Поставы

Поставы - небольшой город (20 тысяч жителей) на севере Беларуси, самый западный районный центр Витебской области. Тихий провинциальный городок посреди белорусской глубинки поблизости от границы с Литвой. Именно Поставы были первым пунктом нашего с schelkunov трёхдневного путешествия по Западной Витебщине, и этот город мы, приехав в него на рассвете, осматривали ранним утром, когда он только просыпался после августовской ночи.

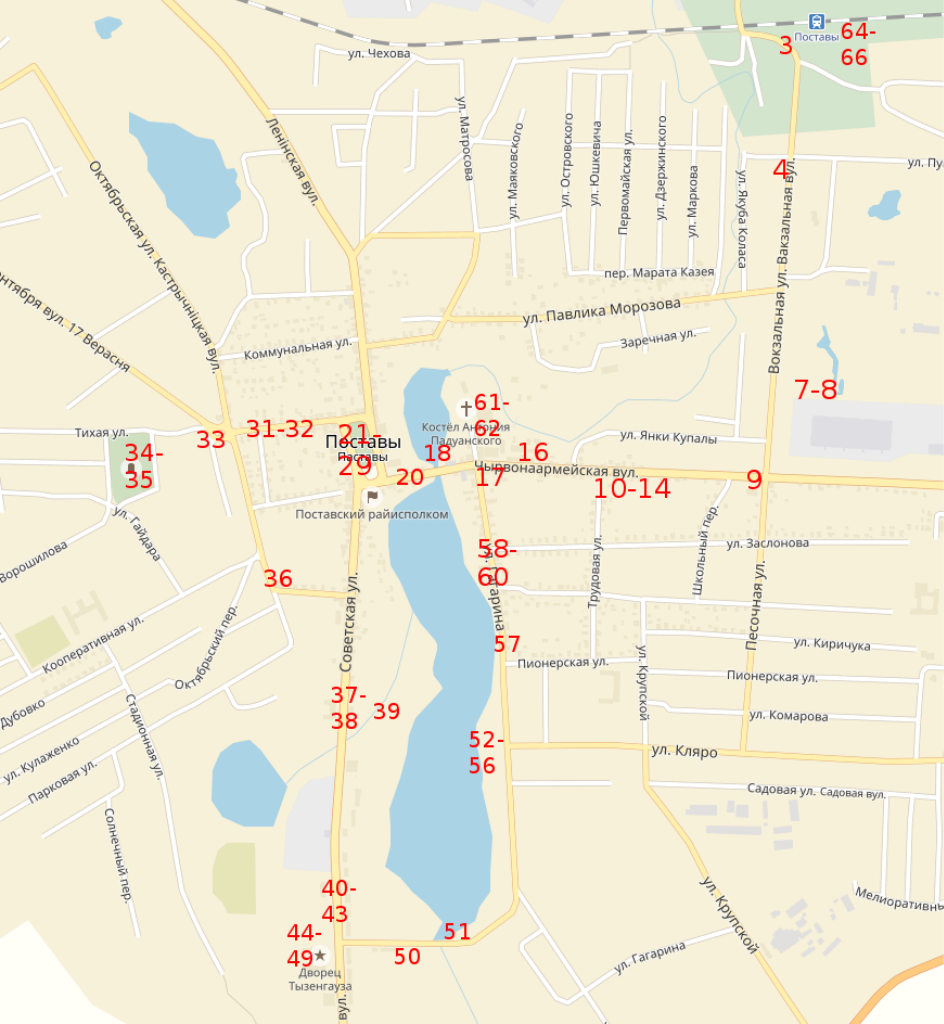

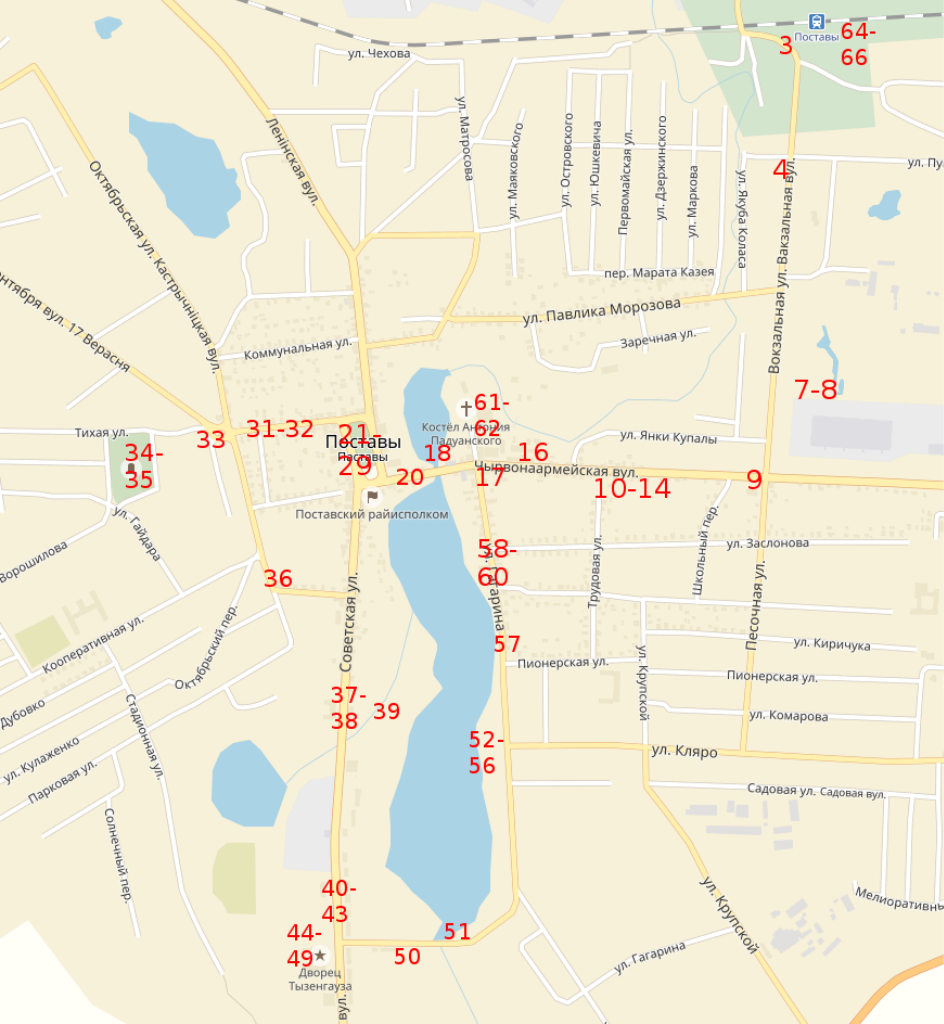

Кликабельная карта с локализацией фотографий по их номерам в этом рассказе:

Как я уже писал в обзоре этого путешествия, на западе Витебщины есть небольшой куст малодеятельных железных дорог, состоящий из двух тупиковых веток, упирающихся в границу Беларуси с Литвой и Латвией. Основная ветка - Крулевщизна - Лынтупы, идущая от магистрального хода Полоцк - Молодечно. А от её середины, от станции Воропаево, идёт ветка на Друю. Попасть в эти места можно из Минска и Витебска на прицепных вагонах, которые отцепляются от двух встречных поездов в Крулевщизне и объединяются друг с другом, идя дальше в виде одного поезда. Но из Витебска вагоны есть и в Лынтупы, и в Друю, а из Минска только в Друю. А Поставы, куда мы ехали, находятся на лынтупской ветке дальше Воропаево, - так что мне, поскольку я ехал из Минска, пришлось выходить на станции Воропаево в четыре утра и пересаживаться к Андрею в вагон Витебск - Лынтупы, где нам оставалось ехать полчаса до Постав.

2. Ночная станция Воропаево (на самом деле, фото сделано уже на обратном пути, но визуально всё выглядело точно так же).

Два вагона на Друю сменили направление движения и уехали (кстати, прицепной вагон Минск - Друя на своём 315-километровом маршруте аж трижды меняет направление - я даже не знаю, есть ли ещё подобные примеры). Таким образом, "сборная солянка" из прицепных вагонов, идущая из Крулевщизны, разделилась, и остался только один вагон Витебск - Лынтупы, который тянул тепловоз М62. За окном светало, в ясном небе светила луна, мелькали глухие полустанки и силуэты леса, которые становились всё более различимыми.

3. И в пять утра с копейками мы покидаем вагон на пустынной станции Поставы. Здесь типовой сталинский вокзал - точно такой же, как в Воропаево. Тепловоз с одним вагоном дал гудок и укатил дальше в Лынтупы (мне этот эпизод сильно напомнил мой приезд в Олонец зимним ранним утром).

4. Идём в город. На дворе август, поэтому по утрам уже заметно прохладно. Станция находится несколько на отшибе, и к центру города ведёт улица Вокзальная. Город ещё не проснулся, и людей пока что не видно. Только редкие машины проезжают.

Поблизости от ЖД вокзала находится автостанция, которая, судя по её виду, никак внешне не менялась с советских времён. Сфотографировать её я забыл, но можете её увидеть в рассказе Андрея про Поставы. На автостанции мы оставили рюкзаки в комнатке у кассирши, дабы не таскать их по городу (камер хранения нет, но кассирша нам пошла навстречу).

5. Запечатлел я на автостанции только фрагмент деревянной скамьи, где можно различить нацарапанную надпись "Латв. ССР".

6. Идём дальше. Значительная часть застройки Постав - это частный сектор.

7. О советских временах напоминают не только письмена на скамейке автостанции:

8. Андрей обратил внимание на большое количество синего цвета в пейзаже Вокзальной улицы, который особенно часто встречается в окраске домов, а также в элементах уличной среды, а в нашем случае ещё и сливается с синеватым рассветным небом. В кадре - небольшой завод "Белит", выпускающий ветошь. Вроде как, одно из основных местных предприятий.

9. Ближе к центру синий цвет в уличном пейзаже иногда сменяется красным. В том же направлении, кстати, меняется и цветовая палитра на небе: начинается восход солнца. Здание в кадре - музыкальная школа.

10. Мы поворачиваем на улицу Красноармейскую, которая ведёт в самый центр и, наверное, может считаться главной улицей города. В застройке всё чаще попадаются кирпичные дома явно дореволюционного вида. Поставы почти всю свою жизнь были местечком, получив этот статус в 1409 году - именно в контексте присвоения статуса Поставы и находят первое историческое упоминание.

11. Старый домик с новой пристройкой и стеклопакетами:

В Российской империи Поставы, как и весь запад Витебщины, оказались после второго раздела Речи Посполитой, в 1793 году. Первые три года в России Поставы успели побывать уездным городом Минской губернии, затем снова став местечком, теперь уже в Дисненском уезде Виленской губернии. В состав Витебской области Поставы входят только с 1960 года.

12. Довольно типичная для этих мест застройка. Дома стоят к улице боковым фасадом (это распространено также в смежных российских областях), многие из них имеют пристроенную веранду.

13. А этот дом, как гласит табличка на нём, является домом образцового порядка.

14. А это явно польский дом межвоенного времени (в 1920-1939 годах Поставы, как уже упоминалось в обзоре, входили в состав Польши).

15. Проход между домами. Кто там любит узкие улочки в старых городах?

16. Дом культуры уже, наверное, советской постройки. Необычный проект.

17. Это уже центр города, где есть участки довольно цельной старой застройки. Впереди видна Никольская церковь.

18. Дальше мы попадаем на мост через речку Мяделку, а точнее через пруд, образованный небольшой плотиной. Справа виден костёл святого Антония Падуанского (1898-1904), ближе к которому мы подойдём на обратном пути.

19. Взгляд назад:

20. А за мостом находится здание бывшей водяной мельницы, построенное в конце 19 века. Сама по себе мельница существовала здесь гораздо раньше (и именно она и породила пруд на речке) и, возможно, именно от неё и пошло название города ("постав" означает "жёрнов"), которое появилось одновременно с присвоением статуса местечка (прежде это была деревня с созвучным названием Посадник).

21. Отсюда попадаем на площадь Ленина - главную в городе. В центре кадра - православная Никольская церковь (1894 год).

22. Но главное здание на площади - советское. Это райисполком, внешне сильно напомнивший мне городскую администрацию в Котласе. Слева виден городской автобус (да, действительно, для Беларуси МАЗы в малых городах - нормальное явление).

23. Напротив райисполкома - шагающий в его направлении Ленин:

24. А за его спиной - благоустроенный сквер с фонтаном и братской могилой красноармейцев, погибших при освобождении города. Поставы были оккупированы нацистскими войсками 6 июля 1941 года, и освобождены 5 июля 1944 силами 145-й стрелковой Витебской Краснознамённой дивизии.

25. Вывеска на ресторане - возможно, ещё советская.

26. На площади частично сохранилась застройка второй половины XVIII века, то есть времён Речи Посполитой. В кадре видны дом врача (слева) и дом ремесленника (справа). Время, как видим, идёт - уже перевалило за шесть часов утра, и взошло солнце.

27. Жилых домов 18 века на площади несколько:

28.

29. А это Заезжий дом, то есть постоялый двор или, проще говоря, гостиница.

30. Забавный "декоративный элемент" у одного из домов:

31. Покидаем центральную площадь по улице 17 сентября. Такая улица есть почти в каждом западно-белорусском городе, и посвящено это название памятной дате 17 сентября 1939 года, когда советские войска перешли польскую границу (в условиях, когда Польша была почти разгромлена немецкими войсками) и начали операцию по присоединению к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины, тем самым приблизив две союзных республики (а значит и современные Беларусь и Украину) к их нынешним границам.

32. Снова частный сектор. Попадаются на поставских улочках и очень колоритные места.

33. Здание магазина посередине - возможно, польское межвоенное.

34. А это городское кладбище (без деревьев, что характерно для Западной Беларуси). Хоть и близко к главной площади, но сто лет назад это была самая окраина города. Могилы есть как православные, так и католические. Немало дореволюционных.

35. Некое подобие католической часовенки над одной из могил. Наиболее заметный объект кладбища.

36. От кладбища мы пошли на юг города, мимо старых кирпичных домиков. Солнце поднималось, заливая городские улицы светом и длинными тенями, и наполняя их уютом. На улицах уже чаще встречались люди.

37. Улица Советская - главная в западной половине города (Поставы примерно надвое разделены прудом на Мяделке). Слева виден районный суд.

38. Гостиница "Поставы" в типовой сталинке:

39. Городской парк и заболоченный пруд (на ручье, впадающем в Мяделку):

40. А это школа. Здание, по всей видимости, польское.

41. Здание автотранспортного предприятия. Кроме деревянной фигуры медведя с гаечным ключом, обратите внимание на реликтовый грузовик ГАЗ-51 справа.

42. Я сначала было всерьёз подумал, что он на ходу (так было похоже со стороны), но нет. Это уже памятник (просто без постамента, поэтому и не поймёшь издалека).

43. Типовой советский послевоенный дом:

44. А на другой стороне улицы видна районная больница:

45. В состав которой входит и, наверное, наиболее известная достопримечательность Постав - дворец (усадьба) Тизенгаузов, построенный в конце 18-начале 19 веков. Тизенгаузы - польско-литовский графский род немецкого происхождения, владевший Поставами с 1720 года. Особенно в развитии города отметились Антоний Тизенгауз и его внучатый племянник Константин Тизенгауз (памятник которому виден в этом кадре). В общем, почитаемы они здесь, наверное, почти как Радзивиллы в Несвиже или Сапеги в Слониме.

Что интересно, в Отечественную войну 1812 года Константин Тизенгауз, вместе со своим братом, перешёл на сторону Наполеона, после окончания войны остался за границей, но по амнистии смог вернуться и получить обратно своё имение.

46. Главный фасад дворца с портиком. В наше время улица проходит так, что к ней дворец стоит боком, а главный фасад обращён во двор.

47. На фасаде с другой стороны (назвать его "задним" как-то язык не поворачивается) помещён родовой герб Тизенгаузов.

48. Усадебный (а сейчас больничный) парк. Похоже, что здесь воссоздана обстановка времён Тизенгаузов.

49. Пирамидки из зеркал - видимо, оттуда же. Какой-то необычный декоративный элемент. Да, и надпись "Зеркало" оставлена Капитаном Очевидность в моём лице :)

50. Идём дальше. Кот на заборе щурится от яркого утреннего солнца.

51. А вот и снова пруд на Мяделке. И вдалеке виден костёл Святого Антония (на заглавном кадре похожий ракурс, только ещё виден мост, мельница и православная церковь).

Речка Мяделка течёт из довольно известного озера Мядель, что неподалёку отсюда, но уже в Минской области, где по нему также назван небольшой город. Соседние озёра Мядель и Нарочь - довольно популярные места отдыха и рыбалки, в первую очередь, среди жителей Минска.

52. У правого берега пруда - небольшой Парк Славы, с предельно скромным памятником Воинам-Интернационалистам.

53. Рядом - маленькая выставка бронетехники:

54. Истребитель МиГ-23. Чуть правее кадра есть ещё вертолёт Ми-8. В советские времена в Поставах действовал военный аэродром, и это напоминание о тех временах.

55. Гораздо менее тривиальное напоминание об этом мы увидели у берега пруда. Лодка из подвесных топливных баков самолёта! Весьма оригинально.

56. Пруд:

57. Вдоль правого берега мы замыкаем круг и возвращаемся в центр по улице Гагарина, которая в перспективе замкнута на костёл.

58. Интересный польский деревянный дом:

59. А вот тоже старый кирпичный, с полувальмовой крышей, характерной для Белоруссии.

60. И обычные, в общем, для этих мест избы. Некоторые стоят в тени могучих вековых деревьев.

61. А вот и снова костёл святого Антония Падуанского (построен в 1898-1904 годах). К нему до сих пор ведёт булыжная мостовая.

62. Костёл построен в неоготическом стиле, и довольно изящен. На фото - боковой фасад.

Начинался новый день, становилось всё теплее, на улицах было всё больше людей и машин, а мы от костёла уже знакомой по рассветному часу дорогой возвращались назад к вокзалу, попутно забрав с автостанции рюкзаки. Кое-что в городе мы не увидели, а именно - бывшие военные городки: 5-й (ракетных войск) и 6-й (авиаторов); это, в общем-то, и есть почти единственные в городе кварталы с пятиэтажной застройкой. Советские военные части в наше время расформированы, и ныне в Поставах обитают пограничники: по прямой отсюда всего 11 километров до Литвы.

63. Интересный домик по пути на вокзал. Необычно решён второй этаж.

64. И довольно интересная автобусная остановка у вокзала. Напомнила мне деревянные остановки в вологодском Бабаево.

65. И знакомый уже нам вокзал. Железная дорога в Поставы пришла в 1895 году, причём со стороны Лынтуп, где сейчас находится тупик (в следующем посте я ещё расскажу об этом подробнее), и изначально она была узкоколейной, будучи затем перешита на широкую колею во время Первой мировой войны.

На вокзал мы пришли минут за двадцать до поезда, успев купить билеты и немного отдохнуть. Следующим пунктом нашего путешествия был город Глубокое.

66. И ехали мы туда на пригородном поезде Лынтупы - Крулевщизна, который есть не что иное, как прицепной вагон Витебск - Лынтупы, на котором мы сюда приехали, идущий в обратную сторону уже в качестве пригородного. Вот и он прибывает на первый путь. Пригородный поезд из тепловоза и пассажирского вагона (в данном случае плацкартного) - обычное дело для РЖД (и поэтому абсолютно привычное для меня), но почти уникальное для Белорусской железной дороги.

На поезд садилось достаточно много народа (в основном железнодорожники). Почти полтора часа нам предстояло ехать по атмосферной малодеятельной железнодорожной ветке, и попасть в итоге в город Глубокое, куда поезд прибывал уже после десяти часов. О железной дороге и пути в Глубокое я и расскажу в следующий раз.

ЗАПАДНАЯ ВИТЕБЩИНА. АВГУСТ 2017:

Общий обзор

Поставы

На поезде из Постав в Глубокое, и немного истории местных железных дорог

Глубокое

Шарковщина

Ахремовцы и узкоколейка

Браслав. Часть 1

Браслав. Часть 2

Природа и городище в окрестностях Браслава

Слободка и Иказнь

Миоры

Кликабельная карта с локализацией фотографий по их номерам в этом рассказе:

Как я уже писал в обзоре этого путешествия, на западе Витебщины есть небольшой куст малодеятельных железных дорог, состоящий из двух тупиковых веток, упирающихся в границу Беларуси с Литвой и Латвией. Основная ветка - Крулевщизна - Лынтупы, идущая от магистрального хода Полоцк - Молодечно. А от её середины, от станции Воропаево, идёт ветка на Друю. Попасть в эти места можно из Минска и Витебска на прицепных вагонах, которые отцепляются от двух встречных поездов в Крулевщизне и объединяются друг с другом, идя дальше в виде одного поезда. Но из Витебска вагоны есть и в Лынтупы, и в Друю, а из Минска только в Друю. А Поставы, куда мы ехали, находятся на лынтупской ветке дальше Воропаево, - так что мне, поскольку я ехал из Минска, пришлось выходить на станции Воропаево в четыре утра и пересаживаться к Андрею в вагон Витебск - Лынтупы, где нам оставалось ехать полчаса до Постав.

2. Ночная станция Воропаево (на самом деле, фото сделано уже на обратном пути, но визуально всё выглядело точно так же).

Два вагона на Друю сменили направление движения и уехали (кстати, прицепной вагон Минск - Друя на своём 315-километровом маршруте аж трижды меняет направление - я даже не знаю, есть ли ещё подобные примеры). Таким образом, "сборная солянка" из прицепных вагонов, идущая из Крулевщизны, разделилась, и остался только один вагон Витебск - Лынтупы, который тянул тепловоз М62. За окном светало, в ясном небе светила луна, мелькали глухие полустанки и силуэты леса, которые становились всё более различимыми.

3. И в пять утра с копейками мы покидаем вагон на пустынной станции Поставы. Здесь типовой сталинский вокзал - точно такой же, как в Воропаево. Тепловоз с одним вагоном дал гудок и укатил дальше в Лынтупы (мне этот эпизод сильно напомнил мой приезд в Олонец зимним ранним утром).

4. Идём в город. На дворе август, поэтому по утрам уже заметно прохладно. Станция находится несколько на отшибе, и к центру города ведёт улица Вокзальная. Город ещё не проснулся, и людей пока что не видно. Только редкие машины проезжают.

Поблизости от ЖД вокзала находится автостанция, которая, судя по её виду, никак внешне не менялась с советских времён. Сфотографировать её я забыл, но можете её увидеть в рассказе Андрея про Поставы. На автостанции мы оставили рюкзаки в комнатке у кассирши, дабы не таскать их по городу (камер хранения нет, но кассирша нам пошла навстречу).

5. Запечатлел я на автостанции только фрагмент деревянной скамьи, где можно различить нацарапанную надпись "Латв. ССР".

6. Идём дальше. Значительная часть застройки Постав - это частный сектор.

7. О советских временах напоминают не только письмена на скамейке автостанции:

8. Андрей обратил внимание на большое количество синего цвета в пейзаже Вокзальной улицы, который особенно часто встречается в окраске домов, а также в элементах уличной среды, а в нашем случае ещё и сливается с синеватым рассветным небом. В кадре - небольшой завод "Белит", выпускающий ветошь. Вроде как, одно из основных местных предприятий.

9. Ближе к центру синий цвет в уличном пейзаже иногда сменяется красным. В том же направлении, кстати, меняется и цветовая палитра на небе: начинается восход солнца. Здание в кадре - музыкальная школа.

10. Мы поворачиваем на улицу Красноармейскую, которая ведёт в самый центр и, наверное, может считаться главной улицей города. В застройке всё чаще попадаются кирпичные дома явно дореволюционного вида. Поставы почти всю свою жизнь были местечком, получив этот статус в 1409 году - именно в контексте присвоения статуса Поставы и находят первое историческое упоминание.

11. Старый домик с новой пристройкой и стеклопакетами:

В Российской империи Поставы, как и весь запад Витебщины, оказались после второго раздела Речи Посполитой, в 1793 году. Первые три года в России Поставы успели побывать уездным городом Минской губернии, затем снова став местечком, теперь уже в Дисненском уезде Виленской губернии. В состав Витебской области Поставы входят только с 1960 года.

12. Довольно типичная для этих мест застройка. Дома стоят к улице боковым фасадом (это распространено также в смежных российских областях), многие из них имеют пристроенную веранду.

13. А этот дом, как гласит табличка на нём, является домом образцового порядка.

14. А это явно польский дом межвоенного времени (в 1920-1939 годах Поставы, как уже упоминалось в обзоре, входили в состав Польши).

15. Проход между домами. Кто там любит узкие улочки в старых городах?

16. Дом культуры уже, наверное, советской постройки. Необычный проект.

17. Это уже центр города, где есть участки довольно цельной старой застройки. Впереди видна Никольская церковь.

18. Дальше мы попадаем на мост через речку Мяделку, а точнее через пруд, образованный небольшой плотиной. Справа виден костёл святого Антония Падуанского (1898-1904), ближе к которому мы подойдём на обратном пути.

19. Взгляд назад:

20. А за мостом находится здание бывшей водяной мельницы, построенное в конце 19 века. Сама по себе мельница существовала здесь гораздо раньше (и именно она и породила пруд на речке) и, возможно, именно от неё и пошло название города ("постав" означает "жёрнов"), которое появилось одновременно с присвоением статуса местечка (прежде это была деревня с созвучным названием Посадник).

21. Отсюда попадаем на площадь Ленина - главную в городе. В центре кадра - православная Никольская церковь (1894 год).

22. Но главное здание на площади - советское. Это райисполком, внешне сильно напомнивший мне городскую администрацию в Котласе. Слева виден городской автобус (да, действительно, для Беларуси МАЗы в малых городах - нормальное явление).

23. Напротив райисполкома - шагающий в его направлении Ленин:

24. А за его спиной - благоустроенный сквер с фонтаном и братской могилой красноармейцев, погибших при освобождении города. Поставы были оккупированы нацистскими войсками 6 июля 1941 года, и освобождены 5 июля 1944 силами 145-й стрелковой Витебской Краснознамённой дивизии.

25. Вывеска на ресторане - возможно, ещё советская.

26. На площади частично сохранилась застройка второй половины XVIII века, то есть времён Речи Посполитой. В кадре видны дом врача (слева) и дом ремесленника (справа). Время, как видим, идёт - уже перевалило за шесть часов утра, и взошло солнце.

27. Жилых домов 18 века на площади несколько:

28.

29. А это Заезжий дом, то есть постоялый двор или, проще говоря, гостиница.

30. Забавный "декоративный элемент" у одного из домов:

31. Покидаем центральную площадь по улице 17 сентября. Такая улица есть почти в каждом западно-белорусском городе, и посвящено это название памятной дате 17 сентября 1939 года, когда советские войска перешли польскую границу (в условиях, когда Польша была почти разгромлена немецкими войсками) и начали операцию по присоединению к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины, тем самым приблизив две союзных республики (а значит и современные Беларусь и Украину) к их нынешним границам.

32. Снова частный сектор. Попадаются на поставских улочках и очень колоритные места.

33. Здание магазина посередине - возможно, польское межвоенное.

34. А это городское кладбище (без деревьев, что характерно для Западной Беларуси). Хоть и близко к главной площади, но сто лет назад это была самая окраина города. Могилы есть как православные, так и католические. Немало дореволюционных.

35. Некое подобие католической часовенки над одной из могил. Наиболее заметный объект кладбища.

36. От кладбища мы пошли на юг города, мимо старых кирпичных домиков. Солнце поднималось, заливая городские улицы светом и длинными тенями, и наполняя их уютом. На улицах уже чаще встречались люди.

37. Улица Советская - главная в западной половине города (Поставы примерно надвое разделены прудом на Мяделке). Слева виден районный суд.

38. Гостиница "Поставы" в типовой сталинке:

39. Городской парк и заболоченный пруд (на ручье, впадающем в Мяделку):

40. А это школа. Здание, по всей видимости, польское.

41. Здание автотранспортного предприятия. Кроме деревянной фигуры медведя с гаечным ключом, обратите внимание на реликтовый грузовик ГАЗ-51 справа.

42. Я сначала было всерьёз подумал, что он на ходу (так было похоже со стороны), но нет. Это уже памятник (просто без постамента, поэтому и не поймёшь издалека).

43. Типовой советский послевоенный дом:

44. А на другой стороне улицы видна районная больница:

45. В состав которой входит и, наверное, наиболее известная достопримечательность Постав - дворец (усадьба) Тизенгаузов, построенный в конце 18-начале 19 веков. Тизенгаузы - польско-литовский графский род немецкого происхождения, владевший Поставами с 1720 года. Особенно в развитии города отметились Антоний Тизенгауз и его внучатый племянник Константин Тизенгауз (памятник которому виден в этом кадре). В общем, почитаемы они здесь, наверное, почти как Радзивиллы в Несвиже или Сапеги в Слониме.

Что интересно, в Отечественную войну 1812 года Константин Тизенгауз, вместе со своим братом, перешёл на сторону Наполеона, после окончания войны остался за границей, но по амнистии смог вернуться и получить обратно своё имение.

46. Главный фасад дворца с портиком. В наше время улица проходит так, что к ней дворец стоит боком, а главный фасад обращён во двор.

47. На фасаде с другой стороны (назвать его "задним" как-то язык не поворачивается) помещён родовой герб Тизенгаузов.

48. Усадебный (а сейчас больничный) парк. Похоже, что здесь воссоздана обстановка времён Тизенгаузов.

49. Пирамидки из зеркал - видимо, оттуда же. Какой-то необычный декоративный элемент. Да, и надпись "Зеркало" оставлена Капитаном Очевидность в моём лице :)

50. Идём дальше. Кот на заборе щурится от яркого утреннего солнца.

51. А вот и снова пруд на Мяделке. И вдалеке виден костёл Святого Антония (на заглавном кадре похожий ракурс, только ещё виден мост, мельница и православная церковь).

Речка Мяделка течёт из довольно известного озера Мядель, что неподалёку отсюда, но уже в Минской области, где по нему также назван небольшой город. Соседние озёра Мядель и Нарочь - довольно популярные места отдыха и рыбалки, в первую очередь, среди жителей Минска.

52. У правого берега пруда - небольшой Парк Славы, с предельно скромным памятником Воинам-Интернационалистам.

53. Рядом - маленькая выставка бронетехники:

54. Истребитель МиГ-23. Чуть правее кадра есть ещё вертолёт Ми-8. В советские времена в Поставах действовал военный аэродром, и это напоминание о тех временах.

55. Гораздо менее тривиальное напоминание об этом мы увидели у берега пруда. Лодка из подвесных топливных баков самолёта! Весьма оригинально.

56. Пруд:

57. Вдоль правого берега мы замыкаем круг и возвращаемся в центр по улице Гагарина, которая в перспективе замкнута на костёл.

58. Интересный польский деревянный дом:

59. А вот тоже старый кирпичный, с полувальмовой крышей, характерной для Белоруссии.

60. И обычные, в общем, для этих мест избы. Некоторые стоят в тени могучих вековых деревьев.

61. А вот и снова костёл святого Антония Падуанского (построен в 1898-1904 годах). К нему до сих пор ведёт булыжная мостовая.

62. Костёл построен в неоготическом стиле, и довольно изящен. На фото - боковой фасад.

Начинался новый день, становилось всё теплее, на улицах было всё больше людей и машин, а мы от костёла уже знакомой по рассветному часу дорогой возвращались назад к вокзалу, попутно забрав с автостанции рюкзаки. Кое-что в городе мы не увидели, а именно - бывшие военные городки: 5-й (ракетных войск) и 6-й (авиаторов); это, в общем-то, и есть почти единственные в городе кварталы с пятиэтажной застройкой. Советские военные части в наше время расформированы, и ныне в Поставах обитают пограничники: по прямой отсюда всего 11 километров до Литвы.

63. Интересный домик по пути на вокзал. Необычно решён второй этаж.

64. И довольно интересная автобусная остановка у вокзала. Напомнила мне деревянные остановки в вологодском Бабаево.

65. И знакомый уже нам вокзал. Железная дорога в Поставы пришла в 1895 году, причём со стороны Лынтуп, где сейчас находится тупик (в следующем посте я ещё расскажу об этом подробнее), и изначально она была узкоколейной, будучи затем перешита на широкую колею во время Первой мировой войны.

На вокзал мы пришли минут за двадцать до поезда, успев купить билеты и немного отдохнуть. Следующим пунктом нашего путешествия был город Глубокое.

66. И ехали мы туда на пригородном поезде Лынтупы - Крулевщизна, который есть не что иное, как прицепной вагон Витебск - Лынтупы, на котором мы сюда приехали, идущий в обратную сторону уже в качестве пригородного. Вот и он прибывает на первый путь. Пригородный поезд из тепловоза и пассажирского вагона (в данном случае плацкартного) - обычное дело для РЖД (и поэтому абсолютно привычное для меня), но почти уникальное для Белорусской железной дороги.

На поезд садилось достаточно много народа (в основном железнодорожники). Почти полтора часа нам предстояло ехать по атмосферной малодеятельной железнодорожной ветке, и попасть в итоге в город Глубокое, куда поезд прибывал уже после десяти часов. О железной дороге и пути в Глубокое я и расскажу в следующий раз.

ЗАПАДНАЯ ВИТЕБЩИНА. АВГУСТ 2017:

Общий обзор

Поставы

На поезде из Постав в Глубокое, и немного истории местных железных дорог

Глубокое

Шарковщина

Ахремовцы и узкоколейка

Браслав. Часть 1

Браслав. Часть 2

Природа и городище в окрестностях Браслава

Слободка и Иказнь

Миоры