На «Метеоре» из Ханты-Мансийска в Берёзово

Вблизи Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь - великую сибирскую реку, которая собирает в своём бассейне воду почти со всей Западной Сибири и течёт в холодную Арктику. Обь в нижнем течении - это громадная река с крутыми таёжными берегами, на которых стоят глухие деревни и небольшие города. От Ханты-Мансийска "Метеор" за 12 часов проходит 510 километров до городка Берёзово на севере Югры. Теперь мы отправимся в путь уже не на тихоходном судне, а на скоростном теплоходе на подводных крыльях. Впереди - интересные неизведанные места и необъятные пространства Севера Сибири!

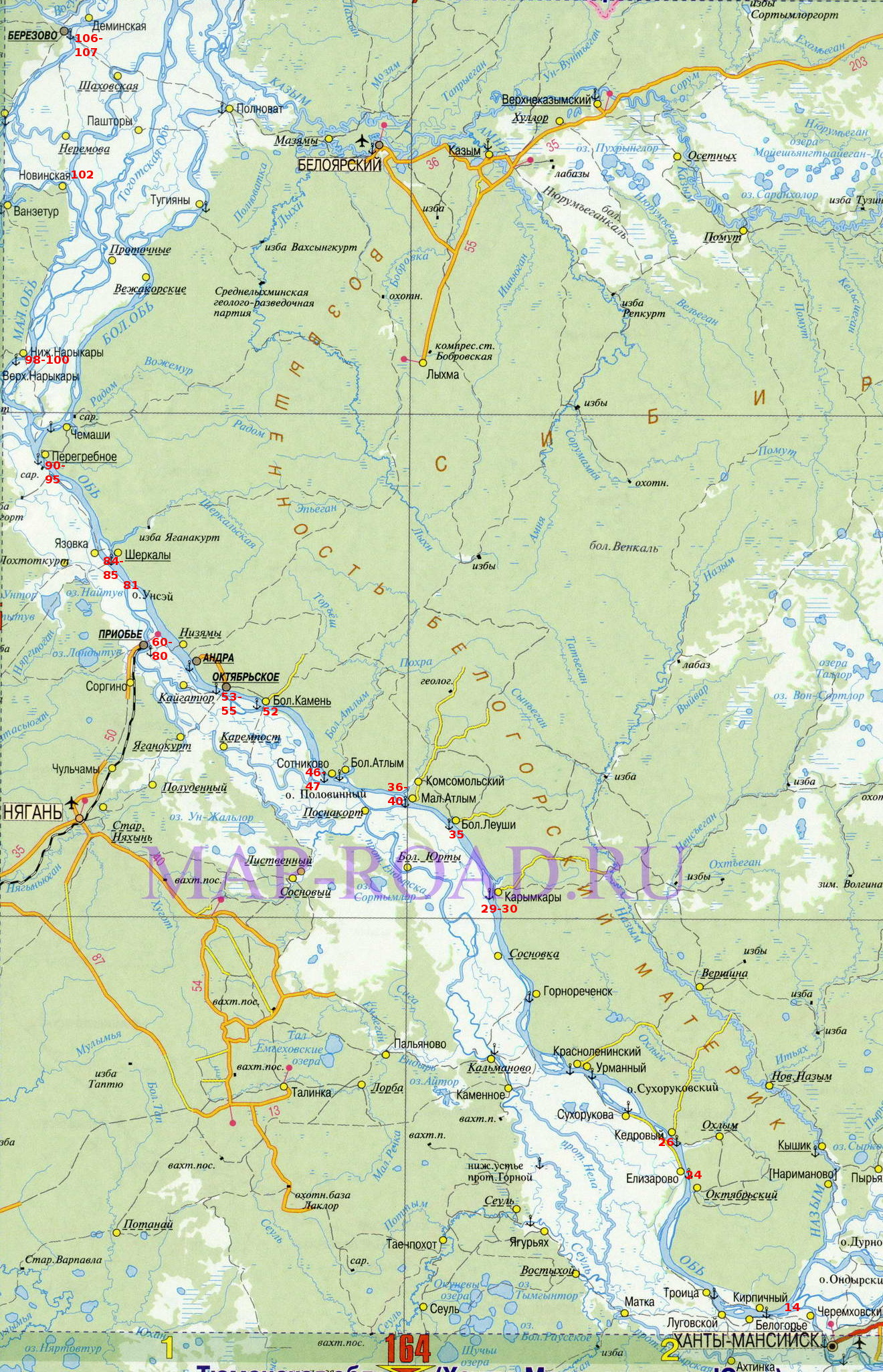

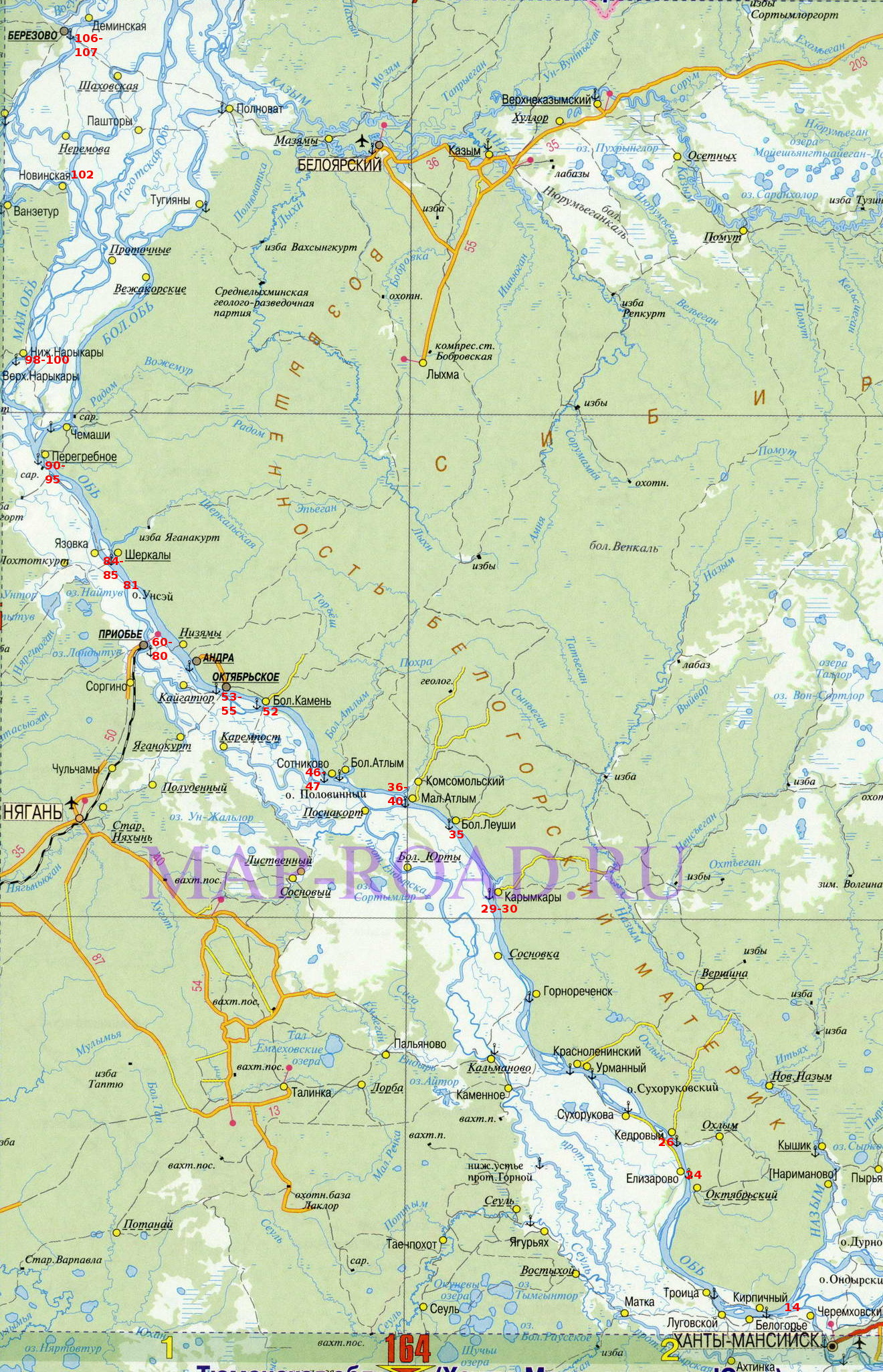

Карта нашего маршрута. Цифры, нанесённые на карту, обозначают места съёмок фотографий, в соответствии с их номером в посте. Карта кликабельна.

2. Ранним утром на речном вокзале Ханты-Мансийска нас ожидал "Метеор". Эти довольно распространённые суда на подводных крыльях производились в СССР в 1961-1991 годах в приволжском городе Зеленодольске. Здесь, в северных краях, где сухопутные дороги есть далеко не везде, скоростной речной транспорт местного значения - обыденное явление и в наши дни.

3. Внутри "Метеор" устроен довольно нехитро. Основное помещение - это средний салон с сидячими местами, кассой и даже буфетом. Если тихоходная "Родина", на которой мы шли из Омска, выглядела как живой музей 1950-х, то здесь уже интерьеры позднесоветской эпохи.

4. Есть и носовой салон с круговым остеклением. Также есть и кормовой, из которого можно смотреть назад. С центральным они сообщаются через площадки на открытом воздухе под навесами. Именно с этих площадок удобнее всего обозревать окружающие пейзажи.

5. Осмотрев интерьер судна (на котором нам с Ильёй varandej предстояло провести 12 часов, то есть, по сути, целый день), отправляемся в путь. По расписанию, ровно в семь часов утра, "Метеор" отчалил от речного вокзала и стал разворачиваться по течению Иртыша, чтобы взять курс на север. Пока судно ускоряется, с реки напоследок полюбуемся Ханты-Мансийском, - городом, который удивительным образом сочетается с природой.

6. Итак, мы снова движемся на Север! Можно сказать, финальный аккорд Иртыша, - до устья осталось двадцать километров. На правом берегу, тем временем, показались уже знакомые нам скульптуры мамонтов в Археопарке у склона Самаровского чугаса. Мы были там вечером, на закате, а теперь видим их уже в лучах утреннего солнца.

7. А затем мы прошли под красивым автомобильным мостом, который был построен в 2003-2004 годах в составе автодороги Ханты-Мансийск - Нягань. Дорога эта идёт параллельно левому берегу Оби и, местами, по дамбе над болотами речной поймы.

8. На правом берегу - городские микрорайоны, растущие как грибы. А наш "Метеор" после неторопливой "Родины" кажется непривычно быстрым (скорость около 50 км/ч), а также шумным: если в салоне заметен лишь приглушённый гул двигателя, то на площадке между средним и кормовым салонами стоит такой рёв, что толком невозможно даже разговаривать.

9. На левом берегу - пойма. Болота, протоки, и, просто, кругом вода... В 2015 году, из-за снежной зимы, в низовьях Иртыша и Оби ещё в августе сохранялся паводок.

10. Позади остался мост, из-за своих цвета и формы названный "Красный Дракон". Что интересно, это был последний мост на нашем пути, - через Обь их уже не будет (самый нижний по течению мост через Обь находится в Сургуте, то есть выше устья Иртыша).

11. За болотами и протоками остался удивительный город Ханты-Мансийск. В этом пейзаже хорошо можно различить Гостиный двор и Воскресенский собор.

12. А справа вдалеке показались песчаные высокие берега. Сейчас мы уже окажемся на Оби!

13. Наступает волнительный момент. Ревёт мотор, глаза разбегаются при виде огромного водного пространства вокруг нас. Два великих водных потока соединяются друг с другом, чтобы уже вместе течь в Северный Ледовитый океан. Только где здесь какая река, даже и не разберёшь, - кругом вода! Берега будто расступаются, не сдерживая её натиск. Справа и слева болота, впереди тайга на высоких обрывах. Так Иртыш сливается с Обью...

14. Точное место слияния двух рек отмечено плавучей часовней Николая Чудотворца. Наверное, без неё действительно трудно было бы на глаз определить, где заканчивается Иртыш.

15. Иртыш окончательно остался позади, но именно он задаёт Оби направление: если перед этим она течёт на запад, то, сливаясь с Иртышом, поворачивает на север (что хорошо видно на карте). Теперь мы вышли в Обь - огромную реку шириной в два километра (а местами и больше).

16. На правом берегу величественно возвышается тайга. На некоторых деревьях уже мелькают осенние краски, хоть и на календаре лишь 13 августа, - лето здесь, в северных широтах, заканчивается довольно рано. Хотя и погода в тот день была тёплая.

17.

18. А слева - всё та же залитая водой пойма:

19. На правом берегу мелькают посёлки, где "Метеор" остановку не делает. Первый из них - посёлок Кирпичный.

20. Вид назад. За судном тянется кильватерный след.

21. Следующий посёлок - Луговской, на низком левом берегу (что следует из названия). В кадре виден причал, но мы снова не останавливаемся, - сюда ходит другое судно.

22. Село Троица:

23. Серебристая обская вода - это вода почти со всей Западной Сибири и из половины Казахстана. Обь начинается в далёком отсюда Алтайском крае от слияния рек Бия и Катунь, текущих с Алтайских гор. Чуть ниже по течению в Обь слева впадает Ануй, на котором стоит село Старотырышкино - родина моих предков, где я побывал летом 2014 года. Значит и в этом водном потоке на Севере есть частица воды оттуда...

24. Уже больше, чем через час пути от Ханты-Мансийска, - первая остановка, село Елизарово на левом берегу. На большинстве остановок здесь вот такие незамысловатые плавучие пристани, подходя к которым, "Метеор" обязательно разворачивается носом против течения.

25. Даже трудно поверить, что это та же самая Обь, которую я видел в Барнауле, Новосибирске, в Томской области...

26. А чуть дальше - следующая остановка. Посёлок Кедровый на правом берегу. У берега, видимо, слишком мелкая глубина, и даже "Метеор" туда подойти не может. Поэтому пристань на воде, а на берег приходится идти по деревянным мосткам.

27. Солнце уже высоко, - на часах почти десять утра.

28. А на небе - красивый и немного причудливый узор из облаков...

29. Следующие две пристани - Урманный и Горнореченск, я не запечатлел. А это уже посёлок Карымкары на правом берегу. Топонимика из языков коренных народов этих мест звучит вообще для русского уха очень колоритно. И, кстати, именно это название не хантыйское, а из языка коми, - этот народ проживает не только в одноимённой республике; некоторые из них ещё в 14-15 веках перешли Уральские горы.

30. Сюда уже нет постоянной автодороги. Зимой прокладывают зимник по Оби, а летом связь с Большой Землёй лишь на речном транспорте. Если на нефти в Югре выросло много городов, куда приехали новые жители из других краёв, то в старожильческих сёлах вдоль реки жизнь идёт как встарь.

В салоне теплохода тоже колоритная и разнообразная публика. Рыбаки и охотники из таёжных деревень, выходящие по пути следования на небольших пристанях, жители Берёзова, едущие домой; кто-то едет в Берёзово в командировку или в гости. У некоторых людей довольно суровая внешность, но в разговоре они оказываются приятными и доброжелательными. Довольно много детей. Разнообразен и национальный состав пассажиров - русские, татары, ханты...

31. А вокруг тайга и река:

32. Природа постепенно меняется при движении на север. Реже встречается пихта, зато всё больше лиственниц, - на Иртыше я ещё довольно редко их видел.

33. Небольшая грузовая пристань, которая обслуживает расположенное рядом Рогожниковское месторождение нефти:

34. За каждым поворотом реки открываются новые пейзажи:

35. Следующая пристань - Большие Леуши, на правом берегу (деревня чуть дальше от берега, поэтому её не видно). Меня, если честно, позабавило это название: "А большие ли уши?".

36. А это уже село Малый Атлым. Деревянные дома у берега - похоже, ещё довоенные.

37. А исторически Малый Атлым интересен как место, где в 1959 году было обнаружено первое нефтяное месторождение Западной Сибири. Однако оно оказалось слишком маленьким, и нефть здесь была низкого качества, поэтому разрабатывать его не стали, и первая промышленная сибирская нефть была получена уже спустя год на Шаимском месторождении. Однако, удивителен тот факт, что, например, 270-тысячный город Нижневартовск на востоке ХМАО до открытия нефти был примерно таким же селом...

38. На берегу избушки и моторные лодки, - этот вид транспорта есть тут почти в каждой семье.

39. А за таёжным бугром - устье реки Малый Атлым, давшей название селу, и, на другом берегу, посёлок Заречный.

40. Через речку между населёнными пунктами есть деревянный мостик:

41. А пойменные луга Оби залиты половодьем, - река очень длинная, поэтому пока большая вода доходит от верховий до низовий, уже и лето заканчивается. Деревья и столбы линий электропередач стоят прямо в воде.

42. А справа высокий берег. Местами он прерывается обрывистыми логами, - в Обь впадают маленькие таёжные речки.

43. И чем дальше на север, тем больше тайга пестрит осенними красками.

44. Вскоре по правому борту показалось устье реки Большой Атлым, с одноимённым селом. Справа видна новенькая школа, - всё-таки нефтяная зажиточность Югры ощущается и в таких глухих уголках.

45. Что ожидает нас впереди, за очередным обрывом высокого берега?..

46. Пристань Сотниково - примерно в километре от берега. Деревья вокруг стоят в воде, и со стороны даже не поймёшь, как попасть на берег.

47. Но теперь всё ясно. Вышедшего здесь пассажира встретили на моторной лодке, которая по протокам устремилась в село. Да, здесь не Москва и Питер, - совсем другая жизнь.

48. А мы едем дальше на север. Ширина реки - целых три километра! И это не водохранилище, как на Волге возле Казани, а естественное русло. Причём без учёта проток.

49. Погода в Сибири меняется часто и быстро. Подул ветер, а пелена дождя над широкой рекой смотрится порой необычайно красиво.

50. Под дождём навстречу прошёл буксир с баржей. Такие мы много раз видели ещё на Иртыше.

51. Но довольно быстро дождь закончился.

52. На правом берегу снова мелькают домики. Это - деревня Большой Камень.

53. А после полудня на том же правом берегу вдруг возник довольно крупный (3 тысячи жителей) посёлок Октябрьское, районный центр. Между прочим, за советским названием скрывается место с давней историей. До 1937 года это было село Кондинское, почти одного возраста с Тобольском! Его в 1590-е годы основали казаки на месте вогульского (мансийского) укреплённого поселения. А церковь Святой Троицы, которая видна в кадре, вовсе не новая, - она построена ещё в середине XVIII века.

54. После глухих таёжных деревень Октябрьское выглядит достаточно оживлённым местом. Для пассажиров здесь не простая пристань, а целый плавучий дебаркадер с залом ожидания и кассами - такой же, как в Омске и Тобольске. И народу, как видим, довольно много.

55. У пристани в Октябрьском царит оживление: много машин, кто-то фотографирует нас в ответ. И даже коровы ходят! А слева видны стенды с фотографиями на тему Октябрьского района.

56. А наш "Метеор", приняв на борт новых пассажиров, отправляется дальше и в какой-то момент уходит с основного русла, ныряя в лабиринт проток обской поймы.

57. Так мы оказываемся в протоке Алёшкинской. С обеих сторон низкие пойменные берега, а вдалеке виден высокий берег основного русла, - самая крупная пристань на нашем пути находится в стороне от него.

58. Навстречу нам идёт "Метеор", обратный нашему, - из Берёзова назад в Ханты-Мансийск.

59. Над нами снова начался дождь:

60. И вдруг на берегу появился посёлок:

61. А в нём речной порт. Под кранами стоят грузовые железнодорожные вагоны, смотрящиеся для нас особенно неожиданно, - ведь в этой поездке мы уже настолько сильно отвыкли от железной дороги!

62. Буксирное судно "Витебск". Напоминание о Белоруссии в Югре.

63. В общем, жизнь кипит. Сразу видно, что это местный центр цивилизации. Посёлок городского типа Приобье с населением 7 тысяч жителей, крупный порт на Оби и узел 18 газопроводов. Посёлок молодой, - основан он был в 1964 году, и центральные улицы здесь носят названия Крымская, Севастопольская и Одесская - из южных краёв приезжали сюда комсомольцы-строители Севера...

64. За домами мелькает церковь Симеона Верхотурского (2008 год):

65. Дождь остался в стороне, над портом:

66. И над нами снова засияло солнце, а "Метеор" стал сбавлять скорость. Мимо нас, тем временем, идёт паром с автомобилями. Причём направляться он может как в посёлок Андра на другом берегу, так и в Салехард, - к северу от Приобья все дороги заканчиваются.

67. Грузовая пристань:

68. А затем впереди наконец показался и пассажирский причал - большой плавучий дебаркадер.

В Приобье "Метеор" стоит целых 45 минут, - можно отдохнуть и сходить на берег. Пристань находится на южной окраине посёлка, поэтому в центр сходить мы не успеем. Но зато рядом находится железнодорожный вокзал, - можно посмотреть его.

69. Внутри причал выглядит довольно уютно. Зал ожидания с буфетом. Есть тут, кстати, и комнаты отдыха.

70. Итак, мы на берегу. Уже почти час дня. Светит солнце, погода тёплая, но не жаркая. Сейчас мы находимся уже севернее Петрозаводска и почти на широте Медвежьегорска.

71. От пристани пешком буквально минута, - и мы увидели рельсы! Нет, вроде, и ничего особенного. Но, как уже говорилось, в этом путешествии мы уже успели изрядно отвыкнуть от железной дороги, проведя сначала четыре дня на Иртыше, а потом посетив Ханты-Мансийск, где железки нету. Поэтому ощущение от вида железнодорожных путей и вагонов было довольно странным.

72. Здесь даже сохранился такой раритетный атрибут железной дороги, как ручные стрелки с флюгарками.

Железная дорога в Приобье тупиковая, - приходя в Югру с Северного Урала, она заканчивается именно здесь, обрываясь у левого берега Оби. Построена она была в 1963-1967 годах, и чуть южнее Приобья на ней стоит город Нягань - железнодорожные ворота Ханты-Мансийска с западной стороны.

73. В Приобье ходит поезд из самой Москвы (а также из Екатеринбурга). И вот он как раз и стоит на первом пути, ожидая скорого отправления обратно в столицу.

74. В голове тепловоз ТЭП70. Машинист перед отправлением протирает окна.

75. А это довольно громоздкий по виду вокзал, открытый в 2014 году, и оказавшийся неожиданно большим для станции, отправляющей три поезда в день (кроме двух дальних, есть ещё пригородный до Серова) в 7-тысячном посёлке. Впрочем, похожее явление мы ещё увидим в городе Лабытнанги.

76. Рядом стоит готовящийся к сносу старый вокзал. Наверное, сейчас, когда я пишу, его уже снесли, и снимок стал историческим.

77. Окраина посёлка. Тихие улицы, пятиэтажки и довольно странное здание магазина из красного кирпича.

78. Вид в южном направлении. Пакгауз, грузовой состав... Станция и порт Приобье принимают активное участие в северном завозе, - через Приобье проходят многие грузы, которые отправляются дальше на Север. Я даже слышал, что вдоль железной дороги здесь попадаются нетипичные для Сибири растения, семена которых случайно заносят грузовые поезда из разных регионов.

Кстати, помимо железной дороги, сюда, к левому берегу Оби, приходит и автомобильная. Моста через Обь нету (хоть и планируется не первый год), а в посёлке Андра на другом берегу (куда ходят паромы) автодорога продолжается идёт дальше на север, до самого Надыма, где соединяется с дорогой из Нового Уренгоя.

79. Но время стоянки у нас подходит к концу, поэтому мы возвращаемся на пристань, к "Метеору".

80. Алёшкинская протока. Впечатляет то, что Обь не ограничивается основным руслом, ширина которого и так исчисляется километрами, а в пойме есть ещё и целая сеть проток! Кстати, в левой части кадра заметно ещё одно интересное скоростное судно - теплоход "Заря", который из Приобья ходит в город Белоярский на северо-западе Югры.

Итак, садимся вновь на наше судно. В половине второго дня опять затарахтел двигатель, "Метеор" отдал швартовы и направился по протоке через уже увиденные нами места - вдоль речпорта и теряющихся за его постройками поселковых улиц.

81. Вскоре закончилась Алёшкинская протока, и мы снова вышли в открытую Обь. Позади осталось Приобье, и значит и Большая Земля, - сухопутные дороги закончились, и дальше на Север попасть автотранспортом можно только зимой. Впрочем, как уже говорилось, в деревни на Оби выше по течению дорог тоже нету.

82. Вновь вокруг нас необъятный водный простор с тайгой на кручах правого берега:

83. И низким берегом с левой стороны:

84. Примерно через сорок минут после Приобья - довольно крупное (1,3 тыс. жителей) село Шеркалы, исторически являющееся первым русским селом на Оби (основано в 1595 году). Живут здесь в том числе и ханты.

85. Подходим к пристани. На воде деревянные амбары, вероятно, для лодок или рыболовных сетей, а на берегу - ели и кедры.

86. Всё дальше к полярным широтам! От Ханты-Мансийска мы прошли уже больше половины пути.

87.

88. Навстречу прошла ещё одна "Заря". Наверное, как раз возвращается из Белоярского в Приобье.

89. И чем дальше на север, тем меньше населённых пунктов.

90. Но вот, после многих километров лесной глуши, нас встречает крупное (4 тысячи жителей) село Перегрёбное. Уже 352 километра от Ханты-Мансийска.

91. Возникло оно в 1903 году на месте переправы купцов, которые направлялись в Берёзов (то есть Берёзово, куда путь лежит и нам), стоящий слева от Оби. А в 1970-е годы село разрослось в несколько раз после постройки здесь газокомпрессорной станции и узла трёх газопроводов.

92. Как и в Октябрьском, здесь целый дебаркадер. И даже теплоход "Родина" в рейсе Омск - Салехард делает здесь остановку.

93. По соседству у берега стояло весьма необычное судно - плавполиклиника! Такие вот реалии северной жизни, где дорога - это река.

94. За деревьями виднеется церковь святого Иоанна Кронштадтского (2010-е годы):

95. Чуть ниже по течению есть небольшой грузовой порт:

96. После Перегрёбного мы последние несколько километров идём по основному руслу Оби:

97. И затем река распадается на два рукава, и мы уходим в Малую Обь - самую крупную протоку. И даже у Малой Оби ширина местами достигает двух километров! Малая Обь будет течь параллельно главному руслу почти до самого Салехарда, а затем, после Салехарда, до Обской губы.

Как видим, красно-жёлтых деревьев всё больше. Осень на нашем пути вступает в свои права.

98. Последняя на маршруте "Метеора" остановка (хотя до конечного пункта ещё больше двух часов) - село Нижние Нарыкары. Само оно небольшое, но служит речными воротами для посёлка Игрим, куда ведёт автодорога (разумеется, уже изолированная от остальной сети дорог). Поэтому и здесь на пристани целый дебаркадер, и "Метеоры" сюда из Приобья ходят отдельно. Наш "Метеор" пришвартовался прямо к своему "собрату", насквозь через салон которого велась посадка-высадка.

99. Здесь тоже из-за мелководья проход на берег по мостику:

100. А в оформлении вывески на пристани здесь нарисован чум. Тоже использовали тематику коренных народов.

101. Местами и на Малой Оби иногда ещё встречаются высокие берега. Но высота уже не такая, как на главном русле.

102. И в основном берега здесь выглядят вот так. Теперь обская пойма уже по обе стороны от нас, и открытую Обь мы теперь увидим на нашем пути лишь перед Салехардом.

Видео. Снимал с посадочной площадки (откуда обзор только на одну сторону). Кстати, хорошо заметно, как обдаёт потоком воздуха, если хотя бы слегка выглянуть наружу.

Остался в стороне высокий берег. До Берёзова ещё два часа, и мы оба уже устали за целый день пути, и начали дремать, сидя в креслах в салоне.

103. Да и примечательных мест на пути в последние два часа уже не было. Лишь вот такие болотистые берега.

104. И половодье:

105. Наконец, уже вечером вдалеке слева показалось Берёзово. Стоит оно не на Оби, а на впадающей в неё реке Северная Сосьва - чуть выше устья. При этом заходить через устье теплоходам не нужно, - Малая Обь соединяется с Сосьвой каким-то хитрым узором проток, по одной из которых лежит судовой ход.

106. Мы опередили график, - вместо 12 часов пути получилось лишь 11 с небольшим. В шесть вечера мы прибыли в Берёзово. Но позади целый день дороги с раннего утра. Мы уже стоим на берёзовской пристани, а наш "Метеор", высадив пассажиров, отправляется в затон ночевать, чтобы утром идти обратно в Ханты.

107. Дебаркадер в Берёзове такой же, как в Приобье. Погода здесь холоднее, в воздухе летает мошкара. Берёзовский район - первый на нашем пути, официально числящийся в списке районов Крайнего Севера. Мы почти достигли широты Архангельска и Беломорска, а значит, и до полярного круга уже недалеко! Ложась спать в гостинице, мы заметили, что ещё в десять вечера тут было непривычно светло.

Бывший уездный город Берёзов, основанный в 1593 году, а ныне посёлок городского типа с населением 7 тысяч жителей. Можно сказать, что этот район - самый глухой уголок ХМАО. Такой заповедник старого Сибирского Севера. Но более подробно про Берёзово я расскажу чуть позже.

Карта нашего маршрута. Цифры, нанесённые на карту, обозначают места съёмок фотографий, в соответствии с их номером в посте. Карта кликабельна.

2. Ранним утром на речном вокзале Ханты-Мансийска нас ожидал "Метеор". Эти довольно распространённые суда на подводных крыльях производились в СССР в 1961-1991 годах в приволжском городе Зеленодольске. Здесь, в северных краях, где сухопутные дороги есть далеко не везде, скоростной речной транспорт местного значения - обыденное явление и в наши дни.

3. Внутри "Метеор" устроен довольно нехитро. Основное помещение - это средний салон с сидячими местами, кассой и даже буфетом. Если тихоходная "Родина", на которой мы шли из Омска, выглядела как живой музей 1950-х, то здесь уже интерьеры позднесоветской эпохи.

4. Есть и носовой салон с круговым остеклением. Также есть и кормовой, из которого можно смотреть назад. С центральным они сообщаются через площадки на открытом воздухе под навесами. Именно с этих площадок удобнее всего обозревать окружающие пейзажи.

5. Осмотрев интерьер судна (на котором нам с Ильёй varandej предстояло провести 12 часов, то есть, по сути, целый день), отправляемся в путь. По расписанию, ровно в семь часов утра, "Метеор" отчалил от речного вокзала и стал разворачиваться по течению Иртыша, чтобы взять курс на север. Пока судно ускоряется, с реки напоследок полюбуемся Ханты-Мансийском, - городом, который удивительным образом сочетается с природой.

6. Итак, мы снова движемся на Север! Можно сказать, финальный аккорд Иртыша, - до устья осталось двадцать километров. На правом берегу, тем временем, показались уже знакомые нам скульптуры мамонтов в Археопарке у склона Самаровского чугаса. Мы были там вечером, на закате, а теперь видим их уже в лучах утреннего солнца.

7. А затем мы прошли под красивым автомобильным мостом, который был построен в 2003-2004 годах в составе автодороги Ханты-Мансийск - Нягань. Дорога эта идёт параллельно левому берегу Оби и, местами, по дамбе над болотами речной поймы.

8. На правом берегу - городские микрорайоны, растущие как грибы. А наш "Метеор" после неторопливой "Родины" кажется непривычно быстрым (скорость около 50 км/ч), а также шумным: если в салоне заметен лишь приглушённый гул двигателя, то на площадке между средним и кормовым салонами стоит такой рёв, что толком невозможно даже разговаривать.

9. На левом берегу - пойма. Болота, протоки, и, просто, кругом вода... В 2015 году, из-за снежной зимы, в низовьях Иртыша и Оби ещё в августе сохранялся паводок.

10. Позади остался мост, из-за своих цвета и формы названный "Красный Дракон". Что интересно, это был последний мост на нашем пути, - через Обь их уже не будет (самый нижний по течению мост через Обь находится в Сургуте, то есть выше устья Иртыша).

11. За болотами и протоками остался удивительный город Ханты-Мансийск. В этом пейзаже хорошо можно различить Гостиный двор и Воскресенский собор.

12. А справа вдалеке показались песчаные высокие берега. Сейчас мы уже окажемся на Оби!

13. Наступает волнительный момент. Ревёт мотор, глаза разбегаются при виде огромного водного пространства вокруг нас. Два великих водных потока соединяются друг с другом, чтобы уже вместе течь в Северный Ледовитый океан. Только где здесь какая река, даже и не разберёшь, - кругом вода! Берега будто расступаются, не сдерживая её натиск. Справа и слева болота, впереди тайга на высоких обрывах. Так Иртыш сливается с Обью...

14. Точное место слияния двух рек отмечено плавучей часовней Николая Чудотворца. Наверное, без неё действительно трудно было бы на глаз определить, где заканчивается Иртыш.

15. Иртыш окончательно остался позади, но именно он задаёт Оби направление: если перед этим она течёт на запад, то, сливаясь с Иртышом, поворачивает на север (что хорошо видно на карте). Теперь мы вышли в Обь - огромную реку шириной в два километра (а местами и больше).

16. На правом берегу величественно возвышается тайга. На некоторых деревьях уже мелькают осенние краски, хоть и на календаре лишь 13 августа, - лето здесь, в северных широтах, заканчивается довольно рано. Хотя и погода в тот день была тёплая.

17.

18. А слева - всё та же залитая водой пойма:

19. На правом берегу мелькают посёлки, где "Метеор" остановку не делает. Первый из них - посёлок Кирпичный.

20. Вид назад. За судном тянется кильватерный след.

21. Следующий посёлок - Луговской, на низком левом берегу (что следует из названия). В кадре виден причал, но мы снова не останавливаемся, - сюда ходит другое судно.

22. Село Троица:

23. Серебристая обская вода - это вода почти со всей Западной Сибири и из половины Казахстана. Обь начинается в далёком отсюда Алтайском крае от слияния рек Бия и Катунь, текущих с Алтайских гор. Чуть ниже по течению в Обь слева впадает Ануй, на котором стоит село Старотырышкино - родина моих предков, где я побывал летом 2014 года. Значит и в этом водном потоке на Севере есть частица воды оттуда...

24. Уже больше, чем через час пути от Ханты-Мансийска, - первая остановка, село Елизарово на левом берегу. На большинстве остановок здесь вот такие незамысловатые плавучие пристани, подходя к которым, "Метеор" обязательно разворачивается носом против течения.

25. Даже трудно поверить, что это та же самая Обь, которую я видел в Барнауле, Новосибирске, в Томской области...

26. А чуть дальше - следующая остановка. Посёлок Кедровый на правом берегу. У берега, видимо, слишком мелкая глубина, и даже "Метеор" туда подойти не может. Поэтому пристань на воде, а на берег приходится идти по деревянным мосткам.

27. Солнце уже высоко, - на часах почти десять утра.

28. А на небе - красивый и немного причудливый узор из облаков...

29. Следующие две пристани - Урманный и Горнореченск, я не запечатлел. А это уже посёлок Карымкары на правом берегу. Топонимика из языков коренных народов этих мест звучит вообще для русского уха очень колоритно. И, кстати, именно это название не хантыйское, а из языка коми, - этот народ проживает не только в одноимённой республике; некоторые из них ещё в 14-15 веках перешли Уральские горы.

30. Сюда уже нет постоянной автодороги. Зимой прокладывают зимник по Оби, а летом связь с Большой Землёй лишь на речном транспорте. Если на нефти в Югре выросло много городов, куда приехали новые жители из других краёв, то в старожильческих сёлах вдоль реки жизнь идёт как встарь.

В салоне теплохода тоже колоритная и разнообразная публика. Рыбаки и охотники из таёжных деревень, выходящие по пути следования на небольших пристанях, жители Берёзова, едущие домой; кто-то едет в Берёзово в командировку или в гости. У некоторых людей довольно суровая внешность, но в разговоре они оказываются приятными и доброжелательными. Довольно много детей. Разнообразен и национальный состав пассажиров - русские, татары, ханты...

31. А вокруг тайга и река:

32. Природа постепенно меняется при движении на север. Реже встречается пихта, зато всё больше лиственниц, - на Иртыше я ещё довольно редко их видел.

33. Небольшая грузовая пристань, которая обслуживает расположенное рядом Рогожниковское месторождение нефти:

34. За каждым поворотом реки открываются новые пейзажи:

35. Следующая пристань - Большие Леуши, на правом берегу (деревня чуть дальше от берега, поэтому её не видно). Меня, если честно, позабавило это название: "А большие ли уши?".

36. А это уже село Малый Атлым. Деревянные дома у берега - похоже, ещё довоенные.

37. А исторически Малый Атлым интересен как место, где в 1959 году было обнаружено первое нефтяное месторождение Западной Сибири. Однако оно оказалось слишком маленьким, и нефть здесь была низкого качества, поэтому разрабатывать его не стали, и первая промышленная сибирская нефть была получена уже спустя год на Шаимском месторождении. Однако, удивителен тот факт, что, например, 270-тысячный город Нижневартовск на востоке ХМАО до открытия нефти был примерно таким же селом...

38. На берегу избушки и моторные лодки, - этот вид транспорта есть тут почти в каждой семье.

39. А за таёжным бугром - устье реки Малый Атлым, давшей название селу, и, на другом берегу, посёлок Заречный.

40. Через речку между населёнными пунктами есть деревянный мостик:

41. А пойменные луга Оби залиты половодьем, - река очень длинная, поэтому пока большая вода доходит от верховий до низовий, уже и лето заканчивается. Деревья и столбы линий электропередач стоят прямо в воде.

42. А справа высокий берег. Местами он прерывается обрывистыми логами, - в Обь впадают маленькие таёжные речки.

43. И чем дальше на север, тем больше тайга пестрит осенними красками.

44. Вскоре по правому борту показалось устье реки Большой Атлым, с одноимённым селом. Справа видна новенькая школа, - всё-таки нефтяная зажиточность Югры ощущается и в таких глухих уголках.

45. Что ожидает нас впереди, за очередным обрывом высокого берега?..

46. Пристань Сотниково - примерно в километре от берега. Деревья вокруг стоят в воде, и со стороны даже не поймёшь, как попасть на берег.

47. Но теперь всё ясно. Вышедшего здесь пассажира встретили на моторной лодке, которая по протокам устремилась в село. Да, здесь не Москва и Питер, - совсем другая жизнь.

48. А мы едем дальше на север. Ширина реки - целых три километра! И это не водохранилище, как на Волге возле Казани, а естественное русло. Причём без учёта проток.

49. Погода в Сибири меняется часто и быстро. Подул ветер, а пелена дождя над широкой рекой смотрится порой необычайно красиво.

50. Под дождём навстречу прошёл буксир с баржей. Такие мы много раз видели ещё на Иртыше.

51. Но довольно быстро дождь закончился.

52. На правом берегу снова мелькают домики. Это - деревня Большой Камень.

53. А после полудня на том же правом берегу вдруг возник довольно крупный (3 тысячи жителей) посёлок Октябрьское, районный центр. Между прочим, за советским названием скрывается место с давней историей. До 1937 года это было село Кондинское, почти одного возраста с Тобольском! Его в 1590-е годы основали казаки на месте вогульского (мансийского) укреплённого поселения. А церковь Святой Троицы, которая видна в кадре, вовсе не новая, - она построена ещё в середине XVIII века.

54. После глухих таёжных деревень Октябрьское выглядит достаточно оживлённым местом. Для пассажиров здесь не простая пристань, а целый плавучий дебаркадер с залом ожидания и кассами - такой же, как в Омске и Тобольске. И народу, как видим, довольно много.

55. У пристани в Октябрьском царит оживление: много машин, кто-то фотографирует нас в ответ. И даже коровы ходят! А слева видны стенды с фотографиями на тему Октябрьского района.

56. А наш "Метеор", приняв на борт новых пассажиров, отправляется дальше и в какой-то момент уходит с основного русла, ныряя в лабиринт проток обской поймы.

57. Так мы оказываемся в протоке Алёшкинской. С обеих сторон низкие пойменные берега, а вдалеке виден высокий берег основного русла, - самая крупная пристань на нашем пути находится в стороне от него.

58. Навстречу нам идёт "Метеор", обратный нашему, - из Берёзова назад в Ханты-Мансийск.

59. Над нами снова начался дождь:

60. И вдруг на берегу появился посёлок:

61. А в нём речной порт. Под кранами стоят грузовые железнодорожные вагоны, смотрящиеся для нас особенно неожиданно, - ведь в этой поездке мы уже настолько сильно отвыкли от железной дороги!

62. Буксирное судно "Витебск". Напоминание о Белоруссии в Югре.

63. В общем, жизнь кипит. Сразу видно, что это местный центр цивилизации. Посёлок городского типа Приобье с населением 7 тысяч жителей, крупный порт на Оби и узел 18 газопроводов. Посёлок молодой, - основан он был в 1964 году, и центральные улицы здесь носят названия Крымская, Севастопольская и Одесская - из южных краёв приезжали сюда комсомольцы-строители Севера...

64. За домами мелькает церковь Симеона Верхотурского (2008 год):

65. Дождь остался в стороне, над портом:

66. И над нами снова засияло солнце, а "Метеор" стал сбавлять скорость. Мимо нас, тем временем, идёт паром с автомобилями. Причём направляться он может как в посёлок Андра на другом берегу, так и в Салехард, - к северу от Приобья все дороги заканчиваются.

67. Грузовая пристань:

68. А затем впереди наконец показался и пассажирский причал - большой плавучий дебаркадер.

В Приобье "Метеор" стоит целых 45 минут, - можно отдохнуть и сходить на берег. Пристань находится на южной окраине посёлка, поэтому в центр сходить мы не успеем. Но зато рядом находится железнодорожный вокзал, - можно посмотреть его.

69. Внутри причал выглядит довольно уютно. Зал ожидания с буфетом. Есть тут, кстати, и комнаты отдыха.

70. Итак, мы на берегу. Уже почти час дня. Светит солнце, погода тёплая, но не жаркая. Сейчас мы находимся уже севернее Петрозаводска и почти на широте Медвежьегорска.

71. От пристани пешком буквально минута, - и мы увидели рельсы! Нет, вроде, и ничего особенного. Но, как уже говорилось, в этом путешествии мы уже успели изрядно отвыкнуть от железной дороги, проведя сначала четыре дня на Иртыше, а потом посетив Ханты-Мансийск, где железки нету. Поэтому ощущение от вида железнодорожных путей и вагонов было довольно странным.

72. Здесь даже сохранился такой раритетный атрибут железной дороги, как ручные стрелки с флюгарками.

Железная дорога в Приобье тупиковая, - приходя в Югру с Северного Урала, она заканчивается именно здесь, обрываясь у левого берега Оби. Построена она была в 1963-1967 годах, и чуть южнее Приобья на ней стоит город Нягань - железнодорожные ворота Ханты-Мансийска с западной стороны.

73. В Приобье ходит поезд из самой Москвы (а также из Екатеринбурга). И вот он как раз и стоит на первом пути, ожидая скорого отправления обратно в столицу.

74. В голове тепловоз ТЭП70. Машинист перед отправлением протирает окна.

75. А это довольно громоздкий по виду вокзал, открытый в 2014 году, и оказавшийся неожиданно большим для станции, отправляющей три поезда в день (кроме двух дальних, есть ещё пригородный до Серова) в 7-тысячном посёлке. Впрочем, похожее явление мы ещё увидим в городе Лабытнанги.

76. Рядом стоит готовящийся к сносу старый вокзал. Наверное, сейчас, когда я пишу, его уже снесли, и снимок стал историческим.

77. Окраина посёлка. Тихие улицы, пятиэтажки и довольно странное здание магазина из красного кирпича.

78. Вид в южном направлении. Пакгауз, грузовой состав... Станция и порт Приобье принимают активное участие в северном завозе, - через Приобье проходят многие грузы, которые отправляются дальше на Север. Я даже слышал, что вдоль железной дороги здесь попадаются нетипичные для Сибири растения, семена которых случайно заносят грузовые поезда из разных регионов.

Кстати, помимо железной дороги, сюда, к левому берегу Оби, приходит и автомобильная. Моста через Обь нету (хоть и планируется не первый год), а в посёлке Андра на другом берегу (куда ходят паромы) автодорога продолжается идёт дальше на север, до самого Надыма, где соединяется с дорогой из Нового Уренгоя.

79. Но время стоянки у нас подходит к концу, поэтому мы возвращаемся на пристань, к "Метеору".

80. Алёшкинская протока. Впечатляет то, что Обь не ограничивается основным руслом, ширина которого и так исчисляется километрами, а в пойме есть ещё и целая сеть проток! Кстати, в левой части кадра заметно ещё одно интересное скоростное судно - теплоход "Заря", который из Приобья ходит в город Белоярский на северо-западе Югры.

Итак, садимся вновь на наше судно. В половине второго дня опять затарахтел двигатель, "Метеор" отдал швартовы и направился по протоке через уже увиденные нами места - вдоль речпорта и теряющихся за его постройками поселковых улиц.

81. Вскоре закончилась Алёшкинская протока, и мы снова вышли в открытую Обь. Позади осталось Приобье, и значит и Большая Земля, - сухопутные дороги закончились, и дальше на Север попасть автотранспортом можно только зимой. Впрочем, как уже говорилось, в деревни на Оби выше по течению дорог тоже нету.

82. Вновь вокруг нас необъятный водный простор с тайгой на кручах правого берега:

83. И низким берегом с левой стороны:

84. Примерно через сорок минут после Приобья - довольно крупное (1,3 тыс. жителей) село Шеркалы, исторически являющееся первым русским селом на Оби (основано в 1595 году). Живут здесь в том числе и ханты.

85. Подходим к пристани. На воде деревянные амбары, вероятно, для лодок или рыболовных сетей, а на берегу - ели и кедры.

86. Всё дальше к полярным широтам! От Ханты-Мансийска мы прошли уже больше половины пути.

87.

88. Навстречу прошла ещё одна "Заря". Наверное, как раз возвращается из Белоярского в Приобье.

89. И чем дальше на север, тем меньше населённых пунктов.

90. Но вот, после многих километров лесной глуши, нас встречает крупное (4 тысячи жителей) село Перегрёбное. Уже 352 километра от Ханты-Мансийска.

91. Возникло оно в 1903 году на месте переправы купцов, которые направлялись в Берёзов (то есть Берёзово, куда путь лежит и нам), стоящий слева от Оби. А в 1970-е годы село разрослось в несколько раз после постройки здесь газокомпрессорной станции и узла трёх газопроводов.

92. Как и в Октябрьском, здесь целый дебаркадер. И даже теплоход "Родина" в рейсе Омск - Салехард делает здесь остановку.

93. По соседству у берега стояло весьма необычное судно - плавполиклиника! Такие вот реалии северной жизни, где дорога - это река.

94. За деревьями виднеется церковь святого Иоанна Кронштадтского (2010-е годы):

95. Чуть ниже по течению есть небольшой грузовой порт:

96. После Перегрёбного мы последние несколько километров идём по основному руслу Оби:

97. И затем река распадается на два рукава, и мы уходим в Малую Обь - самую крупную протоку. И даже у Малой Оби ширина местами достигает двух километров! Малая Обь будет течь параллельно главному руслу почти до самого Салехарда, а затем, после Салехарда, до Обской губы.

Как видим, красно-жёлтых деревьев всё больше. Осень на нашем пути вступает в свои права.

98. Последняя на маршруте "Метеора" остановка (хотя до конечного пункта ещё больше двух часов) - село Нижние Нарыкары. Само оно небольшое, но служит речными воротами для посёлка Игрим, куда ведёт автодорога (разумеется, уже изолированная от остальной сети дорог). Поэтому и здесь на пристани целый дебаркадер, и "Метеоры" сюда из Приобья ходят отдельно. Наш "Метеор" пришвартовался прямо к своему "собрату", насквозь через салон которого велась посадка-высадка.

99. Здесь тоже из-за мелководья проход на берег по мостику:

100. А в оформлении вывески на пристани здесь нарисован чум. Тоже использовали тематику коренных народов.

101. Местами и на Малой Оби иногда ещё встречаются высокие берега. Но высота уже не такая, как на главном русле.

102. И в основном берега здесь выглядят вот так. Теперь обская пойма уже по обе стороны от нас, и открытую Обь мы теперь увидим на нашем пути лишь перед Салехардом.

Видео. Снимал с посадочной площадки (откуда обзор только на одну сторону). Кстати, хорошо заметно, как обдаёт потоком воздуха, если хотя бы слегка выглянуть наружу.

Остался в стороне высокий берег. До Берёзова ещё два часа, и мы оба уже устали за целый день пути, и начали дремать, сидя в креслах в салоне.

103. Да и примечательных мест на пути в последние два часа уже не было. Лишь вот такие болотистые берега.

104. И половодье:

105. Наконец, уже вечером вдалеке слева показалось Берёзово. Стоит оно не на Оби, а на впадающей в неё реке Северная Сосьва - чуть выше устья. При этом заходить через устье теплоходам не нужно, - Малая Обь соединяется с Сосьвой каким-то хитрым узором проток, по одной из которых лежит судовой ход.

106. Мы опередили график, - вместо 12 часов пути получилось лишь 11 с небольшим. В шесть вечера мы прибыли в Берёзово. Но позади целый день дороги с раннего утра. Мы уже стоим на берёзовской пристани, а наш "Метеор", высадив пассажиров, отправляется в затон ночевать, чтобы утром идти обратно в Ханты.

107. Дебаркадер в Берёзове такой же, как в Приобье. Погода здесь холоднее, в воздухе летает мошкара. Берёзовский район - первый на нашем пути, официально числящийся в списке районов Крайнего Севера. Мы почти достигли широты Архангельска и Беломорска, а значит, и до полярного круга уже недалеко! Ложась спать в гостинице, мы заметили, что ещё в десять вечера тут было непривычно светло.

Бывший уездный город Берёзов, основанный в 1593 году, а ныне посёлок городского типа с населением 7 тысяч жителей. Можно сказать, что этот район - самый глухой уголок ХМАО. Такой заповедник старого Сибирского Севера. Но более подробно про Берёзово я расскажу чуть позже.