Великая или Страстная пятница самый скорбный день

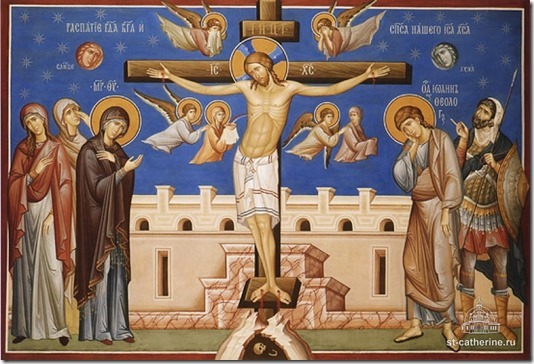

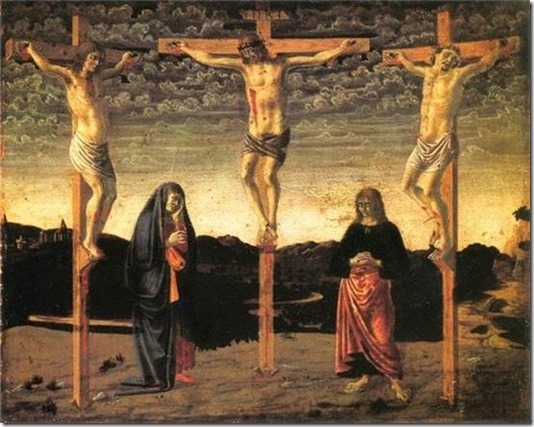

Для православных самый скорбный день Страстной недели - Великая пятница. В этот день верующие вспоминают распятого на кресте Иисуса Христа во искупление людских грехов. Пост в этот день особенно строгий.

[Spoiler (click to open)]

По церковному канону, необходимо отказаться от пищи, и только после обряда выноса плащаницы разрешается хлеб и вода.

Страстная пятница завершает круг страданий Иисуса Христа. С этого дня начинается подготовка в Пасхе. В субботу во всех храмах начнётся освящение куличей, крашеных яиц и пасхальной пищи. Употреблять их будет разрешено по окончании Пасхальной литургии в ночь на светлое Христово Воскресение.

Великая пятница (также Вели́кий Пято́к, Страстна́я пя́тница, лат. Dies Passionis Domini) - пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста Его тела и погребения.

Богослужение Великой пятницы посвящено воспоминанию спасительных для христиан страстей и крестной смерти Иисуса Христа. В течение дня евангельское повествование об этих событиях прочитывается трижды:

На утрене читаются последовательно 12 евангельских отрывков (Двенадцать Евангелий), в хронологическом порядке рассказывающих о событиях пятницы,

На Великих часах отдельно читаются повествования от каждого из четырёх евангелистов,

На великой вечерне о событиях пятницы рассказывается в одном продолжительном составном Евангелии.

Литургия в этот день не совершается, чем подчёркивается исключительность и этого дня, и жертвы Христа на Голгофе. Исключение составляют случаи совпадения Благовещения и Страстной пятницы - в этом случае положено служить литургию Иоанна Златоуста. На вечерне выносится плащаница и поётся особый канон «О распятии Господа». По уставу верующие в течение Великой пятницы воздерживаются от принятия пищи. Богослужение Великой пятницы, хоть и проникнуто скорбью по смерти Спасителя, но уже готовит верующих к предстоящей Пасхе:

Днесь содержит гроб Содержащаго дланию тварь, покрывает камень покрывшаго добродетелию небеса, спит Жизнь и ад трепещет, и Адам от уз разрешается. Слава Твоему смотрению, им же совершив все упокоение вечное, даровал еси нам, Боже, всесвятое из мертвых Твое воскресение.

Согласно письменным памятникам IV века («Паломничество Эгерии» и «Огласительные слова Кирилла Иерусалимского»), богослужение в Иерусалиме совершалось в течение всей ночи с четверга на пятницу. Процессия верующих во главе с епископом последовательно обходила все места, связанные с арестом, судом, крестной смертью и погребением Христа, и на каждом из этих мест читался соответствующий отрывок из Евангелий.

Это богослужение оказало влияние на формирование современного последования утрени. В соответствии с Типиконом утреня должна начинаться во втором часу ночи (то есть около 20-00) и продолжаться всю ночь. В современной приходской практике утреня Великой пятницы повсеместно совершается вечером в четверг. В Типиконе утреня Великой пятницы называется «Последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа», в народной традиции это богослужение именуется «Двенадцатью Евангелиями» (по количеству евангельских чтений).

Утреня начинается с чтения 19 и 20 псалмов, затем шестопсалмия. По шестопсалмии и пении Аллилуиа вместо Троичных тропарей троекратно поётся тропарь «Егда славные ученицы» (см. Великий четверг). Последующий чин повседневной утрени дополнен двенадцатью отрывками из всех четырёх Евангелий, подробно повествующих о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с его прощальной беседы с учениками после Тайной Вечери и кончая его погребением во гробе Иосифа Аримафейского.

По Типикону Евангелие должно читаться в алтаре, но по русской традиции оно совершается на середине храма. Священнослужители и народ стоят в это время с зажжёнными свечами, изображая тем самым, что слава и величие не покидали Спасителя и во время крестных страданий, а также уподобляясь мудрым девам, вышедшим со светильниками навстречу жениху. После утрени, по благочестивому обычаю, верующие, не гася, приносят эти свечи домой. Чтению, совершаемому перед крестом, предшествует полное каждение храма (малым каждением предваряется каждое чтение, кроме двенадцатого - перед ним вновь совершается полное каждение).

В промежутках между Евангелиями поются стихиры и антифоны, напоминающие о неблагодарности и сребролюбии Иуды и еврейского народа, осудившего Иисуса Христа на смерть.

В особом каноне, называемом «трипеснцем Космы Маиумского», читаемом после восьмого Евангелия Страстей, изображается величие страданий Спасителя и вся тщетность замысла евреев задержать в земле Сына Божья. Гимнография службы «Двенадцати Евангелий» является одним из главных достижений византийской поэзии и, помимо обычных форм (тропари, кондаки, икосы, стихиры), включает в себя 15 антифонов (единственный случай в году) и «Блаженны» утрени (кроме Великой пятницы имеются только в «Мариином стоянии»). Современный цикл антифонов сложился в X - XII веке, хотя многие антифоны содержат прямые заимствования и параллели из книги «О Пасхе» священномученика Мелитона Сардского (III век).

Утром в Великую Пятницу литургия не полагается. Согласно Типикону, около второго часа дня (то есть в 8-00 по современному исчислению) совершается особенное последование Царских (Великих) Часов (подобное богослужение, помимо Великой пятницы, бывает только в навечерия (сочельники) Рождества Христова и Богоявления) - соединённых Первого, третьего, шестого и девятого часов. Главным отличием Великих часов от обычных является чтение на каждом часе паремии, Апостола и Евангелия. Наименование часов царскими - исключительно русское и связано с тем, что московские цари обязательно участвовали в этом богослужении.

тут

[Spoiler (click to open)]

По церковному канону, необходимо отказаться от пищи, и только после обряда выноса плащаницы разрешается хлеб и вода.

Страстная пятница завершает круг страданий Иисуса Христа. С этого дня начинается подготовка в Пасхе. В субботу во всех храмах начнётся освящение куличей, крашеных яиц и пасхальной пищи. Употреблять их будет разрешено по окончании Пасхальной литургии в ночь на светлое Христово Воскресение.

Великая пятница (также Вели́кий Пято́к, Страстна́я пя́тница, лат. Dies Passionis Domini) - пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста Его тела и погребения.

Богослужение Великой пятницы посвящено воспоминанию спасительных для христиан страстей и крестной смерти Иисуса Христа. В течение дня евангельское повествование об этих событиях прочитывается трижды:

На утрене читаются последовательно 12 евангельских отрывков (Двенадцать Евангелий), в хронологическом порядке рассказывающих о событиях пятницы,

На Великих часах отдельно читаются повествования от каждого из четырёх евангелистов,

На великой вечерне о событиях пятницы рассказывается в одном продолжительном составном Евангелии.

Литургия в этот день не совершается, чем подчёркивается исключительность и этого дня, и жертвы Христа на Голгофе. Исключение составляют случаи совпадения Благовещения и Страстной пятницы - в этом случае положено служить литургию Иоанна Златоуста. На вечерне выносится плащаница и поётся особый канон «О распятии Господа». По уставу верующие в течение Великой пятницы воздерживаются от принятия пищи. Богослужение Великой пятницы, хоть и проникнуто скорбью по смерти Спасителя, но уже готовит верующих к предстоящей Пасхе:

Днесь содержит гроб Содержащаго дланию тварь, покрывает камень покрывшаго добродетелию небеса, спит Жизнь и ад трепещет, и Адам от уз разрешается. Слава Твоему смотрению, им же совершив все упокоение вечное, даровал еси нам, Боже, всесвятое из мертвых Твое воскресение.

Согласно письменным памятникам IV века («Паломничество Эгерии» и «Огласительные слова Кирилла Иерусалимского»), богослужение в Иерусалиме совершалось в течение всей ночи с четверга на пятницу. Процессия верующих во главе с епископом последовательно обходила все места, связанные с арестом, судом, крестной смертью и погребением Христа, и на каждом из этих мест читался соответствующий отрывок из Евангелий.

Это богослужение оказало влияние на формирование современного последования утрени. В соответствии с Типиконом утреня должна начинаться во втором часу ночи (то есть около 20-00) и продолжаться всю ночь. В современной приходской практике утреня Великой пятницы повсеместно совершается вечером в четверг. В Типиконе утреня Великой пятницы называется «Последование святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа», в народной традиции это богослужение именуется «Двенадцатью Евангелиями» (по количеству евангельских чтений).

Утреня начинается с чтения 19 и 20 псалмов, затем шестопсалмия. По шестопсалмии и пении Аллилуиа вместо Троичных тропарей троекратно поётся тропарь «Егда славные ученицы» (см. Великий четверг). Последующий чин повседневной утрени дополнен двенадцатью отрывками из всех четырёх Евангелий, подробно повествующих о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с его прощальной беседы с учениками после Тайной Вечери и кончая его погребением во гробе Иосифа Аримафейского.

По Типикону Евангелие должно читаться в алтаре, но по русской традиции оно совершается на середине храма. Священнослужители и народ стоят в это время с зажжёнными свечами, изображая тем самым, что слава и величие не покидали Спасителя и во время крестных страданий, а также уподобляясь мудрым девам, вышедшим со светильниками навстречу жениху. После утрени, по благочестивому обычаю, верующие, не гася, приносят эти свечи домой. Чтению, совершаемому перед крестом, предшествует полное каждение храма (малым каждением предваряется каждое чтение, кроме двенадцатого - перед ним вновь совершается полное каждение).

В промежутках между Евангелиями поются стихиры и антифоны, напоминающие о неблагодарности и сребролюбии Иуды и еврейского народа, осудившего Иисуса Христа на смерть.

В особом каноне, называемом «трипеснцем Космы Маиумского», читаемом после восьмого Евангелия Страстей, изображается величие страданий Спасителя и вся тщетность замысла евреев задержать в земле Сына Божья. Гимнография службы «Двенадцати Евангелий» является одним из главных достижений византийской поэзии и, помимо обычных форм (тропари, кондаки, икосы, стихиры), включает в себя 15 антифонов (единственный случай в году) и «Блаженны» утрени (кроме Великой пятницы имеются только в «Мариином стоянии»). Современный цикл антифонов сложился в X - XII веке, хотя многие антифоны содержат прямые заимствования и параллели из книги «О Пасхе» священномученика Мелитона Сардского (III век).

Утром в Великую Пятницу литургия не полагается. Согласно Типикону, около второго часа дня (то есть в 8-00 по современному исчислению) совершается особенное последование Царских (Великих) Часов (подобное богослужение, помимо Великой пятницы, бывает только в навечерия (сочельники) Рождества Христова и Богоявления) - соединённых Первого, третьего, шестого и девятого часов. Главным отличием Великих часов от обычных является чтение на каждом часе паремии, Апостола и Евангелия. Наименование часов царскими - исключительно русское и связано с тем, что московские цари обязательно участвовали в этом богослужении.

тут