Потрясающе интересно - всем рекомендую!

Оригинал взят у domik44 в Потрясающе интересно - всем рекомендую!

Оригинал взят у oldcolor в Наиболее интересные фотосравнения с Прокудиным-Горским. Новый обзор

Год назад я сделал обзор из числа своих фотосравнений с Прокудиным-Горским те, которые мне показались наиболее интересными, отражающими характер перемен, произошедших в стране за последние 100 лет.

Теперь я решил подготовить новую версию поста с учётом более поздних материалов.

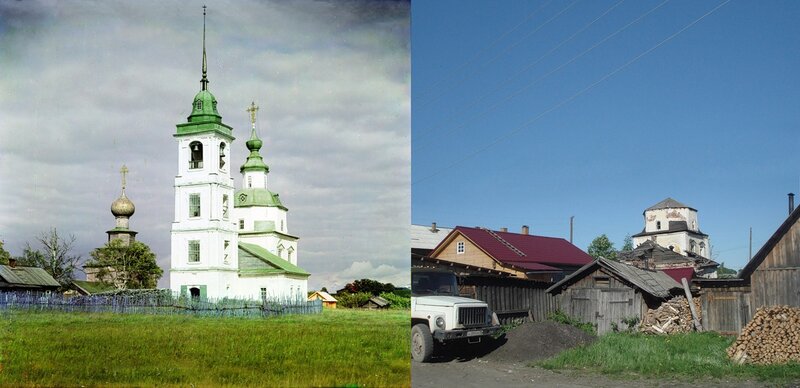

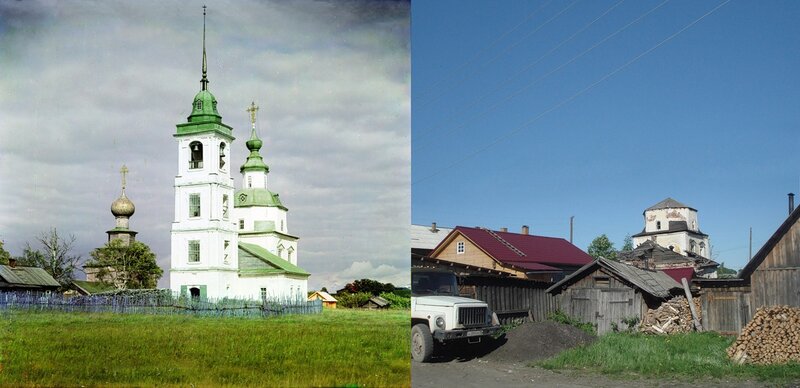

Значительная часть фотосравнений показывает плачевно состояние, в которое пришли многие храмы и другие памятники архитектуры за прошедшие 100 лет. Особенно много таких примеров я нашёл в Белозерске и его окрестностях.

У Прокудина-Горского снимок назывался "Церковь Пресвятой Богородицы", но в действительности здесь видны два храма, так как слева от каменной церкви запечатлена деревянная Ильи Пророка.

Так это выглядело в 1909 и 2011 гг.:

Оригинальный размер

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы находится в руинированном состоянии и может скоро просто рухнуть, а храм Ильи Пророка в 2010 г. реставраторы разобрали до основания и до сих пор собирают заново, уже из новых бревён.

Церковь Рождества Христова бывшего посада Крохино, оказавшаяся в 1961 г. в зоне затопления при строительстве Волго-Балта.

Такой она была на снимке Прокудина-Горского в 1909 г. и такой она предстаёт сегодня:

Высокое разрешение

Последние 15-20 лет происходило постепенно обрушение здания, стены которого поттачивали волны от идущих судов. Три года назад небольшая группа энтузиастов из разных российских городов начала спасательные (консервационные) работы, чтобы предотвратить окончательную гибель памятника архитектуры 19 века.

Церкви Спасителя и Покрова Пресвятой Богородицы Вытегорского погоста в 1909 г. и то же место в 2013 г.:

Высокое разрешение

Величественная деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Вытегорском погосте (Анхимово) была построена в 1708 году.

Этот многоглавый храм - непосредственный предшественник знаменитого Преображенского храма Кижского погоста (1714 год). Сходство этих двух храмов породило предположение об их строительстве одними и теми же мастерами.

Первоначально Покровская церковь имела 25 глав, 4 из них, по-видимому, были утрачены в ходе ремонта 1793 года.

В 1780 г. рядом с летней Покровской церковью была построена зимняя каменная церковь Спаса Нерукотворного (с отдельно стоящей колокольней) - самый древний из сохранившихся каменных храмов на территории бывшего Вытегорского уезда.

Завершала ансамбль небольшая церковь Всех Святых, которая была построена как усыпальница купца I гильдии А. Ф. Лопарёва и освящена 26 июля (8 августа) 1905 г.

Покровский храм сгорел ровно 50 лет назад - в 1963 г. Как мне рассказал местный житель, очевидец пожара, "бухарики керосинили в церкви". От пожара сгорела стоявшая рядом Спасская церковь, которая с тех пор и стоит в руинах. На снимке Прокудина-Горского её трапезная едва выглядывает из-за огромного объема Покровского храма.

Теперь о том, что составляет, пожалуй, главную гордость Белозерска и вызывает настоящий восторг даже у искушенных европейских туристов. Речь идёт об иконостасе городского Спасо-Преображенского собора (ныне музей), датированный 1801 годом. По своей ярчайшей барочной архитектуре этот иконостас не имеет аналогов на Русском Севере, да и в Европе такое не часто увидишь.

К счастью, иконостас сохранился, хотя и c большими потерями:

Оригинальный размер снимков

Чтобы получить абсолютно точный ракурс, надо было попросить сотрудников музея открыть обе створки дверей и снимать из соседнего помещения, но я не сообразил сделать это.

Как удалось выяснить, деревянные фигуры из нижнего ряда были удалены из нижнего ряда ещё в 1915 г., по требованию настоятеля (мол, слишком много скульптуры в православном храме, не хорошо). Их передали в Череповецкий музей.

При той же реставрации 1915 г. была закрашена белой краской великолепная глубокая синева фриза, которая меня больше всего восхищает в прокудинском снимке, и в оригинале. Её восстановили каким-то образом в ходе реставрации советских времён.

В настоящее время понемногу ведутся работы по реставрации иконостаса.

Кафедральный собор Петрозаводска в 1916 г. и его место в 2012 гг.:

Высокое разрешение

Кафедральный собор во имя Сошествия Святого Духа находился на Соборной площади (сейчас площадь Кирова). Был построен в 1860-1872 гг. по проекту архитектора Константина Андреевича Тона и был похож на другие построенные по его проекту храмы (например, ХХС в Москве). Имел высоту около 56,5 м., диаметр купола около 12,8 м. закрыли в 1930 г., а в 1936 он был полностью снесён.

В 1946 г. были попытки постановки на месте кафедрального собора Дома правительства Карело-Финской ССР, но в итоге в 50-е там соорудили Музыкально-драматический театр в неоклассическом стиле.

Карелия. Водопад Пор-Порог на реке Суна в 1916 и 2012 г.:

Высокое разрешение

Пор-Порог, находящийся примерно в 30 километрах от Кивача, - это мёртвый водопад. Мёртвым он стал после того, как в 1930-е всю воду реки Суны заперли плотиной выше по течению в Гирвасе и перебросили по искусственному каналу в озеро Сандал. А прежде Пор-Порог гремел в прямом и переносном смысле, посмотреть на великолепный каскад среди скал приезжали первые туристы Российской империи.

Карелия. Водопад Кивач в 1916 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

Здесь наглядно видно, что от былого Кивача осталась лишь только треть. К сожалению, тот былой, величественный Кивач остался лишь в воспоминиях и на старых снимках: в 1930-е гг. воды реки Суны были заперты плотиной в Гирвасе и переброшены на Сунский каскад ГЭС. В результате водопады Гирвас и Пор-Порог перестали существовать вовсе, а Кивач сохранил лишь небольшую часть своей прежней силы.

Кстати, беседка была построена в связи с визитом сюда в 1857 г. императора Александра II.

Вид с пристани Токарского в Кондопоге в 1916 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

На снимке 1916 г. видны сразу две железнодорожных линии. По узкоколейной возили на пристань тивдийский мрамор для отправки в Санкт-Петербург, а по широкой колее доставляли грузы для строительтва Мурманской железной дороги. Старая пристань давно заброшена.

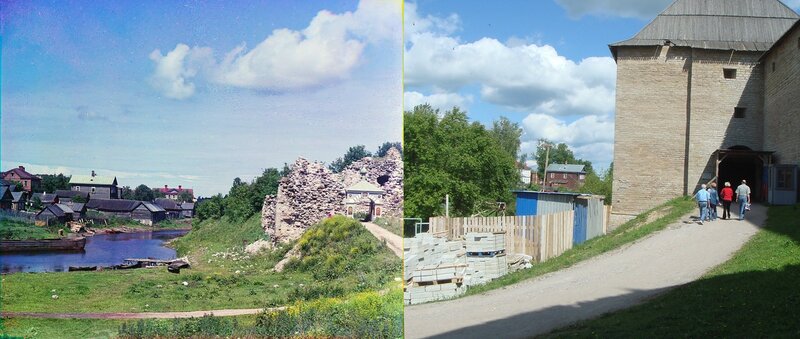

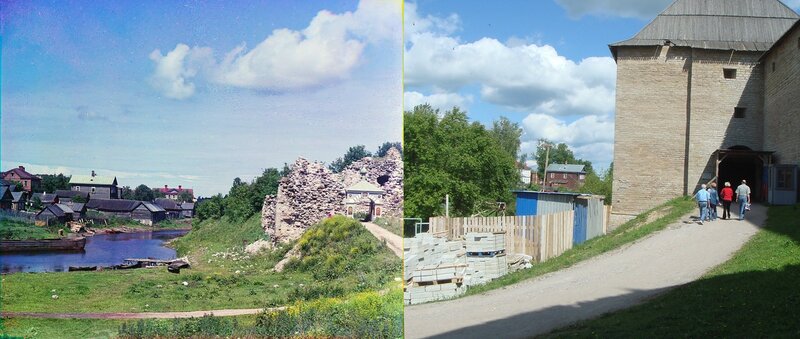

Этот снимок 1909 г. Прокудин-Горский назвал просто "Вид на Старую Ладогу", однако на нём запечатлена Воротная башея Староладожской крепости на фоне реки Ладожки, давшей некогда название городу:

Оригинал

Мой снимок датирован 2008 годом, именно с него начался весь наш фотопроект "По следам Прокудина-Горского".

Для России это почти уникальный случай, когда памятник представлен в виде развалин на снимке Прокудина-Горского, а не наоборот.

Отстроенная в 16 веке (на основе каменных стен 14 века) Староладожская крепость пришла к началу 20 века в полностью руинированное состояние. Ввиду исключительной исторической важности объекта советские реставраторы в 1960-е гг. восстановили Воротную и Климентовскую башни и прясло стены между ними.

Успенский собор Ярославля, старый и новый (1910 и 2011):

Посмотреть в оригинальном размере

Новое здание Успенского собора (вместо снесённого в 30-е) было сооружено к 1000-летию города на деньги одного московского бизнесмена, который и "заказывал музыку". Говорят, что из-за этой постройки ЮНЕСКО чуть не лишило исторический центр Ярославля статуса объекта Всемирного наследия. Но многим горожанам она нравится. А вот строительство гигантской колокольни защитникам исторического облика города всё же пока удалось предотвратить.

Местные говорят, что новый собор в два раза прежнего. Я чисто условно постарался передать его масштаб.

Ярославль знаменит своей фресковой живописью 17 века. Поэтому вслед за Прокудиным-Горским мы заглянем внутрь храма Иоанна Златоуста в Коровниках и посмотрим, что стало с его замечательными фресками за прошедшие ровно 100 лет. Внутри, как и снаружи, идёт бесконечный ремонт, и всё пространство загромождено какой-то арматурой и стройматериалом.

Фреска над входом в церковь Иоанна Златоуста в 1911 и 2011 гг.:

Смотреть в высоком разрешении

Вот такая печальная картина пока получается...

Храм Иоанна Златоуста был расписан в 1730-х годах, артелью ярославских мастеров под руководством знаменитого в то время знаменщика (мастера-иконописца особо высокой квалификации) Алексея Иванова Соплякова.

Фреска на колонке в церкви Иоанна Златоуста в 1911 и 2011 гг.:

Смотреть в высоком разрешении

До сих пор не известно доподлинно, снимал ли Прокудин-Горский в Твери величественный Преображенский собор 17 века, который быд взорван в 1935-м. Зато он дважды запечатлел его врата.

Теперь чтобы сделать фотосравнения по ним, не нужно ехать в Тверь. В сентябре 2008 г. я случайно обнаружил их в подвале Архитектурного музея им. Щусева в Москве:

Бывшая гостиница Пожарских в Торжке (1910 и 2010 гг.):

Оригинальное разрешение

С этой гостиницей долгое время (ошибочно) связывалось посещение Торжка А. С, Пушкиным. Поэтому Прокудин-Горский и запечатлел её. Тогда это заведение было гордостью города - с "электрическим театром" (кино) и модными "бутиками".

Историческое здание отреставрировали в начале 2000-х, сразу после чего оно сгорело при загадочных обстоятельствах. Руины простояли в таком виде до 2012 г., однако теперь объект восстановлен (точнее, воссоздан его внешний вид).

Пожарная команда в г. Вытегре в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

Из этого старинного здания в центре Вытегры пожарная часть МЧС выехала всего около года назад. К сожалению, утрачено здание Гостиного двора (слева).

Многие фотосравнения показывают, как сильно наши города заросли за последние 100 лет.

Вид с паровой мельницы на ансамбль храмов в слободе Коровники Ярославля в 1911 и 2011 гг:

Елинственным ориентиром для сопоставления эти видов служит верхушка колокольни, затерявшаяся среди крон.

Не всякий полезет на бывшую паровую мельницу, но вид на Коровники почти также испорчен теперь и из центра города.

Высокое разрешение

Вид с крепостного вала на г. Торжок. Видны церкви Св. Георгия и Успения Пресвятой Богородицы (1910 и 2010):

Оригинальное разрешение

Это типичнейшая для Торжка картина изменений за последние 100 лет. Половина храмов обезглавлены, историческая фоновая застройка деградировала и наполовину уже погибла, всё жутко заросло лесом деревьями, как и во всех исторических городах России, Начинать восстановление городов надо с решительной вырубки этих зарослей, хотя многие, наверняка, будут против.

Общий вид гор. Белозерска с крепостного вала в 1909 и 2011 гг.:

Оригинал

Всё жутко заросло, но церковь Спаса Всемилостливого уцелела, равно как и дом в центре снимка.

Город Вытгра. Подъемный мост на реке Вытегре в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

Старинный подъемный мост сломали в начали 1960-х, тогда же, после строительства Волго-Балта, отпала нужда в старом канале и его пересыпали дамбой (как раз на месте моста). Поэтому там всё так заросло.

Вообще, центр Вытегры, кажется, зарос весь полностью, превратившись в один большой парк.

Собор Воскресения в Вытегре в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

От собора остался только обезглавленный основной объем здания, превращенный в Дом культуры. Он совсем теперь не виден за деревьями.

Город Старица Тверской области. Вид с Городища, от Борисоглебского собора в сторону торговой площади в 1910 и 2008 гг:

Высокое разрешение

Это сравнение наиболее ярко показывает характер изменений в Старице за прошедшие 100 лет. Огромной железобетонный мост 1963 г. рассёк исторический центр города, на месте его сердца - торговой площади - теперь шумит густой лес, а храм Св. Николая Чудотворца стоит обезглавленным.

Пятницкая церковь в городе Старица Тверской области в 1910 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

В прошлый раз я даже не пытался снять её с правильного ракурса, так как она была совершенно не видна за густой летней листвой. Сквозь весеннюю зелень ещё можно разглядеть колокольню.

"Вид на Волгу с городища у Старицы" в 1910 и 2008 гг.:

Высокое разрешение

Здесь видны какие-то интересные экологические изменения: вместо песочка пойменные луга.

Исток Волги за 100 лет также сильно зарос.

Исток Волги в мае 1910 и 2010 гг.:

Высокое разрешение

Общий вид на город с низкого берега реки Клязьмы в 1911 и 2009 гг.:

Посмотрите в оригинальном разрешении!

Точка съемки сейчас весьма труднодоступна, так как находится фактически за пределами города. Сюда заглядывают только рыбаки. Протока на переднем плане старого снимка давно засыпана и заросла лесом, так что пришлось снимать с нынешнего берега Клязьмы, ближе к холму. Главное изменение - огромный железобетонный мост-эстакада, воздвигнутый в 1958 г.

Дмитриевский собор во Владимире в 1911 и 2009 гг.:

Оригинальное разрешение

Этот собор является вторым домонгольским памятником Владимира, построен в 1194-1197 г. Всеволодом Большое Гнездо на Княжеском дворе. Это один из главных шедевров Владимирско-Суздальской школы, отличительной чертой которой является орнаментальная белокаменная резьба.

Нынешний стройный облик собора сформировался в результате грубейшей ошибки первых реставраторов (1830-е гг.), уничтоживших домонгольскую галерею вокруг храма (её ошибочно посчитали "новоделом").

Ради интереса я решил посчитать, что здесь изменилось за 100 лет:

1) купол и крест храма позолотили;

2) кровлю сделали строго позакомарной;

3) со стен храма сняли побелку;

4) на храм поставили водосточные трубы;

5) на фасаде храма появились жестяные карнизы;

6) исчезли кованные фонари у портала храма;

7) изменились двери храма;

8) исчез забор вокруг храма;

9) площадку у здания бывших Присутственных мест заасфальтировали;

10) здание бывших Присутственных покрасили в желто-белый цвет, характерный для классицистической рхитектуры;

11) полностью поменялось кованное крыльцо у здания бывших Присутственных мест.

Вид города Твери с Волгой в 1910 и 2010 гг.:

Оригинальное разрешение

Это вид на левый берег Волги с церковью Воскресения (Трех Исповедников), которая счастливо сохранилась.

Относительно мало изменился за 100 лет вид Соборного холма в Смоленске.

Смоленск. Успенский собор с востока на снимке Прокудина-Горского 1912 и в 2012 г.:

Высокое разрешение

Торжок. Воскресенский женский монастырь с правого берега реки Тверцы в 1910 и 2010 гг.:

Оригинальное разрешение

Это одно из наиболее известных мест в Торжке. В 2000-е на набережной построили несколько стилизованных под старину особняков с гостиницей и рестораном. Не знаю как сейчас, но ещё совсем недавно это было единственное "культурное" место для туристов в городе. Правда, готовили в ресторане ооочень долго.

От довоенного Ржева теперь остался, кажется, только ландшафт местности с крутыми изгибами Волги.

Ржев. Часть Князь-Федоровской и Князь-Дмитриевской сторон 1910-2013:

Высокое разрешение

Вид кремля в г. Ростов Великий от озера Неро в 1911 и 2009 гг.:

Кремль Ростова в 1911 и в 2009 гг. :

Посмотрите в оригинальном разрешении!

В августе 1953 г. Ростов был разрушен небывалым по силе смерчем. Восстановительно-реставрационные работы проводились в 1953-1956 гг. Реставраторы решили придать главам башен кубоватую форму, как на гравюрах конца 17 века.

Ныне эта улица носит имя местного художника Петровичева, до недавнего времени называлась в честь Сакко и Ванцетти.

Название улицы до 1917 г. мне установить так и не удалось.

Хорошая сохранность многих фресок внутри Ростовского кремля позволяет на основе фотосравнений сделать интересные наблюдения.

Внутри церкви Спаса на Cенях в 1911 и в 2009 гг.:

Фрагмент того же снимка, который точность цветопередачи у Прокудина-Горского, хотя это не идеальный пример, т .к. фрески наверняка подновлялись за 100 лет (да и выдержку он делал гораздо больше):

Тщательное сравнение снимков Прокудина-Горского с современными обнаруживает утраты даже там, где ситуация кажется относительно благополучной. Например, в Суздале все уцелевшие старинные храмы давно взяты под тщательную охрану и постоянно реставрируются.

Однако посмотрите как деградировали за 100 лет изразцы на наружной стене собора в Преподобенском монастыре в 1912 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

Бородинские места, имеющие статус музея-заповедника, не производят удручающего впечатления при сравнении со снимками Прокудина-Горского. Кажется, что почти все памятники и храмы остались на своих местах и вполне ухожены.

Вот так, например, выглядела церковь Смоленской Божьей Матери в Бородино в 1911 и 2010 гг.:

Надо помнить при этом, что на современном снимке мы видим храм, отстроенный фактически заново в 1962 г. после разрушений военных времен:

Точно также многие другие части Бородинского мемораила прошли через годы разорения, гибели и затем постепенно восстанавливались, воссоздавались в виде реплик по старым чертежам и фотографиям.

В качестве примера такой реплики можно назвать сторожку в Спасо-Бородинском монастыре, где жила основательница монастыря Тучкова, на фото 1911 и 2010 г.:

После смерти Тучковой в ее доме, по благословению митрополита Филарета, все осталось так, как при ее жизни, и он стал фактически домом-музеем.

Во время Великой Отечественной войны сторожка сгорела. В 1984 г. началось ее восстановление. Теперь в воссозданном здании вновь открыт музей. Мне неизвестно, на основании каких источников определался цвет воссоздаваемого памятника, но вяглядит в целом весьма похоже.

Императорский путевой дворец в с. Бородино. Так он выглядел в сентябре 1911 и 5 августа 2012 гг.:

Высокое разрешение

Дворец был утрачен во время или вскоре после войны (точный год не известен) и его начали воссоздавать к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.

Интересно разглядывать это сравнение и находить различия. Авторы проекта явно не стремились к точному воспроизведению, да и материал теперь не тот (бетон вместо дерева).

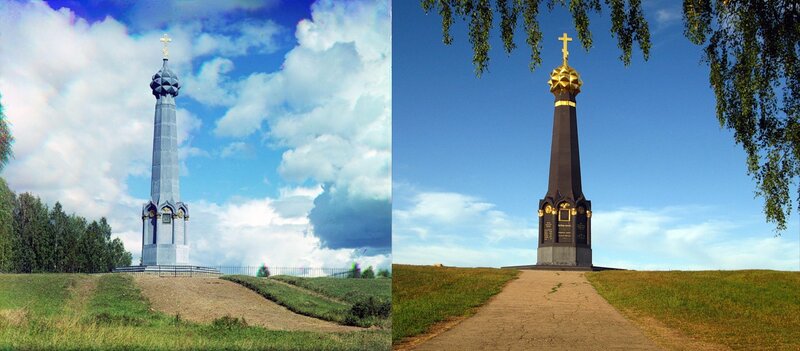

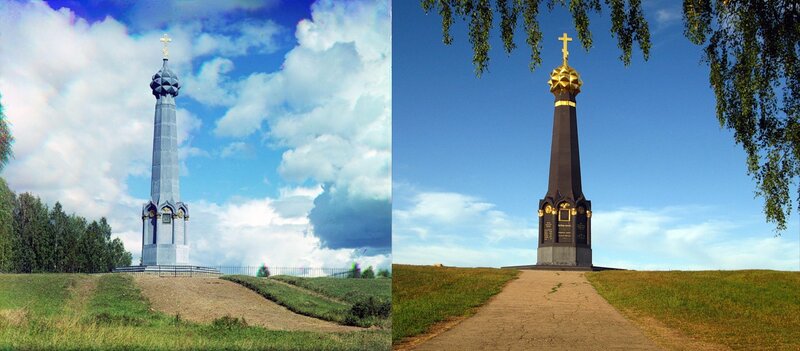

Памятник на редуте Раевского в 1911 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

Первоначально памятник архитектора Адамини был монолитным сооружением, облицованным снаружи каменными плитами. Он был уничтожен в начале 1930-х гг. Новый памятник - мелаллоконструкция, полая внутри.

Этот же вид на моём сравнении 2010 г.:

Высокое разрешение

Вид на деревню Ясная Поляна из поместья Льва Толстого в 1908 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

В альбоме у Прокудина-Горского снимок был ошибочно подписан как "В Малороссии" и он до сих пор гуляет по Интернету под этим названием. Хотя ничего общего с малороссийским пейзажем тех времен на фото нет, разве что соломенные крыши.

Кстати, ели на первом снимке были посажены руками самого Толстого. К сожалению, ракурс немного отличается по вертикали, так как Прокудин-Горский снимал с пригорка, который теперь зарос деревьями.

Помимо городов, Прокудин-Горский вообще много снимал деревню. Благодаря этому мы можем попытаться оценить изменения в облике русского села за последние 100 лет.

Вид д. Новинки на озеере Стерж близ истока Волги в 1910 и 2010 гг.:

Оригинальный размер

Эта деревня находится в одном из самых красивых и экологически чистых мест России, но историей этой, как десяткам тысяч других деревень, были предначертано вымирание. Сейчас здесь осталось совсем мало постоянных жителей, однако летом население существенно увеличивается за счёт дачников. Разрушенный в войну храм Стержского погоста стоит без надежд на восстановление.

Знаменитый Кирилло=Белозерский монастырь в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

Общий вид Горицкого монастыря в 1909 и 2011 гг.:

Посмотреть в высоком разрешении

Уровень воды сильно поднялся после создания Шекснинского водохранилища. Я снимал с самого краешка пристани, а Прокудин-Горский - с другого берега Шексны, которая тогда была здесь в несколько раз уже.

Горицкий Воскресенский монастырь - женский православный монастырь в селе Горицы Вологодской области, на берегу реки Шексны, в 7 км от Кирилло-Белозерского монастыря. Является памятником архитектуры федерального значения и сейчас постепенно восстанавивается после десятилетий разрухи и запустения.

Пожалуй, это одно из самых красивых мест на всём Русском Севере.

А Нилова пустынь на озере Селигер уже почти полностью восстановлена.

Нилова пустынь в мае 1910 г. и ровно 100 лет спустя:

Высокое разрешение

А церковь Иоанна Богослова на Ишне (окраина Ростова) в 2009 г. всё также прекрасна, как и в 1911 г.:

Оригинал

Некоторые снимки Прокудина-Горского складываются в панорамы и фотосравнения по ним также можно делать в виде панорамы.

Повторение панорамы Витебска 1912 года в июле 2012 г.:

Смотреть в высоком разрешении

Сравнения снимков по отдельности:

"Витебск. Юго-восточная часть города":

Смотреть в высоком разрешении

Ещё недавно это сравнение выглядело бы совершенно иначе. Красивая Воскресенская церковь в сител виленского барокко (окончена в 1772 г.), была снесена в 1936 и восстановлена в 2001-2009 гг.

Витебск. Вид на Успенский собор через Двину в 1912 и 2012 гг:

Смотреть в высоком разрешении

Здесь редко достигаемое точное совпадение ракурса.

Это сравнение интересно тем, что на протяжение последних нескольких лет вид здесь постоянно менялся, за счёт работ по восстановлению храма (взорванного в 1936 г.) и обустройству набережной. Нынешний вид набережная приняла всего несколько месяцев назад, уже после завершения нового Успенского собора. Тогда появился бетонный мостик у самого устья Витьбы, а саму эту речку запрудили, подняв в ней уровень примерно на метр.

Наконец, самое раннее (из известных) цветное фото Москвы, на котором запечатлён Новоспасский монастырь в 1911 или 1912 году:

Фотосравнение с тем же видом в 2008 г.:

Этот снимок был сделан С. М. Прокудиным-Горским и опубликован в книге Васенко П. Г. «Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича». Спб., 1913, вклейка между с. 20 и 21).

В коллекции Библиотеки Конгресса этого снимка нет, даже в виде контрольного отпечатка. Негатив, очевидно, остался в своё время в СССР вместе значительной частью прокудинского фотоархива.

Этот снимок был сделан в рамках проекта, посвященного 300-летию дома Романовых, т. к. данный монастырь являлся родовой усыпальницей бояр Романовых. Проект осуществлялся в 1911-1912 гг.

Делал ли Прокудин-Горский другие видовые снимки Москвы - до сих пор не известно.

Оригинал взят у oldcolor в Наиболее интересные фотосравнения с Прокудиным-Горским. Новый обзор

Год назад я сделал обзор из числа своих фотосравнений с Прокудиным-Горским те, которые мне показались наиболее интересными, отражающими характер перемен, произошедших в стране за последние 100 лет.

Теперь я решил подготовить новую версию поста с учётом более поздних материалов.

Значительная часть фотосравнений показывает плачевно состояние, в которое пришли многие храмы и другие памятники архитектуры за прошедшие 100 лет. Особенно много таких примеров я нашёл в Белозерске и его окрестностях.

У Прокудина-Горского снимок назывался "Церковь Пресвятой Богородицы", но в действительности здесь видны два храма, так как слева от каменной церкви запечатлена деревянная Ильи Пророка.

Так это выглядело в 1909 и 2011 гг.:

Оригинальный размер

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы находится в руинированном состоянии и может скоро просто рухнуть, а храм Ильи Пророка в 2010 г. реставраторы разобрали до основания и до сих пор собирают заново, уже из новых бревён.

Церковь Рождества Христова бывшего посада Крохино, оказавшаяся в 1961 г. в зоне затопления при строительстве Волго-Балта.

Такой она была на снимке Прокудина-Горского в 1909 г. и такой она предстаёт сегодня:

Высокое разрешение

Последние 15-20 лет происходило постепенно обрушение здания, стены которого поттачивали волны от идущих судов. Три года назад небольшая группа энтузиастов из разных российских городов начала спасательные (консервационные) работы, чтобы предотвратить окончательную гибель памятника архитектуры 19 века.

Церкви Спасителя и Покрова Пресвятой Богородицы Вытегорского погоста в 1909 г. и то же место в 2013 г.:

Высокое разрешение

Величественная деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Вытегорском погосте (Анхимово) была построена в 1708 году.

Этот многоглавый храм - непосредственный предшественник знаменитого Преображенского храма Кижского погоста (1714 год). Сходство этих двух храмов породило предположение об их строительстве одними и теми же мастерами.

Первоначально Покровская церковь имела 25 глав, 4 из них, по-видимому, были утрачены в ходе ремонта 1793 года.

В 1780 г. рядом с летней Покровской церковью была построена зимняя каменная церковь Спаса Нерукотворного (с отдельно стоящей колокольней) - самый древний из сохранившихся каменных храмов на территории бывшего Вытегорского уезда.

Завершала ансамбль небольшая церковь Всех Святых, которая была построена как усыпальница купца I гильдии А. Ф. Лопарёва и освящена 26 июля (8 августа) 1905 г.

Покровский храм сгорел ровно 50 лет назад - в 1963 г. Как мне рассказал местный житель, очевидец пожара, "бухарики керосинили в церкви". От пожара сгорела стоявшая рядом Спасская церковь, которая с тех пор и стоит в руинах. На снимке Прокудина-Горского её трапезная едва выглядывает из-за огромного объема Покровского храма.

Теперь о том, что составляет, пожалуй, главную гордость Белозерска и вызывает настоящий восторг даже у искушенных европейских туристов. Речь идёт об иконостасе городского Спасо-Преображенского собора (ныне музей), датированный 1801 годом. По своей ярчайшей барочной архитектуре этот иконостас не имеет аналогов на Русском Севере, да и в Европе такое не часто увидишь.

К счастью, иконостас сохранился, хотя и c большими потерями:

Оригинальный размер снимков

Чтобы получить абсолютно точный ракурс, надо было попросить сотрудников музея открыть обе створки дверей и снимать из соседнего помещения, но я не сообразил сделать это.

Как удалось выяснить, деревянные фигуры из нижнего ряда были удалены из нижнего ряда ещё в 1915 г., по требованию настоятеля (мол, слишком много скульптуры в православном храме, не хорошо). Их передали в Череповецкий музей.

При той же реставрации 1915 г. была закрашена белой краской великолепная глубокая синева фриза, которая меня больше всего восхищает в прокудинском снимке, и в оригинале. Её восстановили каким-то образом в ходе реставрации советских времён.

В настоящее время понемногу ведутся работы по реставрации иконостаса.

Кафедральный собор Петрозаводска в 1916 г. и его место в 2012 гг.:

Высокое разрешение

Кафедральный собор во имя Сошествия Святого Духа находился на Соборной площади (сейчас площадь Кирова). Был построен в 1860-1872 гг. по проекту архитектора Константина Андреевича Тона и был похож на другие построенные по его проекту храмы (например, ХХС в Москве). Имел высоту около 56,5 м., диаметр купола около 12,8 м. закрыли в 1930 г., а в 1936 он был полностью снесён.

В 1946 г. были попытки постановки на месте кафедрального собора Дома правительства Карело-Финской ССР, но в итоге в 50-е там соорудили Музыкально-драматический театр в неоклассическом стиле.

Карелия. Водопад Пор-Порог на реке Суна в 1916 и 2012 г.:

Высокое разрешение

Пор-Порог, находящийся примерно в 30 километрах от Кивача, - это мёртвый водопад. Мёртвым он стал после того, как в 1930-е всю воду реки Суны заперли плотиной выше по течению в Гирвасе и перебросили по искусственному каналу в озеро Сандал. А прежде Пор-Порог гремел в прямом и переносном смысле, посмотреть на великолепный каскад среди скал приезжали первые туристы Российской империи.

Карелия. Водопад Кивач в 1916 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

Здесь наглядно видно, что от былого Кивача осталась лишь только треть. К сожалению, тот былой, величественный Кивач остался лишь в воспоминиях и на старых снимках: в 1930-е гг. воды реки Суны были заперты плотиной в Гирвасе и переброшены на Сунский каскад ГЭС. В результате водопады Гирвас и Пор-Порог перестали существовать вовсе, а Кивач сохранил лишь небольшую часть своей прежней силы.

Кстати, беседка была построена в связи с визитом сюда в 1857 г. императора Александра II.

Вид с пристани Токарского в Кондопоге в 1916 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

На снимке 1916 г. видны сразу две железнодорожных линии. По узкоколейной возили на пристань тивдийский мрамор для отправки в Санкт-Петербург, а по широкой колее доставляли грузы для строительтва Мурманской железной дороги. Старая пристань давно заброшена.

Этот снимок 1909 г. Прокудин-Горский назвал просто "Вид на Старую Ладогу", однако на нём запечатлена Воротная башея Староладожской крепости на фоне реки Ладожки, давшей некогда название городу:

Оригинал

Мой снимок датирован 2008 годом, именно с него начался весь наш фотопроект "По следам Прокудина-Горского".

Для России это почти уникальный случай, когда памятник представлен в виде развалин на снимке Прокудина-Горского, а не наоборот.

Отстроенная в 16 веке (на основе каменных стен 14 века) Староладожская крепость пришла к началу 20 века в полностью руинированное состояние. Ввиду исключительной исторической важности объекта советские реставраторы в 1960-е гг. восстановили Воротную и Климентовскую башни и прясло стены между ними.

Успенский собор Ярославля, старый и новый (1910 и 2011):

Посмотреть в оригинальном размере

Новое здание Успенского собора (вместо снесённого в 30-е) было сооружено к 1000-летию города на деньги одного московского бизнесмена, который и "заказывал музыку". Говорят, что из-за этой постройки ЮНЕСКО чуть не лишило исторический центр Ярославля статуса объекта Всемирного наследия. Но многим горожанам она нравится. А вот строительство гигантской колокольни защитникам исторического облика города всё же пока удалось предотвратить.

Местные говорят, что новый собор в два раза прежнего. Я чисто условно постарался передать его масштаб.

Ярославль знаменит своей фресковой живописью 17 века. Поэтому вслед за Прокудиным-Горским мы заглянем внутрь храма Иоанна Златоуста в Коровниках и посмотрим, что стало с его замечательными фресками за прошедшие ровно 100 лет. Внутри, как и снаружи, идёт бесконечный ремонт, и всё пространство загромождено какой-то арматурой и стройматериалом.

Фреска над входом в церковь Иоанна Златоуста в 1911 и 2011 гг.:

Смотреть в высоком разрешении

Вот такая печальная картина пока получается...

Храм Иоанна Златоуста был расписан в 1730-х годах, артелью ярославских мастеров под руководством знаменитого в то время знаменщика (мастера-иконописца особо высокой квалификации) Алексея Иванова Соплякова.

Фреска на колонке в церкви Иоанна Златоуста в 1911 и 2011 гг.:

Смотреть в высоком разрешении

До сих пор не известно доподлинно, снимал ли Прокудин-Горский в Твери величественный Преображенский собор 17 века, который быд взорван в 1935-м. Зато он дважды запечатлел его врата.

Теперь чтобы сделать фотосравнения по ним, не нужно ехать в Тверь. В сентябре 2008 г. я случайно обнаружил их в подвале Архитектурного музея им. Щусева в Москве:

Бывшая гостиница Пожарских в Торжке (1910 и 2010 гг.):

Оригинальное разрешение

С этой гостиницей долгое время (ошибочно) связывалось посещение Торжка А. С, Пушкиным. Поэтому Прокудин-Горский и запечатлел её. Тогда это заведение было гордостью города - с "электрическим театром" (кино) и модными "бутиками".

Историческое здание отреставрировали в начале 2000-х, сразу после чего оно сгорело при загадочных обстоятельствах. Руины простояли в таком виде до 2012 г., однако теперь объект восстановлен (точнее, воссоздан его внешний вид).

Пожарная команда в г. Вытегре в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

Из этого старинного здания в центре Вытегры пожарная часть МЧС выехала всего около года назад. К сожалению, утрачено здание Гостиного двора (слева).

Многие фотосравнения показывают, как сильно наши города заросли за последние 100 лет.

Вид с паровой мельницы на ансамбль храмов в слободе Коровники Ярославля в 1911 и 2011 гг:

Елинственным ориентиром для сопоставления эти видов служит верхушка колокольни, затерявшаяся среди крон.

Не всякий полезет на бывшую паровую мельницу, но вид на Коровники почти также испорчен теперь и из центра города.

Высокое разрешение

Вид с крепостного вала на г. Торжок. Видны церкви Св. Георгия и Успения Пресвятой Богородицы (1910 и 2010):

Оригинальное разрешение

Это типичнейшая для Торжка картина изменений за последние 100 лет. Половина храмов обезглавлены, историческая фоновая застройка деградировала и наполовину уже погибла, всё жутко заросло лесом деревьями, как и во всех исторических городах России, Начинать восстановление городов надо с решительной вырубки этих зарослей, хотя многие, наверняка, будут против.

Общий вид гор. Белозерска с крепостного вала в 1909 и 2011 гг.:

Оригинал

Всё жутко заросло, но церковь Спаса Всемилостливого уцелела, равно как и дом в центре снимка.

Город Вытгра. Подъемный мост на реке Вытегре в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

Старинный подъемный мост сломали в начали 1960-х, тогда же, после строительства Волго-Балта, отпала нужда в старом канале и его пересыпали дамбой (как раз на месте моста). Поэтому там всё так заросло.

Вообще, центр Вытегры, кажется, зарос весь полностью, превратившись в один большой парк.

Собор Воскресения в Вытегре в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

От собора остался только обезглавленный основной объем здания, превращенный в Дом культуры. Он совсем теперь не виден за деревьями.

Город Старица Тверской области. Вид с Городища, от Борисоглебского собора в сторону торговой площади в 1910 и 2008 гг:

Высокое разрешение

Это сравнение наиболее ярко показывает характер изменений в Старице за прошедшие 100 лет. Огромной железобетонный мост 1963 г. рассёк исторический центр города, на месте его сердца - торговой площади - теперь шумит густой лес, а храм Св. Николая Чудотворца стоит обезглавленным.

Пятницкая церковь в городе Старица Тверской области в 1910 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

В прошлый раз я даже не пытался снять её с правильного ракурса, так как она была совершенно не видна за густой летней листвой. Сквозь весеннюю зелень ещё можно разглядеть колокольню.

"Вид на Волгу с городища у Старицы" в 1910 и 2008 гг.:

Высокое разрешение

Здесь видны какие-то интересные экологические изменения: вместо песочка пойменные луга.

Исток Волги за 100 лет также сильно зарос.

Исток Волги в мае 1910 и 2010 гг.:

Высокое разрешение

Общий вид на город с низкого берега реки Клязьмы в 1911 и 2009 гг.:

Посмотрите в оригинальном разрешении!

Точка съемки сейчас весьма труднодоступна, так как находится фактически за пределами города. Сюда заглядывают только рыбаки. Протока на переднем плане старого снимка давно засыпана и заросла лесом, так что пришлось снимать с нынешнего берега Клязьмы, ближе к холму. Главное изменение - огромный железобетонный мост-эстакада, воздвигнутый в 1958 г.

Дмитриевский собор во Владимире в 1911 и 2009 гг.:

Оригинальное разрешение

Этот собор является вторым домонгольским памятником Владимира, построен в 1194-1197 г. Всеволодом Большое Гнездо на Княжеском дворе. Это один из главных шедевров Владимирско-Суздальской школы, отличительной чертой которой является орнаментальная белокаменная резьба.

Нынешний стройный облик собора сформировался в результате грубейшей ошибки первых реставраторов (1830-е гг.), уничтоживших домонгольскую галерею вокруг храма (её ошибочно посчитали "новоделом").

Ради интереса я решил посчитать, что здесь изменилось за 100 лет:

1) купол и крест храма позолотили;

2) кровлю сделали строго позакомарной;

3) со стен храма сняли побелку;

4) на храм поставили водосточные трубы;

5) на фасаде храма появились жестяные карнизы;

6) исчезли кованные фонари у портала храма;

7) изменились двери храма;

8) исчез забор вокруг храма;

9) площадку у здания бывших Присутственных мест заасфальтировали;

10) здание бывших Присутственных покрасили в желто-белый цвет, характерный для классицистической рхитектуры;

11) полностью поменялось кованное крыльцо у здания бывших Присутственных мест.

Вид города Твери с Волгой в 1910 и 2010 гг.:

Оригинальное разрешение

Это вид на левый берег Волги с церковью Воскресения (Трех Исповедников), которая счастливо сохранилась.

Относительно мало изменился за 100 лет вид Соборного холма в Смоленске.

Смоленск. Успенский собор с востока на снимке Прокудина-Горского 1912 и в 2012 г.:

Высокое разрешение

Торжок. Воскресенский женский монастырь с правого берега реки Тверцы в 1910 и 2010 гг.:

Оригинальное разрешение

Это одно из наиболее известных мест в Торжке. В 2000-е на набережной построили несколько стилизованных под старину особняков с гостиницей и рестораном. Не знаю как сейчас, но ещё совсем недавно это было единственное "культурное" место для туристов в городе. Правда, готовили в ресторане ооочень долго.

От довоенного Ржева теперь остался, кажется, только ландшафт местности с крутыми изгибами Волги.

Ржев. Часть Князь-Федоровской и Князь-Дмитриевской сторон 1910-2013:

Высокое разрешение

Вид кремля в г. Ростов Великий от озера Неро в 1911 и 2009 гг.:

Кремль Ростова в 1911 и в 2009 гг. :

Посмотрите в оригинальном разрешении!

В августе 1953 г. Ростов был разрушен небывалым по силе смерчем. Восстановительно-реставрационные работы проводились в 1953-1956 гг. Реставраторы решили придать главам башен кубоватую форму, как на гравюрах конца 17 века.

Ныне эта улица носит имя местного художника Петровичева, до недавнего времени называлась в честь Сакко и Ванцетти.

Название улицы до 1917 г. мне установить так и не удалось.

Хорошая сохранность многих фресок внутри Ростовского кремля позволяет на основе фотосравнений сделать интересные наблюдения.

Внутри церкви Спаса на Cенях в 1911 и в 2009 гг.:

Фрагмент того же снимка, который точность цветопередачи у Прокудина-Горского, хотя это не идеальный пример, т .к. фрески наверняка подновлялись за 100 лет (да и выдержку он делал гораздо больше):

Тщательное сравнение снимков Прокудина-Горского с современными обнаруживает утраты даже там, где ситуация кажется относительно благополучной. Например, в Суздале все уцелевшие старинные храмы давно взяты под тщательную охрану и постоянно реставрируются.

Однако посмотрите как деградировали за 100 лет изразцы на наружной стене собора в Преподобенском монастыре в 1912 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

Бородинские места, имеющие статус музея-заповедника, не производят удручающего впечатления при сравнении со снимками Прокудина-Горского. Кажется, что почти все памятники и храмы остались на своих местах и вполне ухожены.

Вот так, например, выглядела церковь Смоленской Божьей Матери в Бородино в 1911 и 2010 гг.:

Надо помнить при этом, что на современном снимке мы видим храм, отстроенный фактически заново в 1962 г. после разрушений военных времен:

Точно также многие другие части Бородинского мемораила прошли через годы разорения, гибели и затем постепенно восстанавливались, воссоздавались в виде реплик по старым чертежам и фотографиям.

В качестве примера такой реплики можно назвать сторожку в Спасо-Бородинском монастыре, где жила основательница монастыря Тучкова, на фото 1911 и 2010 г.:

После смерти Тучковой в ее доме, по благословению митрополита Филарета, все осталось так, как при ее жизни, и он стал фактически домом-музеем.

Во время Великой Отечественной войны сторожка сгорела. В 1984 г. началось ее восстановление. Теперь в воссозданном здании вновь открыт музей. Мне неизвестно, на основании каких источников определался цвет воссоздаваемого памятника, но вяглядит в целом весьма похоже.

Императорский путевой дворец в с. Бородино. Так он выглядел в сентябре 1911 и 5 августа 2012 гг.:

Высокое разрешение

Дворец был утрачен во время или вскоре после войны (точный год не известен) и его начали воссоздавать к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.

Интересно разглядывать это сравнение и находить различия. Авторы проекта явно не стремились к точному воспроизведению, да и материал теперь не тот (бетон вместо дерева).

Памятник на редуте Раевского в 1911 и 2012 гг.:

Высокое разрешение

Первоначально памятник архитектора Адамини был монолитным сооружением, облицованным снаружи каменными плитами. Он был уничтожен в начале 1930-х гг. Новый памятник - мелаллоконструкция, полая внутри.

Этот же вид на моём сравнении 2010 г.:

Высокое разрешение

Вид на деревню Ясная Поляна из поместья Льва Толстого в 1908 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

В альбоме у Прокудина-Горского снимок был ошибочно подписан как "В Малороссии" и он до сих пор гуляет по Интернету под этим названием. Хотя ничего общего с малороссийским пейзажем тех времен на фото нет, разве что соломенные крыши.

Кстати, ели на первом снимке были посажены руками самого Толстого. К сожалению, ракурс немного отличается по вертикали, так как Прокудин-Горский снимал с пригорка, который теперь зарос деревьями.

Помимо городов, Прокудин-Горский вообще много снимал деревню. Благодаря этому мы можем попытаться оценить изменения в облике русского села за последние 100 лет.

Вид д. Новинки на озеере Стерж близ истока Волги в 1910 и 2010 гг.:

Оригинальный размер

Эта деревня находится в одном из самых красивых и экологически чистых мест России, но историей этой, как десяткам тысяч других деревень, были предначертано вымирание. Сейчас здесь осталось совсем мало постоянных жителей, однако летом население существенно увеличивается за счёт дачников. Разрушенный в войну храм Стержского погоста стоит без надежд на восстановление.

Знаменитый Кирилло=Белозерский монастырь в 1909 и 2013 гг.:

Высокое разрешение

Общий вид Горицкого монастыря в 1909 и 2011 гг.:

Посмотреть в высоком разрешении

Уровень воды сильно поднялся после создания Шекснинского водохранилища. Я снимал с самого краешка пристани, а Прокудин-Горский - с другого берега Шексны, которая тогда была здесь в несколько раз уже.

Горицкий Воскресенский монастырь - женский православный монастырь в селе Горицы Вологодской области, на берегу реки Шексны, в 7 км от Кирилло-Белозерского монастыря. Является памятником архитектуры федерального значения и сейчас постепенно восстанавивается после десятилетий разрухи и запустения.

Пожалуй, это одно из самых красивых мест на всём Русском Севере.

А Нилова пустынь на озере Селигер уже почти полностью восстановлена.

Нилова пустынь в мае 1910 г. и ровно 100 лет спустя:

Высокое разрешение

А церковь Иоанна Богослова на Ишне (окраина Ростова) в 2009 г. всё также прекрасна, как и в 1911 г.:

Оригинал

Некоторые снимки Прокудина-Горского складываются в панорамы и фотосравнения по ним также можно делать в виде панорамы.

Повторение панорамы Витебска 1912 года в июле 2012 г.:

Смотреть в высоком разрешении

Сравнения снимков по отдельности:

"Витебск. Юго-восточная часть города":

Смотреть в высоком разрешении

Ещё недавно это сравнение выглядело бы совершенно иначе. Красивая Воскресенская церковь в сител виленского барокко (окончена в 1772 г.), была снесена в 1936 и восстановлена в 2001-2009 гг.

Витебск. Вид на Успенский собор через Двину в 1912 и 2012 гг:

Смотреть в высоком разрешении

Здесь редко достигаемое точное совпадение ракурса.

Это сравнение интересно тем, что на протяжение последних нескольких лет вид здесь постоянно менялся, за счёт работ по восстановлению храма (взорванного в 1936 г.) и обустройству набережной. Нынешний вид набережная приняла всего несколько месяцев назад, уже после завершения нового Успенского собора. Тогда появился бетонный мостик у самого устья Витьбы, а саму эту речку запрудили, подняв в ней уровень примерно на метр.

Наконец, самое раннее (из известных) цветное фото Москвы, на котором запечатлён Новоспасский монастырь в 1911 или 1912 году:

Фотосравнение с тем же видом в 2008 г.:

Этот снимок был сделан С. М. Прокудиным-Горским и опубликован в книге Васенко П. Г. «Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича». Спб., 1913, вклейка между с. 20 и 21).

В коллекции Библиотеки Конгресса этого снимка нет, даже в виде контрольного отпечатка. Негатив, очевидно, остался в своё время в СССР вместе значительной частью прокудинского фотоархива.

Этот снимок был сделан в рамках проекта, посвященного 300-летию дома Романовых, т. к. данный монастырь являлся родовой усыпальницей бояр Романовых. Проект осуществлялся в 1911-1912 гг.

Делал ли Прокудин-Горский другие видовые снимки Москвы - до сих пор не известно.