Выставка работ Петра Кончаловского в Третьяковке

«Я никогда не сажусь на объезженного коня. После каждой конченной вещи следующая является для меня опять необъезженным конем». П. Кончаловский

Эта московская осень богата на выставки. На некоторые уже успела сходить, на некоторые - еще нет. Написать же пока не удосужилась ни про одну. Но думаю, стоит поторопиться, ведь две из них продляться еще чуть больше недели. А выставки стоящие, так что и вы, кто еще не посетил их и находится в Москве, поторопитесь…

Мост на Наре. Ветер. 1917

Для меня главная выставка этой осени - «Петр Кончаловский. К эволюции русского авангарда» (продлится до 14 ноября) в Третьяковской галерее. Как только я заметила анонс этой выставки (еще за несколько месяцев до ее открытия) на сайте Третьяковки, только и думала о ней…

Дом в Белкине. 1907

Могу с уверенностью сказать, что Петр Кончаловский - один из моих любимейших русских художников. Интересно, что имена многих художников пришли в мою жизнь через литературу или через репродукции. Но с Кончаловским всё было совсем иначе. С ним я впервые познакомилась на выставке «Бубнового валета» в галерее на Неглинной. И дальше я открывала всё новые и новые работы этого великого художника именно на выставках (опять «Бубновый валет», но уже в Третьякове, и персональная выставка П. Кончаловского в Доме Нащокина). Пожалуй, никого я так часто не видела на выставках, как П. Кончаловского…

Мост. 1920

Его работы меня всегда привлекали своим особым цветом, неповторимой манерой письма. Удивительно, но то, что больше всего привлекало меня в произведениях Кончаловского, оказалось сезанновскими чертами. Очень долгое время мне даже не приходило в голову сопоставить работы этих двух мастеров (хотя поклонницей творчества Сезанна я являюсь давно), пока в один прекрасный день репродукции картин Сезанна и Кончаловского не оказались рядом перед моими глазами. Теперь мне даже стало интересно, чьим творчеством я увлеклась сначала?..

Сан-Джиминиано. 1912

На выставке в Третьяковке нет работ Сезанна, но есть многочисленные работы П. Кончаловского и его высказывания проливающие свет на это сходство: «Метод понимания природы был мне дорог у Сезанна. Я долго следовал ему, потому что именно сезанновские методы давали возможность по-новому видеть природу, которой я всегда хочу быть верным…» и «Я в те годы инстинктивно почуял, что без каких-то новых методов нет спасения, нельзя найти дорогу к настоящему искусству. Оттого и ухватился за Сезанна как утопающий за соломинку».

Под Сиеной. 1912

Так же мне стало известно, что именно Кончаловский перевел на русский язык книгу Эмиля Бернара о Поле Сезанна.

Кассис. Корабли. 1913

Кстати именно здесь, на этой выставке, мне открылись и некоторые черты живописи Ван-Гога, присущие творчеству Петра Кончаловского.

Париж. Мальчик с яблоком (Портрет М.П. Кончаловского, сына художника, в детстве). 1908

«Произведения Ван-Гога раскрыли мне глаза на свою живопись. Я ясно почувствовал, что не топчусь больше на месте, как раньше, а иду вперед, знаю, как должен художник относиться к природе. Не копировать ее, не подражать, а настойчиво искать в ней характерное, не задумываясь даже перед изменением видимого, если этого требует мой художественный замысел, моя волевая эмоция. Ван-Гог научил меня, как он сам говорил, «делать то, что делаешь, отдаваясь природе”, и в этом была великая радость».

Ирисы. 1911

«Ван-Гог и Сезанн, мне кажется, не противоречат друг другу. Их творчество стремится по одному руслу, они близки пред лицом природы, потому что оба они - потомки и продолжение великого Моне. В самом деле, если проанализировать как следует мои пальмы 1908 года, писаные в Сен-Максиме, там, наверное, найдутся рядом с бесспорными ван-гоговскими элементами и „куски” от Сезанна, потому что так я увидал эти куски на натуре и так должен был передать их…»

Сан-Максим. Пальмы. 1908

Вообще на выставке в Третьяковке удачная смесь живописи и мыслей художника. Настолько точны, емки его высказывания об искусстве, о своем творческом пути.

Семейный портрет (сиенский). 1912

«Именно в Сиене в [1912 году] я обратил почему-то внимание на то, что живые люди садятся иной раз в итальянской комнате так, будто они позируют для фрески. Сама жизнь подсказала мне для сиенского портрета это фресковое, круговое построение. Круглоту композиции, ее пространственность особенно четко показывала здесь дверь с лестницей за спиной жены, в самой высокой точке полукружия. Сиена и дала мне ту монументальность в композиции, которая есть в этом портрете. В цветовом его решении я держался примитивных, упрощенных тонов - в фресках тоже все страшно упрощено, хотя изображение на них нередко и кажется совершенно живым. Помню, как обрадовало меня маленькое „открытие” у сиенского портрета: как-то раз около стоявшего на полу у стены холста случайно поставили стул, и оказалось, что он просто врастает в картину, сливается с ней вопреки всей упрощенности ее форм. Пробовали ставить у портрета другие вещи - все то же, врастали в холст и они. Так открылся мне „секрет” реальной живописи, противоположной по своим качествам натуралистической иллюзорности. Этот „секрет” давал какую-то новую дерзость и силу, открывал новые качества живописи, совсем далекие от импрессионизма…»

«Портрет Якулова [1910 года] я писал в каком-то победном настроении, таким крепким чувствовал себя в живописи после Испании. Совершенно искренне, в самой неприкрытой форме хотел я в этом портрете противопоставить излюбленной многими художниками миловидности, причесанности и прилизанности портрета то, что считалось, по общему мнению, безобразным, а на самом деле было чрезвычайно красивым. Показать хотелось красоту и живописную мощь этого мнимого безобразия, показать самый характер Якулова».

Портрет художника Г.Б. Якулова. 1910

«Значение фактуры в живописи было, конечно, ясно для меня и раньше. Я всегда любовался, например, фактурой Ренуара, а фактура Тициана специально изучалась даже, но самые-то задачи фактурного порядка еще не ставились на очередь, потому что были иные, более насущные задачи. Забота о фактуре может возникать у художника только тогда, когда живописная его манера созрела уже, а это произошло у меня только к 1916 году. Я особенно заботливо подготовлял холст для „Агавы”, а в живописи стремился, чтобы сама фактура передавала внешние свойства предметов: матовость бумажного листа, до упругости налитые соком листья агавы, маслянистость полированного дерева. Здесь и техника письма была у меня необычайной: писал по полусухому, прибегал к лессировкам, употребляя много лака. Но уже после „Агавы” я почти не мог отделаться от вопросов фактуры, что бы ни писал,- забота о поверхности стала одной из составных частей моей манеры…»

Агава. 1916

Фабрика на Наре. 1918

«„Скрипач” [портрет скрипача Г. Ф. Ромашкова 1918 года.] показался тогда мне как-то выпадающим из общего хода моей живописи, каким-то необыкновенным. До тех пор меня сильно притягивала именно вещность природы, телесность, а здесь противно было даже думать о мясе, костях, человеческом скелете; так хотелось, чтобы все было одухотворенным, совершенно лишенным вещности, земной плоти. Не знаю, так ли это было на самом деле, но мне кажется, что эта одухотворенность шла от музыки, от дивной ее математики и логики, которыми так силен Бах. Баховская математика захватывала и уносила меня куда-то, создавала тот подъем, при котором художнику кажется, что работаешь сам не зная как, совершенно бессознательно, а на самом деле именно в это-то время и обладаешь невероятно ясным сознанием того, что именно надо сделать. Воспринимая баховскую музыку как математику и геометрию, я и портрет хотел построить как известную геометрическую фигуру, до такой степени казалась мне ясной эта скрытая в звуках математика. Музыкальные ноты как-то сами собой обращались в окрашенные плоскости холста, самые ничтожные музыкальные намеки раскрывали какие-то глубочайшие истины живописи…»

Портрет скрипача Г.Ф. Ромашкова. 1918

"Трудно поверить, а „Скрипач” написан за один сеанс. Я отлично видел, что вещь не сделана, не кончена, не везде даже холст был записан за первый сеанс, но мне казалось, что она дает уже зрителю все, что нужно, и потому решил прекратить работу. Сказать по правде, жутко было писать дальше при мысли, что достигнутая одухотворенность может пострадать от большей законченности, что выиграет, быть может, живопись, но, наверное, пострадает впечатление, уменьшится эмоциональность. И, вспоминая о том, как быстро, смело и бестрепетно писался этот портрет, я только укрепляюсь в мысли, что, по существу, в творческом своем развитии и созревании он вполне закончен и не требует никаких поправок и дополнений…"

Пруд. 1920

Натюрморт. Пионы в корзине. 1935

«Цветы - великие учителя художников: для того чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В цветах есть все, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах, и в каждом цветке, а особенно в сирени или букете полевых цветов, надо разбираться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы из сочетаний, кажущихся случайными… Я пишу их, как музыкант играет гаммы…»

Натюрморт. Виноград. 1929

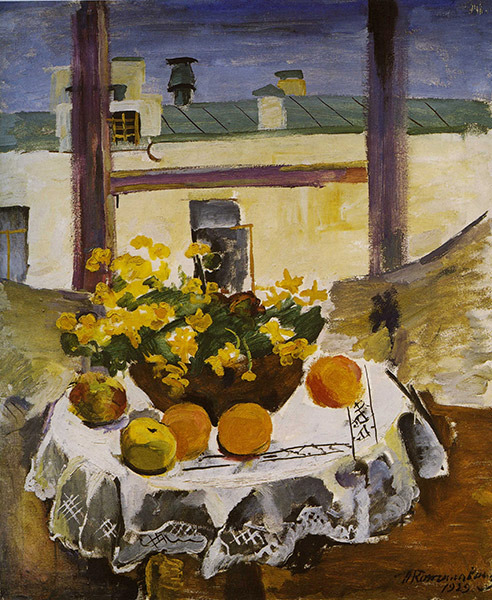

Натюрморт. Стол с фруктами и желтыми цветами. 1929

И путешествие по выставке есть не что иное, как беседа с выдающимся русским художником Петром Кончаловским, в котором он приоткрывает секреты своего стиля и видения мира.

Марли. 1931

«Самое важное в искусстве - это мироощущение художника, которое он передает зрителям, через свое произведение. Это мироощущение определяет качество произведения. Мироощущение может быть тонким, холодным, вульгарным, глубоким, банальным, пылким…»

Натюрморт. Красный поднос и рябина. 1947