Евгений Онегин и климат

Оригинал взят у profpr в Евгений Онегин и климат

Про бендеровцев и климат я уже писал, напишу теперь про Пушкина. Мне часто присылают вот этот отрывок из 5-й главы Евгения Онегина с тем намеком что вот, какое потепление, а гляньте-ка, профессор, какие зимы были при Пушкине:

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе

На третье в ночь.

Мне и самому стало интересно, соответствует ли действительности описание экстремально позднего наступления зимы в этой главе.

По новому стилю, если не ошибаюсь, это означает, что устойчивый зимний покров образовался только 15-го января, необычайно поздно, особенно если принять во внимание более холодный климат 19-го века по сравнению с современным. Я вижу три варианта:

1. Описываемое событие - фантазия Пушкина, служит для развития темы и не имеет никакого отношения к действительности;

2. Пушкин описывает действительное погодное явление, переместив его в пространстве - например, он мог взять зиму в Кишиневе;

3. В пределах Среднерусской Возвышенности, где, вероятно, происходит пейзанская часть романа, в 1820-х (время действия) была необычно теплая зима (снег таял).

Из этих вариантов в связи с изменением климата интересен третий. Для упрощения задачи, я принял такое допущение: Пушкин лично наблюдал позднюю зиму, то есть не в газете прочитал, а сам испытал и так это его поразило, что он решил записать это событие для потомков. Это даст нам локализацию во времени и пространстве - Петербург. Посмотрим, смогу ли я найти аномально теплый период со второй половины ноября по первую половину января в температурной базе данных, взяв 15 предшествуующих лет с момента написания 5-й главы Евгения Онегина (октябрь 1925-го).

Регулярные инструментарные измерения температуры в Европе начались с середины 17-го века, а с середины 18-го века доступны уже для многих городов. Это включает и Санкт-Петербург - после того, как Екатерина I пригласила туда французского астронома Жозефа Делиля (Joseph-Nicolas Delisle). В необработанном виде, однако, эти данные использовать нельзя: со временем меняется расположение метеостанций, время отбора данных, протокол, инструментарий, ну и просто ошибки или даже прямой обман случаются. Я как-то писал про то, как инспектор, приехавший на метеостанцию проверить источник необычных данных, обнаружил, что станцию забыли оборудовать (в Африке дело происходило), и записи ведутся "на глазок". Более реалистичный пример - изменение времени наблюдения, скажем, в СССР до 1935-го года среднесуточная температура определялась как среднее измерений в 7, 13 и 21 час, в 1936-м добавилось измерение в час ночи, а с 1966-го года формула изменилась, включив шесть измерений в сутки. Гармонизация данных - сложная и постоянно усовершенствующаяся процедура, занимаются ей в нескольких научных центрах, поэтому, кстати, графики многолетних изменений температуры содержат несколько кривуль. Для старых данных задача усложняется еще и тем, что инструменты делались учеными самостоятельно, и непосредственное сравнение измерений различными инструментами может быть затруднительно. Кстати, много было и единиц измерения температуры. В России применялась шкала - surprise, Делиля. В ней лед таял при температуре 150 градусов, а ноль соответствовал температуре кипения воды - то есть, шкала Делиля была направлена в противоположную сторону всем современным шкалам!

Я воспользуюсь данными европейского проекта восстановления старых инструментальных погодных данных IMPACT. В нем данные уже переведены в градусы Цельсия, приведены к среднесуточным, гармонизированы, и сверены с аномалиями в соседних городах. Для сравнения с современным климатом возьму стандартные 30 лет, заканчивающиеся зимой 1997-года, выбранного потому, что им заканчивается база данных проекта.

Начнем со среднемесячных температур. Как видно из таблицы, в городе тогда было существенно холоднее. Относительно теплая погода стояла в 1821-м и 1822-м годах, но и тогда оа была на два градуса ниже нуля. К тому же, насколько я помню биографию Пушкина, 1821-й - 1823-й относятся к "южному периоду", так что эти зимы приходится исключить в любом случае.

Отклонения среднемесячных температур в ноябре - январе времен Пушкина от современных среднемноголетних(1968 -1997) месячных температур.

month

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

Mean

11

-5.1

-1.4

-5.1

1.7

0.9

0.2

-2.3

-3.4

-1.7

-4.6

-0.9

0.8

0.3

-3.3

-0.1

-1.6

12

-0.8

0.5

-9.9

-3.8

-0.4

-2.3

-1.0

-13.3

1.4

-12.5

-6.5

2.3

2.0

1.5

1.1

-2.8

1

-1.6

-2.3

-8.8

-14.5

-3.3

0.6

3.7

1.1

3.3

-10.2

-0.3

0.8

-5.8

0.7

2.0

-2.3

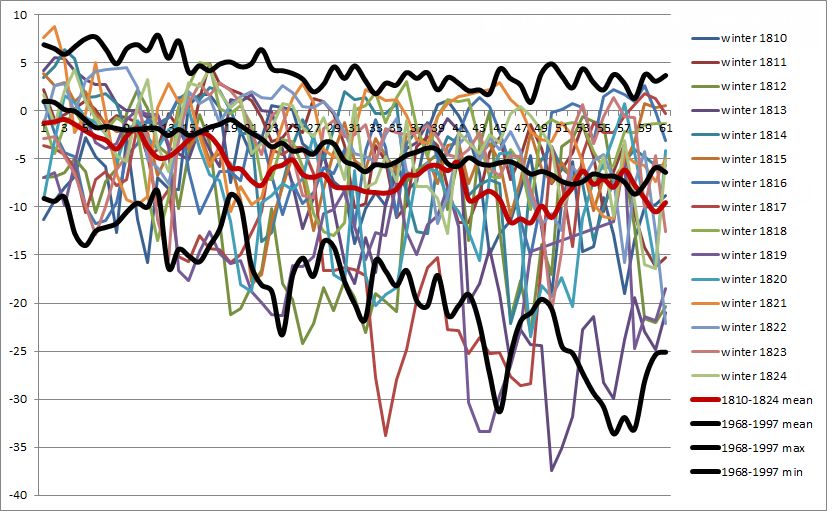

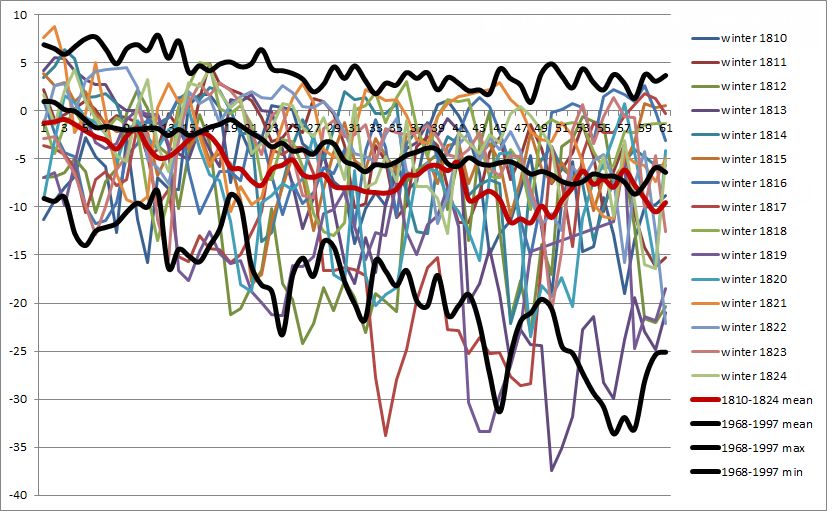

Посмотрим теперь на дневные температуры. В этом графике цветными линиями я показал ход среднедневных температур с середины ноября по середину января для 15 лет, начиная с 1810-го. Жирная красная линяя показывает среднее значение - то есть среднемноголетнюю дневную температуру. Наконец, черные линии показывают минимальную, максимальную и среднемноголетнюю дневные температуры для "современного климата". Здесь ясно видно отсутствие записей с устойчивыми положительными температурами в период предзимья - ранней зимы. Единстванный кандидат - теплая неделя в начале января зимой 1816-го года, возможно, тогда снег мог бы и растаять. Но в целом ничего странного, к сожалению, я не нашел. Особенно хорошо это видно по средним температурам, которые практически для всех дней были ниже современных.

Но что, если Пушкин эту зиму просидел в Михайловском. Для порядка надо посмотреть на разницу температур в Петербурге и Пскове. Для декабря и января температуры практически идентичны (в декабре Псков на 0.2С теплее, в январе температура та же). В общем, пока я настоящее исследование не прочитаю, для себя вопрос с Пушкиным я закрыл. Либо экстремально теплая зима в Евгении Онегине - гипербола, например, не по сезону теплая неделя в январе 1817-го года после холодного декабря превратилась в "снег выпал только в январе", либо воспоминания о Южном периоде.

Про бендеровцев и климат я уже писал, напишу теперь про Пушкина. Мне часто присылают вот этот отрывок из 5-й главы Евгения Онегина с тем намеком что вот, какое потепление, а гляньте-ка, профессор, какие зимы были при Пушкине:

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе

На третье в ночь.

Мне и самому стало интересно, соответствует ли действительности описание экстремально позднего наступления зимы в этой главе.

По новому стилю, если не ошибаюсь, это означает, что устойчивый зимний покров образовался только 15-го января, необычайно поздно, особенно если принять во внимание более холодный климат 19-го века по сравнению с современным. Я вижу три варианта:

1. Описываемое событие - фантазия Пушкина, служит для развития темы и не имеет никакого отношения к действительности;

2. Пушкин описывает действительное погодное явление, переместив его в пространстве - например, он мог взять зиму в Кишиневе;

3. В пределах Среднерусской Возвышенности, где, вероятно, происходит пейзанская часть романа, в 1820-х (время действия) была необычно теплая зима (снег таял).

Из этих вариантов в связи с изменением климата интересен третий. Для упрощения задачи, я принял такое допущение: Пушкин лично наблюдал позднюю зиму, то есть не в газете прочитал, а сам испытал и так это его поразило, что он решил записать это событие для потомков. Это даст нам локализацию во времени и пространстве - Петербург. Посмотрим, смогу ли я найти аномально теплый период со второй половины ноября по первую половину января в температурной базе данных, взяв 15 предшествуующих лет с момента написания 5-й главы Евгения Онегина (октябрь 1925-го).

Регулярные инструментарные измерения температуры в Европе начались с середины 17-го века, а с середины 18-го века доступны уже для многих городов. Это включает и Санкт-Петербург - после того, как Екатерина I пригласила туда французского астронома Жозефа Делиля (Joseph-Nicolas Delisle). В необработанном виде, однако, эти данные использовать нельзя: со временем меняется расположение метеостанций, время отбора данных, протокол, инструментарий, ну и просто ошибки или даже прямой обман случаются. Я как-то писал про то, как инспектор, приехавший на метеостанцию проверить источник необычных данных, обнаружил, что станцию забыли оборудовать (в Африке дело происходило), и записи ведутся "на глазок". Более реалистичный пример - изменение времени наблюдения, скажем, в СССР до 1935-го года среднесуточная температура определялась как среднее измерений в 7, 13 и 21 час, в 1936-м добавилось измерение в час ночи, а с 1966-го года формула изменилась, включив шесть измерений в сутки. Гармонизация данных - сложная и постоянно усовершенствующаяся процедура, занимаются ей в нескольких научных центрах, поэтому, кстати, графики многолетних изменений температуры содержат несколько кривуль. Для старых данных задача усложняется еще и тем, что инструменты делались учеными самостоятельно, и непосредственное сравнение измерений различными инструментами может быть затруднительно. Кстати, много было и единиц измерения температуры. В России применялась шкала - surprise, Делиля. В ней лед таял при температуре 150 градусов, а ноль соответствовал температуре кипения воды - то есть, шкала Делиля была направлена в противоположную сторону всем современным шкалам!

Я воспользуюсь данными европейского проекта восстановления старых инструментальных погодных данных IMPACT. В нем данные уже переведены в градусы Цельсия, приведены к среднесуточным, гармонизированы, и сверены с аномалиями в соседних городах. Для сравнения с современным климатом возьму стандартные 30 лет, заканчивающиеся зимой 1997-года, выбранного потому, что им заканчивается база данных проекта.

Начнем со среднемесячных температур. Как видно из таблицы, в городе тогда было существенно холоднее. Относительно теплая погода стояла в 1821-м и 1822-м годах, но и тогда оа была на два градуса ниже нуля. К тому же, насколько я помню биографию Пушкина, 1821-й - 1823-й относятся к "южному периоду", так что эти зимы приходится исключить в любом случае.

Отклонения среднемесячных температур в ноябре - январе времен Пушкина от современных среднемноголетних(1968 -1997) месячных температур.

month

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

Mean

11

-5.1

-1.4

-5.1

1.7

0.9

0.2

-2.3

-3.4

-1.7

-4.6

-0.9

0.8

0.3

-3.3

-0.1

-1.6

12

-0.8

0.5

-9.9

-3.8

-0.4

-2.3

-1.0

-13.3

1.4

-12.5

-6.5

2.3

2.0

1.5

1.1

-2.8

1

-1.6

-2.3

-8.8

-14.5

-3.3

0.6

3.7

1.1

3.3

-10.2

-0.3

0.8

-5.8

0.7

2.0

-2.3

Посмотрим теперь на дневные температуры. В этом графике цветными линиями я показал ход среднедневных температур с середины ноября по середину января для 15 лет, начиная с 1810-го. Жирная красная линяя показывает среднее значение - то есть среднемноголетнюю дневную температуру. Наконец, черные линии показывают минимальную, максимальную и среднемноголетнюю дневные температуры для "современного климата". Здесь ясно видно отсутствие записей с устойчивыми положительными температурами в период предзимья - ранней зимы. Единстванный кандидат - теплая неделя в начале января зимой 1816-го года, возможно, тогда снег мог бы и растаять. Но в целом ничего странного, к сожалению, я не нашел. Особенно хорошо это видно по средним температурам, которые практически для всех дней были ниже современных.

Но что, если Пушкин эту зиму просидел в Михайловском. Для порядка надо посмотреть на разницу температур в Петербурге и Пскове. Для декабря и января температуры практически идентичны (в декабре Псков на 0.2С теплее, в январе температура та же). В общем, пока я настоящее исследование не прочитаю, для себя вопрос с Пушкиным я закрыл. Либо экстремально теплая зима в Евгении Онегине - гипербола, например, не по сезону теплая неделя в январе 1817-го года после холодного декабря превратилась в "снег выпал только в январе", либо воспоминания о Южном периоде.