ко дню рождения Александра Порфирьевича Бородина

Дуэт Кончаковны и Владимира Игоревича из оперы "Князь Игорь". Елена Образцова и Владимир Атлантов. ГАБТ.1972 год.

Такие люди рождаются раз в сотню лет - можно с уверенностью сказать об Александре Порфирьевиче Бородине, ведь круг его интересов, знаний и умений настолько велик, что становится очевидно: это не простой человек, это истинный гений.

Ещё одна особенность - таланты Бородина практически невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. Бородин-композитор, Бородин-химик, просветитель, поэт - не просто грани одной личности, а словно детали мозаики, дополняющие и поддерживающие друг друга. И, кажется, если бы изъять из этого списка какую-то одну черту, то и остальные станут не в полной мере яркими, выдающимися, гениальными.

История рождения Александра Порфирьевича необычна для современных реалий, однако в XIX веке подобные случаи встречались сплошь и рядом. Его отец, 62-летний грузинский князь Лука Степанович Гедианов (Гедеванишвили), вступил во внебрачную связь с 20-летней Авдотьей Константиновной Антоновой, дочерью военного, в 1833 году в Санкт-Петербурге. Разница в возрасте и общественное мнение не смогли повлиять на чувства. Супруга Гедианова проживала в Москве, но возможности разорвать брак с ней не представлялось.

Рожденного 12 ноября 1833 года мальчика князь назвал Александром и записал сыном своего камердинера, Порфирия Бородина. Чуть позже Лука Степанович устроил брак Авдотьи с военным врачом Х. Клейнеке, чтобы упрочить ее положение в обществе. В детстве Александру было настрого наказано называть Авдотью тетей при посторонних, ведь мальчика представляли всем как ее племянника. Однако любовь, которую дарила Дуняша сыну, была поистине материнской, и порой даже находилась на грани здравого смысла.

До 8 лет мальчик являлся крепостным своего отца, который незадолго перед смертью, в 1840 году, дал сыну вольную и купил четырёхэтажный дом для него и Авдотьи Константиновны.

Авдотья же с самого раннего детства вплотную занялась образованием сына, нанимала прекрасных учителей и гувернеров для Сашеньки. С первых же уроков особенное внимание мальчика привлекла музыка. Он быстро освоил игру на флейте, фортепиано и виолончели. В девять лет Бородин сочинил польку Helene, названную по имени одной взрослой особы, в которую мальчик не на шутку влюбился. В 13 лет Бородин сочинил концерт для флейты с фортепиано.

Авдотья Константиновна позаботилась о том, чтобы эти первые пьесы были изданы, и тогда музыкальные критики впервые услышали о 16-летнем композиторе. Помимо музыки Александр живо интересовался химией - наукой в тот момент молодой, чем приводил мать в состояние ужаса: комната подростка была заставлена странными склянками и колбами, а смелые эксперименты грозили пожаром.

В 17-летнем возрасте остро встал вопрос о дальнейшем обучении Александра. Естественно, что с его крепостной «родословной» пути в науку были заказаны. Однако любящая мать и тут нашла выход: за приличную взятку Сашу записали купцом Третьей гильдии. Не самый высокий титул, но его обладатель все же получал право на поступление в медико-хирургическую академию, которым Бородин успешно воспользовался.

В 1850 году Бородин поступил в Петербургскую Медико-хирургическую академию и успешно её окончил в 1856 году.

В академии Александр проявил себя очень талантливым студентом, его наставником стал знаменитый химик Николай Зинин. Не бросал он и музыкальные занятия, играя на различных инструментах, посещая концерты и, конечно, сочиняя. Бородин был оставлен в академии преподавателем и в 1858 году получил степень доктора медицины. Причём, его докторская диссертация стала первой подобной работой на русском языке. До этого как защитная речь, так и сам текст диссертаций традиционно писались на латыни.

Бородин получил должность ординатора Военно-сухопутного госпиталя, а также поступил ассистентом на кафедру общей терапии и патологии, возглавляемую профессором Здекауэром. Все наставники прочили ему славу великого доктора, однако работа в госпитале не пришлась по душе ранимому Александру: на него наводил ужас вид истерзанных тел и тяжелобольных пациентов. К тому времени молодой ученый Бородин уже был автором нескольких романсов, инструментальных пьес и ансамблей. Некоторые его произведения были изданы. Композитор много занимался и общественной деятельностью, во многом благодаря ему в России развивалось высшее образование для женщин.

Испытание закончилось новым витком карьеры: в 1859 году начинающему исследователю дали направление в Гейдельберг для повышения квалификации. В то время там сложился так называемый «Гейдельбергский кружок» из нескольких выдающихся русских деятелей науки, в том числе И. Сеченова и Д. Менделеева. Бородин с его живым умом и многочисленными талантами легко вписался в этот «островок вольнодумства», где с интересом обсуждали не только научные новости, но и общественно-политические события, поддерживали идеи Чернышевского и Белинского. В кругу единомышленников по науке он не торопился раскрывать свои музыкальные увлечения, и ограничивался лишь воспроизведением популярных итальянских арий. Но за пределами русского общества с удовольствием играл в дуэтах, квартетах и квинтетах с зарубежными музыкантами.

В 1860 году в компании Менделеева и Зинина Бородин посетил город Карлсруэ, где проходил химический конгресс. Бородин с увлечением путешествует по странам Европы, изучая их культурную и общественную жизнь, получая новые необычные знания и умения. Так, во Франции он научился самостоятельно выдувать из стекла колбы и мензурки, в Италии собрал коллекцию образцов лавы из великого вулкана Везувия, посетил химические предприятия. В этот период Александр также не забывает о своем музыкальном развитии: он побывал на концертах многих популярных композиторов того времени - Берлиоза, Вагнера, Листа, Вебера.

Д. Менделеев считал, что Бородину следовало бы бросить занятия музыкой и полностью посвятить себя отечественной науке.

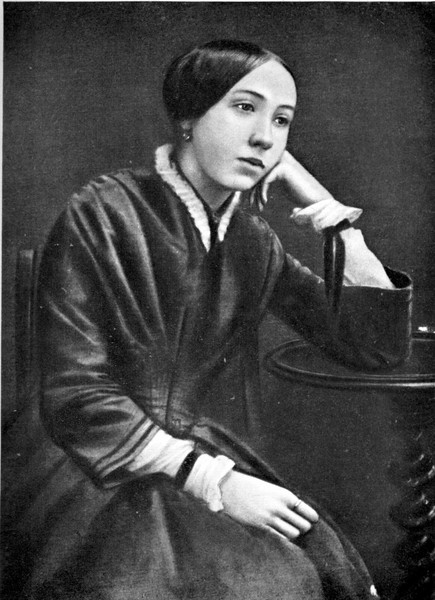

В 1861 году в Гейдельберге происходит судьбоносная встреча Бородина с Екатериной Протопоповой - молодой пианисткой, познакомившей его с творчеством Шопена и Шумана. Молодой ученый был завидным женихом, и многие девушки пытались добиться его расположения. Екатерина же вела себя иначе - искренне и скромно, при этом разделяла музыкальные интересы Бородина. Беседы о музыке вскоре переросли в романтическое чувство, но счастье влюбленных омрачила болезнь Катерины. Чтобы поправить ее здоровье, Бородин по совету врачей увозит невесту в Пизу. В 1862 году влюбленные возвращаются в Россию, и какое-то время проводят в вынужденной разлуке. Бородин в Петербурге получил должность адъюнкт-профессора, параллельно преподавая химию, а Катерина отправилась в Москву, так как климат северной столицы был для нее неприемлем.

Венчание композитора с Екатериной Протопоповой состоялось в апреле 1863 года. Молодожены были вполне счастливы, однако бытовые условия их жизни оставляли желать лучшего: четырехкомнатная квартира, предоставленная академией, оказалась совершенно неудобной для жизни, а молодая супруга - не приспособленной вести хозяйство. В последующем супруги проводили вместе только зимы в Петербурге и летние каникулы. Сам Бородин писал жене в письмах, что они словно «бобыли», «женатые холостяки».

У Бородина и Катерины не было своих детей, однако было много нерастраченной родительской любви и энергии. Ее они реализовали, взяв к себе на воспитание четырех девочек.

Протопопова так описывала моменты творческих порывов мужа: по ее словам, он мог сидеть за инструментом или нотами часами, причем в эти моменты полностью уходил в себя, мог не принимать пищу и не спать по 8-10 часов. После выхода из этого состояния Александр Порфирьевич еще долго был словно не в себе, на вопросы мог отвечать невпопад и имел отсутствующий вид.

Осенью 1862 года состоялось еще одно важное знакомство в жизни Бородина. И снова тесная связь медицины и музыки сыграла решающую роль. На одном из музыкальных вечеров в доме С. Боткина, который, помимо своей основной профессии, был еще и большим любителем музыки, Александр оказался в обществе Милия Балакирева. Этот деятель культуры вместе с несколькими единомышленниками развивал в обществе идею русского национального искусства. Бородину и раньше приходили мысли о том, насколько значительно народное творчество, и многие его произведения на тот момент имели в своей основе исконно русские мотивы. На почве такой близости мнений они мгновенно сошлись с Балакиревым, Римским-Корсаковым, Мусоргским, Кюи. Впоследствии их содружество получило название «Могучая кучка».

Благодаря дружбе с Балакиревым, Бородин утвердился в собственных силах, хотя раньше считал свои произведения посредственными. Милий убедил Александра продолжать композиторскую деятельность, и он принялся за симфонию. Работа над симфонией продвигалась медленно, Александра постоянно подгоняли друзья из «Могучей кучки», ведь основной его деятельностью по-прежнему была химия.

Свое первое значительное произведение композитор закончил в 1867 году, спустя два года симфонию исполнили на концерте, дирижировал оркестром сам Балакирев. Первая симфония получила признание публики и стала своеобразной вершиной творческого пути Бородина - именно в ней нашли воплощение все результаты его творческих поисков и полностью сформировался индивидуальный стиль композитора, особенностями которого явилась яркая энергия, широкий размах, самобытные образы в сочетании с классическим строем музыки.

Вторая половина 60-х годов ознаменована созданием нескольких небольших, но разнообразных произведений - романсов на различные темы. Отличается и звучание песен того периода, каждая из них - это отдельная история, никак не связанная с другими. Слова к нескольким из этих романсов композитор написал сам.

К окончанию 60-х годов Александр Порфирьевич решился начать Вторую симфонию, а также оперу «Князь Игорь». На эту мысль его натолкнул еще один член «Могучей кучки» В.Стасов, предложив «Слово о полку Игореве» как основу для нового крупного произведения. Сомневаясь в своей способности интерпретировать такой сложный сюжет, он все же взялся за него, подробно изучив все, что было связано со «Словом…», чтобы создать максимально подлинные образы и характеры. Либретто было написано Бородиным по сценарию В. В. Стасова.

К сожалению, сам Александр Порфирьевич так и не смог завершить оперу, и при жизни успел лишь увидеть постановки отдельных ее фрагментов.

"По моему,- писал Б. в одном из писем, - в опере, как и в декорации, мелкие формы, детали, мелочи не должны иметь места; все должно быть писано крупными штрихами, ясно, ярко и по возможности практично в исполнении как голосовом, так и оркестровом. Голоса должны быть на первом плане, оркестр - на втором… Меня тянет к пению, к кантилене, а не к речитативу, хотя, но отзывам знающих людей, я последним владею недурно. Кроме того, меня тянет к формам более законченным, более круглым, более широким".

Личность Бородина отличалась невероятной энергией. Он успевал одновременно заниматься несколькими, причем далеко не двумя или тремя, видами деятельности. При этом все у него блестяще получалось. Сам маэстро признавался, что не замечает, как летят недели. Он успевал создавать злободневные музыкальные произведения, делать химические открытия, читать лекции в двух академиях, редактировать журнал, издавать литература, а также живо интересоваться общественной жизнью и развивать образование.

В ноябре 1872 года при активном содействии Бородина начали работу женские врачебно-акушерские курсы. Александр Порфирьевич сам не только преподавал студенткам, но и всячески пытался оказать им поддержку, устраивая благотворительные концерты, защищал их права, «выбивал» стипендии, содействовал в поиске рабочих мест после окончания курсов.

Современники вообще часто отмечают добросердечность и отзывчивость этого человека: в его доме нередко можно было встретить дальних родственников, приехавших в Петербург на лечение, и каждому он уделял внимание, устраивал в больницы, посещал там и даже иногда сам ухаживал за больными.

Летние каникулы с 1877 по 1879 г. Бородин проводил с супругой в деревне Давыдово во Владимирской области, куда приглашал его Александр Павлович Дианин, студент академии, где преподавал профессор. Здесь композитор чувствовал невероятную свободу, а окружающая природа вдохновляла на новые творческие свершения. Именно в Давыдове была написана значительная часть оперы «Князь Игорь». Специально для этой деятельности из столицы было привезено фортепиано (сейчас находится в музее М.И. Глинки в Москве). Здесь были созданы лучшие арии из оперы «Князь Игорь», песни крестьян села Давыдово включены в сцену «Хор поселян».

В многодетной семье давыдовского сельского священника П.А. Дианина Александр был пятым ребенком. Закончив духовную семинарию, поступил в Медико-хирургическую академию в Петербурге, там познакомился с А.П. Бородиным и, благодаря его лекциям, увлекся химией. Вскоре после этого он сделался частным, а затем и официальным ассистентом А.П. Бородина, который считал его лучшим учеником и своим «сыном не по крови, а по духу». Александр Дианин стал преемником Бородина и был женат на его приемной дочери. После смерти композитора молодая семья получила в наследство все его состояние. К Александру Дианину перешел архив Бородина, он стал душеприказчиком всех его произведений. А.П. Дианин сохранил все, что было связано с жизнью композитора, в неприкосновенности до своей смерти. Камешковский историко-краеведческий музей тесно сотрудничает с потомками А.П. Дианина, которые гордятся своим знаменитым прадедом... Семья Дианиных тоже заслуживает уважения потомков. Об их деятельности рассказывают музейные экспозиции.

Музей предлагает посетить Мокеев курган - уникальное оборонительное сооружение, памятник археологии XІІ века. Музей был открыт по инициативе Сергея Дианина, исследователя творчества А.П.Бородина, в 1980 году и на данный момент насчитывает около восьмисот экспонатов, большинство из которых уникальны. Основа коллекции - музыкальная библиотека композитора и рукописи С.Дианина, среди которых есть и не опубликованные. Также в коллекцию входят памятные музыкальные инструменты. Время работы музея: с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, выходные - суббота и воскресенье. Однако из-за низкой посещаемости двери музея бывают закрыты и в рабочее время. Но хранитель музея, живущий неподалеку, в любое время, даже нерабочее, может открыть музей и провести увлекательную экскурсию. Как проехать.

Летом 1879 года Александр Порфирьевич, вновь приехав в Давыдово, обнаружил там заново отстроенный после пожара хозяйский дом. Именно он сегодня является памятником культуры и вмещает единственный в мире музей великого композитора. Однако в новом строении он прожил недолго, найдя его слишком тесным, и перебрался в один из крестьянских домов. К сожалению, этот дом не сохранился до наших дней.

Здесь, среди живописной природы вблизи поймы реки Клязьмы, Александр Порфирьевич, пожалуй, впервые давал волю своему народному духу. Он надевал простую одежду и отправлялся по соседним сёлам, общался с крестьянами, записывал их песни, а затем включал народные мотивы в свои произведения. Также на творческие всплески повлияло знакомство Бородина с памятниками древнего зодчества, расположенными неподалеку, в частности, с церковью Покрова на Нерли.

Бородин активно ратовал за национализацию русского искусства и выступал против огромного количества зарубежных произведений на сцене. В этой борьбе он не только часто обращался к народным мотивам, но и создал мини-перу «Богатыри», которую наполнил шуточными мотивами, напоминающими популярные штампы зарубежной музыки того времени. К тому же, таким образом Бородин еще раз продемонстрировал свою универсальность как композитора и, конечно, незаурядное чувство юмора.

Александр Порфирьевич умер скоропостижно и неожиданно: на глазах у близких друзей после развесёлой русской пляски у великого человека на пятьдесят четвёртом году просто остановилось сердце. Случилось это 15 февраля 1887 года.

На похороны Александра Порфирьевича пришло огромное количество людей - многие знали и уважали его как музыканта, ученого, просто как хорошего и доброго человека. Сменяя друг друга, студенты несли гроб на руках через весь город до Тихвинского кладбища Александро-Невской лавры.

Близ северной ограды были поставлены рядом надгробные памятники М. П. Мусоргскому и А. П. Бородину.

В 1930-е годы на месте захоронения решили устроить площадь. Памятник был передвинут от могилы, уникальная решетка разобрана. Заведующим отделом мемориальной скульптуры Государственного музея мемориальной скульптуры Юрий Минаевич Перютко, составитель книги «Исторические кладбища Петербурга». СПб. 1993. Он подтвердил, что надгробные памятники Мусоргскому, Бородину, Римскому-Корсакову... были перенесены и указал место, где они прежде находились. Это произошло, когда было принято решение о создании Некрополя мастеров искусств (бывшее Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры).

«Князь Игорь» - опера, популярная и любимая не только в России, но и во всем мире. Бородин писал ее 18 лет, но так и не закончил.

успел оркестровать часть пролога (всё, кроме «Сцены затмения»), речитатив и арию князя Владимира Галицкого (I картина I акта), арию Ярославны и её сцену с девушками (II картина I акта, 1879), каватину Кончаковны (II акт, 1869), речитатив и каватину князя Владимира (II акт), арию Кончака (II акт), плач Ярославны (IV акт, 1875), народный хор (IV акт, 1879) и финальную сцену IV акта - партитура для оркестра с участием тенора Ерошки, баса Скулы и хора.

Трио Игоря, Владимира, Кончаковны и финал третьего акта с хором, Кончаковной и Кончаком были написаны Бородиным и завершены Глазуновым, который впоследствии и оркестровал их в 1888 году.

Римский-Корсаков и Глазунов сами написали сцену II акта, с участием Кончаковны и хора в 1887 году.

Композиторы были дружны и работали в тесном кругу, потому музыкальный стиль оперы представляет художественную целостность. Несмотря на то, что Глазунов и Римский-Корсаков оркестровали большую часть музыки (часть которой совсем не была записана), последний настоял на том, что «Князь Игорь» - полностью опера Александра Порфирьевича Бородина".

Считается, что Глазунов по памяти восстановил увертюру, которую слышал в авторском исполнении на фортепиано (сам он опроверг эту легенду на страницах Русской музыкальной газеты). Он также почти целиком сочинил и оркестровал третье действие. Н. А. Римский-Корсаков оркестровал пролог, первое, второе и четвёртое действия и половецкий марш. Бородин, Римский-Корсаков и, возможно, также А. К. Лядов вместе оркестровали сюиту «половецких танцев» второго акта.

и 23 октября 1890 года с оглушительным успехом на сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы.

19 января 1898 - премьера состоялась на сцене Большого театра (дирижёр Ульрих Авранек; Игорь - Павел Хохлов, Ярославна - Мария Дейша-Сионицкая, Владимир - Леонид Собинов, Галицкий - С. Г. Власов, Ф. И. Шаляпин, Кончак - С. Е. Трезвинский, Кончаковна - Е. Г. Азерская, Овлур - Успенский, Скула - В. С. Тютюнник, Ерошка - К. И. Михайлов-Стоян), в 1904 - там же (дирижёр С. В. Рахманинов), в 1914 - там же (худ. К. Коровин).

23 апреля 1920, Большой театр (дирижёр Н. С. Голованов, режиссёр Александр Санин, художник К. Коровин, балетмейстер Александр Горский).

1944!!! - Большой театр (дирижёр А. Ш. Мелик-Пашаев, режиссёр Владимир Лосский, художник Федор Федоровский, балетмейстер К. Голейзовский; Игорь - А. И. Батурин, Ярославна - Панова, Владимир - И. С. Козловский, Галицкий - Александр Пирогов, Кончак - М. Д. Михайлов, Кончаковна - Вера Давыдова);

1953 - там же (дирижёр М. Н. Жуков, постановка Леонида Баратова; Игорь - Алексей Иванов, Ярославна - Нина Покровская, Галицкий - Александр Пирогов, Кончак - М. Д. Михайлов, Кончаковна - В. Д. Гагарина, Владимир - В. И. Кильчевский).

1962 - Кремлёвский Дворец съездов (спектакль Большого театра, дирижёр Е. Ф. Светланов, режиссёр Баратов) - к 100-летию Собинова.

1992 - Постановка Б. А. Покровского. Художник В. Левенталь. Партии исполняли: Евгений Нестеренко, Владимир Маторин и Юрий Нечаев. СВладимир овместно с театром Карло Феличе (Генуя)

Аудиозаписи:

1941 Хор и оркестр Большого театра, дирижёр - Александр Шамильевич Мелик-Пашаев, Игорь Святославич, князь Северский - Александр Батурин; Ярославна - Софья Панова; Владимир Игоревич - Иван Козловский; князь Галицкий - Александр Пирогов; Кончак - Максим Михайлов; Кончаковна - Надежда Обухова; Овлур - Фёдор Годовкин; Скула - Сергей Колтыпин; Ерошка - Дмитрий Марченков; половецкая девушка - Евдокия Сидорова

1951 Хор и оркестр Большого театра, дирижёр - Александр Шамильевич Мелик-Пашаев, князь Игорь - Андрей Иванов; Ярославна - Евгения Смоленская; Владимир Игоревич - Сергей Лемешев; князь Галицкий - Александр Пирогов; Кончак - Марк Рейзен; Кончаковна - Вероника Борисенко; Овлур - Алексей Серов; Скула - Иван Скобцов; Ерошка - Фёдор Годовкин

видеозапись: 1981 год. Хор и оркестр Большого театра, дирижёр - Марк Эрмлер, князь Игорь - Евгений Нестеренко, Ярославна - Елена Куровская, Владимир Игоревич - Владимир Щербаков, князь Галицкий - Александр Ведерников, Кончак - Борис Морозов, Кончаковна - Тамара Синявская

В этой опере, как в других основных произведениях Бородина, главная мысль - о богатырской мощи, скрытой в русском народе. Он был убежден, что дух русских богатырей живёт в обычном крестьянине.

Новаторски развивая традиции М. И. Глинки, Бородин красочно воплотил в музыке два мира - Русь и Восток. Не прибегая к прямым заимствованиям из фольклора, Бородин чутко воспроизвёл в опере характер народной музыки - русской и восточной (композитор внимательно изучил напевы, собранные венгерским путешественником П. Гунфальви в Средней Азии и у потомков древних половцев в Венгрии). Высоким образцом постижения духа и склада русской народной песни является подголосочный хор поселян из "Князя Игоря", передающий скорбь народа и одновременно его душевную стойкость. Столь же оригинальны и столь же типичны восточные мелодии Бородина, воспроизводящие знойную негу и лихую воинственность половецкого стана. Один из шедевров русской художеств. классики, опера "Князь Игорь" послужила образцом для создания историко-эпических опер других народов СССР и вошла в фонд мирового оперного и балетного (!) искусства.

Солисты: Шамиль Ягудин, Наталья Касаткина, Тамара Варламова и Семён Кауфман. ГАБТ, 1972.

Сцены из оперы А.Бородина "Князь Игорь" в исполнении оркестра и солистов ГАБТа:

В.Нечипайло (Князь Игорь), Э.Андреевой (Ярославна), В.Норейки (Владимир Игоревич), А.Эйзена (Князь Галицкий), Е.Нестеренко (Кончак)

запись 1972 года

Партитуры, созданные в XIX веке самим Александром Бородиным, до сих пор находятся в идеальном состоянии. И дело не в особых условиях хранения, а в уникальном покрытии из яичного желтка, которое стало очередным в списке открытий и изобретений великого ученого.

В Музее науки Лиссабонского университета каждый год проходит мероприятие, посвященное А. Бородину, на котором профессиональные музыканты исполняют его сочинения в химической лаборатории. В это же время студенты и преподаватели ВУЗа проводят эксперименты, повторяющие исследования великого русского композитора-химика.

Бородин интересные факты

В 1861 году Бородин впервые открыл и описал реакцию серебряных солей карбоновых кислот с галогенами, которая с тех самых пор в России и носит его имя. А вот в иностранной литературе эта реакция известна под именем другого ученого - К. Хунсдикера, который в 1942 году также занимался ее исследованием. В последнее время ее все чаще стали называть «реакцией Бородина-Хунсдикера».

Александр Порфирьевич был первым, кто познакомил русскую общественность с дарвинизмом, а произошло это благодаря его редакторской работе в журнале «Знание», где и была с его одобрения опубликована эта работа. После этого Бородин, а также его коллега, соредактор П. Хлебников были вынуждены оставить издание, поскольку публикацией «вредных материалистических учений» навлекли на себя гнев министра внутренних дел.

источник

источник

документальный фильм, премьера на ЦТ состоялась 11 февраля 1973

Режиссер - Вадим Дербенёв

сценарий - Борис Добродеев

оператор - Юрий Шалимов

художник - Виктор Лукьянов

Телеспектакль 1969 года.

Режиссер - Николай Хробко

В ролях: Леонид Губанов, Светлана Коркошко, Юрий Пузырёв, Василий Топорков, Вячеслав Невинный, Михаил Зимин, Лия Ахеджакова, Виктор Лакирев, Иван Власов

Авторы сценария - Исаак Гликман, Роман Тихомиров

Режиссёр - Роман Тихомиров

Оператор - Александр Чиров

Художники - Василий Зачиняев, Алексей Федотов, Геннадий Сотников

В ролях: Борис Хмельницкий, Нелли Пшенная, Борис Токарев, Александр Сластин, Бимболат (Бибо) Ватаев, Инвета Моргоева, Михаил Сидоркин, Пётр Меркурьев, Мустафа Ахунбаев, Маирбек Икаев, Берик Алимбаев, Татьяна Легат, Маргарита Окатова

Участвуют балет, хор и оркестр Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова. Дирижер Геннадий Пантелеймонович Провоторов.