совсем не про Чуковского

Впрочем, я, собственно, и сама давно собиралась, потому что важная тема.

Всякое искусствоведение начинается с картинок в книжках для самых маленьких, и мне повезло родиться в то время, когда в книжной иллюстрации ещё водилось много настоящих художников, со своим лицом и со своей идеей хорошего и красивого человека. Каковая идея всегда читается, даже если художнику всё больше зверей приходится рисовать.

Отношение к картинкам в журналах и книжках моего детства (по большей части библиотечных, ах, какие это были сокровища! и какую ничтожную часть оных в те времена удавалось раздобыть в частное владение!) у меня было самое горячее, я их активно любила или не любила. И рано начала с первого взгляда узнавать авторов милых и авторов противных.

С профессиональным возмужанием я начинала иногда больше ценить тех, кто в детстве казался «слишком обыкновенным». Иногда случалось находить, взрослой холодной аналитической головой, какие-то полезности и занятности у тех, кто в детстве вообще ничем не трогал. Но радикальной перемены моего детского отношения к советским художникам книги - ни к одному из них! - так и не произошло, вот какие дела удивительные. Мои самые первые любови и антипатии сорокапятилетней давности на настоящий момент только усилились. Или уточнились. И во многом получили объяснение.

Так вот - В. Конашевича я в детстве ненавидела. Книга, или отдельный текст в книге, сопровожденный картинками его кистей, были безнадежно испорчены в моих глазах. Я старалась не смотреть на эти картинки, проезжать глазом мимо, вот как сейчас проезжаю мимо рекламы на мониторе. А иногда, под мазохистское настроение, я их, наоборот, рассматривала - и ненавидела ещё сильнее. Конашевич очень надолго испортил, обезобразил для меня "Телефон" и "Путаницу", "Загадки" и "Чудо-дерево", и особенно того "Айболита", который в прозе, с черно-белыми картинками.

Во-первых, я ненавидела типаж - рыхлые румяные мелкокучерявые херувимы обоего пола, аморфные, сытенькие, жирненькие, с расхристанными движениями,с вечно без причин задранными кверху тупыми короткопалыми ложноножками руками и ногами, обожающие ходить строем и с идиотской гордостью носиться с порученными им по ходу действия атрибутами. Одельно и сугубо я ненавидела их манеру одеваться. Сталинская мода в наихудших своих проявлениях нерасторжимо сливалась с героями картинок. Широченные штаны с манжетами, пропотевшие галстуки, несвежие толстовки и тяжеленные пальто мужчин, жёваные юбки и тряпкообразные передники женщин, желтопятнистые белые халаты с высовывающимися из-под них бахромками платьев (так одевались воспитки в наших кошмарных яслях ) - это взрослые. Дети ещё хуже. Короткие штаны покроя так называемых семейных труселей, короткие платья безобразных пропорций, с талией под мышками, с грязноватыми рейтузами из-под подола, со спущенными чулками на резинках (их, кто не знает, пристёгивали к так называемым «лифчикам», иногда вязаным, а сверху уже надевались труселя, я эту механику застала ещё в натуре, не только на картинках). С пионерскими галстуками такого вида, будто ими только что вымыли полы во всём лагере.

Животные - совершенно как люди. Так же одеты (если одеты), такие же неприятно-висложирные, соплемясые какие-то, в нечистой мелкоклочной шерсти. Так же неряшливо, марионеточно машущие всеми четырьмя конечностями, изображая, надо понимать, перманентное ликование, мол, прошлазиманасталалета - спасибопартиизаэто. И вот хотите верьте, хотите нет - я уже в свои четыре-пять лет чувствовала за этим дух эпохи, о которой я ещё ровно ничего не знала. Первая вошь в мою младую голову по части понимания ужаса и мерзости 30-х - 50-х годов была запущена Конашевичем. И до сих пор для меня через все фильмы и фотографии тех лет проступает Конашевич.

Интерьеры - густо, бесстыже мещанские. Уж на что я, дитя крупноблочной хрущёвки, тянулась в детстве к почти любым без разбору архитектурным излишествам - но жилые пространства, созданные Конашевичем, просто пугали. Убийственно уродливая мебель, войлоком свалявшиеся псевдобарочные резные финтибрясы, кресла и стулья в чехлах, пыльные портьеры, просиженные подушки и перины, несвежее бельё. Скатерти эти, обильными лохмами волочащиеся по корявым полам, приводили меня в бешенство.

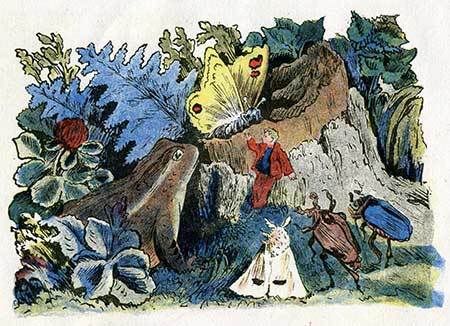

Пейзажи - разлапистые, пухлявые деревья, аляповатые цветы и травы. Весь мир вздулся, разъелся, расплывается жирными лужами. Анилиновые небеса. Земля в коросте мелких небритых подмышек кочек. Море - как пена на бульоне из свиных субпродуктов. Навязчивое мельтешение листочков-травинок-камушков, «переданных» одинаковыми ковыряющими штришками-оспинами. В сущности, все пейзажные приёмы украдены у иконописцев-маньеристов строгановского пошиба, только у Конашевича всякая энергия и структурная чёткость издохли уже окончательно.

Вот, собственно, я и вышла на то, что мне было и есть всего противнее - на текстуру, на ткань этой графики. Всё - от людей до самого воздуха - лепится из одной и той же ноздреватой грязной пенки, вислого лишайника, перестоялого теста, проклеенной крашеной ваты. Ну, или любой другой им подобной по конструктивным качествам субстанции.

епится, конечно, виртуозно, с большой последовательностью, непогрешимым чувством материала и полным погружением в эту субстанцию. Отдавая должное этой виртуозности - самую субстанцию я не люблю. Как в детстве не полюбила, так и сейчас не привыкла.

Всякое искусствоведение начинается с картинок в книжках для самых маленьких, и мне повезло родиться в то время, когда в книжной иллюстрации ещё водилось много настоящих художников, со своим лицом и со своей идеей хорошего и красивого человека. Каковая идея всегда читается, даже если художнику всё больше зверей приходится рисовать.

Отношение к картинкам в журналах и книжках моего детства (по большей части библиотечных, ах, какие это были сокровища! и какую ничтожную часть оных в те времена удавалось раздобыть в частное владение!) у меня было самое горячее, я их активно любила или не любила. И рано начала с первого взгляда узнавать авторов милых и авторов противных.

С профессиональным возмужанием я начинала иногда больше ценить тех, кто в детстве казался «слишком обыкновенным». Иногда случалось находить, взрослой холодной аналитической головой, какие-то полезности и занятности у тех, кто в детстве вообще ничем не трогал. Но радикальной перемены моего детского отношения к советским художникам книги - ни к одному из них! - так и не произошло, вот какие дела удивительные. Мои самые первые любови и антипатии сорокапятилетней давности на настоящий момент только усилились. Или уточнились. И во многом получили объяснение.

Так вот - В. Конашевича я в детстве ненавидела. Книга, или отдельный текст в книге, сопровожденный картинками его кистей, были безнадежно испорчены в моих глазах. Я старалась не смотреть на эти картинки, проезжать глазом мимо, вот как сейчас проезжаю мимо рекламы на мониторе. А иногда, под мазохистское настроение, я их, наоборот, рассматривала - и ненавидела ещё сильнее. Конашевич очень надолго испортил, обезобразил для меня "Телефон" и "Путаницу", "Загадки" и "Чудо-дерево", и особенно того "Айболита", который в прозе, с черно-белыми картинками.

Во-первых, я ненавидела типаж - рыхлые румяные мелкокучерявые херувимы обоего пола, аморфные, сытенькие, жирненькие, с расхристанными движениями,с вечно без причин задранными кверху тупыми короткопалыми ложноножками руками и ногами, обожающие ходить строем и с идиотской гордостью носиться с порученными им по ходу действия атрибутами. Одельно и сугубо я ненавидела их манеру одеваться. Сталинская мода в наихудших своих проявлениях нерасторжимо сливалась с героями картинок. Широченные штаны с манжетами, пропотевшие галстуки, несвежие толстовки и тяжеленные пальто мужчин, жёваные юбки и тряпкообразные передники женщин, желтопятнистые белые халаты с высовывающимися из-под них бахромками платьев (так одевались воспитки в наших кошмарных яслях ) - это взрослые. Дети ещё хуже. Короткие штаны покроя так называемых семейных труселей, короткие платья безобразных пропорций, с талией под мышками, с грязноватыми рейтузами из-под подола, со спущенными чулками на резинках (их, кто не знает, пристёгивали к так называемым «лифчикам», иногда вязаным, а сверху уже надевались труселя, я эту механику застала ещё в натуре, не только на картинках). С пионерскими галстуками такого вида, будто ими только что вымыли полы во всём лагере.

Животные - совершенно как люди. Так же одеты (если одеты), такие же неприятно-висложирные, соплемясые какие-то, в нечистой мелкоклочной шерсти. Так же неряшливо, марионеточно машущие всеми четырьмя конечностями, изображая, надо понимать, перманентное ликование, мол, прошлазиманасталалета - спасибопартиизаэто. И вот хотите верьте, хотите нет - я уже в свои четыре-пять лет чувствовала за этим дух эпохи, о которой я ещё ровно ничего не знала. Первая вошь в мою младую голову по части понимания ужаса и мерзости 30-х - 50-х годов была запущена Конашевичем. И до сих пор для меня через все фильмы и фотографии тех лет проступает Конашевич.

Интерьеры - густо, бесстыже мещанские. Уж на что я, дитя крупноблочной хрущёвки, тянулась в детстве к почти любым без разбору архитектурным излишествам - но жилые пространства, созданные Конашевичем, просто пугали. Убийственно уродливая мебель, войлоком свалявшиеся псевдобарочные резные финтибрясы, кресла и стулья в чехлах, пыльные портьеры, просиженные подушки и перины, несвежее бельё. Скатерти эти, обильными лохмами волочащиеся по корявым полам, приводили меня в бешенство.

Пейзажи - разлапистые, пухлявые деревья, аляповатые цветы и травы. Весь мир вздулся, разъелся, расплывается жирными лужами. Анилиновые небеса. Земля в коросте мелких небритых подмышек кочек. Море - как пена на бульоне из свиных субпродуктов. Навязчивое мельтешение листочков-травинок-камушков, «переданных» одинаковыми ковыряющими штришками-оспинами. В сущности, все пейзажные приёмы украдены у иконописцев-маньеристов строгановского пошиба, только у Конашевича всякая энергия и структурная чёткость издохли уже окончательно.

Вот, собственно, я и вышла на то, что мне было и есть всего противнее - на текстуру, на ткань этой графики. Всё - от людей до самого воздуха - лепится из одной и той же ноздреватой грязной пенки, вислого лишайника, перестоялого теста, проклеенной крашеной ваты. Ну, или любой другой им подобной по конструктивным качествам субстанции.

епится, конечно, виртуозно, с большой последовательностью, непогрешимым чувством материала и полным погружением в эту субстанцию. Отдавая должное этой виртуозности - самую субстанцию я не люблю. Как в детстве не полюбила, так и сейчас не привыкла.