Аҟазара бызшәоуп, еилукаама? аха уи ус деилкаауп.

(Искусство - это язык, вы поняли? А ведь он такой понятный.)

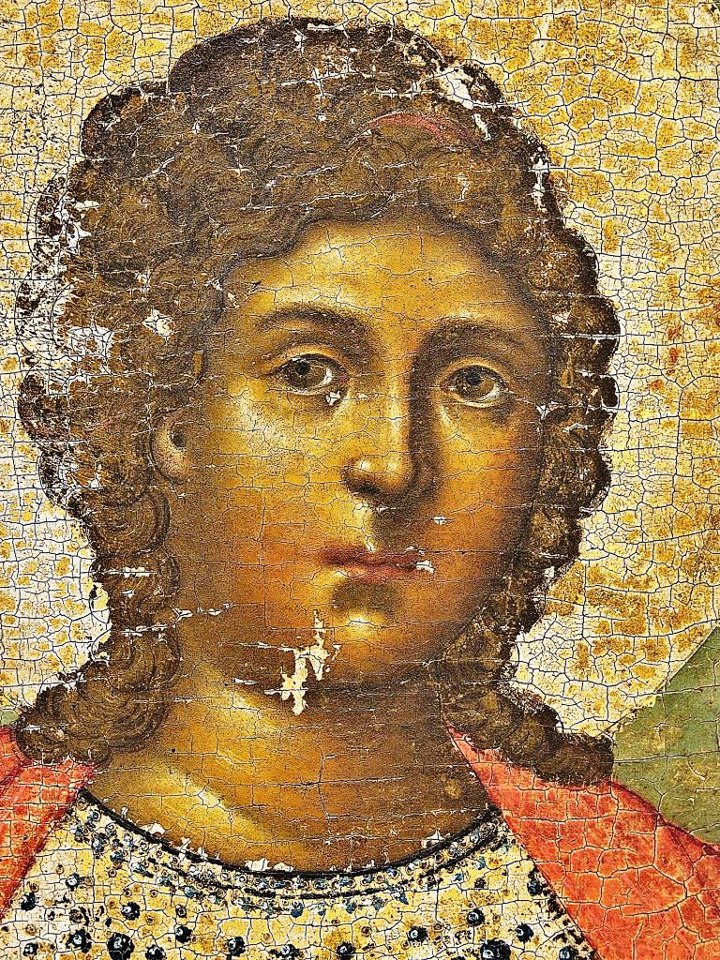

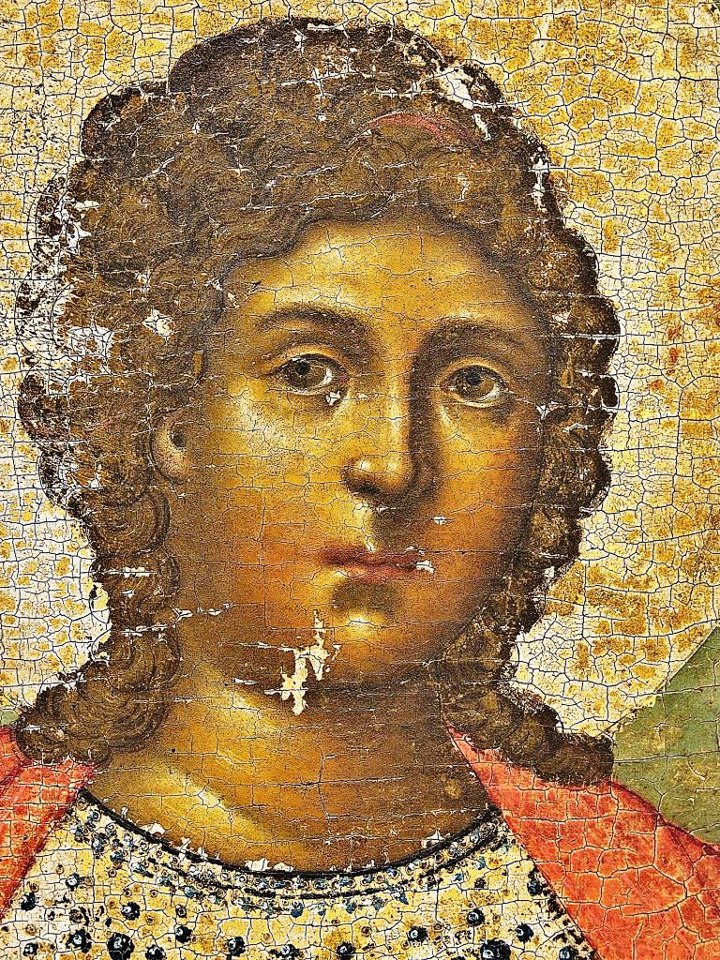

(картинка моя, просто для привлечения внимания, как и абракадабра заголовка)

Для нас, франкофонов, такое наивное передёргивание, как мы видим вот ЗДЕСЬ , невозможно уже по чисто техническим причинам. Назвать искусство языком - подобно русскому или английскому - и далее базироваться на этой натяжке для заяв, что «не понимающие» Кандинского, да хоть и Гогена, просто не знают их языка, типа мы-то полиглоты, а ты-то недоучился в школе и недоходил на курсы - для франкофона такое невозможно технически.

По-французски для английского, китайского и любого другого чисто вербального и устойчиво-кодифицированного языка существует слово la langue, а вот для языков иных, нежели вербальные устойчиво-кодифицированные, есть слово le langage.

По-русски такого понятия нет, у нас на всё про всё - язык, да и только. Есть ещё «диалект», есть «наречие», но это - не langage, это langue.

Понятие лангаж можно попытаться перевести как РЕЧЬ, но это тоже не совсем точно. Лангаж - это также и манера говорить, включая сюда синтаксис и произношение, тембр и ритм, контрапункт и ужимочки. Послание не кодифицированное и, надо думать, не кодифицируемое, но читаемое легко и безошибочно, и часто более важное, чем «голый», словарный смысл текста. Лангаж - это ещё и звериный крик. Вы понимаете вашего кота? Первого встречного кота из подворотни - понимаете? А на курсы кошачьего языка вы ходили? Ну вот, лангаж - это про как раз такой вид коммуникаций. И искусство - тоже про это. Вернее, искусство - это оно и есть. Речь (вот эта конкретная, неповторимая), манера говорить (своя у каждого), крик, рёв или мурлык животного - это тот же безусловный язык лангаж, которым пользуется и искусство.

(картинка Жана-Батиста Удри здесь не только потому, что хороша, а ещё и потому, что лисица Лафонтена обращает к Ворону именно langage,

"Maître corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître renard par l'odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage..." )

Вот поэтому мы, франкофоны, сразу говорим «Э-э-э...», когда по-рюсски у Мондриана (или да хоть и у Айвазовского) вдруг оказывается язык-в-смысле-langue, который можно выучить (и типа нужно выучить, если ты образованный челоэк). Нет, котики. У художников по определению не langue, а лангаж. Который всем понятен без словарей, курсов и переводчиков. И это говорящий на лангаже должен заботиться о том, чтоб его поняли, а не зрители должны что-то там учить.

Понятно, что для высказыванья, которое в голом вербальном виде имеет вид «Вот я такой ценный поц, полюбите меня чорненьким», лангаж будет иным, нежели для высказывания «Я друг и единомышленник людей высокого духа, бесценных радователей и утешителей человечества». Но и тот и другой лангаж вполне понятен зрителю, речь та и другая, и все оттенки оной, - вполне понятны, за то мы искусство и любим, за понятность его - в первую голову, и (дополнительно и индивидуально) - любим тех, кто на понятном лангаже поёт близкое нам, интересное нам и любимое нами, и не любим тех, кто, опять же на понятном лангаже, поёт то, что нам глубоко фиолетово или даже противно. Лангаж первых нам мил, лангаж вторых - противен, но оба - понятны.

Ну и там дальше в каментах по ссылке - вопрос про то, что Симон Ушаков-де учил язык западной реалистической живописи, и постимпрессионисты-де учили язык африканский и японский, и Рерих-де учил язык древней иконы. Оставя в стороне крайнюю приблизительность утверждений про кто что учил, отвечаю по существу. Они не языки учили, потому что это не мир языков, а мир лангажей. Где каждое животное по-своему урчит, трубит, ржёт и курлычет. И Ушаков остаётся Ушаковым, сколько бы ни заимствовал произношения, тембра и ужимок у голландцев. И европейские любители японских гравюр, к счастью, тоже остались Тулуз-Лотреком и Курбийоном, Мухой и Бакстом, Галле и Тиффани, и никто не превратился в Хокусая или Утамаро. И Пикассо с Дереном от африканской маски тоже легко отличить можно.

(вот Ушаков. С Яном Ван-Эйком, чай, не спутаем).

Они не язык учили, они просто в свою личную речь заимствовали понравившиеся им выразительные ужимки из УЖЕ ПОНЯТНОГО языка лангажа.

То есть делали совершенно то же самое, что делает всякий начинающий художник, даже самый слепой новоначальный котёнок, пытающийся цветным карандашом скопировать няшный комикс, или одиннадцатилетний неофит-ДХШатик, с теплой верою подражающий ухваткам своего препода, или многообещающий студень екатерининской ротонды им. Репина на брегах Невы, втайне мечтающий превзойти всех предшествующих студней оной и жадно заглатывающий огромные куски премудрости от всех времён и народов.

Нет никакой разницы по существу - между

(чортик - современный, Сергя Куракина произведение)

И то и другое, и третье, и четвёртое - изменения, сознательно вносимые животным в его (условный, умозрительный) исходный крик - с целью кричать членораздельнее и понятнее. Потому что животное, называющееся художником, знает, что никто не обязан учить его «язык» - но всякий, абсолютно всякий, будет его понимать и реагировать соответственно - любовью, отвращением, равнодушием, презрением. Всем, что ни есть у козака.

(картинка моя, просто для привлечения внимания, как и абракадабра заголовка)

Для нас, франкофонов, такое наивное передёргивание, как мы видим вот ЗДЕСЬ , невозможно уже по чисто техническим причинам. Назвать искусство языком - подобно русскому или английскому - и далее базироваться на этой натяжке для заяв, что «не понимающие» Кандинского, да хоть и Гогена, просто не знают их языка, типа мы-то полиглоты, а ты-то недоучился в школе и недоходил на курсы - для франкофона такое невозможно технически.

По-французски для английского, китайского и любого другого чисто вербального и устойчиво-кодифицированного языка существует слово la langue, а вот для языков иных, нежели вербальные устойчиво-кодифицированные, есть слово le langage.

По-русски такого понятия нет, у нас на всё про всё - язык, да и только. Есть ещё «диалект», есть «наречие», но это - не langage, это langue.

Понятие лангаж можно попытаться перевести как РЕЧЬ, но это тоже не совсем точно. Лангаж - это также и манера говорить, включая сюда синтаксис и произношение, тембр и ритм, контрапункт и ужимочки. Послание не кодифицированное и, надо думать, не кодифицируемое, но читаемое легко и безошибочно, и часто более важное, чем «голый», словарный смысл текста. Лангаж - это ещё и звериный крик. Вы понимаете вашего кота? Первого встречного кота из подворотни - понимаете? А на курсы кошачьего языка вы ходили? Ну вот, лангаж - это про как раз такой вид коммуникаций. И искусство - тоже про это. Вернее, искусство - это оно и есть. Речь (вот эта конкретная, неповторимая), манера говорить (своя у каждого), крик, рёв или мурлык животного - это тот же безусловный язык лангаж, которым пользуется и искусство.

(картинка Жана-Батиста Удри здесь не только потому, что хороша, а ещё и потому, что лисица Лафонтена обращает к Ворону именно langage,

"Maître corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître renard par l'odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage..." )

Вот поэтому мы, франкофоны, сразу говорим «Э-э-э...», когда по-рюсски у Мондриана (или да хоть и у Айвазовского) вдруг оказывается язык-в-смысле-langue, который можно выучить (и типа нужно выучить, если ты образованный челоэк). Нет, котики. У художников по определению не langue, а лангаж. Который всем понятен без словарей, курсов и переводчиков. И это говорящий на лангаже должен заботиться о том, чтоб его поняли, а не зрители должны что-то там учить.

Понятно, что для высказыванья, которое в голом вербальном виде имеет вид «Вот я такой ценный поц, полюбите меня чорненьким», лангаж будет иным, нежели для высказывания «Я друг и единомышленник людей высокого духа, бесценных радователей и утешителей человечества». Но и тот и другой лангаж вполне понятен зрителю, речь та и другая, и все оттенки оной, - вполне понятны, за то мы искусство и любим, за понятность его - в первую голову, и (дополнительно и индивидуально) - любим тех, кто на понятном лангаже поёт близкое нам, интересное нам и любимое нами, и не любим тех, кто, опять же на понятном лангаже, поёт то, что нам глубоко фиолетово или даже противно. Лангаж первых нам мил, лангаж вторых - противен, но оба - понятны.

Ну и там дальше в каментах по ссылке - вопрос про то, что Симон Ушаков-де учил язык западной реалистической живописи, и постимпрессионисты-де учили язык африканский и японский, и Рерих-де учил язык древней иконы. Оставя в стороне крайнюю приблизительность утверждений про кто что учил, отвечаю по существу. Они не языки учили, потому что это не мир языков, а мир лангажей. Где каждое животное по-своему урчит, трубит, ржёт и курлычет. И Ушаков остаётся Ушаковым, сколько бы ни заимствовал произношения, тембра и ужимок у голландцев. И европейские любители японских гравюр, к счастью, тоже остались Тулуз-Лотреком и Курбийоном, Мухой и Бакстом, Галле и Тиффани, и никто не превратился в Хокусая или Утамаро. И Пикассо с Дереном от африканской маски тоже легко отличить можно.

(вот Ушаков. С Яном Ван-Эйком, чай, не спутаем).

Они не язык учили, они просто в свою личную речь заимствовали понравившиеся им выразительные ужимки из УЖЕ ПОНЯТНОГО языка лангажа.

То есть делали совершенно то же самое, что делает всякий начинающий художник, даже самый слепой новоначальный котёнок, пытающийся цветным карандашом скопировать няшный комикс, или одиннадцатилетний неофит-ДХШатик, с теплой верою подражающий ухваткам своего препода, или многообещающий студень екатерининской ротонды им. Репина на брегах Невы, втайне мечтающий превзойти всех предшествующих студней оной и жадно заглатывающий огромные куски премудрости от всех времён и народов.

Нет никакой разницы по существу - между

- регулярным художественным образованием в рамках той или иной школы,

- аутодидактическими практиками,

- заимствованиями того и сего в совершенно чужой культуре,

- копийными (включая контрфактурные) практиками.

(чортик - современный, Сергя Куракина произведение)

И то и другое, и третье, и четвёртое - изменения, сознательно вносимые животным в его (условный, умозрительный) исходный крик - с целью кричать членораздельнее и понятнее. Потому что животное, называющееся художником, знает, что никто не обязан учить его «язык» - но всякий, абсолютно всякий, будет его понимать и реагировать соответственно - любовью, отвращением, равнодушием, презрением. Всем, что ни есть у козака.