Вторая лекция академика А. А. Зализняка о грамотах из раскопок 2010 г., 6 октября

Добавлю несколько слов к анализу берестяной грамоты из Старой Руссы № 43 (в прошлый раз мы закончили с ней несколько поспешно).

Итак, если Домажир Торлинич погиб в 1224 году в бою с литовцами вместе со своим сыном - который, следовательно, тоже уже был взрослым воином - то самому Домажиру было лет 40-50, следовательно, деятельность его отца Торли должна приходиться на конец XII века. Именно так датируется «Торлина грамота» из Русы. В прошлый раз мы не обратили внимание на этимологию имени Търля. До того, как уже в Москве нашёлся Домажир, в экспедиции для имени Тороля на бересте первоначальные искали иноязычные (германские или финно-угорские) корни, но после выявления формы Търля вполне можно предложить надёжную славянкую этимологию. Корень тут тот же, что в глаголе тереть, -л- -- причастный суффикс, основа означает «тёртый»; в польском языке это причастие даже и существует в виде tarły. Далее, в некоторых славянских языках имеются этимологические соответствия търля (сербский и словенский) или търлица со значением 'мялка, приспособление для перетирания льна'. Кроме того, Торля в сербском языке - прозвище человека, подлавливающего соперника в игре на неудачах. Не обязательно в древнерусском у этого слова уже была такая коннотация, но такое славянское прозвище вполне реально, и иноязычную этимологию для него искать не надо.

В словаре Тупикова нашлись следы также имени Оленьць, отразившееся в имени женщины по мужу Оленьчевая; там фигурирует человек по имени Волъ Оленчичь (с нашим Оленцем не связанный). Это была семья, представители которой получали прозвища по разным животным (такое «тематическое» имянаречение на Руси известно).

К сожалению, в прошлый раз многое пришлось говорить бегло - это недостаток года, когда много найдено. Перейдём к грамотам предыдущего хронологического слоя: середины - 70-х годов XII века. Здесь мы обнаруживаем группу тесно связанных писем, в том числе 6 писем одного и того же автора одному и тому же адресату - с таким мы раньше не сталкивались.

Центральная фигура в этой группе писем и основной автор - Лука. Другой автор - Иван, вероятно, брат Луки. Лука - автор шести писем, адресованных «к отцу» без имени, не исключено (по предположению А. А. Гиппиуса), что упоминающийся в другом письме Сновид и есть отец Луки. Наречение родных братьев Лукой и Иваном в честь евангелистов известно в неплохо изученной по берестяным грамотам боярской семье Онцифоровичей (XIV в.); в той семье третьего брата звали Матфеем, а четвёртого, по гипотезе В. Л. Янина - Марком.

Сегодняшнюю лекцию начнём с грамоты с великим мифическим номером 1000. Она была найдена 21 июля 2010 года. Был устроен великий праздник с выплатой крупной премии девочке, которая её нашла; был заказан пароход, который катал всю экспедицию - и археологов и рабочих - в 200 человек по Волхову.

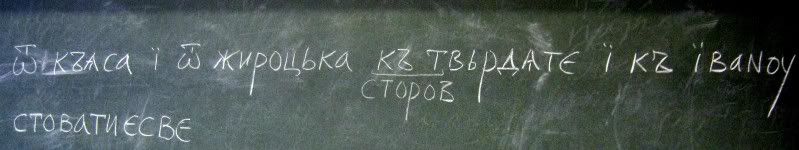

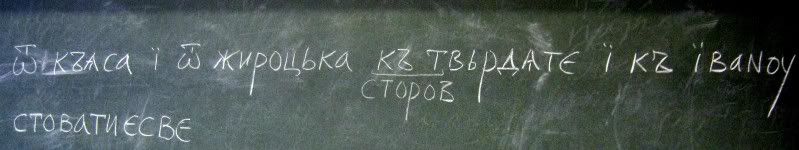

Это целый документ, хотя и не длинный; информационная часть занимает примерно четверть текста, остальное - адресная формула. Перед нами письмо двух авторов к двум адресатам:

ѿ къѧса и жироцька къ твьрдяте ї къ їваноу

стова ти есве

Буквы КЪТ в первой строке написаны по тёмному месту с нажимом. Удалось рассмотреть, что первоначально после имён авторов (Кыяса и Жирочка) там было написано более плотно сторов (недописано, оборвано на согласной букве). Автор сначала забыл написать имена адресатов и сразу перешёл к тексту сообщения, а потом выписал поверх начатого было сообщения имена адресатов. Зато когда он писал текст сообщения второй раз, то, хотя и писал тысячную грамоту, а всё же пропустил в слове сторова слог ро. Благодаря тому, что он первый раз начал писать это слово правильно, наличие в грамоте слова сторова и характер описки устанавливается совершенно надёжно. Слово сторовъ (в грамоте представлена форма двойственного числа - напомним, что находки этого года изобилуют различными формами двойственного числа) давно знакомо историкам языка - это диалектный новгородский рефлекс исходного съдоровь с очень ранним падением редуцированного и прогрессивной ассимиляцией по глухости (противоположной тому, что дало в других диалектах и современном языке здоровъ); точное соответствие этой форме имеется в древнепольском - strowy. Хорошо известно, что это слово не означало медицинского здоровья, а социальное благополучие, успех, норму. Фраза сто(ро)ва ти есве с характерной новгородской частицей ти значит у нас-то двоих всё в порядке.

Из-за своего номера грамота была достаточно быстро распространена в СМИ, и вскоре Зализняку позвонил знакомый исследователь-нелингвист. Он сказал: «Стова ти есве - это похоронное соболезнование; в древнерусском был глагол стовати и значил он 'горевать, соболезновать'». «Откуда вы это взяли?» - поинтересовался А. А. «У Фасмера» - был ответ. А. А. взял на себя мужество заявить, что «с Фасмером что-то не в порядке». Через 15 минут перезвонил друг с извинениями; оказывается, он пользовался электронной версией словаря Фасмера, где все яти были последовательно пропущены. Речь шла о глаголе сѣтовати. Эта история показывает нам, что бумажные источники остаются, увы, немножко надёжнее электронных.

Теперь рассмотрим имена авторов и адресатов. Жирочка уже известен нам из берестяных грамот Троицкого раскопа, где упоминается неоднократно; встречался и Твердята. Иван - один из героев находок этого года, предполагаемый брат Луки. Остаётся первый автор - Къѧсъ, раньше такое имя не встречалось, и оно крайне необычно. Прежде всего, ъ в этом имени явно стоит вместо ы, то есть это Кыяс. Это может быть редкой графической заменой, встречающейся в разные времена, а может быть и просто нейтрализацией ы и ъ перед йотом. Выдвигались две гипотезы насчёт происхождения этого имени:

1)арабское qiyās 'образец, мера, норма', рано ставшее в арабском мире престижным именем и затем распространившееся и вне его, например, у тюрков. Приехавший в Новгород турок, узнав о находке, сказал, что его дядю зовут Кыяс. Имя встречается у татар, у башкир. Таким образом, в этом случае Кыяс - восточный купец, араб или тюрк - неизвестно.

2)славянское имя; есть топоним Киясова гора, отмеченный в XV веке; Васильев (исследователь новгородской топонимики) видит тут производное от имени Кий (Кый, откуда название Киева) с редким суффиксом -ас. Из-за того, что этот суффикс практически не участвует в русской ономастике, данная версия кажется менее вероятной.

Грамота № 1011 - фрагмент, связанный с купеческими делами - оказалась сенсационной с лингвистической точки зрения. Адресная формула утрачена, в графической системе грамоты ять в части случаев меняется на е (поло пѧте резанѣ).

(на) [иг]олахо поло пѧте резанѣ на ножѧхо пол...

...[дьвѧ]тѣ коунѣ : на ожерьлиѧхо поло шесть [к]...

Это цены на товары, завезённые в массовом количестве; схема - «на том-то сколько-то». Все суммы дробные. В сохранившейся части читаются названия трёх товаров - иглы, ножи и ожерелья.

Обратим внимание, что в [иг]олахо сохранён слабый редуцированный. Напоминаем, что грамоты середины XII века сохраняют раннедревнерусское состояние лучше, чем разобранные на предыдущей лекции, хотя падение редуцированных и в них уже началось и несколько таких примеров нам встретится. Но этот факт меркнет перед словоформами ножѧхо и ожерьлиѧхо, каждая из которых содержит для историков русского языка большое «ах!»

В «Исторической грамматике древнерусского языка» в разделе «История склонения» самый ранний случай нового окончания (как в современном языке) -ахъ вместо -ѣхъ в местном падеже среднего рода отмечен в паремейнике 1271 года, кормчей 1284 года, берестяной грамоте № 349 (форма на церевахо, условная дата 1260-1280). Словоформа ожерьлиѧхо не позднее 1170 года и удревняет дату появления нового окончания на 100 лет. Но еще более поразительна форма ножѧхо: до сих пор древнейшим примером этого окончания в мужском роде считалось о глаголахъ в евангелии 1358 года; тут сенсационная разница достигает уже двух веков. Таким образом, наша грамота содержит два совершенно надёжных примера нового окончания местного падежа, которые нельзя считать описками - как нередко бывает, благодаря двум примерам в одной грамоте факт полностью «загвожден» и «припечатан».

Грамота № 1006. Это первая из грамот Луки отцу. В начале Лука ставит косой крест, вместо более обычного прямого; функция их вроде бы одна и та же.

× ѿ лоукь грамота ко ѿтечьви то ти то возо

во осмь на десѧть коуно i в҃ гриве

нѣ и со провозомо

В записи ко ѿтечьви продублирована запись для т, такое встречается нередко (возможно, это не ошибка, а разрешённый тип записи), кроме того, яркая бытовая графика: ц → ч, е=ь (вместо къ отьцеви).

То ти, в поздних грамотах сливается в тоть - 'итак, вот'. Грамота переводится: «Вот это воз на 2 гривны 18 кун с учётом платы за провоз». Явно эта грамота - сопроводительная записка при самом возе. В древнем обозначении денежных сумм сперва идёт меньшая сумма (18 кун), потом большая (2 гривны), как в числительных вроде восемнадцать или vierundzwanzig.

С переходом к слоям середины - третьей четверти XII в. наступила компенсация за первоначально найденные в этом сезоне 23 обрывка - стали находить целые грамоты, причём не только целые, а даже и двусторонние, гораздо больше средней нормы для двусторонних грамот. Эта грамота также двусторонняя: на обороте короткая приписка:

а семоу вода

ї осмь ногато

«А этому (подателю сего) выдай 8 ногат». Это плата за доставку сообщения. На основе этой и ряда других грамот, где фигурируют ногаты, у А. А. Гиппиуса возникла целая теория, согласно которой ногаты используются для выплат курьерам. Одна из самых простых по смыслу грамот. Такой тип документов - Лука посылает грамоту отцу с отчётом о купеческих операциях - встречается неоднократно. Про каждую вновь найденную грамоту участники экспедиции уже сразу спрашивали: «От Луке или не от Луке?»

Грамота № 999 - более крупная, и тоже двустороняя. Приводим пока текст одной стороны:

ѿ лоукѣ ко отьцеви высыпли вьрьшь оу тоу

дора а :в҃ : гривьнѣ въдаи ꙗкъшѣ оу тоудоровѣи

[:в҃ : г]р[ив]нѣ [възъми]

Грамота найдена в виде двух кусков с интервалом в 10 дней. Счастье от осознания того, что куски сходятся без зазора, и грамота собирается полностью (на обороте небольшая утрата), можно только вообразить. Почерк тот же, что и в предыдущей грамоте, однако графика уже стандартная, и слово отьцеви написано как положено. Большинство грамот этой группы написано двумя почерками. Можно предположить, что первый из этих почерков - почерк Луки, а второй - почерк Ивана. Есть грамота, написанная двумя почерками (см. ниже). Однако пришлось бы признать, что Лука написал также письмо, где он сам только упоминается, и есть письмо Луки, написанное третьей рукой, поэтому не исключено, что в большинстве писем Луки мы имеем дело не с автором, а всего лишь с одним и тем же писцом.

В данной грамоте отражено падение редуцированных; наряду с гривьнѣ во второй строке имеем ту же словоформу без еря в третьей. Отцу предписывается «высыпать зерно» (вьрьшь) у некого Тудора. «У Тудора» может означать и просто усадьбу покойного хозяина, поскольку выдачей денег отцу Луки распоряжается Тоудороваѧ - либо супруга живого Тудора, либо, возможно, уже и вдова (не хуже, чем в Русе). Тудор - древнее имя, соответствующее греческому Феодор; по-видимому, этот вариант имеет южнославянское происхождение и с конца XII в. начинает вытесняться вариантом Фёдор. Кроме того, надо выдать ту же сумму (2 гривны) Якше. Якша нам уже отлично известен по грамотам XII Троицкого раскопа. А. А. Гиппиус ранее уже отождествил его с посадником Якуном Мирославичем, одной из самых колоритных фигур новгородской политики, трижды занимавшим посадническую должность и дважды с неё изгонявшимся (в первый раз он был сброшен новгородцами с моста в Волхов, но выплыл). Дата грамоты совпадает с временем деятельности посадника Якуна.

На обороте приписка - 4 строки чуть мельче тем же почерком

а повели оти прода лѧшьке въ роспоутье тоудорове лѧшьке

новотъръжьскыхъ и жита и рожи : и҃ : i҃: котьлъ великыхъ а пшеницѣ г҃ i҃

котьлѣ мѣри же право ли есть и цѣлоую тѧ а наимитоу въдано

-----в ногатѣ

Вместо продасть выступает новгородское прода. Автор просит приказать, чтобы Ляшко продал нечто в «распутье». Лѧшько (новгородское -ке) - распространённое древнерусское прозвище/имя со значением «полячок», уменьшительное от Лѧхъ (такое имя тоже очень распространено). Слово роспоутье встретилось впервые. Оно имеет не предметное («пересечение дорог»), а временное значение - «распутица», период, когда проезд по дорогам затруднён. Лука советует продавать зерно в период, когда вывоз товара дорог, чтобы взвинтить цены. Написав просто «Ляшко» и уже построив часть фразы, Лука приписал для большей ясности, что речь идёт о «Тудоровом Ляшке» - очевидно, сыне только что упомянутого Тудора. Фраза построена в полном соответствии с характерным для древнерусского синтаксиса принципе «сначала главные слова, потом уточнения». Уточнив, о каком Ляшке идёт речь, Лука написал, что именно продавать в распутье - новоторжское (из Торжка, называвшегося в древности Новыи Търъгъ) зерно: жито (в новгородских текстах это слово означает ячмень), рожь и пшеницу. Объём зерна определяется необычно - в «котлах», причём для ячменя и ржи употребляются 18 «больших» котлов, а для пшеницы 13 обычных. Неясно, как выглядели эти котлы. С лингвистической точки зрения отметим отсутствие редуцированного в пшеницѣ, новгородскую форму В. мн. в 13 котьлѣ (в отличие от закономерного Р. мн. в 18 котълъ).

После этого автор советует отцу проверить объём продаваемого товара, чтобы исключить недобросовестность: «отмерь, правильно ли это» (мѣри же право ли есть). Аналогичный совет нам встретился в берестяной грамоте Ст. Р. № 39: «Я послал тебе шесть бочек вина, [налитых доверху, так, что сунутый] палец достанет [до вина]; проверь это хорошенько» (и ты то осмотри горазно). Закончив письмо церковной по происхождению (но встречающейся далеко не только в переписке духовных лиц) формулой и цѣлоую тѧ («приветствую тебя»), Лука, как это нередко бывает в берестяных грамотах, решил приписать еще кое-что - указание о том, что наёмному работнику выдано 2 ногаты (перед суммой какие-то слова утрачены). И снова расчёт с наёмным работником происходит в ногатах. Из этой грамоты видно, что Лука и отец торговали не только мелким штучным товаром типа игол, ножей и ожерелий, но и всем, что приносит выгоду, в данном случае зерном. В следующем послании от Луки к отцу будет упоминаться товар, который (в отличие от загадочных «котлов») как раз нашёлся в раскопках.

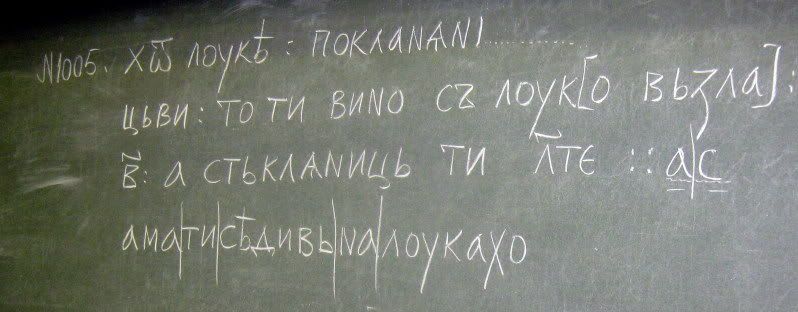

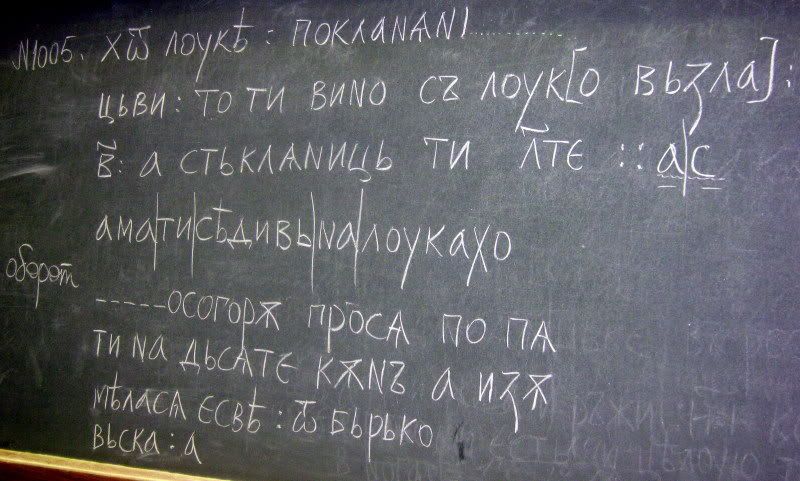

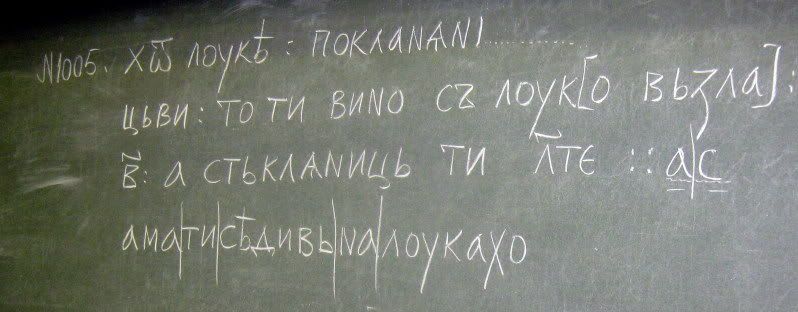

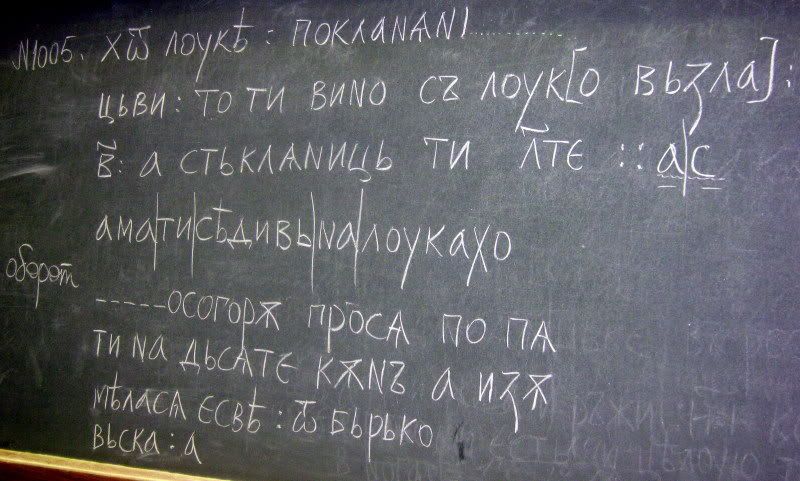

Грамота № 1005. Двусторонняя. Утрачен низ грамоты (целые строки), кроме того, в правом верхнем углу (на обороте, соответственно, в левом) отвалился кусочек примерно в 5 букв, утраты есть и в следующих строках.

× ѿ лоукѣ : покланѧни(е ко ѿь)

цьви : то ти вино съ лоу[ко вьзла]

: в҃ : а стьклѧниць ти л҃те а с

ама ти сѣдивь на лоукахо | …

Грамота посвящена торговле виноградным вином (очевидно, импортным из Византии) и перевозке вина; это вторая такая грамота за историю находок, после только что цитировавшейся Ст. Р. 39. Авторы письма (их снова двое - опять форма дуалиса вьзла! - по-видимому, напарник Луки не кто иной, как его брат Иван) отправили вино «съ Лоуко», то есть из нынешнего города Великие Луки. В древности он назывался просто Лоукы (с ударением на ы). Форма Р. падежа Лук (а не *Луков) до сих пор выдаёт происхождение топонима - от «лук», изгибов реки Ловать около города, хотя впоследствии название было переосмыслено, и на гербе Великих Лук сейчас изображено несколько больших луков для стрел. Что значит цифра : в҃ : в начале следующей строки? Её можно понять только как «двое». Кроме вина, везут тару для него - 30 «стекляниц». Осколки этих сосудов найдены на усадьбе: по-видимому, вроде бокалов. Цифра 30 записана с выписанным окончанием - л҃те (сейчас бы написали 30-ть). После этого начинается загадка: плохо видимое место в две буквы и странная последовательность аматисѣдивь в начале следующей строчки. «А мать сиди»? «А мать пусть сидит»? Аудитория находит решение мгновенно, хотя в экспедиции над этим бились долго - в конце предыдущей строчки утрачены буквы а с-, и отрезок читается: (а с)|ама ти сѣдивь на лоукахо («А сами-то мы двое сидим на Луках»). Потом буквы а с удалось разобрать в грамоте и подтвердить эту реконструкцию. Автор грамоты сделал всё, чтобы затруднить нам чтение: сделал нетипичный перенос через согласную и в словоформе двойственного числа сѣдивѣ написал ерь вместо второго ятя. Ср. фразу в берестяной грамоте № 902, посвященной сбору податей: да ѧзъ ти тоу сѣжоу («а я-то тут сижу»).

Оборот написан другим почерком, вероятнее всего, это почерк Ивана. Особенностью почерка Ивана является использование буквы ѫ в значении [у].

-----осогорѫ просѧ по пѧ

ти на дьсѧте кѫнъ а изѫ

мѣласѧ есвѣ : ѿ бьрько

вьска: а [волочанъ?] | … [4-я строка]

К сожалению, надёжно утраченные буквы в начале не восстанавливаются. Явно там упоминается некий Косогоръ (топоним), за провоз товара через который просят определённую плату, но характер предложно-падежной конструкции неочевиден. Для местного падежа ((а на К)осогорѫ) необычна столь ранняя форма на -у, несколько лучше реконструкция (а у К)осогорѫ (с родительным падежом). Из аудитории И. Б. Иткин предложил дательный падеж - (а по К)осогорѫ 'а (за провоз) по Косогору'. Отметим вновь новгородскую форму глагола просѧ 'просят' без -ть.

Далее Иван и Лука употребляют раньше никогда не встречавшийся в берестяных грамотах глагол, встретивший у первооткрывателей грамоты те же эмоции, которые он описывает - а изѫмѣла сѧ есвѣ («а мы изумились», и снова двойственное число). Форма с -ѣ- законна, изумитися - более поздний вариант. Два автора поражены наглостью людей с Косогора, которые заломили на провоз такую сумму, как 15 кун с каждого берковца товара (а деваться некуда, другой дороги нет). Общая конструкция их фразы, отражающей яркий народный синтаксис, что-то вроде: «А за провоз по Косогору просят по 15 кун - да мы просто обалдели! - с берковца!» Явно раньше 15 кун брали с некоторого большего объёма товара. Бьрьковьскъ (более поздняя форма «берковец») - название меры веса, первоначально - это пуд, использовавшийся при взвешивании товара в городе Börkö (Бирка) в Швеции (в дальнейшем 10 стандартных пудов). Далее перед обрывом предположительно читается слово «волочанъ», к контексту оно вполне подходит («волочанами» могли быть названы те самые люди с Косогора).

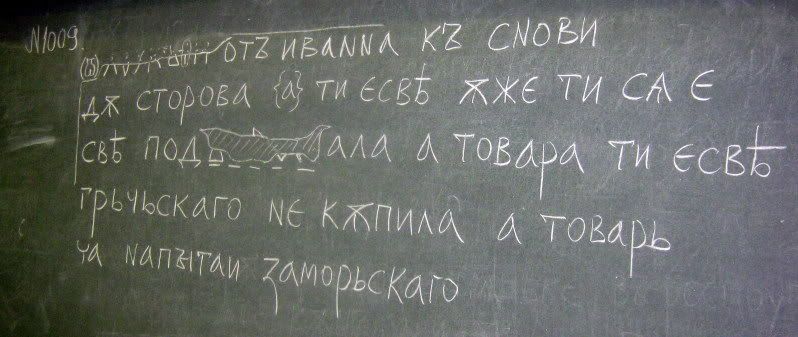

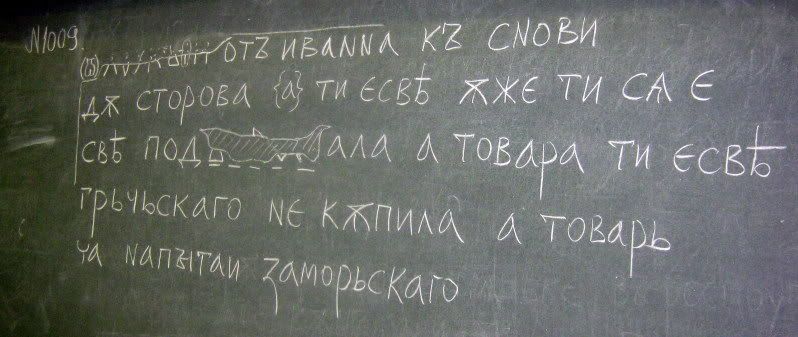

Грамота № 1009 имеет обрыв: левый край пострадал, далее текст идёт нормально. Почерк тот же, что и в приписке к № 1005 (вероятный почерк Ивана).

(ѿ) [лоукы и] отъ иванна къ снови

дѫ сторова {а} ти есвѣ ѫже ти сѧ е

свѣ под-----ала а товара ти есвѣ

грьчьскаго не кѫпила а товарь

ча напытаи заморьскаго

Форма родительного падежа Лоукы написана с наддиалектным -ы, Иван пишет на диалекте с коррекцией. Своё имя он изображает с двумя н - Иваннъ. Это, скорее всего, не описка, а более точное отражение греческого Ἰωάννης; ещё Иван (Иоанн) Грозный неоднократно пишет своё имя именно так. Письмо Луки и Ивана адресовано Сновиду, то есть, предположительно, отцу авторов; в этом послании снова много форм двойственного числа. Начинается оно точно так же, как письмо Кыяса и Жирочки к Ивану № 1000: «У нас-то всё в порядке» (сторова {а} ти есвѣ; буква а перед ти написана по ошибке). В следующей фразе идёт какой-то глагол (с возвратным сѧ), тоже в двойственном числе, с приставкой под-, корень которого утрачен из-за дырки в бересте. Длина лакуны и конфигурация частично видимых букв после просмотра всех прямых и обратных словарей через несколько дней работы привели к единственному решению - искомый глагол есть под[ъпрод]ати сѧ. А. А. Гиппиус нашёл в Интернете сотни примеров на современный глагол подпродаться, это жаргон биржевых игроков: если акции начали падать, надо быстро распродать часть акций, «подпродаться». Как и в случае с существительным продажник, язык спустя много веков повторно воспользовался той же моделью словообразования. Обсуждаемая фраза в грамоте значит: «вот мы уже «подраспродали» свой товар («почти распродали»), а греческого товара не купили» (ср. также поиздержаться). Далее Лука и Иван советуют Сновиду: «Поищи заморского товарца» (уменьшительное товарьць от товаръ уже встретилось в грамоте № 952, представляющей собой также отчёт купцов о предприятии). «Греческим товаром» именовался византийский , «заморским» - западноевропейский (следовавший через Балтику).

К сожалению, подробнее остановиться на этой грамоте мы не можем, таков embarras de richesse раскопок этого года.

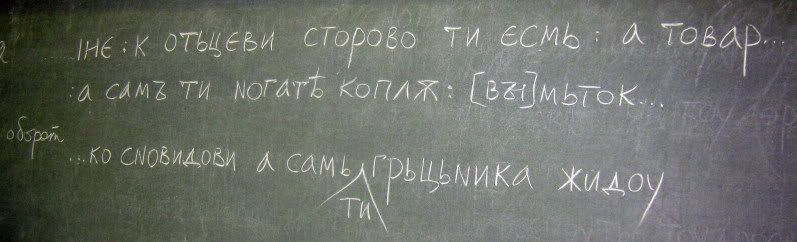

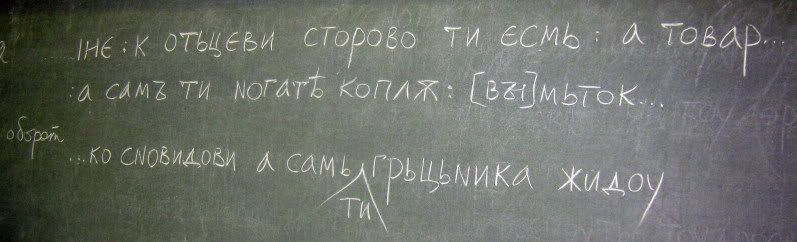

Грамота № 1012. Почерк Луки.

(ѿ… покланѧн)[и]е: к отьцеви сторово ти есмь а товар...

: а самъ ти ногатѣ коплѫ: [вы]мьток …

оборот:

...ко сновидови а самь ти грьцьника жидоу

Из этой грамоты мы видим, между прочим, что Лука, как и Иван, употребляет букву ѫ, но иначе: как эквивалент ю (коплѫ). Это очередное послание к отцу. Лука сразу же сообщает, что «сторов», и переходит к судьбе товара. Далее мы узнаём, что Лука «копит ногаты» (возможно для расчёта с наёмными работниками, ср. предыдущие грамоты), и упоминается что-то, начинающееся на выметък-. Раньше это слово не встречалось в берестяных грамотах, но это явно то же слово, что выметка в одном из поздних бумажных документов, которое означает выгрузку товара с корабля. Слова ко Сновидови на обороте, на первый взгляд, опровергают гипотезу Гиппиуса о тождестве отца Луки и Ивана со Сновидом, однако возможно, что это приписка, обращённая к курьеру, которому сказано передать письмо Сновиду (тогда всё как раз подтверждается).

Всего интереснее последняя фраза: а самь ти грьцьника жидоу. Словоформа жидоу - не очень хорошо знакомая форма 1 л. ед. глагола жьдати. Традиционно во всех словарях у этого глагола указаны формы ед. ч. жьдоу, жьдеть, на самом деле это инновативные формы, и изначально глагол спрягался как жидоу, жидеть (это исправлено только в V томе Словаря древнерусского языка XI-XIV вв.) Они известны из старославянского, имеются производные, но на древнерусской почве старый тип спряжения этого глагола пока был засвидетельствован слабо.

Чего же ждёт автор письма? Слово гречьникъ несколько раз упоминается в летописях, по одной версии - это путь «из варяг в греки», по другой - купец, следующий по этому пути (случаи употребления во множественном числе подтверждают вторую гипотезу; вообще, с точки зрения А. А., первая версия несостоятельна). Важны примеры из Ипатьевской летописи приблизительно того же времени, что наша грамота: «Се же оувѣдавши Половци, ѡже кн҃зи не в любви живуть, шедше в порогы, начаша пакостити Гречникомъ, и посла Ростиславъ Володисла(ва̑) Лѧха с вои, и възведоша Гречникы» (1167); (о военной экспедиции князей) «и стояша оу Канева долго веремѧ, дондоже (вместо дондеже) взиде Гречникъ» (1168). Из этих примеров вырисовывается следующая картина: купцы, следующие в Византию по Днепру мимо порогов, стояли перед опасностью столкновения с половцами и разграбления товара. В одиночку пройти этот участок пути было невозможно. Для того, чтобы «взойти» через Степь, купцы собирались большой группой и проходили опасную зону под защитой воинов, с которыми предварительно договаривались. «Гречникъ» в единственном числе носит собирательное значение, как «пришёл татарин, купец» и т. п. Таким образом, автор письма ждёт, когда собравшиеся на границе степи купцы смогут под охраной войска выступить в экспедицию.

Грамота № 1004 - украшение года. Сохранилась полностью. Это очередное послание от Луки к отцу. На лицевой стороне пять строк:

+ ѿ лоукы къ ѿтьцеви то ти не въдало наiмитъ їже то

мѧ везель на кожахъ вевѣрице : а продалъ ти есемо

емоу на s҃сти ногатъ [ско]вородъ: то ти пълъне в҃е : а iдеть

ти во лодие съ товаромо воземи же ѫ него в҃е гривене : а

ли ти сѧ їзмотаеть а моловиво емоу поусти же ї во три

Лука сообщает отцу, что наёмный работник, везший его, не отдал ему денег за кожи. В данном письме Лука шире использует наддиалектные нормы вместо новгородских: Лоукы, продалъ, но вместе с тем широко употребляет бытовую графику (например, в слове вевѣрице буквы е и ѣ стоят строго наоборот по сравнению со стандартной записью). Интересно древнерусское относительное местоимение їже то 'который', с релятивизатором то.

Везель - плод не совсем удачной правки; писавший хотел исправить везе 'везёт' на везле 'вёз', приписал -ль, но -е- не исправил. Далее сообщается: «А продал ведь я ему сковород на шесть ногат, то есть всего [он должен] целых 2 гривны». И снова Лука выписывает окончания после цифр (6-сти, 2-е). Отметим, что с «наймитом» снова расплачиваются ногатами. Обманщик плывёт к отцу Луки с товаром на «ладье», и отец должен взыскать с него присвоенные 2 гривны. С точки зрения лексики интересна последняя фраза: али ти сѧ їзмотаеть - раньше такой глагол не встретился, по контексту и в соответствии с внутренней формой переводится как «если будет изворачиваться, хитрить». В таком случае надо «мълъвити» ему (сделать официальное устное заявление, поставить на вид) и «пустить во три». Такая формула означала увеличение долга; выражения «в треть» и «в полы» означали проценты сверх долга (+ 33%, + 50%), в нашем случае с обманщика нужно взыскать не 2 гривны, а 3.

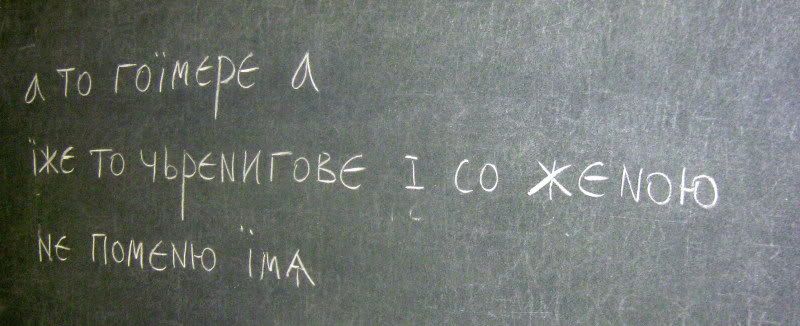

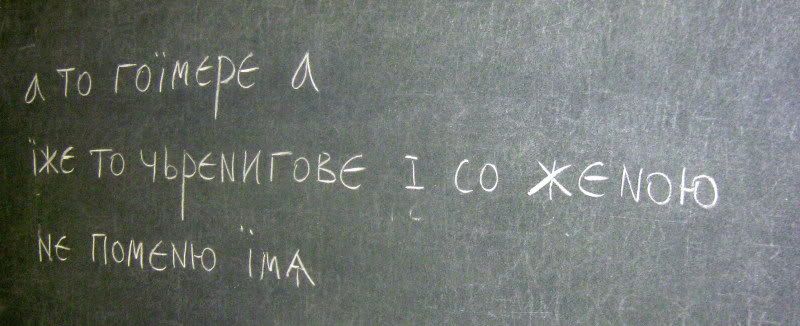

На обороте грамоты есть два текста. Первый совсем короткий:

а се ти ï҃ рѣзанъ со берестомо

Автор прилагает к грамоте (которая называлась по-древнерусски «берёсто») сумму в 10 резан. Во втором тексте говорится о курьере, передающем письмо отцу:

а то гоимере а

ïже то черенигове i со женою

не поменю ïмѧ

Снова яркий народный синтаксис: «А это Гоймер, ну который в Чернигове». Имя Гоймер звучит ярко экзотически, почти как Гомер, но на самом деле это, конечно вполне нормальное, хотя и редчайшее, славянское двуосновное имя, из гой- 'жизнь, оживление, дух', как в изгой, гой еси и т. п., и -мѣр-, как в имени Володимѣръ (переосмысленном впоследствии как Володимиръ). Это имя сейчас известно у южных славян, у болгар и сербов. Но этого мало. Черниговец Гоймер следует в Новгород с женой, и Лука непосредственно признаётся, что «не помнит имя» его супруги. Тут надо бы прокомментировать, почему ïмѧ стоит не в родительном падеже, но это мы пропускаем, потому что время уже позднее.

Итак, если Домажир Торлинич погиб в 1224 году в бою с литовцами вместе со своим сыном - который, следовательно, тоже уже был взрослым воином - то самому Домажиру было лет 40-50, следовательно, деятельность его отца Торли должна приходиться на конец XII века. Именно так датируется «Торлина грамота» из Русы. В прошлый раз мы не обратили внимание на этимологию имени Търля. До того, как уже в Москве нашёлся Домажир, в экспедиции для имени Тороля на бересте первоначальные искали иноязычные (германские или финно-угорские) корни, но после выявления формы Търля вполне можно предложить надёжную славянкую этимологию. Корень тут тот же, что в глаголе тереть, -л- -- причастный суффикс, основа означает «тёртый»; в польском языке это причастие даже и существует в виде tarły. Далее, в некоторых славянских языках имеются этимологические соответствия търля (сербский и словенский) или търлица со значением 'мялка, приспособление для перетирания льна'. Кроме того, Торля в сербском языке - прозвище человека, подлавливающего соперника в игре на неудачах. Не обязательно в древнерусском у этого слова уже была такая коннотация, но такое славянское прозвище вполне реально, и иноязычную этимологию для него искать не надо.

В словаре Тупикова нашлись следы также имени Оленьць, отразившееся в имени женщины по мужу Оленьчевая; там фигурирует человек по имени Волъ Оленчичь (с нашим Оленцем не связанный). Это была семья, представители которой получали прозвища по разным животным (такое «тематическое» имянаречение на Руси известно).

К сожалению, в прошлый раз многое пришлось говорить бегло - это недостаток года, когда много найдено. Перейдём к грамотам предыдущего хронологического слоя: середины - 70-х годов XII века. Здесь мы обнаруживаем группу тесно связанных писем, в том числе 6 писем одного и того же автора одному и тому же адресату - с таким мы раньше не сталкивались.

Центральная фигура в этой группе писем и основной автор - Лука. Другой автор - Иван, вероятно, брат Луки. Лука - автор шести писем, адресованных «к отцу» без имени, не исключено (по предположению А. А. Гиппиуса), что упоминающийся в другом письме Сновид и есть отец Луки. Наречение родных братьев Лукой и Иваном в честь евангелистов известно в неплохо изученной по берестяным грамотам боярской семье Онцифоровичей (XIV в.); в той семье третьего брата звали Матфеем, а четвёртого, по гипотезе В. Л. Янина - Марком.

Сегодняшнюю лекцию начнём с грамоты с великим мифическим номером 1000. Она была найдена 21 июля 2010 года. Был устроен великий праздник с выплатой крупной премии девочке, которая её нашла; был заказан пароход, который катал всю экспедицию - и археологов и рабочих - в 200 человек по Волхову.

Это целый документ, хотя и не длинный; информационная часть занимает примерно четверть текста, остальное - адресная формула. Перед нами письмо двух авторов к двум адресатам:

ѿ къѧса и жироцька къ твьрдяте ї къ їваноу

стова ти есве

Буквы КЪТ в первой строке написаны по тёмному месту с нажимом. Удалось рассмотреть, что первоначально после имён авторов (Кыяса и Жирочка) там было написано более плотно сторов (недописано, оборвано на согласной букве). Автор сначала забыл написать имена адресатов и сразу перешёл к тексту сообщения, а потом выписал поверх начатого было сообщения имена адресатов. Зато когда он писал текст сообщения второй раз, то, хотя и писал тысячную грамоту, а всё же пропустил в слове сторова слог ро. Благодаря тому, что он первый раз начал писать это слово правильно, наличие в грамоте слова сторова и характер описки устанавливается совершенно надёжно. Слово сторовъ (в грамоте представлена форма двойственного числа - напомним, что находки этого года изобилуют различными формами двойственного числа) давно знакомо историкам языка - это диалектный новгородский рефлекс исходного съдоровь с очень ранним падением редуцированного и прогрессивной ассимиляцией по глухости (противоположной тому, что дало в других диалектах и современном языке здоровъ); точное соответствие этой форме имеется в древнепольском - strowy. Хорошо известно, что это слово не означало медицинского здоровья, а социальное благополучие, успех, норму. Фраза сто(ро)ва ти есве с характерной новгородской частицей ти значит у нас-то двоих всё в порядке.

Из-за своего номера грамота была достаточно быстро распространена в СМИ, и вскоре Зализняку позвонил знакомый исследователь-нелингвист. Он сказал: «Стова ти есве - это похоронное соболезнование; в древнерусском был глагол стовати и значил он 'горевать, соболезновать'». «Откуда вы это взяли?» - поинтересовался А. А. «У Фасмера» - был ответ. А. А. взял на себя мужество заявить, что «с Фасмером что-то не в порядке». Через 15 минут перезвонил друг с извинениями; оказывается, он пользовался электронной версией словаря Фасмера, где все яти были последовательно пропущены. Речь шла о глаголе сѣтовати. Эта история показывает нам, что бумажные источники остаются, увы, немножко надёжнее электронных.

Теперь рассмотрим имена авторов и адресатов. Жирочка уже известен нам из берестяных грамот Троицкого раскопа, где упоминается неоднократно; встречался и Твердята. Иван - один из героев находок этого года, предполагаемый брат Луки. Остаётся первый автор - Къѧсъ, раньше такое имя не встречалось, и оно крайне необычно. Прежде всего, ъ в этом имени явно стоит вместо ы, то есть это Кыяс. Это может быть редкой графической заменой, встречающейся в разные времена, а может быть и просто нейтрализацией ы и ъ перед йотом. Выдвигались две гипотезы насчёт происхождения этого имени:

1)арабское qiyās 'образец, мера, норма', рано ставшее в арабском мире престижным именем и затем распространившееся и вне его, например, у тюрков. Приехавший в Новгород турок, узнав о находке, сказал, что его дядю зовут Кыяс. Имя встречается у татар, у башкир. Таким образом, в этом случае Кыяс - восточный купец, араб или тюрк - неизвестно.

2)славянское имя; есть топоним Киясова гора, отмеченный в XV веке; Васильев (исследователь новгородской топонимики) видит тут производное от имени Кий (Кый, откуда название Киева) с редким суффиксом -ас. Из-за того, что этот суффикс практически не участвует в русской ономастике, данная версия кажется менее вероятной.

Грамота № 1011 - фрагмент, связанный с купеческими делами - оказалась сенсационной с лингвистической точки зрения. Адресная формула утрачена, в графической системе грамоты ять в части случаев меняется на е (поло пѧте резанѣ).

(на) [иг]олахо поло пѧте резанѣ на ножѧхо пол...

...[дьвѧ]тѣ коунѣ : на ожерьлиѧхо поло шесть [к]...

Это цены на товары, завезённые в массовом количестве; схема - «на том-то сколько-то». Все суммы дробные. В сохранившейся части читаются названия трёх товаров - иглы, ножи и ожерелья.

Обратим внимание, что в [иг]олахо сохранён слабый редуцированный. Напоминаем, что грамоты середины XII века сохраняют раннедревнерусское состояние лучше, чем разобранные на предыдущей лекции, хотя падение редуцированных и в них уже началось и несколько таких примеров нам встретится. Но этот факт меркнет перед словоформами ножѧхо и ожерьлиѧхо, каждая из которых содержит для историков русского языка большое «ах!»

В «Исторической грамматике древнерусского языка» в разделе «История склонения» самый ранний случай нового окончания (как в современном языке) -ахъ вместо -ѣхъ в местном падеже среднего рода отмечен в паремейнике 1271 года, кормчей 1284 года, берестяной грамоте № 349 (форма на церевахо, условная дата 1260-1280). Словоформа ожерьлиѧхо не позднее 1170 года и удревняет дату появления нового окончания на 100 лет. Но еще более поразительна форма ножѧхо: до сих пор древнейшим примером этого окончания в мужском роде считалось о глаголахъ в евангелии 1358 года; тут сенсационная разница достигает уже двух веков. Таким образом, наша грамота содержит два совершенно надёжных примера нового окончания местного падежа, которые нельзя считать описками - как нередко бывает, благодаря двум примерам в одной грамоте факт полностью «загвожден» и «припечатан».

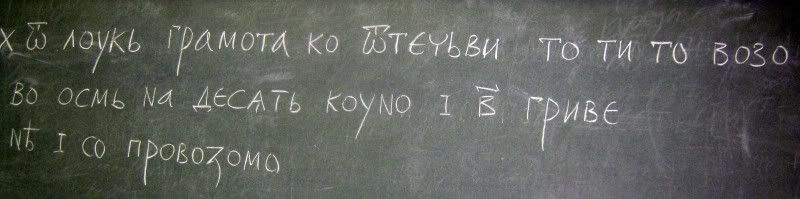

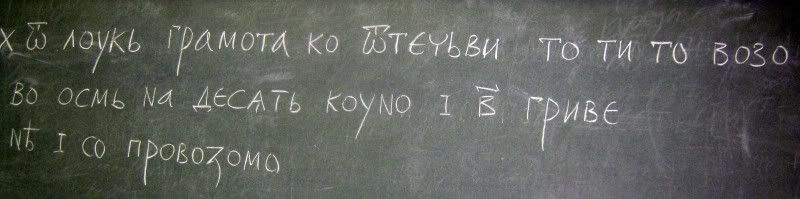

Грамота № 1006. Это первая из грамот Луки отцу. В начале Лука ставит косой крест, вместо более обычного прямого; функция их вроде бы одна и та же.

× ѿ лоукь грамота ко ѿтечьви то ти то возо

во осмь на десѧть коуно i в҃ гриве

нѣ и со провозомо

В записи ко ѿтечьви продублирована запись для т, такое встречается нередко (возможно, это не ошибка, а разрешённый тип записи), кроме того, яркая бытовая графика: ц → ч, е=ь (вместо къ отьцеви).

То ти, в поздних грамотах сливается в тоть - 'итак, вот'. Грамота переводится: «Вот это воз на 2 гривны 18 кун с учётом платы за провоз». Явно эта грамота - сопроводительная записка при самом возе. В древнем обозначении денежных сумм сперва идёт меньшая сумма (18 кун), потом большая (2 гривны), как в числительных вроде восемнадцать или vierundzwanzig.

С переходом к слоям середины - третьей четверти XII в. наступила компенсация за первоначально найденные в этом сезоне 23 обрывка - стали находить целые грамоты, причём не только целые, а даже и двусторонние, гораздо больше средней нормы для двусторонних грамот. Эта грамота также двусторонняя: на обороте короткая приписка:

а семоу вода

ї осмь ногато

«А этому (подателю сего) выдай 8 ногат». Это плата за доставку сообщения. На основе этой и ряда других грамот, где фигурируют ногаты, у А. А. Гиппиуса возникла целая теория, согласно которой ногаты используются для выплат курьерам. Одна из самых простых по смыслу грамот. Такой тип документов - Лука посылает грамоту отцу с отчётом о купеческих операциях - встречается неоднократно. Про каждую вновь найденную грамоту участники экспедиции уже сразу спрашивали: «От Луке или не от Луке?»

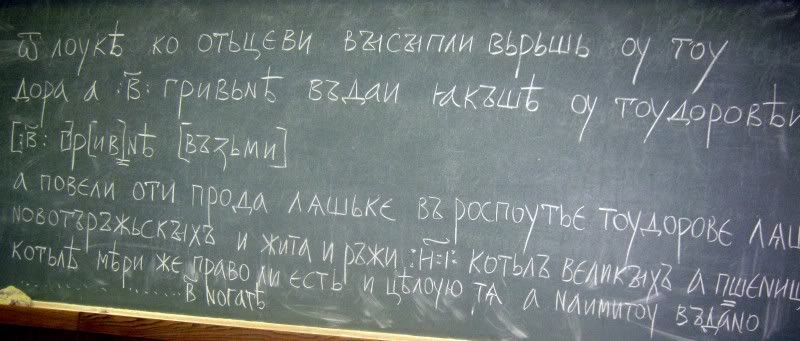

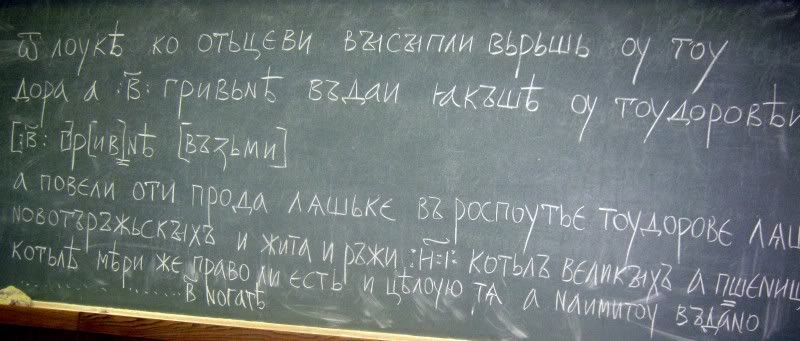

Грамота № 999 - более крупная, и тоже двустороняя. Приводим пока текст одной стороны:

ѿ лоукѣ ко отьцеви высыпли вьрьшь оу тоу

дора а :в҃ : гривьнѣ въдаи ꙗкъшѣ оу тоудоровѣи

[:в҃ : г]р[ив]нѣ [възъми]

Грамота найдена в виде двух кусков с интервалом в 10 дней. Счастье от осознания того, что куски сходятся без зазора, и грамота собирается полностью (на обороте небольшая утрата), можно только вообразить. Почерк тот же, что и в предыдущей грамоте, однако графика уже стандартная, и слово отьцеви написано как положено. Большинство грамот этой группы написано двумя почерками. Можно предположить, что первый из этих почерков - почерк Луки, а второй - почерк Ивана. Есть грамота, написанная двумя почерками (см. ниже). Однако пришлось бы признать, что Лука написал также письмо, где он сам только упоминается, и есть письмо Луки, написанное третьей рукой, поэтому не исключено, что в большинстве писем Луки мы имеем дело не с автором, а всего лишь с одним и тем же писцом.

В данной грамоте отражено падение редуцированных; наряду с гривьнѣ во второй строке имеем ту же словоформу без еря в третьей. Отцу предписывается «высыпать зерно» (вьрьшь) у некого Тудора. «У Тудора» может означать и просто усадьбу покойного хозяина, поскольку выдачей денег отцу Луки распоряжается Тоудороваѧ - либо супруга живого Тудора, либо, возможно, уже и вдова (не хуже, чем в Русе). Тудор - древнее имя, соответствующее греческому Феодор; по-видимому, этот вариант имеет южнославянское происхождение и с конца XII в. начинает вытесняться вариантом Фёдор. Кроме того, надо выдать ту же сумму (2 гривны) Якше. Якша нам уже отлично известен по грамотам XII Троицкого раскопа. А. А. Гиппиус ранее уже отождествил его с посадником Якуном Мирославичем, одной из самых колоритных фигур новгородской политики, трижды занимавшим посадническую должность и дважды с неё изгонявшимся (в первый раз он был сброшен новгородцами с моста в Волхов, но выплыл). Дата грамоты совпадает с временем деятельности посадника Якуна.

На обороте приписка - 4 строки чуть мельче тем же почерком

а повели оти прода лѧшьке въ роспоутье тоудорове лѧшьке

новотъръжьскыхъ и жита и рожи : и҃ : i҃: котьлъ великыхъ а пшеницѣ г҃ i҃

котьлѣ мѣри же право ли есть и цѣлоую тѧ а наимитоу въдано

-----в ногатѣ

Вместо продасть выступает новгородское прода. Автор просит приказать, чтобы Ляшко продал нечто в «распутье». Лѧшько (новгородское -ке) - распространённое древнерусское прозвище/имя со значением «полячок», уменьшительное от Лѧхъ (такое имя тоже очень распространено). Слово роспоутье встретилось впервые. Оно имеет не предметное («пересечение дорог»), а временное значение - «распутица», период, когда проезд по дорогам затруднён. Лука советует продавать зерно в период, когда вывоз товара дорог, чтобы взвинтить цены. Написав просто «Ляшко» и уже построив часть фразы, Лука приписал для большей ясности, что речь идёт о «Тудоровом Ляшке» - очевидно, сыне только что упомянутого Тудора. Фраза построена в полном соответствии с характерным для древнерусского синтаксиса принципе «сначала главные слова, потом уточнения». Уточнив, о каком Ляшке идёт речь, Лука написал, что именно продавать в распутье - новоторжское (из Торжка, называвшегося в древности Новыи Търъгъ) зерно: жито (в новгородских текстах это слово означает ячмень), рожь и пшеницу. Объём зерна определяется необычно - в «котлах», причём для ячменя и ржи употребляются 18 «больших» котлов, а для пшеницы 13 обычных. Неясно, как выглядели эти котлы. С лингвистической точки зрения отметим отсутствие редуцированного в пшеницѣ, новгородскую форму В. мн. в 13 котьлѣ (в отличие от закономерного Р. мн. в 18 котълъ).

После этого автор советует отцу проверить объём продаваемого товара, чтобы исключить недобросовестность: «отмерь, правильно ли это» (мѣри же право ли есть). Аналогичный совет нам встретился в берестяной грамоте Ст. Р. № 39: «Я послал тебе шесть бочек вина, [налитых доверху, так, что сунутый] палец достанет [до вина]; проверь это хорошенько» (и ты то осмотри горазно). Закончив письмо церковной по происхождению (но встречающейся далеко не только в переписке духовных лиц) формулой и цѣлоую тѧ («приветствую тебя»), Лука, как это нередко бывает в берестяных грамотах, решил приписать еще кое-что - указание о том, что наёмному работнику выдано 2 ногаты (перед суммой какие-то слова утрачены). И снова расчёт с наёмным работником происходит в ногатах. Из этой грамоты видно, что Лука и отец торговали не только мелким штучным товаром типа игол, ножей и ожерелий, но и всем, что приносит выгоду, в данном случае зерном. В следующем послании от Луки к отцу будет упоминаться товар, который (в отличие от загадочных «котлов») как раз нашёлся в раскопках.

Грамота № 1005. Двусторонняя. Утрачен низ грамоты (целые строки), кроме того, в правом верхнем углу (на обороте, соответственно, в левом) отвалился кусочек примерно в 5 букв, утраты есть и в следующих строках.

× ѿ лоукѣ : покланѧни(е ко ѿь)

цьви : то ти вино съ лоу[ко вьзла]

: в҃ : а стьклѧниць ти л҃те а с

ама ти сѣдивь на лоукахо | …

Грамота посвящена торговле виноградным вином (очевидно, импортным из Византии) и перевозке вина; это вторая такая грамота за историю находок, после только что цитировавшейся Ст. Р. 39. Авторы письма (их снова двое - опять форма дуалиса вьзла! - по-видимому, напарник Луки не кто иной, как его брат Иван) отправили вино «съ Лоуко», то есть из нынешнего города Великие Луки. В древности он назывался просто Лоукы (с ударением на ы). Форма Р. падежа Лук (а не *Луков) до сих пор выдаёт происхождение топонима - от «лук», изгибов реки Ловать около города, хотя впоследствии название было переосмыслено, и на гербе Великих Лук сейчас изображено несколько больших луков для стрел. Что значит цифра : в҃ : в начале следующей строки? Её можно понять только как «двое». Кроме вина, везут тару для него - 30 «стекляниц». Осколки этих сосудов найдены на усадьбе: по-видимому, вроде бокалов. Цифра 30 записана с выписанным окончанием - л҃те (сейчас бы написали 30-ть). После этого начинается загадка: плохо видимое место в две буквы и странная последовательность аматисѣдивь в начале следующей строчки. «А мать сиди»? «А мать пусть сидит»? Аудитория находит решение мгновенно, хотя в экспедиции над этим бились долго - в конце предыдущей строчки утрачены буквы а с-, и отрезок читается: (а с)|ама ти сѣдивь на лоукахо («А сами-то мы двое сидим на Луках»). Потом буквы а с удалось разобрать в грамоте и подтвердить эту реконструкцию. Автор грамоты сделал всё, чтобы затруднить нам чтение: сделал нетипичный перенос через согласную и в словоформе двойственного числа сѣдивѣ написал ерь вместо второго ятя. Ср. фразу в берестяной грамоте № 902, посвященной сбору податей: да ѧзъ ти тоу сѣжоу («а я-то тут сижу»).

Оборот написан другим почерком, вероятнее всего, это почерк Ивана. Особенностью почерка Ивана является использование буквы ѫ в значении [у].

-----осогорѫ просѧ по пѧ

ти на дьсѧте кѫнъ а изѫ

мѣласѧ есвѣ : ѿ бьрько

вьска: а [волочанъ?] | … [4-я строка]

К сожалению, надёжно утраченные буквы в начале не восстанавливаются. Явно там упоминается некий Косогоръ (топоним), за провоз товара через который просят определённую плату, но характер предложно-падежной конструкции неочевиден. Для местного падежа ((а на К)осогорѫ) необычна столь ранняя форма на -у, несколько лучше реконструкция (а у К)осогорѫ (с родительным падежом). Из аудитории И. Б. Иткин предложил дательный падеж - (а по К)осогорѫ 'а (за провоз) по Косогору'. Отметим вновь новгородскую форму глагола просѧ 'просят' без -ть.

Далее Иван и Лука употребляют раньше никогда не встречавшийся в берестяных грамотах глагол, встретивший у первооткрывателей грамоты те же эмоции, которые он описывает - а изѫмѣла сѧ есвѣ («а мы изумились», и снова двойственное число). Форма с -ѣ- законна, изумитися - более поздний вариант. Два автора поражены наглостью людей с Косогора, которые заломили на провоз такую сумму, как 15 кун с каждого берковца товара (а деваться некуда, другой дороги нет). Общая конструкция их фразы, отражающей яркий народный синтаксис, что-то вроде: «А за провоз по Косогору просят по 15 кун - да мы просто обалдели! - с берковца!» Явно раньше 15 кун брали с некоторого большего объёма товара. Бьрьковьскъ (более поздняя форма «берковец») - название меры веса, первоначально - это пуд, использовавшийся при взвешивании товара в городе Börkö (Бирка) в Швеции (в дальнейшем 10 стандартных пудов). Далее перед обрывом предположительно читается слово «волочанъ», к контексту оно вполне подходит («волочанами» могли быть названы те самые люди с Косогора).

Грамота № 1009 имеет обрыв: левый край пострадал, далее текст идёт нормально. Почерк тот же, что и в приписке к № 1005 (вероятный почерк Ивана).

(ѿ) [лоукы и] отъ иванна къ снови

дѫ сторова {а} ти есвѣ ѫже ти сѧ е

свѣ под-----ала а товара ти есвѣ

грьчьскаго не кѫпила а товарь

ча напытаи заморьскаго

Форма родительного падежа Лоукы написана с наддиалектным -ы, Иван пишет на диалекте с коррекцией. Своё имя он изображает с двумя н - Иваннъ. Это, скорее всего, не описка, а более точное отражение греческого Ἰωάννης; ещё Иван (Иоанн) Грозный неоднократно пишет своё имя именно так. Письмо Луки и Ивана адресовано Сновиду, то есть, предположительно, отцу авторов; в этом послании снова много форм двойственного числа. Начинается оно точно так же, как письмо Кыяса и Жирочки к Ивану № 1000: «У нас-то всё в порядке» (сторова {а} ти есвѣ; буква а перед ти написана по ошибке). В следующей фразе идёт какой-то глагол (с возвратным сѧ), тоже в двойственном числе, с приставкой под-, корень которого утрачен из-за дырки в бересте. Длина лакуны и конфигурация частично видимых букв после просмотра всех прямых и обратных словарей через несколько дней работы привели к единственному решению - искомый глагол есть под[ъпрод]ати сѧ. А. А. Гиппиус нашёл в Интернете сотни примеров на современный глагол подпродаться, это жаргон биржевых игроков: если акции начали падать, надо быстро распродать часть акций, «подпродаться». Как и в случае с существительным продажник, язык спустя много веков повторно воспользовался той же моделью словообразования. Обсуждаемая фраза в грамоте значит: «вот мы уже «подраспродали» свой товар («почти распродали»), а греческого товара не купили» (ср. также поиздержаться). Далее Лука и Иван советуют Сновиду: «Поищи заморского товарца» (уменьшительное товарьць от товаръ уже встретилось в грамоте № 952, представляющей собой также отчёт купцов о предприятии). «Греческим товаром» именовался византийский , «заморским» - западноевропейский (следовавший через Балтику).

К сожалению, подробнее остановиться на этой грамоте мы не можем, таков embarras de richesse раскопок этого года.

Грамота № 1012. Почерк Луки.

(ѿ… покланѧн)[и]е: к отьцеви сторово ти есмь а товар...

: а самъ ти ногатѣ коплѫ: [вы]мьток …

оборот:

...ко сновидови а самь ти грьцьника жидоу

Из этой грамоты мы видим, между прочим, что Лука, как и Иван, употребляет букву ѫ, но иначе: как эквивалент ю (коплѫ). Это очередное послание к отцу. Лука сразу же сообщает, что «сторов», и переходит к судьбе товара. Далее мы узнаём, что Лука «копит ногаты» (возможно для расчёта с наёмными работниками, ср. предыдущие грамоты), и упоминается что-то, начинающееся на выметък-. Раньше это слово не встречалось в берестяных грамотах, но это явно то же слово, что выметка в одном из поздних бумажных документов, которое означает выгрузку товара с корабля. Слова ко Сновидови на обороте, на первый взгляд, опровергают гипотезу Гиппиуса о тождестве отца Луки и Ивана со Сновидом, однако возможно, что это приписка, обращённая к курьеру, которому сказано передать письмо Сновиду (тогда всё как раз подтверждается).

Всего интереснее последняя фраза: а самь ти грьцьника жидоу. Словоформа жидоу - не очень хорошо знакомая форма 1 л. ед. глагола жьдати. Традиционно во всех словарях у этого глагола указаны формы ед. ч. жьдоу, жьдеть, на самом деле это инновативные формы, и изначально глагол спрягался как жидоу, жидеть (это исправлено только в V томе Словаря древнерусского языка XI-XIV вв.) Они известны из старославянского, имеются производные, но на древнерусской почве старый тип спряжения этого глагола пока был засвидетельствован слабо.

Чего же ждёт автор письма? Слово гречьникъ несколько раз упоминается в летописях, по одной версии - это путь «из варяг в греки», по другой - купец, следующий по этому пути (случаи употребления во множественном числе подтверждают вторую гипотезу; вообще, с точки зрения А. А., первая версия несостоятельна). Важны примеры из Ипатьевской летописи приблизительно того же времени, что наша грамота: «Се же оувѣдавши Половци, ѡже кн҃зи не в любви живуть, шедше в порогы, начаша пакостити Гречникомъ, и посла Ростиславъ Володисла(ва̑) Лѧха с вои, и възведоша Гречникы» (1167); (о военной экспедиции князей) «и стояша оу Канева долго веремѧ, дондоже (вместо дондеже) взиде Гречникъ» (1168). Из этих примеров вырисовывается следующая картина: купцы, следующие в Византию по Днепру мимо порогов, стояли перед опасностью столкновения с половцами и разграбления товара. В одиночку пройти этот участок пути было невозможно. Для того, чтобы «взойти» через Степь, купцы собирались большой группой и проходили опасную зону под защитой воинов, с которыми предварительно договаривались. «Гречникъ» в единственном числе носит собирательное значение, как «пришёл татарин, купец» и т. п. Таким образом, автор письма ждёт, когда собравшиеся на границе степи купцы смогут под охраной войска выступить в экспедицию.

Грамота № 1004 - украшение года. Сохранилась полностью. Это очередное послание от Луки к отцу. На лицевой стороне пять строк:

+ ѿ лоукы къ ѿтьцеви то ти не въдало наiмитъ їже то

мѧ везель на кожахъ вевѣрице : а продалъ ти есемо

емоу на s҃сти ногатъ [ско]вородъ: то ти пълъне в҃е : а iдеть

ти во лодие съ товаромо воземи же ѫ него в҃е гривене : а

ли ти сѧ їзмотаеть а моловиво емоу поусти же ї во три

Лука сообщает отцу, что наёмный работник, везший его, не отдал ему денег за кожи. В данном письме Лука шире использует наддиалектные нормы вместо новгородских: Лоукы, продалъ, но вместе с тем широко употребляет бытовую графику (например, в слове вевѣрице буквы е и ѣ стоят строго наоборот по сравнению со стандартной записью). Интересно древнерусское относительное местоимение їже то 'который', с релятивизатором то.

Везель - плод не совсем удачной правки; писавший хотел исправить везе 'везёт' на везле 'вёз', приписал -ль, но -е- не исправил. Далее сообщается: «А продал ведь я ему сковород на шесть ногат, то есть всего [он должен] целых 2 гривны». И снова Лука выписывает окончания после цифр (6-сти, 2-е). Отметим, что с «наймитом» снова расплачиваются ногатами. Обманщик плывёт к отцу Луки с товаром на «ладье», и отец должен взыскать с него присвоенные 2 гривны. С точки зрения лексики интересна последняя фраза: али ти сѧ їзмотаеть - раньше такой глагол не встретился, по контексту и в соответствии с внутренней формой переводится как «если будет изворачиваться, хитрить». В таком случае надо «мълъвити» ему (сделать официальное устное заявление, поставить на вид) и «пустить во три». Такая формула означала увеличение долга; выражения «в треть» и «в полы» означали проценты сверх долга (+ 33%, + 50%), в нашем случае с обманщика нужно взыскать не 2 гривны, а 3.

На обороте грамоты есть два текста. Первый совсем короткий:

а се ти ï҃ рѣзанъ со берестомо

Автор прилагает к грамоте (которая называлась по-древнерусски «берёсто») сумму в 10 резан. Во втором тексте говорится о курьере, передающем письмо отцу:

а то гоимере а

ïже то черенигове i со женою

не поменю ïмѧ

Снова яркий народный синтаксис: «А это Гоймер, ну который в Чернигове». Имя Гоймер звучит ярко экзотически, почти как Гомер, но на самом деле это, конечно вполне нормальное, хотя и редчайшее, славянское двуосновное имя, из гой- 'жизнь, оживление, дух', как в изгой, гой еси и т. п., и -мѣр-, как в имени Володимѣръ (переосмысленном впоследствии как Володимиръ). Это имя сейчас известно у южных славян, у болгар и сербов. Но этого мало. Черниговец Гоймер следует в Новгород с женой, и Лука непосредственно признаётся, что «не помнит имя» его супруги. Тут надо бы прокомментировать, почему ïмѧ стоит не в родительном падеже, но это мы пропускаем, потому что время уже позднее.