ЗДЕСЬ СЛАВА РУССКОГО ОРУЖИЯ ВЗОШЛА

Итоги Великой Северной Войны коренным образом изменили место России в Европе. Во многих столицах только после неё осознали и уже никогда не забывали о громадной стране на Востоке Европы.

С легкой руки Мазепы в зоне военных действий оказалась тогда значительная часть современной Левобережной Украины, где имелось немало опорных пунктов русской армии в борьбе против шведского нашествия - Стародуб, Новгород-Северский, Глухов, Прилуки, Ромны, Ахтырка, Гадяч, Веприк, Зеньков, Опошня, Сорочинцы, Миргород, Лубны, Пирятин, Лихвица, Полтава и многие другие*.

Пётр I ещё в 1707 году, тогда ещё не подозревая Мазепу в вынашивании каких бы то ни было предательских планов, приказал ему укрепиться у Днепра, построить в малороссийских городах крепкие фортификационные сооружения. Надо заметить, что Мазепа всячески уклонялся от выполнения этого приказа. О неудовлетворительном состоянии украинских укреплений докладывали многие, в том числе - в 1708 году - В.Л. Кочубей, сообщая сведения, убедительно характеризующие гетмана, как гнусного изменника: «…В прежние времена малороссийские города были хорошо укреплены, а теперь уже не отправляются…, люди думают, что города нарочно не отправляются для того, чтобы не в силах были обороняться от тех, которых гетман призовёт» **

Памятник на месте отдыха Петра I.

Фортификация многих укреплённых городов этого региона страны была усилена уже после того, как вскрылся факт измены Мазепы. Петровские инженеры и сапёры сумели возвести новые укрепления Стародуба, Нежина, Ахтырки, Прилук, Лебедина, других городов. В этом им деятельно помогало местное население.***Надёжной гарантией защиты этих городов стал также ввод в них гарнизонов русских войск. Генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметьев в своём письме к генералу Я.В. Брюсу от 12 января 1709 года сообщал: «…Сего числа Царское Величество именным своим указом предложил мне, дабы гарнизоны, которые обретаются от войска Его Величества… к неприятельскому отпору всякими военными припасы удовольствовать. Того ради по получении сего указу изволит Ваше благородие приказать из артиллерийских офицеров послать меора или капитана в гварнизоны, а именно в Ромну, в Сорочинец, в Ахтырку, в Полтаву для переписки военной амуниции, сколько обретается пушек, и каковым калибром, и что пороху и свинцу и ядер… Коликое число военной амуниции в который гварнизон по его осмотру будет потребно к отпору неприятельскому…». **** Спустя некоторое время офицеры Невельской, Стам и другие, которым поручалось обследовать состояние крепостных гарнизонов, предоставили в Ставку («главную квартиру») подробные сведения.

Указ Петра I комендантам крепостей этого района страны, датированный 12 января 1709 года, предписывал: «… Надлежит вам как во укреплении города, також и в провианте трудиться… Того же смотреть и в воинской амуниции… Ежели неприятель будет ваш город отаковать, то… боронитца до последнего человека і ни на какой акортъ (т.е. договор), с неприятелем никогда не въступать… Також, ежели коменданта убьют, то надлежит первому под ним офицеру комендантом быть, і так последовать і протчим (сколко побитых не будет) одному за другим, чтоб дела тем не остановить…» (5). Этот Петров указ - в полной мере прообраз сталинского, 1941 года, получившего название по сути своей - «Ни шагу назад!». («Что в России ни возьми - всё от него, от Петра начало имеет»,- права Екатерина Великая).

Значительную часть потерь шведских войск в живой силе составили тогда убитые и раненые именно в боях за малороссийские города. Только во время осады в январе 1709 года небольшой крепости Веприк шведы потеряли по крайней мере 1200 солдат и 46 офицеров (по некоторым же данным - до 2 тысяч и более). Блокада этого местечка задержала продвижение армии Карла XII - и в этом, помимо нанесенного противнику урона, главное её значение. Даже шведский историк А. Стиле, отнюдь не отличавшийся объективностью при оценке событий Великой Северной войны, был вынужден признать, что осада Веприка по понесенным шведами потерям равнялась крупному сражению.

В результате боя за крепость Переволочную в апреле 1709 года отряд русский войск под командованием полковника Яковлева разбил почти тысячный гарнизон мазепинцев, уничтожил базировавшуюся на эту крепость большую флотилию суден, которые неприятель мог бы использовать в своих целях. Некоторое время спустя данное обстоятельство обусловило сравнительно быструю капитуляцию остатков армии Карла XII, бежавших с поля Полтавской баталии к Днепру в надежде переправиться на безопасный для них правый берег. Но разрушенная Переволочная в те дни уже не могла выполнять предназначение твердыни, за стенами которой можно было бы укрыться и откуда оказать действенное сопротивление настигающим шведов по пятам русским войскам. Здесь к тому времени не осталось ни полноценных укреплений, ни запасов оружия и боеприпасов, ни продовольствия.

Таким образом, операция русских войск весной 1709 года по обезвреживанию захваченной противником Переволочанской крепости выходит за рамки тактического успеха. В итоге, как пишет академик Е.В. Тарле в своей работе «Северная война и шведское нашествие на Россию», «…С точки зрения политических последствий, с точки зрения воинской чести эта капитуляция под Переволочной была для шведов фактом несравненно более страшным, чем Полтавский разгром» (6). Правда без Полтавы ничего страшного в этом разгроме для шведов бы ни случилось.Ахтырская крепость не имела непосредственного боевого соприкосновения с противником в тот период, однако само наличие её на этом театре войны объективно сказалось на ходе военных действий. Достаточно сильные укрепления города стали одной из весьма важных причин отказа шведского командования от планов двигаться на Москву по ближнему пути - через Слобожанщину.

В Сумской крепости находилась Ставка русского главнокомандования. Нежинская и Лубенская крепости выполняли назначение опорных пунктов на линии размещения казацкого войска, которое в соответствии с общим планом действий перекрывало возможные пути отхода армии Карла XII в западном направлении.

Важное значение в кампании 1708-1709 годов имели также Харьковская, Черниговская, Переяславская, Изюмская, Острогожская и другие крепости, также прикрывавшие возможные основные стратегические направления и тем самым обеспечивавшие безопасность тылов русских войск.…

Впервые фамилию А.С. Келина, командира Тверского полка, в связи с обороной малороссийских городов-крепостей от шведских захватчиков, мы встречаем в письме А.Д. Меншикова, направленном Петру I из Ахтырки 14 января 1709 года: «…С указу вашего, данного здесь полковнику Келину за полковничьею и офицерскими руками, копию при сём посылаю…» («Письма и бумаги…», 1952, Т.9, с. 584).

В приложении к письму Меншикова названы пофамильно 60 офицеров, получивших назначение в Полтаву. Среди них два полковника - Келин и Менден, три подполковника - Кунингам, Озеров и Репьёв, четыре майора - Кривков, Волынский, Крафорт и Лудевиль, семь капитанов - Шемановский, Мишатин, Зубатов, Тяпкин, Насакин, Кирчевский и Маслов, 16 поручиков, 7 подпоручиков, 20 прапорщиков. Составил и заверил этот список адъютант Келина, которого звали Алексей Петров.

В письме также сообщается, что с указом Петра I комендантам крепостей ознакомлен офицерский состав Тверского полка (в Ахтырку полк Келина прибыл 23 декабря 1798 года. Здесь А.С. Келин и получил назначение в Полтаву комендантом крепостного гарнизона).

Царь не просто формально «завизировал» свой указ о назначении Келина в Полтаву - нет, он высказал при этом своё отношение к подчинённому, основанное на многолетнем знакомстве с нашим героем: «Степаныч один стоит крепости»,- сказал Пётр I. По отчеству знал Петр командиров полков!

Крепость была слаба как в смысле состояния оборонительных валов, так и по артиллерийскому парку (поначалу он насчитывал всего лишь десять исправных пушек), а также крайне малым запасам продовольствия. Лишь спустя неделю после назначения, 22 января, А.Д. Меншиков отписал Петру I, что «…от взятых языков имеем мы ведомость, будто неприятель намерен идти к Полтаве» (7). В то же время предположения о «дирекции» армии Карла XII на Полтаву впервые встречаются ещё в донесении генерала Ренне Меншикову от 13 ноября 1708 года. Основывались они на разрозненных сообщениях, будто «полковник полтавский казнён и Мазепа выбрал полковника, который ему верен. И полк собрался великой, сказывают тысяч с десять» (Труды Императорского Российского исторического общества, т.III, №18). Масла в огонь подлил и бригадир Фёдор Шидловский, направив Светлейшему 17 ноября письмо, что-де по полученным сообщениям «Полтава заперлась, как и Батурин» (Фонд «Бумаги Меншикова», карт. 10, № 94).

Вот отчего Пётр I, быстро среагировав на эти сообщения, уже 27 ноября отправляет в Полтаву бригадира князя Александра Григорьевича Волконского «с великороссийскими и слобоцкими полки». Зря на Полтаву тогда восклёпывали, будто она «…издавна нестатечная, и теперь в ней добра не сподеватись…» (Фонд «Бумаги Меншикова», карт. 10, № 113) - Волконского перед городом приветливо встретили наказной полковник, старшина, казаки и мещане; «ласково», как пишут, принятые полтавчанами, солдаты и офицеры были сколь возможно лучше размещены «на мещанских дворах» (а не в приспособленных казармах).

Но перейдём вновь к событиям начала следующего, 1709 года.

Отписав Государю, А.Д. Меншиков самолично посетил Полтаву 27 января «…ради осмотрения и лутчаго распоряжения тамошнего гарнизону». Помощь Светлейшего немало способствовала организации лучшей обороны Полтавы. Ахтырская крепость была одним из самых важных оборонительных узлов проходивших здесь дорог на Сумы, Харьков, Белгород и другие крупные населенные пункты. От того, кто будет владеть Ахтыркой, реально зависело тактическое и стратегическое преимущество противоборствующих сторон. Датский посланник в Москве Грунд, к примеру, сообщал своему правительству 20 февраля 1709 года, ссылаясь при этом на сведения, полученные из русской «главной квартиры» - Ставки - что Ахтырку считают именно тем «проходом», через который шведы могут попытаться продвинуться к Белгороду.

Важность надлежащей организации обороны Ахтырки усматривается и в том, что здесь с 13 января 1709 года находился по непосредственному поручению царя Петра I А.Д. Меншиков - его самое доверенное лицо. Он лично руководил строительством новых, более мощных укреплений.

В первый же день своего пребывания в Ахтырке Меншиков докладывал царю: «…Сего числа рано… сюда прибыли. И здешнюю фортецию я осмотрел и не знаю, что с нею чинить, понеже не весма оборониельная, но токмо, что велика… и в преместье 2000 дворов, и ежели оную держать, то целую дивизию /можно/ посадить…» («Письма и бумаги…», 1952, Т.9, с. 583-584).

Ответ Петра I на это донесение гласил: «…О фартеции Ахырской извольте чинить по своему рассмотрению…» (ТИРВИО, т.3, с.74).

Энергичный и предприимчивый Меншиков после этого ведёт быстрыми темпами перестройку укреплений и доносит царю, что «…у здешней фартеции заложили мы 5 болварков ( бастионов), а также старые башни направлять стали и ежели всё свершитца, то немалое защищение будет…» («Письма и бумаги…», 1952, Т.9, с. 584).

2 февраля Пётр I сам прибыл в Ахтырскую крепость и находился здесь шесть дней, лично контролируя ход фортификационных работ.

+ + +

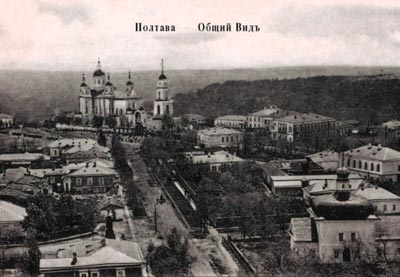

Полтава Почтовая открытка начала ХХ века.

Панорама охватывает почти полностью древнюю крепость.

На переднем плане справа Спасская церковь.

…А.С. Келин привёл из Ахтырки в Полтаву не только Тверской, но и Устюжский полк, также выделенный из армии в состав полтавского гарнизова, всего 4 182 солдата и офицера, 91 из которых были артиллеристами (пушкарями). 19 января 1709 года Меншиков в очередном письме докладывал Петру I: «…Вчерашнего дня ввечеру получил я от брегадира Волконского писмо, от 17 дня сего месяца ис Полтавы писанное, в котором он пишет, что Келина с полками в Полтаву ввёл, а Ингерманландской полк вывел…» («Письма и бумаги…», 1952, Т.9, с. 603).

Корпусный парк с памятником Славы Петра I.

Почтовая открытка начала ХХ в.

Что представляла собой в это время Полтава? В донесении командира Ингерманландского полка бригадира Волконского Меншикову 4 декабря 1708 года сообщается: «…Около города всего сам осмотрел… с одной стороне по дороге Гадицкой и Сорочинской валу и палисаду; от реки Варслы (правильно Ворсклы,- прим. автор) ничего крепости нет. А где сколько можно велел починить…». (ТИРВИО, т.3, с.43).

В общем виде крепость Полтава представляла собой обычное поселение, обнесенное внешней оборонительной оградой длиною около 2 300 метров, включавшей в себя земляные валы, а с напольной (обращённой к ровному месту, «полю») стороны - также и рвы. Крепость ограждал дубовый частокол, надолбы; в валы были встроены 5 бастионов и 10 башен, некоторые из которых были проездными.

Для обороноспособности крепости, помимо количественного и качественного состава гарнизона, существенное значение имела также оснащённость артиллерийского парка. Известно, что в январе 1709 года в Полтавской крепости имелось 10 исправных артиллерийских орудий, и к ним 187 ядер да 24 пуда пороха. Для мушкетов было припасено 12 пудов пороха (ТИРВИО, т.3, с.78).

Ещё до начала осады Полтавы шведскими войсками командование русской армии направило в крепость дополнительно 18 пушек. Сохранились сведения о вооружении и боезапасе, имевшемся в распоряжении гарнизона состоянием на 7 мая 1709 года (спустя месяц с небольшим после начала блокады крепости и за полтора месяца до снятия её благодаря разгрому шведской армии в Полтавском сражении). Защитники Полтавы располагали на тот момент 28 пушками, 620 ядрами, 100 зарядами картечи, 24 пудами пороха, «да /ещё/ 16 мешков без весу» (ТИРВИО, т.3, с. 163.

Карл XII, начиная борьбу за обладание Полтавой, и не сомневаясь в успешном для себя её завершении, по совету Мазепы планировал превратить крепость в главный опорный пункт шведов в этом районе - разместить здесь ставку и главные силы армии, пополнить запасы продовольствия, оружия, фуража и уже затем двигаться вглубь России - на Харьков, Белгород и далее на Москву.

Значение Полтавы для шведского командования существенно возросло после потери Гадячской и Роменской крепостей, откуда шведы зимой 1709 года под натиском русских войск были вынуждены отступить.

Главное командование русской армии расценивало ситуацию иначе: оно усматривало в Полтавской крепости именно тот стратегический узел, опираясь на который можно было создать выгодную для себя военную обстановку - сначала сковать силы противника, а затем нанести ему решающий сокрушительный удар.

Шведскому королю Карлу XII в конце концов пришлось смириться с тем, что его войска были вынуждены вести осаду Полтавы под постоянной угрозой нападения со стороны Русской армии, главные силы которой под командованием А.Д. Меншикова сосредотачивались неподалеку в селе Крутой Берег. Раньше Крутой берег был ближайшим пригородом Полтавы; сейчас в городскую черту входит не только это, но и гораздо дальше от центра отстоящее село Вакулинцы.

+ + +

Легенда о потерянной подкове. Современный лубок.

Для блокады Полтавской крепости Карл XII выделил из состава армии девять пехотных полков. Руководил осадой генерал-фельдмаршал Реншёльд, инженерными работами - генерал-квартирмейстер Гилленкрок.

На крепостных валах кроме солдат сражались 2600 жителей города - мещан и казаков. Между прочим, высокая обороноспособность Полтавы объясняется, в частности, еще и тем, что в накануне осады часть жителей, в первую очередь детей и людей пожилого возраста (порядка 1500-1600 человек), была вывезена из города; поэтому столь многие полтавчане и смогли взять в руки оружие. (См. по этому поводу, в частности, исследование: Олійник Л.В., «Героїчна оборона Полтави (квітень-червень 1709 р.» в сборнике «250 лет Полтавской битвы», К., 1959 г.). Как плохо эти факты согласуются с голословными утверждениями современных украинских национально-озабоченных историков о том, что жизнь малороссиян, дескать, русские ни во что не ставили.

+ + +

Осаду Полтавы шведы начали 1 апреля 1709 года, в пятницу.

Речь идёт о дате начала планомерной осады города. Сама же шведская армия подошла к Полтаве гораздо раньше, еще 18-20 февраля. Русская главная квартира («Ставка») узнала об этом сразу из двух независимых донесений, полученных 23 февраля - от А.Д. Меншикова и А.Г. Волконского. В последнем сообщалось, что «…неприятельские люди приблизились к Полтаве, а другие войска неприятельские, которые стояли около Камышни (ныне населенный пункт в Миргородском районе Полтавской области), и Лохвицы (сейчас самый отдаленный райцентр Полтавской области), понад Полою рекою (река Псёл,- прим. автора), меж Ворсклы маршируют и стягуютца к Полтаве ж» - «Письма и бумаги…», - М., 1952, вып.2, т.IX. cтр.734).

В тот день (23 февраля) непосредственно к городу было послано около ста шведских солдат, но в своё расположение вернулось только три из них.

25 февраля шведское командование направило к городу ещё 500 солдат и офицеров - «…и тех такожде под Полтавой всех до одного порубили» (источник тот же, стр.708).

«Дневник военных действий Полтавской битвы» свидетельствует: «…Апреля 1-го числа. Неприятельская армия приходила до Полтавы, против которой войск его Царского Величества выслана партия. По сильном сражении неприятельская партия сбита и прогнана; на боевом месте мёртвых тел оставил неприятель 32, в плен взято 6, из которых от ран померли 4, в оставшихся допросами показали, что было их в партии послано 300 человек для взятия языков. От войска царского убито 6 да ранено 9 человек…» (ТИРВИО, т.3, с. 261).

На следующий день шведы повторили попытку «взять языков» и от них выяснить силы гарнизона Полтавы. Во время этого боя защитники крепости снова захватили пленных и, в свою очередь, получили сведения о подготовке неприятеля к сильному штурму города, в котором должен был принять участие сам король.

3 апреля Карл XII действительно бросил на крепостные валы Полтавы 1500 своих солдат и офицеров. Штурм был снова отбит со значительным уроном для нападавших. На следующий день последовали новые атаки, столь же безуспешные для шведов…

Убедившись, что крепость «с ходу» не взять, Карл XII, не отказываясь от штурмовых операций, приказал Гилленкроку параллельно начать планомерные инженерные работы, и, насколько возможно, активизировать их проведение.

Главным фронтом этих работ стал Мазуровский вал (между Басмановской и Мазуровской башнями). Шведы надеялись, что именно здесь им удастся сравнительно легко преодолеть довольно невысокую на этом участке ограду. В расчёт принималось и то обстоятельство, что в случае успеха им удалось бы захватить главный источник питьевой воды (протекавший по Мазуровскому яру ручей Полтавку). Если бы этот замысел действительно имел успех, то защитникам города и вправду стало бы не хватать воды из тех немногих источников, которые имелись в цитадели. А значит, как полагали шведские стратеги, русские вынуждены были бы капитулировать.

Гилленкрок писал по этому поводу в своих мемуарах: «…Король пришёл ко мне с полковником Зигротом посмотреть изготовленный мною план и признал местность вполне удовлетворительной (т.е. подходящей для осуществления этого плана,- прим. автора). Я сказал, что хочу повести атаку прежде всего на пригород, на ту сторону, где стоит высокая деревянная башня над городскими воротами, ибо… в русском городе только один колодец, а в пригороде много и русские берут из них воду. Король спросил меня: «Каким образом думаю я составить апроши?». Я ответил, что хочу составить только три параллели с простою между ними коммуникационною линиею, дабы в первую /же/ ночь дойти до рва…» (Гилленкрок А. Современное сказание о походе Карла XII в Россию, СПБ, «Военный журнал», 1845, №6, с.86).

Упорное противодействие полтавского гарнизона внесло поправки в планы шведского командования. Чтобы подвести свои апроши к оборонительной ограде города, шведам понадобился не день, не два, а почти полный месяц.

А помимо того противник не прекращал свои массовые, ожесточённые штурмы. Так, 14 апреля в атаках на крепость участвовало уже 3 тысячи шведских солдат и офицеров.

16-го апреля неприятель продолжительное время бомбардировал крепость из своих мортир. 28-29 апреля последовала новая штурмовая атака… Но все они были с успехом отражены защитниками Полтавы.

В свою очередь гарнизон регулярно осуществлял вылазки за пределы валов и дерзко контратаковал неприятельские позиции. При этом неустанно работала творческая инженерная мысль, изыскивая нестандартные способы ведения боевых действий.

В «Дневнике Полтавской битвы» есть интересная запись, датированная 25 апреля, где рассказывается о попытках неприятеля совершать подкопы крепостного вала, и как защитники Полтавы доставали при этом вражеских солдат «машиной с крюком» (ТИРВИО, т.3, с.265).

Такая самодельная «машина» защитников Полтавской крепости устанавливалась на оборонительной ограде. Специально обученные воины опускали при помощи рычага крюк на цепи в крепостной ров и ловко цепляли им неприятельских солдат. Нажимая на рычаг, «улов» поднимали, «машину» разворачивали и перебрасывали захваченных врасплох вражеских солдат внутрь крепости. Насколько эффективной было действие этого устройства, можно судить по тому факту, что только за один день 25 апреля им было «вынуто из сап» (подкопов) 11 шведов, и 24 человека были найдено в подкопах убитыми (см. по этому поводу «Записки Крекшина. Год из царствования Петра Великого 1709» в «Библиотеке для чтения», т. 97, СПБ, 1849, стр.90).

+ + +

Командование русской армии, реально оценивая ту сложную обстановку, в которой оказался гарнизон А.С. Келина, принимало многие практические меры по оказанию действенной помощи осажденным.

Царь Пётр I, находившийся в это время (весной 1709 года) в Троицкой крепости (Таганрог), внимательно следил по получаемым из Ставки под Полтавой донесениям за ходом неприятельской осады и действиями защитников города. В своих письмах к А.Д. Меншикову он рекомендовал проводить тактические операции, чтобы отвлекать силы шведов от города и тем самым ослаблять осаду.

Действуя в соответствии с этим указанием, 7 мая русские войска под командованием Меншикова атаковали гарнизон захваченной шведами Опошнянской крепости. В бою противник потерял убитыми 600 солдат и офицеров, около 170 их было взято в плен. Из крепости, ставшей по сути тюрьмой, освободили несколько сотен малороссов - жителей из окрестных деревень, которых шведы принудительно использовали на своих фортификационных работах. Прежний гарнизон крепости Опошня, отказавшийся сдаться шведам и мазепинцам, и помогавших им местных жителей, шведы казнили (см. по этому поводу, в частности, книгу: Шутой В.Ю., «Народна війна на Україні проти шведських загарбників у 1708-1709 рр.», Державне видавництво політичної літератури УРСР. К., 1951).

Далее, в ночь на 9 мая, когда значительные силы неприятеля - 7 полков во главе с королём Карлом XII - были отвлечены к Опошне на помощь тамошнему гарнизону, бригадир русской полевой армии А.А. Головин провёл в Полтаву три батальона Пермского, Апраксина и Фихтенгейма полков - 900 солдат и офицеров (по другим данным - 1200). Они принесли с собой некоторый запас пороха (нёс по мешку каждый), так необходимого защитникам города, и свинца для пуль. Данная операция была бы немыслима без помощи местного населения - именно жители окрестностей показали русским воинам место надёжной и относительно безопасной переправы через Ворсклу.

Успеху содействовало и то, что русские воины были переодеты в шведскую форму, а бригадир прекрасно владел немецким языком; он назвал пароль и поэтому поначалу движение колонны не вызвало подозрений.

Время подхода к крепости отряда Головина удачно подгадали со сменой противником постов, поэтому лишь в тот момент, когда русские воины непосредственно приблизились к линии осадных работ, шведы наконец поняли, в чём тут дело. Трубачи сыграли тревогу, но было уже поздно. Оставшиеся метры пути русские гренадеры расчистили себе багинетами и тесаками. На брустверах и на дне шведских окопов остались трупы врагов. Крепость отворила свои ворота для смельчаков и снова закрыла их на крепкие засовы.

Вскоре А.Д. Меншиков отписал киевскому генерал-губернатору Д.М. Голицыну, что «так сей гарнизон удовольствован», что может теперь не бояться вражеской осады «хотя б неприятель сколько бытности своей ни продолжал» («Сборник Русского исторического общества» (сокращённо - «Сборник РИО»), СПБ, 1873, Т.11, с.113).

15 мая Пётр I писал Меншикову: «…Что о Полтаве, то и ныне подверждаю, что лучше б вам к оному городу приступить (чрез реку от неприятеля) со всеми и помочь городу чинить (понеже сие место зело нужно) куды надлежит и фельдмаршалу быть сие (сколько я могу разуметь) кажется из лучших не последнее дело; впрочем яко заочно полагаюсь на ваше рассуждение» (ЦГАДА, ф. 198 А.Д. Меншикова, д.291, л.96 об. - Подлинник).

25 мая шведское командование снова послало свои войска на штурм Полтавы. Ценой больших потерь противнику будто бы (по шведским источникам) удалось захватить часть укреплений - участок Мазуровского вала - но дальше они, судя по всему, так и не продвинулись. Ибо перед ними лежало зеркало озера, образовавшегося от разлива перегороженной плотиной речки Полтавки; слева нависал Чернечий (у Покровского монастыря), а справа - Подольский бастионы, секторы обстрела которых надежно перекрывали всё пространство нижней (северной) части Мазуровского яра. А кроме этого, выше озера, защитники крепости успели соорудить новую оборонительную ограду, приспособив для неё наполненные землёй бочки, соединенные цепями, и тем ещё надёжнее преградили захватчикам путь в город.

+ + +

27 мая к селу Крутой Берег подошли войска генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева. Теперь вся русская армия была собрана неподалеку от Полтавы. Она деятельно готовилась к переходу на противоположный, правый берег Ворсклы. Строились укрепления напротив шведских шанцев. Русская артиллерия усиливала огонь по шведским позициям, поддерживая тем самым контратаки гарнизона.

1 июня после интенсивного артиллерийского обстрела города шведами их «синие мундиры» вновь устремились на штурм - и снова потерпели неудачу. На следующий день к полтавчанам прибыл парламентёр от Реншёльда. Шведский фельдмаршал высокомерно требовал сдать крепость, угрожая, что в противном случае гарнизон и жители города будут уничтожены. Коменданту была обещана награда, если тот прикажет сложить оружие и открыть ворота.

«Дневник военных действий Полтавской битвы» содержит дословный ответ полковника А.С. Келина Реншёльду: «…Комендант ответствовал, /что/ мы уповаем на Бога, а что объявляешь, о том мы чрез посланные писма, коих 7 имеем, и из присланных на приступе более 3 000 человек при валах Полтавских головы положили. И так тщетная ваша похвальба; побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что всяк оборонять и защищать себя умеет, и со оным ответом барабанщик (т.е. парламентёр) отпущен» (ТИРВИО, т.3, с.267).

Но только этим ответ коменданта Полтавы шведскому фельдмаршалу не ограничился. «…По отпуску из крепости барабанщика,- говорится в «Дневнике военных действий…», - не умедлив и часу послана из Полтавской крепости вылазка в 1 000 мушкетеров с пристойным числом офицеров на нижние неприятельские шанцы от реки Ворсклы к болоту, в которых было неприятельского войска 700 и 6 пушек. По выходе из крепости с великим поспешением, к неприятельским шанцам в скоре пришед, из оных неприятеля выбили и гнали к реке Ворскле в весма топкое болото, где всех чуть не побили, если бы не поспешил в немалом числе неприятельский сикурс (подмога). Высланные на вылазку, взяв 4 медные пушки, а у двух железных заклепав запалы, возвратились в крепость благополучно…». ТИРВИО, т.3, с. 267-268).

Окончание следует..........сразу же.

+ + +

Источники:

* - (Иванюк Я.Г. Города-крепости Левобережной Украины и их роль в ходе Северной войны. - Тезисы докладов и сообщений научной конференции, посвященной 275-летию Полтавской битвы (26-27 июня 1984 г.). - Полтава, 1984, с.27).

** - (Чтения в Московском ОИДР. - М., 1882, Книга I, с.860).

*** - (Тарле Е.В. упомянутое сочинение, с.417).

**** - (Труды Императорского Российского военно-исторического общества (сокращённо - ТИРВИО). Документы Северной войны. Полтавский период (ноябрь 1708 г. - июль 1709 г.). - СПБ., 1909, с.70).

5 - («Письма и бумаги…», М.-Л., Вып. I, 1950, Т.9, с. 20-21).

6 - (Тарле Е.В. Упомянутое сочинение, с.747; Іванюк Я.Г. Міста-фортеці Лівобережної України та їх роль у ході Північної війни. - Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства (тези доповідей). - К., 1980, с. 227).

7 - «Письма и бумаги…», М., 1952, т. IX, вып.2, стр.606)