Подвиг во имя Христа и России

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, 100 лет тому назад, в Ипатьевском доме в Екатеринбурге кучкой пришлых негодяев был убит император Николай Второй со всей своей семьёй - супругой и пятерыми детьми. Вместе с государем погибли верные слуги, не пожелавшие отречься от императора - доктор Боткин, горничная Демидова, повар Харитонов и лакей Трупп. Свершилось одно из самых чудовищных преступлений за всю русскую историю. В 2000 году вся последняя царская семья была прославлена в лике святых как страстотерпцы. Несколько лет тому назад Русская Православная Церковь прославила также доктора Боткина.

Сегодня отношение к царственным мученикам в России ощутимо изменилось. Слава Богу, восприятие Николай Второго как кровавого тирана, палача и угнетателя трудового народа, навсегда ушло в прошлое. Всё больше и больше появляется публикаций, убедительно доказывающих несправедливость и ещё одного распространённого обвинения против святого государя - в слабоволии, в том, что "царь-подкаблучник", послушно выполнявший все "капризы" "сумасшедшей" жены, сам дискредитировал в сознании подданных идею монархии. Всё больше и больше людей убеждаются в том, что император Николай Александрович обладал сильной и самостоятельной волей. Хотя слабоволие, даже если бы оно и имело место - всё же не то "преступление", за которое следует карать расстрелом. И уж конечно, только полная мразь, напрочь лишённая нравственного чувства, может оправдывать какими угодно соображениями убийство четырёх невинных девушек и больного мальчика, не дожившего даже до 14-ти лет.

Современный крымский историк и казачий деятель Игорь Игоревич Руденко-Миних (drakonit) справедливо указывает, что если убийство последней царской семьи и не было в полном смысле слова ритуальным, то, во всяком случае, оно было символическим: царскую чету уничтожали именно как царскую, как олицетворение того политического строя, который большевики - пришлые авантюристы без роду, без племени, люто ненавидевшие Россию и русский народ - стремились разрушить до основания. Царских детей - как потенциальных наследников, как возможное знамя антибольшевистского сопротивления. Слуг - за то свойство характера, которое путчистам всех мастей наиболее ненавистно, за верность. Выстрелы, прозвучавшие в подвале Ипатьевского дома были выстрелами не просто в людей, которым новая власть отказала в праве на жизнь, но выстрелами в идеал православной государственности.

Убийство царской семьи.

Однако, нам, православным, полагаю, ни к чему копаться в мотивах убийц. Довольно с нас, что убийцы были богоборцами. Гораздо важнее, коль скоро царственные страстотерпцы прославлены в лике святых, вглядываться в их образы и в их последние дни, постичь логику их поведения, мотивы их поступков, чтобы из этого извлечь себе пример для подражания.

Революционный взрыв, уничтоживший в России монархию, очень быстро привёл к тому, что царская семья оказалась в строжайшей изоляции. Недавний повелитель огромной страны и главнокомандующий её армии оказался формально лишён возможности как-либо влиять на события. Другой бы в этих условиях сломался, впал в уныние или в озлобление. Но не таков был император Николай Александрович. Император был в первую очередь христианином.

Для себя лично Николаю Александровичу ничего было не нужно. Ни единого слова ропота, ни единой попытки возмутиться не сорвалось с его уст, несмотря на все унижения. А унижения были. Были насмешки и придирки охраны - солдаты нередко вставали на пути свергнутого государя и, наставляя на него штык, кричали: "Сюда нельзя, господин полковник!" Керенский, прибывший в Царское Село, где поначалу содержали под домашним арестом царскую семью, распорядился разлучить императора с супругой под предлогом их, якобы, изменнических сношений с Германией, дабы исключить возможность сговора между ними. Нужно ли говорить, что никаких доказательств "измены" революционное "правосудие" при всём своём усердии так и не нашло! Тем не менее, императору, нежно любившему свою Аликс, разрешено было видеться с супругой только за обедом и под обязательным условием: разговаривать только по русски и только в присутствии охраны. Ещё больше унижений и оскорблений пришлось вынести царственным страстотерпцам после их высылки в Тобольск и особенно - после перевода в Екатеринбург, где охрану царской семьи несли сперва "идейные большевики" из числа бывших уголовников, потом - наёмники из австрийских военнопленных во главе с евреем-вероотступником Янкелем Юровским. Эти не стесняли себя никакими ограничениями - бесцеремонно лезли грязными пальцами в тарелки узников во время обеда, вламывались в их комнаты, расписали скамейку, на которой любили сидеть великие княжны, матерными словами и непристойными рисунками. Казалось, уже никакая земная грязь не в состоянии коснуться душ царственных страстотерпцев.

О молитвенной жизни последней царской семьи во время заточения известно немногое. И, наверное, это правильно - личное общение человека с Богом должно оставаться тайной между Богом и данной конкретной душой. Однако, известно, что и в заточении царская семья стремится по возможности чаще посещать богослужения и тяжело переживает, когда в Тобольске их в этом праве начинают ограничивать. Об этом остались свидетельства Пьера Жильяра, разделившего с царской семьёй заточение в Царском Селе и в Тобольске и насильно разлучённый с царской семьёй в Екатеринбурге. Таким образом, мы видим подвижническую жизнь царственых узников, видим их искреннее стремление к Богу и их горячее желание жить по заповедям Евангелия.

О молитвенной жизни царственных узников, об их благочестивом настрое мы косвенно можем судить по воспоминаниям и дневниковым записям православных священников, которых периодически приглашали совершать богослужения для страстотерпцев [1]. Эти священники единодушно свидетельствуют: как царь, так и его дети молились истово, нередко - коленопреклонённо, исповедовались - когда представлялась такая возможность - со всей откровенностью. Протоиерей Афанасий Беляев, посещавший царственных узников в Царском Селе, навещал больных детей императора - и сохранил свидетельство, что у каждого из них в комнате был свой иконостас, что вряд ли имело бы место, если бы не соответствующий молитвенный настрой.

Картина Павла Рыженко, изображающая быт царской семьи в заточении. Отчётливо видно множество икон на стене.

Царская семья во время последнего богослужения в Ипатьевском доме. Богослужение состоялось 13 июля.

Когда во время службы диакон запел "Со святыми упокой!" - вся царская семья дружно

опустилась на колени и подхватила молитву. Позже оказалось, что мученики отпевали себя заживо...

Более того. Оказавшись в нечеловеческих условиях сибирской ссылки, подвергаясь регулярным унижениям, царственные страстотерпцы находят в себе силы писать "на волю", подбадривать тех из своих знакомых, что остались в Петрограде. Особенно много писала на волю царица Александра, которую кое-кто у нас до сих пор полагает практикующей оккультисткой. В этих письмах - неизменная покорность Воле Божией, бесконечное благоговение перед Жертвенным Подвигом Христа, вера в несомненную и скорую Божию помощь России - и увещевания твёрдо уповать на Милость Божию. "В такое неспокойное, неестественное время всё трудно перенести, - пишет Александра Фёдоровна М.М. Сыробоярской. - Боишься за дорогих, но Господь не оставит их и услышит Ваши молитвы... В молитве утешение" [2]. Она же - А.В. Сыробоярскому от 10 декабря 1917 года: "Надо раньше найти в себе покой и мир, тогда можно везде жить, в свободе, в узах, тяжело, может быть, страшно, но душа должна оставаться нетронута: крепка, глубока, тверда как стена" [3].

И лишь один раз вырвалось у государя сожаление о своём бесправном положении - когда до него дошли сведения о провале Корниловского выступления, когда стало ясно, что для Керенского пресловутые "завоевания революции" дороже России. Именно тогда Жильяр впервые зафиксировал в дневнике неожиданное для него: государь сожалеет о своём отречении, понимая, что принесённая им жертва, увы, осталась бесплодной. Несмотря на все перенесённые унижения, несмотря на переворот, несмотря на разнузданную травлю в послереволюционной прессе, Николай Александрович остался патриотом. И от врагов своего Отечества выгод себе не искал. Его, как и его супругу, мучит перспектива позорной капитуляции, когда большевики затевают с центральными державами переговоры о мире, он скорбит от того, что Россию продолжают терзать "внутренние и внешние враги" - и теперь уже безо всякого противодействия. А когда большевики затевают перевоз его в Москву, и Николай Александрович догадывается, что везут его - на переговоры с немцами, чтобы низложенный царь своей подписью подтвердил обязательства большевиков по Брестскому миру, дословен его отзыв: "Я скорее дам отрубить себе правую руку, чем подпишу позор моего Отечества!"

Эта история примечательна ещё и тем, как восприняла её императрица Александра Фёдоровна. Обратить внимание на её поведение очень важно, поскольку именно императрица была в дореволюционные времена объектом наиболее ожесточённых нападок, именно в ней пресловутое "общественное мнение" видело германскую шпионку, именно её обвиняло в том, что она старается о скорейшем заключении сепаратного мира, дабы война "не мешала ей общаться с братом - генералом германской армии".

Так вот, когда в Тобольск прибыл комиссар Яковлев, чтобы увезти государя в Москву, цесаревич Алексей лежал тяжело больным. И, вероятнее всего, очень нуждался в присутствии матери и в её моральной поддержке. Но императрица изъявляет желание сопровождать мужа, дабы служить ему твёрдой поддержкой в его решимости ни при каких условиях не признавать Брестского мира. А больного сына - те, у кого есть собственные дети, могут представить себе страх и отчаяние матери - оставить на попечении старших сестёр и доктора Боткина. Конечно, Боткин - профессиональный врач, а Ольга и Татьяна имеют богатый опыт работы медсёстрами - и всё же никто и ничто не заменит материнской заботы. Тем не менее, императрица твёрдо решает ехать вместе с мужем. Как она думает - в Москву, на тяжёлые переговоры с немцами. Как оказалось - навстречу собственной мученической кончине. Русский патриотизм Александры Фёдоровны, в котором ей отказывали все, кому не лень [4], оказывается настолько бескомпромиссным, что способен перешагнуть даже через растерзанные материнские чувства.

Икона св. царицы Александры Фёдоровны Романовой

Это очень важно. Важно особенно в связи с тем, что в период Гражданской войны Германия предпринимала попытки разыграть монархическую карту в своих интересах, выдвинуть кого-то наподобие Гришки Отрепьева, кто вступил бы на русский престол и гарантировал бы соблюдение Россией Брестского мира после свержения большевиков. Среди монархистов нашлось немало тех, кто посчитал, что предательство России - не слишком высокая плата за восстановление монархии. Уйдя в эмиграцию, эти "монархисты" с большой дороги продолжили своё изменническое дело и там, всячески очерняя героев Белой Борьбы и закономерно завершив свою изменническую деятельность в рядах коллаборационистских формирований "ваффен-СС" в годы Второй Мировой войны. Сегодня у коллаборационистов нет недостатка в апологетах. И главное, на что эти апологеты упирают - это как раз верность государю, во имя которой, как они пишут, можно легко пожертвовать всем остальным. Так вот, важно понимать, что сам император Николай Второй не принял бы верности ценой предательства России. А если так - грош цена этой "верности", по сути, отрицающей волю самого покойного государя!

Стоит, впрочем, отметить, что при всём категорическом неодобрении предательской политики большевиков, ненависть к большевизму у царственных мучеников никогда не перерастала в ненависть к конкретным людям. Хрестоматийно письмо царевны Ольги Николаевны о том, что "отец всех простил", и вряд ли стоит подробно об этом письме говорить. "Всех" - слишком общая формулировка, слишком часто за ней не стоит ничего конкретного. Но вот вам случай, заботливо сохранённый историком Н.Д. Тальбергом (к слову, лично знавшим государя) в своей книге "Русская быль". Однажды в доме Ипатьева перегорела электропроводка. Двое красногвардейцев-охранников из числа бывших рабочих вызвались её починить. Пока они работали, в залу неожиданно вошёл государь. Как ни в чём не бывало, словно бы он и не был узником, а эти двое - его тюремщиками, Николай Александрович подошёл к работающим красногвардейцам и заговорил с ними. Как в старые времена, когда он был государем и принимал народные делегации, Николай Александрович расспрашивал этих двоих, откуда они родом, каковы их семьи, не бедствуют ли они сейчас, в это непростое революционное время. Красногвардейцы были настолько поражены этим простым и приветливым обращением государя, за которым чувствовалась его непритворная забота о своих недавних подданных, что в ту же ночь они бежали из города к белым. Служить революции дальше, убедившись воочию в той чудовищной лжи, которой революционная пропаганда окружила имя государя, они не смогли.

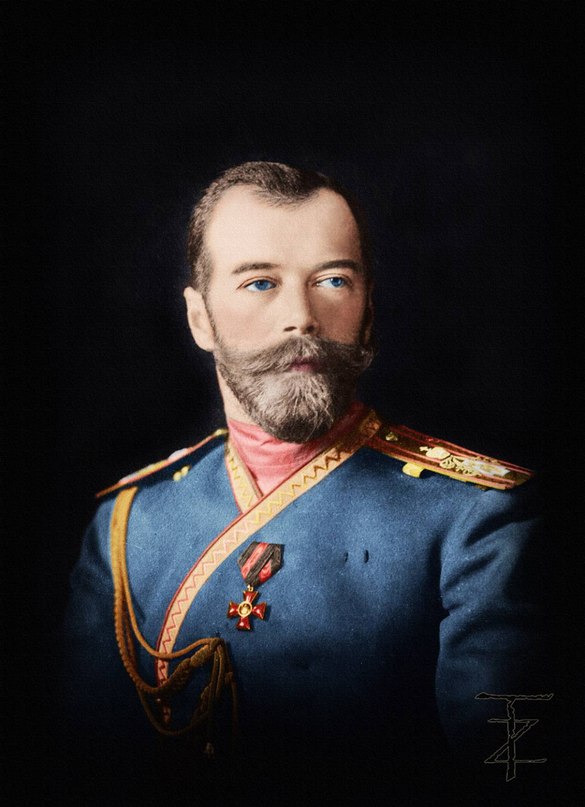

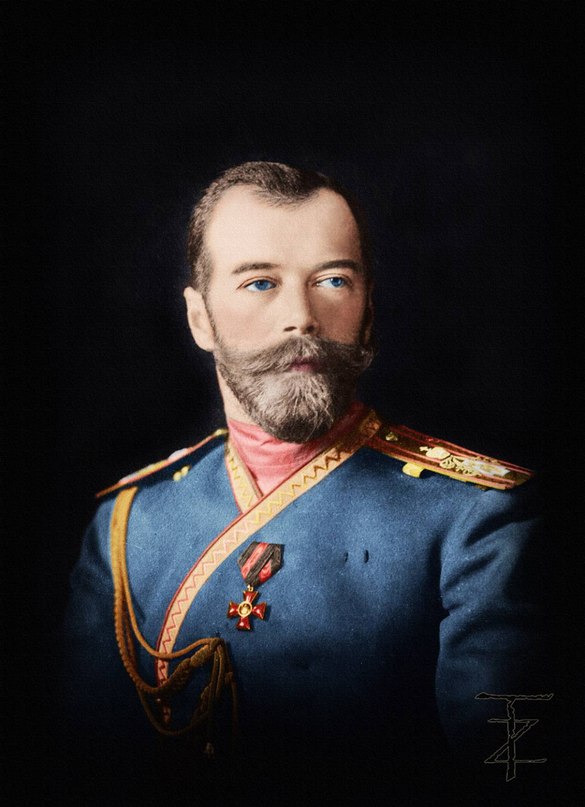

Император Николай Александрович

И ещё один момент, о котором хотелось бы сказать. Да, царская семья, оказавшись в заточении, ничего для себя не хотела, не стремилась к возврату утраченной власти, но болела душой за униженную Россию и старалась по мере сил соблюдать заповеди Евангелия. Однако при этом император и императрица не переставали заботиться о воспитании своих детей и о том, чтобы дать им достойное образование. Поскольку большинство педагогов, занимавшихся с царскими детьми, отказались последовать за опальной семьёй в ссылку, преподавание некоторых предметов царю и царице пришлось взять на себя, что они с ревностью и постарались исполнить. Почему?

Полагаю, причина тут в том, что царственные узники до последней минуты своей земной жизни надеялись (и об этом есть прямые указания в их письмах и дневниковых записях), что Господь не попустит России надолго впасть в руки богоборцев и русофобов, что страна, дошедшая до дна национального унижения, опомнится и начнёт возвращение к своему нормальному бытию. А если так - не исключено освобождение царственных узников, и их участие - в той или иной форме - в общественной жизни возрождённой России. Значит, детей следовало подготовить не только к Вечности [5], но и к обычной земной жизни, к тому, чтобы эту жизнь они могли бы проводить с максимальной пользой для Отечества. По этой же причине Николай Александрович старается в заточении много читать - причём не только религиозную литературу, но и светскую - художественную и историческую. Царь заботится не только о воспитании своих детей, но и - до самой последней минуты - о самообразовании, о том, чтобы не начать в невыносимых условиях тобольского и екатеринбургского заточения деградировать. Видел государь, скорее всего, и то, что нервы детей напряжены до предела - и потому старался давать им разрядку в виде карточных игр и домашних театрализованных представлений (которые были традицией царской семьи в петербургский период её жизни и не прекратились в Тобольске).

Увы, надеждам на освобождение не суждено было сбыться. Когда белые 25 июля взяли Екатеринбург, им досталось только несколько вещей из имущества царственных страстотерпцев, второпях забытых большевиками. А Россия на долгие десятилетия оказалась ввергнута под иго безбожников. Но в том, что пятеро детей последнего русского царя приняли мученическую кончину так, как подобает истинным христианам и истинным патриотам, несомненна заслуга их родителей.

Святии царственнии мученицы, молите Бога о нас!

_________________________________

Примечания

[1] Очень много таких свидетельств собрано в книге ""Он всех простил..." Император Николай II. Церковь о царской семье" (СПб.: Издательский дом "Нева", 2002).

[2] "Он всех простил...", с. 163.

[3] Там же, с. 167.

[4] Даже генерал М.В. Алексеев, хорошо знавший государя Николая Александровича и безоговорочно ему доверявший!

[5] Судя по тому, что вся семья в итоге оказалась прославлена в лике святых, родители в этом деле преуспели.

Сегодня отношение к царственным мученикам в России ощутимо изменилось. Слава Богу, восприятие Николай Второго как кровавого тирана, палача и угнетателя трудового народа, навсегда ушло в прошлое. Всё больше и больше появляется публикаций, убедительно доказывающих несправедливость и ещё одного распространённого обвинения против святого государя - в слабоволии, в том, что "царь-подкаблучник", послушно выполнявший все "капризы" "сумасшедшей" жены, сам дискредитировал в сознании подданных идею монархии. Всё больше и больше людей убеждаются в том, что император Николай Александрович обладал сильной и самостоятельной волей. Хотя слабоволие, даже если бы оно и имело место - всё же не то "преступление", за которое следует карать расстрелом. И уж конечно, только полная мразь, напрочь лишённая нравственного чувства, может оправдывать какими угодно соображениями убийство четырёх невинных девушек и больного мальчика, не дожившего даже до 14-ти лет.

Современный крымский историк и казачий деятель Игорь Игоревич Руденко-Миних (drakonit) справедливо указывает, что если убийство последней царской семьи и не было в полном смысле слова ритуальным, то, во всяком случае, оно было символическим: царскую чету уничтожали именно как царскую, как олицетворение того политического строя, который большевики - пришлые авантюристы без роду, без племени, люто ненавидевшие Россию и русский народ - стремились разрушить до основания. Царских детей - как потенциальных наследников, как возможное знамя антибольшевистского сопротивления. Слуг - за то свойство характера, которое путчистам всех мастей наиболее ненавистно, за верность. Выстрелы, прозвучавшие в подвале Ипатьевского дома были выстрелами не просто в людей, которым новая власть отказала в праве на жизнь, но выстрелами в идеал православной государственности.

Убийство царской семьи.

Однако, нам, православным, полагаю, ни к чему копаться в мотивах убийц. Довольно с нас, что убийцы были богоборцами. Гораздо важнее, коль скоро царственные страстотерпцы прославлены в лике святых, вглядываться в их образы и в их последние дни, постичь логику их поведения, мотивы их поступков, чтобы из этого извлечь себе пример для подражания.

Революционный взрыв, уничтоживший в России монархию, очень быстро привёл к тому, что царская семья оказалась в строжайшей изоляции. Недавний повелитель огромной страны и главнокомандующий её армии оказался формально лишён возможности как-либо влиять на события. Другой бы в этих условиях сломался, впал в уныние или в озлобление. Но не таков был император Николай Александрович. Император был в первую очередь христианином.

Для себя лично Николаю Александровичу ничего было не нужно. Ни единого слова ропота, ни единой попытки возмутиться не сорвалось с его уст, несмотря на все унижения. А унижения были. Были насмешки и придирки охраны - солдаты нередко вставали на пути свергнутого государя и, наставляя на него штык, кричали: "Сюда нельзя, господин полковник!" Керенский, прибывший в Царское Село, где поначалу содержали под домашним арестом царскую семью, распорядился разлучить императора с супругой под предлогом их, якобы, изменнических сношений с Германией, дабы исключить возможность сговора между ними. Нужно ли говорить, что никаких доказательств "измены" революционное "правосудие" при всём своём усердии так и не нашло! Тем не менее, императору, нежно любившему свою Аликс, разрешено было видеться с супругой только за обедом и под обязательным условием: разговаривать только по русски и только в присутствии охраны. Ещё больше унижений и оскорблений пришлось вынести царственным страстотерпцам после их высылки в Тобольск и особенно - после перевода в Екатеринбург, где охрану царской семьи несли сперва "идейные большевики" из числа бывших уголовников, потом - наёмники из австрийских военнопленных во главе с евреем-вероотступником Янкелем Юровским. Эти не стесняли себя никакими ограничениями - бесцеремонно лезли грязными пальцами в тарелки узников во время обеда, вламывались в их комнаты, расписали скамейку, на которой любили сидеть великие княжны, матерными словами и непристойными рисунками. Казалось, уже никакая земная грязь не в состоянии коснуться душ царственных страстотерпцев.

О молитвенной жизни последней царской семьи во время заточения известно немногое. И, наверное, это правильно - личное общение человека с Богом должно оставаться тайной между Богом и данной конкретной душой. Однако, известно, что и в заточении царская семья стремится по возможности чаще посещать богослужения и тяжело переживает, когда в Тобольске их в этом праве начинают ограничивать. Об этом остались свидетельства Пьера Жильяра, разделившего с царской семьёй заточение в Царском Селе и в Тобольске и насильно разлучённый с царской семьёй в Екатеринбурге. Таким образом, мы видим подвижническую жизнь царственых узников, видим их искреннее стремление к Богу и их горячее желание жить по заповедям Евангелия.

О молитвенной жизни царственных узников, об их благочестивом настрое мы косвенно можем судить по воспоминаниям и дневниковым записям православных священников, которых периодически приглашали совершать богослужения для страстотерпцев [1]. Эти священники единодушно свидетельствуют: как царь, так и его дети молились истово, нередко - коленопреклонённо, исповедовались - когда представлялась такая возможность - со всей откровенностью. Протоиерей Афанасий Беляев, посещавший царственных узников в Царском Селе, навещал больных детей императора - и сохранил свидетельство, что у каждого из них в комнате был свой иконостас, что вряд ли имело бы место, если бы не соответствующий молитвенный настрой.

Картина Павла Рыженко, изображающая быт царской семьи в заточении. Отчётливо видно множество икон на стене.

Царская семья во время последнего богослужения в Ипатьевском доме. Богослужение состоялось 13 июля.

Когда во время службы диакон запел "Со святыми упокой!" - вся царская семья дружно

опустилась на колени и подхватила молитву. Позже оказалось, что мученики отпевали себя заживо...

Более того. Оказавшись в нечеловеческих условиях сибирской ссылки, подвергаясь регулярным унижениям, царственные страстотерпцы находят в себе силы писать "на волю", подбадривать тех из своих знакомых, что остались в Петрограде. Особенно много писала на волю царица Александра, которую кое-кто у нас до сих пор полагает практикующей оккультисткой. В этих письмах - неизменная покорность Воле Божией, бесконечное благоговение перед Жертвенным Подвигом Христа, вера в несомненную и скорую Божию помощь России - и увещевания твёрдо уповать на Милость Божию. "В такое неспокойное, неестественное время всё трудно перенести, - пишет Александра Фёдоровна М.М. Сыробоярской. - Боишься за дорогих, но Господь не оставит их и услышит Ваши молитвы... В молитве утешение" [2]. Она же - А.В. Сыробоярскому от 10 декабря 1917 года: "Надо раньше найти в себе покой и мир, тогда можно везде жить, в свободе, в узах, тяжело, может быть, страшно, но душа должна оставаться нетронута: крепка, глубока, тверда как стена" [3].

И лишь один раз вырвалось у государя сожаление о своём бесправном положении - когда до него дошли сведения о провале Корниловского выступления, когда стало ясно, что для Керенского пресловутые "завоевания революции" дороже России. Именно тогда Жильяр впервые зафиксировал в дневнике неожиданное для него: государь сожалеет о своём отречении, понимая, что принесённая им жертва, увы, осталась бесплодной. Несмотря на все перенесённые унижения, несмотря на переворот, несмотря на разнузданную травлю в послереволюционной прессе, Николай Александрович остался патриотом. И от врагов своего Отечества выгод себе не искал. Его, как и его супругу, мучит перспектива позорной капитуляции, когда большевики затевают с центральными державами переговоры о мире, он скорбит от того, что Россию продолжают терзать "внутренние и внешние враги" - и теперь уже безо всякого противодействия. А когда большевики затевают перевоз его в Москву, и Николай Александрович догадывается, что везут его - на переговоры с немцами, чтобы низложенный царь своей подписью подтвердил обязательства большевиков по Брестскому миру, дословен его отзыв: "Я скорее дам отрубить себе правую руку, чем подпишу позор моего Отечества!"

Эта история примечательна ещё и тем, как восприняла её императрица Александра Фёдоровна. Обратить внимание на её поведение очень важно, поскольку именно императрица была в дореволюционные времена объектом наиболее ожесточённых нападок, именно в ней пресловутое "общественное мнение" видело германскую шпионку, именно её обвиняло в том, что она старается о скорейшем заключении сепаратного мира, дабы война "не мешала ей общаться с братом - генералом германской армии".

Так вот, когда в Тобольск прибыл комиссар Яковлев, чтобы увезти государя в Москву, цесаревич Алексей лежал тяжело больным. И, вероятнее всего, очень нуждался в присутствии матери и в её моральной поддержке. Но императрица изъявляет желание сопровождать мужа, дабы служить ему твёрдой поддержкой в его решимости ни при каких условиях не признавать Брестского мира. А больного сына - те, у кого есть собственные дети, могут представить себе страх и отчаяние матери - оставить на попечении старших сестёр и доктора Боткина. Конечно, Боткин - профессиональный врач, а Ольга и Татьяна имеют богатый опыт работы медсёстрами - и всё же никто и ничто не заменит материнской заботы. Тем не менее, императрица твёрдо решает ехать вместе с мужем. Как она думает - в Москву, на тяжёлые переговоры с немцами. Как оказалось - навстречу собственной мученической кончине. Русский патриотизм Александры Фёдоровны, в котором ей отказывали все, кому не лень [4], оказывается настолько бескомпромиссным, что способен перешагнуть даже через растерзанные материнские чувства.

Икона св. царицы Александры Фёдоровны Романовой

Это очень важно. Важно особенно в связи с тем, что в период Гражданской войны Германия предпринимала попытки разыграть монархическую карту в своих интересах, выдвинуть кого-то наподобие Гришки Отрепьева, кто вступил бы на русский престол и гарантировал бы соблюдение Россией Брестского мира после свержения большевиков. Среди монархистов нашлось немало тех, кто посчитал, что предательство России - не слишком высокая плата за восстановление монархии. Уйдя в эмиграцию, эти "монархисты" с большой дороги продолжили своё изменническое дело и там, всячески очерняя героев Белой Борьбы и закономерно завершив свою изменническую деятельность в рядах коллаборационистских формирований "ваффен-СС" в годы Второй Мировой войны. Сегодня у коллаборационистов нет недостатка в апологетах. И главное, на что эти апологеты упирают - это как раз верность государю, во имя которой, как они пишут, можно легко пожертвовать всем остальным. Так вот, важно понимать, что сам император Николай Второй не принял бы верности ценой предательства России. А если так - грош цена этой "верности", по сути, отрицающей волю самого покойного государя!

Стоит, впрочем, отметить, что при всём категорическом неодобрении предательской политики большевиков, ненависть к большевизму у царственных мучеников никогда не перерастала в ненависть к конкретным людям. Хрестоматийно письмо царевны Ольги Николаевны о том, что "отец всех простил", и вряд ли стоит подробно об этом письме говорить. "Всех" - слишком общая формулировка, слишком часто за ней не стоит ничего конкретного. Но вот вам случай, заботливо сохранённый историком Н.Д. Тальбергом (к слову, лично знавшим государя) в своей книге "Русская быль". Однажды в доме Ипатьева перегорела электропроводка. Двое красногвардейцев-охранников из числа бывших рабочих вызвались её починить. Пока они работали, в залу неожиданно вошёл государь. Как ни в чём не бывало, словно бы он и не был узником, а эти двое - его тюремщиками, Николай Александрович подошёл к работающим красногвардейцам и заговорил с ними. Как в старые времена, когда он был государем и принимал народные делегации, Николай Александрович расспрашивал этих двоих, откуда они родом, каковы их семьи, не бедствуют ли они сейчас, в это непростое революционное время. Красногвардейцы были настолько поражены этим простым и приветливым обращением государя, за которым чувствовалась его непритворная забота о своих недавних подданных, что в ту же ночь они бежали из города к белым. Служить революции дальше, убедившись воочию в той чудовищной лжи, которой революционная пропаганда окружила имя государя, они не смогли.

Император Николай Александрович

И ещё один момент, о котором хотелось бы сказать. Да, царская семья, оказавшись в заточении, ничего для себя не хотела, не стремилась к возврату утраченной власти, но болела душой за униженную Россию и старалась по мере сил соблюдать заповеди Евангелия. Однако при этом император и императрица не переставали заботиться о воспитании своих детей и о том, чтобы дать им достойное образование. Поскольку большинство педагогов, занимавшихся с царскими детьми, отказались последовать за опальной семьёй в ссылку, преподавание некоторых предметов царю и царице пришлось взять на себя, что они с ревностью и постарались исполнить. Почему?

Полагаю, причина тут в том, что царственные узники до последней минуты своей земной жизни надеялись (и об этом есть прямые указания в их письмах и дневниковых записях), что Господь не попустит России надолго впасть в руки богоборцев и русофобов, что страна, дошедшая до дна национального унижения, опомнится и начнёт возвращение к своему нормальному бытию. А если так - не исключено освобождение царственных узников, и их участие - в той или иной форме - в общественной жизни возрождённой России. Значит, детей следовало подготовить не только к Вечности [5], но и к обычной земной жизни, к тому, чтобы эту жизнь они могли бы проводить с максимальной пользой для Отечества. По этой же причине Николай Александрович старается в заточении много читать - причём не только религиозную литературу, но и светскую - художественную и историческую. Царь заботится не только о воспитании своих детей, но и - до самой последней минуты - о самообразовании, о том, чтобы не начать в невыносимых условиях тобольского и екатеринбургского заточения деградировать. Видел государь, скорее всего, и то, что нервы детей напряжены до предела - и потому старался давать им разрядку в виде карточных игр и домашних театрализованных представлений (которые были традицией царской семьи в петербургский период её жизни и не прекратились в Тобольске).

Увы, надеждам на освобождение не суждено было сбыться. Когда белые 25 июля взяли Екатеринбург, им досталось только несколько вещей из имущества царственных страстотерпцев, второпях забытых большевиками. А Россия на долгие десятилетия оказалась ввергнута под иго безбожников. Но в том, что пятеро детей последнего русского царя приняли мученическую кончину так, как подобает истинным христианам и истинным патриотам, несомненна заслуга их родителей.

Святии царственнии мученицы, молите Бога о нас!

_________________________________

Примечания

[1] Очень много таких свидетельств собрано в книге ""Он всех простил..." Император Николай II. Церковь о царской семье" (СПб.: Издательский дом "Нева", 2002).

[2] "Он всех простил...", с. 163.

[3] Там же, с. 167.

[4] Даже генерал М.В. Алексеев, хорошо знавший государя Николая Александровича и безоговорочно ему доверявший!

[5] Судя по тому, что вся семья в итоге оказалась прославлена в лике святых, родители в этом деле преуспели.