Антониев Николаевский Краснохолмский монастырь (Тверская область)

В 1461 году иеромонахом Антонием, прибывшим из Белозерской стороны на пустынный берег р. Мологи, был основан монастырь. Первый храм был поставлен на пожертвования местного боярина Афанасия Нелединского-Мелецкого во имя Святителя Николая, на месте чудесного явления преподобному его иконы. Будучи настоятелем основанного им монастыря, преподобный назидал свою братию частыми поучениями и особенно примером своей подвижнической жизни. Скончался он в 1481 году и тело его погребено было под спудом в одном из приделов Никольского собора. С годами монастырь строился, росли его вотчины. В 1760-х гг. К монастырю был приписан Бежецкий Введенский монастырь. В 1783 открыта церковно-приходская школа, с 1809 в монастыре размещалось Краснохолмское духовное училище. К концу XIX века монастырь занимал 4-угольную площадь. В нем были четыре каменных церкви: Соборная Святителя Николая, с юго-западного угла с ней была пристроена в 1690 г. малая церковь Всех Святых (в соборе находились иконы Святителя Николая, одна из которых и была явленная); Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Воздвижения Животворящего Креста Господня (1592 г); Вознесенская (1691 г.) над Святыми вратами; надвратная Иоанно-Предтеченская (1764 г). В трехъярусной каменной колокольне (1668 г) помещались библиотека и архив. Имелся двухэтажный настоятельский корпус (1748 г), братский корпус (1685 г), каменные небольшие келии над воротами. Вне ограды располагалась каменная часовня, устроенная в юго-восточной башне.

После революции Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь постигла участь многих монастырей России. Он был разрушен и от построек конца XVII века до нас дошли остатки стены, Братский корпус, настоятельские кельи и северо-восточная башня. Стены Никольского собора, постройки XV века тоже отчасти сохранились. Где-то среди этих одиноких стен находится место, где под спудом лежат святые мощи угодника Божиего преподобного Антония Краснохолмского.

Одна из старейших построек Тверской области - Никольский собор (1480-е).

Когда-то это был крестово-купольный четырехстолпный трехапсидный храм с

одной большой световой главой и малой главкой

над юго-восточным углом четверика.

Братский корпус, настоятельские кельи (1748) и северо-восточная башня (1697).

Вознесенская церковь над Святыми воротами (1690).

Поставленные посередине восточного фронта монастырской ограды святые ворота монастыря увенчаны надвратным храмом Вознесения. Сооружение каменных ворот и церкви закончено в 1690 г., до этого здесь были деревянные ворота с трехшатровым храмом. Надвратная церковь представляет собой гармоничное, выверенное по пропорциям и силуэту сооружение. Эти качества сразу говорят о работе незаурядных мастеров.

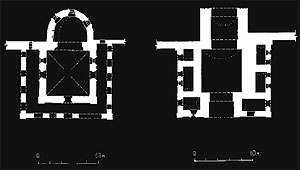

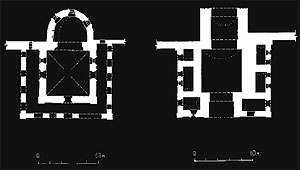

План храма. План ворот

Местоположение церкви в композиции монастыря достаточно редкое: чаще всего храмы ставили на северной или южной сторонах - тогда их абсиды были обращены вбок, в сторону примыкающих стен. Положение же на восточной стороне ограды (дающее, кстати, выигрышный вид из ворот на абсиды монастырского собора и трапезной церкви) встречается в единичных случаях. В этом варианте абсида обращена вовне и создает какой-то особенно невоенный образ ворот. Начало этой линии в монастырях было положено надвратным храмом Сергия Радонежского (1513) Троице-Сергиева монастыря: там подъезд от Москвы приходил к восточной стороне обители. Затем подобное расположение было применено в Саввино-Сторожевском монастыре - в надвратной Троицкой церкви 1652 г. Но там, как и в Троице, надвратный храм был «спрятан» за выдвинутой вперед боевой башней. В более поздней ограде Краснохолмского монастыря (как, например, в надвратном храме Солотче 1695-1698 гг.) положение храма тоже было вызвано копированием композиции прославленной Троицкой обители, но храм уже был открыто поставлен над незащищенными воротами - пора крепостных оград прошла.

Дробный и обильный декор ворот и храма выполнен из тесаного кирпича с редкими вставками белокаменных деталей. И «наборные» порталы, и наличники со сложными фланкирующими колонками и килевидными завершениями, а также карнизы с кокошниками, - все это характерно для «узорочья» середины XVII в. Но все это относится к 1690 г., когда в Москве и окрестностях уже развивался новый нарышкинский стиль. Кажется, что в надвратном храме мы имеем дело не с провинциальным запаздыванием, а с работой столичной артели, не расставшейся со стилем «узорочья», а потому оказавшейся в отдаленном монастыре. Нечто подобное через десятилетие произошло и с нарышкинскими мастерами (изгнавшими мастеров «узорочья»): они были вытеснены на периферию, и их великолепные постройки следует после 1700 г. искать подальше от Москвы.

Библиография:

Анатолий, игумен. Историческое описание Краснохолмского Антониева монастыря. Тверь, 1883. С. 11;

Добровольский И. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901. С. 617;

Свод памятников архитектуры и монументального искусства. Тверская область. Ч. 1. М., 2002. С. 34-35.

http://hram-tver.narod.ru/antnikkrholmm.html

http://www.projectclassica.ru/sos/20_2006/20_sos.htm

После революции Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь постигла участь многих монастырей России. Он был разрушен и от построек конца XVII века до нас дошли остатки стены, Братский корпус, настоятельские кельи и северо-восточная башня. Стены Никольского собора, постройки XV века тоже отчасти сохранились. Где-то среди этих одиноких стен находится место, где под спудом лежат святые мощи угодника Божиего преподобного Антония Краснохолмского.

Одна из старейших построек Тверской области - Никольский собор (1480-е).

Когда-то это был крестово-купольный четырехстолпный трехапсидный храм с

одной большой световой главой и малой главкой

над юго-восточным углом четверика.

Братский корпус, настоятельские кельи (1748) и северо-восточная башня (1697).

Вознесенская церковь над Святыми воротами (1690).

Поставленные посередине восточного фронта монастырской ограды святые ворота монастыря увенчаны надвратным храмом Вознесения. Сооружение каменных ворот и церкви закончено в 1690 г., до этого здесь были деревянные ворота с трехшатровым храмом. Надвратная церковь представляет собой гармоничное, выверенное по пропорциям и силуэту сооружение. Эти качества сразу говорят о работе незаурядных мастеров.

План храма. План ворот

Местоположение церкви в композиции монастыря достаточно редкое: чаще всего храмы ставили на северной или южной сторонах - тогда их абсиды были обращены вбок, в сторону примыкающих стен. Положение же на восточной стороне ограды (дающее, кстати, выигрышный вид из ворот на абсиды монастырского собора и трапезной церкви) встречается в единичных случаях. В этом варианте абсида обращена вовне и создает какой-то особенно невоенный образ ворот. Начало этой линии в монастырях было положено надвратным храмом Сергия Радонежского (1513) Троице-Сергиева монастыря: там подъезд от Москвы приходил к восточной стороне обители. Затем подобное расположение было применено в Саввино-Сторожевском монастыре - в надвратной Троицкой церкви 1652 г. Но там, как и в Троице, надвратный храм был «спрятан» за выдвинутой вперед боевой башней. В более поздней ограде Краснохолмского монастыря (как, например, в надвратном храме Солотче 1695-1698 гг.) положение храма тоже было вызвано копированием композиции прославленной Троицкой обители, но храм уже был открыто поставлен над незащищенными воротами - пора крепостных оград прошла.

Дробный и обильный декор ворот и храма выполнен из тесаного кирпича с редкими вставками белокаменных деталей. И «наборные» порталы, и наличники со сложными фланкирующими колонками и килевидными завершениями, а также карнизы с кокошниками, - все это характерно для «узорочья» середины XVII в. Но все это относится к 1690 г., когда в Москве и окрестностях уже развивался новый нарышкинский стиль. Кажется, что в надвратном храме мы имеем дело не с провинциальным запаздыванием, а с работой столичной артели, не расставшейся со стилем «узорочья», а потому оказавшейся в отдаленном монастыре. Нечто подобное через десятилетие произошло и с нарышкинскими мастерами (изгнавшими мастеров «узорочья»): они были вытеснены на периферию, и их великолепные постройки следует после 1700 г. искать подальше от Москвы.

Библиография:

Анатолий, игумен. Историческое описание Краснохолмского Антониева монастыря. Тверь, 1883. С. 11;

Добровольский И. Тверской епархиальный статистический сборник. Тверь, 1901. С. 617;

Свод памятников архитектуры и монументального искусства. Тверская область. Ч. 1. М., 2002. С. 34-35.

http://hram-tver.narod.ru/antnikkrholmm.html

http://www.projectclassica.ru/sos/20_2006/20_sos.htm