От разорения к достатку. Нечволодов о тайне золота, как «главной тайне еврейских ростовщиков» Ч.2

«От разорения к достатку». Генерал А.Д.Нечволодов о «тайне золота», как «главной тайне еврейских ростовщиков» Ч.2

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ВВЕДЕНИИ «ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА». Даже в начале 1897 г. Император сомневался в целесообразности срочного перехода к золотому рублю. В Указе Государя 1897 г., адресованного министру финансов Витте, было сказано: «Для устранения некоторых… недостатков денежного обращения Империи МЫ повелеваем вам внести на рассмотрение Государственного Совета выработанные в Особом Комитете предложения об установлении новых… оснований нашей монетной системы и правил выпуска государственных кредитных билетов. По своей важности и сложности дело это может еще потребовать продолжительного обсуждения».

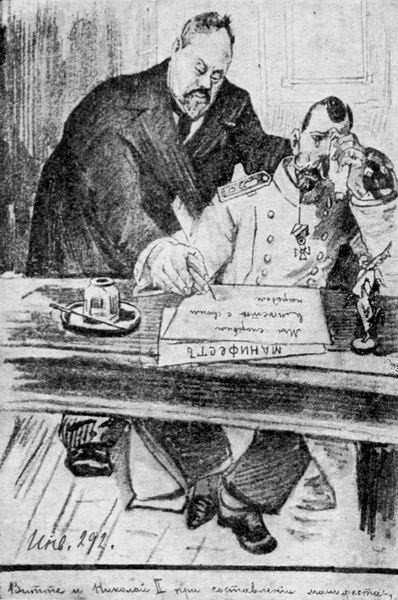

Витте фактически пошел на обман и подлоги, решение о введении «золотого рубля» принималось в обход Государственного Совета и было оформлено как «технические поправки» к Монетному уставу Российской Империи.

Россия даже не заметила, как оказалась в «золотой удавке» Ротшильдов: «золотая валюта была проведена совершенно своеобразным порядком, путем испрошения в Беловеже, где в то время Государь был на охоте, 29 августа 1897 г., Именного указа Министру финансов о реформе, без предварительного рассмотрения в Государственном Совете» (вопрос в их физической нейтрализации и их агентов - либо в постоянном информационном освещении иудейских «сакральных» схем порабощения человечества - К.М.).

Нечволодов пытался донести до русского человека очень простую мысль: переход к золотой валюте означает неизбежное повышение «расплатной силы» золотого рубля по сравнению с ранее существовавшим кредитным рублем. Автоматически это вело к снижению цен на товары, производимые с/хозяйством и промышленностью. Происходило обесценение труда.

Одновременно происходило резкое увеличение богатства преимущественно еврейских финансовых олигархов (состоящее не только и не столько из золота, сколько из различных финансовых требований - векселей, процентных бумаг, кредитных договоров и др.). Для удовлетворения этих финансовых требований было необходимо больше товаров, следовательно, больше труда. К сожалению, этой простой истины не понимали не только многие простые граждане, но и большинство государственных деятелей (переход на золотой стандарт одномоментно понизил курс серебряных денег в 1,5 раза, фактически обобрав все населения Империи - кроме тех, кто знал об этом заранее - К.М.)

Золотой стандарт был навязан русскому народу графом Витте откровенно мошенническим способом, как и в остальных странах. И этом Нечволодов не перестает удивляться ее абсурдности, поскольку:

1) денежная система базируется на золоте, которое не имеет постоянной и устойчивой ценности;

2) количество денежных знаков в стране определяется количеством золотого запаса, а не потребностями общества;

3) выпускаемые денежные знаки на самом деле не обеспечены золотом, потому что оно заемное и России не принадлежит, а Россия должна в 5 раз(!) большую сумму, чем имеется золотых денег;

4) Россия берет в долг золото для обеспечения золотых денег под государственные ценные бумаги; но сами бумаги имеют ценность только потому, что верят Российскому Государству, которое их выпускает.

Из чего естественным образом возникает вопрос: зачем нужно промежуточное золотое обеспечение, которое «ведет Россию к полному разорению и ежегодным платежам процентов свыше 482 000 000 руб. золотом»?

После такого простого объяснения даже непрофессионалу становится понятной мошенническая природа «золотых» денег. И еще более очевидной становится простая и естественная альтернатива - бумажные деньги.

В конце своей работы Нечволодов пишет: «безотлагательный переход к бумажным, неразменным на золото деньгам является в настоящее время неизбежным, и всякое промедление грозит как нашей самостоятельности в международных отношениях, так и кровавыми столкновениям на экономической почве внутри Империи».

По Нечволодову, для обеспечения нормального денежного обращения государство должно:

а) определять необходимое количество денег;

б) обеспечивать поддержание этого объема денег с помощью внутренних займов и эмиссий.

(исходя из среднего годового расхода на каждого жителя страны и среднего числа оборотов денег в год, или же требований денег кредитными учреждениями для выдачи ссуд под векселя и залог имущества) При этом излишек денег всегда может быть извлечен - путем внутреннего займа.

Деньги, извлеченные таким путем, будут погашаться, а при новой потребности страны в деньгах они будут выпускаться вновь (что вполне укладывается в финансовую систему Высокого Коммунитаризма и можно назвать «частным случаем демерреджа» - К.М.).

Одновременно Нечволодов ищет «мягкие» -

ВЫХОДЫ ИЗ ТРАГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ:

1. Биметаллизм, который только немного ослабит «удавку», наброшенную ростовщиками на шею русского народа (с учетом колебаний пропорций обмена золота и серебра, что создает почву для спекуляций и разного рода злоупотреблений).

2. Введения «символического» золотого обеспечения - как в Бельгии, где разменный золотой фонд составляет лишь 16% бумажной денежной массы.

3. Неразменные бумажные деньги, к которым в XVIII- XIX веках прибегали почти все государства. Как мы отмечали выше, прежде всего это «родоначальница золотого стандарта» Англия, которая сумела выдержать натиск Наполеона только благодаря неразменным бумажным деньгам, которыми пользовалась непрерывно с 1797 по 1821 г.

Франция также прибегала к выпуску неразменных на золото бумажных денег после кампании 1870г., причем, эти бумажные деньги не только ни разу не падали ниже золота, но и имели лаж в 1% в свою пользу.

Наконец, Россия после Наполеоновских войн могла поправить свое экономическое положение и выдержать в финансовом отношении войны: Турецкую 1828-29 гг., Польское восстание 1831 г., Венгерскую кампанию 1849 г. и Крымскую войну 1853-55 гг., не допуская захвата народных богатств иностранным капиталом, исключительно благодаря мудрой финансовой политике графа Канкрина, всецело основанной на неразменных бумажных деньгах. И только с уходом Канкрина началось завоевание нашего отечества капиталом.

В работе Нечволодова приводятся аргументы, которые убеждают нас в том, что товарный характер создает рынок денег, кроме того:

- Введение повсеместно золотого стандарта в XIX веке являлось формой «денежной глобализации».

- При этом страну с денежным обращением, изолированным от международного рынка, трудно покорить международному капиталу.

Этот пункт Нечволодов иллюстрирует на примере Китая. «Изолированное от внешнего рынка денежное обращение в разных провинциях - разные знаки, чеки отдельных торговых домов и частных лиц… В результате Китай не был завоеван масонами. Внешние долги ничтожны, разрушающего капиталистического хозяйства в нем нет, земледелие процветает, а население, несмотря на страшную густоту, отсутствие технических усовершенствований и хищнический характер администрации, богато, сохранив все основы своего тысячелетнего строя, а также и все добродетели».

Генерал ратовал за замену золотого рубля Витте бумажным рублем, предлагая:

1) установить валютный курс бумажного рубля ниже курса золотого рубля;

2) поддерживать курс рубля на стабильному уровне, защищая от манипуляций биржевых спекулянтов;

3) инструмент стабилизации рубля - валютные интервенции; источник - ЗВР, накапливаемый за счет поддержания активного сальдо торгового баланса;

4) наращивания внутренней добычи золота.

При положительном сальдо внешней торговли в 1901-1905 гг. в 313,7 млн. руб., выплаты по займам (247 млн. руб.); дивиденды иностранцам (45 млн. руб.); расходы государства за границей (10 млн. руб.); расходы русских путешественников за границей (80 млн. руб.).

Итого: 382 млн. руб. в год (дефицит в 68,3 млн.).

ЗОЛОТОДОБЫЧА

в России в начале XX века давала 40-46 млн. руб. Генерал обращает, что данный источник используется очень слабо, а его потенциал очень велик. Государство не стимулирует добычу золота, а во время нахождения у власти Витте эта добыча даже искусственно подавлялась. По инициативе Витте в 1901 был принят закон, который разрешал свободную (вольную) продажу золота, что породило кражи и контрабандный вывоз.

При этом Витте предлагал передать иностранцам концессии на сооружение железной дороги от Берингова пролива к Канску с правом отчуждения золотоносных земель вдоль дороги. Одновременно Витте отказался строить железную дороги по левому берегу Амура и проложил её по территории чужого государства - через Маньчжурию.

По мнению Нечволодова в золотодобыче было важно:

а) установить контроль государства над добычей;

б) определить такие закупочные цены государства на шлихтовое золото, которые бы стимулировали добытчиков;

в) помешать осуществлению проекта концессии по строительству железной дороги от Берингова пролива до Канска.

По мнению генерала, отрасль может давать не 40-46 млн. руб. золота, а в 10 раз больше. Такого количества золота хватило бы на покрытие всех неторговых расходов России в золоте, даже если бы активное сальдо торгового баланса страны уменьшилось или исчезло.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

А. Д. Нечволодов говорит о недостатке самоуправления в сфере промышленности и сельского хозяйства, зависимости местного товаропроизводителя от двух враждебных ему сил - бюрократии и банкиров-ростовщиков (что так же совпадает с высококоммунитарной концепцией - К.М.). При этом реорганизация государственного управления и переход к дешевым бумажным деньгам приведет, по мнению генерала, к возрождению хозяйственной жизни на местах.

А. Д. Нечволодов обращал внимание и на перенаселение деревни, что выражалось в сравнительно невысоких показателях обеспеченности сельского жителя землей. У России самые обширные в мире земельные угодья для ведения сельского хозяйства, но вместе с тем в дефицит таких угодий. В России от земледелия кормится значительно больший процент населения, чем во всех других странах - 65% всего числа жителей, тогда как во Франции - только 46%, в Германии - 35,5, а в Англии - 18%.

Нечволодов приводит цифры душевой обеспеченности пахотной землей всего населения на начало ХХ века, десятин: Канада - 2,2; Соединенные Штаты - 2,1; Россия - 2,01; Дания - 1,3; Англия - 0,48. Т. е. обеспеченность русского человека удобными землями более чем в 4 раза выше, чем у англичанина. А вот цифры по душевой обеспеченности землей земледельческого населения (десятин): Канада - 4,6; Соединенные Штаты - 4,4; Россия - 2,59; Дания - 2,7; Англия - 2,82.

Русский мыслитель считал, что излишек рабочих рук на селе следует направить в промышленность. Он негативно относился к аграрной политике тогдашнего премьер-министра П.А. Столыпина, по переселению крестьян в Сибирь для освоения новых земель. При этом Нечволодов был яростным сторонником миграции населения за Урал преимущественно с целью промышленного освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока, а также укрепления наших военно-стратегических позиций на берегах Тихого океана (что стало особенно очевидным после войны с Японией в 1904-1905 гг.).

Одновременно, он высказывается за развитие промышленности непосредственно на селе (развитие агропромышленного комплекса), что преодолевало бы искусственное противопоставление города и деревни.

Ключевым условием развития аграрного и промышленного сектора экономики Нечволодов считал переход от золотого рубля к бумажным деньгам. Говоря о программе заселения азиатской части Российской Империи русским населением, Нечволодов повторяет, что такая масштабная программа может быть реализована лишь при переходе к системе бумажных денег.

Пожалуй, вопрос о целевом использовании Сибири и Дальнего Востока - сугубо под освоение ресурсов, включая или исключая сельское хозяйство - единственное, что может вызвать некие споры.

А в остальном работа генерала А.Д.Нечволодова неоспорима.