Белорусская пастораль. Ленино Могилевской области

Продолжаем наше путешествие из Смоленска в Смоленск по белорусскому приграничью. В прошлой записи я рассказал о неизведанном ранее погранпереходе в районе деревни Шеино Краснинского района. Сегодня мы пересечем границу и попадем в агрогородок Ленино Могилевской области. На то, что мы пересекаем границу, неизменно указывает дорожное покрытие, которое меняется строго на месте пунктирной линии, которую указывают спутниковые карты. Въезд в братскую республику порадовал нас добротной гравийкой а также знаками, указывающими направление в сторону платных магистралей.

Наш броневичок стоит уже не белорусской земле.

Первый населенный пункт на белорусской территории - деревня Старина. Обратите внимание на автомобиль справа. В нем находятся белорусские ГАИшники, которые нас остановили, чтобы разузнать, какого черта нас понесло этими дебрями. Попросили права и страховку у Мининой и... у меня. Гаишнику показалось, что в точке съемки (картинка снизу) мы поменялись местами. Пришлось объяснять, что за рулем находился один человек, а я лишь вышел с фотоаппаратом. Досмотрели багажник. Внесли номера автомобиля в какой-то журнал, послушали историю о нашей экскурсии. Удивились. Таких чудаков, уверен, им здесь давно не встречалось. В целом, нормальные оказались ребята, мы выразили понимание важности их работы и отправились дальше.

Пожалел, что в этот раз я не взял с собой вообще никаких документов. А могли бы и проверить.

Пока Елена Александровна беседовала в серебристом минивене со стражем порядка, я сделал снимок местной достопримечательности.

Здесь тоже много любителей подледного лова. Кто в курсе, что это за поплавки в прорубях?

Как я уже сказал, Ленино - это агрогородок. Ранее это был поселок. Понятие «агрогородок» появилось в Белоруссии в связи с принятием «Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы». В этом документе агрогородок определяется как качественно новый тип сельских посёлков: агрогородок - благоустроенный населённый пункт, в котором будут созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в нём населению и жителям прилегающих территорий (ссылка). Иными словами, здесь совмещено аграрное производство и городские условия жизни. На мой взгляд, агрогородок - это единственная форма развития жизни на селе в наше время. В той же Белоруссии, где нет агрогородков - типичная для нас разруха.

На въезде в Ленино замечаем роскошную ферму, перед которой на солнышке отдыхают от трудовых будней местные буренки.

Вот такая она, белорусская пастораль.

Агрогородок Ленино назван в честь Ленина, а не женского имени Елена, чего бы так хотелось моему компаньону. Живет здесь, если верить Вики, около 1,4 тысяч человек, и численность населения продолжает снижаться.

Вообще вся вчерашняя поездка прошла под мотив советской эпохи. Повсюду нам встречались артефакты СССР. Я абсолютно убежден в том, что Белоруссия - это страна победившего социализма. И даже радио у нас играло местное, на белорусском языке. Наверное, так бы сейчас выглядел СССР, не случись горбачевской перестройки. Люди здесь живут небогато. Это ощущается, в первую очередь, по автопарку, который процентов на 80 представлен автомобилями, пригнанными из Европы в начале 2000-х, до повышения пошлин в рамках таможенного союза, и поддерживающимися в приличном состоянии. Нового ведь не купить! Лет через дцать здесь будет как на Кубе с ее раритетным американским автопромом. Зато все здесь устроено с социальной точки зрения. Я уже неоднократно отмечал единый социальный стандарт, который худо-бедно поддерживается даже в самых депрессивных населенных пунктах. Все люди при деле. Простые белорусские работяги, крестьяне, которые гонят в соседнюю Россию молоко и мясо в обмен на нефть и газ.

Ленинский племзавод.

Впереди виднеется центральная часть агрогородка с многоэтажками.

Есть здесь и зона отдыха с водохранилищем.

Далее - Польский военный мемориал. В период Великой Отечественной войны деревня Ленино была занята частями вермахта. Немцы вернули населённому пункту дореволюционное название Романово и сделали центром волости, назначили старосту и набрали вспомогательную полицию из числа противников Советской власти. 12-13 октября 1943 года в сражении у села (битва под Ленино) вместе с наступающими войсками советской 33-й армии впервые участвовали Первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко и 1-й танковый полк имени Героев Вестерплатте, сформированные в СССР по инициативе Союза польских патриотов и ставшие основой Войска Польского. В 1968 году Декретом Государственного совета Польской Народной Республики посёлок Ленино был награждён орденом «Крест Грюнвальда» 2 класса. (источник)

Удивительно, но здесь, в Белоруссии, всё уживается: и режим Лукашенко, и память о советском прошлом, и забота о религиозных святынях. Ничто никому не мешает. Никому не приходит в голову сносить артефаты прошлого, и тем более - видеть в них причины своих бед. Мозги местных жителей надежно привиты от всякой дури, и мне становится немного не по себе от мысли, что после ухода Лукашенко все это может быть уничтожено.

Вот он какой, социализм.

Впереди виднеется Музей Советско-польского боевого содружества. Издалека я принял его за какой-то спорткомплекс. Оказалось, тоже мемориал.

Уж больно хороши эти пятиэтажки.

Каждый квадратный метр мемориала ухожен.

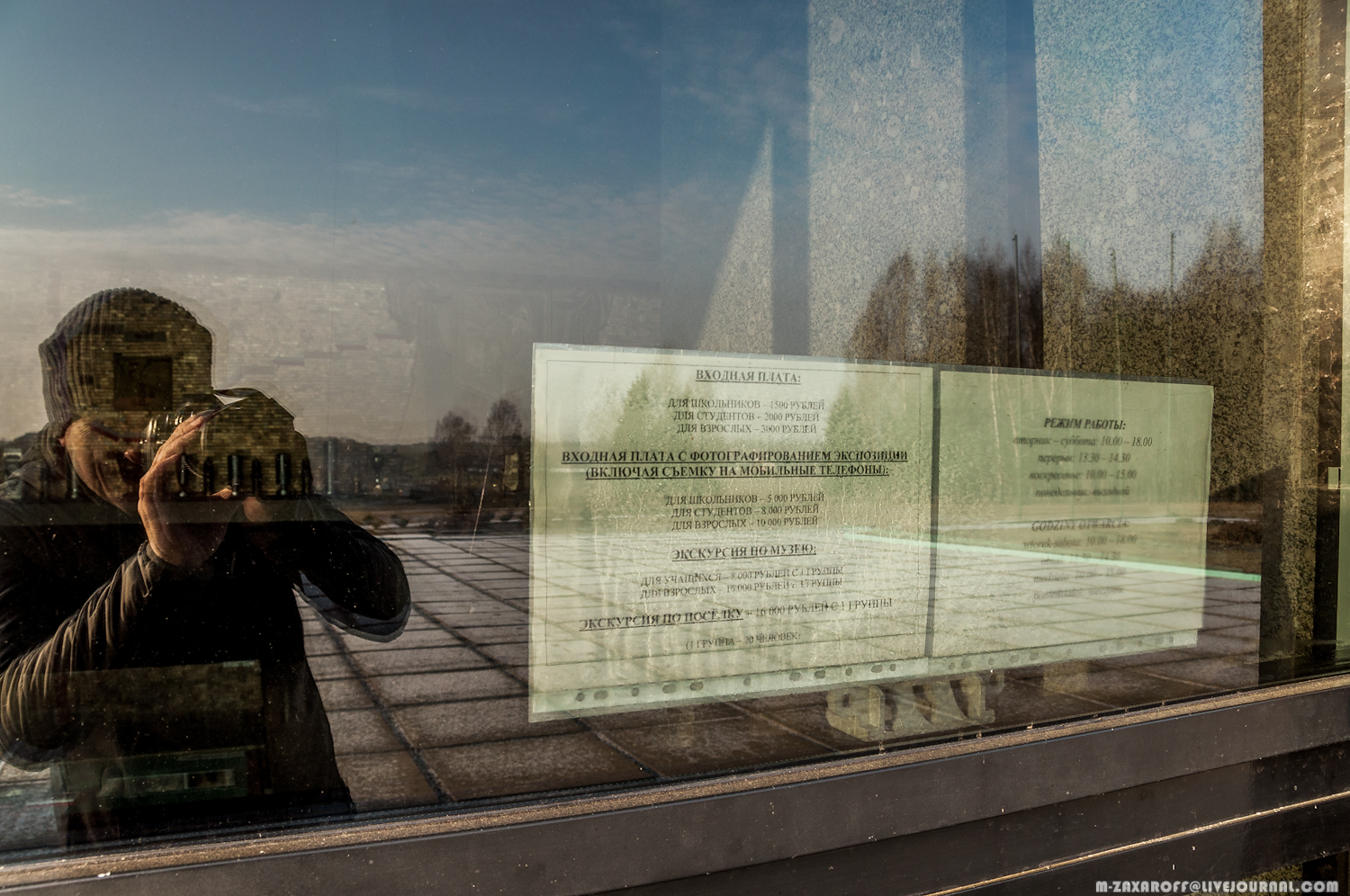

В это ранее утро (шел десятый час) музей еще не работал. Завидев зеваку, внутри показалась бабушка-смотритель. Я помахал рукой, продемонстрировав свою заинтересованность. Бабушка открыла дверь. Я поинтересовался, что внутри и попросил разрешение пройти пофотографировать. Бабушка предложила мне купить билет, на что пришлось уговаривать ее пройти за бесплатно. Сказал как есть: денег белорусских у нас нет, а если пустите поснимать - сделаю вам рекламу. Итак, на правах рекламы.

Здание сделано потрясающе добротно. Внутри удивительная акустика.

Музей был открыт в 1968 году, в ходе празднования 25-й годовщины битвы под Ленино. Здание, похожее на лежащую на поле солдатскую каску, было спроектировано советскими архитекторами Яковом Белопольским и Владимиром Хавиным. В музее несколько выставочных залов: ”Керамика, стекло, металл” - включает хрустальные, керамические (фаянс, фарфор), стеклянные, металлические изделия разных форм и художественных особенностей. Представлены предметы чеканки, урны с землей, взятой с места захоронения советских воинов, погибших за освобождение польских городов.Зал одежды: ”Одежда, обувь, аксессуары” - коллекция включает военную форму советского периода советских и польских воинов, головные уборы, обувь, нарукавные знаки, эмблемы, снаряжения.Военно-историческая: ”Оружие” - в фондах музея насчитывается 26 единиц учебного и одна единица холодного оружия. Фотографии и фотодокументы: ”Фотоматериалы” - включает фотодокументы (удостоверение личности участников битвы под Ленино, удостоверения к наградам советских и польских воинов), фотонегативы. Печатные издания: коллекция - состоит из книжных и периодических изданий, советских и польских газет. Фалеристика: коллекция - включает ордена, медали, значки, нагрудные знаки, памятные медали, выпускаемые к памятным событиям и датам. (источник)

Не скажу, что экспозиция потрясла. Скорее, поразила ее подача, атмосфера этого амфитеатра.

Сделано всё на века.

Такое оно, братство народов.

Отправляемся назад. Впереди нас ждет 200 км пути по белорусско-смоленскому приграничью.

И еще несколько видов Ленино. Очень милый и уютный городок. И не скажешь ведь, что рядом Смоленщина. Больше на Европу похоже.

Опять вспоминаются кинговские "Лангольеры" с их стертыми во времени людьми. Кругом - ни-ко-го.

Здесь заканчивается велодорожка.

А вот так она начинается.

Впереди у нас Горки, Кричев, Мстиславль, Хотимск и граница трех областей. Не переключайтесь!