СпН-16.1

Капитан Эжен Арно, стоя в рубке "Лю Гёлль", пытался разобраться: повезло ему или, наоборот, судьба повернулась к нему тылом.

"Лю Гелль", небольшой - всего лишь в две тысячи восемьсот регистровых тонн (и грузоподъемностью в две с четвертью тысячи тонн метрических) - грузо-пассажирский корабль, был построен всего лишь четыре года назад. Эжен заступил на вахту сразу же после спуска судна на воду, но поначалу - всего лишь третьим помощником капитана.

Судно предназначалось для Гвианских линий, и генеральным грузом для всех кораблей серии (за пять лет было построено двенадцать систершипов) назначался каучук, кофе и какао. Но оказалось, что Франции столько какао не нужно, и "Лю Гелль" с уже первым помощником Арно был переведен на линию Марсель - Ростов, благо в трюмах было очень удобно перевозить зерно.

Правда капитан Люка ушел с корабля после второго рейса в Россию, и Анри теперь его понимал: погрузка двух с лишним тысяч тонн пшеницы с шаланд, занимающая две, а то и три недели, изматывала до предела. А в июне "Лю Гелль", уже прибывший снова в Ростов, и вовсе оказался без фрахта: наглые русские хлеботорговцы отказались отпустить заказчику фрахта зерно в кредит и судно больше двух месяцев стояло на рейде, ожидая, пока в конторе на найдут новый фрахт.

Такой нашелся лишь в сентябре, и Эжен было обрадовался, когда получил телеграмму о том, что через четыре для он, наконец, покинет этот постылый рейд. Но когда прибывший из Одессы представитель компании изложил детали, капитану стало грустно: судно сдавалось в аренду до тридцатого апреля следующего года какому-то местному промышленнику, причем ни характер грузов, ни маршруты перевозок были заранее неизвестны.

Впрочем, первый маршрут капитану был известен, и маршрут этот Эжена Анри несколько удивил. А то, что на борт немаленького, в общем-то, судна погрузили лишь около трех сотен тонн груза, удивило его еще больше. Впрочем, благодаря этому на борт был загружен и почти тройной запас угля - а пассажиров оказалось столько, что часть пришлось размещать уже в трюме.

И все это было так необычно, что заставляло французского капитана еще и еще раз задумываться о том, во что же он ввязался.

С одной стороны, простой почти два месяца в этом забытом Богом и людьми порту в варварской стране везением никак не назовешь и то, что "Лю Гелль" следующие девять месяцев почти наверняка в такую передрягу не попадет, было приятно - все же жалование при простое составляло всего лишь треть от оплаты в море. Но с другой стороны, еще неизвестно, куда захотят отправить судно арендовавшие его варвары. Конечно же варвары - из всех пассажиров на борту лишь один, да и то очень плохо, говорит по-французски.

Хотя те же англичане по-французски вообще чаще всего не говорят, а арендатор судна - вполне себе приличный джентльмен, и его английский хотя и забавный, но вполне понятный. И, кажется, этот джентльмен прекрасно знает чего он хочет. А варвары на борту - это всего лишь нужная для каких-то неизвестных дел прислуга.

Так что, решил капитан Арно, будем считать что судьба все же повернулась лицом - и на лице этом сияет приветливая улыбка. Что же до капризов этого, видимо все же американского, джентльмена - то ведь он платит, причем - наличными. И не требует никаких расписок...

В Саратов я прибыл через два дня после неудачного путешествия с Березиным. Сергей Сергеевич, пообещав что сразу же по возвращении из Баку он уволится и переедет в Царицын, отплыл к родственникам, ну а я отправился в путь нормальным способом - на поезде. И по прибытии отправился сразу же к Лебедеву. У него я застал не только всех моих "казанских" химиков (Антоневич уже, как оказалось, закончил и вторую очередь сернокислого завода и ребята плавно переместились на строительство и наладку завода уже гидролизного), но и забавного старичка, которого Сергей Васильевич представил как приват-доцента Забелина. Старичок действительно был приват-доцентом Петербургского университета, и вдобавок - крупнейшим специалистом в стране по дрожжам: в университете он, кроме обучения студентов-медиков, занимался и разработкой как раз отечественного классификатора грибков - в том числе и дрожжевых.

Лебедеву его помощь понадобилась для того, чтобы все же наладить производство спирта, так как обычные хлебные дрожжи очень быстро погибали в той химической жиже, которую выдавали гидролизные ванны. Касьян Петрович Забелин довольно быстро подобрал нужную Лебедеву культуру, и завод заработал довольно стабильно, но старому ученому захотелось изучить поведение других культур в этих экстремальных условиях, и вот уже два месяца он занимался своими экспериментами. Лебедев не возражал - поскольку благодаря работе специалиста-биолога ему удалось наладить чисто химический, как он полагал, процесс, тем более что Забелин за свою исследовательскую работу денег не просил.

Решив, что это будет не совсем честно, я сразу решил проводимые работы оплатить - и, конечно, обратить их в свою пользу. Тем более в данном случае наши с Забелиным интересы совпадали.

- Касьян Петрович, а что нужно сделать, чтобы, допустим, установки вместо выработки спирта вырабатывали в результате именно дрожжи?

- Да ничего особенного и делать не нужно. Спирт дрожжи вырабатывают при недостатке кислорода, и если в ванны подавать большое количество воздуха, то дрожжи будут сами расти, а не вырабатывать алкоголь. Однако не вижу в этом большого смысла: в ваннах и так дрожжи растут, и их все рано приходится уничтожать - так что для заселения новых ванн культуры всегда будет в избытке.

- Но ведь можно и сами дрожжи использовать?

- Эти? Нет, они не годятся для хлебопечения, и для, скажем, пивоварения они не годны.

- Я имею в виду как белковый продукт...

- Я бы и хлебные дрожжи не назвал вкусными, а уж от этих... тем более, что для лучшей их работы в ванны добавляется в известных количествах птичий помет. При перегонке на спирт, тем более на спирт строго для технических нужд, это значения не имеет. Но использовать такое для еды - это уж слишком! Вдобавок в культуре имеется несколько разнообразных видов, и некоторые потенциально патогенные. А лечить грибковые заболевания крайне трудно - и, хотя патогенность нынешней культуры довольно сомнительна, рисковать я бы не советовал.

- Не для еды, а для корма. Скотине. Высокобелковый дрожжевой корм - да еще смешанный с каким-нибудь сеном, мне кажется, будет очень неплох.

- Ну если так вы ставите вопрос, то, пожалуй, это имеет смысл. Одно лишь скажу: для использования дрожжей как корма грибок следует все же убить. Например, нагревом до температуры градусов в шестьдесят пять - семьдесят по Реомюру.

- А вы бы не смогли еще некоторое время потратить тут, на заводе, чтобы наладить такое производство? Вам, конечно же, будет выплачиваться вознаграждение, как и всем инженерам, в двести пятьдесят рублей ежемесячно. Ну и все прочие блага - думаю, Сергей Васильевич вам их успел обрисовать.

- Успел что сделать? А, ну да, он мне много рассказывал про вашу систему найма. Мне нравится, тем более что на текущий год у меня и занятий-то иных нет: в университете сейчас мою должность из конкурса убрали, а исследования будут передавать в Москву, в Петровскую академию, то есть это сейчас сельскохозяйственный институт. Высокие чины сочли дрожжи не грибками, а продуктами... Хотя и у вас, получается, вроде то же самое - но у вас, я вижу, сие получается с полным пониманием и общей картины, если первым делом именно о возможном вреде поинтересовались.

Я, честно говоря, ни о каком "возможном вреде" и не помышлял, но Забелин согласился заняться производством кормовых дрожжей - и если нужно, на Библии ему поклянусь что только этот вред этот меня и волновал. Тем более что Касьян Петрович тут же предложил (ну а я тут же согласился) пригласить и знакомого ему специалиста уже именно по кормам, неплохого зоолога из бывшей Петровской академии. Я попросил Лебедева (который тут оставался за старшего в связи с предстоящим отъездом Антоневича) оформить все финансовые и бытовые аспекты деятельности биологов, после чего со спокойной совестью вернулся в Царицын. Где дел у меня ожидалось просто невпроворот: предстоял сбор очередного урожая.

К уборочной было все подготовлено: кроме ста шестидесяти "старых" тракторов было поставлено в строй и полторы сотни "Бычков" (ну, получат их французы парой недель позже - не помрут). В Ростове были закуплены три сотни жаток, по пять сотен веялок и молотилок. Очень кстати тут оказалась новая "стальная" печка: благодаря ей было изготовлено больше тысячи одноцилиндровых семисильных мотора, от которых все эти веялки-молотилки и крутились, ведь изначально они предназначались для работы от локомобилей. Ну и полевые тока были поставлены буквально через каждые триста метров вдоль "верхней" границы заволжского поля.

Впрочем, и "старые", правобережные поля техникой были не обижены, так что собственно жатва на пшеничных полях была закончена буквально за три дня. Но "скосить" хлеб - это вовсе не значит "убрать": нужно было скошенные колосья хотя бы перетащить с полей на тока. А это было то еще занятие! Весь каждая жатка у меня накосила хлеба примерно на сорока гектарах, и на каждом из этих гектаров теперь лежало тонн по пять скошенных колосьев, а может и больше. Два мужика с телегой при работе от зари до зари теоретически могли собрать и перевезти на ток скошенное от силы с гектара - а этих гектаров у меня только в Заволжье было двенадцать тысяч. Мужиков же было всего около пятисот.

Зато и на заводе у меня было мужиков немало - благодаря все тому же кризису только из Нижнего (точнее, из Сормова и Канавино) ко мне переехало человек двести, а ещё народ подтянулся и их Казани, и из Харькова, и даже из Москвы. Так что к началу уборочной мне было чем занять почти три сотни новых, но довольно умелых, рабочих. И они немедленно "занялись", а французы с соседнего завода видимо лапки потирали от удовольствия: ежесуточно с соседнего завода на мой перевозилось тонн по пятьдесят разного железа.

Фактически на базе газонокосилки (то есть мини-трактора с "рамой" из стального листа) были на скорую руку изготовлены подборщики, аккуратно (ну... относительно аккуратно) перекладывающие скошенные валки в прицепленный кузов. Ну а чтобы не допускать простоя ценного оборудования, кузовов делалось по три штуки на подборщик, а уж их по полю таскали "газонокосилки" без косилки, с маленькими двухсильными моторами - и их у меня делалось по десять штук на дню. Главным преимуществом этой "малой механизации" было то, что работали на подборщиках в основном мальчишки от двенадцати лет (хотя были и десятилетние), а на "тягачах" основной рабочей силой были вообще девчонки - и народу на уборке у меня хватало (хотя на технику я все же девчонок младше четырнадцати не сажал): при действующей натуральной оплате в пуд зерна за день работы крестьяне сами мне детишек на работу приводили.

Так что мужикам приходилось на телегах вывозить лишь то, что оставалось на полях после подборщиков (остатки сгребались в небольшие валки конными граблями), и практически все зерно вывезти на тока удалось уже через две недели.

Забавно: если весной те же батраки с Рязановки в большинстве отказывались перейти на работу ко мне, то сейчас уже почти все ее население трудилось на моих полях. Да и с Собачьей Балки народ косяком повалил, так что пришлось даже специально договариваться о карантинном фильтре с врачами из Бобруйского батальона: больных я старался на работу не брать чтобы заразу не распространять. После того, как в середине июля весь командный состав батальона поселился в весьма благоустроенных квартирах, с этим составом было достигнуто полнейшее взаимопонимание и "взаимовыгодное взаимодействие". В том числе и с работниками медицинского фронта: за небольшое вознаграждение они проводили осмотр "кандидатов в колхозники" и даже занимались лечением больных в заводской больнице.

"Взаимодействие" было достигнуто и с рядовым составом, их усилиями на левобережье была быстренько проброшена узкоколейка в двадцать пять верст для вывоза зерна с токов на берег Волги. Хиленькая дорога, с самыми легкими восьмифунтовыми рельсами. На эту дорогу мне пришлось дополнительно затратить даже чуть больше ста тысяч полновесных рубликов, но оно того стоило: зерна пришлось вывезти почти семнадцать тысяч тонн.

А еще - даже больше ста тысяч тонн соломы. Сильно больше - после покоса хлебов косилки были пущены уже и вовсе в "голую степь", где были скошены уже чуть более двадцати тысяч гектаров ковыля "на солому". Сено даже из молодого, совсем еще зеленого ковыля, крестьяне именовали исключительно матерным словом - и это, как я увидел, было единственным случаем всеобщего употребления данного слова: в таком контексте слово употреблялось даже в присутствии женщин и детей (женщинами и детьми - тоже), и крестьяне при его произношении не крестились, отгоняя грех. Ну а уж солома из ковыля - для нее в русском языке и слова-то не нашлось. До меня: я слово нашел. Причем вполне даже цензурное: сырьё.

Шестнадцатого августа из Саратова в Царицын приехал Борис Коростылев - один их "новых химиков" Камиллиного "казанского" набора. Приехал не просто так, а строить завод кормовых дрожжей по технологии Лебедева-Забелина. От Лебедева тут была гидролизная часть, благодаря которой (двухступенчатый процесс, где на первом соляная кислота давала тридцатипроцентный раствор сахара, а на втором уже серная "выжимала" остатки целлюлозы) из тонны растительного сырья (а хоть бы и соломы) получалось чуть больше центнера сахаров. А Забелин придумал как из этого сахара добывать уже полтораста килограмм совершенно сухих дрожжей.

Завод, правда, ставился в расчете на переработку всего лишь пятидесяти тонн соломы в сутки, но ведь можно и не один такой завод поставить. Хотя и не сразу: только стоимость рекуператоров соляной кислоты была больше пятидесяти тысяч рублей, а всего нужно было потратить на завод тысяч двести. В принципе недорого, но денег все же не хватало.

Денег всегда не хватало, несмотря даже на то, что только из солнечной Франции в день "капало" почти по сорок пять тысяч рубликов. Тридцать семь тысяч - с тракторов, остальное "добавляли" мотоциклы. Но и траты росли: ведь для хранения урожая нужно было построить какой-никакой элеватор, да и про овощехранилища не забыть надо было: собранные в прошлом году пять килограммов капустных семян в этом "вылились" в почти четыреста тонн капусты. Из одного грамма-то полсотни кочанов вырастает, а амагер - капуста тяжелая. Я уже не говорю про пятьсот тонн морковки, редиску, картошку и прочие ценные овощи. Причем строить пришлось именно овощхранилища, чтобы сохранить урожай не для еды, а как ценный семенной материал.

Жалко только, что "ценный семенной материал" так медленно увеличивается в объеме: если современная пшеница-"белоярка" дала на поливных полях урожай по четырнадцать центнеров с гектара (что было рекордом для Царицынского уезда, но хоть и большим, но не удивительным достижением для других мест), то "мой" сорт (который я, для определенности, поименовал "Царицынским") выдал в тех же условиях тридцать шесть. Это не просто рекорд, это уже буквально чудо - но "чудо" сие случилось лишь на полудесятине: всего-то семян было лишь два пуда. И если не произойдет никакого нового чуда, то в следующем году можно будет засеять почти что двадцать десятин. Нескоро такими темпами крестьяне с голоду пухнуть перестанут.

Впрочем, потерпят... наверное. Урожай по губернии был хотя и не очень высокий, но, вероятно, рассказы о "голоде начала века" были все же преувеличены: народ собрал центнера по четыре с половиной с гектара. Не густо - но до голода куда как не дотягивает. Что же до скотины - ковыльное сено хоть и хреновый, но все же тоже корм. Раньше слегка недоедая жили - и сейчас, поди, проживут.

С подачи Забелина ко мне приехали трое агрономов из Московского сельхозинститута. Задачу я им поставил простую: прикинуть чего в земле не хватает для рекордных урожаев. Или просто для нормальных: на левобережье у меня почему-то урожай чем дальше от Волги, тем был больше: ближе к реке центнеров двенадцать, а там, где земля по определению была суше - по шестнадцать. Может, сильно воды переливали? На будущий год начала распахиваться степь ещё на шесть верст дальше от реки, так что я и урожай ждал повыше, но в любом случае уточнить стоит.

Василий Портнов - он как раз был "почвенник-докучаевец", как он представился - вскрыл мою ошибку буквально на следующий день после приезда:

- Александр Владимирыч, ну какой идиот вам так каналы спроектировал? Земли-то засоленные, вы соль поливами вымывали, да канал ей стечь-то и не давал. Ещё годик - и получите вы сплошной солончак! Канал надо поверху пускать, а тот что есть - как дренажный использовать, рассол в реку сливать. Денег, конечно, немало потрачено, но коль не хотите вы земли вконец угробить - так потратьте еще толику малую, но по уму сделайте. Получится и на нижний канал все же не зряшние траты проведены, и землю не более чем за год и восстановите.

- Василий Павлович, у меня к следующему году нужно мелиорировать ещё пятнадцать, а то и двадцать тысяч десятин. Давайте-ка вы этим и займетесь. С окладом в двести пятьдесят рублей и бюджетом, скажем, в сто тысяч на местный институт почвоведения...

Зашедший в этот момент в мой кабинет Саша Антоневич хмыкнул и добавил:

- Соглашайтесь, Василий Павлович, соглашайтесь. Это только посланец дьявола может пообещать и не исполнить обещанного. А сам Александр Владимирович вдвое, втрое больше обещанного дает...

- Саша, очень рад тебя видеть! Что нового на строительстве? Или ты с каким важным вопросом ко мне?

- Со строительством - все. Два миллиона пудов кислоты ты получишь, сейчас обе линии в работу пущены. И управляющего на завод, как ты просил, подыскал. Он сейчас сильно занят, но через месяц приедет, представится. Зовут Виталий, отчества не носит, а фамилия его - Филипп, с двумя "п" на конце. Учился в Сорбонне и Филадельфии. Но несмотря на это - русский, православный и даже не дурак. В том числе и выпить, но дело знает и излишнего не позволяет. А я к тебе все же с вопросом, тут ты прав. Ты свои дела закончишь когда, пошли кого-нибудь домой, я к жене и детям пойду.

- Да мы уже вроде как и закончили - сообщил Портнов. А насчет почвенного института - это у вас шутка была?

- Я же говорю - соглашайтесь не глядя, этот непосланец никогда о делах не шутит.

- Верно, - добавил я. - И если вам эта идея нравится, я бы попросил вас набросать примерные штаты такого института, потребности в лабораториях, что там еще потребуется? Вы же специалист. Я, впрочем, вас не тороплю особо, если, скажем, завтра к обеду набросок подготовите - будет вполне приемлемо.

Антоневич неприлично заржал, усаживаясь в кресло:

- Не обращайте внимания, Василий Павлович, это мастер шутить изволит. Шутки у него такие - но, с другой стороны, сейчас как никогда ваше будущее буквально в ваших руках. А раз вы закончили, перейдем к моему вопросу. Он буквально на пару минут, так что если вы, Василий Павлович, соизволите немного задержаться, то я вас приглашаю к себе на обед, а заодно и расскажу побольше о том, куда вы попали. Значит так, дорогой личный друг - продолжил он, обращаясь уже ко мне. Серной кислоты ты сейчас будешь получать два миллиона пудов в год - и это хорошо. Но на заводе в результате получается в качестве отходов четыре с лишним миллиона пудов угадай чего?

- Не томи, я же не химик.

- Не прибедняйся, нехимик, а подумай, куда нам девать четыре миллиона пудов чистой окиси железа. Впрочем, можешь не утруждаться произношением надуманного, я уже прочел твою мысль и готов выстроить и металлический завод. С детства, понимаешь, люблю строить железоделательные заводы, в особенности если кто-то даст мне на это дело шестьсот восемьдесят тысяч твоих рублей. Но это - только на завод, поэтому для рабочего городка ты мне еще отдай Чернова на пару месяцев. Чернова на пару месяцев - раз, Чернова на пару месяцев - два...

- Договорились, продано. Только не Чернова, у него сейчас неплохой помощник образовался, некто Кочетков Иван Федорович. Бери его - не пожалеешь, тем более что он един в трех лицах.

- То есть?

- Он сам, его брат, а ещё - еще один брат, но младший - пока студент, работает еще вполсилы.

- Ладно, беру. Марии Иннокентьевне сам скажешь или мне придется у нее миллионы униженно выпрашивать?

Кроме Портнова в кабинете у меня сидели и двое других агрономов, Вадим Кудрявцев и Станистав Викентьевич Леонтьев. Последний - сорокавосьмилетний вдовец - был, что называется, "чистым ботаником" и неплохим - по словам Забелина - специалистом по злакам, а двадцатитрехлетний Вадим - согласно той же рекомендации - "юным фанатиком картофеля".

Скажу честно: то, что они услышали и увидели за получасовое ожидание - а в особенности мой стиль принятия решений - потрясло их в сильнейшей степени, поэтому на предложение учинить у меня в городке еще и институт растениеводства с занятием там соответствующих должностей оба ответили согласием, не приходя, как говориться, в сознание. Ничего, со временем придут - главное, что у меня теперь появились настоящие агрономы. А то моего дачного опыта было явно недостаточно для прокорма населения той России, которую мы потеряли.

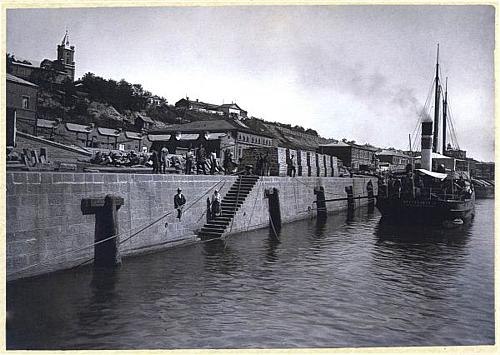

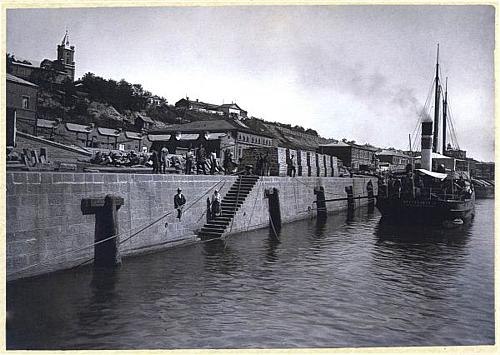

КДПВ.

"Лю Гелль", небольшой - всего лишь в две тысячи восемьсот регистровых тонн (и грузоподъемностью в две с четвертью тысячи тонн метрических) - грузо-пассажирский корабль, был построен всего лишь четыре года назад. Эжен заступил на вахту сразу же после спуска судна на воду, но поначалу - всего лишь третьим помощником капитана.

Судно предназначалось для Гвианских линий, и генеральным грузом для всех кораблей серии (за пять лет было построено двенадцать систершипов) назначался каучук, кофе и какао. Но оказалось, что Франции столько какао не нужно, и "Лю Гелль" с уже первым помощником Арно был переведен на линию Марсель - Ростов, благо в трюмах было очень удобно перевозить зерно.

Правда капитан Люка ушел с корабля после второго рейса в Россию, и Анри теперь его понимал: погрузка двух с лишним тысяч тонн пшеницы с шаланд, занимающая две, а то и три недели, изматывала до предела. А в июне "Лю Гелль", уже прибывший снова в Ростов, и вовсе оказался без фрахта: наглые русские хлеботорговцы отказались отпустить заказчику фрахта зерно в кредит и судно больше двух месяцев стояло на рейде, ожидая, пока в конторе на найдут новый фрахт.

Такой нашелся лишь в сентябре, и Эжен было обрадовался, когда получил телеграмму о том, что через четыре для он, наконец, покинет этот постылый рейд. Но когда прибывший из Одессы представитель компании изложил детали, капитану стало грустно: судно сдавалось в аренду до тридцатого апреля следующего года какому-то местному промышленнику, причем ни характер грузов, ни маршруты перевозок были заранее неизвестны.

Впрочем, первый маршрут капитану был известен, и маршрут этот Эжена Анри несколько удивил. А то, что на борт немаленького, в общем-то, судна погрузили лишь около трех сотен тонн груза, удивило его еще больше. Впрочем, благодаря этому на борт был загружен и почти тройной запас угля - а пассажиров оказалось столько, что часть пришлось размещать уже в трюме.

И все это было так необычно, что заставляло французского капитана еще и еще раз задумываться о том, во что же он ввязался.

С одной стороны, простой почти два месяца в этом забытом Богом и людьми порту в варварской стране везением никак не назовешь и то, что "Лю Гелль" следующие девять месяцев почти наверняка в такую передрягу не попадет, было приятно - все же жалование при простое составляло всего лишь треть от оплаты в море. Но с другой стороны, еще неизвестно, куда захотят отправить судно арендовавшие его варвары. Конечно же варвары - из всех пассажиров на борту лишь один, да и то очень плохо, говорит по-французски.

Хотя те же англичане по-французски вообще чаще всего не говорят, а арендатор судна - вполне себе приличный джентльмен, и его английский хотя и забавный, но вполне понятный. И, кажется, этот джентльмен прекрасно знает чего он хочет. А варвары на борту - это всего лишь нужная для каких-то неизвестных дел прислуга.

Так что, решил капитан Арно, будем считать что судьба все же повернулась лицом - и на лице этом сияет приветливая улыбка. Что же до капризов этого, видимо все же американского, джентльмена - то ведь он платит, причем - наличными. И не требует никаких расписок...

В Саратов я прибыл через два дня после неудачного путешествия с Березиным. Сергей Сергеевич, пообещав что сразу же по возвращении из Баку он уволится и переедет в Царицын, отплыл к родственникам, ну а я отправился в путь нормальным способом - на поезде. И по прибытии отправился сразу же к Лебедеву. У него я застал не только всех моих "казанских" химиков (Антоневич уже, как оказалось, закончил и вторую очередь сернокислого завода и ребята плавно переместились на строительство и наладку завода уже гидролизного), но и забавного старичка, которого Сергей Васильевич представил как приват-доцента Забелина. Старичок действительно был приват-доцентом Петербургского университета, и вдобавок - крупнейшим специалистом в стране по дрожжам: в университете он, кроме обучения студентов-медиков, занимался и разработкой как раз отечественного классификатора грибков - в том числе и дрожжевых.

Лебедеву его помощь понадобилась для того, чтобы все же наладить производство спирта, так как обычные хлебные дрожжи очень быстро погибали в той химической жиже, которую выдавали гидролизные ванны. Касьян Петрович Забелин довольно быстро подобрал нужную Лебедеву культуру, и завод заработал довольно стабильно, но старому ученому захотелось изучить поведение других культур в этих экстремальных условиях, и вот уже два месяца он занимался своими экспериментами. Лебедев не возражал - поскольку благодаря работе специалиста-биолога ему удалось наладить чисто химический, как он полагал, процесс, тем более что Забелин за свою исследовательскую работу денег не просил.

Решив, что это будет не совсем честно, я сразу решил проводимые работы оплатить - и, конечно, обратить их в свою пользу. Тем более в данном случае наши с Забелиным интересы совпадали.

- Касьян Петрович, а что нужно сделать, чтобы, допустим, установки вместо выработки спирта вырабатывали в результате именно дрожжи?

- Да ничего особенного и делать не нужно. Спирт дрожжи вырабатывают при недостатке кислорода, и если в ванны подавать большое количество воздуха, то дрожжи будут сами расти, а не вырабатывать алкоголь. Однако не вижу в этом большого смысла: в ваннах и так дрожжи растут, и их все рано приходится уничтожать - так что для заселения новых ванн культуры всегда будет в избытке.

- Но ведь можно и сами дрожжи использовать?

- Эти? Нет, они не годятся для хлебопечения, и для, скажем, пивоварения они не годны.

- Я имею в виду как белковый продукт...

- Я бы и хлебные дрожжи не назвал вкусными, а уж от этих... тем более, что для лучшей их работы в ванны добавляется в известных количествах птичий помет. При перегонке на спирт, тем более на спирт строго для технических нужд, это значения не имеет. Но использовать такое для еды - это уж слишком! Вдобавок в культуре имеется несколько разнообразных видов, и некоторые потенциально патогенные. А лечить грибковые заболевания крайне трудно - и, хотя патогенность нынешней культуры довольно сомнительна, рисковать я бы не советовал.

- Не для еды, а для корма. Скотине. Высокобелковый дрожжевой корм - да еще смешанный с каким-нибудь сеном, мне кажется, будет очень неплох.

- Ну если так вы ставите вопрос, то, пожалуй, это имеет смысл. Одно лишь скажу: для использования дрожжей как корма грибок следует все же убить. Например, нагревом до температуры градусов в шестьдесят пять - семьдесят по Реомюру.

- А вы бы не смогли еще некоторое время потратить тут, на заводе, чтобы наладить такое производство? Вам, конечно же, будет выплачиваться вознаграждение, как и всем инженерам, в двести пятьдесят рублей ежемесячно. Ну и все прочие блага - думаю, Сергей Васильевич вам их успел обрисовать.

- Успел что сделать? А, ну да, он мне много рассказывал про вашу систему найма. Мне нравится, тем более что на текущий год у меня и занятий-то иных нет: в университете сейчас мою должность из конкурса убрали, а исследования будут передавать в Москву, в Петровскую академию, то есть это сейчас сельскохозяйственный институт. Высокие чины сочли дрожжи не грибками, а продуктами... Хотя и у вас, получается, вроде то же самое - но у вас, я вижу, сие получается с полным пониманием и общей картины, если первым делом именно о возможном вреде поинтересовались.

Я, честно говоря, ни о каком "возможном вреде" и не помышлял, но Забелин согласился заняться производством кормовых дрожжей - и если нужно, на Библии ему поклянусь что только этот вред этот меня и волновал. Тем более что Касьян Петрович тут же предложил (ну а я тут же согласился) пригласить и знакомого ему специалиста уже именно по кормам, неплохого зоолога из бывшей Петровской академии. Я попросил Лебедева (который тут оставался за старшего в связи с предстоящим отъездом Антоневича) оформить все финансовые и бытовые аспекты деятельности биологов, после чего со спокойной совестью вернулся в Царицын. Где дел у меня ожидалось просто невпроворот: предстоял сбор очередного урожая.

К уборочной было все подготовлено: кроме ста шестидесяти "старых" тракторов было поставлено в строй и полторы сотни "Бычков" (ну, получат их французы парой недель позже - не помрут). В Ростове были закуплены три сотни жаток, по пять сотен веялок и молотилок. Очень кстати тут оказалась новая "стальная" печка: благодаря ей было изготовлено больше тысячи одноцилиндровых семисильных мотора, от которых все эти веялки-молотилки и крутились, ведь изначально они предназначались для работы от локомобилей. Ну и полевые тока были поставлены буквально через каждые триста метров вдоль "верхней" границы заволжского поля.

Впрочем, и "старые", правобережные поля техникой были не обижены, так что собственно жатва на пшеничных полях была закончена буквально за три дня. Но "скосить" хлеб - это вовсе не значит "убрать": нужно было скошенные колосья хотя бы перетащить с полей на тока. А это было то еще занятие! Весь каждая жатка у меня накосила хлеба примерно на сорока гектарах, и на каждом из этих гектаров теперь лежало тонн по пять скошенных колосьев, а может и больше. Два мужика с телегой при работе от зари до зари теоретически могли собрать и перевезти на ток скошенное от силы с гектара - а этих гектаров у меня только в Заволжье было двенадцать тысяч. Мужиков же было всего около пятисот.

Зато и на заводе у меня было мужиков немало - благодаря все тому же кризису только из Нижнего (точнее, из Сормова и Канавино) ко мне переехало человек двести, а ещё народ подтянулся и их Казани, и из Харькова, и даже из Москвы. Так что к началу уборочной мне было чем занять почти три сотни новых, но довольно умелых, рабочих. И они немедленно "занялись", а французы с соседнего завода видимо лапки потирали от удовольствия: ежесуточно с соседнего завода на мой перевозилось тонн по пятьдесят разного железа.

Фактически на базе газонокосилки (то есть мини-трактора с "рамой" из стального листа) были на скорую руку изготовлены подборщики, аккуратно (ну... относительно аккуратно) перекладывающие скошенные валки в прицепленный кузов. Ну а чтобы не допускать простоя ценного оборудования, кузовов делалось по три штуки на подборщик, а уж их по полю таскали "газонокосилки" без косилки, с маленькими двухсильными моторами - и их у меня делалось по десять штук на дню. Главным преимуществом этой "малой механизации" было то, что работали на подборщиках в основном мальчишки от двенадцати лет (хотя были и десятилетние), а на "тягачах" основной рабочей силой были вообще девчонки - и народу на уборке у меня хватало (хотя на технику я все же девчонок младше четырнадцати не сажал): при действующей натуральной оплате в пуд зерна за день работы крестьяне сами мне детишек на работу приводили.

Так что мужикам приходилось на телегах вывозить лишь то, что оставалось на полях после подборщиков (остатки сгребались в небольшие валки конными граблями), и практически все зерно вывезти на тока удалось уже через две недели.

Забавно: если весной те же батраки с Рязановки в большинстве отказывались перейти на работу ко мне, то сейчас уже почти все ее население трудилось на моих полях. Да и с Собачьей Балки народ косяком повалил, так что пришлось даже специально договариваться о карантинном фильтре с врачами из Бобруйского батальона: больных я старался на работу не брать чтобы заразу не распространять. После того, как в середине июля весь командный состав батальона поселился в весьма благоустроенных квартирах, с этим составом было достигнуто полнейшее взаимопонимание и "взаимовыгодное взаимодействие". В том числе и с работниками медицинского фронта: за небольшое вознаграждение они проводили осмотр "кандидатов в колхозники" и даже занимались лечением больных в заводской больнице.

"Взаимодействие" было достигнуто и с рядовым составом, их усилиями на левобережье была быстренько проброшена узкоколейка в двадцать пять верст для вывоза зерна с токов на берег Волги. Хиленькая дорога, с самыми легкими восьмифунтовыми рельсами. На эту дорогу мне пришлось дополнительно затратить даже чуть больше ста тысяч полновесных рубликов, но оно того стоило: зерна пришлось вывезти почти семнадцать тысяч тонн.

А еще - даже больше ста тысяч тонн соломы. Сильно больше - после покоса хлебов косилки были пущены уже и вовсе в "голую степь", где были скошены уже чуть более двадцати тысяч гектаров ковыля "на солому". Сено даже из молодого, совсем еще зеленого ковыля, крестьяне именовали исключительно матерным словом - и это, как я увидел, было единственным случаем всеобщего употребления данного слова: в таком контексте слово употреблялось даже в присутствии женщин и детей (женщинами и детьми - тоже), и крестьяне при его произношении не крестились, отгоняя грех. Ну а уж солома из ковыля - для нее в русском языке и слова-то не нашлось. До меня: я слово нашел. Причем вполне даже цензурное: сырьё.

Шестнадцатого августа из Саратова в Царицын приехал Борис Коростылев - один их "новых химиков" Камиллиного "казанского" набора. Приехал не просто так, а строить завод кормовых дрожжей по технологии Лебедева-Забелина. От Лебедева тут была гидролизная часть, благодаря которой (двухступенчатый процесс, где на первом соляная кислота давала тридцатипроцентный раствор сахара, а на втором уже серная "выжимала" остатки целлюлозы) из тонны растительного сырья (а хоть бы и соломы) получалось чуть больше центнера сахаров. А Забелин придумал как из этого сахара добывать уже полтораста килограмм совершенно сухих дрожжей.

Завод, правда, ставился в расчете на переработку всего лишь пятидесяти тонн соломы в сутки, но ведь можно и не один такой завод поставить. Хотя и не сразу: только стоимость рекуператоров соляной кислоты была больше пятидесяти тысяч рублей, а всего нужно было потратить на завод тысяч двести. В принципе недорого, но денег все же не хватало.

Денег всегда не хватало, несмотря даже на то, что только из солнечной Франции в день "капало" почти по сорок пять тысяч рубликов. Тридцать семь тысяч - с тракторов, остальное "добавляли" мотоциклы. Но и траты росли: ведь для хранения урожая нужно было построить какой-никакой элеватор, да и про овощехранилища не забыть надо было: собранные в прошлом году пять килограммов капустных семян в этом "вылились" в почти четыреста тонн капусты. Из одного грамма-то полсотни кочанов вырастает, а амагер - капуста тяжелая. Я уже не говорю про пятьсот тонн морковки, редиску, картошку и прочие ценные овощи. Причем строить пришлось именно овощхранилища, чтобы сохранить урожай не для еды, а как ценный семенной материал.

Жалко только, что "ценный семенной материал" так медленно увеличивается в объеме: если современная пшеница-"белоярка" дала на поливных полях урожай по четырнадцать центнеров с гектара (что было рекордом для Царицынского уезда, но хоть и большим, но не удивительным достижением для других мест), то "мой" сорт (который я, для определенности, поименовал "Царицынским") выдал в тех же условиях тридцать шесть. Это не просто рекорд, это уже буквально чудо - но "чудо" сие случилось лишь на полудесятине: всего-то семян было лишь два пуда. И если не произойдет никакого нового чуда, то в следующем году можно будет засеять почти что двадцать десятин. Нескоро такими темпами крестьяне с голоду пухнуть перестанут.

Впрочем, потерпят... наверное. Урожай по губернии был хотя и не очень высокий, но, вероятно, рассказы о "голоде начала века" были все же преувеличены: народ собрал центнера по четыре с половиной с гектара. Не густо - но до голода куда как не дотягивает. Что же до скотины - ковыльное сено хоть и хреновый, но все же тоже корм. Раньше слегка недоедая жили - и сейчас, поди, проживут.

С подачи Забелина ко мне приехали трое агрономов из Московского сельхозинститута. Задачу я им поставил простую: прикинуть чего в земле не хватает для рекордных урожаев. Или просто для нормальных: на левобережье у меня почему-то урожай чем дальше от Волги, тем был больше: ближе к реке центнеров двенадцать, а там, где земля по определению была суше - по шестнадцать. Может, сильно воды переливали? На будущий год начала распахиваться степь ещё на шесть верст дальше от реки, так что я и урожай ждал повыше, но в любом случае уточнить стоит.

Василий Портнов - он как раз был "почвенник-докучаевец", как он представился - вскрыл мою ошибку буквально на следующий день после приезда:

- Александр Владимирыч, ну какой идиот вам так каналы спроектировал? Земли-то засоленные, вы соль поливами вымывали, да канал ей стечь-то и не давал. Ещё годик - и получите вы сплошной солончак! Канал надо поверху пускать, а тот что есть - как дренажный использовать, рассол в реку сливать. Денег, конечно, немало потрачено, но коль не хотите вы земли вконец угробить - так потратьте еще толику малую, но по уму сделайте. Получится и на нижний канал все же не зряшние траты проведены, и землю не более чем за год и восстановите.

- Василий Павлович, у меня к следующему году нужно мелиорировать ещё пятнадцать, а то и двадцать тысяч десятин. Давайте-ка вы этим и займетесь. С окладом в двести пятьдесят рублей и бюджетом, скажем, в сто тысяч на местный институт почвоведения...

Зашедший в этот момент в мой кабинет Саша Антоневич хмыкнул и добавил:

- Соглашайтесь, Василий Павлович, соглашайтесь. Это только посланец дьявола может пообещать и не исполнить обещанного. А сам Александр Владимирович вдвое, втрое больше обещанного дает...

- Саша, очень рад тебя видеть! Что нового на строительстве? Или ты с каким важным вопросом ко мне?

- Со строительством - все. Два миллиона пудов кислоты ты получишь, сейчас обе линии в работу пущены. И управляющего на завод, как ты просил, подыскал. Он сейчас сильно занят, но через месяц приедет, представится. Зовут Виталий, отчества не носит, а фамилия его - Филипп, с двумя "п" на конце. Учился в Сорбонне и Филадельфии. Но несмотря на это - русский, православный и даже не дурак. В том числе и выпить, но дело знает и излишнего не позволяет. А я к тебе все же с вопросом, тут ты прав. Ты свои дела закончишь когда, пошли кого-нибудь домой, я к жене и детям пойду.

- Да мы уже вроде как и закончили - сообщил Портнов. А насчет почвенного института - это у вас шутка была?

- Я же говорю - соглашайтесь не глядя, этот непосланец никогда о делах не шутит.

- Верно, - добавил я. - И если вам эта идея нравится, я бы попросил вас набросать примерные штаты такого института, потребности в лабораториях, что там еще потребуется? Вы же специалист. Я, впрочем, вас не тороплю особо, если, скажем, завтра к обеду набросок подготовите - будет вполне приемлемо.

Антоневич неприлично заржал, усаживаясь в кресло:

- Не обращайте внимания, Василий Павлович, это мастер шутить изволит. Шутки у него такие - но, с другой стороны, сейчас как никогда ваше будущее буквально в ваших руках. А раз вы закончили, перейдем к моему вопросу. Он буквально на пару минут, так что если вы, Василий Павлович, соизволите немного задержаться, то я вас приглашаю к себе на обед, а заодно и расскажу побольше о том, куда вы попали. Значит так, дорогой личный друг - продолжил он, обращаясь уже ко мне. Серной кислоты ты сейчас будешь получать два миллиона пудов в год - и это хорошо. Но на заводе в результате получается в качестве отходов четыре с лишним миллиона пудов угадай чего?

- Не томи, я же не химик.

- Не прибедняйся, нехимик, а подумай, куда нам девать четыре миллиона пудов чистой окиси железа. Впрочем, можешь не утруждаться произношением надуманного, я уже прочел твою мысль и готов выстроить и металлический завод. С детства, понимаешь, люблю строить железоделательные заводы, в особенности если кто-то даст мне на это дело шестьсот восемьдесят тысяч твоих рублей. Но это - только на завод, поэтому для рабочего городка ты мне еще отдай Чернова на пару месяцев. Чернова на пару месяцев - раз, Чернова на пару месяцев - два...

- Договорились, продано. Только не Чернова, у него сейчас неплохой помощник образовался, некто Кочетков Иван Федорович. Бери его - не пожалеешь, тем более что он един в трех лицах.

- То есть?

- Он сам, его брат, а ещё - еще один брат, но младший - пока студент, работает еще вполсилы.

- Ладно, беру. Марии Иннокентьевне сам скажешь или мне придется у нее миллионы униженно выпрашивать?

Кроме Портнова в кабинете у меня сидели и двое других агрономов, Вадим Кудрявцев и Станистав Викентьевич Леонтьев. Последний - сорокавосьмилетний вдовец - был, что называется, "чистым ботаником" и неплохим - по словам Забелина - специалистом по злакам, а двадцатитрехлетний Вадим - согласно той же рекомендации - "юным фанатиком картофеля".

Скажу честно: то, что они услышали и увидели за получасовое ожидание - а в особенности мой стиль принятия решений - потрясло их в сильнейшей степени, поэтому на предложение учинить у меня в городке еще и институт растениеводства с занятием там соответствующих должностей оба ответили согласием, не приходя, как говориться, в сознание. Ничего, со временем придут - главное, что у меня теперь появились настоящие агрономы. А то моего дачного опыта было явно недостаточно для прокорма населения той России, которую мы потеряли.

КДПВ.