Жив ли отечественный спорт? Монреаль и Пхенчхан: сравнение спустя 40 лет

Для меня очевидно, что в настоящее время отечественный спорт находится в кризисе. Причин этому кризису много и они различны по своим причинно-следственным связям. На эти темы мною изданы монографии и не вижу необходимости в этом посте останавливаться на этой сложной теме подробно - они доступны и их можно почитать. Сам по себе этот материал достаточно обширен и пусть читателей сделает собственные выводы.

Материал посвящен вопросам освещения Олимпиады 1976 года в Монреале - олимпиаде, которая предшествовала Олимпийским играм 1980 года в Москве. Олимпиаду в Монреале и Пхенчхане разделяют чуть больше 40 лет и этот срок достаточен для того, чтобы сравнить эффективность действовавшей и настоящей моделей организации спорта. Собственно, проблему можно упростить и сформулировать коротко - социальный геноцид путем снижения массовости спорта.

Надеюсь на то, что эта публикация поможет в развитии Всероссийского социально-спортивного дворового движения.

* * *

Успехи советских спортсменов на Олимпийских играх в Монреале были закономерным итогом развития спорта в стране, в основе которого лежал курс на массовость и разнообразие видов спорта. Поэтому успехи олимпийцев - это лишь верхушка огромного айсберга советских физкультурников, восхищавшихся и гордившихся за успехи лучших из их рядов. В те годы не было морального разделения между спортивным профессионалом и обычным люителем спорта, занимавшимся им на досуге после работы, или с собственными детьми.

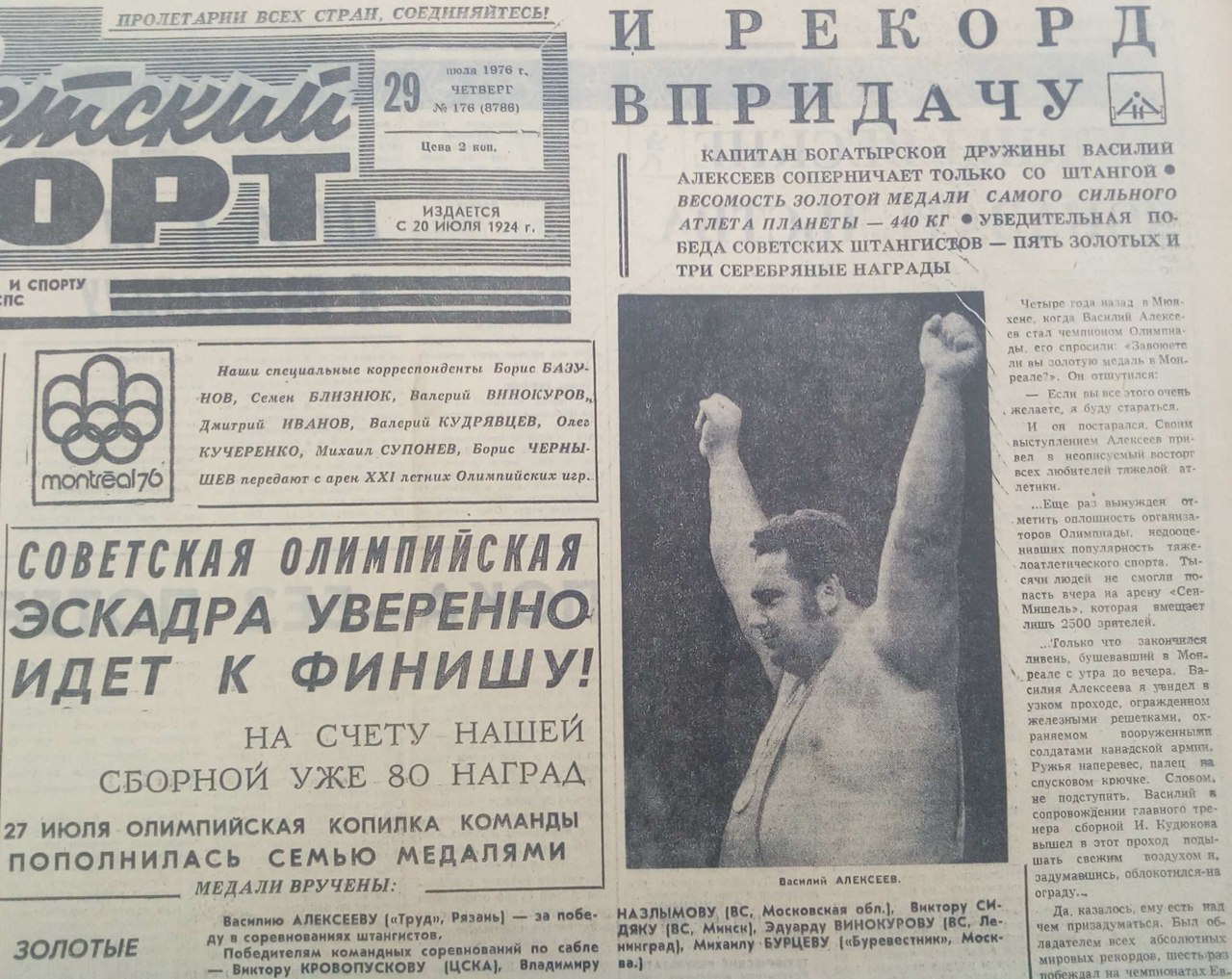

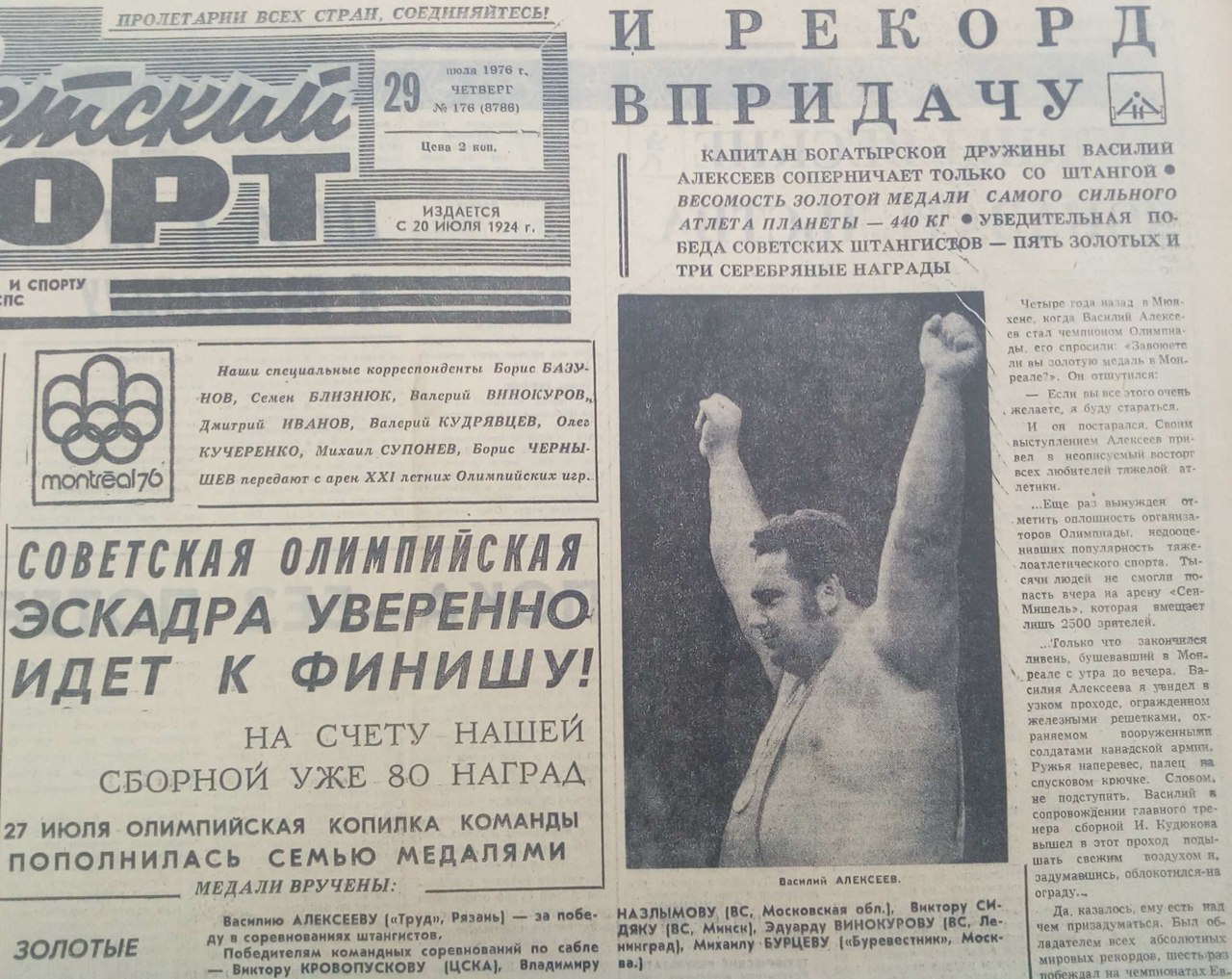

Единство отечественных физкультурников скреплялось посредством средств массовой информации, в которых важную роль играла центральная спортивная газета страны "Советский спорт". Сразу скажу за себя - читать эту газету описываемого периода очень приятно. Информации много и она вызывает гордость. К сожалению, информационная политика в области популяризации спорта, на мой взгляд, провалена.

Бронзовые Олимпиады советских футболистов воспринимались как неудача.

Международный олимпийский комитет отлучил федерацию футбола ЮАР от Олимпийских игр из-за расизма.

Глубоко уверен в том, что участие современных спортсменов, особенно добившихся успехов на мировой арене, личным примером в развитии социального дворового спорта даст результаты. Здесь есть и экономический аспект - на "доведение" лучших государство тратит бюджетные и простые граждане вправе хоть на что-то рассчитывать по месту жительства за свои налоговые отчисления.

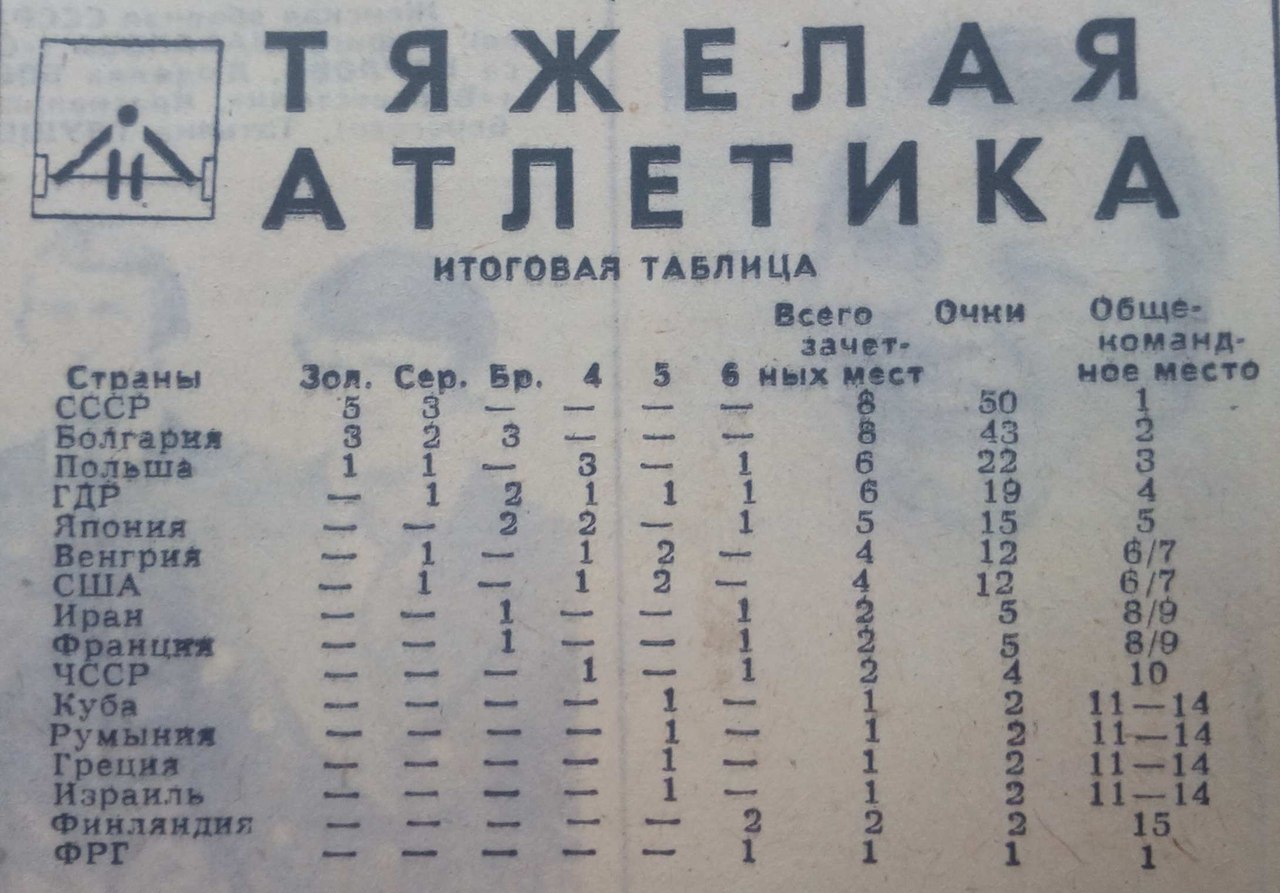

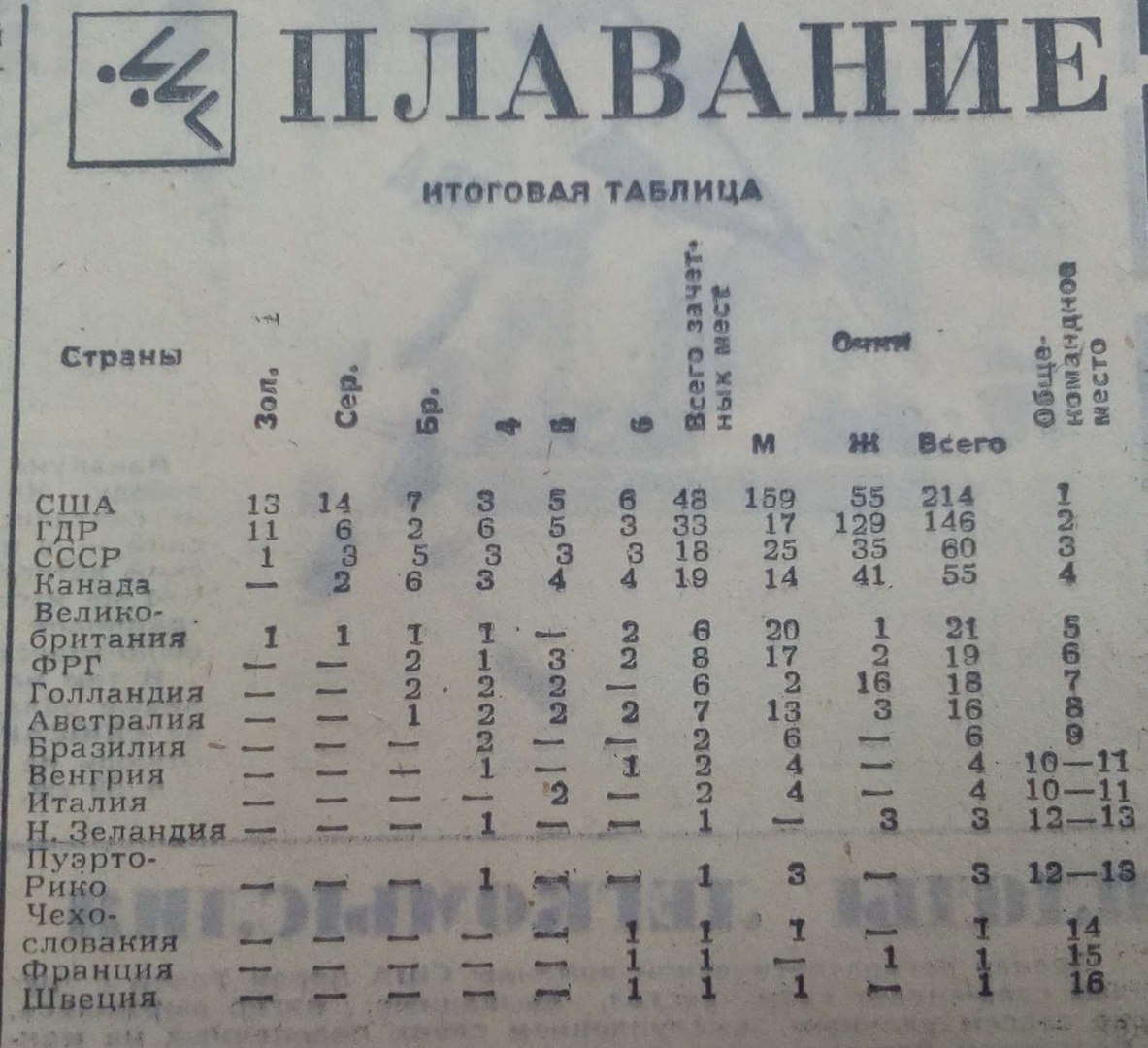

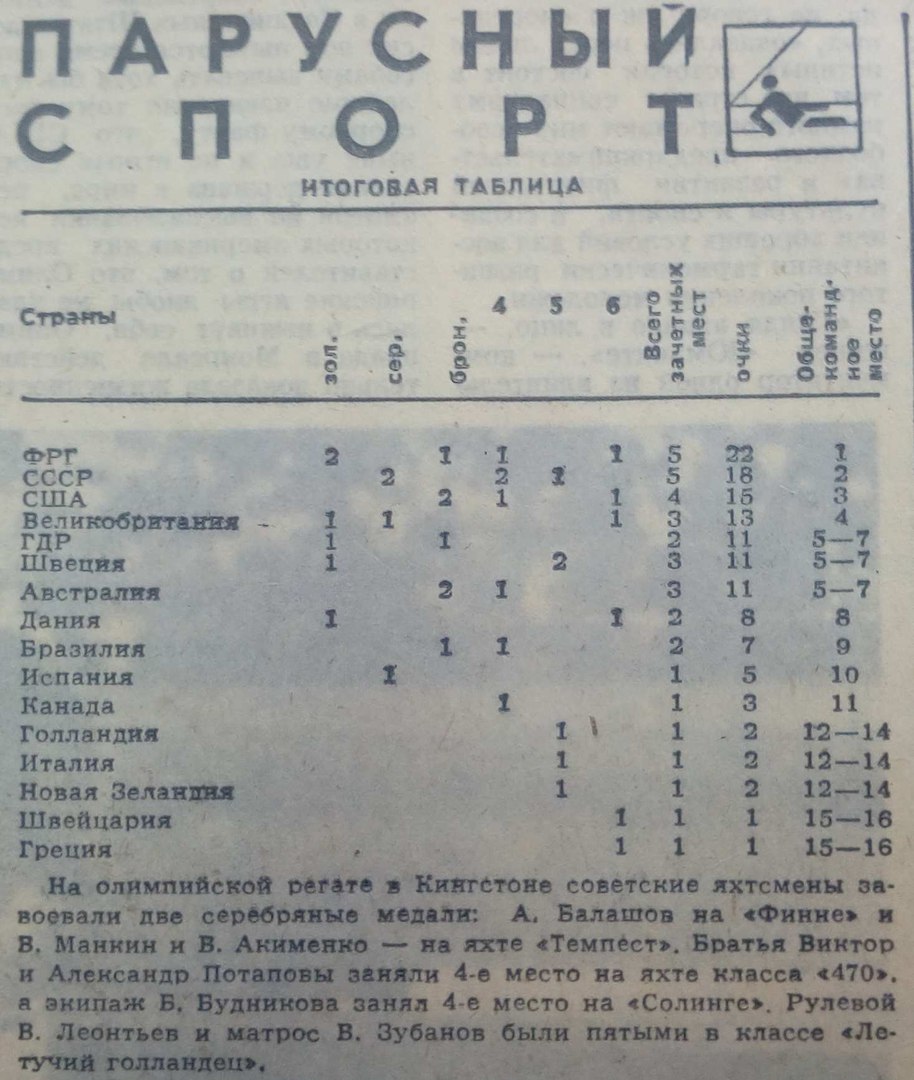

Наши успехи в развитии спорта высших достижений можно оценить по итоговым таблицам завоеванных медалей по видам спорта.

Стрельба стендовая и пулевая:

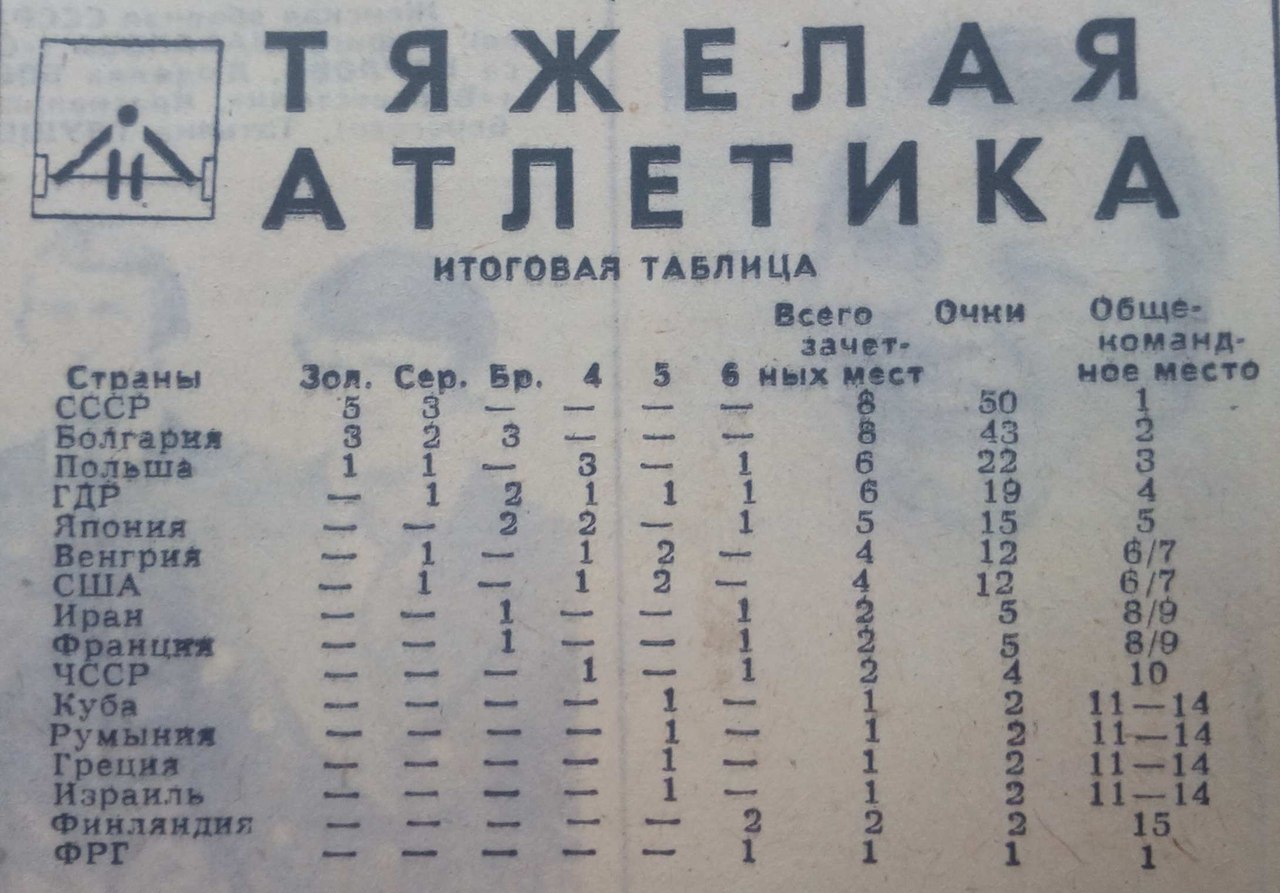

Тяжелая атлетика:

Стрельба из лука:

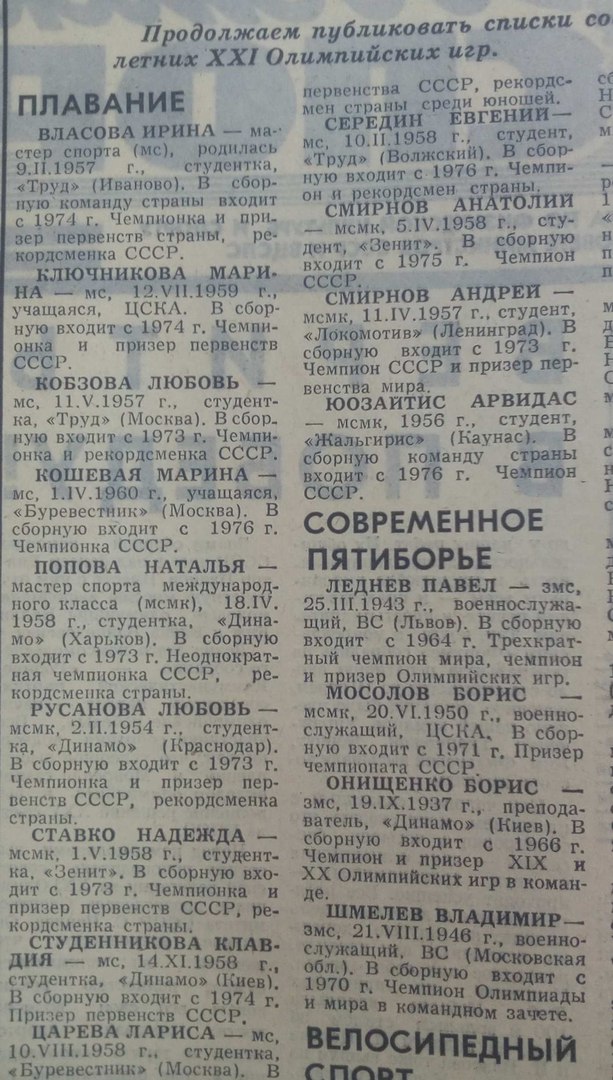

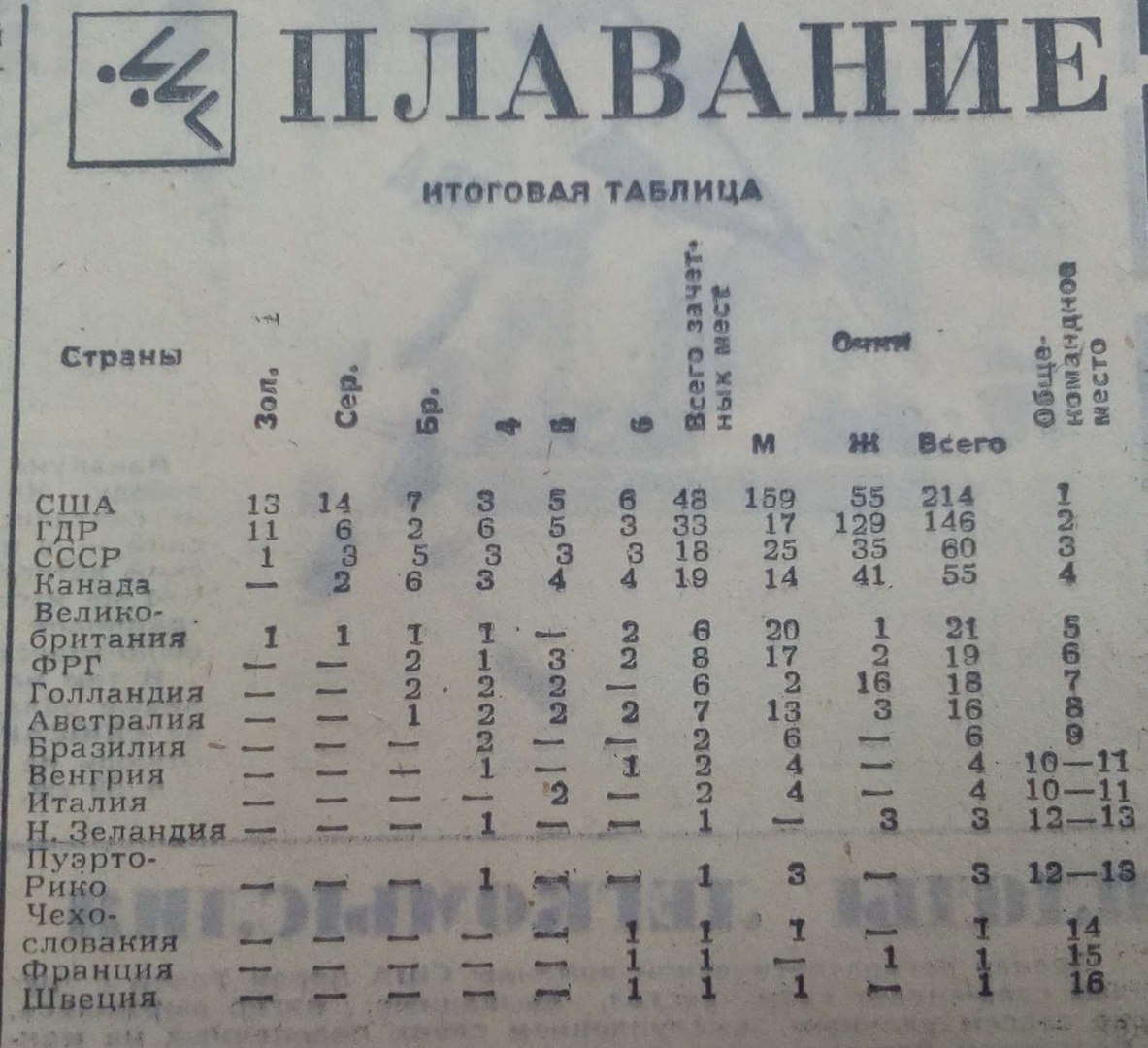

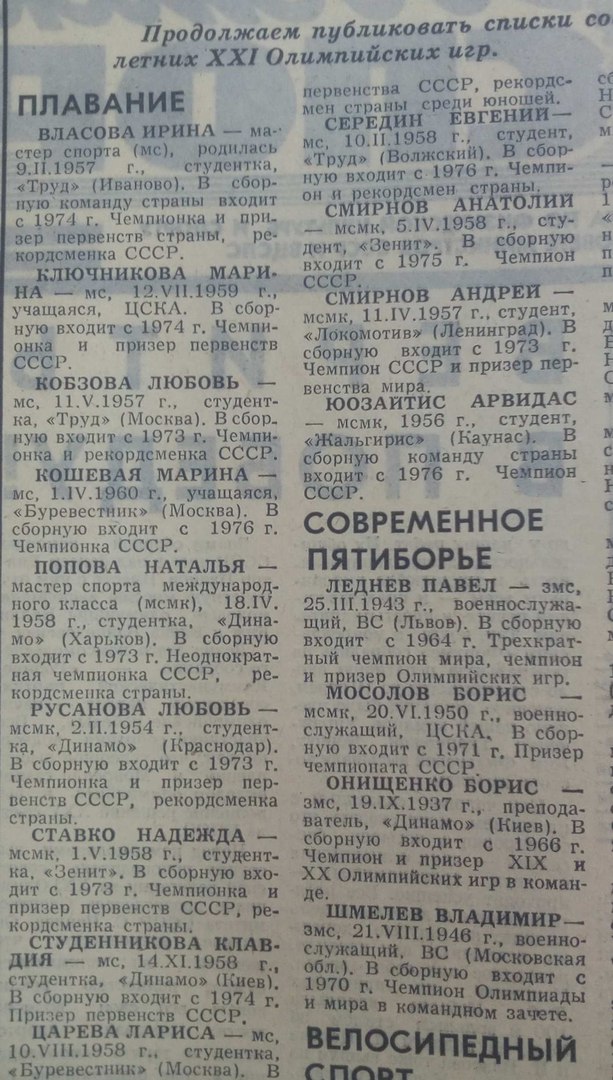

Плавание:

Ручной мяч:

Хоккей на траве и футбол:

Современное пятиборье:

Прыжки в воду:

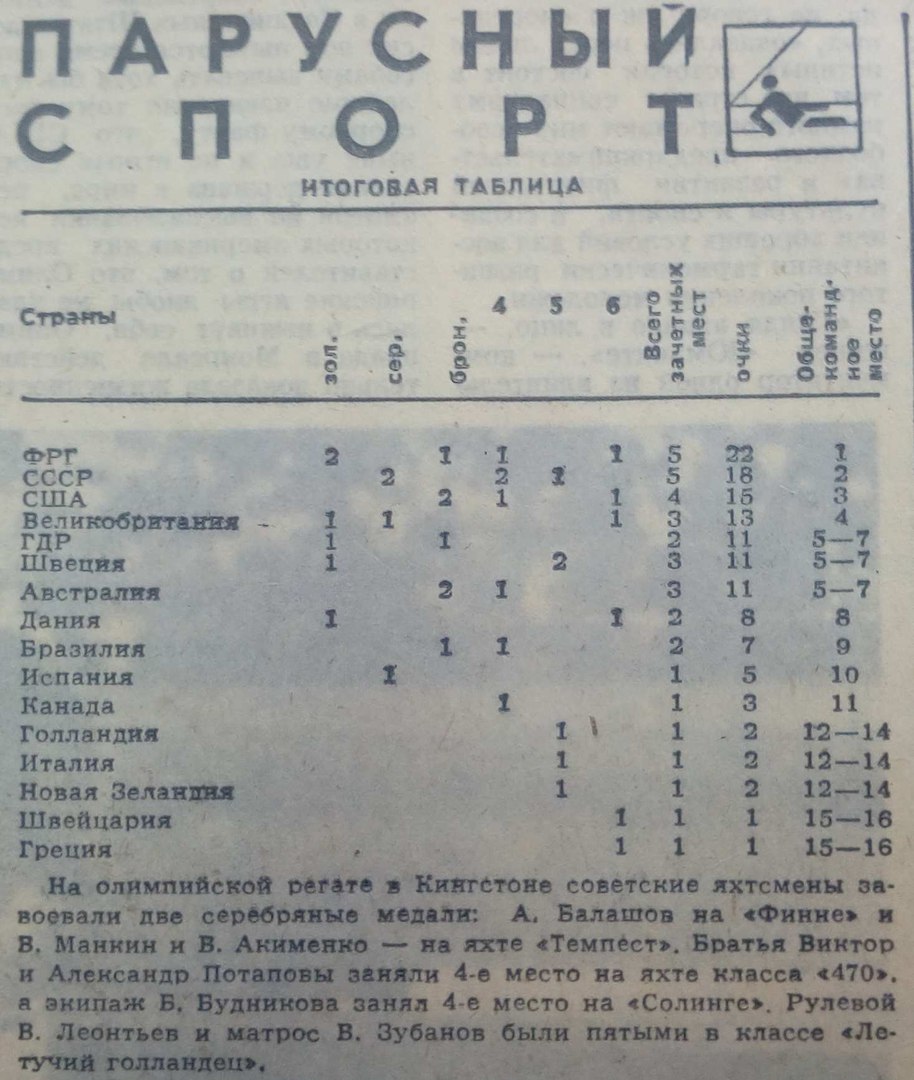

Парусный спорт:

Легкая атлетика:

Конный спорт:

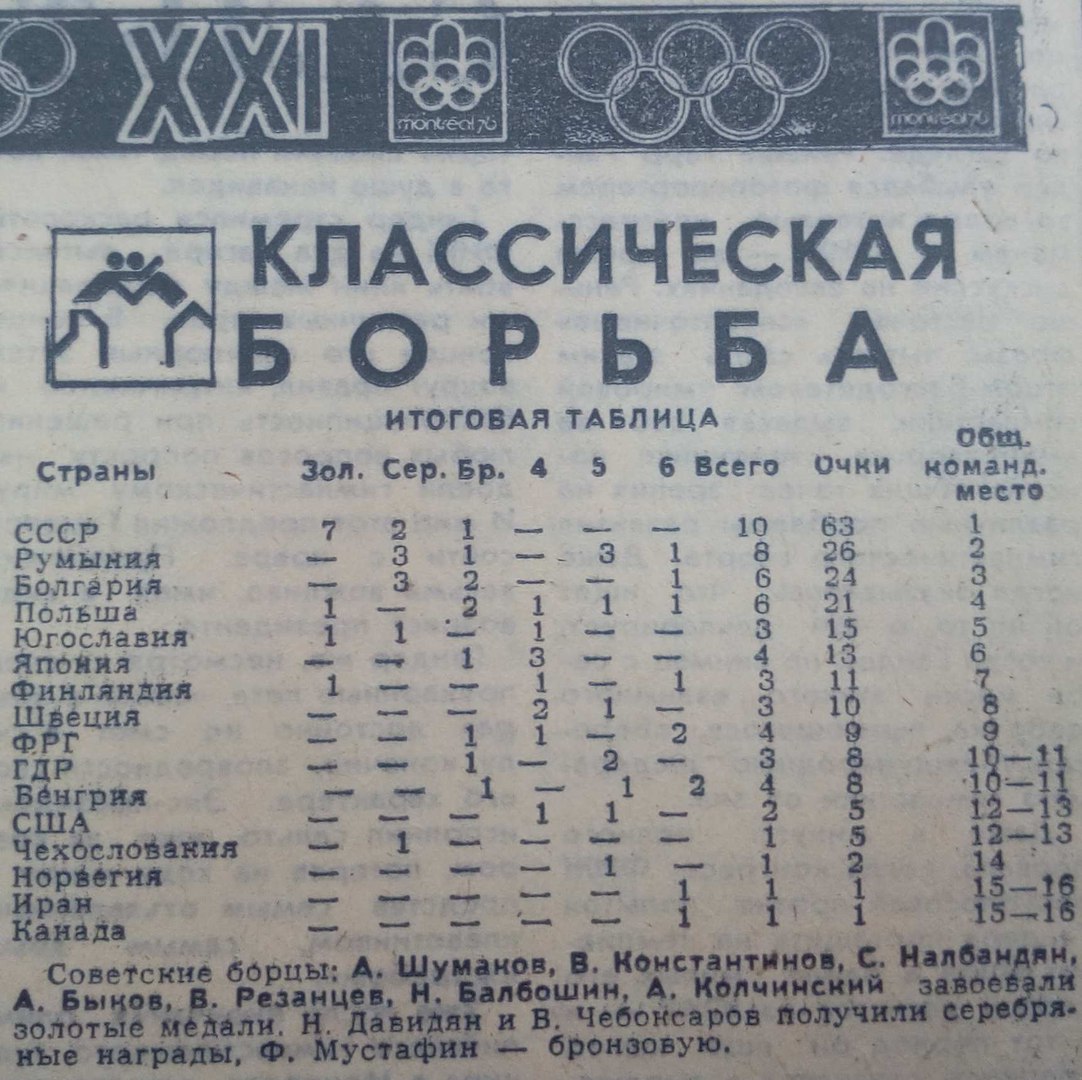

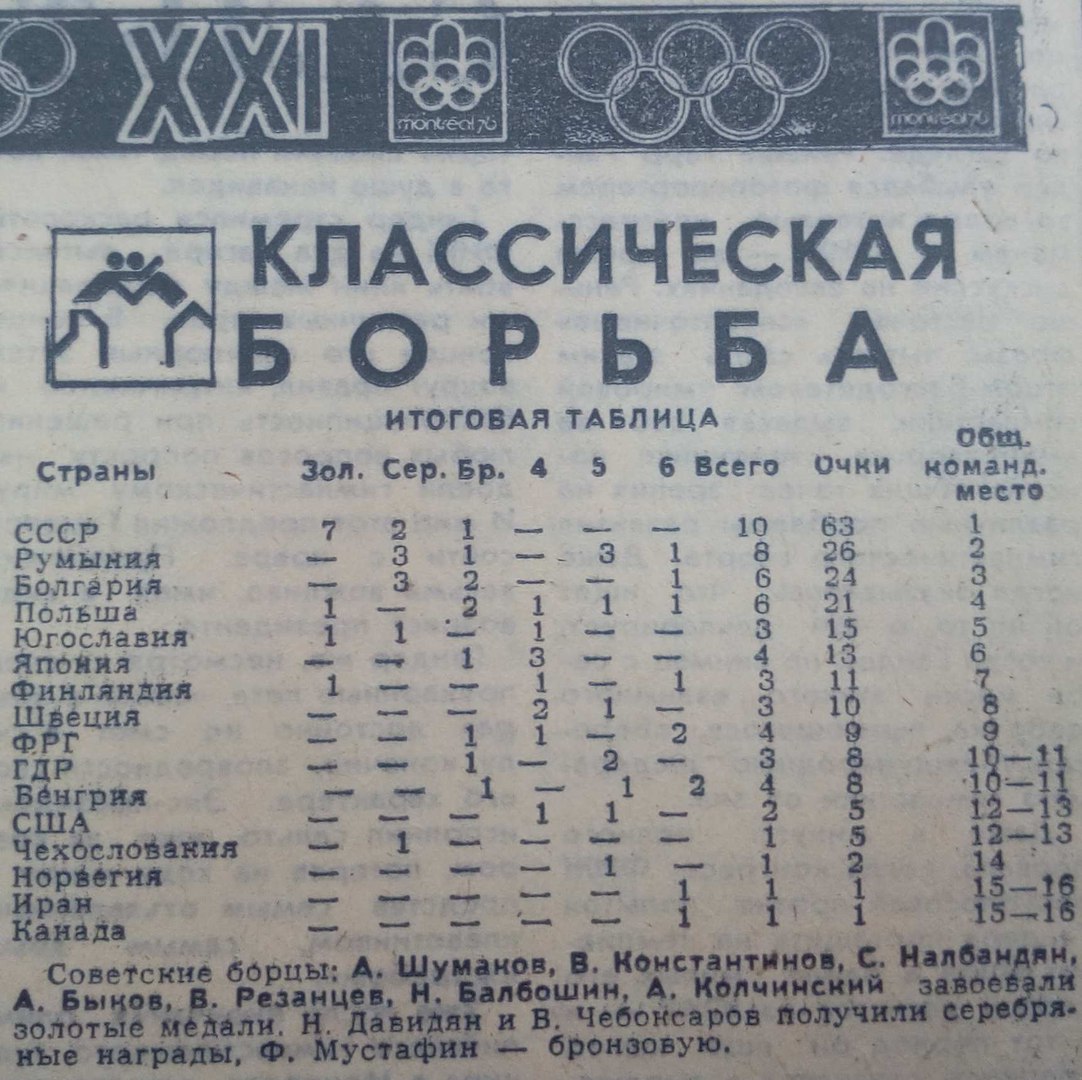

Классическая борьба:

Борьба вольная:

Дзюдо:

Гимнастика:

Водное поло:

Велосипедный спорт:

Бокс:

Академическая гребля:

Гребля на байдарках и каноэ:

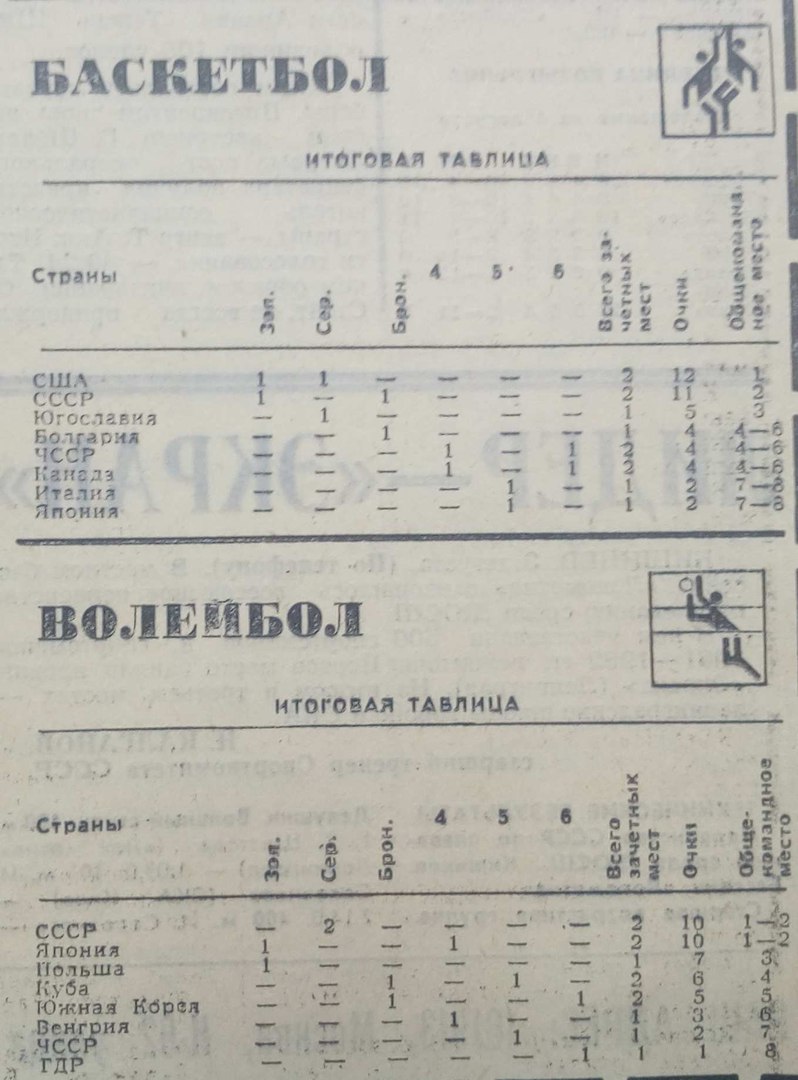

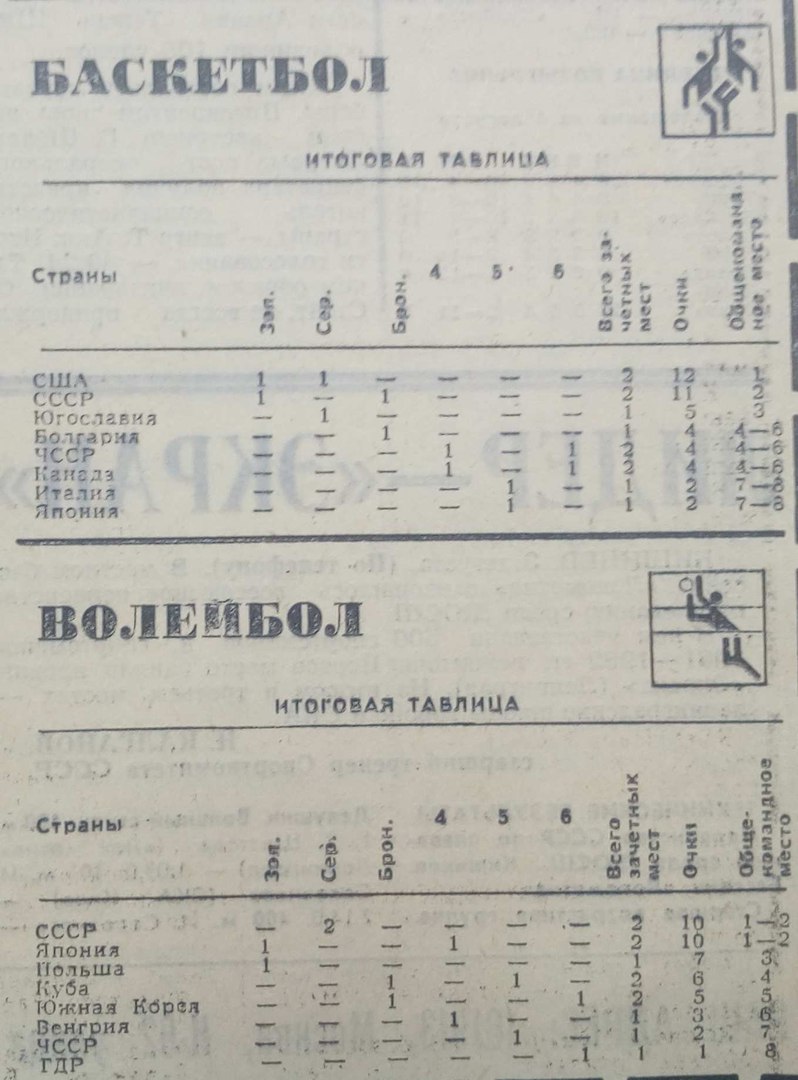

Баскетбол, волейбол:

Фехтование:

* * *

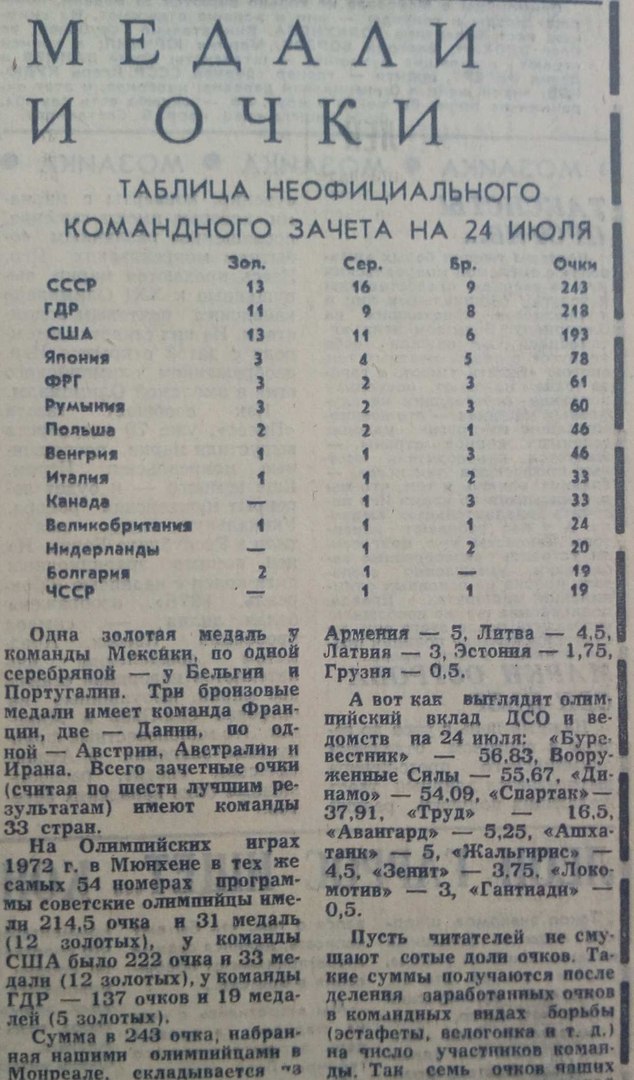

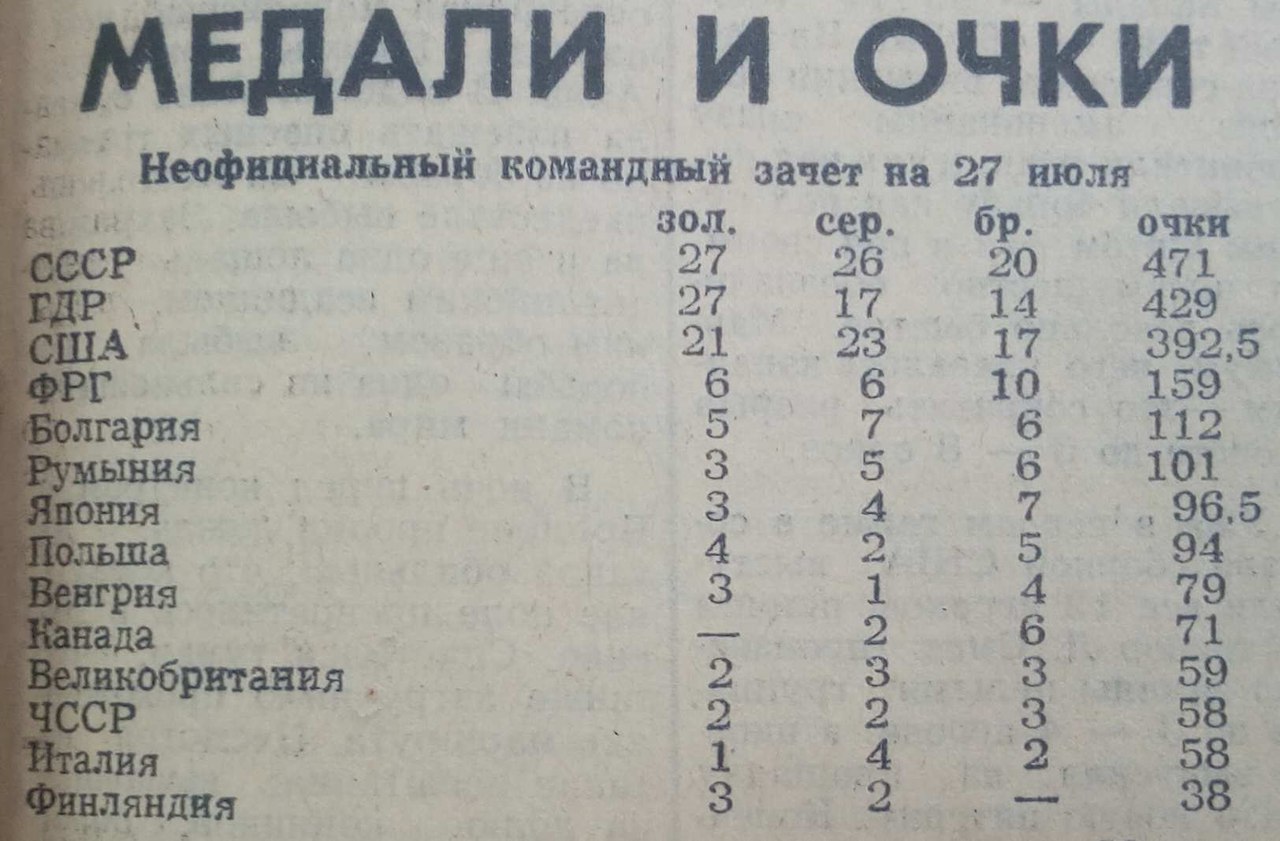

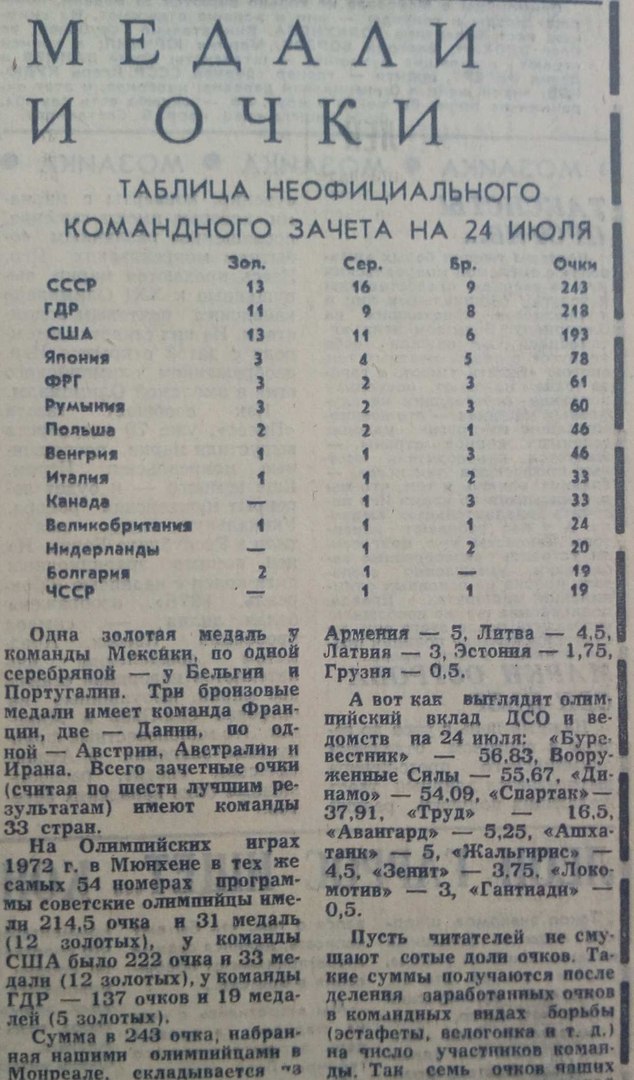

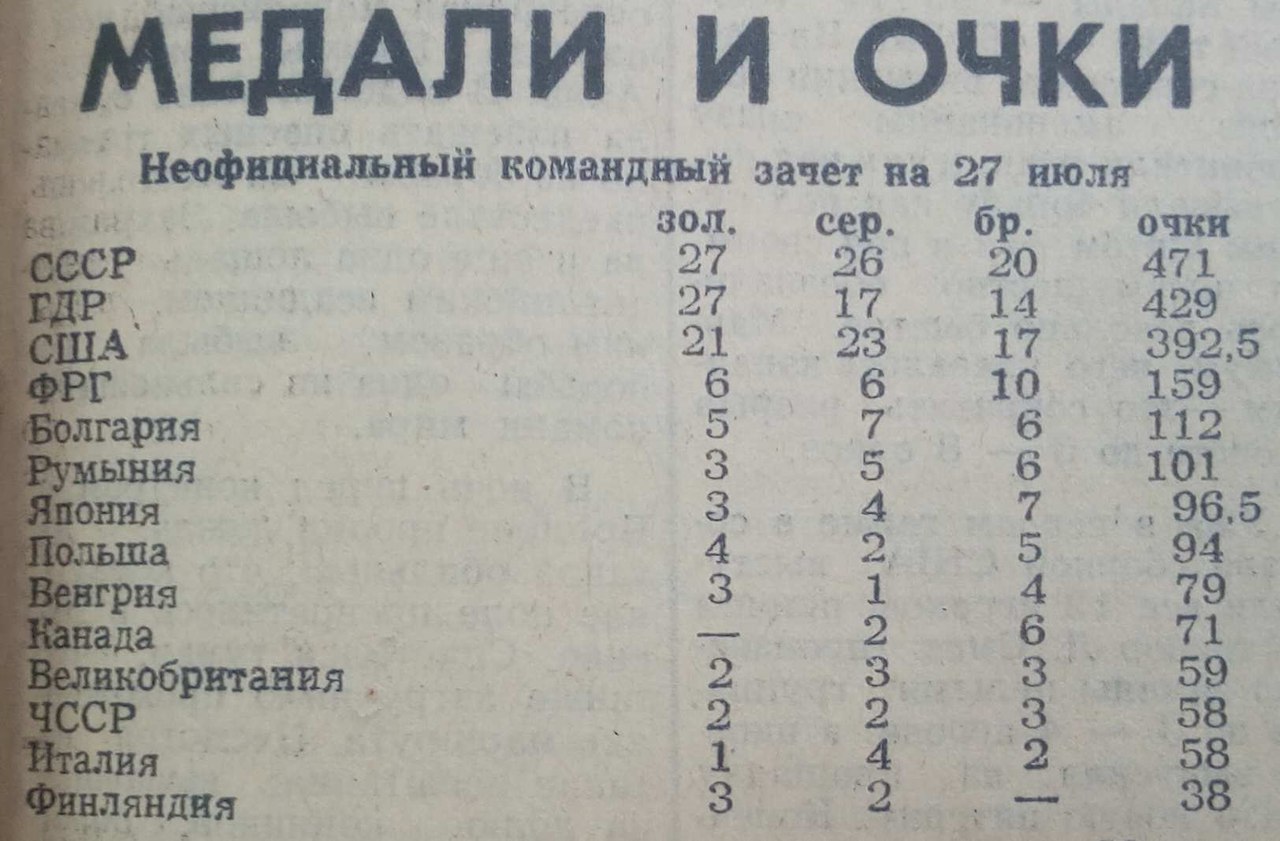

Сегодня политическим мерилом олимпийского успеха является командный медальный зачет. Вот как он изменялся на Олимпиаде в Монреале 1976 года:

* * *

Разветвленная система добровольных спортивных обществ, федераций по видам спорта и массовой спортивной сети по месту жительства на практике (не в бумажных отчетах!) охватывала значительное количество граждан различного возраста и давала результаты.

Успехи олимпиоников тщательно анализировалась. По показанным результатам принимались организационные меры.

Потерявших чувство меры и непрофессиональных чиновников публично бичевали, а кадры обновляли:

В стране равномерно развивались все виды спорта.

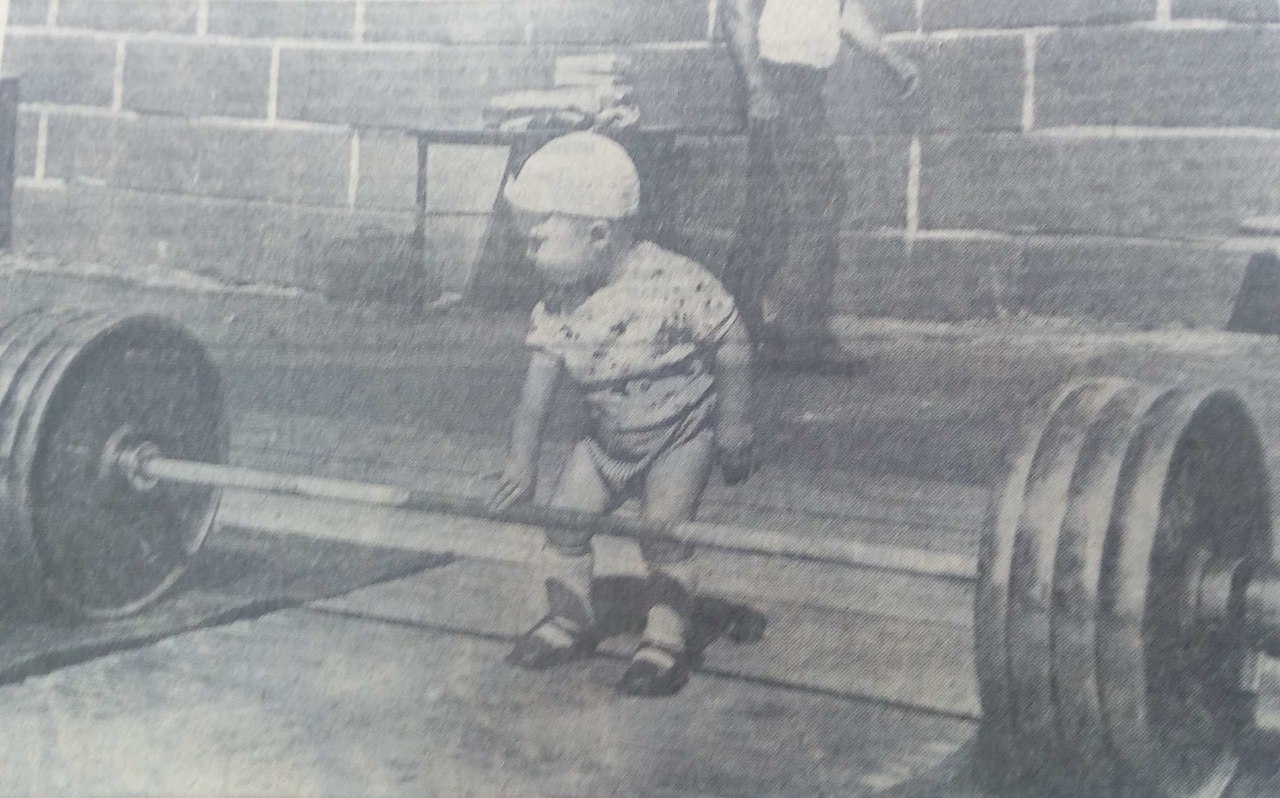

Именно поэтому советские мальчишки были сильнейшими в мире

Мы побеждали потому, что у юношества были иделы и надежды

Комплекс ГТО был действующей (пусть со своими изъянами) системой, а не лозунгом.

В стране проводилась целая система массовых соревнований, которые своими щупальцами дохоли до школ и дворов. Самыми популярными из них были "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Плетеный мяч", "Веселый дельфин", "Снежный снайпер" и др. Система этих соревнований была многоуровневой и позволяла не только решать вопрос массовой физкультуры и физического развития, но и культивировать спортивный резерв с самых малых лет.

Остановимся на примере "Веселого дельфина" - соревнований по плаванию. Условно: участвовали ВСЕ. Знала об этом: ВСЯ страна.

Сегодня "Веселый дельфин" также проводится, но его результаты, по сравнению с советскими, незначительны...

Среди членов сборной - первый олимпионик Липецкой области Владимир Дементьев, который более 20 лет возглавляет спорт в Липецкой области:

Физическая культура и спорт были в центре внимания советской школы и детского сада. И даже юноша или девушка не становился спортсменом, спорт сопровождал его и дальше - в ВУЗах и ПТУ, на производстве, в домах и лагерях отдыха.

Юные слаломисты

Исконно русский вид спорта городки был также популярен, как волейбол

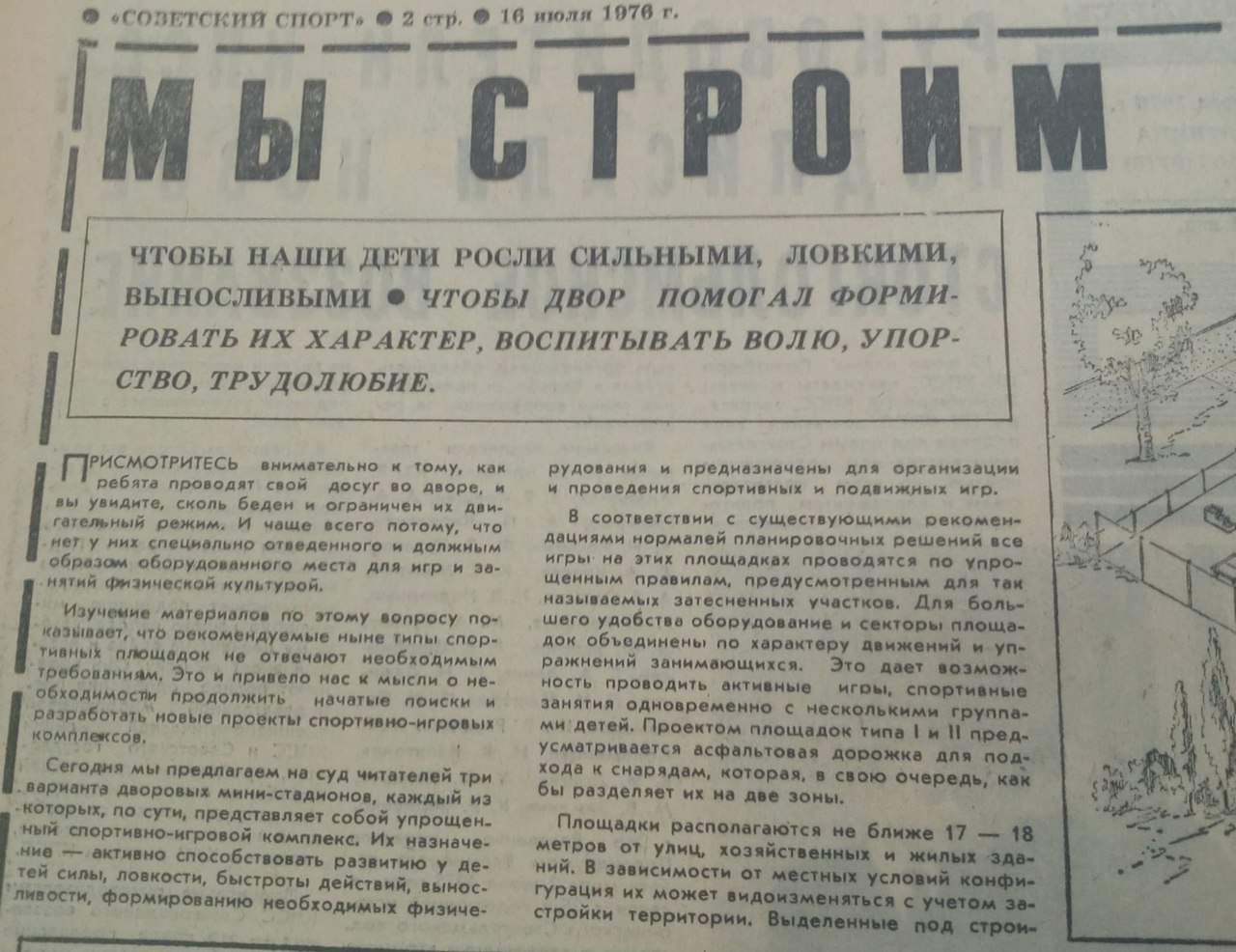

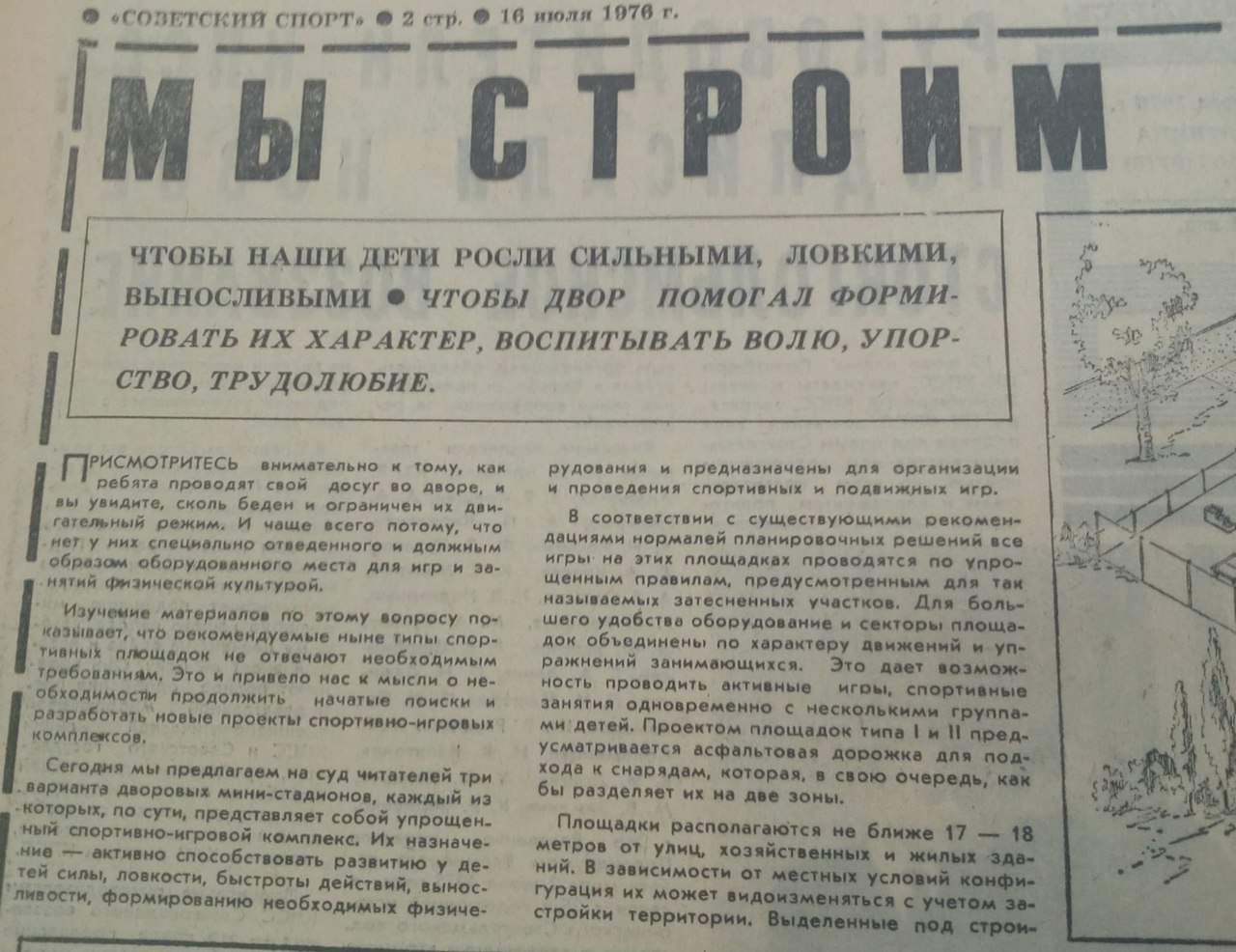

Особое внимание уделялось спорту по месту жительства - дворовому спорту.

Сила и надежда советского спорта искалась во дворах - в детях. И это дало результаты - мы двигались вперед на багаже массовой спортивной системы. Олимпийские игры 1990-х, да 2000-х годов это наглядно доказали.

Олимпийские чемпионы 1960 - 1990-х годов начинали свой путь к олимпийской медали в советских дворах

Таким образом, сегодня жизненно необходимы не только внесение изменений в федеральный закон о спорте, но и тотальная административная "перетряска" всей спортивно-массовой работы и руководящих спортивных на региональном и муниципальном уровнях. Обидно, когда ресурсы на местах есть, но они реализуются неэффективно.

Сегодня преклонение перед спортом высших достижений и профессиональным спортом (которое трансформировалось в современный олимпизм как следствие глобализации в культуре и спорте) является одной из главных бед отечественного споррта. Можно сказать проще: олимпизм - болезнь нашего спорта. Да, эта болезнь началась в 1978 году, когда был взят особый государственный курс на развитие именно олимпийских видов спорта. Но в последние десятилетия - российские - разрыв между спортом высших достижений и реальным массовым спортом достиг колоссальных и катастрофических размеров.

Чему удивляться, что нет кандидатов на высший уровень в национальную сборную, если число потенциальных кандидатов (мальчиков и девочек) сократилось в разы?! А сколько потенциальных чемпионов пропадает в подворотне, потому что им нечем платить за занятия в спортивных секциях. Например, Липецк - это город пивнушек в жилых микрорайонах, которые в разы(!) преобладают над действующими (не номинальными!) спортивными площадками.

Поэтому я и считаю, что сегодня проблемы массового отечественного спорта следует напрямую связывать с проблемой социального геноциада. Это важнейшая проблема, которую надо решать на государственном уровне. С принятием организационных мер, кто своей руководящей деятельностью привёл наш спорт и социальную сферу к настоящей катастрофе. С принятием новой "старой" идеологии социального дворового спорта.

Сегодня необходимо бить в набат и принимать действительные и эффективные меры. Завтра будет поздно.

Алексей Логинов

Материал посвящен вопросам освещения Олимпиады 1976 года в Монреале - олимпиаде, которая предшествовала Олимпийским играм 1980 года в Москве. Олимпиаду в Монреале и Пхенчхане разделяют чуть больше 40 лет и этот срок достаточен для того, чтобы сравнить эффективность действовавшей и настоящей моделей организации спорта. Собственно, проблему можно упростить и сформулировать коротко - социальный геноцид путем снижения массовости спорта.

Надеюсь на то, что эта публикация поможет в развитии Всероссийского социально-спортивного дворового движения.

* * *

Успехи советских спортсменов на Олимпийских играх в Монреале были закономерным итогом развития спорта в стране, в основе которого лежал курс на массовость и разнообразие видов спорта. Поэтому успехи олимпийцев - это лишь верхушка огромного айсберга советских физкультурников, восхищавшихся и гордившихся за успехи лучших из их рядов. В те годы не было морального разделения между спортивным профессионалом и обычным люителем спорта, занимавшимся им на досуге после работы, или с собственными детьми.

Единство отечественных физкультурников скреплялось посредством средств массовой информации, в которых важную роль играла центральная спортивная газета страны "Советский спорт". Сразу скажу за себя - читать эту газету описываемого периода очень приятно. Информации много и она вызывает гордость. К сожалению, информационная политика в области популяризации спорта, на мой взгляд, провалена.

Бронзовые Олимпиады советских футболистов воспринимались как неудача.

Международный олимпийский комитет отлучил федерацию футбола ЮАР от Олимпийских игр из-за расизма.

Глубоко уверен в том, что участие современных спортсменов, особенно добившихся успехов на мировой арене, личным примером в развитии социального дворового спорта даст результаты. Здесь есть и экономический аспект - на "доведение" лучших государство тратит бюджетные и простые граждане вправе хоть на что-то рассчитывать по месту жительства за свои налоговые отчисления.

Наши успехи в развитии спорта высших достижений можно оценить по итоговым таблицам завоеванных медалей по видам спорта.

Стрельба стендовая и пулевая:

Тяжелая атлетика:

Стрельба из лука:

Плавание:

Ручной мяч:

Хоккей на траве и футбол:

Современное пятиборье:

Прыжки в воду:

Парусный спорт:

Легкая атлетика:

Конный спорт:

Классическая борьба:

Борьба вольная:

Дзюдо:

Гимнастика:

Водное поло:

Велосипедный спорт:

Бокс:

Академическая гребля:

Гребля на байдарках и каноэ:

Баскетбол, волейбол:

Фехтование:

* * *

Сегодня политическим мерилом олимпийского успеха является командный медальный зачет. Вот как он изменялся на Олимпиаде в Монреале 1976 года:

* * *

Разветвленная система добровольных спортивных обществ, федераций по видам спорта и массовой спортивной сети по месту жительства на практике (не в бумажных отчетах!) охватывала значительное количество граждан различного возраста и давала результаты.

Успехи олимпиоников тщательно анализировалась. По показанным результатам принимались организационные меры.

Потерявших чувство меры и непрофессиональных чиновников публично бичевали, а кадры обновляли:

В стране равномерно развивались все виды спорта.

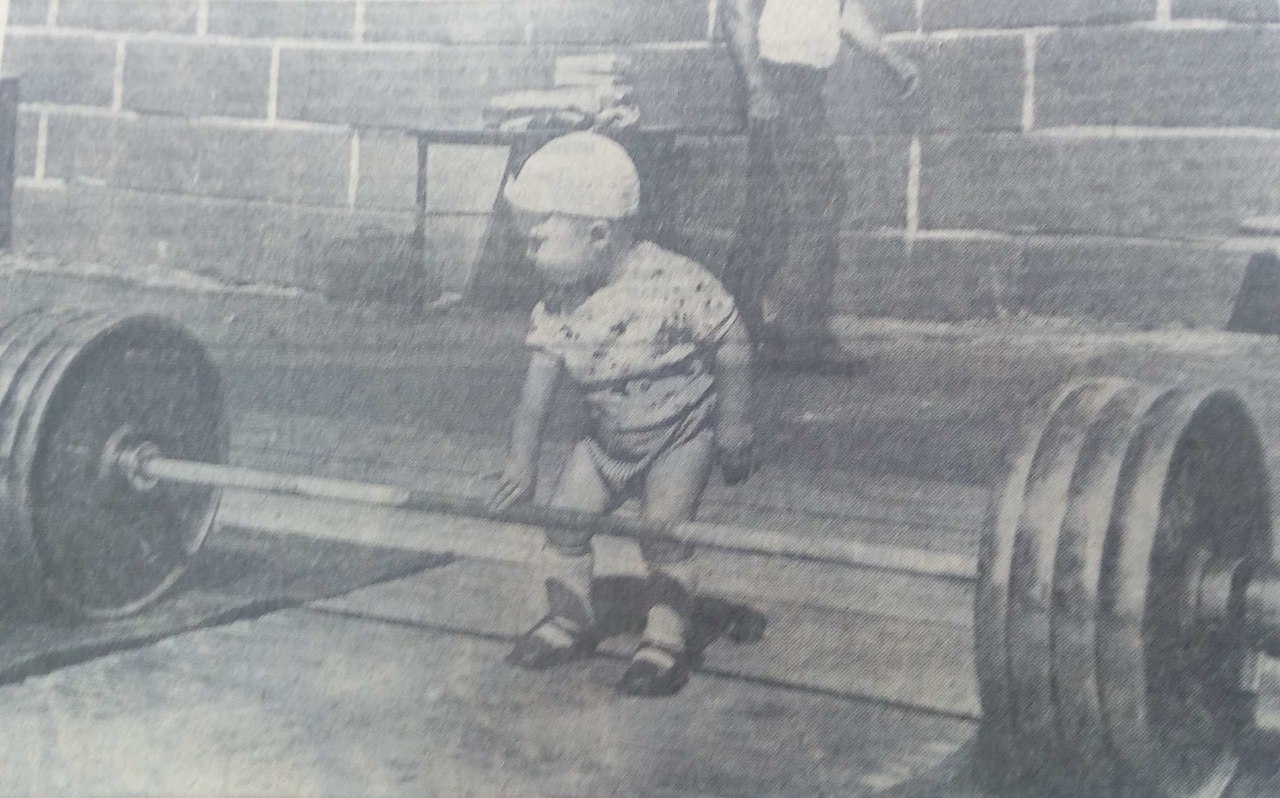

Именно поэтому советские мальчишки были сильнейшими в мире

Мы побеждали потому, что у юношества были иделы и надежды

Комплекс ГТО был действующей (пусть со своими изъянами) системой, а не лозунгом.

В стране проводилась целая система массовых соревнований, которые своими щупальцами дохоли до школ и дворов. Самыми популярными из них были "Кожаный мяч", "Золотая шайба", "Плетеный мяч", "Веселый дельфин", "Снежный снайпер" и др. Система этих соревнований была многоуровневой и позволяла не только решать вопрос массовой физкультуры и физического развития, но и культивировать спортивный резерв с самых малых лет.

Остановимся на примере "Веселого дельфина" - соревнований по плаванию. Условно: участвовали ВСЕ. Знала об этом: ВСЯ страна.

Сегодня "Веселый дельфин" также проводится, но его результаты, по сравнению с советскими, незначительны...

Среди членов сборной - первый олимпионик Липецкой области Владимир Дементьев, который более 20 лет возглавляет спорт в Липецкой области:

Физическая культура и спорт были в центре внимания советской школы и детского сада. И даже юноша или девушка не становился спортсменом, спорт сопровождал его и дальше - в ВУЗах и ПТУ, на производстве, в домах и лагерях отдыха.

Юные слаломисты

Исконно русский вид спорта городки был также популярен, как волейбол

Особое внимание уделялось спорту по месту жительства - дворовому спорту.

Сила и надежда советского спорта искалась во дворах - в детях. И это дало результаты - мы двигались вперед на багаже массовой спортивной системы. Олимпийские игры 1990-х, да 2000-х годов это наглядно доказали.

Олимпийские чемпионы 1960 - 1990-х годов начинали свой путь к олимпийской медали в советских дворах

Таким образом, сегодня жизненно необходимы не только внесение изменений в федеральный закон о спорте, но и тотальная административная "перетряска" всей спортивно-массовой работы и руководящих спортивных на региональном и муниципальном уровнях. Обидно, когда ресурсы на местах есть, но они реализуются неэффективно.

Сегодня преклонение перед спортом высших достижений и профессиональным спортом (которое трансформировалось в современный олимпизм как следствие глобализации в культуре и спорте) является одной из главных бед отечественного споррта. Можно сказать проще: олимпизм - болезнь нашего спорта. Да, эта болезнь началась в 1978 году, когда был взят особый государственный курс на развитие именно олимпийских видов спорта. Но в последние десятилетия - российские - разрыв между спортом высших достижений и реальным массовым спортом достиг колоссальных и катастрофических размеров.

Чему удивляться, что нет кандидатов на высший уровень в национальную сборную, если число потенциальных кандидатов (мальчиков и девочек) сократилось в разы?! А сколько потенциальных чемпионов пропадает в подворотне, потому что им нечем платить за занятия в спортивных секциях. Например, Липецк - это город пивнушек в жилых микрорайонах, которые в разы(!) преобладают над действующими (не номинальными!) спортивными площадками.

Поэтому я и считаю, что сегодня проблемы массового отечественного спорта следует напрямую связывать с проблемой социального геноциада. Это важнейшая проблема, которую надо решать на государственном уровне. С принятием организационных мер, кто своей руководящей деятельностью привёл наш спорт и социальную сферу к настоящей катастрофе. С принятием новой "старой" идеологии социального дворового спорта.

Сегодня необходимо бить в набат и принимать действительные и эффективные меры. Завтра будет поздно.

Алексей Логинов