О науке, ученых и спонсорах. Часть 2.

Продолжение. Начало здесь

П. Л. Капица

В январе 1918 года в голодном и холодном Петрограде в течение 18 дней у Капицы умирает отец, жена и двое детей… Близкие говорили что Петр трижды хотел покончить счеты с жизнью… Удержали его друзья из Политеха и лично А.Ф. Иоффе.

В 1921 году по протекции Иоффе и одобрения Ленина был направлен на стажировку в Англию.

П. Л. Капица и П. Дирак играют в шахматы. 1920-е годы.

Однако, на стажировку за границу можно было направить лишь избранных, а важность сохранения всего научного наследия царской России была еще, по-видимому, не вполне очевидна для советской власти в тех экономических условиях, которые существовали в 1920-х.Месячный “особый улучшенный паек”, назначенный профессору Павлову, включал 70 фунтов пшеничной муки, 25 фунтов мяса, 12 фунтов свежей рыбы, 3 фунта черной икры, 10 фунтов бобов, 4 фунта сыра, 5 фунтов сухофруктов, 750 папирос.

Однако, Павлов дважды отказывался от него, пока не добился обеспечения пайками, правда более скромными, всех ученых.

“Из комиссии по улучшению быта ученых прислали анкету о семейном положении всех получавших академический паек. Так как в это время постоянную штатную должность с постоянной заработной платой из всех живущих в нашей квартире имел только я, а у всех остальных членов семьи их служебные пайки прекратились, то я написал в анкете, что у меня фактически 10 иждивенцев, что вполне соответствовало действительности.

Анкета моя была вместе с другими, рассмотрена в комиссии и , без какой бы то ни было просьбы с моей стороны, мне был прибавлен второй академический паек по многосемейности в том же размере и сохранен на все время существования пайковой системы. Пример того, как тогда внимательно относились к действительным нуждам ученых.

Дело выдачи академических пайков было организовано во всех отношениях удачно. Но этого нельзя было сказать про другое дело регистрационного порядка<…>

При болезненной, органической, несчастной, неизлечимой ничем склонности русских к бюрократизму и канцелярщине, здесь вскоре появились все типичные черты табели о рангах и связанного с ней местничества”

Из воспоминаний В.П Семенова-Тян-Шанского

В октябре 1921 г. Совнарком ассигновал Павлову 942 млн. 50 тыс. руб., но по назначению дошли только 30 млн. руб. И опять Павлов написал письмо в Совнарком. Была создана комиссия во главе с наркомом здравоохранения Семашко, которая подтвердила указанные в письме факты, в результате Павлову было выделено еще 65 тысяч рублей золотом, которые в этот раз дошли без задержек.

В дальнейшем Ивану Петровичу были ассигнованы огромные суммы денег на строительство лаборатории в Колтушах, а Физиологическому институту были переданы большой двусветный зал и помещения геологической лаборатории президента Академии наук. Власть признала особую ценность знаменитого физиолога и приняла решение средств не жалеть.

Таким образом, открытия Павлова состоялись благодаря государственному инвестированию. Других же вариантов, как оказалось, у Павлова практически и не было.

Как выяснила английский историк Тилли Тенси, если бы Павлов и покинул Россию, то нобелевскому лауреату, как это ни странно, никто не смог бы предложить академической должности и средств, необходимых для ведения его исследований. В феврале 1921 г. Эрнест Старлинг, профессор физиологии университетского колледжа в Лондоне, направил в рокфеллеровский Совет по медицинским исследованиям запрос о деньгах для поддержки Павлова. Совет отказал, сомневаясь в том, что 72-летний Павлов способен руководить новыми исследованиями.

В июне 1921 г. американские коллеги Павлова Флекснер и Кэннон получили от Эрнеста Бикнеля, действующего директора по иностранным делам в Американском отделении Красного Креста, телеграмму, направленную представительством Красного Креста в России.

В ней говорилось, что Павлов “может вскоре получить разрешение на выезд из России. Саймон Флекснер очень хочет приезда Павлова в Америку”. Бикнель попросил Флекснера написать письмо в Государственный департамент с просьбой обеспечить Павлова визой.

Флекснер же утверждал, что “никогда ничего не предпринимал в плане побуждения Павлова приехать в Америку; как раз наоборот”. Он телеграфировал Бикнелю: “Ничего не знаю о предложении Павлову приехать в Америку, и без гарантий его обеспечения рассматриваю его приезд как в высшей степени рискованный”.

Кэннон тоже выразил мнение, что для Павлова выезд в С Ш А был бы “катастрофической ошибкой”

Академия наук в день 200-летнего юбилея. 1925 год.

Фото Александрова

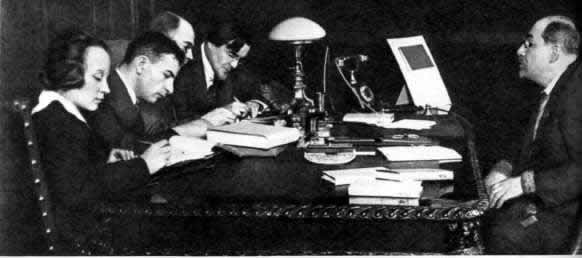

Президиум торжественного заседания, посвященного 200-летию Академии Наук

Слева-направо: 1- М.А.Шателен, 4- В.Е.Тищенко, 6- А.П.Карпинский,

7- Н.С.Курнаков, 8 - А.Е.Фаворский, 9-В.Н.Ипатьев.

1925 г. Фото Александрова

Как замечал в своем обзоре доктор Гант, советский ученый, в отличие от западного, не должен был заботиться о многих вещах, в том числе и о финансировании исследований, эту проблему полностью брало на себя государство. У заграничного ученого было больше свободы, но он не был избавлен от проблемы поиска работы и спонсора для своих исследований.

Профессору Лепешкину, оставшемуся за границей, было нелегко, необходимость выискивать средства заставляла идти на компромиссы, ездить по миру, каждый раз заручаясь поддержкой видных ученых и убеждая спонсоров в ценности своей работы.

По мере изменения ситуации в России и расширения государственного финансирования Лепешкин был бы не прочь вернуться домой, если бы только нашлось место работы. В 1928 году, накануне выборов в Академию наук, профессор Лепешкин написал письмо с объяснением причин своего невозвращения в Россию и просьбой о подыскании места, где были такие слова:

“Мой контракт в Америке кончается в конце августа этого года, и мне придется заключить новый контракт на более продолжительное время.

Вместе с тем через 4 1/2 года я механически делаюсь подданным США, и конечно, тогда бы ни о каком возвращении не могло бы быть и речи.

С другой стороны, я вижу по всему, что условия научной работы у Вас значительно улучшились, и я считал бы своим долгом работать на пользу не американской, а нашей науки, если такая работа, как мне кажется, сделалась бы теперь возможной.

В виду этого я просил бы наших русских ботаников подыскать для меня в Ленинграде (или окрестностях) такое место, которое позволило бы мне работать на пользу нашей науки…”

Однако, несмотря на предложение выдвинуть Лепешкина в действительные члены Академии наук, секретарем которой был С.Ф.Ольденбург, выборы прошли без кандидатуры Лепешкина.

В 1928 году Лепешкин стал профессором Калифорнийского университета, а в 1929 году Лепешкин в одном из писем сообщил, что становится заведующим биохимической лабораторией нового научного Института в штате Аризона, который “наподобие Рокфеллеровского, посвящен медицинским знаниям.”

Народный комиссар просвещения РСФСР А. В. Луначарский. 1928

Государственное финансирование науки делало большой упор на подготовку новых кадров. Пропаганда знаний, всеобщего обучения и роли образования в строительстве нового общества поднимало престиж ученых и инженерных профессий. Несмотря на критику упора на количество в ущерб качества новых ученых кадров, о которой писал доктор Гант, наука получила широкую возможность использования нового творческого потенциала.

Первый выпуск института Красной профессуры

( фото из архива семьи А.Хволеса)

Советская власть не жаловала благотворительность, что было вполне закономерно - борьба с буржуазией и использование денежной помощи от буржуазии рассматривалась как двойная мораль. Вместо частного инвестирования власть предлагала науке инвестирование государственное. Тем не менее, на начальном этапе, при ограниченных средствах, использование рокфеллеровских стипендий продолжалось.

П.Л.Капица у своей установки в лаборатории Резерфорда.

1925 г.

В 1925 году его избирают членом Тринити-колледжа (Кембридж),

в 1929 году - членом Лондонского Королевского общества,

в СССР - членом-корреспондентом Академии наук СССР.

С 1931 года Петр Кпица - член Французского физического общества

(с 1935 г. - иностранный член Совета общества).

Интересно, что Рокфеллеровский фонд направлял средства, главным образом, на развитием науки в тех местах, где она была развита еще слаба, Россия была одним из тех мест, где вложение средств в связи со стабилизацией экономической ситуации и наличием потенциально перспективных научных кадров, стало признаваться эффективным.

“К обращавшимся за поддержкой русским эмигрантам фонд относился достаточно сдержанно, считая своей задачей распространение знаний из наиболее развитых научных центров в новые, а не содействие эмиграции ученых туда, где наука и так развита.”

“На примере физиков мы видим, что выдвижение было организованным и что оно в основном находилось под контролем Иоффе и Эренфеста, а они представляли кандидатов дозированно и регулярно, в порядке определяемой ими очередности. Очевидно, они были заинтересованы, чтобы стипендиаты возвращались, потому что иначе осложнилась бы посылка следующих.

Так, по репутации Иоффе в советских учреждениях большой удар нанес Гамов, не вернувшийся из командировки на Сольвеевский конгресс в конце 1933 г.

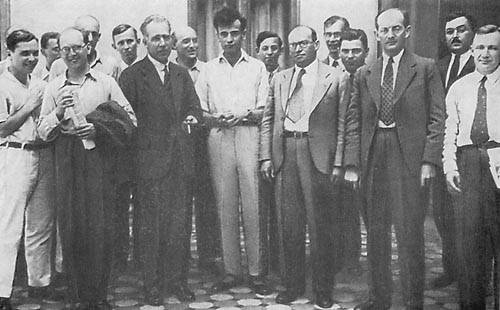

Семинар в Институте теоретической физики в Копенгагене. 1930 г.

В первом ряду (слева направо): О. Клейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, В. Паули,

Г. Гамов, Л. Ландау, Г. Крамерс.

Георгий Антонович Гамов(Джордж Гамов)

(1904-1968)

В 1922 он еще только учится в Петроградском университете,

в 1924 году преподает физику и метеорологию в Петроградской артиллерийской школе, где получает жалование полковника и офицерскую форму.

В 1926 году его уже рекомендуют для стажировки в Германии,

в 1928 году он уже в Геттингене -центре развития квантовой механики у Макса Борна.

Затем - Копенгаген, датская Академия наук предоставила ему годичную Карсбергскую стипендию для работы у Нильса Бора.

Он едет в Лейден к Паулю Эренфесту, в Кембридж.

В 1929 году он вернулся в Ленинград, в том же году по представлению Эрнеста Резерфорда, А.Н.Крылова и Ю.А.Круткова ему была присуждена Рокфеллеровская стипендия для работы в течение года в Кавендишской лаборатории в Кэмбридже.

Нильс Бор похлопотал о продлении этого срока, и ему продлевают срок еще на полгода. Однако новая попытка продления ни к чему приводит, власть требует возвращения и работы на страну.

В 1931 году 28-летнего Гамова избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, он работает в ФМИ и Радиевом институте,

а в 1932 году он с женой совершает неудачную попытку пересечь Черное море на лодке, чтобы добраться до Турции.

В 1933 году Гамову дают визу для посещений Международного конгресса по ядерной физике в Брюсселе.

За него поручаются А.Ф.Иоффе и Я.И.Френкель.

Гамов из поездки не возвращается, а в 1934 году уезжает в Америку.

Он хотел, как Капица, с советским паспортом работать за границей, однако такой “индивидуализм” закончился увольнением из Радиевого института и ФМИ, а в 1938 году - исключением из Академии.

Невозвращенцы обозначили усиливающееся противоречие между свободой ученого и его ответственностью, а также заложили возрастающие со временем политические проблемы стратегической безопасности.

Тут стоит отметить, что стратегической безопасностью была озабочена не только советская власть. Из этих самых соображений в Америке Гамова не привлекли к участию в Манхэттенском проекте, а во время работы над водородной бомбой ему пришлось давать объяснения специальной комиссии о его деятельности в качестве полковника в Петроградской артиллерийской школе.

Как результат развивающихся событий, Петр Капица в 1934 году стал невыездным.

"Я разрабатываю новые приборы и аппараты для научных исследований в Англии за английский счет, а когда все готово, предоставляю их СССР. При разработке, которая весьма поучительна, имею при себе учеников советских граждан, которые таким образом вполне усваивают мой опыт.

Будучи действительным членом Королевского общества и профессором Кембриджского университета, я нахожусь в постоянном общении с самыми высокими деятелями науки Англии и Европы и могу содействовать командируемым за границу ученикам работать не только в моей лаборатории, но и [в] других лабораториях, что иначе было бы для них затруднительно, ибо мое содействие основано не на официальных сношениях, а на взаимных услугах и одолжениях и личном знакомстве с руководящими деятелями". - отчитывался Капица

Однако, ("кто-то (сейчас известно кто) написал закладную записку Сталину.") В результате , во время очередного визита домой 25 сентября 1934 г. Капицу вызвали из Ленинграда в Москву, в Совет Народных Комиссаров. Здесь ему сообщили, что отныне он должен работать в СССР и его виза на выезд в Англию аннулируется

В 1935 г. Капице предложили стать директором вновь создаваемого Института физических проблем АН СССР <...> ему фактически было предложено стать директором НЕсуществующего института. В конце концов место с трудом подобрали (у Калужской заставы) - в лесу, за городом.

Капица в письме Резерфорду наивно писал что изолированное положение института видимо сохранится и в будущем. Конечно он не мог тогда и предполагать что совсем скоро это место станет чуть ли ни центром Москвы... В это время Капица довольно часто ездит в Харьков и знакомится там близко с Шубниковым и Ландау.

Конференция по теоретической физике в Харькове. Май 1934 г.

В центре: Н. Бор, Л. Ландау, Я. Френкель.

Петр Леонидович (пятый слева) в лаборатории Шубникова (третий справа)

в Харькове (1934 год). Первый слева - Ландау.

В среде русских математиков школы Д. Ф. Егорова и Н. Н. Лузина отбор стипендиатов существовал таким же образом, что и в среде физиков, но в меньших масштабах.

Дмитрий Фёдорович Егоров (1869-1931).

В 1917 г. Был избран помощником ректора Московского университета.

С момента основания в 1921 году при Московском университете Научно-исследовательского института математики и механики его действительный член и директор с 1924 по 1930 г.

В 1930 был арестован по делу катакомбной церкви, умер в тюрьме после голодовки.

Лузин Николай Николаевич (1883-1950).

В 1916-1930 гг. работал профессором кафедры чистой математики университета.

С 1922 г. - действительный член НИИ математики и механики МГУ.

В 1925, 1926 и 1927-1929 гг. командировался Наркомпросом

в Брюссель (Бельгия) и Париж (Франция) с научными целями.

“Первыми кандидатами были П. С. Урысон и П. С. Александров. Вначале летом 1923 г. они отправились в Европу, в Геттинген, на собственные средства, заработанные публичными лекциями по теории относительности, и познакомились там с виднейшими математиками. Следующим летом они посетили в Голландии Л. Э. Я. Брауэра, который представил обоих к рокфеллеровской стипендии. Через месяц Урысон трагически погиб, купаясь в океане в Бретани. Александров же больше трех лет (с мая 1925 г. по октябрь 1928 г.) работал за границей: в Амстердаме, Геттингене и Принстоне, - из них два года по стипендии IEB.”

Павел Самуилович Урысон (1898-1924).

В 1921 году после окончания аспирантуры был утверждён в должности

доцента Московского университета.

Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) и

Павел Сергеевич Александров(1896-1953).

Германия. 1931 г.

Павел Сергеевич Александров(1896-1953)

В 1913 году поступил в Московский университет,

на втором курсе стал учеником Н.Н.Лузина.

С 1921 г. - приват-доцент в Московском университете.

Лето 1922 г. провел вместе с Павел Самуилович Урысон вблизи Болшева под Москвой,

и именно этим летом ими было положено начало серьезным исследованиям п

о топологии в нашей стране.

Отсюда ведет начало ныне известная во всем мире московская топологическая школа.

“Помимо других молодых представителей московской математической школы (Д. Е. Меньшов, Н. К. Бари), сам мэтр Н. Н. Лузин воспользовался стипендией, хотя ни по возрасту (43 года), ни по статусу (ученый с мировым именем и прочным положением) он не мог претендовать на нее. Поэтому ему сначала отказали, несмотря на представление А. Лебега и Э. Бореля и письмо А. Траубриджа в его поддержку. Но последний попросил рассмотреть кандидатуру еще раз, и совет попечителей фонда пошел навстречу: через год, в июне 1927 г., Лузин стал стипендиатом."

Окончание следует