Вагнер. Летучий голландец. Мет в кино

Карантин, сорвавшееся лето без бабушек, полное отсутствие какой-любо культурной жизни - в общем, едва увидев в рассылке слова «Летучий голландец», я тут же купила билеты. Ничего не читала про постановку до похода в кино, кроме информации на сайте кинотеатра, мол, спектакль этого года, а в главной роли Евгений Никитин.

Музыке радовалась как дитя! «Компактный» Вагнер всё-таки мой самый любимый, если можно так выразиться. (Вагнера я по-прежнему не люблю, если что.) Музыкальную ткань «Летучего голландца» легко можно охватить, а невнятные стихи, составляющие либретто, уместятся, наверное, на паре листов А4.

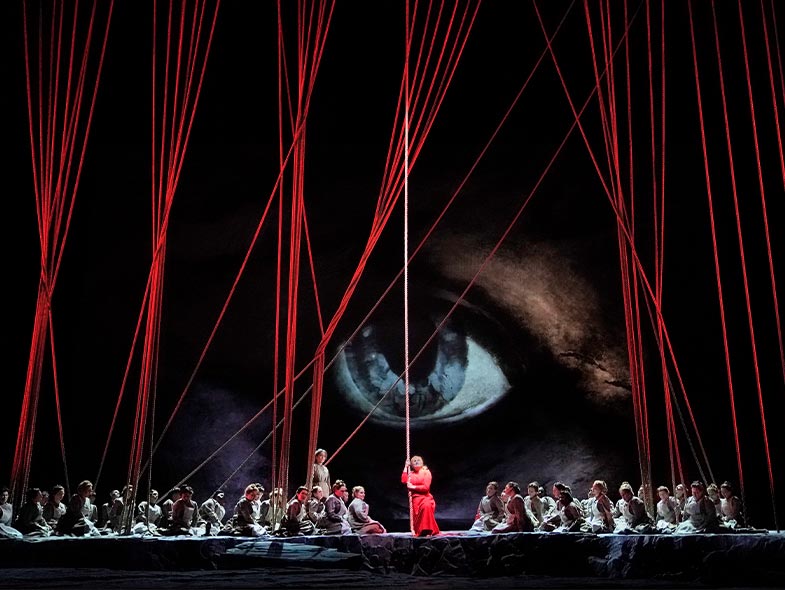

К сожалению, этого оказалось маловато для театрального чуда. Постановка в Мет вышла запредельно скучной. Просто потрясающе, с тем же успехом могли оставить концертное исполнение. Пуристам, может, и зашло, но я страдала. Такое впечатление, что режиссёр хотел больше сделать балет, но убоялся. Декорации и оформление при этом роскошные - корабль Даланда, светомузыка и пластический номер увертюры, классная задумка с нитями-канатами, решения для костюмов (Сента - блондинка в красном, остальные все, включая задник, - серо-коричневые; все тут сразу вспомнили Матрицу, работает по-прежнему, пять баллов) - вот-вот хотят нам сообщить что-то важное, но останавливаются. Потому что - та-дам! - никакого взаимодействия персонажей режиссёр нам не даёт. Кажется, единственное исключение - это сцена, где Сента и Голландец безмолвно смотрят друг на друга, Даланд суетится, а оркестр рассказывает, что «их глаза встретились, и они, конечно же...». Нет, любви там никакой нет. Дело вообще не в любви. Но! Хотелось бы понять, что думает режиссёр на эту тему. Потому что без режиссёрского высказывания никакой интерпретации музыки не случается. «Картинки с выставки» вроде «буря», «нехорошее место» или «мечты о высоком» никак не превращаются из абстрактного в конкретное. Страдания Голландца не разделяешь, а предназначение Сенты можно считать и как буквальное помешательство. Из живых героев там только внезапно Рулевой и Эрик (Эрик вообще классный, такой милый и домашний, Ленский практически; Сергей Скороходов украл бы это шоу, если б было шоу, правда). Ну и конец, где серый задник внезапно покрывается красными всполохами - то ли восход, то ли «пролилась чья-то кровь» - оказывается мимо всего: не веришь ни в освобождение Голландца, ни в бессмысленную гибель юной дурочки.

Про оркестр под управлением Гергиева не скажу ничего - в записи почти не воспринимаю. Потом прочитала уже, что премьеру (3 марта вроде, запись от 10.3.2020, хехе, перед самым карантином у нас) ругали за недостаток эмоциональности и духовые, мне не показалось ничего странным с духовыми, увертюра, баллада, сцена встречи Сенты и Голланда и конец вполне себе душевные были, ну, то есть если б сценическое движение хоть какое-то было, достаточно для удовольствия. Кстати, вот об увертюре - я после неё реально настроилась на Сенту, страдающую обсессией, увлёкшуюся призрачным светом морских огоньков, саму себя загоняющую в ситуацию смерти как выхода, но потом Аня Кампе играла того же персонажа на полном серьёзе как спасительницу (и тут интерпретация последнего разговора с Эриком вообще никак не склеивается), но задним числом я ничего другого не могу придумать про начало.

Самое классное в этом была даже не музыка, а поход вместе с Матвеем! Он так свежо воспринимает оперу. Его совершенно не смущает условность рассказа под музыку и пение, но сильно озадачивает необходимость интерпретации сценического действия (например, почему от всей картины в доме Сенты остался один глаз на заднике). Больше всего ему понравился Рулевой (David Portillo) и сцена праздника, когда невидимые матросы невидимого корабля начинают отвечать тем, кого мы видим на сцене. Es spuckt! Но вообще, я так думаю, дело в том, что он понимал каждое слово - опера-то на немецком! Надо его на «Евгения Онегина» сводить )))