Сталинизм: Парадоксы Анти-ревизионизма. Часть № 1

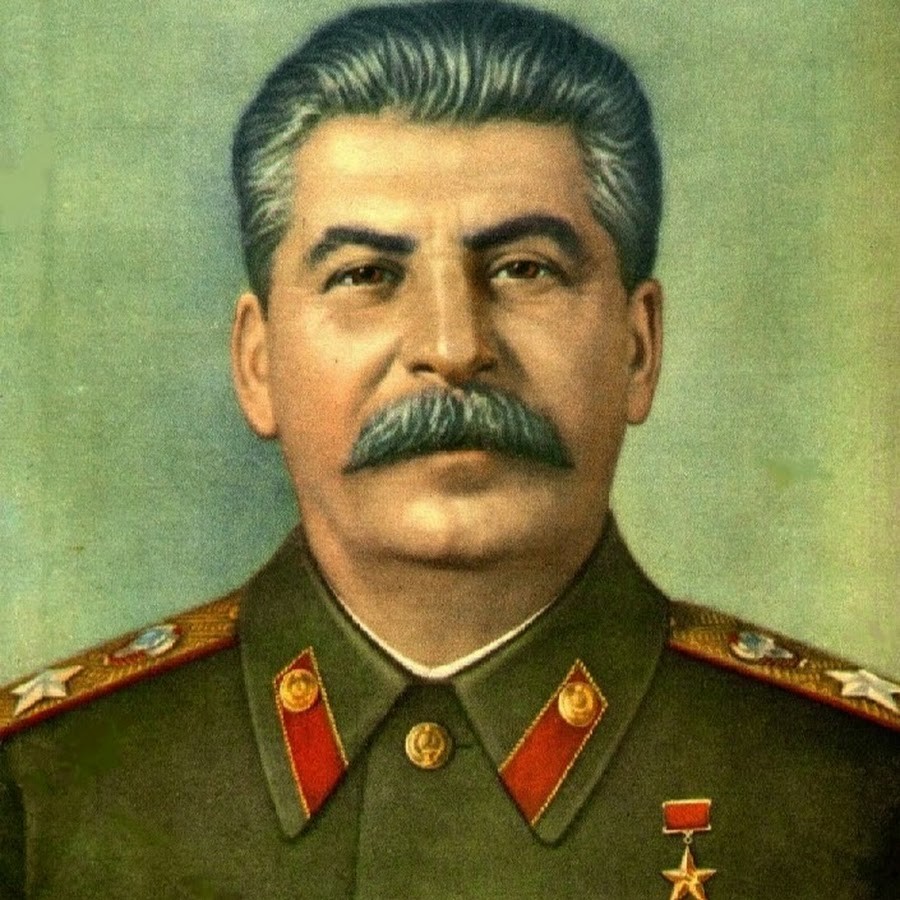

Исторически, термин "анти-ревизионизм" в коммунистическом лексиконе использовался для описания противодействия попыткам пересмотра, изменения или отказа от основ революционной теории и практики воспринимаемых как сдача позиций перед противниками коммунизма. Тем не менее сейчас этот термин оккупирован движениями, которые в основу своей идеологии ориентируются на идеи и практику Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили). Как правило это сторонники Мао и Энверы Ходжи, но встречаются и претенденты на "аутентичный" сталинизм (в ЖЖ одной из таких является известная многим blau-kraehe). Казалось-бы что сие не должно ни кого удивлять, так как Сталин написал (или приписал себе) ряд теоретических трудов, и разумеется у него должны были появиться последователи и продолжатели его дела. Проблема в том, что не смотря на позиционирование себя как "ортодоксальных марксистов", сталинизм по существу является ревизионистским течением в марксизме. Здесь я предлагаю рассмотреть основные ошибки и искажения, которые Сталин передал своим последователям.

1) Теория "Социализма в отдельно взятый стране" - По существу эта идея является фундаментальным для любого "сталинизма", и по существу является крупной ревизией.

"Возможно ли вообще построить социалистическое хозяйство в СССР, а если возможно, то возможно ли его построить при затяжке революции в капиталистических странах и стабилизации капитализма? Возможно ли построение социалистического хозяйства на путях новой экономической политики, которая, всемерно укрепляя и расширяя силы социализма в стране, вместе с тем пока - что даёт и некоторый рост капитализма? Как нужно строить социалистическое народное хозяйство, с какого конца нужно начать это строительство?

Да, отвечала партия, социалистическое хозяйство можно и нужно построить в нашей стране, ибо у нас есть всё необходимое для того, чтобы построить социалистическое хозяйство, построить полное социалистическое общество." - Вот что утверждается в "Кратком курсе ВКП(б)". Однако подобный взгляд противоречит некоторым положениям классиков. В «Принципах коммунизма», составленных Энгельсом в 1847 г. для «Манифеста коммунистической партии». На вопрос: «Может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране? - Энгельс прямо отвечал: Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества и борьба между ними - главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдёт одновременно во всех цивилизованных странах, т. е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил». Маркс и Энгельс полагали, что на пути к коммунизму мировая революция должна будет, во-первых, сломать мировую капиталистическую систему и ликвидировать мировой капиталистический рынок, диктующий рыночные условия всем странам, уничтожить условия, порождающие частный характер присвоения. Тем самым будет снята угроза подавления коммунистического развития. Во-вторых, такая революция должна сформировать, выражаясь современным языком, коммунистическую матрицу на базе развитых государств. Маркс и Энгельс считали, что в ходе революционных преобразований должна быть осуществлена переброска из этих государств новейших технологий по всей планете. «В предшествующей истории, - писали они, - эмпирическим фактом является, несомненно, также и то обстоятельство, что отдельные индивиды, по мере расширения их деятельности во всемирно-историческую деятельность, всё более подпадали под власть чуждой им силы … - под власть силы, которая становится всё более массовой и, в конечном счёте, проявляется как мировой рынок. Но столь же эмпирически обосновано и то, что эта … сила уничтожится благодаря ниспровержению существующего общественного строя коммунистической революцией … и благодаря тождественному с этой революцией уничтожению частной собственности; при этом освобождение каждого отдельного индивида совершится в той же самой мере, в какой история полностью превратится во всемирную историю. … Только в силу этого отдельные индивиды освобождаются от различных национальных и местных рамок, вступают в практическую связь с производством (также и духовным) всего мира и оказываются в состоянии приобрести себе способность пользоваться этим всесторонним производством всего земного шара (всем тем, что создано людьми). Всесторонняя зависимость, эта стихийно сложившаяся форма всемирно-исторической совместной деятельности индивидов, превращается благодаря коммунистической революции в контроль и сознательное господство над силами, которые, будучи порождены воздействием людей друг на друга, до сих пор казались им совершенно чуждыми силами и в качестве таковых господствовали над ними».

Сторонники Сталина, как правило ссылаются на труды Владимира Ильича Ленина. В статье 1915 года «О лозунге Соединённых Штатов Европы» Ленин, справедливо считая такой лозунг в условиях капитализма реакционным, пришёл к выводу, что безусловным законом капитализма является «неравномерность экономического и политического развития». «Отсюда, - отмечает он, - следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетённые классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств». Затем в 1916 году, в статье «Военная программа пролетарской революции» Ленин продолжил развивать эту идею. Он также утверждал, что - "победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом вообще все войны. Наоборот, он их предполагает. Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. Иначе и не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными."

Следует, однако, уточнить, что во-первых, классики в своих произведениях не утверждали, что революция должна победить сразу во всех странах мира, как писал Ленин. Они имели в виду только господствующие страны.

Во-вторых, факт неравномерного развития стран был отмечен ещё Марксом и Энгельсом. В авторском приложении «Социализм в отдельной стране» к книге 1937 года «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идёт?» Л. Д. Троцкий уточняет, что перспектива «изолированного социалистического государства» принадлежит давно уже умершему и забытому немецкому социал-демократу Георгу Фольмару, который её разрабатывал ещё в 1878 г., но не для России, а для Германии - со ссылкой на «закон» неравномерного развития, заимствованный им у классиков, но выдаваемый за своё открытие. К слову - в советское время его обвиняли в ревизионизме, но сие положение как правило опускалось. Сталинизм укреплял положение ревизионизма?

Однако ленинисты отмечают что также Ленин писал что "Задача пролетариата России - довести до конца буржуазно-демократическую революцию в России, дабы разжечь социалистическую революцию в Европе." (фактически это положение "Теории Перманентной Революции" Льва Троцкого). Перед отъездом в Россию в начале апреля 1917 года Ленин пишет «Прощальное письмо к швейцарским рабочим». Он отмечает:"Россия - крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может победить тотчас социализм. Но крестьянский характер страны, при громадном сохранившемся земельном фонде дворян-помещиков, на основе опыта 1905 года, может придать громадный размах буржуазно демократической революции в России и сделать из нашей революции пролог всемирной социалистической революции, ступеньку к ней." В Политическом отчёте ЦК VII съезду РКП(б) в 1918 году Ленин говорил об опасности империалистического окружения. - "Тут конфликт является неизбежным. Здесь величайшая трудность русской революции, её величайшая историческая проблема: необходимость решить задачи международные, необходимость вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции, как узконациональной, к мировой." И несколько дальше: "Если смотреть во всемирно-историческом масштабе, то не подлежит никакому сомнению, что конечная победа революции, если бы она осталась одинокой, если бы не было революционного движения в других странах, была бы безнадёжной … Наше спасение от всех этих трудностей - повторяю - во всеевропейской революции." В своей предсмертной работе «Лучше меньше, да лучше» он пишет: "Мы стоим, таким образом, в настоящий момент перед вопросом: удастся ли нам продержаться при нашем мелком и мельчайшем крестьянском производстве, при нашей разорённости до тех пор, пока западноевропейские капиталистические страны завершат своё развитие к социализму?"

В целом, не смотря на некую путаницу оставленную Лениным в этом вопросе, мы можем говорить об сталинском отступление в этом вопросе.

2) Учение о социалистическом государстве - Оно было сформулировано в его докладе на XVIII съезде ВКП(б) в 1939 году, в котором он, в частности, говорил: «Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне» То есть здесь мы видим что по мнению Товарища Джугашвили государство продолжит своё существование на обоих фазах коммунистического общества. Что же поэтому поводу написано у предшественников.

Ленин в своём фундаментальному труде "Революция и Государство" писал - "«…при переходе от капитализма к коммунизму подавление ещё необходимо, но уже подавление меньшинства эксплуататоров большинством эксплуатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления, «государство» ещё необходимо, но это уже переходное государство, это уже не государство в собственном смысле, ибо подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наёмных рабов дело настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наёмных рабочих, что оно обойдётся человечеству гораздо дешевле. И оно совместимо с распространением демократии на такое подавляющее большинство населения, что надобность в особой машине для подавления начинает исчезать. Эксплуататоры, естественное дело, не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины для выполнения такой задачи, но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой «машине», почти что без «машины», без особого аппарата, простой организацией вооружённых масс (вроде Советов рабочих и солдатских депутатов…)». Заметим что здесь речь идёт о Диктатуре Пролетариата, то есть о переходе между формациями. Ленин подчёркивал коренное отличие государства диктатуры пролетариата, являющегося диктатурой большинства населения, от государств эксплуататорского типа, называя пролетарское государство «полугосударством». Он связывал вопрос постепенного отмирания государства с отмиранием некоторых функций пролетарского государства, например функции подавления побежденных эксплуататорских классов в связи с ликвидацией таких классов. - «…избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусностей капиталистической эксплуатации, люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого аппарата для принуждения, который называется государством.

Выражение «государство отмирает» выбрано очень удачно, ибо оно указывает и на постепенность процесса и на стихийность его. Только привычка может оказать и несомненно окажет такое действие, ибо мы кругом себя наблюдаем миллионы раз, как легко привыкают люди к соблюдению необходимых для них правил общежития, если нет эксплуатации, если нет ничего такого, что возмущает, вызывает протест и восстание, создаёт необходимость подавления».

«…только коммунизм создаёт полную ненадобность государства, ибо некого подавлять, - «некого» в смысле класса, в смысле систематической борьбы с определённой частью населения. Мы не утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных лиц, а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Но, во-первых, для этого не нужна особая машина, особый аппарат подавления, это будет делать сам вооружённый народ с такой же простотой и лёгкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает дерущихся или не допускает насилия над женщиной. А, во-вторых, мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут «отмирать». Мы не знаем, как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их отмиранием отомрёт и государство».

Сталин также находиться в противоречии с Марксом и Энгельсом. Маркс полагал, что государство переходного к полному коммунизму периода должно обладать следующими признаками:

- Государство - коммуна должна быть не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей и исполняющей законы.

- Выборы центральных и местных органов власти должны осуществляться на основе всеобщего избирательного права по избирательным округам. Депутаты должны избираться из рабочих или признанных представителей рабочего класса. Они должны быть сменяемы в любое время с простейшей процедурой отзыва той организации, которая их избирала. Депутаты должны строго придерживаться mandat imperatif (точной инструкции) своих избирателей.

- Все руководители должны избираться и сменяться в любое время той организацией, которая их избрала. Высших государственных чинов не должно быть. Зарплата чиновника любого ранга не выше зарплаты рабочего, без всяких привилегий и выдачи денег на представительство.

Постоянного войска и полиции не должно быть. Они замещаются национальной гвардией, в основном, состоящей из рабочих, а в сельской местности - народной милицией с самым непродолжительным сроком службы.

- Судейские чины должны избираться открыто, быть ответственными и сменяемыми.

- Церковь должна быть отделена от государства, а школа от церкви с экспроприацией всех церквей, поскольку они являются корпорациями, владевшими имуществом. Священники должны вернуться к скромной жизни частных лиц, чтобы подобно их предшественникам-апостолам жить милостыней верующих.

- Все учебные заведения должны быть бесплатными для народа и вне влияния церкви и государства.

«Парижская Коммуна разумеется, должна была служить образцом всем большим промышленным центрам Франции. Если бы коммунальный строй установился в Париже и второстепенных центрах, старое централизованное правительство уступило бы место самоуправлению производителей и в провинции. В том коротком очерке национальной организации, который Коммуна не имела времени разработать дальше, говорится вполне определённо, что Коммуна должна была стать политической формой даже самой маленькой деревни и что постоянное войско должно быть заменено и в сельских округах народной милицией с самым непродолжительным сроком службы. Собрание делегатов, заседающих в главном городе округа, должно было заведовать общими делами всех сельских коммун каждого округа, а эти окружные собрания в свою очередь должны были посылать депутатов в национальную делегацию, заседающую в Париже; делегаты должны были строго придерживаться mandat imperatif (точной инструкции) своих избирателей и могли быть сменены во всякое время.

Немногие, но очень важные функции, которые остались бы тогда ещё за центральным правительством, не должны были быть отменены, - такое утверждение было сознательным подлогом, - а должны были быть переданы коммунальным, то есть строго ответственным, чиновникам.

Единство нации подлежало не уничтожению, а, напротив, организации посредством коммунального устройства. Единство нации должно было стать действительностью посредством уничтожения той государственной власти, которая выдавала себя за воплощение этого единства, но хотела быть независимой от нации, над нею стоящей. На деле эта государственная власть была лишь паразитическим наростом на теле нации. Задача состояла в том, чтобы отсечь чисто угнетательские органы старой правительственной власти, её же правомерные функции отнять у такой власти, которая претендует на то, чтобы стоять над обществом, и передать ответственным слугам общества.

Вместо того чтобы один раз в три или в шесть лет решать, какой член господствующего класса должен представлять и подавлять народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному в коммуны, для того чтобы подыскивать для своего предприятия рабочих, надсмотрщиков, бухгалтеров, как индивидуальное избирательное право служит для этой цели всякому другому работодателю».

«Коммуна - разъяснял Маркс - сделала правдой лозунг всех буржуазных революций, дешёвое правительство, уничтожив две самые крупные статьи расходов, армию и чиновничество»…

Другими словами Сталин подменил цели международного рабочего движения, заменив Коммуну Абсолютным Государством.

Текст пришлось разделить из-за ограничений по размеру.