Историко-географический обзор ВВП. Очерк 8. Товарные потоки. Часть 2, Народы. Русь.

Историко-географический обзор ВВП. Очерк восьмой. Товарные потоки. Часть 2, Население. Русы.

В начало (очерк 1, вступительный)

В предыдущую часть (очерк 8, товарные потоки, часть 1. Товары)

Любой очерк об истории с географией той или иной территории обычно начинается с обзора проживающего на ней населения. Так поступают современные учебники истории, так поступил и наш первоначальный летописец. Я же умышленно эту часть обзора отнес так далеко от начала, и тому есть целый ряд причин. Во-первых, все, о чем я рассказывал до сих пор, не имеет никаких этнических предпосылок и особенностей: территория географически однородна: это лесные равнины и реки. Хотя природно, конечно, здорово разнится; эта разница предопределила различие производимых на этой территории товаров, но предоставила пути - реки и волоки - для внутреннего обмена и экспорта. И на эти общности и различия не накладывается сколько-нибудь значимое влияние того или иного этноса, не говоря уже о «второй производной» этнических особенностей, таких, как культура или религия. То есть, что в Новгороде, что в Киеве, что в Арсании могли жить этнически разные люди - финны ли, славяне, балты, - от этого все, что сказано выше в восьми предыдущих очерках, не изменилось бы никак. А во-вторых, начиная с этнического анализа рассматриваемой территории, мы неизбежно угодили бы в ловушку, в которую попадают все исследователи, от Нестора до Соловьева, от Татищева до Толочко. Этническая палитра этой территории очень разнообразна; стоит лишь начать перечислять этносы и племена, неизбежно встанет вопрос: кто тут главный. И начнутся распри, вечный неуемный спор сторонников норманнских теорий, производящих всю государственность от мифических варягов-руси, со славянофилами. Сейчас же, пройдя столько глав и очерков, мы уже ответили на вопрос - «кто главный?» Главная - география. Поэтому нам совсем не страшно попробовать разобраться с теми многочисленными названиями племен, перечисленных на первых же страницах ПВЛ, не страшно и порассуждать, кто такие варяги, а кто - русы. А заодно и попробовать понять, как происходит деление одного этноса на два или три других, а как, наоборот, один вливается в другой, как идут процессы ассимиляции. И что в процессах ассимиляции играет главную роль, а что - незначительную. Как мы увидим дальше, если рассмотрение этнических вопросов не ставит целью определить главного «старшего брата» или «праотца», то и противоречий это не вызывает, поскольку место «божественной» роли в исторических процессах уже занято географией.

Но посмотреть на расселение тех или иных этносов на рассматриваемой территории в рассматриваемое время, те не менее, интересно. Тем более, интересно сейчас, когда многие государства, особенно молодые (хотя не только), чтобы подчеркнуть свое «историческое» место на планете, обращаются к истории и начинают производить себя от предков из несусветной древности, «прислоняясь» к былому величию пра-пра-пращуров, живших когда-то в этих местах. В этом смысле, наиболее показателен пример современной Македонии, о которой хорошо сказал Роберт Каплан в «Балканских призраках»: «Македония… определяет основную болезнь Балкан: конфликт мечтаний об утраченной славе. Каждая нация требует восстановления своих границ в тех пределах, которые были достигнуты в зените средневекового развития». К сожалению, это обычный, естественный процесс не только для Балкан, и нам бы отнестись к нему снисходительно; но, увы, он задевает иногда дурные чувства нашего собственного «величия» и тщеславия, и карусель начинает раскручиваться. В этом смысле, я хотел бы призвать этим текстом всех «задетых» умерить негодование: пальма первенства не принадлежит ни одному из живущих сейчас этносов. Она в руках высшего божества - географии. Представляю, как хохочет география в голос, когда ее подарки начинает приписывать себе тот или иной современный народ, как перечисляет она в уме добрый десяток народов, которым в разное время позволила жить, например, в Крыму. Так что не выкапывали древние «укры» Черного Моря, разве что Азовское.

Первоначальный летописец на первых страницах «ПВЛ» дает нам очень подробное описание народов, живущих, по его мнению, как на территории Древней Руси (собственно, рассматриваемой нами территории), так и на сопредельных территориях. Описание это столь же подробно, сколь и противоречиво; оно сразу дает пищу для споров и выводов, как многочисленных исследователей, так и спекулянтов из предыдущего абзаца. Нам нет нужды вступать в эти споры, но нужно сделать еще несколько замечаний. Чем определяется принадлежность человека к тому или иному этносу? В первую очередь, языком, на котором он говорит. И вот тут у нас появляется существенное упрощение: несмотря на обилие племен, перечисленных в «ПВЛ», эти племена принадлежат всего лишь к трем языковым группам. Это славяне, балты и финны. Причем, первые две группы очень схожи между собой - язык балтов и язык славян тех времен - это родственные языки, различающиеся, как, скажем, сейчас русский и болгарский. Замечательным, но чуть более поздним примером такого родства является западнорусский язык - официальный язык Великого Княжества Литовского (еще его называют «руська мова» или «проста мова») с 14 и до конца 17 века. Этот язык имел диалектические отличия от принятого в Московском государстве русского языка; оба этих языка отличались от церковнославянского (словенского). Но для иностранцев тех времен они были неразличимы, хотя московиты называли этот язык литовским. Собственно, эта языковая близость привела Г.Ш. Чхартишвили (Бориса Акунина) к выводу о том, что на рассматриваемой нами территории со временем образовалось два русских государства - Великое Княжество Литовское и Московское государство. («История российского государства»; рекомендую, кстати, ее для желающих «почитать историю» легко и на досуге - для общего развития). Язык новгородцев, кстати, в указанное время также отличался и от западнорусского, и от русского; от последнего - в меньшей степени, но все эти различия - диалектные.

В настоящее время появился, кроме языка, другой способ определения этнической близости - генетика. По совпадению гаплогрупп можно построить цепочки к тем или иным этническим прародителям. Появление этого метода сделало определенный переполох, ибо языковая общность оказалась не тождественной генетической. Самый замечательный тому пример - бо́льшая генетическая близость современных россиян средней полосы (Москва и южнее) к полякам, чем к россиянам, живущим на севере (от Вологды и Новгорода до Архангельска). («Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context» Oleg Balanovsky, Siiri Rootsi, Andrey Pshenichnov, Nikolay Yankovsky, Elena Balanovska,Richard Villems, «Open ArchivePublished online: January 10, 2008DOI:https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2007.09.019»). Вот картинка «генетической близости» из указанной статьи:

Исследования популяционной генетики крайне интересны для анализа расселения того или иного народа, но уже из приведенного выше примера понятно, что не генетика определяет формирование этноса (лучше сказать, не столько генетика). Как бы мы (москвичи) ни были близки к полякам, к архангелогородцам мы таки ближе и составляем один народ. Значит, вопрос формирования народа (этноса) - это вопрос языка в первую очередь, то есть, вопрос связей вообще, а не только половых; связи же определяются территорией. То есть, снова географией. Это значит, что говорящие на одном языке и проживающие на одной территории индивиды могут относиться к генетически разным группам, но составлять, тем не менее, один народ. Но и ассимиляция таких групп будет идти проще, что рано или поздно приведет и к генетической общности.

Еще одно замечание касается того, кого именно, какой тип связей первоначальный летописец имеет в виду, говоря о племенах. Кто такие поляне и древляне, кривичи и дреговичи? Чем они различаются между собой? Как и кто такие весь и чудь, меря и мурома? Давайте попробуем понять, как «племя» образуется вообще, и какая там иерархия.

Здесь нам надо разделить наше рассмотрение во времени: история появления Рюрика - это история образования государства, а само по себе образование государства определяется сменой формации, переходом от общинно-родового строя к классовому обществу. Но процесс этот длителен; собственно, весь домонгольский период можно считать таким переходом у нас. Давайте глянем сначала в древность. Очень интересны тут раскопки П. Н. Третьякова укрепленного поселка в устье р. Сонохты, впадающей в Волгу, в 20 км ниже устья р. Шексны вблизи дер. Березники. Раскопки производились в 1934-1935 гг. Поселок возник приблизительно в III- IV вв. нашей эры, погиб вследствие большого пожара около IV-V столетия. В этом укрепленном поселке- 11 построек, из коих 5 жилых изб, 1 большое общественное здание, 2 помещения, связанные с производством и обработкой металла, 1 ткацкая изба, 1 помещение для хранения и размола зерна и 1 - погребальное. То есть, это полноценный город, в котором существует как ремесло, так и обработка продуктов земледелия. Третьяков раскопал целый ряд поселений верхнего Поволжья разного времени (7-9 веков). Везде это - укрепленные города, с указанием на то, что земледелие является одним из главных, если не основным, занятием горожан. Таким образом, мы можем сделать вывод, что вся рассматриваемая территория - это страна укрепленных городов, внутри которых сосредоточено население, преимущественное занятие которого определяется географией расположения этого города. В этом смысле, организацию жизни этих городов можно уподобить древнегреческим полисам, когда жизнь концентрируется в укрепленном городе, а занятие населения происходит либо внутри города, либо вне его пределов, но в непосредственной близости. Занятия разные: это и земледелие в плодородных областях, и охота в областях лесных, позволяющая добывать ценные меха и продавать их за серебро. А в самом городе концентрируются ремесла, обеспечивающие и то, и другое: металлургия, обработка зерна и пр (см 1 часть этого очерка), судостроение (плотбища).

Указание, на то, что эта территория - страна городов, мы находим в норманнских источниках, называющих Древнюю Русь «Гардарики». Считается, что это название появляется в исландских сагах в 12-м веке, но это не так: «Гардарики» есть в рунических надписях, поэзии скальдов. Впервые топоним Garðar встречается в висе Халльфреда Трудного скальда (996 год).

Очевидно, что для защиты такого города стоит предположить, как и в греческих полисах, обязанность горожан «встать под ружьё» при первой необходимости. И вот тут им и потребуется князь, способный «принять командование» на время обороны. Очевидно, что этот князь определяется самими горожанами (как и в греческом полисе - не всеми, конечно) примерно так же, как и казаки в нашем очерке 4 определили «князем» своего сотоварища Москвитина. Власть князя распространяется только на период действия «чрезвычайного положения» - это та самая «демократия замкнутого коллектива» или, если соблюдать принятую терминологию, «военная демократия». Она изначально выдвигает из числа горожан самых умелых и способных. Но те качества, что требуются горожанам от князя в военное время, совпадают с качествами, необходимыми и в любом походе, будь то военном, будь то торговом. Я не стану тут спорить, что первично при таких «выборах» - организация торгового похода или «чрезвычайное положение» для защиты; мне кажется, это равновероятно, ибо качества требуются одни и те же. Но и положение городов разное: некоторые из них, образовавшиеся в первую очередь в ключевых местах, достаточно развиты и густонаселенны. К таким городам, несомненно, надо отнести те, что контролируют схождение путей, такие, как Киев, Новгород, а также Полоцк, Гнёздово (Смоленск), Белоозеро, Тверь и т.д. О Киеве, как огромном «мегаполисе» рубежа тысячелетий имеется масса сведений - о нем «говорит Дитмар, как о большом городе, в котором было 400 церквей и 8 рынков и несметное множество народа. Адам Бременский во второй половине XI в. называет Киев соперником Константинополя. Митрополит Киевский Илларион в своем знаменитом «Слове» называет Киев городом, «блистающим величием», Лаврентьевская летопись под 1124 г. говорит, что в Киеве был грандиозный пожар, причем «церквий единых изгоре близ 600»». (Б.Д.Греков, «Киевская Русь»). Подобные описания есть и о Новгороде, а раскопки Гнёздова и Старой Рязани говорят сами за себя. Очевидно, в таких городах разделение труда более выражено, и класс «защитников» обособляется, приобретая форму наемной дружины во главе с постоянно действующим князем. Но роль князя и дружины существенно ограничена функциями внешней защиты и обеспечения торговли; сами дружинники - «профессиональные путешественники». Поэтому и отдельной прослойки купцов пока не возникает - воевать и путешествовать с товаром суть очень схожие процессы. Но поскольку эта часть городского населения выделена, труд ее обособлен, возникает необходимость ее содержать. Вот тут и возникает дань. Дань - плата князю и его дружине за работу по обеспечению защиты и по перевозке товаров. Очевидно, что и маленьким городкам вблизи центров нет нужды содержать свою дружину, раз в центре есть постоянно действующее «подразделение оперативного реагирования», достаточно оплачивать его услуги. В этом смысле, дань - не свидетельство зависимости данников от князя, но результат договора о найме. Как платить дань? Можно монетами или белками от дыма. Можно принять часть дружинников на «постой» - вот оно, то самое «полюдье», когда дружина на зиму расходится по городкам, собирая дань с «подданных». Прелесть этой «зависимости» в том, что она обоюдовыгодна: горожанину можно не думать о защите от внешнего врага, да и белок есть, кому «сдать» для дальнейшей торговли. Князю с дружинниками можно не беспокоиться о хлебе насущном - можно воевать и торговать. И даже, если паче чаяния, торговля окажется неудачной, без штанов дружинник не останется.

А что происходит, когда княжеская дружина не может защитить город? Так это означает только то, что общественный договор между горожанами и князем не исполнен; значит, нужен другой князь. Победа варягов на севере или хазар на юге над собственно туземным князем означает только то, что князь (хан, конунг) пришельцев оказался более удачлив, он больше соответствует требованиям, предъявляемым ему горожанами. Нет смысла искать нового князя - можно дань (ту же самую и за то же!) платить и пришельцу. Так что в даночных взаимоотношениях тех времен нет смысла искать черты угнетения. Если только князь не перешел границу, не стал требовать большего, не стал лютовать. Вот тогда его следует изгнать; не важно, опять же, что это за князь - лишь бы соответствовал «должностной инструкции», предъявленной ему горожанами. И если в мирное время такое соответствие нарушено, то нет надобности терпеть такого князя, его можно заменить, избрав нового из себя или наняв со стороны. А хотя бы варяга или хазара. В истории масса примеров такого изгнания, в самый разный период, вплоть до нашествия монголов. Примечателен пример изгнания Святополка Владимировича (Окаянного) Ярославом Мудрым из Киева; киевляне поддержали не «своего» Святополка, а «пришлого» Ярослава во многом потому, что личные качества первого не соответствовали требованиям горожан (убийство Бориса и Глеба). Поэтому совсем не нужно ограничивать такую демократию одним лишь Новгородом - там тоже были князья. Разве что, новгородская демократия продержалась дольше, да имела некие отличительные формы - вечевые. Что касается князей, то их роль со временем трансформируется: кроме нанятого предводителя войска и организатора купеческих караванов он становится еще и судьей, вернее - арбитром. Если у горожан возник спор, который они не могут решить с помощью родни и знакомых (которые, конечно же, всегда занимают сторону одного из спорщиков), им нужен независимый мудрый арбитр. Мудрость князя понятна - иначе он не был бы князем. Но и с независимостью все в порядке - неучастие князя в текущей жизни, его занятость только данью, товарами и врагами - и есть то самое, что позволяет обратиться к нему спорящим сторонам. Кстати, со временем княжеские города трансформируются: резиденция князя и дружины выносится за пределы городов. Это мы можем наблюдать и в Киеве, и в Новгороде, и в Ростове, где княжеская резиденция несколько отдалена от города. По-моему, это прямое следствие неучастия князей в повседневной жизни городов. Но это происходит тогда и там, когда и где уходит непосредственная угроза внезапного нападения. К этому моменту малые города лишаются своих оборонительных сооружений, уступая место крепостям в ключевых и опасных местах.

Так что же о племенах? Я глубоко убежден в том, что многочисленные названия племен, как славянских, так и финских и балтских, не имеют этнической разницы. Это - географические различия. Территориально те или иные племена тяготели к тому или иному центру: словены к Новгороду, кривичи - к Смоленску (и Пскову), полочане к Полоцку. Поляне, северяне, радимичи, вятичи - племена, имевшие центр, каждый свой, но все эти центры были близки к Киеву, что и предопределило быстрое перемешивание их и подчинение Киеву. Это - не этнические названия. Косвенное доказательство можно встретить на другой славянской территории, - в Болгарии. Там в этногенезе болгар участвуют семь славянских племен, названия которых удивительным образом повторяют названия племен околокиевских: (ср. северяне - северцы, дулебы и там, и там, поляне и там, и там, дреговичи - драговиты). Стоит, видимо, искать в этих названиях географию, а не что-то иное. То же можно сказать и о финских названиях племен: племена различаются местоположением, но этнически (в те времена) слабо различны; особенность местожительства каждого из племен, соседство с теми или иными иноязычными общностями сделает различными процессы ассимиляции, что и приведет, в дальнейшем, к различиям. Но именно в дальнейшем.

Еще одно замечание перед переходом к карте. Приведенное выше генетическое исследование не так уж и бесполезно для нашего обзора: разница между северным, Новгородским, и южным, Киевским, центрами славянского этногенеза, имеет свои старинные корни. Еще в 6-м веке мы встречаем племена под общим названием «венеты», которые принято сейчас идентифицировать как древнейших славян. Историки тех времен делят венетов на склавов и антов:

«…У левого их склона [Альпы], спускающегося к северу, начиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются склавенами и антами. Склавены живут от города Новиетауна и озера, именуемого Мурсианским, до Данастра и на север - до Висклы, вместо городов у них болота и леса. Анты же - сильнейшие из обоих - распространяются от Данастра до Данапра там где Понтийское море образует излучину; реки эти удалены одна от другой на расстояние многих переходов».(Иордан, «О происхождении и деяниях гетов (Гетика)», 551 год).

«…У тех и других и единый язык, совершенно варварский. Да и внешностью они друг от друга ничем не отличаются, ибо все и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые. Образ жизни грубый и неприхотливый, как и у массагетов, и, как и те, они постоянно покрыты грязью, - впрочем, они менее всего коварны и злокозненны, но и в простоте они сохраняют гуннский нрав. Да и имя встарь у склавинов и антов было одно. Ибо и тех и других издревле звали „спорами“, как раз из-за того, думаю, что они населяют страну, разбросанно расположив свои жилища». (Прокопий Кесарийский, «Война с готами» (Кн. 3, Ч. 14), 540 г примерно).

Это я только к тому, что наличие двух праславянских племен могло уже породить некие этнические различия между славянами севера и юга; однако, это не привело еще к очевидным языковым различиям и не образовало разных этносов. Две географически разные группы мы можем обнаружить и у финских племен, разделенных, в отличие от славян, не по линии север-юг, а по линии запад-восток. Расселение финнов огромно: западная ветвь занимает озерную область северо-запада и ограничена Балтийским морем с запада, Белым - с севера и верхней Волгой в той ее части, что течет на восток, до поворота на юг. Восточная же часть еще более обширна: от границы «поворота» Волги (на север эта граница продолжается Северными Увалами) она занимает всю полосу средней Волги, Камы и дальше, к Уралу и за Урал, в Югру. Самое интересное, что расселение финских племен не претерпело значительных изменений: финские народности там и живут сейчас, где и жили в период нашего рассмотрения, разве что, на большей своей территории значительно обрусели. За одним, пожалуй, исключением - Венгрии. Что, возможно, говорит о консервативном и миролюбивом характере финнов с одной стороны, и их приверженности, «этнической любви» к своей родине, с другой.

Ну вот, пора к картам. Но сначала к «ПВЛ».

«И после этих братьев (Кий, Щек и Хорив - КВ) стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полочане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город - Смоленск; именно там сидят кривичи. От них же происходят и северяне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клещине озере также меря. А по реке Оке - там, где она впадает в Волгу, - мурома, говорящая на своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливы, - эти говорят на своих языках, они - от колена Иафета и живут в северных странах». (Перевод Д.С.Лихачева).

Видим сразу, что летописец делит все племена на две категории - тех, кто говорит по-славянски, и «этих», кто говорит «на своих языках». На самом деле, деление идет на три части: Есть «свой» язык - славянский. Есть «другой язык», но, тем не менее, понятный. К этой части у нас отнесены финны (чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь) и балты (литва, зимигола, корсь, нарова, ливы). И есть третьи, все остальные - «немцы» - те, кого обыватель не понимает. Это не значит, что нет кого-то, кто смог бы перевести, толмача всегда можно сыскать. Но две первые группы народов летописец считает своими; хоть и говорят они по-своему, но для обывателя это понятно. Ну что, рисуем карты?

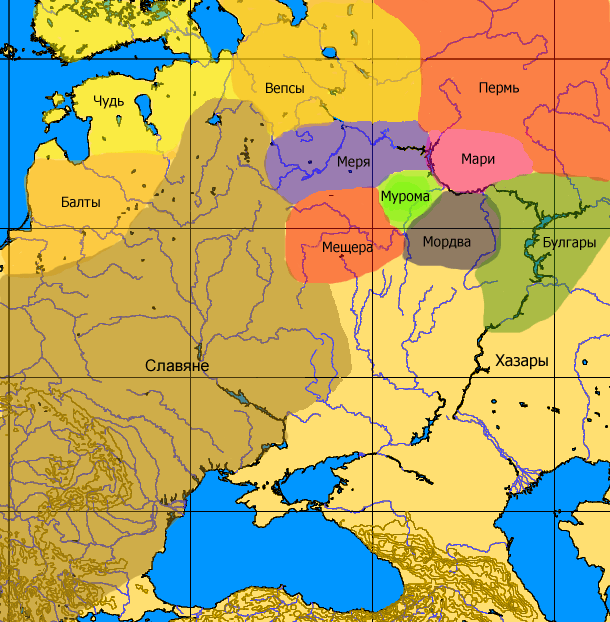

Сначала финно-угры:

Карта эта очень условна, дает нам только расположение основных финских народов и примерно показывает их место относительно других - славян, балтов, а также хазар и булгар; о последних поговорим еще. Надо еще помнить, что четких границ у расселения нет и быть не может. Но сейчас увидим.

Эта картинка из Вернадского. Попробуем на ней обвести зоны трех групп. Но сначала я обращу ваше внимание на голядь - народ, нарисованный Вернадским между Вятичами и Мещерой. Это балтоязычное племя, проживающее в верховьях подмосковной Протвы. Изяслав Ярославович побил голядь в 1058 году, согласно «ПВЛ». Из карты видно, что оно далеко к востоку от других балтских племен и отделено от них кривичами. Кривичи же - один из самых многочисленных и мощных славянских союзов, в составе кривичей - полочане с Полоцком, псковские кривичи с Изборском (потом - Псковом), а главный город кривичей - Смоленск (Гнёздово) на верхнем Днепре - центральный «контрольный» пункт днепровских путей. Но «ПВЛ» не называет кривичей в числе славяноговорящих племен! «ПВЛ» же упоминает кривичей в числе племен (наряду со словенами, чудью и весью), участвовавших в призвании Рюрика. Раскопки кривичских поселений заставляют археологов сделать предположение, что они больше балты, чем славяне. А последующая генетическая экспертиза это подтверждает. То есть, первоначальный летописец, получается, не относит кривичей ни к «своим» славянам, ни к «чужим-своим» финнам или балтам! Похоже, он их умышленно опускает, не зная, куда отнести: язык их больше славянский, чем балтский, но имеет явные балтийские особенности. Это некий промежуточный диалект, «суржик». Очевидно, область, населенная этим племенем, была изначально населена некой смесью племен, как славянских, так и балтийских (и финно-угорских тоже!), что уже ко времени Рюрика произошла некоторая ассимиляция, в результате которой кривичи сохранили балтские антропологические черты и культурные традиции (раскопки могильников), но переняли славянский язык, хотя и видоизменив, «переработав» по себя. Тогда и территорию кривичей мы обведем «балтийским» овалом, построив «мостик» к голяди. Кстати, таким образом получилось, что из четырех призвавших варяга-Рюрика племен одно - славянское, одно - балтское и два - финно-угорских. Что это, как не свидетельство того, что варягов призвало не племя, не народ, а территория?

Черным я нарисовал финно-угорский ареал обитания, зеленым - балтский, а красным - славянский. Еще одна картинка более красочна - там как раз нарисованы описанные в ПВЛ «наши» народы и их соседи.

По границам «розового» - восточнославянского ареала мы видим повсеместный «гребешок» - территории, где разноязычные племена живут совместно. Как такое может быть?

Ничего страшного в том, что на одной территории проживают разные этносы, нет. Тем более в нашем случае, когда история, культура, привычки этих этносов определены географией. Разным остается только язык, но это - дело времени. В ситуации, когда нет других, кроме языка, отличительных черт, язык рано или поздно смешается; получится новый язык и новый этнос. Какие черты он в себя вберет? Очевидно, обоих «родителей». А язык может трансформироваться как в один из языков «родителей», так и в нечто среднее, с преобладанием того или иного - в зависимости от количества носителей языка и от их «напористости», «пассионарности».

Запись оказалась слишком большой, пришлось разбить на три поста. Продолжение - в следующем посте.