Фонарь № 2 (17-23 октября)

Приветствую всех читателей!

Фонари - одно из изысканных украшений нашего города, и во многом с ними связано название журнала. Есть ещё одна ассоциация - с фонарём и фонарщиком из «Маленького принца» Экзюпери. Но на самом деле ассоциаций может быть гораздо больше. Это и «рыбий жир ленинградских ночных фонарей» Мандельштама, и блоковские «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...», и «жёлтый бесплатный жемчуг уличных фонарей» Бродского... А что вспоминается вам?

Сегодня у журнала появилась эмблема, которая, на мой взгляд, как нельзя лучше отражает его направленность. Это фонарь с фигурками музыкантов, который расположен над нотным магазином «Северная лира», что находится на Невском пр., д. 26, сразу за Домом книги. Наверное, вы не раз проходили по Невскому проспекту от канала Грибоедова по направлению к Адмиралтейству, напротив Казанского собора. Обратите внимание на этот замечательный фонарь: достаточно всего лишь поднять глаза. Вот как он выглядит днём:

(Фото взято отсюда.)

В следующих номерах продолжим знакомство с петербургскими фонарями, а пока - наши рубрики.

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

На предстоящей неделе стоит посмотреть следующие спектакли:

17.10 - «Жаворонок» (по Ж. Аную) в Молодёжном театре на Фонтанке;

- «Фредерик, или Бульвар преступлений» (по Э.-Э. Шмитту) в театре им. Ленсовета;

- вечер поэзии 2-й половины ХХ века в исполнении н.а. России Аллы Демидовой в Большом зале Филармонии;

18.10 - программа-посвящение дню Лицея «Пушкин и его современники в поэзии и музыке» в Капелле;

20.10 - «На всякого мудреца довольно простоты» (по А.Н. Островскому) в театре имени Ленсовета;

21.10 - «Тартюф» (по Мольеру) Молодёжном театре на Фонтанке;

- «Три товарища» (по Э.-М. Ремарку) в театре «Суббота»;

- опера Моцарта «Волшебная флейта» в Концертном зале Мариинского театра;

22.10 - «Поминальная молитва» (по Г. Горину) - спектакль театра Дождей на малой сцене театра им.Ленсовета;

- «Плутни Скапена» (по Мольеру) в Молодёжном театре на Фонтанке;

23.10 - «Дон Кихот» (Сервантес, М. Булгаков) Молодёжном театре на Фонтанке;

- опера Моцарта «Свадьба Фигаро» в Концертном зале Мариинского театра;

24.10 - «Пять вечеров» (Л. Зорин) Молодёжном театре на Фонтанке;

- «Рыцать Серафимы» (по «Бегу» М. Булгакова) в театре «Русская антреприза»;

- «Чайка» (по А.П. Чехову) в театре Дождей;

25.10 - «Чайка» (по А.П. Чехову) в театре Дождей;

- опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в Мариинском театре (утро);

- «Король и принц, или Правда о Гамлете» в Молодёжном театре на Фонтанке.

Дополнительная информация о спектаклях (аннотация, продолжительность, стоимость, месторасположение театра - на сайте Билетёр.ру).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УЛИЦЫ

Продолжим рассказ об улицах Петроградской стороны. Сегодня обратим внимание на Введенскую, Съезжинскую, Зверинскую, Сытнинскую улицы и Мытнинский переулок. Они находятся между Большой Пушкарской улицей и Кронверкским проспектом. Найдите их на карте. Почему они так называются?

Введенская улица получила своё название по имени Введенской церкви, построенной в 1793-1810 гг. на углу этой улицы с Большой Пушкарской. В 1932 г. церковь была снесена, а на её месте разбит сквер.

В середине XVIII века Съезжинская улица именовалась 2-й Введенской. В 1786 г. на углу этой улицы и Большого проспекта был построен Съезжий двор. Так в то время называли полицейскую управу и помещения для арестованных. Съезжие дворы, или просто «съезжие», служили местом заключения и телесных наказаний.

Зверинская улица с 1732 г. называлась Большой Никольской - по храму «Никола-на-Мокрушах», находившемуся в начале XVIII века поблизости от места нынешнего Князь-Владимирского собора. Название Зверинская улица получила 5 марта 1871 г. по расположенному в её створе главному входу в зоологический сад (зверинец).

Название Сытнинской улицы связано с Сытным рынком. Этот рынок - старейший в городе. Первоначально он находился на Троицкой площади, недалеко от домика Петра I. В 1711 г. рынок был переведен на кронверк и получил название Сытного. Сытными рынками тогда назывались места торговли съестными припасами. Этот Сытный рынок одно время был известен под названием Обжорного.

Название Мытнинского переулка и Мытнинской набережной происходят от мытных дворов. Мыт (мыто) - это пошлина, собиравшаяся в Древней Руси с купцов за провоз товаров из одного пункта в другой. С введением в 1654 г. так называемой рублевой пошлины мыт был отменен. В XVII и XVIII веках под мытом подразумевались места взимания проезжей пошлины. На мытных дворах обычно производилась и продажа товаров. На Петроградской стороне Мытный двор был построен в 1715 г. недалеко от Петропавловской крепости.

(По материалам книги К. Горбачевича и Е. Хабло «Почему так названы?».)

РОДНАЯ РЕЧЬ

Что означает глагол довлеть? В современных словарях вы встретите такое значение: 'тяготеть, преобладать, господствовать'. Почему же тогда родственное прилагательное самодовлеющий толкуется как 'самодостаточный, имеющий вполне самостоятельную ценность'? Дело в том, что старославянское слово «довлеть» означало 'быть достаточным'. Ср., например, изречение из церковнославянского текста Евангелия Довлеет дневи злоба его, т.е. «Довольно для каждого дня своей заботы». Это значение сохранилось в редко употребляемом сейчас слове «самодовлеющий», а «довлеть» в последней четверти XIX в. стало смешиваться со словами «давление», «давить». Новоприобретённое значение уже зафиксировано в словарях, причём в вышедших в последние годы - даже без пометы «разг.». Таким образом, это значение практически полностью вытеснило исконное и прочно вошло в литературный язык. Но остались выражения злоба дня, злободневный, которые восходят к кому же евангельскому изречению и означают 'то, что в данное время особенно важно, актуально, что интересует и волнует всех в данный момент'.

Старославянский по происхождению и оборот денно и нощно, что значит 'круглые сутки, постоянно, всё время'. Выражение появилось тогда, когда в русском литературном языке не было обобщающего слова «сутки». (Кстати сказать, в других языках такого слова нет. Слово сутки произошло от глагола «тыкать»: это 'стык дня и ночи'.) Оборот сохранил свою архаическую форму, благодаря чему обладает особой экспрессией. Эта экспрессия повышается и благодаря содержанию, совмещающему в себе два потивоположных полюса: день и ночь, свет и тьму, как бы символизируя бесконечность.

На такой же антитезе построено выражение отличаться друг от друга как день и ночь. В нём отражены не только временнЫе, но и мифологические представления, где светлая и тёмная части суток воплощали противоборство добра и зла, божественного и бесовского начал, «чистых» и «нечистых» сил. Это же противостояние отражено в выражениях ясно как белый день 'совершенно ясно' и средь бела дня 'днём, когда совсем светло'.

Бывают и чёрные, тяжёлые дни, и с ними связаны выражения беречь на чёрный день и понедельник - день тяжёлый. В первом выражении слово «день» сохраняет значение части суток и в тоже время обобщённо обозначает какой-либо неудачный, тяжёлый период в жизни человека. «Чёрный» издревле символизирует несчастье. Объяснение неудачи дела, начатого в понедельник, или нежелания делть что-либо в этот день, тем, что «день тяжёлый», восходит, согласно одним источникам, к языческому суеверию, что понедельник - день Луны, покровительницы чародейства, волхвования и колдовства. Поэтому человек, начинавший дело в понедельник, рисковал столкнуться с противодействием чародеев. Другие источники связывают это выражение с поверьем, основанным на том, что, согласно Библии, Бог, сотворив мир, после пяти из шести дней творения повторял: «И это было хорошо». Лишь после второго дня - понедельника - в Библии этой фразы нет.

Добрый день! - приветствуем мы друг друга днём. Это выражение появилось в русском языке в XVIII в. и является калькой с соответствующих выражений (фр. Bon jour!, нем. Guten Tag!). Восходит к пожеланиям многих добрых (т.е. хороших) дней жизни. Ср. испанское приветствие Buenos dias nos de Dios! - букв. «Добрые дни да даст нам Бог!» и усечённое от этого Buenos dias!

А почему выходной день называется выходным? Этот оборот - калька с фр. jour de sortie (ср. англ. day off). Городские жители работали в будние дни в помещении (в мастерских, находящихся в доме), а в воскресенье и праздничные дни выходили из дому в церковь и на гулянье.

Калькой (с англ. seen better days) является и выражение видавший лучшие дни. Так иронично говорят о человеке, попавшем в нужду, или о потрёпанной, изношенной вещи.

Есть две версии происхождения выражения днём с огнём не найти. Первая связывает его с преданием о древнегреческом философе Диогене, который расхаживал в толпе народа днём с зажжённым фонарём в руках и на вопрос, что он ищет, отвечал: «Человека ищу!» - т.е. ищу настоящего человека среди испорченного общества. Другая версия гласит, что выражение «днём с огнём» - чисто русская поговорка, показывающая крайнюю редкость того, что приходится искать, добавляя к дневному свету искусственный, или невозможность что-либо найти. Вероятно, греки тоже знали такую поговорку, но возникла она без влияния истории о Диогене.

О методичном, непрерывном труде поэта, писателя, учёного говорят: Ни дня без строчки. Это выражение - калька с лат. Nulla dies sine linea. Оно восходит к рассказу древнеримского писателя и учёного Плиния Старшего о прославленном древнегреческом придворном живописце Александра Македонского Апеллесе. Постоянным и неизменным правилом Апеллеса было: ни одного дня без занятий живопиью, каждый день он должен проводить на картине хотя бы одну линию. В современном русском языке оборот стал активнее употребляться благодаря книге Ю. Олеши «Ни дня без строчки».

(По материалам книги: Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник.)

ЭТА НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

17 октября 1836 г. скончался художник Орест Кипренский, автор знаменитого портрета Пушкина.

17 октября 1849 г. скончался великий польский композитор Фредерик Шопен, прославившийся произведениями для фортепиано. Послушайте самый, пожалуй, знаменитый ноктюрн Nocturne in C-Sharp Minor, Op. 20 и не менее знаменитую прелюдию Prelude in E Minor, Op. 28 No/ 4. (Здесь и далее: кликните по ссылке, и начнётся воспроизведение - с переходом на другую страницу).

18 октября 1894 г. родился писатель, переводчик, критик, литературовед Юрий Николаевич Тынянов, славу которому принесли исторические романы о лицейском товарище Пушкина, впоследствии декабристе Кюхельбеккере «Кюхля» и о последнем году жизни Грибоедова «Смерть Вазир-Мухтара». По ссылкам можно прочитать эти романы.

18 октября 1926 г. родился музыкант Чак Берри - один из родоначальников рок-н-ролла, автор таких суперхитов, как «Roll Over Beethoven», «Roll and Roll Music», «Sweet Litle Sixteen». Именно под его песню «You Never Can Tell» герои Джона Траволты и Умы Турман исполняют в фильме «Криминальное чтиво» самый знаменитый кинотанец всех времён и народов.

18 октября 1893 г. скончался французский композитор Шарль Гуно, автор опер «Фауст» и «Ромео и Джульетта». Послушайте знаменитые куплеты Мефистофеля ("Люди гибнут за металл") из оперы «Фауст» в исполнении Ф. Шаляпина.

18 октября 1942 г. в блокадном Ленинграде постановкой пьесы К. Симонова «Русские люди» открылся Городской театр. В 1959 году ему присвоили имя великой актрисы В.Ф. Комиссаржевской (она играла на сцене, принадлежащей ныне театру), в 1995 - звание академического.

19 октября 1745 г. скончался английский писатель-сатирик Джонатан Свифт, автор «Путешествий Гулливера».

19 октября 1811 г. (по старому стилю) открылся Царскосельский лицей - высшее учебное заведение в дореволюционной России, действовавшее в Царском Селе. Вы, конечно, узнали картину И. Репина «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года». Читал он, напомню, стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». 19 октября - день Лицея, один из пушкинских дней России.

20 октября 1854 г. родился французский поэт-символист Артюр Рембо (ударение на последний слог, разумеется). Он прославился совсем молодым - в 16 лет, а творил только 4 года, хотя прожил гораздо дольше. Но за эти четыре года он оказал огромное влияние на поэзию. Впоследствии поэта причисляли к основателям своего течения не только символисты, но и реалисты и модернисты. Ознакомиться с его творчеством можно здесь.

20 октября 1890 г. родился один из основоположников джаза - Джелли Ролл Мортон. Образ этого пианиста интересно представлен в повести-монологе современного итальянского писателя А. Барикко «Новеченто (Тысяча Девятисотый)»: он участвует в музыкальной дуэли с гениальным пианистом по имени Новеченто, который родился на корабле и никогда не сходил на берег. Очень рекомендую прочитать!

20 октября 1953 г. вышел в свет роман-антиутопия американского писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В романе описывается тоталитарное общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги подлежат сожжению, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона. Тоже очень рекомендую, если вы ещё не читали.

20 октября 1973 г. было открыто здание Сиднейской оперы, признанное одним из выдающихся сооружений современной архитектуры в мире и ставшим визитной карточкой Сиднея.

21 октября 1760 г. родился японский художник Кацусики Хокусай, наиболее прославившийся серией цветных гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи» (одну из них вы видите на иллюстрации).

21 октября 1896 г. родился драматург Евгений Шварц, автор таких пьес, как «Тень», «Обыкновенное чудо», «Дракон» (все они имеют как сценическое, так и кинематографическое воплощение), киносценария знаменитой «Золушки» и других.

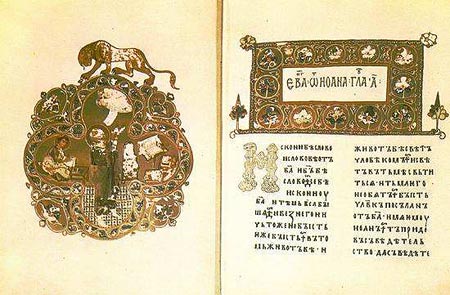

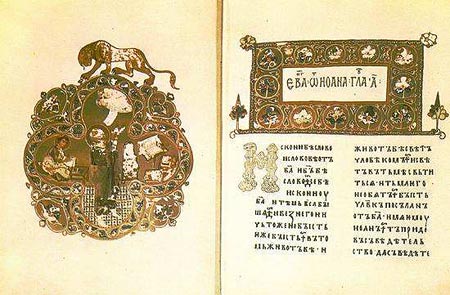

21 октября 1056 г. была начата древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. По заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича посадника Иосифа, управлявшего Новогородской землей, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие. Работа заняла более полугода. В историю рукопись вошла под названием «Остромирова Евангелия», так как до крещения Иосиф звался Остромиром.

22 октября 1811 г. родился великий венгерский пианист, композитор, дирижёр, педагог Ференц Лист. Послушайте одно из самых известных его произведений - ноктюрн «Грёзы любви».

22 октября 1870 г. родился Иван Алексеевич Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 г. «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

22 октября 1906 г. скончался французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн. Этот автопортрет и другие картины мастера представлены в экспозиции Эрмитажа.

22 октября 1883 г. в Нью-Йорке оперой Ш. Гуно «Фауст» открылся один из самых известных оперных театров мира - «Метрополитен Опера».

22 октября 1964 г. состоялась премьера фильма «Моя прекрасная леди» по пьесе английского драматурга Б. Шоу «Пигмалион» (в главных ролях Одри Хэпберн и Рекс Харрисон). Сюжет строится вокруг пари знаменитого профессора-фонетиста Генри Хиггинса со своим другом о том, что он сможет обучить безграмотную замарашку, уличную цветочницу Элизу, правильной речи и высокосветским манерам и выдать ее за настоящую леди.

23 октября 1958 г. Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

23 октября 1975 г. на экраны вышла комедия Л. Гайдая по произведениям М. Зощенко «Не может быть!».

(По материалам сайта Этот день в истории и Википедии.)

До встречи в следующую субботу!

Фонари - одно из изысканных украшений нашего города, и во многом с ними связано название журнала. Есть ещё одна ассоциация - с фонарём и фонарщиком из «Маленького принца» Экзюпери. Но на самом деле ассоциаций может быть гораздо больше. Это и «рыбий жир ленинградских ночных фонарей» Мандельштама, и блоковские «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...», и «жёлтый бесплатный жемчуг уличных фонарей» Бродского... А что вспоминается вам?

Сегодня у журнала появилась эмблема, которая, на мой взгляд, как нельзя лучше отражает его направленность. Это фонарь с фигурками музыкантов, который расположен над нотным магазином «Северная лира», что находится на Невском пр., д. 26, сразу за Домом книги. Наверное, вы не раз проходили по Невскому проспекту от канала Грибоедова по направлению к Адмиралтейству, напротив Казанского собора. Обратите внимание на этот замечательный фонарь: достаточно всего лишь поднять глаза. Вот как он выглядит днём:

(Фото взято отсюда.)

В следующих номерах продолжим знакомство с петербургскими фонарями, а пока - наши рубрики.

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

На предстоящей неделе стоит посмотреть следующие спектакли:

17.10 - «Жаворонок» (по Ж. Аную) в Молодёжном театре на Фонтанке;

- «Фредерик, или Бульвар преступлений» (по Э.-Э. Шмитту) в театре им. Ленсовета;

- вечер поэзии 2-й половины ХХ века в исполнении н.а. России Аллы Демидовой в Большом зале Филармонии;

18.10 - программа-посвящение дню Лицея «Пушкин и его современники в поэзии и музыке» в Капелле;

20.10 - «На всякого мудреца довольно простоты» (по А.Н. Островскому) в театре имени Ленсовета;

21.10 - «Тартюф» (по Мольеру) Молодёжном театре на Фонтанке;

- «Три товарища» (по Э.-М. Ремарку) в театре «Суббота»;

- опера Моцарта «Волшебная флейта» в Концертном зале Мариинского театра;

22.10 - «Поминальная молитва» (по Г. Горину) - спектакль театра Дождей на малой сцене театра им.Ленсовета;

- «Плутни Скапена» (по Мольеру) в Молодёжном театре на Фонтанке;

23.10 - «Дон Кихот» (Сервантес, М. Булгаков) Молодёжном театре на Фонтанке;

- опера Моцарта «Свадьба Фигаро» в Концертном зале Мариинского театра;

24.10 - «Пять вечеров» (Л. Зорин) Молодёжном театре на Фонтанке;

- «Рыцать Серафимы» (по «Бегу» М. Булгакова) в театре «Русская антреприза»;

- «Чайка» (по А.П. Чехову) в театре Дождей;

25.10 - «Чайка» (по А.П. Чехову) в театре Дождей;

- опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в Мариинском театре (утро);

- «Король и принц, или Правда о Гамлете» в Молодёжном театре на Фонтанке.

Дополнительная информация о спектаклях (аннотация, продолжительность, стоимость, месторасположение театра - на сайте Билетёр.ру).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УЛИЦЫ

Продолжим рассказ об улицах Петроградской стороны. Сегодня обратим внимание на Введенскую, Съезжинскую, Зверинскую, Сытнинскую улицы и Мытнинский переулок. Они находятся между Большой Пушкарской улицей и Кронверкским проспектом. Найдите их на карте. Почему они так называются?

Введенская улица получила своё название по имени Введенской церкви, построенной в 1793-1810 гг. на углу этой улицы с Большой Пушкарской. В 1932 г. церковь была снесена, а на её месте разбит сквер.

В середине XVIII века Съезжинская улица именовалась 2-й Введенской. В 1786 г. на углу этой улицы и Большого проспекта был построен Съезжий двор. Так в то время называли полицейскую управу и помещения для арестованных. Съезжие дворы, или просто «съезжие», служили местом заключения и телесных наказаний.

Зверинская улица с 1732 г. называлась Большой Никольской - по храму «Никола-на-Мокрушах», находившемуся в начале XVIII века поблизости от места нынешнего Князь-Владимирского собора. Название Зверинская улица получила 5 марта 1871 г. по расположенному в её створе главному входу в зоологический сад (зверинец).

Название Сытнинской улицы связано с Сытным рынком. Этот рынок - старейший в городе. Первоначально он находился на Троицкой площади, недалеко от домика Петра I. В 1711 г. рынок был переведен на кронверк и получил название Сытного. Сытными рынками тогда назывались места торговли съестными припасами. Этот Сытный рынок одно время был известен под названием Обжорного.

Название Мытнинского переулка и Мытнинской набережной происходят от мытных дворов. Мыт (мыто) - это пошлина, собиравшаяся в Древней Руси с купцов за провоз товаров из одного пункта в другой. С введением в 1654 г. так называемой рублевой пошлины мыт был отменен. В XVII и XVIII веках под мытом подразумевались места взимания проезжей пошлины. На мытных дворах обычно производилась и продажа товаров. На Петроградской стороне Мытный двор был построен в 1715 г. недалеко от Петропавловской крепости.

(По материалам книги К. Горбачевича и Е. Хабло «Почему так названы?».)

РОДНАЯ РЕЧЬ

Что означает глагол довлеть? В современных словарях вы встретите такое значение: 'тяготеть, преобладать, господствовать'. Почему же тогда родственное прилагательное самодовлеющий толкуется как 'самодостаточный, имеющий вполне самостоятельную ценность'? Дело в том, что старославянское слово «довлеть» означало 'быть достаточным'. Ср., например, изречение из церковнославянского текста Евангелия Довлеет дневи злоба его, т.е. «Довольно для каждого дня своей заботы». Это значение сохранилось в редко употребляемом сейчас слове «самодовлеющий», а «довлеть» в последней четверти XIX в. стало смешиваться со словами «давление», «давить». Новоприобретённое значение уже зафиксировано в словарях, причём в вышедших в последние годы - даже без пометы «разг.». Таким образом, это значение практически полностью вытеснило исконное и прочно вошло в литературный язык. Но остались выражения злоба дня, злободневный, которые восходят к кому же евангельскому изречению и означают 'то, что в данное время особенно важно, актуально, что интересует и волнует всех в данный момент'.

Старославянский по происхождению и оборот денно и нощно, что значит 'круглые сутки, постоянно, всё время'. Выражение появилось тогда, когда в русском литературном языке не было обобщающего слова «сутки». (Кстати сказать, в других языках такого слова нет. Слово сутки произошло от глагола «тыкать»: это 'стык дня и ночи'.) Оборот сохранил свою архаическую форму, благодаря чему обладает особой экспрессией. Эта экспрессия повышается и благодаря содержанию, совмещающему в себе два потивоположных полюса: день и ночь, свет и тьму, как бы символизируя бесконечность.

На такой же антитезе построено выражение отличаться друг от друга как день и ночь. В нём отражены не только временнЫе, но и мифологические представления, где светлая и тёмная части суток воплощали противоборство добра и зла, божественного и бесовского начал, «чистых» и «нечистых» сил. Это же противостояние отражено в выражениях ясно как белый день 'совершенно ясно' и средь бела дня 'днём, когда совсем светло'.

Бывают и чёрные, тяжёлые дни, и с ними связаны выражения беречь на чёрный день и понедельник - день тяжёлый. В первом выражении слово «день» сохраняет значение части суток и в тоже время обобщённо обозначает какой-либо неудачный, тяжёлый период в жизни человека. «Чёрный» издревле символизирует несчастье. Объяснение неудачи дела, начатого в понедельник, или нежелания делть что-либо в этот день, тем, что «день тяжёлый», восходит, согласно одним источникам, к языческому суеверию, что понедельник - день Луны, покровительницы чародейства, волхвования и колдовства. Поэтому человек, начинавший дело в понедельник, рисковал столкнуться с противодействием чародеев. Другие источники связывают это выражение с поверьем, основанным на том, что, согласно Библии, Бог, сотворив мир, после пяти из шести дней творения повторял: «И это было хорошо». Лишь после второго дня - понедельника - в Библии этой фразы нет.

Добрый день! - приветствуем мы друг друга днём. Это выражение появилось в русском языке в XVIII в. и является калькой с соответствующих выражений (фр. Bon jour!, нем. Guten Tag!). Восходит к пожеланиям многих добрых (т.е. хороших) дней жизни. Ср. испанское приветствие Buenos dias nos de Dios! - букв. «Добрые дни да даст нам Бог!» и усечённое от этого Buenos dias!

А почему выходной день называется выходным? Этот оборот - калька с фр. jour de sortie (ср. англ. day off). Городские жители работали в будние дни в помещении (в мастерских, находящихся в доме), а в воскресенье и праздничные дни выходили из дому в церковь и на гулянье.

Калькой (с англ. seen better days) является и выражение видавший лучшие дни. Так иронично говорят о человеке, попавшем в нужду, или о потрёпанной, изношенной вещи.

Есть две версии происхождения выражения днём с огнём не найти. Первая связывает его с преданием о древнегреческом философе Диогене, который расхаживал в толпе народа днём с зажжённым фонарём в руках и на вопрос, что он ищет, отвечал: «Человека ищу!» - т.е. ищу настоящего человека среди испорченного общества. Другая версия гласит, что выражение «днём с огнём» - чисто русская поговорка, показывающая крайнюю редкость того, что приходится искать, добавляя к дневному свету искусственный, или невозможность что-либо найти. Вероятно, греки тоже знали такую поговорку, но возникла она без влияния истории о Диогене.

О методичном, непрерывном труде поэта, писателя, учёного говорят: Ни дня без строчки. Это выражение - калька с лат. Nulla dies sine linea. Оно восходит к рассказу древнеримского писателя и учёного Плиния Старшего о прославленном древнегреческом придворном живописце Александра Македонского Апеллесе. Постоянным и неизменным правилом Апеллеса было: ни одного дня без занятий живопиью, каждый день он должен проводить на картине хотя бы одну линию. В современном русском языке оборот стал активнее употребляться благодаря книге Ю. Олеши «Ни дня без строчки».

(По материалам книги: Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник.)

ЭТА НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

17 октября 1836 г. скончался художник Орест Кипренский, автор знаменитого портрета Пушкина.

17 октября 1849 г. скончался великий польский композитор Фредерик Шопен, прославившийся произведениями для фортепиано. Послушайте самый, пожалуй, знаменитый ноктюрн Nocturne in C-Sharp Minor, Op. 20 и не менее знаменитую прелюдию Prelude in E Minor, Op. 28 No/ 4. (Здесь и далее: кликните по ссылке, и начнётся воспроизведение - с переходом на другую страницу).

18 октября 1894 г. родился писатель, переводчик, критик, литературовед Юрий Николаевич Тынянов, славу которому принесли исторические романы о лицейском товарище Пушкина, впоследствии декабристе Кюхельбеккере «Кюхля» и о последнем году жизни Грибоедова «Смерть Вазир-Мухтара». По ссылкам можно прочитать эти романы.

18 октября 1926 г. родился музыкант Чак Берри - один из родоначальников рок-н-ролла, автор таких суперхитов, как «Roll Over Beethoven», «Roll and Roll Music», «Sweet Litle Sixteen». Именно под его песню «You Never Can Tell» герои Джона Траволты и Умы Турман исполняют в фильме «Криминальное чтиво» самый знаменитый кинотанец всех времён и народов.

18 октября 1893 г. скончался французский композитор Шарль Гуно, автор опер «Фауст» и «Ромео и Джульетта». Послушайте знаменитые куплеты Мефистофеля ("Люди гибнут за металл") из оперы «Фауст» в исполнении Ф. Шаляпина.

18 октября 1942 г. в блокадном Ленинграде постановкой пьесы К. Симонова «Русские люди» открылся Городской театр. В 1959 году ему присвоили имя великой актрисы В.Ф. Комиссаржевской (она играла на сцене, принадлежащей ныне театру), в 1995 - звание академического.

19 октября 1745 г. скончался английский писатель-сатирик Джонатан Свифт, автор «Путешествий Гулливера».

19 октября 1811 г. (по старому стилю) открылся Царскосельский лицей - высшее учебное заведение в дореволюционной России, действовавшее в Царском Селе. Вы, конечно, узнали картину И. Репина «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года». Читал он, напомню, стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». 19 октября - день Лицея, один из пушкинских дней России.

20 октября 1854 г. родился французский поэт-символист Артюр Рембо (ударение на последний слог, разумеется). Он прославился совсем молодым - в 16 лет, а творил только 4 года, хотя прожил гораздо дольше. Но за эти четыре года он оказал огромное влияние на поэзию. Впоследствии поэта причисляли к основателям своего течения не только символисты, но и реалисты и модернисты. Ознакомиться с его творчеством можно здесь.

20 октября 1890 г. родился один из основоположников джаза - Джелли Ролл Мортон. Образ этого пианиста интересно представлен в повести-монологе современного итальянского писателя А. Барикко «Новеченто (Тысяча Девятисотый)»: он участвует в музыкальной дуэли с гениальным пианистом по имени Новеченто, который родился на корабле и никогда не сходил на берег. Очень рекомендую прочитать!

20 октября 1953 г. вышел в свет роман-антиутопия американского писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В романе описывается тоталитарное общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги подлежат сожжению, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона. Тоже очень рекомендую, если вы ещё не читали.

20 октября 1973 г. было открыто здание Сиднейской оперы, признанное одним из выдающихся сооружений современной архитектуры в мире и ставшим визитной карточкой Сиднея.

21 октября 1760 г. родился японский художник Кацусики Хокусай, наиболее прославившийся серией цветных гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи» (одну из них вы видите на иллюстрации).

21 октября 1896 г. родился драматург Евгений Шварц, автор таких пьес, как «Тень», «Обыкновенное чудо», «Дракон» (все они имеют как сценическое, так и кинематографическое воплощение), киносценария знаменитой «Золушки» и других.

21 октября 1056 г. была начата древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. По заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича посадника Иосифа, управлявшего Новогородской землей, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие. Работа заняла более полугода. В историю рукопись вошла под названием «Остромирова Евангелия», так как до крещения Иосиф звался Остромиром.

22 октября 1811 г. родился великий венгерский пианист, композитор, дирижёр, педагог Ференц Лист. Послушайте одно из самых известных его произведений - ноктюрн «Грёзы любви».

22 октября 1870 г. родился Иван Алексеевич Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 г. «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

22 октября 1906 г. скончался французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн. Этот автопортрет и другие картины мастера представлены в экспозиции Эрмитажа.

22 октября 1883 г. в Нью-Йорке оперой Ш. Гуно «Фауст» открылся один из самых известных оперных театров мира - «Метрополитен Опера».

22 октября 1964 г. состоялась премьера фильма «Моя прекрасная леди» по пьесе английского драматурга Б. Шоу «Пигмалион» (в главных ролях Одри Хэпберн и Рекс Харрисон). Сюжет строится вокруг пари знаменитого профессора-фонетиста Генри Хиггинса со своим другом о том, что он сможет обучить безграмотную замарашку, уличную цветочницу Элизу, правильной речи и высокосветским манерам и выдать ее за настоящую леди.

23 октября 1958 г. Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».

23 октября 1975 г. на экраны вышла комедия Л. Гайдая по произведениям М. Зощенко «Не может быть!».

(По материалам сайта Этот день в истории и Википедии.)

До встречи в следующую субботу!