Дневники Капитанов Прежних Времен. Продолжение.

Эта часть дневника деда была написана скорее всего в 89-91 году. Четыре листка я нашел случайно, они лежали в стороне от фотоальбомов и отчетах о путешествиях. Фотографий конечно нет, кроме одной.

----------------------------------------------------------------------------------------

Мой дедушка, Куракин Семен Федотович, родился в 1876 году. Наверное он родился в селе Троицком Рязанской губернии. Рядом были большие села Захарово и Михайлово, какое-то из них было центром уезда, а какое-то волости.

Говорят, что село Троицкое по тому времени было не маленьким, наверное, где-то рядом были деревеньки, но село все-таки есть село.

В памяти моей из раннего детства остались картинки отдельных мест этого села. Маленькая речушка, которую можно было летом перейти по камням не замочив ног, разделяло село на две части. Я жил в кирпичном доме деда Иллариона Гулякова, отца моей мамы. Дом был крыт жестью, напротив него, через дорогу, стоял кирпичный амбар, также крытый жестью (дед Илларион служил в Москве приказчиком у какого-то купца и считался зажиточным человеком). Амбар стоял на крутом, поросшим травой, берегу речки. А дед Семен жал на Тустороне, за речкой. Берег речки со сторону деда Иллариона бл крутой, а со стороны деда Семена - пологий. Я спускался с крутого берега, переходил по камням на другой и поднимался к избе деда Семена. Изба стояла на взгорке, повыше от воды, а между избой и речкой раскинулся сад. Мне он казался большим, мне нравилось бродить по нему.

Места те безлесные, со строительным материалом туговато, туговато и с топливом. Поэтому мне хорошо помнится солома и как топливо и как строительный материал. Соломой топили печи. Она быстро вспыхивала, пламя гудело, клубилось над шестком и улетало в трубу, унося с собой мелкие соломенки, догоравшие в дымоходе. Крыши почта всех изб были крыты соломой , поэтому часто возникали пожары.

Чтобы солома не быстро сгорала и не вылетала в дымоход, ее перез растопкой скручивали в тугие жгуты. Дом деда Иллариона, крытый жестью, не боялся искр от соломы, а у деда Семена, по-моему пожар был. После него дед вынужден был уехать в Николаев, где работал носильщиком на вокзале. Нужно было заработать деньги на строительство нового дома. Одно то, что молодой крестьянин (ему тогда не было и тридцати) покинул родное село и уехал на заработки не в близкую (сорок верст) Рязань, а в далекий, таинственный Николаев, заставило односельчан по другому относиться к нему, а то, что он вернулся не с пустыми руками и скоро его хозяйство окрепло, подняло его в глазах людей, породило у них уважение к нему.

В хозяйстве была лошадь, корова, овцы и другая живность. Помню, как дедушка учил меня ездить верхом и до сих пор в моих глазах клочек лошадиной гривы, судорожно сжатый моими руками. Не очень раскормленная лошадь светло-серой масти оставила неприятное ощущение своего хребта. Я постоянно боялся восстановления этого ощущения, поэтому, взрослея, не очень рвался со своими сверстниками в ночное. Овец и коров, пришедших из стада, я вечерами загонял во двор, задавал им корм вместе с бабушкой или дедом.

Семен Федотович умел клеить калоши из листовой резины. Думается, что приобретение фабричных калош было для сельчан расточительной роскошью, да и ездить за ними приходилось далеко, поэтому самодельные дедушкины калоши были более чем кстати. Он выкраивал из листовой резины заготовки наживлял на колодку и склеивал резиновым клеем. Калоши получались глубокими, хорошо держались на валенках, а главное - не промокали.

Валенки дедушка тоже умел катать. Для меня этот процесс остался непостижимым, думаю потому, что малышам не позволялось даже наблюдать эту трудную, довольно смрадную работу. Такое впечатление у меня осталось от урывками увиденного процесса создания валенок.

Когда валенки, несмотря на калоши, все-таки изнашивались, дед сам подшивал их сначала скручивал из двух-трех суровых ниток жгут, потом просмаливал его варом положенном на клочек брезента. Затягивая швы, дедушка накручивал дратву на ладони, от чего на них оставались черные, плохо смываемые полосы. Когда работы было много, ладони сплошь покрывались смолой.

Семен Федотович был религиозным. Он аккуратно исполнял все обряды, регулярно посещал церковь, которая была недалеко от избы. Во время поста он даже бросал курить и пить. Зато на Пасху, придя из церкви, с удовольствием начинал курить снова и при случае выпивал емкую стопку. Пытался приобщить к вере и меня. Но я постоянно жил в семье деда Иллариона, который не строго придерживался религиозных канонов и от младших не требовалось обязательного исполнения обрядов и посещения церкви. Позже мы это ощутили по отношению к нашим, её детей взглядам на веру. Будучи сама верующей, она от нас требовала только одного - не мешать её вере. Поэтому настояния Семена Федотовича обратить меня к религии встретило с моей стороны неповиновение. Не знаю почему. Ведь только в школе детям начинали прививать АТЕИСТИЧЕСКИЕ взгляды, а до этого посещение церкви казалось праздником, и конечно не вызывало протеста. Бабушка Дуня, жена дедушки Семена, противилась «силовому» обращению меня в веру и приняла мою сторону. Помнится, когда однажды дедушка Семен встал на молитву и пригласил меня, я залез на печь и спрятался там. Не в силах достать меня, дедушка в сердцах запустил в меня калошей, чем вызвал бурный протест бабушки.

Мы рано уехали из села и мои контакты с дедом Семеном надолго оборвались…

Наш папа был на фронте. В поселок Великодворье, где в то время жила наша семья, приехал Семен Федотович. Он приехал на несколько дней, посмотреть, как живет без мужа его невестка, незадолго до этого перенесшая нелегкую операцию. Дед был сдержан (он вообще никогда не суетился), осмотрел квартиру, хозяйство. Вместе со мной вышел на задний двор, где у нас хранились дрова и хворост, припасенные на зиму, взял топор и сам принялся рубить сухие ветки, колоть поленья. Он ставил полено на чурбак, придерживал его левой рукой, а правой наносил удар. Полено раскалывалось, как правило от одного удара.

Меня поражало с какой точностью он опускал топор и как своевременно убирал руку из-под него. Мое сердце проваливалось куда-то вниз…

Последний раз я встретился с дедушкой после войны во время своего студенческого отпуска.

Из нашего поселка в село ехала молодая женщина - дальняя родственница. С нею мы доехали поездом до Рязани, а потом надо было добираться на попутном транспорте или пешком сорок километров до села. Мы пошли пешком по железнодорожному полотну. Оно было нам попутно километров пятнадцать. Нас настиг товарняк. Он очень медленно на закруглении тянулся мимо нас. Грех было не использовать такую возможность и я горячо принялся агитировать свою попутчицу забраться в вагон на ходу. Мало слов, я несколько раз вскочил на подножку вагона и спрыгнул с неё показывая, как это можно сделать. Она трусила и не могла решиться. Когда же поезд ещё замедлил ход и моя настойчивость перешла все границы, попутчица рискнула и схватилась за поручни! Действительно: одно дело увидеть, как это делается, другое - сделать самому. Она не сделала ни одного шага по ходу поезда и он поволок её по полотну! Я рванулся во след, подхватил её и помог взобраться на подножку полувагона. Самое опасное было позади. Мы забрались в полувагон из-под угля и принялись обсуждать случившееся. Поезд набирал ход, приближая нас к месту, где надо прыгать. Нам повезло: поезд остановился перед семафором, не доезжая до нужного нам места километра два, и мы, не рискуя прыгать на ходу, сошли.

К деду Семену я добрался на другой день к обеду, переночевав у дальних родственников в соседней деревне.

Дедушка постарел, ему уже было семьдесят лет. Борода его сильно поседела, хотя и оставалась такой же плотно-округло-окладистой. А вот какие были волосы на голове - не помню.

Дедушка позвал в гости своих соседей, похвастать взрослым внуком - студентом: я был первым студентом в нашем роду. Протянув мене газету, дедушка попросил меня прочитать вслух. Сам он читал медленно из-за малограмотности.

Я прочел. Дедушка удивлялся моему беглому чтению и постоянно подчеркивал гостям: «Читает, как говорит!»

Скончался он в 1951 году на семьдесят пятом году жизни. Был женат один раз на крестьянке Евдокие Егоровне. У них было шестеро детей: четверо девочек и двое мальчиков.

Старшая - Дарья, в замужестве Бабухина, родилась в 1900 году, скончалась тридцати шести лет, у неё двое сыновей и дочь;

За ней - Ольга, в замужестве Зотова, родилась в 1903 году, скончалась в 1992 году, у неё дочь и сын;

Следующим был наш отец, Федор Семенович, родившийся в 1906 году, у него два сына и две дочери;

В 1909 году родился сын Иван, у которого две дочери и сын. Скончался в 1992 году;

Дочь Мария родилась в 1912 году, у неё две дочери и сын Буслаевы;

Самая молодая из детей - дочь Анна - родилась в 1915 году, у неё две дочери Прокофьевы.

Только Буслаевы, за исключением дочери Раисы, остались жить в родных краях. Остальные, в годы великого переселения из деревни в город, перебрались в Москву и Подмосковье, где и проживают сейчас, за исключением усопших.

Отец мой, Федор Семенович Куракин, родился в 1906 году, росту был среднего, может даже чуть ниже, лицо круглое, нос, как у всех Куракиных, «утиный», высокие залысины. Походка быстрая, речь живая, образная. Любил балагурить. С людьми сходился легко…

… Вечером, вернувшись домой навеселе, потребовал разбудить меня. Я спустился с полатей и встал около мамы, а отец, стоя перед нами на четвереньках, балагурил, изображая кого-то. Я глубоко обидел его, как-то глупо обозвав, уж и не помню как. Утром мама уговорила меня извиниться перед ним и он принял мои извинения, извинившись в свою очередь сам…

… Поселковая баня располагалась в километре от нашего дома. Мы с отцом вдвоем ходили туда, взяв с собою тазик для мытья. В него клали узелок с бельем, мылом и мочалкой.

Темными осенними или зимними вечерами путь до бани казался не близким и, чтобы скрасить дорогу, я шагая за спиной отца, во весь голос напевал песни, услышанные дома. Чаще всего это были старинные народные песни. В поселке вечерами в то время много пели, гуляя по улицам или по дороге в клуб и обратно. Поэтому я был уверен, что мое пение не привлечет внимания и пел громко, с чувством, не очень то вникая в смысл песни, сохраняя только рифму. Помнится, в один из походов в баню, я пел песню «Сама садик я садила» и обращение парня к девушке в ней озвучивал как «…приготовься я приеду, выйду замуж за тебя…» Отец прервал мое «выступление» и поправил: «…возьму замуж за себя…»

…Дома у нас никогда не было особых разносолов и я всегда с завистью смотрел на людей, обедавших в столовой: они могли выбрать для себя самое вкусное из всего разнообразия вкуснятины, а не какой-нибудь суп с кашей.

Все произошло неожиданно: я увидел деньги, разложенные на столе тетей Нюрой, маминой сестрой, которая работала продавщицей в магазине. В комнате никого не было и я в одно мгновение стащил бумажку (потом я узнал что это была трёшка!) и умчался на улицу. Никто не видел! Осталось воплотить мечту и я направился к столовой. Мало кто пользовался её услугами - большинство жителей готовило пищу дома, поэтому в столовой чаще было малолюдно. Да и время не подходящее для приема пищи: где-то часа четыре пополудни. Я протянул деньги буфетчице и робко попросил яичницу, представлявшуюся мне верхом кулинарного искусства, да и вкусноты необыкновенной (хотя у нас дома куры водились и яйца были, яичницу не готовили, яйца изредка съедали вареными).

Буфетчица взяла в руки ассигнацию и подозрительно покосилась на меня: три рубля тогда были большими деньгами.

- А почему ты не обедаешь дома? - этот коварный вопрос не смутил меня, я храбро соврал:

- Мама не готовила сегодня и дала мне деньги, чтобы я пообедал в столовой.

Буфетчица, возможно поверила, дала мне чек на яичницу и совершенно неожиданно предложила мне буханку черного хлеба, так как имеющейся наличности не хватает для сдачи. Отказаться я не посмел и полнейшем смятении взял хлеб. Я не помню впечатления от съеденной яичницы. Вопрос, что мне делать с целой буханкой хлеба терзал меня. Дома хлеб конечно пригодится, но тогда возникнет вопрос, где я взял деньги на его покупку, почему купил, зачем, кто просил, и пошел и пошел…

Когда я вышел из дверей столовой со злополучной буханкой в руках, мне казалось что вся улица смотрит на меня и вопрошает: а куда это он несет столько хлеба? Мучение от невозможности объяснить появление хлеба заставило меня свернуть на зады и скрыться от глаз улицы. И вот там я встретил собаку, лениво бежавшую по своим собачьим делам. А может она искала пищу?? Не задумываясь, я бросил ей злополучную буханку, как будто она жгла мне руки. Собака недоуменно остановилась: такого огромного куска вкусного хлеба ей, наверное, никогда не попадалось. С трудом разместив буханку в пасти, она развернулась и быстро скрылась между домами на улицу. А я, облегченно вздохнув, прошел еще один дом и тоже вышел на улицу. Навстречу мне от нашего дома шел отец. Он резко схватил меня за руку и втащил через калитку во двор нашего дома.

Почти все дома в поселке имели дворы, огороженные высокими сплошными заборами из досок, так что видеть с улицы, что творится во дворе, было невозможно.

Отец снял ремень и неожиданно больно ударил. Держа меня за руку, он исступленно хлестал меня по спине, по заднице, не давая увернуться. Я извивался, закрывая зад свободной рукой, пытался заскочить за спину отца, протягивая ему сдачу, зажатую в кулаке, но он крепко держал меня и стегал, стегал… выбежавшая во двор мама, пыталась закрыть меня своим телом: «Федя, не надо, Федя!...» но отец был в ярости и отступился, когда устал…

Позже мама рассказала, что отец, по пути с работы случайно заглянул в столовую. Там ему угодливо сообщили, что его сын с трешницей (!) пришел в столовую, откушал яичницу и с буханкой хлеба направился домой. А на подходе к дому отец встретил собаку с буханкой в зубах…

Тетя Нюра после этого не оставляла деньги на виду, хотя я усердно спешил протянуть ей любую копейку, случайно обнаруженную на полу.

Отношения с отцом наладились быстро. Он был отходчивым, да и сам, наверное, переживал, что переборщил с наказанием…

…Своих лыж у меня не было. Зимой я выпрашивал лыжи у своих сверстников или мастерил из бочковых клепок некое подобие лыж и пытался скользить на них с ближайших пригорков. Но это было мучение! «Лыжи» не скользили, крепления давали возможность лыжам существовать совершенно независимо, палки, сделанные из веток, проваливались в глубоком снегу и не давали опоры. А как хотелось стремительно пробежать по лыжне на настоящих лыжах с настоящими креплениями на ботинках, а не на валенках с веревочками!

Как то раз, провозившись с самодельными лыжами на пригорках за домом, я подходил с задов к воротам нашего дома. С другой стороны на санях подъезжал отец. У нас тогда была лошадь, на которой отец, кроме всего прочего, ездил на базар в соседний городок Туму, что в двенадцати километрах от нашего поселка. (В Туме, между прочим, родился маршал Жуков Г.К.). Встретившись со мной у ворот тец с улыбкой выслушал мой восторженный рассказ о том как я катался на «лыжах», наклонился над санями и, выхватив из-под охапки сена, пустил на встречу мне по снегу пару фабричных, блестящих лаком, лыж! Они легко, оставляя чуть заметный след на снегу, доскользили до меня и остановились обочь. Я онемел от восторга!!! Отец любил делать такие сюрпризы…

Мама была в больнице. По-моему, она собиралась рожать брата Валентина. Папа остался на хозяйстве: он своевременно возвращался с работы, управлялся по дому и с нами, детьми. В это время у нас жила мамина сестра Шура. Она училась в 7 классе и частенько с подругами вечерами собирались у нас. Одно из таких собраний началось в отсутствии отца: он ушел доить корову.

Девчата расположились на кухне и вели неторопливый разговор. Тетя Шура открыла крышку подпола и спустилась в него чтобы достать то ли квашеной капусты, то ли моченой брусники. Я стоял у печи, напротив темных незавешанных окон. И вот в то время, когда Шура, поставив миску на край люка, собиралась покинуть подпол, в темном проеме показалось лицо отца, который окончив дойку, по пути из хлева, завернул к окну. Оценив обстановку, он с громким криком забарабанил по стеклу.

Мгновенно на кухне никого не стало: Шура провалилась в подпол, кто-то выскочил за дверь, кто-то нырнул в соседнюю комнату, а кто-то вообще не понятно куда подевался. Отец, довольно хохоча, ввалился через дверь в помещение…

Через несколько дней после начала войны отца мобилизовали. Многих резервистов из нашего поселка направили на переподготовку в Гороховецкие лагеря, недалеко от Горького. Под открытым небом, на огромной площади в нескольких километрах от станции Гороховец, в землянках жили солдаты и обучались воевать. Где-то в ноябре месяце оттуда приехал на побывку один из мобилизованных. Он то и соблазнил нескольких женщин поехать навестить своих мужей, проходивших там службу. Мама ехать не могла - не с кем оставлять четверых детей.

Решено было ехать мне. В лагерях житье было мало сказать плохое, поэтому ехали туда не только повидаться, но и подкормить наше воинство домашними харчами.

Мама сделала пшенную запеканку (для нашей семьи это было лакомством), насушила сухарей, собрала еще кое-что, сложила все это в мешок, приделала лямки и получился «сидор», популярная по тому времени дорожная сума.

- Смотри не отстань…- последнее напутствие…

Поезд отходил от нашей станции поздно вечером.

В темном вагоне женщины потихоньку судачили о своих заботах о войне, о судьбах своих мужей. Я засунул свой «сидор» под лавку, подогнул ноги, чтобы его чувствовать, и задремал, прислонившись в уголок. Когда дети хотят спать, они спят крепко и в любом положении.

Проснулся я от толчка: «Выходим»…Мимо двигались к выходу пассажиры. Поезд стоял во Владимире, где у нас была пересадка. Неловко согнувшись (мешали выходившие пассажиры), я стал доставать «сидор». Во сне я затолкал его ногами вглубь, вдобавок его заклинило и я не мог его вытащить. С отчаянием я дергал его к себе, толкал в сторону, другую, но он двигался только вглубь. Слезы от страха отстать от женщин сдавили горло. Уже проходят мимо последние пассажиры, уже я сам весь залез под лавку, уже… уф! Вырвал!...

Не надевая «сидор» на плечи, побежал к выходу. Женщины, во главе с резервистом, тесной стайкой уже отходили от вагона. Никто не посмотрел в мою сторону, не поинтересовался, что со мною. Я понял, что им нет никакого дела до меня, если бы я задержался еще немного, они бы ушли и не скоро хватились меня…

В Гороховец приехали во второй половине дня и, сначала по шоссе, потом по проселку, направились в лагерь…

К лагерю подошли когда начало смеркаться. Озираясь кругом, я начал замечать землянки, солдат группами и в одиночку, занятых своим делом. Местность была открытая, поросшая кустарником, пронизанным тропинками, дорожками, дорогами, проложенными между землянками, строениями, какими-то сооружениями, мне не понятными. В нескольких метрах впереди нас двигалась повозка с грузом, покрытым брезентом. Сбоку шагал возница, сзади - солдат с винтовкой.

Внезапно из кустов выскочил солдат, рванул кверху брезент - под ним мелькнули ровными рядами уложенные буханки хлеба - схватил одну из них и бросился в кусты. Сопровождающий повозку солдат, сорвал с плеча винтовку и с криком: - «Стой!...» выстрелил в воздух. Где там «стой».

Кусты и сумерки скрыли беглеца. Эта сцена до глубины души потрясла меня, вмиг развеяла все восторги, навеянные «непобедимой и легендарной»…

Резервист разводил женщин по местам обитания их мужей. Я ходил за ними, стесняясь спросить где найти отца.

И вдруг оказался один!... В землянках зажглись огни.

Я остановился: куда идти? Даже если нужно ехать домой, я не найду дороги на станцию. Озираясь, я увидел у входа в одну из землянок женщину-попутчицу. Она умывалась в полосе света из двери землянки, солдат, очевидно муж, поливал ей из кружки на руки. Заметив меня она удивилась: «Не нашел?» Солдат показал, что вот здесь где-то, то ли там, точно не знает… И я снова пошел бродить. Совсем стемнело, лагерь затихал, кое-где на столбах тускло светили одинокие лампочки. Бродить дальше смысла не было. Я забрался вглубь кустарника, положил «сидор» на землю, лег на него, просунув руки в лямки, и заснул отчаянно и безысходно…

Проснулся на рассвете. Кругом было белым бело от выпавшего за ночь снега. Пушистыми шапками снег лежал на кустах, на моем мешке, на мне. Только подо мной чернела жухлая, тронутая прелью трава. Послесонный озноб вместе с отчаянием трясли меня. Куда идти? Где искать отца? И наконец, как вернуться домой? Попутно стряхивая снег, выбрался из кустов. Озираясь вокруг, выбирая направление дальнейшего скитания я, не пройдя и десяти метров, увидел бегущего мне навстречу отца! Лицо его было так тревожно, что я подумал, не случилось ли чего с ним. Беспокойство за его судьбу заглушило неожиданность встречи, её необычность. Мы обнялись…

- С утра меня что-то беспокоило… что-то не так... Кто-то родной здесь… Отпросился у взводного, освободил до обеда от учения, а что делать - не знаю… И вот ты! Пойдем в землянку…

После обеда отец пошел проводить меня на станцию. По шоссе, к той же станции, ровным строем, шли бойцы с оркестром впереди. Новое обмундирование на бойцах и блеск труб оркестра создавали праздничность. Мне хотелось остановиться и полюбоваться ими, но отец резко поторопил меня и свернул с шоссе на тропинку, сокращавшую нам путь. Потом он писал маме: «Ему полюбоваться хочется, а у меня сердце обрывается: на фронт гонят! Скоро и мой черед!...

Черед этот наступил нескоро. На одном из занятий, по команде: «Ложись!» отец лег животом в грязь, намок, простудился, живот покрылся чирьями и когда его товарищи направлялись на фронт, он лежал в госпитале. Немного позже, когда их часть по дороге на фронт остановилась около Владимира, в подразделении то ли заболел, то ли демобилизовался повар и отца уговорили временно подменить его. И это временно затянулось надолго. Он стал хорошим специалистом, раздобрел около кухни и в этом качестве попал под Сталинград. Перед самой Сталинградской победой он, как имеющий какое то образование и опыт, был направлен куда-то под Москву на курсы офицеров. Когда он сообщил нам об этом, мама заплакала и сказала:

- Не видать нам, детки, нашего отца.

Она одна знала, как отец добросовестно работал, не прятался за других и уж если станет офицером, то, конечно пойдет впереди и получит то, что получает первый.

И это случилось.

Где-то за Кенигсбергом, уже в Польше, и боя то не было - в ночной разведке - шальная пуля попала ему в живот на вылет повредив позвоночник. Не приходя в сознание он скончался 11 февраля 1945 года. Так написал нам его товарищ, который сообщил, что похоронен он в городе Польнише под Шцетином.

Я писал в Польшу полковнику Пшимановскому, который работал над книгой «Память», где он собрал сведения о воинах павших и захороненных в годы Отечественной войны на территории Польши. Он мне ответил, что все захоронения из окрестностей перенесены в сам Шцетин и сведения будут уточняться. То что не вошло в первую часть «Памяти», будет помещено во второй части. Он обещал сообщить нам об этом. Но… грянула перестройка… Так мы и не знаем, где захоронен прах Федора Семеновича Куракина, 39 лет от роду.

У него четверо детей: Виктор 27 сентября 1928 года рождения, дочь Евдокия (Дина), 17 декабря 1930 года рождения, сын Валентин 26 декабря 1933 года рождения и дочь Нина 23 марта 1937 года рождения.

Еще о нашем отце.

Погиб он в звании лейтенанта. Видно он неплохо воевал: был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и орденом Отечественной войны.

До войны он работал на стекольном заводе имени Зудова разводчиком в разводном цехе. Перед войной он перешел работать в отдел рабочего снабжения завода.

Принимал участие в - как тогда называли - освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии.

Образование его было 5 или 6 классов сельской школы.

---------------------------------------------------------------------------------

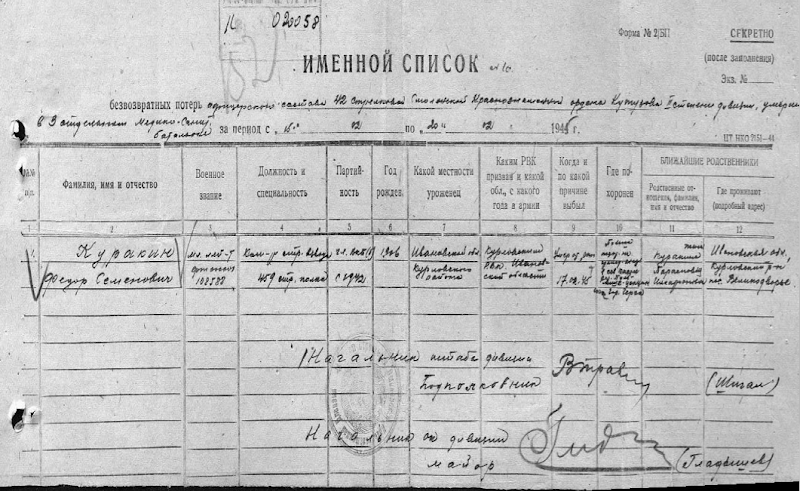

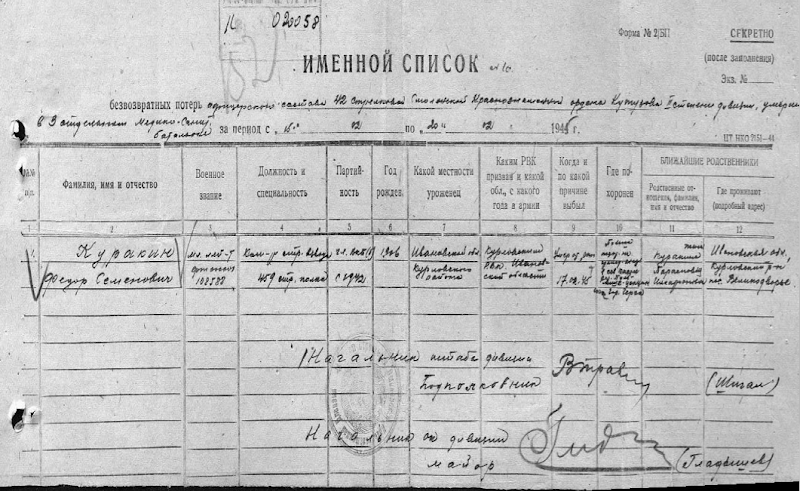

Когда документы военного времени были рассекречены и выложены в общий доступ, удалось найти более точные сведения про Федора. К сожалению дед Виктор до этого дня не дожил. Сейчас я знаю, что по документам, Куракин Федор Семенович умер от ран 17 февраля 1945 года. Есть даже план места захоронения.

Федор Семенович крайний слева. Имена остальных неизвестны.

Оборот карточки

С приветом

к вам моя семья

С Новым годом

С Новым счастьем

и здоровьем

желаю вам

встретить и про-

жить весь 1945 год

от папы дочке

Дине Федоровне

15,12,44г.

----------------------------------------------------------------------------------------

Мой дедушка, Куракин Семен Федотович, родился в 1876 году. Наверное он родился в селе Троицком Рязанской губернии. Рядом были большие села Захарово и Михайлово, какое-то из них было центром уезда, а какое-то волости.

Говорят, что село Троицкое по тому времени было не маленьким, наверное, где-то рядом были деревеньки, но село все-таки есть село.

В памяти моей из раннего детства остались картинки отдельных мест этого села. Маленькая речушка, которую можно было летом перейти по камням не замочив ног, разделяло село на две части. Я жил в кирпичном доме деда Иллариона Гулякова, отца моей мамы. Дом был крыт жестью, напротив него, через дорогу, стоял кирпичный амбар, также крытый жестью (дед Илларион служил в Москве приказчиком у какого-то купца и считался зажиточным человеком). Амбар стоял на крутом, поросшим травой, берегу речки. А дед Семен жал на Тустороне, за речкой. Берег речки со сторону деда Иллариона бл крутой, а со стороны деда Семена - пологий. Я спускался с крутого берега, переходил по камням на другой и поднимался к избе деда Семена. Изба стояла на взгорке, повыше от воды, а между избой и речкой раскинулся сад. Мне он казался большим, мне нравилось бродить по нему.

Места те безлесные, со строительным материалом туговато, туговато и с топливом. Поэтому мне хорошо помнится солома и как топливо и как строительный материал. Соломой топили печи. Она быстро вспыхивала, пламя гудело, клубилось над шестком и улетало в трубу, унося с собой мелкие соломенки, догоравшие в дымоходе. Крыши почта всех изб были крыты соломой , поэтому часто возникали пожары.

Чтобы солома не быстро сгорала и не вылетала в дымоход, ее перез растопкой скручивали в тугие жгуты. Дом деда Иллариона, крытый жестью, не боялся искр от соломы, а у деда Семена, по-моему пожар был. После него дед вынужден был уехать в Николаев, где работал носильщиком на вокзале. Нужно было заработать деньги на строительство нового дома. Одно то, что молодой крестьянин (ему тогда не было и тридцати) покинул родное село и уехал на заработки не в близкую (сорок верст) Рязань, а в далекий, таинственный Николаев, заставило односельчан по другому относиться к нему, а то, что он вернулся не с пустыми руками и скоро его хозяйство окрепло, подняло его в глазах людей, породило у них уважение к нему.

В хозяйстве была лошадь, корова, овцы и другая живность. Помню, как дедушка учил меня ездить верхом и до сих пор в моих глазах клочек лошадиной гривы, судорожно сжатый моими руками. Не очень раскормленная лошадь светло-серой масти оставила неприятное ощущение своего хребта. Я постоянно боялся восстановления этого ощущения, поэтому, взрослея, не очень рвался со своими сверстниками в ночное. Овец и коров, пришедших из стада, я вечерами загонял во двор, задавал им корм вместе с бабушкой или дедом.

Семен Федотович умел клеить калоши из листовой резины. Думается, что приобретение фабричных калош было для сельчан расточительной роскошью, да и ездить за ними приходилось далеко, поэтому самодельные дедушкины калоши были более чем кстати. Он выкраивал из листовой резины заготовки наживлял на колодку и склеивал резиновым клеем. Калоши получались глубокими, хорошо держались на валенках, а главное - не промокали.

Валенки дедушка тоже умел катать. Для меня этот процесс остался непостижимым, думаю потому, что малышам не позволялось даже наблюдать эту трудную, довольно смрадную работу. Такое впечатление у меня осталось от урывками увиденного процесса создания валенок.

Когда валенки, несмотря на калоши, все-таки изнашивались, дед сам подшивал их сначала скручивал из двух-трех суровых ниток жгут, потом просмаливал его варом положенном на клочек брезента. Затягивая швы, дедушка накручивал дратву на ладони, от чего на них оставались черные, плохо смываемые полосы. Когда работы было много, ладони сплошь покрывались смолой.

Семен Федотович был религиозным. Он аккуратно исполнял все обряды, регулярно посещал церковь, которая была недалеко от избы. Во время поста он даже бросал курить и пить. Зато на Пасху, придя из церкви, с удовольствием начинал курить снова и при случае выпивал емкую стопку. Пытался приобщить к вере и меня. Но я постоянно жил в семье деда Иллариона, который не строго придерживался религиозных канонов и от младших не требовалось обязательного исполнения обрядов и посещения церкви. Позже мы это ощутили по отношению к нашим, её детей взглядам на веру. Будучи сама верующей, она от нас требовала только одного - не мешать её вере. Поэтому настояния Семена Федотовича обратить меня к религии встретило с моей стороны неповиновение. Не знаю почему. Ведь только в школе детям начинали прививать АТЕИСТИЧЕСКИЕ взгляды, а до этого посещение церкви казалось праздником, и конечно не вызывало протеста. Бабушка Дуня, жена дедушки Семена, противилась «силовому» обращению меня в веру и приняла мою сторону. Помнится, когда однажды дедушка Семен встал на молитву и пригласил меня, я залез на печь и спрятался там. Не в силах достать меня, дедушка в сердцах запустил в меня калошей, чем вызвал бурный протест бабушки.

Мы рано уехали из села и мои контакты с дедом Семеном надолго оборвались…

Наш папа был на фронте. В поселок Великодворье, где в то время жила наша семья, приехал Семен Федотович. Он приехал на несколько дней, посмотреть, как живет без мужа его невестка, незадолго до этого перенесшая нелегкую операцию. Дед был сдержан (он вообще никогда не суетился), осмотрел квартиру, хозяйство. Вместе со мной вышел на задний двор, где у нас хранились дрова и хворост, припасенные на зиму, взял топор и сам принялся рубить сухие ветки, колоть поленья. Он ставил полено на чурбак, придерживал его левой рукой, а правой наносил удар. Полено раскалывалось, как правило от одного удара.

Меня поражало с какой точностью он опускал топор и как своевременно убирал руку из-под него. Мое сердце проваливалось куда-то вниз…

Последний раз я встретился с дедушкой после войны во время своего студенческого отпуска.

Из нашего поселка в село ехала молодая женщина - дальняя родственница. С нею мы доехали поездом до Рязани, а потом надо было добираться на попутном транспорте или пешком сорок километров до села. Мы пошли пешком по железнодорожному полотну. Оно было нам попутно километров пятнадцать. Нас настиг товарняк. Он очень медленно на закруглении тянулся мимо нас. Грех было не использовать такую возможность и я горячо принялся агитировать свою попутчицу забраться в вагон на ходу. Мало слов, я несколько раз вскочил на подножку вагона и спрыгнул с неё показывая, как это можно сделать. Она трусила и не могла решиться. Когда же поезд ещё замедлил ход и моя настойчивость перешла все границы, попутчица рискнула и схватилась за поручни! Действительно: одно дело увидеть, как это делается, другое - сделать самому. Она не сделала ни одного шага по ходу поезда и он поволок её по полотну! Я рванулся во след, подхватил её и помог взобраться на подножку полувагона. Самое опасное было позади. Мы забрались в полувагон из-под угля и принялись обсуждать случившееся. Поезд набирал ход, приближая нас к месту, где надо прыгать. Нам повезло: поезд остановился перед семафором, не доезжая до нужного нам места километра два, и мы, не рискуя прыгать на ходу, сошли.

К деду Семену я добрался на другой день к обеду, переночевав у дальних родственников в соседней деревне.

Дедушка постарел, ему уже было семьдесят лет. Борода его сильно поседела, хотя и оставалась такой же плотно-округло-окладистой. А вот какие были волосы на голове - не помню.

Дедушка позвал в гости своих соседей, похвастать взрослым внуком - студентом: я был первым студентом в нашем роду. Протянув мене газету, дедушка попросил меня прочитать вслух. Сам он читал медленно из-за малограмотности.

Я прочел. Дедушка удивлялся моему беглому чтению и постоянно подчеркивал гостям: «Читает, как говорит!»

Скончался он в 1951 году на семьдесят пятом году жизни. Был женат один раз на крестьянке Евдокие Егоровне. У них было шестеро детей: четверо девочек и двое мальчиков.

Старшая - Дарья, в замужестве Бабухина, родилась в 1900 году, скончалась тридцати шести лет, у неё двое сыновей и дочь;

За ней - Ольга, в замужестве Зотова, родилась в 1903 году, скончалась в 1992 году, у неё дочь и сын;

Следующим был наш отец, Федор Семенович, родившийся в 1906 году, у него два сына и две дочери;

В 1909 году родился сын Иван, у которого две дочери и сын. Скончался в 1992 году;

Дочь Мария родилась в 1912 году, у неё две дочери и сын Буслаевы;

Самая молодая из детей - дочь Анна - родилась в 1915 году, у неё две дочери Прокофьевы.

Только Буслаевы, за исключением дочери Раисы, остались жить в родных краях. Остальные, в годы великого переселения из деревни в город, перебрались в Москву и Подмосковье, где и проживают сейчас, за исключением усопших.

Отец мой, Федор Семенович Куракин, родился в 1906 году, росту был среднего, может даже чуть ниже, лицо круглое, нос, как у всех Куракиных, «утиный», высокие залысины. Походка быстрая, речь живая, образная. Любил балагурить. С людьми сходился легко…

… Вечером, вернувшись домой навеселе, потребовал разбудить меня. Я спустился с полатей и встал около мамы, а отец, стоя перед нами на четвереньках, балагурил, изображая кого-то. Я глубоко обидел его, как-то глупо обозвав, уж и не помню как. Утром мама уговорила меня извиниться перед ним и он принял мои извинения, извинившись в свою очередь сам…

… Поселковая баня располагалась в километре от нашего дома. Мы с отцом вдвоем ходили туда, взяв с собою тазик для мытья. В него клали узелок с бельем, мылом и мочалкой.

Темными осенними или зимними вечерами путь до бани казался не близким и, чтобы скрасить дорогу, я шагая за спиной отца, во весь голос напевал песни, услышанные дома. Чаще всего это были старинные народные песни. В поселке вечерами в то время много пели, гуляя по улицам или по дороге в клуб и обратно. Поэтому я был уверен, что мое пение не привлечет внимания и пел громко, с чувством, не очень то вникая в смысл песни, сохраняя только рифму. Помнится, в один из походов в баню, я пел песню «Сама садик я садила» и обращение парня к девушке в ней озвучивал как «…приготовься я приеду, выйду замуж за тебя…» Отец прервал мое «выступление» и поправил: «…возьму замуж за себя…»

…Дома у нас никогда не было особых разносолов и я всегда с завистью смотрел на людей, обедавших в столовой: они могли выбрать для себя самое вкусное из всего разнообразия вкуснятины, а не какой-нибудь суп с кашей.

Все произошло неожиданно: я увидел деньги, разложенные на столе тетей Нюрой, маминой сестрой, которая работала продавщицей в магазине. В комнате никого не было и я в одно мгновение стащил бумажку (потом я узнал что это была трёшка!) и умчался на улицу. Никто не видел! Осталось воплотить мечту и я направился к столовой. Мало кто пользовался её услугами - большинство жителей готовило пищу дома, поэтому в столовой чаще было малолюдно. Да и время не подходящее для приема пищи: где-то часа четыре пополудни. Я протянул деньги буфетчице и робко попросил яичницу, представлявшуюся мне верхом кулинарного искусства, да и вкусноты необыкновенной (хотя у нас дома куры водились и яйца были, яичницу не готовили, яйца изредка съедали вареными).

Буфетчица взяла в руки ассигнацию и подозрительно покосилась на меня: три рубля тогда были большими деньгами.

- А почему ты не обедаешь дома? - этот коварный вопрос не смутил меня, я храбро соврал:

- Мама не готовила сегодня и дала мне деньги, чтобы я пообедал в столовой.

Буфетчица, возможно поверила, дала мне чек на яичницу и совершенно неожиданно предложила мне буханку черного хлеба, так как имеющейся наличности не хватает для сдачи. Отказаться я не посмел и полнейшем смятении взял хлеб. Я не помню впечатления от съеденной яичницы. Вопрос, что мне делать с целой буханкой хлеба терзал меня. Дома хлеб конечно пригодится, но тогда возникнет вопрос, где я взял деньги на его покупку, почему купил, зачем, кто просил, и пошел и пошел…

Когда я вышел из дверей столовой со злополучной буханкой в руках, мне казалось что вся улица смотрит на меня и вопрошает: а куда это он несет столько хлеба? Мучение от невозможности объяснить появление хлеба заставило меня свернуть на зады и скрыться от глаз улицы. И вот там я встретил собаку, лениво бежавшую по своим собачьим делам. А может она искала пищу?? Не задумываясь, я бросил ей злополучную буханку, как будто она жгла мне руки. Собака недоуменно остановилась: такого огромного куска вкусного хлеба ей, наверное, никогда не попадалось. С трудом разместив буханку в пасти, она развернулась и быстро скрылась между домами на улицу. А я, облегченно вздохнув, прошел еще один дом и тоже вышел на улицу. Навстречу мне от нашего дома шел отец. Он резко схватил меня за руку и втащил через калитку во двор нашего дома.

Почти все дома в поселке имели дворы, огороженные высокими сплошными заборами из досок, так что видеть с улицы, что творится во дворе, было невозможно.

Отец снял ремень и неожиданно больно ударил. Держа меня за руку, он исступленно хлестал меня по спине, по заднице, не давая увернуться. Я извивался, закрывая зад свободной рукой, пытался заскочить за спину отца, протягивая ему сдачу, зажатую в кулаке, но он крепко держал меня и стегал, стегал… выбежавшая во двор мама, пыталась закрыть меня своим телом: «Федя, не надо, Федя!...» но отец был в ярости и отступился, когда устал…

Позже мама рассказала, что отец, по пути с работы случайно заглянул в столовую. Там ему угодливо сообщили, что его сын с трешницей (!) пришел в столовую, откушал яичницу и с буханкой хлеба направился домой. А на подходе к дому отец встретил собаку с буханкой в зубах…

Тетя Нюра после этого не оставляла деньги на виду, хотя я усердно спешил протянуть ей любую копейку, случайно обнаруженную на полу.

Отношения с отцом наладились быстро. Он был отходчивым, да и сам, наверное, переживал, что переборщил с наказанием…

…Своих лыж у меня не было. Зимой я выпрашивал лыжи у своих сверстников или мастерил из бочковых клепок некое подобие лыж и пытался скользить на них с ближайших пригорков. Но это было мучение! «Лыжи» не скользили, крепления давали возможность лыжам существовать совершенно независимо, палки, сделанные из веток, проваливались в глубоком снегу и не давали опоры. А как хотелось стремительно пробежать по лыжне на настоящих лыжах с настоящими креплениями на ботинках, а не на валенках с веревочками!

Как то раз, провозившись с самодельными лыжами на пригорках за домом, я подходил с задов к воротам нашего дома. С другой стороны на санях подъезжал отец. У нас тогда была лошадь, на которой отец, кроме всего прочего, ездил на базар в соседний городок Туму, что в двенадцати километрах от нашего поселка. (В Туме, между прочим, родился маршал Жуков Г.К.). Встретившись со мной у ворот тец с улыбкой выслушал мой восторженный рассказ о том как я катался на «лыжах», наклонился над санями и, выхватив из-под охапки сена, пустил на встречу мне по снегу пару фабричных, блестящих лаком, лыж! Они легко, оставляя чуть заметный след на снегу, доскользили до меня и остановились обочь. Я онемел от восторга!!! Отец любил делать такие сюрпризы…

Мама была в больнице. По-моему, она собиралась рожать брата Валентина. Папа остался на хозяйстве: он своевременно возвращался с работы, управлялся по дому и с нами, детьми. В это время у нас жила мамина сестра Шура. Она училась в 7 классе и частенько с подругами вечерами собирались у нас. Одно из таких собраний началось в отсутствии отца: он ушел доить корову.

Девчата расположились на кухне и вели неторопливый разговор. Тетя Шура открыла крышку подпола и спустилась в него чтобы достать то ли квашеной капусты, то ли моченой брусники. Я стоял у печи, напротив темных незавешанных окон. И вот в то время, когда Шура, поставив миску на край люка, собиралась покинуть подпол, в темном проеме показалось лицо отца, который окончив дойку, по пути из хлева, завернул к окну. Оценив обстановку, он с громким криком забарабанил по стеклу.

Мгновенно на кухне никого не стало: Шура провалилась в подпол, кто-то выскочил за дверь, кто-то нырнул в соседнюю комнату, а кто-то вообще не понятно куда подевался. Отец, довольно хохоча, ввалился через дверь в помещение…

Через несколько дней после начала войны отца мобилизовали. Многих резервистов из нашего поселка направили на переподготовку в Гороховецкие лагеря, недалеко от Горького. Под открытым небом, на огромной площади в нескольких километрах от станции Гороховец, в землянках жили солдаты и обучались воевать. Где-то в ноябре месяце оттуда приехал на побывку один из мобилизованных. Он то и соблазнил нескольких женщин поехать навестить своих мужей, проходивших там службу. Мама ехать не могла - не с кем оставлять четверых детей.

Решено было ехать мне. В лагерях житье было мало сказать плохое, поэтому ехали туда не только повидаться, но и подкормить наше воинство домашними харчами.

Мама сделала пшенную запеканку (для нашей семьи это было лакомством), насушила сухарей, собрала еще кое-что, сложила все это в мешок, приделала лямки и получился «сидор», популярная по тому времени дорожная сума.

- Смотри не отстань…- последнее напутствие…

Поезд отходил от нашей станции поздно вечером.

В темном вагоне женщины потихоньку судачили о своих заботах о войне, о судьбах своих мужей. Я засунул свой «сидор» под лавку, подогнул ноги, чтобы его чувствовать, и задремал, прислонившись в уголок. Когда дети хотят спать, они спят крепко и в любом положении.

Проснулся я от толчка: «Выходим»…Мимо двигались к выходу пассажиры. Поезд стоял во Владимире, где у нас была пересадка. Неловко согнувшись (мешали выходившие пассажиры), я стал доставать «сидор». Во сне я затолкал его ногами вглубь, вдобавок его заклинило и я не мог его вытащить. С отчаянием я дергал его к себе, толкал в сторону, другую, но он двигался только вглубь. Слезы от страха отстать от женщин сдавили горло. Уже проходят мимо последние пассажиры, уже я сам весь залез под лавку, уже… уф! Вырвал!...

Не надевая «сидор» на плечи, побежал к выходу. Женщины, во главе с резервистом, тесной стайкой уже отходили от вагона. Никто не посмотрел в мою сторону, не поинтересовался, что со мною. Я понял, что им нет никакого дела до меня, если бы я задержался еще немного, они бы ушли и не скоро хватились меня…

В Гороховец приехали во второй половине дня и, сначала по шоссе, потом по проселку, направились в лагерь…

К лагерю подошли когда начало смеркаться. Озираясь кругом, я начал замечать землянки, солдат группами и в одиночку, занятых своим делом. Местность была открытая, поросшая кустарником, пронизанным тропинками, дорожками, дорогами, проложенными между землянками, строениями, какими-то сооружениями, мне не понятными. В нескольких метрах впереди нас двигалась повозка с грузом, покрытым брезентом. Сбоку шагал возница, сзади - солдат с винтовкой.

Внезапно из кустов выскочил солдат, рванул кверху брезент - под ним мелькнули ровными рядами уложенные буханки хлеба - схватил одну из них и бросился в кусты. Сопровождающий повозку солдат, сорвал с плеча винтовку и с криком: - «Стой!...» выстрелил в воздух. Где там «стой».

Кусты и сумерки скрыли беглеца. Эта сцена до глубины души потрясла меня, вмиг развеяла все восторги, навеянные «непобедимой и легендарной»…

Резервист разводил женщин по местам обитания их мужей. Я ходил за ними, стесняясь спросить где найти отца.

И вдруг оказался один!... В землянках зажглись огни.

Я остановился: куда идти? Даже если нужно ехать домой, я не найду дороги на станцию. Озираясь, я увидел у входа в одну из землянок женщину-попутчицу. Она умывалась в полосе света из двери землянки, солдат, очевидно муж, поливал ей из кружки на руки. Заметив меня она удивилась: «Не нашел?» Солдат показал, что вот здесь где-то, то ли там, точно не знает… И я снова пошел бродить. Совсем стемнело, лагерь затихал, кое-где на столбах тускло светили одинокие лампочки. Бродить дальше смысла не было. Я забрался вглубь кустарника, положил «сидор» на землю, лег на него, просунув руки в лямки, и заснул отчаянно и безысходно…

Проснулся на рассвете. Кругом было белым бело от выпавшего за ночь снега. Пушистыми шапками снег лежал на кустах, на моем мешке, на мне. Только подо мной чернела жухлая, тронутая прелью трава. Послесонный озноб вместе с отчаянием трясли меня. Куда идти? Где искать отца? И наконец, как вернуться домой? Попутно стряхивая снег, выбрался из кустов. Озираясь вокруг, выбирая направление дальнейшего скитания я, не пройдя и десяти метров, увидел бегущего мне навстречу отца! Лицо его было так тревожно, что я подумал, не случилось ли чего с ним. Беспокойство за его судьбу заглушило неожиданность встречи, её необычность. Мы обнялись…

- С утра меня что-то беспокоило… что-то не так... Кто-то родной здесь… Отпросился у взводного, освободил до обеда от учения, а что делать - не знаю… И вот ты! Пойдем в землянку…

После обеда отец пошел проводить меня на станцию. По шоссе, к той же станции, ровным строем, шли бойцы с оркестром впереди. Новое обмундирование на бойцах и блеск труб оркестра создавали праздничность. Мне хотелось остановиться и полюбоваться ими, но отец резко поторопил меня и свернул с шоссе на тропинку, сокращавшую нам путь. Потом он писал маме: «Ему полюбоваться хочется, а у меня сердце обрывается: на фронт гонят! Скоро и мой черед!...

Черед этот наступил нескоро. На одном из занятий, по команде: «Ложись!» отец лег животом в грязь, намок, простудился, живот покрылся чирьями и когда его товарищи направлялись на фронт, он лежал в госпитале. Немного позже, когда их часть по дороге на фронт остановилась около Владимира, в подразделении то ли заболел, то ли демобилизовался повар и отца уговорили временно подменить его. И это временно затянулось надолго. Он стал хорошим специалистом, раздобрел около кухни и в этом качестве попал под Сталинград. Перед самой Сталинградской победой он, как имеющий какое то образование и опыт, был направлен куда-то под Москву на курсы офицеров. Когда он сообщил нам об этом, мама заплакала и сказала:

- Не видать нам, детки, нашего отца.

Она одна знала, как отец добросовестно работал, не прятался за других и уж если станет офицером, то, конечно пойдет впереди и получит то, что получает первый.

И это случилось.

Где-то за Кенигсбергом, уже в Польше, и боя то не было - в ночной разведке - шальная пуля попала ему в живот на вылет повредив позвоночник. Не приходя в сознание он скончался 11 февраля 1945 года. Так написал нам его товарищ, который сообщил, что похоронен он в городе Польнише под Шцетином.

Я писал в Польшу полковнику Пшимановскому, который работал над книгой «Память», где он собрал сведения о воинах павших и захороненных в годы Отечественной войны на территории Польши. Он мне ответил, что все захоронения из окрестностей перенесены в сам Шцетин и сведения будут уточняться. То что не вошло в первую часть «Памяти», будет помещено во второй части. Он обещал сообщить нам об этом. Но… грянула перестройка… Так мы и не знаем, где захоронен прах Федора Семеновича Куракина, 39 лет от роду.

У него четверо детей: Виктор 27 сентября 1928 года рождения, дочь Евдокия (Дина), 17 декабря 1930 года рождения, сын Валентин 26 декабря 1933 года рождения и дочь Нина 23 марта 1937 года рождения.

Еще о нашем отце.

Погиб он в звании лейтенанта. Видно он неплохо воевал: был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и орденом Отечественной войны.

До войны он работал на стекольном заводе имени Зудова разводчиком в разводном цехе. Перед войной он перешел работать в отдел рабочего снабжения завода.

Принимал участие в - как тогда называли - освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии.

Образование его было 5 или 6 классов сельской школы.

---------------------------------------------------------------------------------

Когда документы военного времени были рассекречены и выложены в общий доступ, удалось найти более точные сведения про Федора. К сожалению дед Виктор до этого дня не дожил. Сейчас я знаю, что по документам, Куракин Федор Семенович умер от ран 17 февраля 1945 года. Есть даже план места захоронения.

Федор Семенович крайний слева. Имена остальных неизвестны.

Оборот карточки

С приветом

к вам моя семья

С Новым годом

С Новым счастьем

и здоровьем

желаю вам

встретить и про-

жить весь 1945 год

от папы дочке

Дине Федоровне

15,12,44г.