"Орфей" (Франция, 1949): Жан Кокто и Жан Марэ

пояснение к рисунку

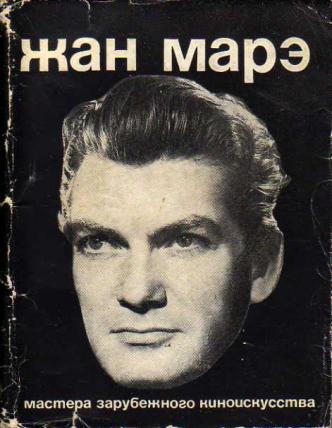

У нас дома была вот такая книжка. И. Янушевская, В. Демин "Жан Маре: Человек. Актер. Миф. Маска". В отрочестве я зачитывался ею - написана она была очень интересно, а, кроме того, почти про все значимые фильмы с участием Марэ рассказано подробно и ярко. Моим любимым стал фильм "Орфей" 1949 года - я столько раз читал про него, так хорошо представлял всё, что мне стало казаться, что я видел фильм. Я реально "видел" его внутри себя. Поэтому и возникла мысль сделать как бы иллюстрации к нему.

Сейчас, конечно, я "Орфея" уже видел - слава богу, в нынешнем интернете можно много чего найти. И поэтому рассказ о картине я оформлю следующим образом: я буду цитировать текст книги (потому что лучше я не напишу, а хуже - не имею права :). Эти цитаты спрячу под катом - там сплошные спойлеры, ну а вдруг кто-то захочет сначала фильм посмотреть. И после соответствующих фрагментов буду прикреплять свой набросок + кадры/кадры эпизодов из фильма.

Осторожно! ОЧЕНЬ много букв! И спойлеры!

/все скрины кликабельны/

«Орфей». Быть может, лучшая из ролей Маро и, безусловно, самое исповедническое из экранных созданий Кокто. Представьте себе маленькое парижское кафе: здесь пьют, целуются, играют на гитаре, но главным образом беседуют. Это кафе Поэтов, похожее на десятки других литературных кафе в квартале Сен-Жермен-де-Пре. Молодые люди витийствуют, кому-то угрожают, против кого-то собираются бороться.

А со стороны за ними следит красивый мужчина лет сорока. В глазах его скептицизм и непонимание. Вот он допил свой аперитив, положил на стол франк, тронулся к выходу. «Здравствуйте, Орфей! - окликнул его старик, сидящий на веранде.- Как вам все это нравится?». Тихий разговор, похожий на брюзжанье всех стариков во всем мире: «Нынешняя молодежь... Мы были другими…». Впрочем, старик склонен признать, что в них «что-то есть». Вот последняя позма молодого Жана Cежеста. Она называется «Обнаженность».

«Но ведь здесь только чистые страницы! - с детским недоумением восклицает Орфей. - Это глупо!» - «Не глупее, чем страницы, покрытые глупым текстом». Так тихо-мирно начинается этот фильм.

Потом в лимузине появляется сам Сежест. Его сопровождает элегантная дама в черном, по слухам, принцесса и его покропительница. Сежест пьян, склонен буянить. Его пытаются осадить, друзья приходят ему на помощь. Начинается сналка. Невозмутимый шофер принцессы по телефону-автомату вызывает полицию. Полицейские мигом оцепляют кафе, начинается проверка документов. «Пардон, мсье, говорит некий чин Орфею.- Я должен был узнать ваше лицо. Вы - наша национальная гордость...».

И тут происходит ужасное: по тихой, безлюдной улице, неизвестно откуда, с грохотом и треском, на сумасшедшей скорости проносятся два мотоциклиста; на них шлемы, громадные очки, перчатки, краги, широкие кожаные пояса. И Сежест, вырываясь из рук полицейских, падает навзничь как раз под колеса одного из них...

Дальше будет одно страннее другого Сежеста положат все в тот же роскошный лимузин. При этом принцесса, ничуть, по-видимому, не потрясенная, скажет Орфею, на котором еще раньше несколько раз останавливала свой проницательный взор: «Что же вы стоите? Помогите мне!». Потом она добавит: «Садитесь и вы. Мне необходимо ваше свидетельство». Орфей осторожно примостится на сиденье рядом с распростертым Сежестом. «Похоже, он серьезно ранен».- «Не говорите лишнего». Невозмутимый шофер молча нависнет над баранкой. «Но ведь больница в другой стороне»,- скажет Орфей, вглядываясь в окошко. «Вы полагаете, что я везу его в больницу?», - коротко, властно бросит ему собеседница.

«Но ведь этот человек... мертв!» - воскликнет он минуту спустя. «Разумеется»,- будет спокойный ответ. Пейзаж за окном резко изменится, освещение станет призрачным и нереальным (это режиссер позитив заменит негативом). Невозмутимым шофер включит приемник и оттуда донесется сначала: « ..38, тридцать девять, сорок...», а потом: «Безмолвие движется быстрее, когда оно пятится. Повторяю: безмолвие движется быстрее, когда оно пятится...»

Переезд, поезд, пышущий парами, таинственная, почти сказочная аллея к двухэтажному, видимо, заброшенному дому. Тут все с тем же грохотом лимузин догонят два мотоциклиста и поедут по бокам медленным и зловещим эскортом. «Но ведь эти люди!..» - воскликнет Орфей. «Вы решительно неисправимы! - скажет ему принцесса.- Вы задаете слишком много вопросов... Салют!» - кинет она мотоциклистам. Неподвижные на своих сиденьях, как манекены, те ответят без выражения: «Салют» - «Сделано?» - «Сделано».

Под грохот тамтама мертвого Сежеста внесут по лестнице на второй этаж, положат на пол, а тем временем принцесса будет нервно курить в соседней комнате и слушать по приемнику «Орфей в аду» Глюка. «Прекратите эту музыку! - крикнет выведенный из себя Орфей. - Там, за стеной, мертвец и люди, которые убили его. Я требую объяснений!» «Вы слишком стараетесь понять,- холодно ответит принцесса.- Это большой недостаток».

Затем, затушив сигарету и взглянув на Орфея с грустью, любовью и нежностью, она уйдет туда, к распростертому телу, и мы увидим своеобразный ритуал «посвящения в мертвые». «Сежест, встаньте!» И он встанет, даже не встанет, медленно взмоет (при помощи обратной съемки). «Салют».- «Салют».- «Вы знаете, кто я?» - «Да» - «Скажите».- «Моя смерть».-«Отныне вы у меня па службе».- «Я у вас на службе».- «Будете повиноваться моим приказам?» - «Буду повиноваться вашим приказам».- «Превосходно. Тогда в путь!»

Натянув резиновые перчатки, выставив их перед собой, принцесса Смерть войдет в громадное, до полу, стоящее в углу зеркало - и только волна пробежит по холодному стеклу. За принцессой, положив ей руку на плечо, туда же войдет Сежест, а за ним, держась друг за друга, мотоциклисты, лица которых по-прежнему нельзя разглядеть под шлемами с громадными очками.

Подбежавший Орфей еще увидит в глубине их исчезающим караван. По его самого зеркало не пустит, и тщетно он будет стучать в упрямое стекло..

Итак, снова миф и снова он перенесен в современность. Марина Цветаева писала: «Все вокруг нас - миф. Все было, все есть в нем. Не мифа, вне мифа - нет». Кокто, если б знал эти слова, охотно подписался бы под ними.

Он не то чтобы осовременил миф, придал ему сегодняшние аксессуары. Он рассказал свою, сегодняшнюю версию мифа об Орфее. «Поэт и мир» - вот как можно было бы озаглавить этот фильм. Мифологическая подкладка необходима здесь Кокто, чтобы подсветить происходящее особого рода лучами, перекомпоновать по законам поэтической логики, свести героя с глазу на глаз с так называемыми «вечными» истинами: Любовь. Смерть. Бессмертие. Талант. Поэзия. Искусство...

Следующий акт этой пятиактной драмы переносит нас в дом Орфея.

Поскольку свой лимузин вместе с шофером Смерть предоставила в распоряжение Орфея, поэт теперь не вылезает из гаража: он слушает таинственные фразы, которых не ловит никакой другой приемник. «Креп молоденьких вдов - утренний завтрак солнца». Или: «Птицы поют при помощи пальцев». Или еще: «Зеркала поступали бы хорошо, если бы больше размышляли».

Отметим, что отражать и размышлять французы обозначают одним и тем же глаголом. Критики считали, что одно воспоминание удесятеряло эмоциональное воздействие этих кадров: «Воспоминание об аналогичных передачах, которые вела радиостанция «Свободная Франция» с радиоантенны Лондона в 1940-1944 годах. Те же тайные директивы, такие же поэтичные в их внешней странности и и их таинственной полезности».

Напрасно Эвридика с тревогой допрашивает Орфея, почему он так переменился. «Не собираешься же ты провести всю жизнь в этой говорящей машине! Это не серьезно!» - «Я слушаю фразы, не имеющие смысла, но они сенсационны! Моя жизнь застаивается, протухает. Она дошла до высшей точки. Преуспеяние хуже смерти. Неужели ты не понимаешь, что каждая из этих фраз значит больше, чем любая из моих поэм? Я отдал бы всю жизнь, чтобы создать хоть одну такую фразу. Я преследую неведомое». - «Орфей, ты забыл уплатить налоги».- «Таковы женщины! Открываешь новый мир, а они говорят о налогах».- «Я умру, а ты и не заметишь!» - «Все мы умираем и не замечаем этого!»

Марэ играет здесь одержимость, тем более бросающуюся в глаза на фоне спокойного первого акта. Впрочем, и там спокойствие было только внешним, мы чувствовали за ним некую сжатую пружину, готовую вот-вот распрямиться. Самоуспокоившийся Орфей как бы стал обычным смертным - так трактовал эти эпизоды Кокто. Но Марэ пока еще не умеет играть обыкновенных людей (придет время - он, стиснув зубы, приобретет это сомнительное умение; его даже будут называть «нашим, французским Кери Грантом»). Спокойный Орфей, как когда-то спокойный Патрис, становится чем-то из ряда вон выходящим, обещающим грозу, как тяжелая туча над замершим пейзажем. Но приходит миг - гроза разражается.

Он весь - там, в этом необыкновенном приемнике, осыпаемый его загадочной морзянкой. Он похож на охотника, идущего по следу. Перебрасывая в руках карандаш, комкая листок бумаги, он отвечает жене быстро, небрежно и с легкой морщинкой - так прогоняют надоедливую муху. Потом его выведут из себя, и он разыграет ссору, почти истерику, с криком, с оскорблениями, но все это время одним ухом он будет прислушиваться к голосу из репродуктора, и как только, прервав счет, голос начнет очередную сенсационную фразу, Орфей тут же оставит возмущенный монолог, чтобы снова приникнуть к приемнику.

Он похож сейчас на ребенка наивностью своих придумок, только бы оставили в покое, исступленным желанием вот сейчас, сию минуту, вынь да положь, встретиться с принцессой. Стоило ему по неотложному делу отлучиться из гаража, как тотчас - на тебе! - ему почудилась в кривом переулке ее быстрая, энергичная фигура. И забыв, что он взрослый, забыв, что он - «национальная гордость», Орфей мечется под какими-то аркадами, сбивает с ног неловких прохожих и просто сатанеет, поняв, что опять не настиг ее. А она - она приходит по ночам к его постели и долго стоит, скрестив руки на груди. Здесь Кокто использует один из простодушных трюков, которыми полна эта картина: черной краской он нарисовал глаза на закрытых веках актрисы. Рецензенты с восторгом отметили этот кусок: мертвый взгляд из глазниц живого лица!

В роли принцессы Смерти снялась одна из лучших французских театральных актрис - Мария Казарес. Она играет очень умную, очень деловую, очень красивую и элегантно одетую женщину. Кокто сказал об этом персонаже: «Смерть - самая элегантная женщина в мире, потому что она занимается только собой». Но он же добавил: «Смерть Орфея оказалась в положении шпионки, влюбившейся в того, за кем ей приказано следить, и поэтому она будет судима». Он настаивает, что принцесса - не смерть вообще, а лишь смерть Орфея. И она и Эртебиз - лишь посланцы иных сил, иного круга, над которыми имеются еще круги, вовсе нам неведомые Обслуживающие ее мотоциклисты - это своеобразная полиция мертвых. В поступках принцессы Кокто видит проблему выбора, которая в действительности является проблемой бунта.

Оттолкнувшись от этих общих рассуждений, Мария Казарес, однако, играет нечто свое, близкое ей, например, по ролям Федры, Доны Анны, Леди Макбет и Марии Тюдор на сцене ТНП. Она играет принцессу как персонаж, имеющий два лица. «Один ее лик - дисципчщга и власть, другой-нежность Смерть - это своего рода чиновник, отдающий приказы с той же требовательностью, с какой ее принуждают к покорности. Отсюда ее строгость и замкнутость. Но любовь смягчит ее сознание, уведет с пути долга..». В «Орфее», в отличие от других частей триптиха, персонажи остаются многомерными, объемными людьми из плоти и крови, а не худосочными схемами, призванными иллюстрировать определенный авторский тезис.

Только поняв это, мы поймем, почему так потрясает зрителей финальный монолог Смерти (как потряс он, заметим в скобках, очевидцев съемки; П.Лепроон пишет, что видел слезы на глазах Кокто, и приводит его восторженный возглас: «Нет, какая актриса!»). Возвращая Орфея к жизни, даруя ему бессмертие, принцесса тем самым перечеркивает святая святых всего своего потустороннего существования. По сути дела, это самоубийство, тем более что кара за этот поступок, по туманному намеку Кокто, превосходит все наши земные представления о наказании.

Так же непрост и Эртебиз. Франсуа Перье (знакомый советскому зрителю по ролям Оскара в фильме «Ночи Каби-рии» и Купо в «Жервезе») трактует ее с тонкостью и юмором. Драматический материал вполне позволяет это. Эртебиз, мертвец, влюбляется в Эвридику. Первая их встреча происходит на кухне, и подручный Смерти, поморщившись, указывает на горелку, где только что закипевшее молоко притушило пламя. «Газ»! - только и скажет он. «Как вы чувствительны!» - «Ничего удивительного. Я ведь покончил с собой при помощи газа - И в ответ на ее испуганный взгляд: - То есть собирался покончить. Меня спасли...».

Вынужденный по своему чину в загробном мире подчиняться принцессе даже тогда, когда она замышляет несправедливое,- собственной своей волей увлечь в царство мертвых жену Орфея (в конце концов, принцесса тоже женщина!), он, однако, протестует, зовет на помощь Орфея, пытается оторвать его от приемника. А когда неминуемое свершилось, прошла вся положенная сцена «посвящения в мертвые» («Салют!» - «Салют!» - «Эвридика, вы узнаете меня?»- «Да».- «Кто я?» - и так далее), когда Орфей застыл у распростертого тела, он, Эртебиз, находит единственный в данном случае выход - отправиться «туда» с жалобой на нарушение законов.

«Ведь вам знакома смерть!» - внушает он Орфею.- «Увы, я говорил о ней, я грезил ею, я воспевал ее, но, оказывается, я совсем не знал ее!» - «Да нет же! Вы были у нее, говорили с ней».- «Боже мой! Принцесса!.. Эртебиз, это невозможно! Никто не может туда проникнуть, если он не бог!» - «Поэт - больше чем человек!» - «А моя жена лежит здесь мертвая, мертвая!» - «Это всего лишь оболочка ее. Как и принцесса - оболочка Смерти».- «Я последую за ней хоть в ад!» - «Никто не требует от вас так много. Но посмотрите мне в глаза. Хотите ли вы последовать туда ради Эвридики или ради Смерти?» - «Ради... обеих...».- «И если можно будет, обмануть одну с помощью другой?» - «Умоляю вас, отправимся!» Вздохнув, Эртебиэ роняет: «Я поздравляю себя с тем, что не принадлежу больше к этому миру».

Они трогаются в путь. В суматохе «посвящения» принцесса потеряла перчатки, позволяющие входить в зеркало. Ей пришлось ударить своим сильным кулачком по стеклянной поверхности, но осколки рассыпавшегося зеркала гут же, за ее спиной, взмыли с полу в нетронутую поверхность стекла (при помощи обратной съемки). Теперь Орфей надевает поданные Эртебизом перчатки, и стекло пропускает его...

«Тема зеркал» проходит через весь фильм. Кокто пришлось немало потрудиться, чтобы реализовать свои оригинально задуманные трюки. Вообще говоря, эта метафора довольно проста. Эртебиз объясняет Орфею: «Зеркало - дверь, через которое Смерть приходит и уходит. Зеркало есть в каждом доме. Смотритесь в него всю жизнь, и вы увидите, как Смерть трудится над вами». Кроме того, зеркало - это возможность погрузиться в самого себя («зазеркальные» блуждания Орфея на «том свете» - конечно, не более чем его путешествие в глубины самого себя).

Но чтобы воплотить этот смысл, осуществить всевозможные входы в зеркало и выходы из него, съемочной группе пришлось построить двойники комнат (из которых одна была «отражением» другой, хотя вместо зеркала между ними был пустой проем), создать абсолютных дублеров, ставших «отражениями» актеров, придумать особо звенящую окраску ноты ля, звучащей в момент «вхождения». Когда, например, раздвинув створки прикрытого трюмо, принцесса появлялась в комнате Эвридики, дублерша, стоявшая спина к спине с Марией Казарес, теми же самыми шагами отходила в глубину второй, «отраженной» комнаты. А Орфей, погружающий руки в перчатках в дрожащую, расходящуюся кругами поверхность зеркала,- это всего лишь крупный план рук Марэ, опускаемых в бачок с ртутью.

Чистота и простодушие этих трюков, их своеобразная логичность невольно завораживают. Последовательность образного решения фильма мало-помалу в глазах зрителя скрадывает странности разворачивающегося зрелища, и невольно подпадаешь под обаяние мощной фантазии Кокто.

Третий акт - сошествие. Сначала Орфей и Эртебиз должны преодолеть Зону - «ничейную полосу» между миром живых и миром мертвых. Верный тезису «ничто не должно быть более реальным, чем выдумка», Кокто снял Зону в подлинных развалинах Сен-Сирского училища. В течение нескольких ночей высокие стены, разрушенные немецкими бомбами и обезображенные пожаром, служили павильоном для съемочной группы. Белый свет прожекторов, искусно положенный в нужных местах, придал камню вид дряхлого мрамора.

Неистощимый на выдумки, Кокто придумывает здесь новый трюк. Поскольку Эртебиз свой в Зоне, он не идет, скользит, точнее, плавно летит над землей, не делая ни единого движения. Орфей - чужой. Он едва может преодолеть сопротивление встречного потока воздуха. Чтобы подчеркнуть эту разницу ритмов, Кокто устанавливает Перье перед рирэкраном, а на экран проецирует заранее отснятую (с движения!) пленку с Марэ. Совмещение производит незабываемый эффект: стоящий неподвижно Эртебиз кажется летящим в двух шагах от Орфея, несмотря на усилия поэта догнать его. Их по-разному обливают пятна света и тени, хотя, кажется, они проходят по одним и тем же местам и на ходу еще умудряются перебрасываться фразами, тяжелыми, хриплыми, сквозь полусжатые зубы - у Орфея, монотонно-правильными, устало-саркастическими - у Эртебиза.

Как здесь не привести великолепный пассаж В. Шитовой и И. Соловьевой: «Есть своя партитура ритмов у Орфея - от мелких, раздражающе дробных ритмов домашних сцен до медленно плывущих полетов, когда, чудесно погрузившись в расступившуюся и сомкнувшуюся за ним гладь зеркала, он оказывается «по ту сторону». Почти танец - весь этот путь Орфея, все эти его широкие, покачивающиеся, как во сне, шаги. Актер играет сопротивление воздуха - не воздуха даже, а той прозрачной и текучей материи, которая окутывает и выталкивает его, живого, в царство мертвых». Отсюда и наблюдение искусствоведов, что «Вечное возвращение» в чем-то похоже на трагический балет, тогда как «Орфей» - на балет философский.

А вот и наконец сам «тот свет». Знаете, что это такое? Высокая, обшарпанная комната, в которой много десятилетий никто не живет. Клочья обоев, не работающие замки, полуотвалившиеся радиаторы, дыры вместо труб... Старый стол, стулья, никакой другой мебели, на голых стенах - пятна от картин и сырости. За столом четверо мужчин в обыкновенных пиджаках - это судьи, разбирающие должностное преступление принцессы. Вполне заурядные чиновники, каких мы тысячами встречали в жизни. Только эти что-то чересчур серьезны и поглощенность своим делом как-то умудряются сочетать с полнейшим равнодушием к его, дела, хитросплетениям. Похоже, что у них есть инструкции на все случаи жизни и эти инструкции вызубрены назубок.

Без спешки, но в ритме очень скорого полевого суда, эти четверо допрашивают всех свидетелей: Сежеста, Эвридику, Эртебиза, Орфея, задают три вопроса принцессе. Все ясно. Последний вопрос: «Вы любите его?» - «Да». Скушали и это, без малейшего впечатления. «Подпишите ваши показания». «Приговор: Эвридику вернуть в мир живых, однако Орфею запретить смотреть на нее, ибо она узнала кое-что такое, чего ему знать пока не следует, но что он сможет прочесть по ее лицу. А чтобы они оба по оплошности не нарушили этого завета, Эртебиз вызывается какое-то время охранять их. «Вы любите эту женщину7» - спрашивает его председатель трибунала. «Да». Никакой реакции. Похоже, что здесь видали и не такое.

Четвертый акт - просто-напросто водевиль, чтобы зритель перевел дыхание. Представьте себе самую обычную семью, в которой, однако, мужу во избежание несчастья нельзя видеть жену. То он, то она по очереди забираются под стол, потому что другому надо пройти через комнату. Эртебиз разводит их, как опытный регулировщик, но, кажется, и у него начинают опускаться руки. Дорвавшись до возможности отвести душу на низкой материи, Марэ с почти царской щедростью сыплет «разоблачающие» детали: его герой вдруг, во мгновение ока, оказывается издерганным, взвинченным, мелким эгоистом. Но все это подано так, что мы ни на секунду не забываем, что перед нами гений.

Это обстоятельство, как и само имя легендарного поэта из поэтов, для Кокто - индульгенция, разрешение рассказывать свою сказку. В 1943 году можно было просто быть Патрисом, живущим в некоем замке. В 1945-м - «нездешность» Mapэ требовала оправдания. Первый встречный, человек с улицы, разделился на две ипостаси: Зверя и Принца Шкура Зверя была почти документальным залогом, что Принц - не придумка, мечта, а нечто, существующее в реальности, пусть даже в реальности сказки. Теперь, в 1949 году, Кокто выкладывает свой самый заветный довод: «Да ведь это же Орфей! Гений всех времен и народов! Мало ли какие странности могут выпасть в его судьбе!» И забавно, что его нисколько не занимает вопрос о том, почему все-таки Орфей оглянулся. Вопрос, затасканный экзистенциалистами, охочими до мифических одежек на плечах у философских постулатов

Согласно этим размышлениям, король-певец был первой звездой» и, значит, первым, кто испытал бремя заслуженной, но ненужной ему славы: чтобы не обмануть ожиданий приверженцев, он вынужден был поступать так, как они хотели, но не как хотел он сам. Случаи с Эвридикой - драматическая ситуация его борьбы с собой. Все ждут, что необыкновенный певческий талант, позволявший даже усмирять хищников, откроет ему двери преисподней. Что ж, он спускается в ад. Все, в том числе и боги, согласны, что если кто-то способен вернуть душу с того света, то лишь он, Орфей. Что ж, он получает Эвридику.

Тут-то и начинается самое итересное: бессмысленная по тексту мифа оговорка, запрещающая Орфею по дороге обратно оглядываться на жену,- к чему она? Уж не хотели ли боги посмеяться, увидев певца Фракии в облике кроткого ягненка? Да и есть ли там Эиридика, в темноте подземного царства, за спиной Орфея? С каждым шагом ему все больше кажется, что ее нет. С каждым шагом он проникается убеждением, что боги развлекаются, что - оглянись он или нет - для них и то и другое - предмет потехи.

Выводы? Вот они. «Жажда быть свободным детерминирована, она ограничена, свобода. Есть только свобода выбора. То, что он обернулся,- это спасение собственного достоинства.. Он выбрал борьбу, которая, как он знал, будет проиграна, и все-таки он поднял перчатку богов. Он не был отчаявшимся любовником, а сознательным, свободным человеком. Он знал, что свобода может быть трагической, потому что выбор - это отказ от остальных возможностей. Орфей - первый экзистенциальный герой, сражавшийся за достоинство человеческой судьбы, и это достоинство он спас» .

Кокто нисколько не прельщает такая многозначительная спекуляция. Само исчезновение Эвридики дано им коротко, просто, как то, что рано или поздно не могло не случиться по нашей житейской нерасторопности. Орфей снова пропадает в машине, у приемника, Эвридика, ласкаясь к нему, забирается на заднее сидение и тихо поглаживает курчавый затылок мужа. «Осторожно!». - кричит Эртебиз. Поздно, несчастье свершилось: Орфей и Эвридика одновременно взглянули в маленькое шоферское зеркальце и увидели друг друга.

И разом же второе несчастье: не успел Орфей выскочить из машины, не успел прийти в себя от неожиданности, как по крыше его дома тарахтят камни, в ворота стучат чужие ноги, и высокие, охальные голоса зовут его на расправу. Это прибыли анархисты-«авангардисты», убежденные, что Орфей убил их главаря Сежеста, скрывает, прячет его труп и ворует неиспользованные черновики стихов.

Комментаторы фильма не без основания видят здесь отклик Кокто на свою многолетнюю борьбу с сюрреалистами и дадаистами. В беседе с Фредериком Лефевром маститый поэт и драматург сделал следующее недвусмысленное заявление: «Молодым поэтам, если они считают себя новаторами, как раз не следует стремиться нравиться. Юноши почти всегда оказываются в первых рядах анархии молодости, а это закрывает им глаза и затыкает уши. Авангардистские моды хуже официальных. Не нужно уступать ни тем, ни другим, надо суметь жить в стороне от них».

Орфей, как мы помним, в начале фильма - официально признанный поэт; молодые бунтари требуют, чтобы он поддержал их (один из них даже произносит фразу: «Что ж, удивите нас!» - которую, согласно воспоминаниям Кокто, сказал ему как-то Дягилев). Теперь они впрямую убивают Орфея, точнее - официального, столь ненавидимого ими Орфея. Они не ведают, что он возродится в качестве самого себя - настоящего, большого вселенского поэта.

Драка, неловкий, почти случайный выстрел, и вот Орфей, пораженный в живот, совсем не поэтично корчится на песке, а бунтари разбегаются под собственные крики и скрежет тормозов полицейских машин. Но, конечно, в этот миг появляются те таинственные мотоциклисты, с головы до ног закованные в кожаные доспехи. Один из них молча становится у входа в грозной позе, с автоматом в руках, пока другой с помощью Эртебиза под звуки лихорадочного тамтама перетаскивает бездыханное тело в лакированный лимузин. И вот уже лимузин летит по знакомой нам дороге, а на заднем сиденье распростерт Орфей, безмолвный, со струйкой крови у губ,- как когда-то Сежест.

И финал. Снова - Зона, снова развалины. Здесь Орфей встречается с принцессой. Он рад и не скрывает того, что рад. Исступленность, с которой Марэ проводит эту необыкновенно трудную роль, здесь разрешается хорошей, усталой, отрешенной, но довольной улыбкой.

Но Смерть уже не та, что ревновала к Эвридике. Она знает, чем сможет превзойти соперницу. «Эртебиз, помогите мне!» Они обхватывают Орфея, прижимают его к дряхлой, полуобгоревшей стене, им помогает Сежест, придерживающий колени поэта, и, напрягаясь изо всех сил, вплоть до судорог и пота, выступающего на лбу, они обволакивают волю Орфея своей волей и выталкивают, выталкивают, выталкивают его душу- туда, через Зону, через зеркало, в комнату к жене, которая ждет его, как будто ничего не случилось, и которой он скажет с доброжелательной и теплой улыбкой совсем другого, переродившегося, нашедшего себя человека: «Только одна любовь имеет значение - наша!»

Сцена, по наивности своей могущая, казалось бы, вызвать, смех и шиканье зала. На самом деле она покоряет полной естественностью, которую смог придать ей этот творец легенд, всю свою жизнь ходивший с этикеткой фокусника и шута. Это он придумал такой естественный, такой убедительный штрих: совершив свое новое должностное преступление и, по-видимому, куда более страшное, чем первое, принцесса молча стоит с полными слез глазами, в то время как хлипкий душевно Сежест, уже отходя, уже отгребая куда-то в сторону, уже отъединяясь и даже, кажется, готовя мину: «А я, собственно, и не знал, чему помогаю»,- кидает ей в виде отчаянного благого пожелания: «Бегите!» «Куда?» - с просветленной, печальной улыбкой спрашивает принцесса и, повернувшись к Эртебизу, коротко бросает: «Спасибо!» Взгляд ее говорит больше. «Не стоит,- отвечает спокойный Эртебиз.- Их надо было вернуть в их грязную воду».

А потом появятся, как на разводе, двое мотоциклистов, станут по бокам и поведут, проконвоируют принцессу и ее шофера. Четыре маленькие фигурки на фоне очень больших, очень старых, голых, растворяющихся во тьме стен... Этот фильм - высочайший взлет и в то же время последняя веха мифа, который общественное мнение связывало с Марэ. Вот почему мы сочли необходимым так обстоятельно рассказать о нем.

Еще раз повторю: текст публикуется по книге И. Янушевской, В. Демина "Жан Маре: Человек. Актер. Миф. Маска"; я - не автор его :)

Остается добавить, что "Орфей" - великий фильм.

Надеюсь, что спойлеры не только не помешают вам, но, наоборот, разожгут желание, всё-таки, посмотреть. Потому что это потрясающе - и потрясающе даже не смотря на то, что "Орфей" снят семьдесят с лишним лет назад...