Хозяин замка "Монте-Кристо" (об Александре Дюма-отце). Часть 2.

3

Знаменитый писатель Александр Дюма родился 24 июля 1802 года, точнее-5 термидора X года. (тогда еще действовал революционный календарь), в местечке Вилле-Коттре, расположенном в самой середине Франции.

Местечко Вилле-Коттре ничем не было примечательно, кроме рынка и станции почтовых карет. Но в шести лье лежал старинный город Суассои, некогда столица одного из франкских государств. А с другой стороны местечка на много лье простирался густой лес с охотничьим замком Франциска I - королевский заповедник, где когда-то охотились Генрих II с Дианой де Пуатье, Франциск I и Мария Стюарт, Генрих IV и прекрасная Габриэль.

В двух лье от местечка родился великий поэт Расин, в семи лье - баснописец Лафонтен. На расстоянии одного лье лежала деревня, где начал жизнь знаменитый песенник французской революции Анж Питу. Вся эта долина представляла собой нечто вроде литературного сердца Франции, заповедника французской истории.

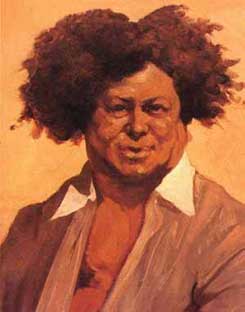

Однако происхождение Дюма совсем не типично французское. Он унаследовал в своем характере не только задатки жителей различных французских провинций, но и разных рас.

Его дед, нормандский аристократ, маркиз Дави де ля Пайетери, генеральный комиссар артиллерии королевской Франции, по-видимому разочаровавшись в светской жизни, в возрасте пятидесяти лет покинул родину, чтобы поселиться на своих плантациях в Веет-Индии, на острове Сан-Доминго, бывшем в те годы одной из колоний Франции. Там он надеялся обрести покой. Мы не знаем, исполнилось ли его желание, но через два года у него от «черной невольницы», как тогда говорили, Мари-Сезетт Дюма, родился сын - Тома-Александр Дюма.

Этому мулату суждено было стать отцом прославленного во всем мире романиста Александра Дюма.

Враги никогда не забывали, что в жилах знаменитого писателя течет негритянская кровь. При случае они старались напомнить о его происхождении.

- Если не ошибаюсь, - спросил один недоброжелатель на светском балу, - в ваших жилах течет цветная кровь.

- Вы не ошибаетесь, монсеньер, - ответил Дюма. -

Мой отец был мулатом, бабушка - негритянкой, а мои отдаленные предки - обезьянами. Как видите, мой род начинается тем, чем кончается ваш!

Первому из трех Александров Дюма (третьим был Александр Дюма-сын, тоже известный французский писатель) была суждена иная судьба, чем участь раба на плантациях Сан-Доминго или прихлебателя при дворе знатного маркиза. По-видимому, отец хорошо к нему относился, так как взял молодого Дюма с собой, возвращаясь на родину.

Это были бурные годы Великой французской революции, провозгласившей лозунг: «Свобода, равенство, братство!» Юноша с угнетенного острова любил свободу; рожденный от невольницы, он жаждал равенства; братство с французским народом, к которому он принадлежал лишь наполовину, было его мочтой. Он был смел, горяч, честолюбив и, когда ему исполнилось двадцать лет, вступил в республиканскую армию.

Его военная карьера была похожа на огненный полет метеора. Солдат, капрал, лейтенант, подполковник, бригадный генерал, генерал армии - на прохождение этой лестницы, по которой он шагал через несколько ступенек, понадобилось всего лишь двадцать месяцев, а интервал между первым и последним генеральскими званиями составил только пять дней! Генерал Дюма был верным солдатом революции. И он остался ей верен до самой смерти.

Сохранился портрет генерала Дюма. Это смуглый суровый человек огромного роста, с огненным взглядом черных глаз. Он удерживает за повод горячего коня, вдали, за его спиной, - поле битвы. Это тот мир, в котором он прожил свою короткую, блестящую жизнь.

Ему привелось служить вместе с генералом Наполеоном Бонапартом и сопровождать его в египетском походе. Но позже их пути разошлись: любовь к республике была У Дюма в сердце, Бонапарт был республиканцем из политических соображений. Генерал Дюма умер сорока четырех лет, в 1806 году, через два года после того, как Наполеон провозгласил себя императором.

После генерала осталась вдова - Мари-Луиза, урожденная Лабуре, дочь командира Национальной гвардии местечка Вилле-Коттре, и четырехлетний сын.

Мальчик очень любил отца. Когда генерал лежал на смертном одре, ребенок, сверкая глазами, с пистолетом в руке, выбежал из дома.

- Куда ты бежишь? - остановила его заплаканная мать.

- Я отправлюсь на небеса!

- Зачем?

- Чтобы убить доброго бога, который убил моего папу...

Позже, когда Александр стал уже взрослым, мать уговаривала его принять фамилию Дави де ля Пайетери, своего деда, - это было в обычаях того времени, когда свирепствовала реакция, стремящаяся стереть даже память о революции. Но юноша ответил:

- Нет, я сын генерала Дюма! Я знаю моего отца. Я не знал своего деда...

Писатель унаследовал многие черты характера от своего отца и щедро наделял ими своих героев. Их

жизненная сила, колоссальная энергия, воля к действию, непоколебимость, любовь к приключениям - наследство генерала.

Мальчик из провинциального Вилле-Коттре рос, не получая никакого образования. Аббат Грегуар, местный священник, научил его читать и писать. Каллиграфия стала для юноши Александра поэзией и страстью - он писал поразительно красиво: ровно, как по линейке, выводя волосные штрихи и округлые нажимы.

Книги открыли ему иной мир, не похожий на окружающую его сонную французскую провинцию. Подбор его любимых книг несколько странен: библия, «Иллюстрированная мифология», «Естественная история» Бюф-фона, «Робинзон Крузо» и «Тысяча и одна ночь» в вольном переводе Галлана. Но в этом подборе - весь Дюма.

Тринадцати лет он поступил писцом к местному нотариусу. Он уже сочинял стихи и мечтал о славе писателя, утешая себя тем, что великий французский поэт Корнель тоже начинал свою карьеру писцом у нотариуса.

К этому времени он открыл Вальтера Скотта и Шиллера. Юноша коротал свои досуги в тени королевского леса, и иногда ему казалось, что рядом с ним оживают тени, будившие некогда звуком охотничьего рога тишину дубрав, что он чудом перенесен в другой век...

В 1815 году мальчику пришлось дважды увидеть императора Наполеона. Сначала император во главе всей армии проехал через Вилле-Коттре, следуя на поле Ватерлоо. Через несколько дней он промчался в карете по главной улице местечка после величайшего в своей жизни поражения. Это была живая история, которая, как видение, навсегда осталась жить в памяти будущего писателя.

Восемнадцати лет юноше довелось совершенно случайно увидеть в Суассоне, в исполнении учеников консерватории, «Гамлета». Так он одновременно открыл Шекспира и театр. Перед ним словно распахнулось окно в сверкающий мир, где бушевали неистовые отрасти, свирепствовали неимоверные бури и исполинские характеры героев раскрывались в яростных столкновениях... «Я был слеп, и я прозрел», - написал будущий писатель в своем дневнике.

Теперь юноша не мог думать ни о чем другом, кроме театра. Но театры были только в Париже.

Париж! В одном этом слове для юноши был сконцентрирован весь огонь и блеск литературы того времени. Но у него не было никаких средств к существованию; не было даже денег на проезд до столицы.

И, однако, он решился. Двадцати лет он покинул родной город и сел в омнибус. В кармане у него было пятьдесят три франка и письма матери к бывшим друзьям его отца, которые сами были в опале, как бывшие республиканцы и бонапартисты, и влачили жалкое существование. Проезд до Парижа ничего ему не стоил: он выиграл нужную сумму на бильярде у содержателя омнибусов.

4

Юноша, приехавший «завоевать Париж», как тогда говорили, мало знал, не имел профессии и не умел ничего делать. Но по рекомендации генерала Фуа, старого друга отца, ему все же удалось получить место писца в канцелярии герцога Орлеанского с окладом сто франков в месяц. Ему помогли две вещи: великолепный почерк и то, что сам герцог находился в оппозиции к королевскому правительству и даже некогда участвовал в знаменитой битве при Вальми, сражаясь на стороне республики.

Судьба такого типического «молодого человека девятнадцатого столетия» была не раз описана французскими писателями прошлого века: чердак, который в романах обычно именуется благородным ^французским еловом «мансарда», случайный заработок, попытки напечатать или поставить на сцене свои произведения, жизнь впроголодь...

Один из сотрудников канцелярии, заметив невежество молодого Дюма, шутя перечислил ему книги, которые, но его мнению, должен знать каждый образованный человек. Список был составлен не без иронии, со многими излишествами (он сохранился в «Воспоминаниях» Дюма), но молодой человек воспринял его всерьез. С этих пор на сон он выделил лишь четыре часа в сутки. Остальное время, свободное от работы, он посвящал чтению. При его феноменальной памяти это был целый университет. Так он получил образование - быть может, одностороннее, изобилующее пробелами, но незаурядное по тем временам.

В 1825 году в театре «Амбигю» была поставлена пьеса «Охота и любовь», написанная Дюма совместно с Леве-ном и Руссо. Как мы видим, Дюма начал свою карьеру с литературного сотрудничества, только на этот раз он был младшим компаньоном.

Пьеса принесла авторам сборы по четыре франка за спектакль и быстро сошла с репертуара.

Вскоре в театре «Порт Сен-Мартен» была поставлена новая пьеса, «Свадьба и похороны». Авторами ее были Дюма, Юстав и Лассань. Она принесла драматургам уже по шести франков за спектакль.

В том же году Александр Дюма за свой счет издал небольшой томик новелл. Из всего тиража было продано лишь четыре экземпляра.

Ему было двадцать три года. По современным понятиям он уже был драматургом и прозаиком. В королевском Париже начала прошлого века он был никем, так как у него не было ничего, кроме долгов и фамилии республиканского генерала.

То были годы бурного расцвета молодой французской литературы. Небольшая кучка молодых писателей во главе с Виктором Гюго, объединившись вместе, подняла знамя романтизма. Здесь было все, что волновало в те годы молодежь Франции: протест против жестких норм литературного классицизма, где героями могли быть только боги и короли, место действия ограничивалось одним домом, а время действия - сроком от рассвета до полуночи. Здесь был культ революционной героики, отнесенной авторами к иным временам и далеким странам - для успокоения цензуры, - но понятный зрителям, заполнявшим зал. Здесь был протест против всех пережитков феодализма, здесь был народ - творец истории и создатель материальных и духовных ценностей. И романтики не остались одинокими: за ними пошла вся молодая Франция.

Александр Дюма 'примкнул к кружку романтиков со всем пылом и одушевлением юности. Но молодому писателю, который позже любил изображать свою карьеру как сплошной триумфальный путь, по которому его вела Фортуна, богиня счастья древних римлян, понадобилось шесть лет упорного труда, чтобы овладеть тайнами литературного мастерства. Его драма «Христина Шведская» произвела сенсацию в кружке, но не была принята на сцену. И лишь в 1829 году ему удалось поставить на сцене театра «Одеон» пьесу «Генрих III и его двор».

Спектакль имел колоссальный успех. Вместо условных героев классического французского театра, двигающихся по сцене лишь лицом к публике, не разговаривающих друг с другом, но декламирующих стихи, обращаясь к зрителям, толпа увидела живую жизнь, услышала прозаическую речь, услышала тот язык, на котором говорила она сама. Пьеса состояла из ряда картин, живописных и эффектных, хотя и плохо связанных друг с другом. Страсти героев были необыкновенны, характеры их очерчены резко, действие полно драматизма. Сцена была полна блеска и движения, зрители не могли отвести от нее глаз.

Это была первая великая победа молодого французского театра: пьеса Виктора Гюго «Эрнани», вокруг которой разыгрались особенно жестокие литературные битвы, появилась на сцене лишь год спустя.

Парижская толпа особенно шумно приветствовала молодого драматурга еще и потому, что драма Дюма имела широкое общественное звучание. В ней смело обличались кровавые преступления французского королевского двора. Она звучала антимонархически. Стоит напомнить, что близилась революция 1830 года.

Герцог Орлеанский, присутствовавший на премьере и бывший в то время главой умеренной оппозиции, похвалил драматурга и назначил его своим библиотекарем. Это была синекура - должность без обязанностей, - приносящая Дюма доход в тысячу двести франков в месяц.

Противники Дюма пытались запретить пьесу, но общественное мнение оказалось сильнее кучки реакционеров. Король Карл X, побывавший на представлении, вынужден был уступить.

На настойчивые требования придворных вмешаться он ответил:

- В театре я только зритель, как и все.

Слава, которой Александр Дюма ждал столько лет, переступила порог его дома, раскинула крылья и покрыла ими весь Париж. Имя Дюма отныне знал каждый парижанин. Из мелкого служащего он в одну ночь превратился в профессионального драматурга. С тех пор в парижских театрах шло по пять-шесть его пьес в сезон.

В 1830 году Дюма собрался путешествовать. Он решил начать с Алжира. Но 26 июля, в день отъезда, развернув правительственную газету «Монитёр», он прочел шесть чрезвычайных указов короля Карла X, представлявших открытое нарушение конституции. В них объявлялась распущенной только что избранная палата депутатов, лишались права голоса промышленники и торговцы и ограничивалась свобода печати.

- Я предпочел бы скорее колоть дрова, чем царствовать без всяких прав, как царствует английский король!..-| сказал Карл, подписывая указы.

- Черт возьми, я остаюсь! - заявил Дюма, прочтя газету. - Жозеф, подайте мою кольчугу, двуствольный мушкет и двести патронов двадцатого калибра!

Улицы были заполнены шумящей толпой: рабочие, ремесленники, мелкие служащие, мелкие торговцы, студенты, отставные офицеры и солдаты наполеоновской армии взялись за оружие и воздвигали баррикады. Вечером раздался первый выстрел, и народ вступил в бой с королевскими войсками.

Дюма, в кольчуге и каске, со шпагой на боку, мушкетом на плече и с карманами, оттопыренными от патронов, участвовал в маршах и контрмаршах Национальной гвардии, помогал .строить баррикады и вместе с толпой пел «Марсельезу». Он был весь огонь: ему казалось, что и он творит историю Франции.

Толпа была пестрой.

- Да здравствует республика! - кричали одни.

- Да здравствует конституция! - вторили другие.

- Да здравствует император Наполеон Второй! - раздался одинокий голос.

Но одни лозунг объединял всех:

- Долой Бурбонов!

В восстании участвовало восемьдесят тысяч, парижан. 29 июля восставшие с боем "овладели королевским Тюиль-рийским дворцом, над которым при криках: «Да здравствует свобода!» - взвился трехцветный флаг первой революция.

Несмотря на победу народа, власть была захвачена крупной буржуазией. Умеренный либерал герцог Орлеанский, покровитель Дюма, стад королем Луи-Филиппом. И все же новое правительство вынуждено было сохранить трехцветный флаг республики.

- Ну что ж, - сказал Дюма, - вместо одного короля мы получили другого. Только и всего!

Тем не менее положение Дюма упрочилось. Он был славен, он был велик, он был богат. Но он был лишь на полпути к вершине своей славы.

5

Июльская монархия, как историки называют эпоху между двумя революциями, 1830-1848 годов, была золотым веком крупной буржуазии - промышленников и финансистов.

После июльских дней буржуазия стала считать революцию законченной и сделалась ярой сторонницей существующих порядков. Несмотря на введение избирательного права, голосовать могли лишь очень богатые люди. На требование расширить избирательные права премьер-министр Гизо ответил: «Обогащайтесь, господа, и вы станете избирателями».

Слова «Обогащайтесь, господа!» стали лозунгом тех, кто пришел к власти и хотел прибрать к рукам все богатства страны, созданные народом Франции.

Старая аристократия меча и шпаги смешалась с новой аристократией - тугого кошелька. Возникали новые фабрики, строились железные дороги, ширилась заморская

торговля. В 1830 году началось завоевание Алжира: готовился захват обширных и богатых африканских колоний. Буржуазная Франция выходила на мировую арену.

Новые богачи, сколотившие миллионные состояния, стремились к пышности. Великолепные дворцы воздвигались в пригородах Парижа. Глаза полуголодных парижан ослеплял блеск великолепных карет, сверкание золотого шитья и драгоценных камней, яркие цвета костюмов из шелка, бархата и бесценной парчи.

И Александр Дюма не мог не поддаться соблазну этого внешнего величия: слишком глубок был контраст между нищетой его детства и нынешним богатством. Писатели, жившие раньше милостью королей и высшего дворянства, ныне составляли себе состояния, работая для многих тысяч читателей. Роман-фельетон, печатающийся с продолжениями, завоевал все газеты, так как именно он обеспечивал им тираж. За один только роман «Парижские тайны» Эжен Сю получил сто тысяч франков. Его «Парижские тайны», «Мартин Найденыш», «Тайны народа» читал весь Париж, вся Франция. За ним следовали «Два трупа», «Записки дьявола», «Влюбленный лев», «Призрак любви», «Герцог де Гиз» Фредерика Сулье, которые расходились в громадном количестве экземпляров. От них не отставал Поль Феваль с его романами «Белый волк», «Лондонские тайны», «Сын дьявола», «Горбун». Он уже не успевал выполнять заказы газет и прибегал к помощи сотрудников, которые, в свою очередь, нанимали себе помощников.

Но признанным основателем нового направления приключенческой литературы, ее королем был

Александр Дюма.

В те годы весь мир зачитывался книгами Вальтера Скотта, создателя исторического романа, оказавшего сильнейшее влияние на современную ему литературу и особенно на весь круг французских романтиков. Если до него писатели брались за исторические сюжеты, то изображали их вне времени и пространства - герои лишь носили исторические имена, а обстановка, мысли и поступки людей были современными. Вальтер Скотт впервые обратил внимание на местные особенности страны, национальности, климата. Он открыл читателям народную поэзию и впервые показал, что не отдельные гениальные личности, а

сам народ является творцом истории, и рассказал о великих народных движениях. Он искал в истории необыкновенного и чудесного, но вовсе не презирал обыденной действительности. Наоборот, он и ее умел увидеть чудесной и поэтической. Там, где классики даже пламенные страсти изображали как бы замороженными и превратившимися в разноцветные кристаллы, Вальтер Скотт своим горячим сердцем растоплял эти кристаллы и возвращал ИМ жизнь и движение. Он заглянул в душу человека другой эпохи и показал, что предрассудки и верования могут быть так же интересны, как латы и пышные султаны на шлемах.

«Он не покрывает людей минувших времен нашим лаком и не гримирует их нашими румянами... Он сочетал щепетильную точность подлинных записей с величием исторической мысли», - сказал о нем Виктор Гюго.

Совершенно естественно, что Дюма, так любящий Французскую историю, овеянный атмосферой подлинного культа Вальтера Скотта в кругу романтиков, должен был увлечься историческими романами шотландского писателя. А увлекаться он умел со страстью. И, так как он ничего не мог делать наполовину, он, образно выражаясь, должен был отбросить в сторону перо рондо и розовую бумагу, предназначенные для драм, и отдать предпочтение голубой.

Наедине с самим собой* и своими близкими друзьями Дюма был скромен и правдив. Несмотря на шумные похвалы поклонников, он не преувеличивал значения своих пьес. «Я не буду называть себя основателем нового драматического жанра, - писал он, - ибо на самом деле я ничего нового не создал. Виктор Гюго, Мериме... создали этот жанр раньше и лучше меня: они создали из меня то, чем я являюсь...»

Для того чтобы написать исторический роман, а тем более «драматизировать всю историю Франции», как пишут его восторженные поклонники, Дюма недостаточно знал историю, не был систематически образован. Нужен был помощник, нужен был материал, который Дюма мог

бы воодушевить и оживить так, как это мог делать только он...