Детская иллюстрация грузинских авангардистов

Чувствую некоторую ответственность, я постаралась как можно быстрее выбраться на выставку «Левее левизны: грузинский авангард в книге». Основная цель выставки - познакомить зрителя с раннесоветским грузинским книжным дизайном. Для этого было выставлено более ста книги, вышедших в 1920-1930-е года в Тбилиси. Конечно же, нашлось место и книгам адресованным детям и подросткам. Я по мере сил расскажу о каждом экспонате, а кому интересна и "взрослая" часть - в конце приложу ссылку на альбом.

Сразу посетую, информации категорически не хватало, к тому же, пояснительные тексты были нанесены в произвольном порядке на стены выставочного зала. Мало того, что не про всё книги и не настолько подробно, как хотелось бы, так еще и приходилось метаться между витринами и стенами.

В принципе вся первая треть ХХ века - знаковое время для формирования современного, но сохраняющего традиции, грузинского искусство. Но 20-е годы я бы выделила отдельно: некоторое время после революции Грузия сохраняла независимость от Советской России и в том числе сюда хлынул поток эмигрантов, так что культурная жизнь кипела и бурлила. На входе, предлагают познакомиться с картой авангардистского Тифлиса: дома художников и писателей, собиравших под своей крышей единомышленников, типографии, где на свет появлялись незначительные тиражи передовых журналов и манифестов, и многие другие точки, важные для развития нового течения.

Если делать выводы на основании коллекции Петра Чепыжева, представленной на выставке, то вплоть до 1922 года, когда Грузия вошла в состав Союза, взрослым дядям, играющим с новыми формами и смыслами не было никакого дела до детской литературы. Мы знаем, что по мере роста влияния государства в культуре, художники и поэты отступали в детскую литературу, которая более лояльно относилась к творческим поискам. Вполне возможно, что эти детски книги - так же следы закручивания гаек, а ранних изданий мы не видим, поскольку они оформлялись в классической манере.

Начнем мы с безусловно детской книжки: поэма для детей Давида Цварнами "Свадьба Харабузы", Тбилиси, 1927. Вот тут, я готова признаться в том, что практически ничего по существу. Смотрю на фотографию оформленной Зданевичем книжки со стихотворением о заводе Сандро Эули. О чем это стихотворение, детское ли это издательство - как ответишь на этот вопрос, когда о Эули три строчки в рунете? Не увенчались и мои поиски следов деятельности Давида Цварнами. Точнее один след я все-таки нашла. В РГАЛИ в фонде Союза писателей СССР под номером 3759 значится Мебуке Давид Яковлевич [Цварнами], 1892 г. р., поэт (ф. 631 оп. 39 ед. хр. 3759). Крайние даты дела - 27 марта 1946-28 марта 1961 . Вступил ли Давид в 1946 году в союз, умер ли в 1961 - остается только гадать.

Куда проще с художником. Самсон Дмитриевич Надарейшвили родился в Онтопо, в Грузии. В 1919-1921 годах являлся одним из активных авторов ГрузКавРоста (Грузинского отделения кавказского РОСТА). Учился на инженерно-строительном факультете Варшавского политехникума, позже - в Тифлисской Академии художеств у Е. Лансере, И. Шерлеманя, Г. Габашвили (1923-1926). Вступает в Ассоциацию революционных художников Грузии - САРМА (1929).

Репродукция картины художника Нико Пиросманишвили "Самсон Надарейшвили". 1912 год. Государственная картинная галерея Грузинской ССР.

В 1930-е годы наряду с занятиями станковой живописью работал в издательствах и театре. Рисовал карикатуры для газет и журналов, иллюстрирует книги и учебники. Известен его агитационный плакат «Ни пяди необработанной земли!» (1931). Участвовал в крупных выставках, в том числе «Плакат на службе пятилетки» (1932) и «15 лет РККА» (1933), обе проходили в Москве. Во время Великой отечественной войны создает плакаты («Уничтожим фашистскую гадину!», Грузхудожник, 1941) и живописные произведения на военно-патриотическую тему (1941-1945). Преподает в Тбилисской Академии художеств (1943-1958), становится её проректором (1947-1953). (Источник 1, Источник 2)

ЗАГЭС - Старейшая гидроэлектростанция Грузии, ее строительство началось в 1923. Книга актуальная и в какой-то степени новаторская: детская литература поднимает вопросы строительства масштабного сооружения, рассказывает об устройстве станции.

Демна Константинович Шенгелая в 1896 год в селе Сачилао Кутаисской губернии в семье рабочего-железнодорожника. Учился в Тбилисском государственном университете на филологическом факультете, а затем в Тбилисском политехническом институте на геологическом факультете. Свои первые рассказы Демна Шенгелая опубликовал в 1915-1916 гг. Автор романов «Сановардо» (1926), «Бата Кекия» (1933, в 1978 году экранизирован «Вся жизнь», режиссёр Лейла Горделадзе), «Заря» (опубл. 1940), «Алый цветок», повести «Клад» (1958), «Оленья тропа». Умер Демна Константинович Шенгелая в 1980 году. (Источник)

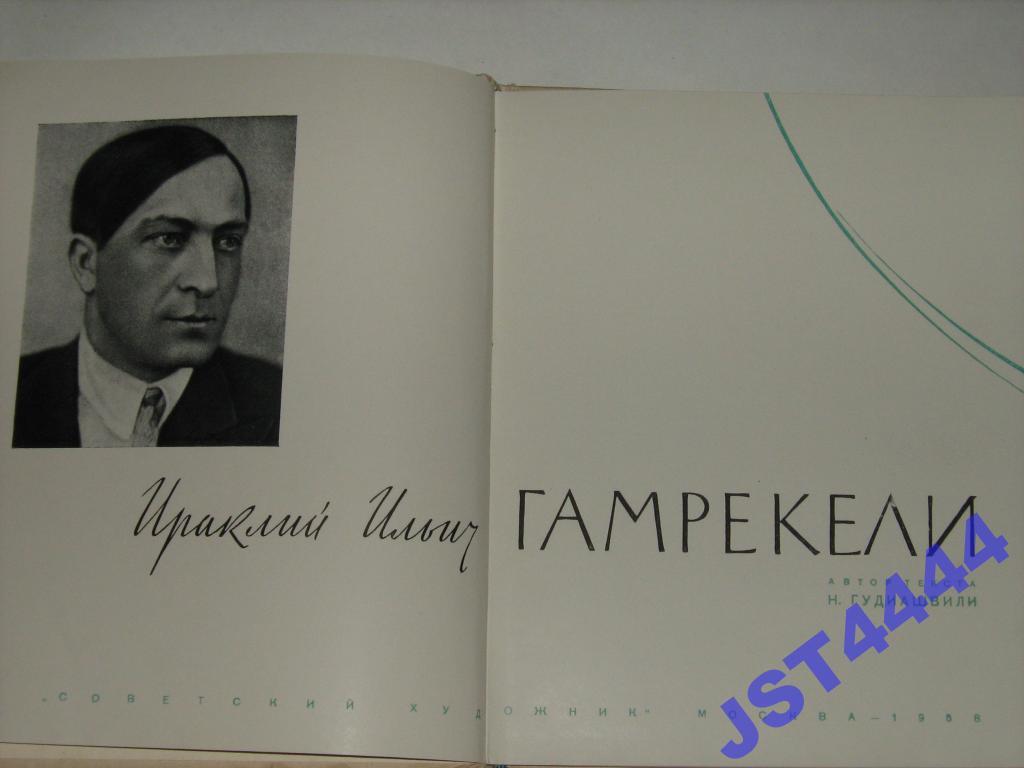

Ираклий Ильич Гамрекели родился в 1894 в Гори. Изобразительным искусством начал увлекаться еще в раннем детстве. Это увлечение привело его в Тифлис, в Школу рисования и живописи, руководителем которой был популярный в ту пору художник-педагог Н. В. Склифасовский. В 1921 году Гамрекели создал большую серию акварельных рисунков-иллюстраций к «Саломее» Оскара Уальда. На них обратил внимание известный режиссер Котэ Марджанишвили и пригласил молодого художника работать в театре. И хотя Ираклий работал и в области живописи, и графики, и , как мы видим, фотомонжата - известен он преджде всего кактеатральный художник и один из зачинателей грузинского советского театрально-декорационного искусства. Умер в 1943 году. (Источник 1, Источник 2).

Предлагаю посмотреть на еще несколько работ Ираклия Гамрекели в области дизайна.

Я не уверена на все сто процентов, что эта книга предназначена для детей, хотя название вроде бы похоже на традиционное фольклорное: "Как овал женился". Сколько этих "как" нам знакомы, начиная от сложных взаимоотношений мужика с медведем и заканчивая ушедшим в девочки царем. С женитьбой тоже все хороше. Женится царь, жениться пастух, находит свое счастье казак, черт, заяц, ветер... Вот только следов личной жизни геометрических понятий я не нашла. Более того, никакого Лиона Чи Фу мои китайские друзья и друзья друзей не знают. Возможно, Чи Фу - не что иное, как литературная мистификация (опрашивались обитатели кампуса шанхайского университета, однако целиком полагаться на мнение замученных мной биологов я бы не стала). Но я бы хотела показать эту книгу как иллюстрацию того, как грузинский алфавит невероятно органично сочетается с рисунками разных стилей, насколько он "дизайноемкий".

Оформлял это издание Ладо Давидович Гудиашвили. Ладо Гудиашвили родился в Тифлисе в 1896 году в семье железнодорожного служащего. В возрасте 14 лет поступил в художественное училище, после его окончания работал учителем рисования в школе. В 1915 году в Тифлисе прошла его первая персональная выставка, немедленно сделавшая ему имя в художественных кругах Грузии. Гудиашвили вошёл в круг грузинских интеллектуалов, был близок к группе поэтов-символистов «Голубые роги», организованной Паоло Яшвили. Участвовал в археологической экспедиции, изучавшей памятники грузинской архитектуры, много копировал старинные фрески. Работал сразу как художник и график. На прошедшей в 1919 году выставке грузинского искусства было выставлено более пятидесяти его картин и акварелей. В 1919 году вместе с художниками Давидом Какабадзе и Шалвой Кикодзе отправился в Париж, где прожил шесть лет. В 1925 году во Франции вышла книга критика Мориса Реналя, целиком посвящённая творчеству Ладо Гудиашвили. Среди его друзей того времени - Пикассо, Модильяне, Гончарова и Ларионов.

С 1926 по 1946 году преподавал в Тбилисской академии художеств. Умер в июле 1980 года в возрасте 84 лет. В качестве иллюстратора оформлял "Витязя в тигровой шкуре" (1934,1939), "Мудрость вымыслов Сулхана Сабы Орбелиани" (1939, 1960), "Грузинский народные песни" Г.Чхиквадзе (1946) и многочисленные сборники легенд и преданий. (Источник 1, Источник 2)

А это совершенно прекрасный экспонат. Потому что мы точно знаем, что находится внутри! Это тбилисское издание книги популярной американской писательницы и популяризатора производственной книги Люси Спрэг-Митчелл . Издание 1926 года, а русский перевод В.Федявской вышел в Москве в 1924 году. Правда, ни на выставке, ни в электронной копии РГДБ имени художника я не вижу.

Люси родилась в 1878 году в Чикаго, с успехом закончила Рэдклифф-колледж в Кэмбридже по философии, долгие годы Люси помогала становлению женского образования, а в 1916 году сосредоточилась на детском обучении. В своих книгах Митчел отстаивала идею, что форма так же важна как и содержание. Это хорошо видно даже в редких доступных нам книгах. Редких, хотя в СССР ее довольно активно переводили, а на нее в своих работах ссылался и Корней наш Чуковский. Лично мне очень понравился девиз писательницы: "While we are learning, there is hope", надежда есть, пока мы учимся. Лучше и не скажешь.

Обратите внимание, обложки не являются точными копиями друг друга. Для просмотра книги целиком требуется регистрация. (Источник 1, Источник 2, Источник 3 (пдф))

Мне кажется, журналы с подобными названиями выходили по всему союзу. Про журнал "Пионер" у организаторов информации чуть больше. "Октябрята" практически безымянный, титул подписан монограммой И.В.

№3 и №8 - журналы "Красный луч", в 1926 году ему на смену пришел "Пионер", но у меня немного не сходится с последовательностью номеров, но оставим это на совести организаторов. Четыре номера (1926 №№6,7,8,9) оформил Ираклий Гамрекели. Так же в 20-е годы с журналом сотрудничали Д.Гвелсесиани, Аполлон Кутателадзе. Шалва Дзененадзе, использовались фотомонтажи ГУстава Клуциса.

Завершим наш обзор учебными книгами.

"Будем учиться" Тасо Заалишвили, Тбилиси, 1928. Оформление С.Заалишвили. Именно с такими инициалами авторов найти не удалось.

"Первая книга" Варлама Дзидзигури, Тбилиси, 1927. Учебник проиллюстрирован Самсоном Надарейшвили и Аполлоном Кутателадзе. Скорее всего Варлам Дзидзигури был отцом известного лингвита, Шоты Варламовича Дзидзигури, связавшегосгрузинский и бакский язык, и Акакия Варламовича, журналиста, руководителя "Грузия-фильм". Какой-то иной информации мной не найдено.

Аполлон Караманович Кутателадзе родился в 1900 году в Хони. Учился в гимназии в Поти, затем в школе «Кавказского общества поощрения художников» (1914-1915), в школе живописи и рисования Н. В. Склифосовского (1915) в Тбилиси. В 1916 году добровольцем вступил на военную службу. Участник войны за независимость Грузии (1921). После поражения защитников независимости был в заключении в Метехском замке. С 1922 по 1926 год учился в Тбилисской Академии художеств у Г. И. Габашвили, Е. Е. Лансере, И. А. Шарлеманя, стажировался в Ленинграде. В начале 1920-х работал в редакции сатирического журнала «Ниалги» («Крокодил», Тбилиси). 1930 году стал сооснователем ассоциации революционных художников Грузии «Сарма». С 1943 года жил и работал в Тбилиси, преподавал в Академии художеств, с 1946 года - профессор, с 1959 года до самой смерти в в 1972 год - ректор Академии художеств. Автор картин "Товарищ Сталин - руководитель демонстрации батумских рабочих в 1902 году" и "Беседа товарища Сталина с крестьянами-аджарцами в 1902 г." (простите, не удержалась). Во всех трех его браках кто-нибудь из детей да становился художником. Больше всего меня впечатлил Георгий Георгиевич Тотибадзе, внук нашего героя. Кроме того, что он живописец и график - так еще пятикратный чемпион страны по карате, но это совсем другая история. (Источник)

Спасибо за внимание. надеюсь, вам было интересно.

апд. Совсем забыла про обещанный альбом целиком - ссылка.