Битва за Воронеж от ТВ Центр

Ознакомился с фильмом «Битва за Воронеж», выпущенным «ТВ Центр» к 70-летию освобождения города. К сожалению, фильм не оправдал даже самых скромных ожиданий. Несмотря на громкое название, и кстати, историографически не верное, собственно, боям за город посвящено всего лишь несколько слов и в очень общих чертах.

Множество посторонней кинохроники и фотокадров, рассказ о параде 7 ноября 1941 года, воспоминания ветерана Воронежского Добровольческого Коммунистического полка. Несколько общих фраз о Чижовке и обстановке в оккупированном городе - вот и всё, чем порадовали нас создатели фильма.

В фильме нет ни слова о боях за Донские переправы; о единственных защитниках городских кварталов -

частях НКВД; сгинувших на окраинах танковых бригадах Черняховского. Обойдена стороной тема масштабных замыслов «генерала наступления» Ватутина и их реализация. Об остоятельствах освобождения города тоже умалчивается. Словом, в фильме фактически нет ничего, что можно было бы назвать «битвой». Да и то что есть, вызывает вопросы, а в некоторых случаях и недоумение.

Фильм сделан в модной современной клиповой манере: сюжеты порезаны на куски, перемешаны и смонтированы как бог на душу положит. Такой способ призван скомпенсировать общую скудность материала и зрительно увеличить содержательность повествования. Для последовательного комментирования такой порядок совершенно не подходит, поэтому я буду придерживаться хронологических рамок и целостности сюжетов.

Итак, первое о чём нам решили рассказать создатели, это Воронежский добровольческий коммунистический полк. Несомненно являясь одной из доблестных страниц военной истории города, история Добровольческого полка от темы «битвы» за Воронеж далека. Полк хоть участвовал в летних боях 1942 года, но на достаточном удалении от Воронежа и по хорошему к теме фильма отношения не имеет.

В основе сюжета - интервью с ветераном полка Алексеем Федоровичом Апальковым. Ветеран сходу начал выдавать расхожие штампы времен заката социализма про «одну винтовку на троих», «не обученных сразу в бой» и «разрывные пули», чем сразу же вызвал особый интерес. Я не ограничился интервью из фильма, а погуглив по фамилии нашел и другие воспоминания ветерана в воронежских СМИ (газеты «Берег», «Коммуна»)

Что же поведал нам Алексей Федорович в своих выступлениях? В августе 41 -го он с товарищами откликнулся на объявление по радио и пришел в Первомайский сад, где происходило формирование Воронежского Добровольческого полка. Не предъявляя документов, приписав себе лишний год юноша записывается в полк. После чего, новобранцев перевозят в Сомово на формирование. Откуда, полк отправляют сразу в бой под Липецк в Тербунский район: оттуда наступал на Воронеж немец». Большинство бойцов «не держало в руках ни винтовку ни гранату», «оружие дали не каждому» и в первом же бою полк несет большие потери, его возвращают в Воронеж, где находилась на переформировании 100-я стрелковая дивизия, в которую и вливается Воронежский полк, «с ней добровольческий полк всю войну и прошел».

Рассмотрим рассказ подробно. Юноша, приписав к возрасту недостающий год и не предъявляя документов записывается в формируемый Добровольческий полк. Но из других воспоминаний известно, что в полк брали далеко не всех подряд. Для записи требовалось рекомендация с места работы, характеристика от партийной или комсомольской ячейки. Многим отказывали. Да и набор производили не из случайных людей,а из личного состава Воронежской дивизии народного ополчения. Так что прием без документов вызывает первый вопрос.

Следующий тезис о не обученных новобранцах, которых отправили сразу в бой. Да, с момента формирования полка (19-21 августа) до его включения в боевую дивизию и отправки на фронт (16 сентября) прошло не так много времени, всего 3-4 недели и намеченную программу обучения полностью закончить не удалось. Но тут нужно отметить, что полк формировался не на пустом месте.

5 июля 1941 года была сформирована Воронежская дивизия народного ополчения. В её ряды влились 20 000

воронежцев. Личный состав продолжал трудится на предприятиях города или учиться в учебных заведениях. Отстояв смену у станка, закончив учебу, ополченцы собирались в своих ротах и осваивали оружие, изучали тактику боя и военное дело. 6 августа было принято решение отобрать самых достойных ополченцев и сформировать из них полноценный боевой полк, готовый к отправке на фронт. Так что добровольцев, пришедших на формирование Воронежского добровольческого коммунистического полка, нельзя назвать не подготовленными.

Не надо забывать, что организация народного ополчения, помимо всего прочего, это ещё и мощное пропагандистское мероприятие. Формирование и снабжение таких подразделений находилось под надзором местных партийных органов и самого высшего военного руководства страны. В отличии от продвигаемых ныне представлений, согласно которым, ополченцы шли в бой с черенками от лопат, личный состав ополченческих подразделений был нормально и даже хорошо снаряжен и обмундирован, может быть и получше строевых частей. Что касается Воронежского полка, то личный состав был вооружен СВТ, современными самозарядными винтовками с магазином на 10 патронов. Не доставало пистолетов-пулеметов, станковых пулемётов, отсутствовало противотанковое вооружение, но личное стрелковое оружие и гранаты были у всех.

Что касается первого боя под Тербунами и возвращения в Воронеж, то здесь совсем всё непонятно. Воронежский полк был сразу же включен 4-ым стрелковым полком в состав 100 стрелковой дивизии и 16 сентября отправлен на фронт под Ромны. Враг тогда рвался на Харьков и Сумы, а не наступал на Воронеж. Под Тербунами полк действительно воевал, но уже декабре; а на отдых и пополнение в Воронеж отправился в конце апреля 42-го года.

Алексей Федорович доблестно проявил себя на фронте, удостоен двух медалей «За отвагу». Наградные на медали легко находятся на Подвиге народа. К сожалению, и эти документы не добавляют ясности к рассказу.

Наградной лист- это документ в котором описываются заслуги бойца, подлежащего награждению.Естественно, непосредственный командир дает представление в самом лучшем виде. Служба по добровольному призыву всегда считалась дополнительной характеристикой доблести воина. И данное обстоятельство непременно находило своё отражение в наградном листе. Такая отметка есть а наградном листе ещё одного известного ветерана Коммунистического полка Богачёвой Ирины Ефремовны, а так же и в других первых попавшихся наградных на ветеранов полка.

Наградной лист на Богачеву Ирину Ефремовну.

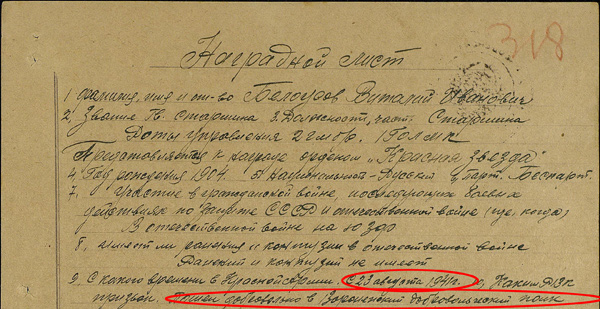

Наградной лист на Белоусова Виталия Ивановича.

В наградных же Алексея Федоровича ссылки на добровольный призыв отсутствуют и более того указана дата призыва на военную службу 29.07.1942 и пребывание на фронте с 15.01.1943 Таким образом, при всём уважении к ветерану, думаю можно сделать вывод, что Апальков к формированию Воронежского добровольческого коммунистического полка в августе 1941 года отношения не имеет, а в полк попал уже с пополнением в 42-м году по призыву в «свой» год. Отсюда и не стыковки в его рассказе.

Наградной лист на Алексея Федоровича Апалькова.

Наградной лист на Алексея Федоровича Апалькова.

Следующий эпизод военной истории города, удостоившийся упоминания в фильме - парад 7 ноября 1941 года. Опять же не понятно каким образом данное событие относится к «битве» за Воронеж, да и факт этот далеко не такой малоизвестный, как пытаются уверить нас авторы, а фотография с парада, представленная как единственная, таковой не является, как мы знаем. Не исключено, что в архивах хранятся и другие фотографии и более качественные копии этих, а может и киносъемка велась. И кому как не киношникам с их ресурсами и близостью к архивам сподручнее всех их найти.

I секретарь Воронежского обкома ВКП(б) В.Д. Никитин, Член Военного Совета Юго-Западного фронта Н.С. Хрущев, командующий Юго-Западным фронтом маршал С.К. Тимошенко во время военного парада в г. Воронеже на трибуне перед зданием ОБКОМа (за Тимошенко, по всей видимости проглядывается зам. начальника штаба Ю.-З. фронта Х.И. Баграмян )

Затем приходит черед непосредственно немецкого летнего наступления 1942 года и операции «Блау». Авторы начинают основательно, с разъяснения целей и задач летней кампании и цитируют немецкие планы:«цель операции разгром и уничтожение русских сил в районе к югу от Воронежа, западнее и севернее Дона». Приведя цитату, сценаристы тут же ей противоречат, вставляя отсебятину: «цель операции «Блау» - захват Воронежа». Воронеж, как и следует из приведенной же в фильме цитаты, не был целью операции. Целью было окружение и разгром советских войск южнее и западнее Воронежа. И если в начале операции захват Воронежа и предусматривался в целях обеспечения конечной цели операции, то уже по ходу её, Гитлер предостерегал от завязывания в боях за город. И позже, снял командующего группой армий «Б» генерал-фельдмаршала фон Бока с командования за то, что он таки связался с захватом города и потерял там 3-4 дня.

Перечисляя немецкие части, участвующие в операции, телевизионщики не приминули повторить распространенную ошибку ранней советской литературы и упомянули некую элитную дивизию СС «Великая Германия». Да, моторизованная дивизия «Великая Германия» действительно была элитной и участвовала и в летней кампании и в захвате Воронежа, но никакого отношения к СС она не имеет.

Дивизия «Великая Германия» на переправе через Дон у Семилук.

Наименования советских же частей или даже армий и вовсе не были упомянуты в сценарии. Как и не было рассказа о боях на подступах к городу, о боях за Донские переправы, обороняемых полками 232 стрелковой дивизии. Ничего не сказано о 18 танковом корпусе Черняховского, танки которого сходу, прямо с разгрузки из эшелона шли в бой на южные и западные подступы к городу. Да и правда, зачем это в фильме с названием «Битва...».

Опуская трагедию города, защищаемого исключительно непрофильными частями НКВД, терзаемых к тому же противоречивыми приказами непосредственного начальства и командования обороной города. Обходя вниманием широко известный, в том числе по многочисленным фото и кино материалам, эпизод с прорывом из окружения 181-й танковой бригады, зажатой на тогдашней окраине города у мясокомбината. Авторы сразу нам заявляют:«немцы прорвались в город 6 июля».

Останки т-34 у трамвайного депо на ул. 9 января из 181 тбр, последние танки которой были рассеяны ПТО противника по улицам города при попытке организованного выхода из окружения.

Отдельным эпизодом в фильме проходит тезис «враг не прошел на левый берег» с демонстрацией в кадре соответствующего памятного камня на Ленинском проспекте. Я не знаю, откуда и с какой целью появилась данная установка, хотя предполагаю её автора - известного краеведа Гринько. Но в книгах до 70-го года издания, эпизод с проникновением немцев на Придачу и бой в рабочем поселке авиазавода описан. А вот в более поздних книгах советского времени данные события отрицаются. И даже сейчас, когда есть достойные исследования, в том числе и на основе документов противника, официальная позиция, озвучиваемая в СМИ не меняется.

А что же произошло 6 июля на левом берегу? Передовой отряд немецкой 24 танковой дивизии в составе десятка танков и мотопехоты, с ходу захватил неповрежденный ВОГРЭСовский мост, вышел к железной дороге и станции Придача, занял близлежащие жилые дома.

На успевших укрепиться в жилых зданиях немцев, поздним вечером 6 июля вышел 392 танковый батальон 180 тяжелой танковой бригады, выдвинувшийся для обеспечения ВОГРЭСского моста. Завязался бой, батальон понес потери и отступил. Дождавшись подкрепления от 6 стрелковой дивизии в виде остатков 125 стрелкового полка, утром 8 июля танкисты пошли на штурм засевших на придаче немцев. Но, как оказалось, те еще 7 июля получили приказ на ликвидацию плацдарма в связи с передислокацией дивизии на юг, к Сталинграду. И в ночь на 8 передовой отряд немцев покинул придачу, взорвав за собой ВОГРЭСовский мост и ж/д пути.

Совершенно ничего не сказано в фильме о второй фазе боёв за Воронеж в течение июля, когда советские части пытались отбить город по горячим следам. Это жесточайшие бои частей НКВД и танковых бригад в СХИ и на севере города, бои за Подклетное и окончательное возвращение в наши руки с. Подгорное.

Несколькими общими фразами уделено внимание Чижовскому плацдарму. Но к сожалению, ни каких либо подробностей о его появлении и использовании мы в фильме не услышим. Ровно как и о масштабных замыслах и проведенных операциях Ватутина, единственным осязаемым результатом которых как раз и явился плацдарм.

Не будет упомянута и Острогожско-Россошанская операция, в результате которой и был освобожден наш город.

Зато услышим в заключении пафосное утверждение: «воронежский фронт выполнил свою задачу прикрыв с юга москву».

Я понимаю, когда подобные утверждения встречаются в послевоенной литературе. Далеко не все документы еще были изучены, еще сильны в наших генералах переживания, справедливо опасающихся за Московское направление. Но сейчас, когда цели и планы немецких операций достаточно изучены, когда с полной уверенностью можно сказать, что столица не была целью немецкой агрессии на 1942 год, подобные пассажи весьма странны.

В общем, содержание фильма не только совершенно не соответствует громкому названию, но весьма, весьма скудно и слабо в историческом плане.