Школа Карла Мая

Школа Карла Мая дала России множество выдающихся деятелей науки и искусства. В разные годы здесь учились Николай Константинович Рерих, Александр Николаевич Бенуа, Валентин Серов, Константин Сомов, Андрей Оль, Яков Френкель, Лев Успенский, Дмитрий Сергеевич Лихачев... В этих стенах зародилось творческое содружество «Мир искусства», здесь учились десятки будущих академиков, докторов наук, художников, композиторов, архитекторов, путешественников и государственных деятелей. Что ж, имеет смысл познакомиться с историей этой школы поближе...

Здание школы К. Мая на 14-й линии:

В 1856 году по инициативе нескольких немецких семейств, принадлежавших к биржевому купечеству, в Петербурге открылась новая школа для мальчиков. Школу возглавил Карл Иванович Май - талантливый педагог с двадцатилетним опытом работы.

Карл Иванович Май:

Май родился в Петербурге в 1820 году. В 1838 году юный Карл с отличием окончил старейшую школу Петербурга «Петришуле», а в 1845 - историко-филологический факультет Санкт-Петербургского Университета; еще на школьной скамье, в возрасте шестнадцати лет, он начал давать платные уроки.

В своей педагогической практике Карл Май следовал учению Иоганна Песталоцци, Николая Ивановича Пирогова и в особенности Константина Дмитриевича Ушинского, книга которого "Человек как предмет воспитания" стала одним из главных руководств для К. Мая. Девизом новой немецкой школы стало изречение основоположника современной педагогики Яна Амоса Каменского «Сперва любить - потом учить».

«Карл Иванович твердо верил в то, что от юного существа можно всего добиться посредством высказываемого к нему доверия, - писал Александр Николаевич Бенуа. - Понятно, что среди нас было немало мальчиков, которые злоупотребляли добротой Карла Ивановича и даже за спиной издевались над этой доверчивостью. Но большинство уважало, любило своего директора...».

Заботой любого педагога у Мая было в равной степени развитие ума, нравственных качеств, эстетического чувства, воли и здоровья ученика. Май умел найти индивидуальный подход к каждому ученику. Он с первого же дня пребывания ребенка в школе отмечал склонности и способности ребенка, старался войти во все обстоятельства своего подопечного, стремился поддерживать связь с семьей ученика. Май был гостем на семейных торжествах, лично справлялся о здоровье заболевших, поддерживал учеников из неимущих семей дополнительным приработком: в зависимости от способностей юноши Май мог устроить его репетитором в какую-нибудь семью или просто поколоть дрова. «Влияние школы на наших детей ограничено, - говорил К. Май, обращаясь к родителям, - много условий должно содействовать, чтобы достичь намеченной вами цели - нравственного и умственного развития детей. Одно из главных влияний - семья; где она не помогает, там вся наша работа - напрасно потраченный труд».

Занятия с первыми десятью учениками начались 10 сентября 1856 года в квартире К.И. Мая в надворном флигеле дома Ершова (1-я линия). В 1860 году школа получила официальное название «Реальное училище на степени гимназии» и переехала в здание по адресу 10-я линия 13. Несколько позже, в 1868 году, школа была разделена на гимназию и реальное отделения. Обучение в гимназии имело более гуманитарный характер, в учебную программу входили древние языки; здесь готовились к поступлению в Университет. Реалисты вместо древних языков обучались языкам современным, естественной истории, химии. Такая структура учебного заведения сохранялась до 1918 года.

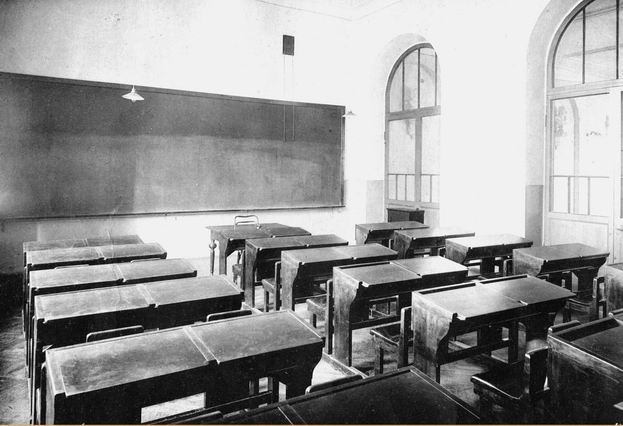

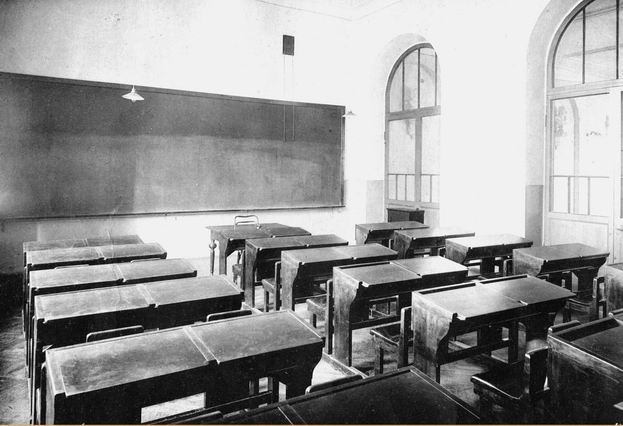

Учебный класс:

Школа К. Мая не была «элитной». Здесь учились дети швейцара и сын министра просвещения, дети военных и интеллигенции, отпрыски аристократических семей и купцов. Разумеется, как и все дети, они шалили и проказничали. На переменах было разрешено бегать, прыгать, кричать и бороться друг с другом, но - не допуская драки, резкостей и ожесточения. Наказания в школе проявлялось сдержанно: провинившиеся записывались в «кондуит» и обязывались остаться после уроков в классе или выполнить некую общественно-полезную работу. Если кому-то из учеников удавалось особо рассердить директора, то на следующий день Май не подавал руки провинившемуся во время традиционного утреннего приветствия.

Сколь сдержанно проявлялись в школе наказания, столь сдержанно проявлялась и похвала: оценка «отлично» всегда выставлялась красными чернилами, в специальных отчетных бланках родителям сообщалось, что такой-то ученик такого-то класса «успевает по всем предметам».

К. Маю и его заместителям на посту директора школы удалось создать сильнейший коллектив педагогов. Лев Успенский писал в своих воспоминаниях: «... У Мая нет и быть не может педагогов-мракобесов, учитлей-черносотинцев, людей "в футлярах", чиновников в вицмундирах. Преподаватели, поколение за поколением, подбирались у Мая по принципу своей научной и педагогической одаренности».

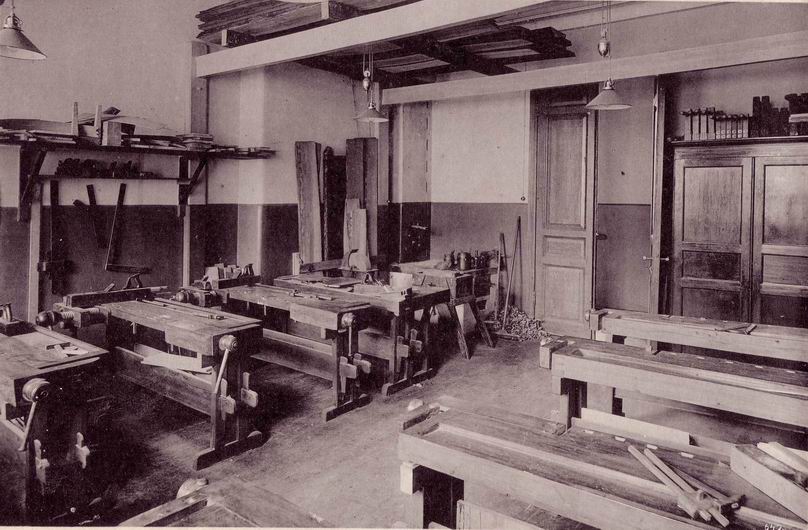

Изначально преподавание в школе велось на немецком и русском языках. На русском языке - кроме собственно языка и литературы - преподавалась русская история, рисование и кое-какие из реальных дисциплин: арифметика, физика, химия, география. На немецком языке - собственно язык, германская литература, всеобщая история, алгебра, геометрия и древние языки. Также преподавались история искусств, пение, танцы, фехтование, столярное дело. В 1882 году гимназии были предоставлены права гимназий Министерства народного просвещения; при этом большая часть предметов стала преподаваться на русском, но по личному разрешению правящего императора было оставлено преподавание древних языков, всеобщей истории и географии на немецком.

Уроки начинались в девять часов и продолжались до полудня. С двенадцати до часу была большая перемена. Полчаса использовалось для гимнастики или подвижных игр «на воле» (взятие снежной крепости, городки, снежки, позже - футбол), а полчаса - на обеденный перерыв. Необходимо отметить демократичность обеда: ученики и учителя во главе с директором питались за одним столом и ели одну и ту же пищу. После большой перемены занятия продолжались до четырех часов.

Столовая в здании школы на 14-й линии:

Детей старались не нагружать домашними заданиями, чтобы у них оставалось как можно больше времени для внеклассной деятельности. Большое внимание уделялось школьным спектаклям. Одновременно могли ставиться сразу три пьесы: например, «Недоросль» Фонвизина, «Трехгрошовый день» Плавта на латинском языке и шиллеровский «Лагерь Валленштейна» на немецком. Однажды во время представления на сцену вышли герольды с изображением майского жука на стягах. Это очень понравилось Маю и с тех пор майский жук стал символом школы. Николай Константинович Рерих вспоминал: «Театр, волшебный фонарь и калейдоскоп были самыми ранними занятиями... В течении гимназических лет несколько раз участвовал в пьесах Островского и Гоголя. Тогда же рисовались и программы, как сейчас помню, с портретом Гоголя». Относительная дороговизна диапозитивов в те времена мешала проведению систематических уроков с «волшебным фонарем», тем не менее было прочитано немало наглядных лекций на темы «О землетрясении», «О Японии», «О лучах радия», «Опыты Герца и телеграфирование без проводов», «О машиностроении», «О Волге» и так далее.

Сцена из школьного спектакля «Женитьба» Н.В. Гоголя. В роли Агафьи Тихоновны - Андрей Оль:

В обучении вообще старались максимально использовать наглядность: в реальных дисциплинах - опыты (номенклатура приборов составляла более 180 наименований, в том числе - спектроскоп, модель паровой машины, различные динамо-машины и т.д.); для истории - карты, иллюстрированные книги, репродукции; на уроках рисования и лепки ученики могли руками «почувствовать» соответствующую историческую эпоху, рисуя присущие ей архитектуру, вооружение; часть занятий по истории искусств проходила прямо в Эрмитаже, Академии Художеств или в училище Штиглица... А вот как Николай Рерих описывал в своих воспоминаниях уроки географии: «В гимназии К. И. Мая чертили карты Азии. Желтой краской отмечали пески Гоби. Боком мягкого карандаша наносили хребты Алтая, Тарбагатая, Алтын-Тага, Кунь-Луня... Белили ледники Гималайские... Не только чертились богато расцвеченные карты, но и лепились цветными пластилинами рельефные изображения со всеми, так милыми нам горами...».

Исторический кабинет:

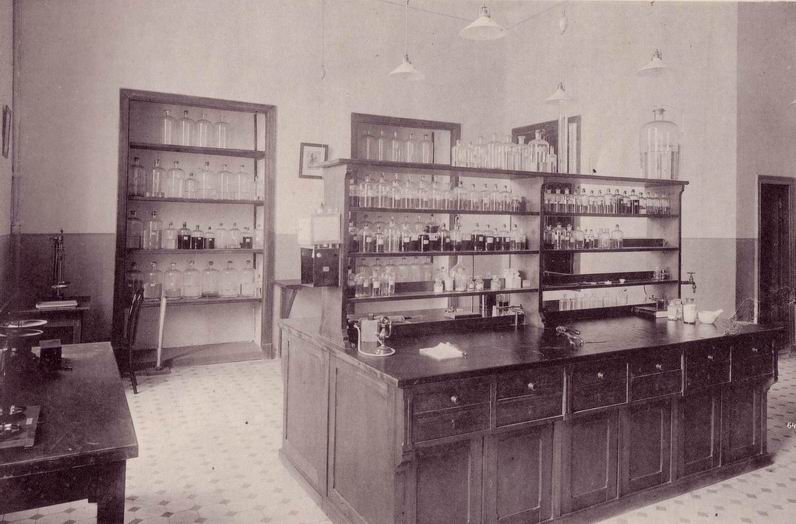

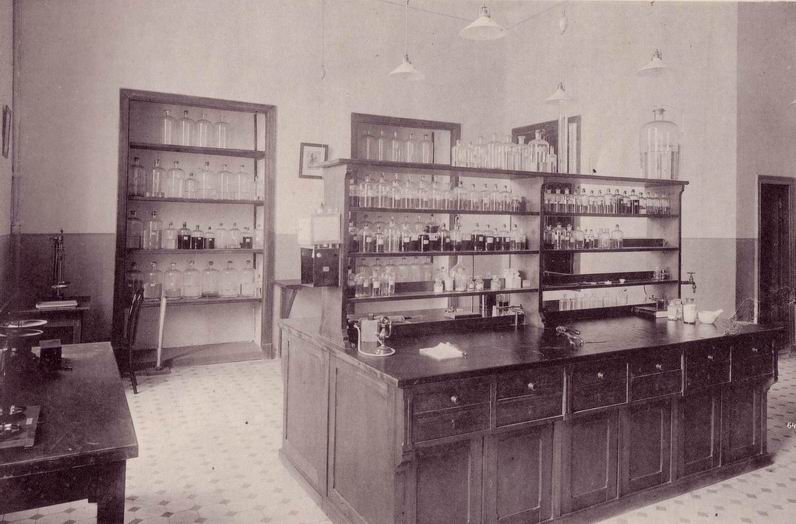

Кабинет химии:

Особое место всегда уделялось русской словесности и истории. Помимо учебной программы проводились литературные чтения по юбилейным датам и в начале каждого учебного года. Был в гимназической программе и такой предмет как выразительное чтение! Ни директор, ни преподаватели не уходили и от обсуждения событий государственной жизни. С учениками обсуждались сравнительные достоинства классической и реальной системы образования, реформы Александра II, события Крымской войны. Они учили критически оценивать происходящее вокруг, умению выслушать оппонента, внушали своим ученикам идею приоритета нравственного начала. Здесь уместно будет привести слова классного наставника Д. В. Ройтмана, который напутствовал своих учеников: «Будьте человечны! Стойте вне всяких партий и их интересов, в рамки которых не может уложиться широкая, разнообразная жизнь».

Помимо обязательных занятий в школе действовали различные кружки: литературный, выпускавший собственный журнал «Майский сборник», исторический, морской, спортивный, авиамодельный (его участники построили первую в России модель самолета). Ученики сами создавали кружки по интересам и это всегда находило поддержку у руководства: школа стремилась к тому, чтобы юноши были самостоятельными и умели применять свои знания на практике.

В школе К. Мая широко использовалось экскурсионное обучение. Ученики посещали Путиловский и Ижорский заводы, Государственную типографию, писчебумажную фабрику, Императорскую Публичную библиотеку, музеи Петербурга. Практиковались и поездки в другие города: Ригу, Ревель, Киев, Москву, Новгород, Выборг... Перед каждой экскурсией проводилось собрание, после поездки подводились итоги в форме совместной беседы или реферата. Помимо экскурсий были и настоящие походы: на Ижору, в Саблино, Лахту, Левашово, парк Лесного института. Известен, скажем, такой случай: летом 1868 года пятнадцать учеников во главе с директором Карлом Ивановичем Маем отправились в пеший поход в сопровождении крестьянина с телегой. Через Острова, Коломяги, Озерки и Парголово вышли в Юкки; там заночевали в училищном доме. Утром - снова в путь. Днем добрались до Токсово и остановились в местном пасторате. В Токсово купались, гуляли, ездили на лошадках, а на следующий день отправились через Юкки домой.

В походах и экскурсиях «майцы» стали формировать собственный музей. К 1918 году в собрании школьного музея была солидная коллекция минералов (в т.ч. самородного золота), монет, археологических древностей и произведений искусства, подаренных музею выпускниками, многие из которых стали именитыми художниками. Работа над музеем школы, совместная подготовка к спектаклям для общешкольных праздников - все это помогало достичь преемственности разных поколений выпускников, сближению детей разного возраста; так возникало особое чувство товарищества - «майский дух». Вот еще один интересный момент: семьям, которые имели собственные выезды (позже - автомобили), рекомендовалось не подвозить своих детей прямо к школе, а высаживать их за квартал, дабы все ученики независимо от социального положения их родителей приходили в школу пешком.

Всяческие всячности в Музее истории школы К. И. Мая:

В 1910 году по проекту академика архитектуры Гримма было построено новое школьное здание (заметим, что академик архитектуры Г. Д. Гримм - выпускник гимназии 1883 года - выполнил проект и осуществлял авторский надзор бесплатно). На участке по адресу 14-я линия 39 были устроены восемь прекрасно оснащенных предметных кабинетов: физический, химический, естественной истории, исторический, географический, рисования, лепки и пения. Также в школе имелась столярная мастерская; мебель, сделанная учениками школы, охотно раскупалась жителями окрестных кварталов, что позволяло слегка пополнять бюджет школы. Школьная библиотека насчитывала 12 тысяч экземпляров на шести языках. Классы были укомплектованы отличной (даже по нынешним меркам!) мебелью; до наших дней сохранилась уникальная парта с регулировкой верхней плоскости по высоте (эта парта представлена в экспозиции Музея истории школы Карла Мая).

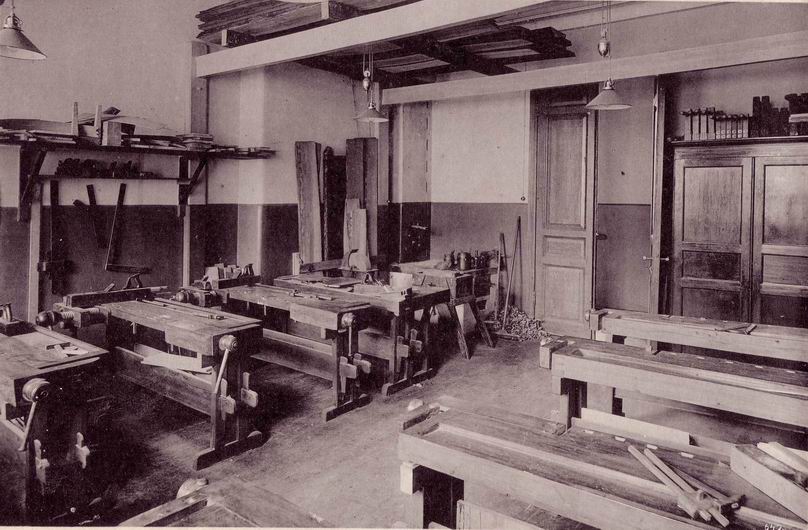

Столярный кабинет:

В 1918 году постановлением Народного комиссариата просвещения было введено совместное обучение мальчиков и девочек, в этом же году школа была национализирована. По введенному в 1922 году порядку нумерации учебных заведений она стала называться 217-й Единой Трудовой Школой. В течении последующих лет эксперименты новой власти с образованием в значительной степени разрушили ту стройную систему воспитания, что создавалась в течении нескольких десятилетий «майскими» педагогами. Окончательный удар был нанесен в 1929 году: статья в «Ленинградской правде» заклеймила школу как оплот аристократии и буржуазии, обвиняла педагогов во вредительстве и «воспитании детей в ненависти к Советской власти»; сами ученики обвинялись в «благородности лиц» и непролетарском происхождении. Вполне в духе того времени автор статьи безаппеляционно заявляла: «Гимназию Мая нужно орабочить. Орабочить не только учащихся, но и учащих...». И гимназию «орабочили»: был уволен директор и упомянутые в статье педагоги, была разорена библиотека, старшие классы были распределены по другим школам. Примечательно, что ненависть советских чиновников обрушилась и на само школьное здание: был уничтожен барельеф с майским жуком и надпись «Гимназiя и реальное училище К.Мая» на фронтоне.

Здесь мы должны прервать свой рассказ о школе К. Мая: у 217-й (ныне 5-й) школы своя славная история, но та, старая школа и ее традиции на многие десятилетия были прочно забыты. С 1978 года здание на 14-й линии занимает Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН). В его помещениях в 1995 году по инициативе директора института члена-корреспондента РАН Р. М. Юсупова был открыт музей, посвященный истории школы К. Мая.

Рабочее место третьего директора А. Л. Липовского в Музее истории школы К. И. Мая:

По материалам:

«Дома рассказывают», сост. И. И. Лисаевич, 1991

«Школа на Васильевском острове» части 1 и 2, Н. В. Благово, 2009

«Музей истории школы К. Мая», сост. Н. В. Благово, 2011

«St. Petrischule. Школа, что на Невском проспекте за кирхой: старейшая школа Санкт-Петербурга. 1709-2005», В. В. Смирнов, 2006

«Пятидесятилетие школы К.И. Мая. 1856-1906», сборник материалов, 1907

Здание школы К. Мая на 14-й линии:

В 1856 году по инициативе нескольких немецких семейств, принадлежавших к биржевому купечеству, в Петербурге открылась новая школа для мальчиков. Школу возглавил Карл Иванович Май - талантливый педагог с двадцатилетним опытом работы.

Карл Иванович Май:

Май родился в Петербурге в 1820 году. В 1838 году юный Карл с отличием окончил старейшую школу Петербурга «Петришуле», а в 1845 - историко-филологический факультет Санкт-Петербургского Университета; еще на школьной скамье, в возрасте шестнадцати лет, он начал давать платные уроки.

В своей педагогической практике Карл Май следовал учению Иоганна Песталоцци, Николая Ивановича Пирогова и в особенности Константина Дмитриевича Ушинского, книга которого "Человек как предмет воспитания" стала одним из главных руководств для К. Мая. Девизом новой немецкой школы стало изречение основоположника современной педагогики Яна Амоса Каменского «Сперва любить - потом учить».

«Карл Иванович твердо верил в то, что от юного существа можно всего добиться посредством высказываемого к нему доверия, - писал Александр Николаевич Бенуа. - Понятно, что среди нас было немало мальчиков, которые злоупотребляли добротой Карла Ивановича и даже за спиной издевались над этой доверчивостью. Но большинство уважало, любило своего директора...».

Заботой любого педагога у Мая было в равной степени развитие ума, нравственных качеств, эстетического чувства, воли и здоровья ученика. Май умел найти индивидуальный подход к каждому ученику. Он с первого же дня пребывания ребенка в школе отмечал склонности и способности ребенка, старался войти во все обстоятельства своего подопечного, стремился поддерживать связь с семьей ученика. Май был гостем на семейных торжествах, лично справлялся о здоровье заболевших, поддерживал учеников из неимущих семей дополнительным приработком: в зависимости от способностей юноши Май мог устроить его репетитором в какую-нибудь семью или просто поколоть дрова. «Влияние школы на наших детей ограничено, - говорил К. Май, обращаясь к родителям, - много условий должно содействовать, чтобы достичь намеченной вами цели - нравственного и умственного развития детей. Одно из главных влияний - семья; где она не помогает, там вся наша работа - напрасно потраченный труд».

Занятия с первыми десятью учениками начались 10 сентября 1856 года в квартире К.И. Мая в надворном флигеле дома Ершова (1-я линия). В 1860 году школа получила официальное название «Реальное училище на степени гимназии» и переехала в здание по адресу 10-я линия 13. Несколько позже, в 1868 году, школа была разделена на гимназию и реальное отделения. Обучение в гимназии имело более гуманитарный характер, в учебную программу входили древние языки; здесь готовились к поступлению в Университет. Реалисты вместо древних языков обучались языкам современным, естественной истории, химии. Такая структура учебного заведения сохранялась до 1918 года.

Учебный класс:

Школа К. Мая не была «элитной». Здесь учились дети швейцара и сын министра просвещения, дети военных и интеллигенции, отпрыски аристократических семей и купцов. Разумеется, как и все дети, они шалили и проказничали. На переменах было разрешено бегать, прыгать, кричать и бороться друг с другом, но - не допуская драки, резкостей и ожесточения. Наказания в школе проявлялось сдержанно: провинившиеся записывались в «кондуит» и обязывались остаться после уроков в классе или выполнить некую общественно-полезную работу. Если кому-то из учеников удавалось особо рассердить директора, то на следующий день Май не подавал руки провинившемуся во время традиционного утреннего приветствия.

Сколь сдержанно проявлялись в школе наказания, столь сдержанно проявлялась и похвала: оценка «отлично» всегда выставлялась красными чернилами, в специальных отчетных бланках родителям сообщалось, что такой-то ученик такого-то класса «успевает по всем предметам».

К. Маю и его заместителям на посту директора школы удалось создать сильнейший коллектив педагогов. Лев Успенский писал в своих воспоминаниях: «... У Мая нет и быть не может педагогов-мракобесов, учитлей-черносотинцев, людей "в футлярах", чиновников в вицмундирах. Преподаватели, поколение за поколением, подбирались у Мая по принципу своей научной и педагогической одаренности».

Изначально преподавание в школе велось на немецком и русском языках. На русском языке - кроме собственно языка и литературы - преподавалась русская история, рисование и кое-какие из реальных дисциплин: арифметика, физика, химия, география. На немецком языке - собственно язык, германская литература, всеобщая история, алгебра, геометрия и древние языки. Также преподавались история искусств, пение, танцы, фехтование, столярное дело. В 1882 году гимназии были предоставлены права гимназий Министерства народного просвещения; при этом большая часть предметов стала преподаваться на русском, но по личному разрешению правящего императора было оставлено преподавание древних языков, всеобщей истории и географии на немецком.

Уроки начинались в девять часов и продолжались до полудня. С двенадцати до часу была большая перемена. Полчаса использовалось для гимнастики или подвижных игр «на воле» (взятие снежной крепости, городки, снежки, позже - футбол), а полчаса - на обеденный перерыв. Необходимо отметить демократичность обеда: ученики и учителя во главе с директором питались за одним столом и ели одну и ту же пищу. После большой перемены занятия продолжались до четырех часов.

Столовая в здании школы на 14-й линии:

Детей старались не нагружать домашними заданиями, чтобы у них оставалось как можно больше времени для внеклассной деятельности. Большое внимание уделялось школьным спектаклям. Одновременно могли ставиться сразу три пьесы: например, «Недоросль» Фонвизина, «Трехгрошовый день» Плавта на латинском языке и шиллеровский «Лагерь Валленштейна» на немецком. Однажды во время представления на сцену вышли герольды с изображением майского жука на стягах. Это очень понравилось Маю и с тех пор майский жук стал символом школы. Николай Константинович Рерих вспоминал: «Театр, волшебный фонарь и калейдоскоп были самыми ранними занятиями... В течении гимназических лет несколько раз участвовал в пьесах Островского и Гоголя. Тогда же рисовались и программы, как сейчас помню, с портретом Гоголя». Относительная дороговизна диапозитивов в те времена мешала проведению систематических уроков с «волшебным фонарем», тем не менее было прочитано немало наглядных лекций на темы «О землетрясении», «О Японии», «О лучах радия», «Опыты Герца и телеграфирование без проводов», «О машиностроении», «О Волге» и так далее.

Сцена из школьного спектакля «Женитьба» Н.В. Гоголя. В роли Агафьи Тихоновны - Андрей Оль:

В обучении вообще старались максимально использовать наглядность: в реальных дисциплинах - опыты (номенклатура приборов составляла более 180 наименований, в том числе - спектроскоп, модель паровой машины, различные динамо-машины и т.д.); для истории - карты, иллюстрированные книги, репродукции; на уроках рисования и лепки ученики могли руками «почувствовать» соответствующую историческую эпоху, рисуя присущие ей архитектуру, вооружение; часть занятий по истории искусств проходила прямо в Эрмитаже, Академии Художеств или в училище Штиглица... А вот как Николай Рерих описывал в своих воспоминаниях уроки географии: «В гимназии К. И. Мая чертили карты Азии. Желтой краской отмечали пески Гоби. Боком мягкого карандаша наносили хребты Алтая, Тарбагатая, Алтын-Тага, Кунь-Луня... Белили ледники Гималайские... Не только чертились богато расцвеченные карты, но и лепились цветными пластилинами рельефные изображения со всеми, так милыми нам горами...».

Исторический кабинет:

Кабинет химии:

Особое место всегда уделялось русской словесности и истории. Помимо учебной программы проводились литературные чтения по юбилейным датам и в начале каждого учебного года. Был в гимназической программе и такой предмет как выразительное чтение! Ни директор, ни преподаватели не уходили и от обсуждения событий государственной жизни. С учениками обсуждались сравнительные достоинства классической и реальной системы образования, реформы Александра II, события Крымской войны. Они учили критически оценивать происходящее вокруг, умению выслушать оппонента, внушали своим ученикам идею приоритета нравственного начала. Здесь уместно будет привести слова классного наставника Д. В. Ройтмана, который напутствовал своих учеников: «Будьте человечны! Стойте вне всяких партий и их интересов, в рамки которых не может уложиться широкая, разнообразная жизнь».

Помимо обязательных занятий в школе действовали различные кружки: литературный, выпускавший собственный журнал «Майский сборник», исторический, морской, спортивный, авиамодельный (его участники построили первую в России модель самолета). Ученики сами создавали кружки по интересам и это всегда находило поддержку у руководства: школа стремилась к тому, чтобы юноши были самостоятельными и умели применять свои знания на практике.

В школе К. Мая широко использовалось экскурсионное обучение. Ученики посещали Путиловский и Ижорский заводы, Государственную типографию, писчебумажную фабрику, Императорскую Публичную библиотеку, музеи Петербурга. Практиковались и поездки в другие города: Ригу, Ревель, Киев, Москву, Новгород, Выборг... Перед каждой экскурсией проводилось собрание, после поездки подводились итоги в форме совместной беседы или реферата. Помимо экскурсий были и настоящие походы: на Ижору, в Саблино, Лахту, Левашово, парк Лесного института. Известен, скажем, такой случай: летом 1868 года пятнадцать учеников во главе с директором Карлом Ивановичем Маем отправились в пеший поход в сопровождении крестьянина с телегой. Через Острова, Коломяги, Озерки и Парголово вышли в Юкки; там заночевали в училищном доме. Утром - снова в путь. Днем добрались до Токсово и остановились в местном пасторате. В Токсово купались, гуляли, ездили на лошадках, а на следующий день отправились через Юкки домой.

В походах и экскурсиях «майцы» стали формировать собственный музей. К 1918 году в собрании школьного музея была солидная коллекция минералов (в т.ч. самородного золота), монет, археологических древностей и произведений искусства, подаренных музею выпускниками, многие из которых стали именитыми художниками. Работа над музеем школы, совместная подготовка к спектаклям для общешкольных праздников - все это помогало достичь преемственности разных поколений выпускников, сближению детей разного возраста; так возникало особое чувство товарищества - «майский дух». Вот еще один интересный момент: семьям, которые имели собственные выезды (позже - автомобили), рекомендовалось не подвозить своих детей прямо к школе, а высаживать их за квартал, дабы все ученики независимо от социального положения их родителей приходили в школу пешком.

Всяческие всячности в Музее истории школы К. И. Мая:

В 1910 году по проекту академика архитектуры Гримма было построено новое школьное здание (заметим, что академик архитектуры Г. Д. Гримм - выпускник гимназии 1883 года - выполнил проект и осуществлял авторский надзор бесплатно). На участке по адресу 14-я линия 39 были устроены восемь прекрасно оснащенных предметных кабинетов: физический, химический, естественной истории, исторический, географический, рисования, лепки и пения. Также в школе имелась столярная мастерская; мебель, сделанная учениками школы, охотно раскупалась жителями окрестных кварталов, что позволяло слегка пополнять бюджет школы. Школьная библиотека насчитывала 12 тысяч экземпляров на шести языках. Классы были укомплектованы отличной (даже по нынешним меркам!) мебелью; до наших дней сохранилась уникальная парта с регулировкой верхней плоскости по высоте (эта парта представлена в экспозиции Музея истории школы Карла Мая).

Столярный кабинет:

В 1918 году постановлением Народного комиссариата просвещения было введено совместное обучение мальчиков и девочек, в этом же году школа была национализирована. По введенному в 1922 году порядку нумерации учебных заведений она стала называться 217-й Единой Трудовой Школой. В течении последующих лет эксперименты новой власти с образованием в значительной степени разрушили ту стройную систему воспитания, что создавалась в течении нескольких десятилетий «майскими» педагогами. Окончательный удар был нанесен в 1929 году: статья в «Ленинградской правде» заклеймила школу как оплот аристократии и буржуазии, обвиняла педагогов во вредительстве и «воспитании детей в ненависти к Советской власти»; сами ученики обвинялись в «благородности лиц» и непролетарском происхождении. Вполне в духе того времени автор статьи безаппеляционно заявляла: «Гимназию Мая нужно орабочить. Орабочить не только учащихся, но и учащих...». И гимназию «орабочили»: был уволен директор и упомянутые в статье педагоги, была разорена библиотека, старшие классы были распределены по другим школам. Примечательно, что ненависть советских чиновников обрушилась и на само школьное здание: был уничтожен барельеф с майским жуком и надпись «Гимназiя и реальное училище К.Мая» на фронтоне.

Здесь мы должны прервать свой рассказ о школе К. Мая: у 217-й (ныне 5-й) школы своя славная история, но та, старая школа и ее традиции на многие десятилетия были прочно забыты. С 1978 года здание на 14-й линии занимает Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН). В его помещениях в 1995 году по инициативе директора института члена-корреспондента РАН Р. М. Юсупова был открыт музей, посвященный истории школы К. Мая.

Рабочее место третьего директора А. Л. Липовского в Музее истории школы К. И. Мая:

По материалам:

«Дома рассказывают», сост. И. И. Лисаевич, 1991

«Школа на Васильевском острове» части 1 и 2, Н. В. Благово, 2009

«Музей истории школы К. Мая», сост. Н. В. Благово, 2011

«St. Petrischule. Школа, что на Невском проспекте за кирхой: старейшая школа Санкт-Петербурга. 1709-2005», В. В. Смирнов, 2006

«Пятидесятилетие школы К.И. Мая. 1856-1906», сборник материалов, 1907