Тов. Фадеев торжественно сообщил в 1939 г. всему миру, что "социализм в СССР уже построен"

Речь придворного писателя А.Фадеева к 10-летию самоубийства (!) Маяковского: «в его стихах в первые в истории мира слились воедино поэзия и коммунизм», социализм уже построен, до коммунизма осталось чуть-чуть. Но Фадеев тоже застрелился, не дождавшись «светлого будущего».

Всемирная выставка в Нью-Йорке, 1939:

СОВЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН

https://history-of-art.livejournal.com/1072758.html

Самый большой фурор на выставке произвел советский павильон. На его строительство были выделены огромные по тем временам средства, 4 миллиона долларов, 70 миллионов в современных ценах! Темпы строительства павильона были воистину стахановские. От начала строительства до начала работы павильона прошло всего несколько месяцев!

Дизайн большинства проспектов был поручен Александру Родченко и его жене Варваре Степановой/

Огромная карта Советского Союза, сделанная из самоцветов - уральские мастера.

Вениамин Кремер, Большие Надежды, Павильон СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году

А в это же время Шапорина пишет в дневниках:

24 января 1939 г.: «Урезаются все заработки - от рабочих до писателей и композиторов. Заводы останавливаются за отсутствием топлива. Газеты полны восхвалений зажиточной и счастливой жизни и водворения трудовой дисциплины. Was ist das? [Что это? (нем.)] Стыдно невероятно. (...) Vergogna [Позор (ит.)].

Кольцов арестован. Уж вознесен был до небес. Каково-то пришлось Алексею Николаевичу [Толстому]. Он с Кольцовым очень дружил последнее время, говорила Людмила».

19 февраля 1939 г.: «Лучше умереть, чем жить в постоянном страхе, в безконечном убожестве, впроголодь. Когда я хожу по улицам в поисках чего-нибудь, я могу только твердить: “Je n’en peux plus” [“Я не могу больше” (фр.)]. Очереди, очереди за всем. Тупые лица, входят в магазин, выходят ни с чем, ссорятся в очередях. Ведь ничего же, ничего нет. Был митинг для работников эстрады по поводу XVIII съезда партии. Крылов говорил, »честно« глядя в лицо слушающих...: “(...) Мы, большевики, единственная партия в мiре, которая довела весь народ до зажиточного состояния, и недалеко то время, когда каждый будет получать по потребностям, с каждого по способностям. Т.е. время полного торжества коммунизма”.

А пока что я совсем не буду удивлена, если узнаю, что вся наша мануфактура и сырье уходят через лимитрофы в Германию».

29 марта 1939 г.: «Гитлер взял Мемель, берет Данциг. Говорили прежде: “Велик Бог земли Русской”. Но, во-первых, мы не земля Русская, а мы анонимный Союз ССР, а во-вторых, Богу не за что нас спасать. С какой легкостью предали свою веру, с какой легкостью забыли все моральные устои. Донос поставлен во главе угла. Донос разрушил деревню.

Могли же в Суноге дать молчаливый, но дружный отпор - никого не раскулачили, а когда вышел приказ раскулачить заведомого богача Галанова, его предупредили и попрятали все его добро где кто мог. Могли же. Но это единичный случай.

Зачем Евдохе надо было доносить на Рыбакова, зачем ей надо было доносить на меня, что я разбазариваю имущество детей и спекулирую их жилплощадью? Я хожу рваная, так что стыдно, т.к. весь мой заработок идет на детей, очевидно, это кажется по нашим временам неправдоподобным.

Non vedere, non sentire, essere di sasso mentre la guerra e la vergogna dura [“Вот счастье - не видать, не просыпаться! Так не буди ж и голос снизь, прохожий” (Микеладжело)].

Я всегда чувствую этот жгучий стыд за Россию, и больно. Лягушки, избравшие себе царя. [Имеется в виду басня Лафонтена “Лягушки, просящие царя”, в конце которой Бог, указывая на последнего кандидата, говорит: “Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже”.] […]

А может быть, великий Бог над нами сжалится ради тех замученных праведников, ради тех миллионов, которые в заточении?

Какая безумная, безпросветная трусость - ни слова не сказать правды на этом съезде. Насколько было бы убедительнее сказать прямо и откровенно: да, товарищи, вся страна раздета, мануфактуры нет, угля не хватает, продуктов питания не хватает, и объяснить, почему это. А заведомая ложь неубедительна. Le mensonge ne peut pas durer (Carlyle) [“Ложь не может длиться” (Карлейль) (фр.)]».

28 апреля 1939 г.: «Мне представляется тело России покрытым гнойными нарывами, везде безтолочь, безхозяйственность, вредительство, склоки, доносы, все заняты мелкими и крупными пакостями, которые надо сделать своим соседям, из-за этих дров и щепок не видно ничего светлого, святого, не видно России.

Смотрю на лица людей, стоящих в верстовых очередях: тупые, обозленные, без всякой мысли, испитые. Они, эти люди, могут стоять в очереди часы, дни, сутки. Терпению их нет границ. Это не терпение, а тупость и маниакальная мысль: дают селедки. Неужели ты не обойдешься без селедки? Нет. Это самовнушение, убившее все остальное.

Донести, сделать гадость, погубить соседа, выслужиться на этом - тоже маниакальная мысль. Ведь никаких же интересов нет».

29 апреля 1939 г.: «Иду по Фурштатской к Литейной, встречаю гражданку с тазиком, наполненным кислой капустой. Как теперь все делают, бросаюсь к ней: “Гражданка, где вы брали капусту?” А капусты эту зиму нет нигде, на рынке она стоит 7 рублей кило (ананас - 20 рублей кг), и за ней огромнейшие очереди.

“Где нам дали, вам не дадут”, - был гордый ответ. Я засмеялась. Все понятно. Рядом находится распределитель НКВД. Наши хозяева - стрептококковая инфекция, разъедающая организм страны. За их заслуги можно и капусты дать».

24 августа 1939 г.: «Пакт о ненападении с Гитлером, с Германией. Какое ненападение? Что, немцы испугались, что мы на них нападем? (...)

Чего им торопиться - русский народ лежит на обеих лопатках, и “лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог”. Лежит, кто пьяный, кто трезвый, но запуганный до потери человеческого облика.

Пакт о ненападении - какой ценой! “Для спасения революции” Ленин отдал 6 стран и контрибуцию, чужое добро легко отдается, отдал моря, а сейчас что мы отдадим? Риббентроп не ехал бы за мелочами. Уж верно стоит - Paris vaut bien une messe [Париж стоит мессы (фр.)]. Вероятно, пойдет в Германию все сырье, нефть, уголь и все прочее, мы, навоз, удобрим благородную германскую почву. Руки Гитлера развязаны. (...) ... и к чему привела эта измена Ленина? 17 миллионов высланных, сколько расстрелянных - имя им легион, закабаленное голодное крестьянство, и вторичный, уже Московский брестский мир с Германией. А сколько в эмиграции. Как Федя говорил: “Это уже не эмиграция, а exode” [исход (фр.)].

Передовица “Правды” по поводу подписания договора кончается словами: “Дружба народов СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне должна получить необходимые условия для своего развития и расцвета”. А? Что это? Кто эти враги? А еще теплые тела убитых в Испании, Чехословакии? Сволочи. Я не могу, меня переполняет такая невероятная злоба, ненависть, презрение, а что можно сделать?..

Ни одного журналиста не осталось из тех, кто имел голос и голову на плечах. (...) Мы знаем, как при Ежове, да и не только при Ежове, люди сознавались в несуществующих преступлениях. Как Крейслер видел пол, залитый кровью, в комнате, куда его ввели на допрос. Его били по щекам.

А. Ахматова рассказывала мне со слов сына, что в прошлом июне 38-го года были такие избиения, что людям переламывали ребра, ключицы.

Что должен был перенести гордый и умный Старчаков, чтобы взять на себя такое преступление! Подумать страшно. Расстрелян ли он, жив ли?

Сын Ахматовой обвиняется в покушении на Жданова.

Бедный Борис Столпаков расстрелян, если не ошибаюсь, еще в 34-м году, почти за год до убийства Кирова, за «покушение» на Кирова. Он был расстрелян в марте […]

Фотография в “Правде” чего стоит! Направо глупые, разъевшиеся морды Сталина и Молотова, а слева, скрестив по-наполеоновски руки, тонко и самоуверенно улыбается фон Риббентроп. Да, дожили. Торжество коммунизма! Урок всем векам и народам, куда приводит “рабоче-крестьянское” patiné de juifs et de géorgiens [с еврейско-грузинским налетом (фр.)] правительство!

По-моему, всякий честный коммунист и революционер должен бы сейчас пустить себе пулю в лоб.

А мы, интеллигенция?

Гаврило Попов сказал Васе: “Ну, слава Богу, по крайней мере, пять лет войны не будет, можно писать оперу. Только вот, пожалуй, ‘Александра Невского’-то уже нельзя продолжать! Потороплюсь взять аванс”. Его “Испанию” уже за несколько дней до приезда Риббентропа сняли.

Коновалова вчера была у Горин-Горяинова, он получил участок под дачу. Рад, что не будет войны, и “надо торопиться строить”. Авось вернут частную собственность.

Недаром наша парадоксальная тетя Леля говорила по поводу уничтожения крестьянских хуторов и огородов: “Это все делается для Адольфа”. И еще: “Мы загонщики фашизма”.

Что же делать? У меня одно ощущение: надо в театре продвигать только русское. Русскую историю, русский эпос, песню. Внедрять это в школу. Знакомить детей с тем единственным богатством, которое у них осталось. Но где авторы? […]

Рабство, германское иго - так я предпочитаю, чтобы оно было открытым. Пусть на каждом углу стоит немецкий шуцман с резиновой дубинкой в руках и бьет направо и налево русских хамов, пьяниц и подхалимов. Может быть, они тогда поймут, где раки зимуют. Но только “может быть”. Мы все в “парадоксальной фазе”, по Павлову. Что же будет дальше?

А пока сахара нет, в провинции и масла нет, сапог нет, мануфактуры нет, транспорта нет».

24 октября 1939 г.: «Прожила с 7-го <по> 29-е на Селигере […] День в Палехе. (...) Обе легковые машины артели забраны на военные нужды, т.е. забрана одна, другая “разута”. Нечего сказать, подготовлены к войне. А ведь, по словам и газетам, готовимся все 20 лет. […]

…От всей этой поездки осталось впечатление хождения по мукам. За видимой нищенской жизнью - стон, общий стон однообразным гуденьем звучит над целой страной.

На Селигере раз вечером вхожу в кухню. Липа, старая девица Слободы, служившая все лето у Н.В., сидит в уголке между плитой и косяком двери, вся съежившись, закрыв лицо руками, сторож Степан у плиты, подбрасывает туда щепки, мрачно смотрит в огонь. “Что с вами?” - “Да вот, плохие вести Степан привез, кончается наша жизнь, и ничем помочь нельзя. Все это указано в Писании, и будет все хуже и хуже”. - “Да в чем тут дело?”

Тут наконец Степан поднял голову: “Был в деревне (Залучье, на другом конце Селигера), при мне приехали из осташковского Рика и объявили, чтобы мы ничего к весне не готовили, огородов не удобряли - весной все село за 5 км от озера отнесут. А только что летом хуторян из-за леса, за пять километров, перевели к нам и поставили их избы вдоль озера, мы радовались, какая деревня большая да красивая стала. А как перевозить? Дают пятьсот рублей, два пуда гвоздей, а что на это сделаешь? Разорение.

Летом был у нас пожар (у Степана до сих пор обгорелые руки), у матери весь двор сгорел, осталось только что на себе. Все сено для коровы сгорело, и сельсовет дал погорельцам разрешение покосить. У матери было накошено воза три. Вот эти, из Рика, забрали всё это сено у погорельцев, отправили в Осташков на военные надобности. Мать взяла свою корову, отвела в сельсовет, привязала к крыльцу и ушла. Кормить не дают, резать не позволяют, что же делать?

Осталось у нас с братом три рубашки. Вот и носишь рубашку месяц, пойдешь в баню, вымоешься, выстираешь, высушишь да опять наденешь. Ведь ни одёвки, ни обуви мы уже десять лет не видим. Сколько сдаем льна, а мануфактуры нам не привозят. Прежде зарежу скотину - у меня кожи будет чем всю семью обуть. Теперь надо зарезать барана - иди в сельсовет на бойню, и там забирают кожу, кишки, кровь.

Задавили льном. Картошки посеяно пятьдесят гектаров, успели убрать только шесть гектаров, остальное осталось под снегом, померзло, а раньше убирать не разрешают, пока со льном не покончишь.

А вы думаете, могу я сказать на собрании в сельсовете, что то или другое неправильно? Вначале находились такие, сейчас: “Как твоя фамилия?” - и на другой день человека не стало. Забрали и пропал, неизвестно куда и где, и навсегда. Теперь соберут нас, так все сидят, опустив голову, подперши ее руками. И ни слова. Правильно, все правильно. Вот теперь погорельцам некуда деться.

А было у нас три церкви. Ну не хотят, чтобы церковь была, так оставили бы так, вот теперь бы людям было куда спрятаться. Так нет же. Был у нас каменный собор красивый, на горе над озером стоял - взорвали, другую каменную тоже разрушили, была деревянная старинная, тоже красивая церковь, крышу сняли, в город отвезли, церковь сожгли.

Сейчас нам все равно. Видим, что погибать, и рукой махнули, молчим, пускай хоть в тюрьму сажают и там хлеб дают”.

Сёла по Селигеру стоят от века; оказывается, уже давно ходят по деревням слухи, что их будут с озера переселять вглубь страны… […]

Сидела на вокзале в Шуе, вечером. Посередине стояла группа рабочих с котомками за спиной, курили. Курить на вокзале запрещено. Подошел милиционер, что-то сказал, а потом вырвал папиросу изо рта рабочего и бросил на пол. Поднялся крик, рабочие обступили милиционера: не имеешь права, говори, рукам воли не давай - казалось, вот-вот начнется рукопашная расправа. Милиционер еле-еле утек.

На скамейке лежал молодой еще человек в стеганом, совершенно рваном ватнике и холщовых штанах. Потом он сел и, низко наклонив голову, начал что-то подвывать. Была ли это песня, не знаю. Милиционер опять появился и стал его выгонять - на вокзале ночевать нельзя. Тот не уходил. Вышел сам комендант. Тут человек вскочил и начал ругаться. Ругал он обоих и трехэтажными и всякими другими словами. “Поговори еще, мы тебя в камеру посадим”. - “А прячьте, такие-сякие, арестуйте, в тюрьме хлеб дают”. Эту фразу я слышала десятки раз.

Рядом со мной сидит баба в черном платке. Заговорила. “Вот какие смелые, сразу видно, городские, рабочие, а у нас в деревне разве скажут слово. Ой, тяжело в колхозе, ни из-за чего работаешь, ни одеться, ни прокормиться, задавили льном”. Баба из-за Нижнего, и повторяет ту же песню, что я слышу по всей дороге.

Еду вечером в Палех. По селам ни одной собаки. Помню, как прежде из каждой избы неслись собаки и провожали проезжавших неистовым лаем. Говорю об этом моему старику вознице (палехскому конюху). “Да видите, кормить-то нечем, да и караулить нечего: кожу с тебя не утащат”.

Палех в упадке. В 38-м году арестовали Александра Ивановича Зубкова, организатора и председателя артели; взял бразды правления Баканов, совсем молодой, партийный, добивавшийся этого всеми средствами и, вероятно, повинный в аресте Зубкова. В связи с арестом Зубкова в дела артели вмешалось НКВД. Из библиотеки были вывезены все материалы, которые умным чекистам показались “божественными”: старинные иллюстрированные Библии Шнорра и более ранние, картоны - копии с новгородских фресок, старинные иконы и копии. Все это (по словам И.И. Василевского) было сожжено.

Все эти ценнейшие вещи служили художникам матерьялами для их работ, как их предки пользовались Библиями XVII века. При Зубкове у артели был свой представитель в Москве Василевский, служивший во Всесоюзхудожнике, достававший им заказы по всей стране. Его сняли под предлогом, что он сын попа и что такое представительство - лишняя трата денег. Василевский получал 700 рублей.

Теперь артель сидит без заказов, и Баканов пустил ее на ширпотреб - то, с чем жестоко боролся Зубков. […]

От поездки осталось какое-то донельзя грустное впечатление, даже мучительное.

И в Палехе после ареста А.И. Зубкова у всех тяжелое настроение. Созидать трудно, а разрушать - ой, как легко».

Л.В. Шапорина «Дневник». Т. 1. М. 2017.

А.Фадеев - речь к 10л. со дня смерти В.Маяковского (1940г) | Свидетель

История театров

svidetel.su

С самого начала идеологическая пропаганда была главным орудием большевиков. Коминтерн выделял на это огромные деньги. Многое держалось в тайне и тщательно скрывалось. Все руководители мировых партий были марионетки и ничего не решали, резолюции конгрессов и пленумов подробно разрабатывались за несколько недель в Москве.

Худ. Сычков Федот Васильевич (1870-1958) «Трудный переход». Две картины датируемые 1912 и 1934 гг.

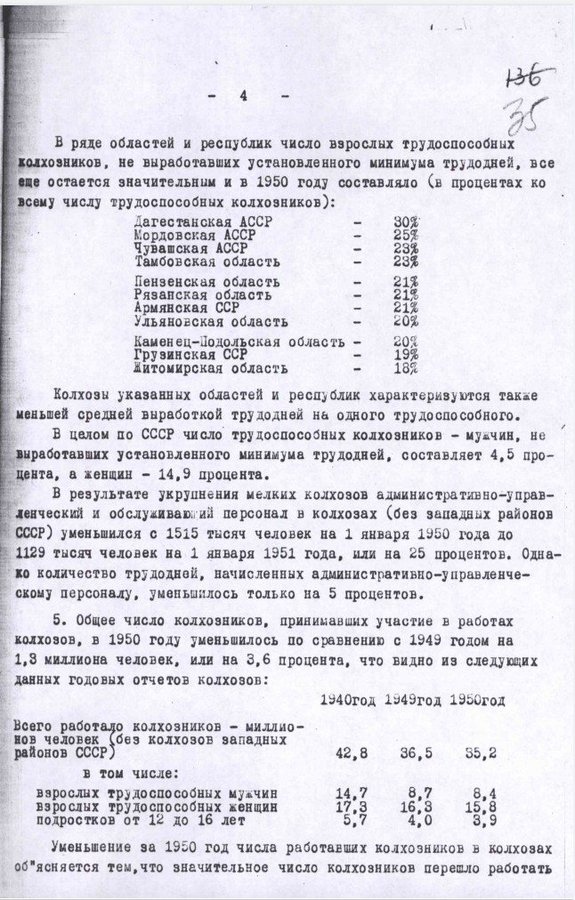

Социализм и в 1950-м тоже был не построен.

3,9 млн отработавших в 1950 г. - дети 12-16 лет (~11% всех трудоспособных!). Это не добровольная штука, на детей 12-16 лет полагалась годовая норма трудодней. Да, та самая советская власть, осуждавшая детский труд по всему миру.