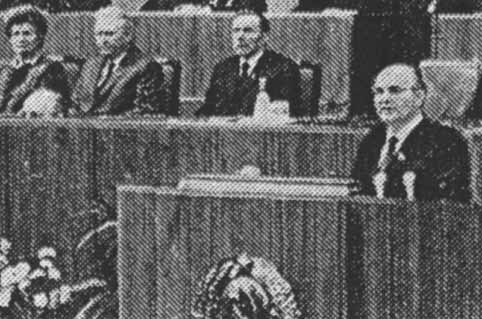

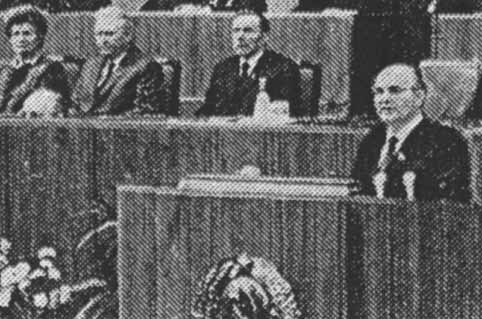

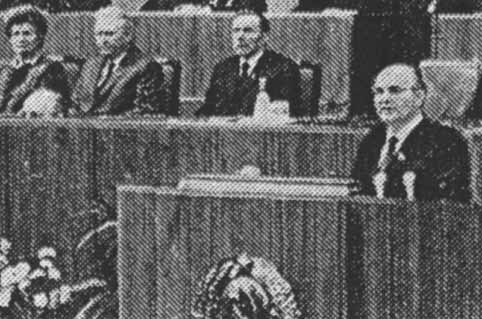

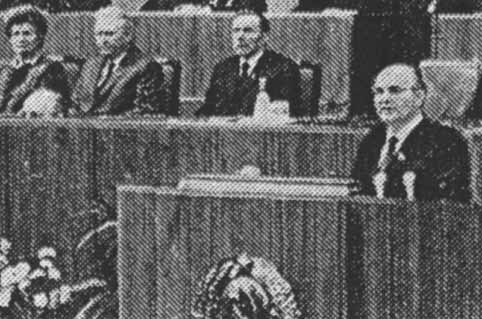

Полторы головы _Горбачева в истории фотоискусства...

...На столе президиума между Терешковой и Лигачёвым...

9 мая 1985 года без четверти девять я вышел из метро под редакцией «Известий». Вошёл в «тайную» дверь редакции у центра эстетики, предъявил удостоверение дежурному милиционеру, поднялся на второй этаж, прошёл насквозь газетный архив редакции и своим ключом открыл толстую стеклянную дверь отдела информатики.

Мне предстояло обычное двенадцатичасовое дежурство, за время которого я должен был выполнить три работы.

Во-первых, мне предстояло ввести в компьютер данные о каждой публикации сегодняшнего номера «Известий» по специальным реквизитам. Накопленные таким образом данные позволяли быстро найти все публикации по фамилии автора, по теме, по ключевым словам, по стране мира, по региону... На то время такого технического новшества не было нигде, кроме как в «Известиях». Даже в «Правде» не было.

Во-вторых, в течение дня с помощью компьютера я должен был отвечать на телефонные вопросы разных служб редакции, в первую очередь - сотрудницам бюро проверки и «свежей голове» следующего номера. Вопросы были разные - от «Как правильно пишется церковный чин Алексия Второго» до «Что писала наша газета в прошлом году по Иркутской области».

Ну и, в-третьих, я просто обязан был сегодня закончить печатать свою дипломную работу «ЭВМ в редакции газеты», защита которой на факультете журналистики МГУ предстояла уже в июне.

В начале десятого специально обученная тётенька принесла комплект свежих газет - «Известия», «Правда» и «Труд». Подшивки этих изданий мы вели параллельно с библиотекой. Свою газету сам бог велел иметь в полном объёме, иначе откуда появятся данные в компьютере. «Правда» полнее других печатала всякие партийные доклады, тоже надо было иметь под рукой. Ну а «Труд» в ту пору была самой популярной газетой, она выходила тиражом около 20 миллионов экземпляров. Эти три подшивки иногда выручали нас во время дежурства быстрее компьютера.

Машинально пролистав все газеты, я понял, что ничего особенного, кроме выступления Горбачёва в Кремле 7 мая ко Дню Победы, опубликованного сегодня, не произошло.

Тут же моё спокойствие было потревожено вошедшей библиотекаршей:

- Сергей, не будете ли вы так любезны отдать библиотеке сегодняшний «Труд»? Нам не принесли почему-то. А вам ведь он не нужен, правда?

- Боюсь, я не смогу осчастливить библиотеку своим «Трудом», - ответил я. - Вы же знаете моего начальника и не хотите землетрясения на смежной территории.

Минуты через две раздался телефонный звонок, я узнал голос заведующей библиотекой, солидной Майи Эдуардовны. Она звонила, скорее всего, из дому:

- Сергей, у нас сегодняшнего «Труда» почему-то нет, а его спрашивает ответственный секретарь редакции. Будьте любезны отдать газету библиотеке.

Я вежливо, но решительно отказал.

Через пять минут вновь позвонил телефон:

- Сергей, это Михаил из секретариата. Главный редактор требует у нас доставить ему домой сегодняшний «Труд», а в библиотеке номер пропал куда-то. Войдите в положение.

- Не могу, Михаил, распоряжением главного редактора у нас в отделе должна быть принципиально полная подшивка.

После этого раздалось еще несколько звонков и я понял, что во всей редакции «Известий» газета «Труд», вышедшая девятого мая, есть только у меня. И еще я понял, что в этом номере есть что-то такое особенное, что стоит узнать самому.

Я стал внимательно читать выступление Горбачёва, пытаясь обнаружить причину нарастающего общественного интереса.

Вновь зазвонил телефон:

- Серёжа, доброе утро, - раздался бодрый и звонкий голос начальника отдела, - как тебе дежурство на День Победы?

- Все спрашивают у меня газету «Труд», Владимир Иосифович.

- Да, мне тоже было уже пару звонков из редакции. Не отдавай никому, понял?

- А что там?

- Посмотри на докладчика, а потом на женщину. Никому газету не отдавай. Всё, пока!

Докладчик в сегодняшнем «Труде» был один - Горбачёв. Ничего особенного. Разве что очки немного темноваты, они делали генсека похожим на польского генерала Ярузельского. Но только я перевёл взгляд левее, на Терешкову, меня как током дёрнуло. На столе президиума между Терешковой и Лигачёвым лежала верхняя половина головы Горбачёва, с теми же темноватыми очками!

Для газеты с тиражом в 20 миллионов экземпляров такое фото на первой полосе могло иметь самые печальные последствия. К тому же это было первое программное выступление нового генсека с кремлёвской трибуны.

А пока ко мне пошли ходоки. Все дежурные сотрудники, которые в этот день обеспечивали жизнедеятельность редакции, посетили мой отдел. Всматривались, цокали языками, каждый второй вспоминал какую-нибудь диковинную газетную историю, но все были едины: та-ко-го никогда не было. Надо отметить, что редакция "Труда" располагалась в доме напротив, это здание было видно из окна моего отдела. Но никто не сходил туда за свежей газеткой, ибо в доме висельника не принято говорить о верёвке.

... На следующий день у меня был выходной, я позвонил на работу и всё узнал.

Фотограф "Труда" в Кремле сделал как минимум два снимка. Сначала общий план: Горбачёв за трибуной на фоне президиума. Потом еще один снимок, поближе, докладчика покрупнее, чуть под другим углом. В редакции напечатали обе фотографии, потом из второй вырезали трибуну с докладчиком, с куском вертикальной панели стола президиума, цветами - и наклеили вырезанное на первую фотографию. Горбачёв стал выглядеть посолиднее, обособленно, представительно, не сливался с подчинёнными. А полчерепа докладчика на первой фотографии заретушировать забыли. Никакого фотошопа тогда знать не знали.

Главный редактор «Труда» Кравченко и фотограф ездили в ЦК КПСС каяться. Что они там выслушали, осталось тайной. Но все сочувствующие уже 10 мая узнали, что газету как бы простили.

Автор этого исторического коллажа - Евгений Халдей, хрестоматийный дедушка советской фотографии. Он снимал много и ярко. Всем известна его фотография «Флаг над Берлином» из мая 1945 года. Да-да, это его снимок. А ровно через сорок лет получилось сами видите что.

В любом случае, результаты работ Халдея большинству мастеров фотографии даже не снились!

Сергей Моргульцев

https://www.proza.ru/2012/06/14/421

А теперь о матрице.

Сценаристика матричного управления (отрывок):

Каждый может выбирать из представленного спектра персонажей кому подражать: мужественный и сильный - подражай Аресу, умный и хитрый - Гермесу, женственная и красивая - Афродите и т.д. Так формировали поведение людей в прошлом, так формируют его и сейчас. Только мы всё же очеловечиваемся и понимаем сегодня больше, чем тогда и, если в прошлом для контроля массовой статистики поведения было достаточно одного «сериала» про богов, то сегодня - их уже тысячи. Секрет в том, что эта технология предлагает определённый спектр матриц, отрезая, затемняя другие варианты. Например, что в мифах Древней Греции, что в сегодняшних сериалах вы не найдёте Праведника.

Эта матрица отчасти проявила себя в фильмах Сталинской эпохи, таких как «Большая семья», «Волга-волга» и другие, но уже в 60-ых, после государственного переворота 1953 года (о нём http://inance.ru/2015/02/iuda/) она была постепенно вымарана из советского искусства.

Мы не зря вспомнили мифы Древней Греции, поскольку их персонажи наряду с персонажами Египетских мифов, от кого они и произошли, очень плотно вплелись в современную культуру (сколько только названий фирм, магазинов и салонов красоты разнообразных «Арес», «Афродита», «Галатея» и пр.), а сценарии мифов стали основой для многих матриц жизни обществ. Дело в том, что если соотносить события современной истории с содержанием мифов, то непредвзятый внимательный и думающий наблюдатель неизбежно приходит к мысли, что правящие «элиты» до сих пор живут под властью мифов древности, чему во многом способствовал З.Фрейд, начитавшись произведений которого, - «Эдипов комплекс» в своей психике обрели и многие из тех, у кого его не было до знакомства с писаниями З.Фрейда.

В СССР в 1920-е годы фрейдизм с его «Эдиповым комплексом» был популярен в марксистско-троцкистских кругах и кругах протроцкистской «беспартийной» «левой» интеллигенции. И это только усугубило перспективы формировавшейся в то время антибольшевистской по своей нравственности и миропониманию «элиты» советского общества. Так советская и постсоветские «элиты» оказались в нашедшей выражение в древних мифах сценаристике матриц, сформированных ещё в древности институтом Дельфийского оракула (о нём стоит написать отдельную статью, тема интереснейшая).

Это проявляется и в наши дни. «Перестройка» началась в соответствии с алгоритмикой мифа о Данае, взаимосвязанного сюжетно с мифом об Эдипе, алгоритмике которого «элита» следует далее.

9 мая 1985 года - в 40-ю годовщину Победы СССР на фашистской Германией - на первой странице газеты «Труд» появилось полголовы только что избранного Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачёва, чем М.С.Горбачёв уподобился отцу Данаи - Акрисию, которому диск внука действительно снёс полголовы.

А спустя 37 дней после появления в газете «Труд» странной фотографии, все отечественные СМИ сообщили о нападении 16 июня 1985 года в Эрмитаже некоего «маньяка» на шедевр Рембрандта - известную во всём мире картину «Даная», написанную по мотивам мифа о Данае, Зевсе и их сыне Персее.

http://www.buro247.ru/images/danae.jpg

И в соответствии с нею в августе 1991 года «элита» прикончила своего «папу» - СССР (как хозяйственно-территориальный комплекс), а спустя три года - в 1993 году - женилась на собственной «маме», предварительно её изнасиловав (была уничтожена советская власть, как форма организации государственного управления делами общества). Если «элита» и далее будут жить и рулить под властью алгоритмики этого мифа, то в финале - полная слепота и изгнание.

Здесь также уместно вспомнить и о судьбе «детей вдовы» («дети вдовы» - условное название масонов). В мифе об Эдипе вдовой является мать Эдипа - Иокаста, поскольку в соответствии с предсказанием дельфийского оракула Эдип убил собственного отца - Лая и женился на своей матери.

Сыновья Иокасты - Этеокл и Полиник и её дочери - Антигона и Исмена, судьба которых чем-то очень напоминает судьбу главного плода постсоветских «элит» - демократии и либерализма. В одной из версий мифа вместо того, чтобы править Фивами в мире и согласии, братья устроили междоусобную войну за власть, в результате которой оба и погибли. Сёстры нарушили запрет на погребение брата Полиника, и одна из них - Антигона была заживо замурована в гробницу, где покончила собой , а другая - Исмена - была казнена за соучастие в этом преступлении (о чём сегодня ставят по всему миру оперные постановки, подкачивая матрицу).

Однако следует понимать, что всякий миф или матрица - специфическая часть реальности, некоторым образом отображающая в себя эту реальность, но не тождественная ей, поскольку человек способен и волен выбирать какую матрицу он будет воплощать своими действиям, особенно, когда понимает, что матричное управление существует. И для того, чтобы мифы не властвовали над реальностью, реальность и мифы необходимо разграничивать. А для этого надо уметь воспринимать и осознавать реальность таковой, какова она есть, и не мифологизировать её в процессе осмысления. Поскольку осознание большей частью - это понимание, а всякое понятие - есть образ вещи, явления или процесса плюс - его код - слово (об этом http://inance.ru/2014/11/informatciya/), то для разграничения мифа и реальности необходим и соответствующий понятийный аппарат, адекватный реальности.

По сути терминологический аппарат позволяющий адекватно описывать реальность, позволяет описывать и матрицы, довлеющие над коллективной психикой людей, а значит даёт возможность людям осмысленно выбирать поддерживаемые ими матрицы. А мы помним, что описанная в лексике матрица - это концепция.

И сегодня, благодаря появлению терминологического аппарата теории управления, созданному русскими учёными в конце 1980-ых, перед всеми в обществе может быть поставлен, а перед многими уже стоит осмысленный выбор концепции (матрицы) управления обществом.

И не стоит забывать, что каждая матрица каким-то образом укладывается или противоречит в каких-то своих частях общевселенскому сценарию-матрице развития Мироздания, который «прописан» во всём многообразии вариантов течения возможных событий. Поэтому выбрать нужно наиболее праведную концепцию, поскольку праведность - это соразмерность действий с общевселенской мерой, это действия в ладу с наилучшим путём развития всего Мироздания, действия нацеленные в Вечность. А как с этим обстоят дела в России?

****

"Провидение - не алгебра; ум человеческий, по простонародному выражению, - не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая, - мощного, мгновенного орудия Провидения..." А.С.Пушкин

Способность, умение «видеть общий ход вещей» - результат личностного развития, одно из главных следствий открытости человека миру, залог освобождения из плена тех или иных эгрегоров и гарант свободы в дальнейшей жизни.

Если видения общего хода вещей нет или если даже оно есть, но «очень хочется» употребить свои способности и оказать воздействие на течение событий, то, если это объективно является злоупотреблением по отношению к Промыслу Божиему, - срабатывает обратная связь (в терминах теории управления) - имеет место непредсказуемый (по месту и времени происшествия и по своим последствиям) для злоупотребляющего чем-либо «случай - мощное, мгновенное орудие Провидения».

(полностью здесь: http://inance.ru/2015/09/matrix/)

9 мая 1985 года без четверти девять я вышел из метро под редакцией «Известий». Вошёл в «тайную» дверь редакции у центра эстетики, предъявил удостоверение дежурному милиционеру, поднялся на второй этаж, прошёл насквозь газетный архив редакции и своим ключом открыл толстую стеклянную дверь отдела информатики.

Мне предстояло обычное двенадцатичасовое дежурство, за время которого я должен был выполнить три работы.

Во-первых, мне предстояло ввести в компьютер данные о каждой публикации сегодняшнего номера «Известий» по специальным реквизитам. Накопленные таким образом данные позволяли быстро найти все публикации по фамилии автора, по теме, по ключевым словам, по стране мира, по региону... На то время такого технического новшества не было нигде, кроме как в «Известиях». Даже в «Правде» не было.

Во-вторых, в течение дня с помощью компьютера я должен был отвечать на телефонные вопросы разных служб редакции, в первую очередь - сотрудницам бюро проверки и «свежей голове» следующего номера. Вопросы были разные - от «Как правильно пишется церковный чин Алексия Второго» до «Что писала наша газета в прошлом году по Иркутской области».

Ну и, в-третьих, я просто обязан был сегодня закончить печатать свою дипломную работу «ЭВМ в редакции газеты», защита которой на факультете журналистики МГУ предстояла уже в июне.

В начале десятого специально обученная тётенька принесла комплект свежих газет - «Известия», «Правда» и «Труд». Подшивки этих изданий мы вели параллельно с библиотекой. Свою газету сам бог велел иметь в полном объёме, иначе откуда появятся данные в компьютере. «Правда» полнее других печатала всякие партийные доклады, тоже надо было иметь под рукой. Ну а «Труд» в ту пору была самой популярной газетой, она выходила тиражом около 20 миллионов экземпляров. Эти три подшивки иногда выручали нас во время дежурства быстрее компьютера.

Машинально пролистав все газеты, я понял, что ничего особенного, кроме выступления Горбачёва в Кремле 7 мая ко Дню Победы, опубликованного сегодня, не произошло.

Тут же моё спокойствие было потревожено вошедшей библиотекаршей:

- Сергей, не будете ли вы так любезны отдать библиотеке сегодняшний «Труд»? Нам не принесли почему-то. А вам ведь он не нужен, правда?

- Боюсь, я не смогу осчастливить библиотеку своим «Трудом», - ответил я. - Вы же знаете моего начальника и не хотите землетрясения на смежной территории.

Минуты через две раздался телефонный звонок, я узнал голос заведующей библиотекой, солидной Майи Эдуардовны. Она звонила, скорее всего, из дому:

- Сергей, у нас сегодняшнего «Труда» почему-то нет, а его спрашивает ответственный секретарь редакции. Будьте любезны отдать газету библиотеке.

Я вежливо, но решительно отказал.

Через пять минут вновь позвонил телефон:

- Сергей, это Михаил из секретариата. Главный редактор требует у нас доставить ему домой сегодняшний «Труд», а в библиотеке номер пропал куда-то. Войдите в положение.

- Не могу, Михаил, распоряжением главного редактора у нас в отделе должна быть принципиально полная подшивка.

После этого раздалось еще несколько звонков и я понял, что во всей редакции «Известий» газета «Труд», вышедшая девятого мая, есть только у меня. И еще я понял, что в этом номере есть что-то такое особенное, что стоит узнать самому.

Я стал внимательно читать выступление Горбачёва, пытаясь обнаружить причину нарастающего общественного интереса.

Вновь зазвонил телефон:

- Серёжа, доброе утро, - раздался бодрый и звонкий голос начальника отдела, - как тебе дежурство на День Победы?

- Все спрашивают у меня газету «Труд», Владимир Иосифович.

- Да, мне тоже было уже пару звонков из редакции. Не отдавай никому, понял?

- А что там?

- Посмотри на докладчика, а потом на женщину. Никому газету не отдавай. Всё, пока!

Докладчик в сегодняшнем «Труде» был один - Горбачёв. Ничего особенного. Разве что очки немного темноваты, они делали генсека похожим на польского генерала Ярузельского. Но только я перевёл взгляд левее, на Терешкову, меня как током дёрнуло. На столе президиума между Терешковой и Лигачёвым лежала верхняя половина головы Горбачёва, с теми же темноватыми очками!

Для газеты с тиражом в 20 миллионов экземпляров такое фото на первой полосе могло иметь самые печальные последствия. К тому же это было первое программное выступление нового генсека с кремлёвской трибуны.

А пока ко мне пошли ходоки. Все дежурные сотрудники, которые в этот день обеспечивали жизнедеятельность редакции, посетили мой отдел. Всматривались, цокали языками, каждый второй вспоминал какую-нибудь диковинную газетную историю, но все были едины: та-ко-го никогда не было. Надо отметить, что редакция "Труда" располагалась в доме напротив, это здание было видно из окна моего отдела. Но никто не сходил туда за свежей газеткой, ибо в доме висельника не принято говорить о верёвке.

... На следующий день у меня был выходной, я позвонил на работу и всё узнал.

Фотограф "Труда" в Кремле сделал как минимум два снимка. Сначала общий план: Горбачёв за трибуной на фоне президиума. Потом еще один снимок, поближе, докладчика покрупнее, чуть под другим углом. В редакции напечатали обе фотографии, потом из второй вырезали трибуну с докладчиком, с куском вертикальной панели стола президиума, цветами - и наклеили вырезанное на первую фотографию. Горбачёв стал выглядеть посолиднее, обособленно, представительно, не сливался с подчинёнными. А полчерепа докладчика на первой фотографии заретушировать забыли. Никакого фотошопа тогда знать не знали.

Главный редактор «Труда» Кравченко и фотограф ездили в ЦК КПСС каяться. Что они там выслушали, осталось тайной. Но все сочувствующие уже 10 мая узнали, что газету как бы простили.

Автор этого исторического коллажа - Евгений Халдей, хрестоматийный дедушка советской фотографии. Он снимал много и ярко. Всем известна его фотография «Флаг над Берлином» из мая 1945 года. Да-да, это его снимок. А ровно через сорок лет получилось сами видите что.

В любом случае, результаты работ Халдея большинству мастеров фотографии даже не снились!

Сергей Моргульцев

https://www.proza.ru/2012/06/14/421

А теперь о матрице.

Сценаристика матричного управления (отрывок):

Каждый может выбирать из представленного спектра персонажей кому подражать: мужественный и сильный - подражай Аресу, умный и хитрый - Гермесу, женственная и красивая - Афродите и т.д. Так формировали поведение людей в прошлом, так формируют его и сейчас. Только мы всё же очеловечиваемся и понимаем сегодня больше, чем тогда и, если в прошлом для контроля массовой статистики поведения было достаточно одного «сериала» про богов, то сегодня - их уже тысячи. Секрет в том, что эта технология предлагает определённый спектр матриц, отрезая, затемняя другие варианты. Например, что в мифах Древней Греции, что в сегодняшних сериалах вы не найдёте Праведника.

Эта матрица отчасти проявила себя в фильмах Сталинской эпохи, таких как «Большая семья», «Волга-волга» и другие, но уже в 60-ых, после государственного переворота 1953 года (о нём http://inance.ru/2015/02/iuda/) она была постепенно вымарана из советского искусства.

Мы не зря вспомнили мифы Древней Греции, поскольку их персонажи наряду с персонажами Египетских мифов, от кого они и произошли, очень плотно вплелись в современную культуру (сколько только названий фирм, магазинов и салонов красоты разнообразных «Арес», «Афродита», «Галатея» и пр.), а сценарии мифов стали основой для многих матриц жизни обществ. Дело в том, что если соотносить события современной истории с содержанием мифов, то непредвзятый внимательный и думающий наблюдатель неизбежно приходит к мысли, что правящие «элиты» до сих пор живут под властью мифов древности, чему во многом способствовал З.Фрейд, начитавшись произведений которого, - «Эдипов комплекс» в своей психике обрели и многие из тех, у кого его не было до знакомства с писаниями З.Фрейда.

В СССР в 1920-е годы фрейдизм с его «Эдиповым комплексом» был популярен в марксистско-троцкистских кругах и кругах протроцкистской «беспартийной» «левой» интеллигенции. И это только усугубило перспективы формировавшейся в то время антибольшевистской по своей нравственности и миропониманию «элиты» советского общества. Так советская и постсоветские «элиты» оказались в нашедшей выражение в древних мифах сценаристике матриц, сформированных ещё в древности институтом Дельфийского оракула (о нём стоит написать отдельную статью, тема интереснейшая).

Это проявляется и в наши дни. «Перестройка» началась в соответствии с алгоритмикой мифа о Данае, взаимосвязанного сюжетно с мифом об Эдипе, алгоритмике которого «элита» следует далее.

9 мая 1985 года - в 40-ю годовщину Победы СССР на фашистской Германией - на первой странице газеты «Труд» появилось полголовы только что избранного Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачёва, чем М.С.Горбачёв уподобился отцу Данаи - Акрисию, которому диск внука действительно снёс полголовы.

А спустя 37 дней после появления в газете «Труд» странной фотографии, все отечественные СМИ сообщили о нападении 16 июня 1985 года в Эрмитаже некоего «маньяка» на шедевр Рембрандта - известную во всём мире картину «Даная», написанную по мотивам мифа о Данае, Зевсе и их сыне Персее.

http://www.buro247.ru/images/danae.jpg

И в соответствии с нею в августе 1991 года «элита» прикончила своего «папу» - СССР (как хозяйственно-территориальный комплекс), а спустя три года - в 1993 году - женилась на собственной «маме», предварительно её изнасиловав (была уничтожена советская власть, как форма организации государственного управления делами общества). Если «элита» и далее будут жить и рулить под властью алгоритмики этого мифа, то в финале - полная слепота и изгнание.

Здесь также уместно вспомнить и о судьбе «детей вдовы» («дети вдовы» - условное название масонов). В мифе об Эдипе вдовой является мать Эдипа - Иокаста, поскольку в соответствии с предсказанием дельфийского оракула Эдип убил собственного отца - Лая и женился на своей матери.

Сыновья Иокасты - Этеокл и Полиник и её дочери - Антигона и Исмена, судьба которых чем-то очень напоминает судьбу главного плода постсоветских «элит» - демократии и либерализма. В одной из версий мифа вместо того, чтобы править Фивами в мире и согласии, братья устроили междоусобную войну за власть, в результате которой оба и погибли. Сёстры нарушили запрет на погребение брата Полиника, и одна из них - Антигона была заживо замурована в гробницу, где покончила собой , а другая - Исмена - была казнена за соучастие в этом преступлении (о чём сегодня ставят по всему миру оперные постановки, подкачивая матрицу).

Однако следует понимать, что всякий миф или матрица - специфическая часть реальности, некоторым образом отображающая в себя эту реальность, но не тождественная ей, поскольку человек способен и волен выбирать какую матрицу он будет воплощать своими действиям, особенно, когда понимает, что матричное управление существует. И для того, чтобы мифы не властвовали над реальностью, реальность и мифы необходимо разграничивать. А для этого надо уметь воспринимать и осознавать реальность таковой, какова она есть, и не мифологизировать её в процессе осмысления. Поскольку осознание большей частью - это понимание, а всякое понятие - есть образ вещи, явления или процесса плюс - его код - слово (об этом http://inance.ru/2014/11/informatciya/), то для разграничения мифа и реальности необходим и соответствующий понятийный аппарат, адекватный реальности.

По сути терминологический аппарат позволяющий адекватно описывать реальность, позволяет описывать и матрицы, довлеющие над коллективной психикой людей, а значит даёт возможность людям осмысленно выбирать поддерживаемые ими матрицы. А мы помним, что описанная в лексике матрица - это концепция.

И сегодня, благодаря появлению терминологического аппарата теории управления, созданному русскими учёными в конце 1980-ых, перед всеми в обществе может быть поставлен, а перед многими уже стоит осмысленный выбор концепции (матрицы) управления обществом.

И не стоит забывать, что каждая матрица каким-то образом укладывается или противоречит в каких-то своих частях общевселенскому сценарию-матрице развития Мироздания, который «прописан» во всём многообразии вариантов течения возможных событий. Поэтому выбрать нужно наиболее праведную концепцию, поскольку праведность - это соразмерность действий с общевселенской мерой, это действия в ладу с наилучшим путём развития всего Мироздания, действия нацеленные в Вечность. А как с этим обстоят дела в России?

****

"Провидение - не алгебра; ум человеческий, по простонародному выражению, - не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая, - мощного, мгновенного орудия Провидения..." А.С.Пушкин

Способность, умение «видеть общий ход вещей» - результат личностного развития, одно из главных следствий открытости человека миру, залог освобождения из плена тех или иных эгрегоров и гарант свободы в дальнейшей жизни.

Если видения общего хода вещей нет или если даже оно есть, но «очень хочется» употребить свои способности и оказать воздействие на течение событий, то, если это объективно является злоупотреблением по отношению к Промыслу Божиему, - срабатывает обратная связь (в терминах теории управления) - имеет место непредсказуемый (по месту и времени происшествия и по своим последствиям) для злоупотребляющего чем-либо «случай - мощное, мгновенное орудие Провидения».

(полностью здесь: http://inance.ru/2015/09/matrix/)