ТПК межконтинентальной баллистической ракеты УР-100 в Самаре

Все самарцы да и многие гости нашего города знают, что наш город на протяжении многих десятилетий тесно связан с авиационной и ракетно-космической отраслью, и этому факту в городе посвящено довольно много различных редких или даже уникальных материальных свидетельств.

Наиболее известный из них, пожалуй - ракета-памятник "Союз", настоящая ракета-носитель, установленная на проспекте Ленина возле музея "Самара космическая".

Но это, так сказать, фасад, широко известный и разрекламированный.

Есть у нас, однако, и менее известные широкой публике, малозаметные, но не менее уникальные памятники былому техническому величию Союза ССР.

Есть у нас в Самаре, например, и первый советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144, о котором я вам рассказывал в прошлом году. Увидеть его не так просто, как ракету "Союз", но вполне реально при желании.

Сегодня я вам расскажу о еще более редком советском техническом чуде, которое сегодня может увидеть практически любой желающий, а несколько десятков лет назад о нём знали даже далеко не все посвященные, не говоря уже о том, что б его увидеть "живьём".

Речь пойдёт об основе ракетно-ядерного щита СССР, самой массовой советской межконтинентальной баллистической ракете (МБР) шахтного базирования УР-100, носившей у военных индекс ГРАУ 8К84, а в странах НАТО известной под индексом SS-11.

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100 в шахтной пусковой установке:

Фото - (с) Ракетные войска СССР - Игорь Дроговоз

10 лет назад на сайте Минобороны РФ была опубликована статья, посвященная юбилею принятия на вооружение МБР УР-100:

21 июля 1967 г. на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были приняты ракеты второго поколения ракетных комплексов (РК) УР-100 (разработчик - научно-производственное объединение «Машиностроение», генеральный конструктор - В.Н. Челомей) и Р-36 (разработчик - конструкторское бюро «Южное», генеральный конструктор - М.К. Янгель).

Ракетный комплекс УР-100 воплотил в себе ряд прогрессивных технических решений, обеспечивающих длительное содержание ракет в полной боеготовности, дистанционное управление пусками и контроль технического состояния ракет и пусковых установок с командного пункта.

Двухступенчатая с последующим разделением ступеней ракета (стартовая масса - 50,1 т, моноблочная головная часть (ГЧ) мощностью около 1 Мт, максимальная дальность полета - 11 тыс. км) имела несущие топливные баки горючего и окислителя с общим днищем.

Высокая готовность к пуску при нахождении на боевом дежурстве, автоматическая подготовка и пуск ракеты, дистанционная автоматическая проверка и ввод полетного задания без доступа к ней позволяли в любых условиях обстановки эффективно поражать как площадные, так и малоразмерные цели.

Повышенная устойчивость по отношению к сейсмическому воздействию ядерных взрывов достигалась установкой контейнера с ракетой в шахте на амортизаторах.

Последний РК УР-100 был снят с боевого дежурства в 1987 г.

УР-100 отличалась от всех предыдущих советских МБР тем, что ракета еще на заводе-изготовителе помещалась в транспортно-пусковой контейнер (ТПК), транспортировалась в нём на стартовую позицию, после установки в шахтную пусковую установку (ШПУ) и заправки компонентами топлива ТПК герметизировался, и ракета всё время боевого дежурства, продолжавшегося десятилетия, находилась в полной готовности к пуску, а при запуске стартовала прямо из ТПК.

Энциклопедия РВСН пишет:

Впервые ТПК был использован на ракете УР-100, принятой на вооружение в 1967. Все ракеты, принимаемые на вооружение после 1967, размещаются в ТПК.

Именно ТПК комплекса УР-100 в целости и сохранности сохранился до наших дней, и увидеть его сегодня может практически каждый, кто понимает, что это, как оно выглядит и где его искать ;)

Я так не поленился и прогулялся на днях немного, дабы еще раз взглянуть на это чудо советской инженерной мысли.

Сначала я попытался показать вам ТПК (индекс ГРАУ 15Я15) с самого интересного доступного ракурса - с торца, для чего мне пришлось взобраться на сугроб.

Опять же, забор с колючей проволокой придает картинке немного таинственности и присущей РВСН секретности, но, увы и ах, дабы посмотреть на ТПК целиком, вам не придется форсировать заборы - доступ к артефакту открыт, хотя обозреть огромную трубу ТПК (Длина ТПК: 19,5 м, Наружный диаметр ТПК: 2,9 м) целиком не так-то и просто ;).

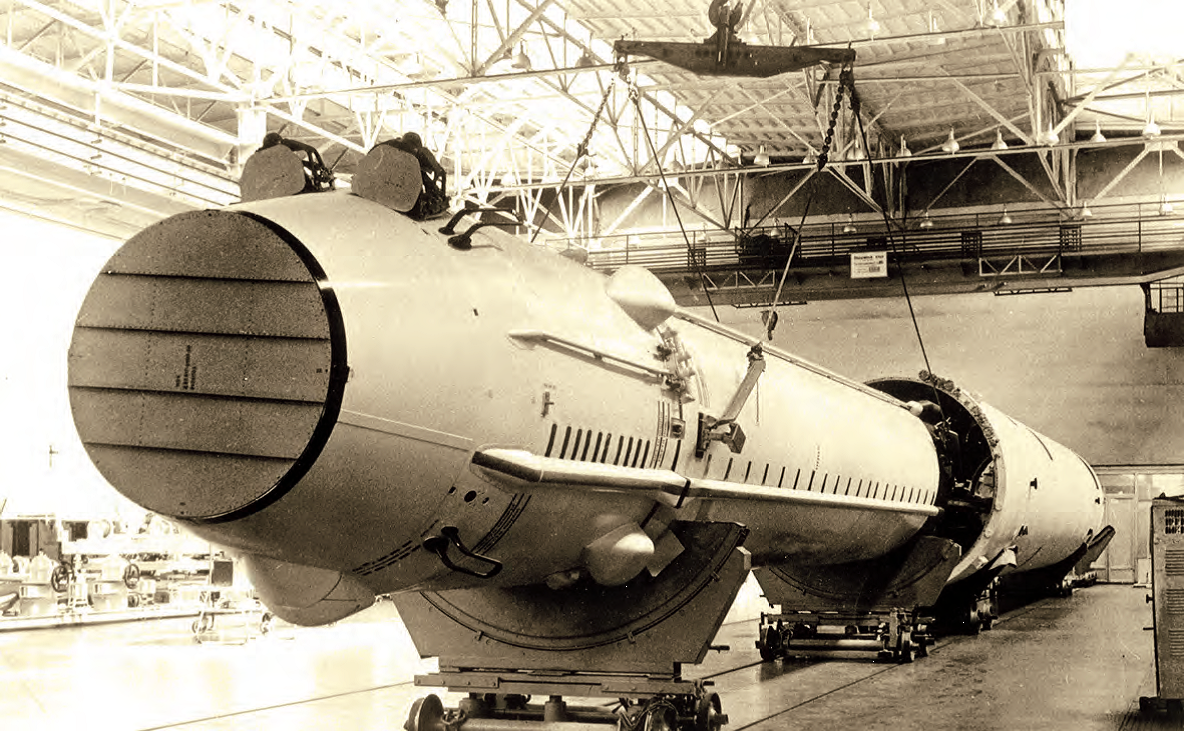

Вот как выглядела ракета перед помещением ее в ТПК (фото - © 2015 Наука и техника) в сборочном цехе:

Транспортно-пусковой контейнер 15Я15 с МБР типа УР-100 / 8К84. Из документации к договору ОСВ-1 (фото - militaryrussia.ru):

Массо-габаритные характеристики УР-100 впечатляют:

Длина ракеты: 16,8 м

Диаметр корпуса: 2 м

Максимальная стартовая масса: 42,3 т

Из них, топливо: 40,3 т

Здоровенная труба ТПК 15Я15 длиной 19.5 метров и наружным диаметром в 2.9 м при помощи специального автомобильного установщика вертикально ставилась в шахту пусковой установки.

Установка ТПК с МБР типа УР-100 агрегатом 15У26 в шахтную пусковую установку (Оружие России. Каталог, том IV. Вооружение и военная техника РВСН. М., "Военный парад", 1996-1997 г.) (фото - militaryrussia.ru):

ТПК накрывался сверху газоотводной решеткой, призванной отвести в стороны газовый факел двигателей 1-й ступени стартующей из шахты ракеты от ее корпуса.

После заправки ракеты высококипящими компонентами топлива ракета 8К84 ампулизировалась в ТПК, а на шахту по рельсам накатывалась защитная крышка ШПУ массой 48 тонн. ТПК с ракетой сверху и снизу оставался закрытым защитными мембранами, обеспечивающими герметичность и необходимый температурно-влажностный режим.

8К84. Крышка ШПУ массой 48 тонн. На контейнере с ракетой защитная мембрана. Фото - starsity.ru

В регламентном режиме с крышки защитного устройства снимаются тросы для срыва мембран ТПК, и крышка медленно поднимается и откатывается при помощи сжатого газа.

В боевом режиме откат крышки осуществляется практически мгновенно пиропатронами, одновременно срывая защитные мембраны на нижнем и верхнем торцах ТПК. После дистанционного получения с командного пункта полетного задания и раскрутки гироскопов ракета стартовала прямо из ТПК.

МБР УР-100 / 8К84 в полете (фото - НПО машиностроения) (militaryrussia.ru):

Теперь несколько слов о том, как и почему ТПК баллистической ракеты оказался у нас в Самаре, хотя у нас не производились ни компоненты комплекса УР-100, и не базировались ракетные полки РВСН, вооруженные этими ракетами.

Всё дело в том, что наш ТПК 15Я15 расположен возле забора Военной кафедры Самарского университета, в прошлом - Военной кафедры Куйбышевского Авиационного института (КуАИ), на которой я отучился несколько десятилетий назад, и на которой впервые и познакомился с УР-100 в рамках обучения на офицера РВСН.

Из истории военной кафедры университета (бывш. КуАИ) известно следующее:

С 1962 по 1985 гг. военная кафедра осуществляла подготовку специалистов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Это время становления мощной учебно-материальной базы: кафедра получила отдельный корпус с ангаром-лабораторией, ракетную технику, системы управления и контроля.

Руководили кафедрой в этот период полковники М.Н.Генералов (1969-1979) и В.В.Сонин (1979-1987 гг.).

Полковник В.В.Сонин пришел на военную кафедру с должности командира отдельной части РВСН, имея богатейший опыт эксплуатации ракет подземного базирования.

С 1985 г. кафедра вновь перешла на подготовку специалистов по профилю военно-воздушных сил.

Так получилось, что, получив после окончания в 1985 году военной кафедры КуАИ военную специальность ракетчика, я оказался в последнем "ракетном" выпуске военной кафедры КуАИ.

В 1983 году, когда я третьекурсником пришел обучаться на военную кафедру, ТПК уже стоял у нее во дворе.

Мне стало интересно, когда он там появился, и вот что удалось выяснить.

Военная кафедра появилась в КуАИ практически с его основания, в 1944 году, однако первоначально она готовила технических специалистов для ВВС:

Базой военной кафедры являлся учебный аэродром и отделение "газовки" самолетов, которые располагались на территории бывшего аэродрома ОСОАВИАХИМа - это было огромное поле, ограниченное нынешними улицами: Мяги - Аэродромная - Авроры - Мориса Тореза.

Военная кафедра располагалась в 1-м учебном корпусе института (ул. Молодогвардейская, 151).

О базе военной кафедры КуАИ на аэродроме ОСОАВИАХИМа я уже рассказывал ранее - в частности, тогда мы с вами выяснили, что на космоснимке Куйбышева, сделанном американским спутником в 1965 году, еще видны самолёты, а вот на снимке, сделанном в следующем, 1966, году, их уже там и в помине нет.

Изучая космоснимки территории военной кафедры КуАИ на ул. Врубеля за 1960-е-70-е годы, я попутно выяснил, куда делись эти самолеты с аэродрома ОСОАВИАХИМа.

Взгляните на январский снимок 1966 года - ангар военной кафедры уже построен, учебный корпус находится в стадии строительства, территория вокруг еще не обустроена:

Летний снимок того же, 1966, года, показывает нам уже готовое здание военной кафедры КуАИ с прилегающей огражденной территорией, а на ней - "пропавшие" с территории бывшего аэродрома ОСОАВИАХИМа самолеты:

ТПК на территории кафедры отсутствует, что и не удивительно - УР100 поступит на вооружение РВСН только в июле 1967 года.

Снимок 1967 года показывает нам на кафедре все те же самолеты, ТПК пока не видно, хотя по данным университетской истории кафедра готовит специалистов не для ВВС, а для РВСН, еще с 1962 года.

Следующий снимок в приличном разрешении территории КУАИ у меня есть только за 1972 год, и на нем мы видим, что число самолетов на территории уменьшилось до одного:

Следующий в хронологическом порядке снимок в приличном разрешении - за 1976 год, и на нем уже отчетливо различим наш ТПК 15Я15 на своём привычном месте:

Выходит, что ТПК стоит на одном месте как минимум с 1976 года, то есть - не менее 46 лет под открытым небом, и выглядит еще вполне себе ничего.

Умели делать вещи в СССР!

На этом наш краткий экскурс в историю советских РВСН и судьбу одного из их артефактов закончен.

Источники:

Энциклопедия РВСН на сайте Минобороны РФ

Ракетные войска СССР - Игорь Дроговоз,

Ракетно-ядерный щит Родины. Часть 2 © 2015 Наука и техника

УР-100 / 8К84 / РС-10 - SS-11 SEGO

Оружие России

Наиболее известный из них, пожалуй - ракета-памятник "Союз", настоящая ракета-носитель, установленная на проспекте Ленина возле музея "Самара космическая".

Но это, так сказать, фасад, широко известный и разрекламированный.

Есть у нас, однако, и менее известные широкой публике, малозаметные, но не менее уникальные памятники былому техническому величию Союза ССР.

Есть у нас в Самаре, например, и первый советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144, о котором я вам рассказывал в прошлом году. Увидеть его не так просто, как ракету "Союз", но вполне реально при желании.

Сегодня я вам расскажу о еще более редком советском техническом чуде, которое сегодня может увидеть практически любой желающий, а несколько десятков лет назад о нём знали даже далеко не все посвященные, не говоря уже о том, что б его увидеть "живьём".

Речь пойдёт об основе ракетно-ядерного щита СССР, самой массовой советской межконтинентальной баллистической ракете (МБР) шахтного базирования УР-100, носившей у военных индекс ГРАУ 8К84, а в странах НАТО известной под индексом SS-11.

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100 в шахтной пусковой установке:

Фото - (с) Ракетные войска СССР - Игорь Дроговоз

10 лет назад на сайте Минобороны РФ была опубликована статья, посвященная юбилею принятия на вооружение МБР УР-100:

21 июля 1967 г. на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были приняты ракеты второго поколения ракетных комплексов (РК) УР-100 (разработчик - научно-производственное объединение «Машиностроение», генеральный конструктор - В.Н. Челомей) и Р-36 (разработчик - конструкторское бюро «Южное», генеральный конструктор - М.К. Янгель).

Ракетный комплекс УР-100 воплотил в себе ряд прогрессивных технических решений, обеспечивающих длительное содержание ракет в полной боеготовности, дистанционное управление пусками и контроль технического состояния ракет и пусковых установок с командного пункта.

Двухступенчатая с последующим разделением ступеней ракета (стартовая масса - 50,1 т, моноблочная головная часть (ГЧ) мощностью около 1 Мт, максимальная дальность полета - 11 тыс. км) имела несущие топливные баки горючего и окислителя с общим днищем.

Высокая готовность к пуску при нахождении на боевом дежурстве, автоматическая подготовка и пуск ракеты, дистанционная автоматическая проверка и ввод полетного задания без доступа к ней позволяли в любых условиях обстановки эффективно поражать как площадные, так и малоразмерные цели.

Повышенная устойчивость по отношению к сейсмическому воздействию ядерных взрывов достигалась установкой контейнера с ракетой в шахте на амортизаторах.

Последний РК УР-100 был снят с боевого дежурства в 1987 г.

УР-100 отличалась от всех предыдущих советских МБР тем, что ракета еще на заводе-изготовителе помещалась в транспортно-пусковой контейнер (ТПК), транспортировалась в нём на стартовую позицию, после установки в шахтную пусковую установку (ШПУ) и заправки компонентами топлива ТПК герметизировался, и ракета всё время боевого дежурства, продолжавшегося десятилетия, находилась в полной готовности к пуску, а при запуске стартовала прямо из ТПК.

Энциклопедия РВСН пишет:

Впервые ТПК был использован на ракете УР-100, принятой на вооружение в 1967. Все ракеты, принимаемые на вооружение после 1967, размещаются в ТПК.

Именно ТПК комплекса УР-100 в целости и сохранности сохранился до наших дней, и увидеть его сегодня может практически каждый, кто понимает, что это, как оно выглядит и где его искать ;)

Я так не поленился и прогулялся на днях немного, дабы еще раз взглянуть на это чудо советской инженерной мысли.

Сначала я попытался показать вам ТПК (индекс ГРАУ 15Я15) с самого интересного доступного ракурса - с торца, для чего мне пришлось взобраться на сугроб.

Опять же, забор с колючей проволокой придает картинке немного таинственности и присущей РВСН секретности, но, увы и ах, дабы посмотреть на ТПК целиком, вам не придется форсировать заборы - доступ к артефакту открыт, хотя обозреть огромную трубу ТПК (Длина ТПК: 19,5 м, Наружный диаметр ТПК: 2,9 м) целиком не так-то и просто ;).

Вот как выглядела ракета перед помещением ее в ТПК (фото - © 2015 Наука и техника) в сборочном цехе:

Транспортно-пусковой контейнер 15Я15 с МБР типа УР-100 / 8К84. Из документации к договору ОСВ-1 (фото - militaryrussia.ru):

Массо-габаритные характеристики УР-100 впечатляют:

Длина ракеты: 16,8 м

Диаметр корпуса: 2 м

Максимальная стартовая масса: 42,3 т

Из них, топливо: 40,3 т

Здоровенная труба ТПК 15Я15 длиной 19.5 метров и наружным диаметром в 2.9 м при помощи специального автомобильного установщика вертикально ставилась в шахту пусковой установки.

Установка ТПК с МБР типа УР-100 агрегатом 15У26 в шахтную пусковую установку (Оружие России. Каталог, том IV. Вооружение и военная техника РВСН. М., "Военный парад", 1996-1997 г.) (фото - militaryrussia.ru):

ТПК накрывался сверху газоотводной решеткой, призванной отвести в стороны газовый факел двигателей 1-й ступени стартующей из шахты ракеты от ее корпуса.

После заправки ракеты высококипящими компонентами топлива ракета 8К84 ампулизировалась в ТПК, а на шахту по рельсам накатывалась защитная крышка ШПУ массой 48 тонн. ТПК с ракетой сверху и снизу оставался закрытым защитными мембранами, обеспечивающими герметичность и необходимый температурно-влажностный режим.

8К84. Крышка ШПУ массой 48 тонн. На контейнере с ракетой защитная мембрана. Фото - starsity.ru

В регламентном режиме с крышки защитного устройства снимаются тросы для срыва мембран ТПК, и крышка медленно поднимается и откатывается при помощи сжатого газа.

В боевом режиме откат крышки осуществляется практически мгновенно пиропатронами, одновременно срывая защитные мембраны на нижнем и верхнем торцах ТПК. После дистанционного получения с командного пункта полетного задания и раскрутки гироскопов ракета стартовала прямо из ТПК.

МБР УР-100 / 8К84 в полете (фото - НПО машиностроения) (militaryrussia.ru):

Теперь несколько слов о том, как и почему ТПК баллистической ракеты оказался у нас в Самаре, хотя у нас не производились ни компоненты комплекса УР-100, и не базировались ракетные полки РВСН, вооруженные этими ракетами.

Всё дело в том, что наш ТПК 15Я15 расположен возле забора Военной кафедры Самарского университета, в прошлом - Военной кафедры Куйбышевского Авиационного института (КуАИ), на которой я отучился несколько десятилетий назад, и на которой впервые и познакомился с УР-100 в рамках обучения на офицера РВСН.

Из истории военной кафедры университета (бывш. КуАИ) известно следующее:

С 1962 по 1985 гг. военная кафедра осуществляла подготовку специалистов для Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Это время становления мощной учебно-материальной базы: кафедра получила отдельный корпус с ангаром-лабораторией, ракетную технику, системы управления и контроля.

Руководили кафедрой в этот период полковники М.Н.Генералов (1969-1979) и В.В.Сонин (1979-1987 гг.).

Полковник В.В.Сонин пришел на военную кафедру с должности командира отдельной части РВСН, имея богатейший опыт эксплуатации ракет подземного базирования.

С 1985 г. кафедра вновь перешла на подготовку специалистов по профилю военно-воздушных сил.

Так получилось, что, получив после окончания в 1985 году военной кафедры КуАИ военную специальность ракетчика, я оказался в последнем "ракетном" выпуске военной кафедры КуАИ.

В 1983 году, когда я третьекурсником пришел обучаться на военную кафедру, ТПК уже стоял у нее во дворе.

Мне стало интересно, когда он там появился, и вот что удалось выяснить.

Военная кафедра появилась в КуАИ практически с его основания, в 1944 году, однако первоначально она готовила технических специалистов для ВВС:

Базой военной кафедры являлся учебный аэродром и отделение "газовки" самолетов, которые располагались на территории бывшего аэродрома ОСОАВИАХИМа - это было огромное поле, ограниченное нынешними улицами: Мяги - Аэродромная - Авроры - Мориса Тореза.

Военная кафедра располагалась в 1-м учебном корпусе института (ул. Молодогвардейская, 151).

О базе военной кафедры КуАИ на аэродроме ОСОАВИАХИМа я уже рассказывал ранее - в частности, тогда мы с вами выяснили, что на космоснимке Куйбышева, сделанном американским спутником в 1965 году, еще видны самолёты, а вот на снимке, сделанном в следующем, 1966, году, их уже там и в помине нет.

Изучая космоснимки территории военной кафедры КуАИ на ул. Врубеля за 1960-е-70-е годы, я попутно выяснил, куда делись эти самолеты с аэродрома ОСОАВИАХИМа.

Взгляните на январский снимок 1966 года - ангар военной кафедры уже построен, учебный корпус находится в стадии строительства, территория вокруг еще не обустроена:

Летний снимок того же, 1966, года, показывает нам уже готовое здание военной кафедры КуАИ с прилегающей огражденной территорией, а на ней - "пропавшие" с территории бывшего аэродрома ОСОАВИАХИМа самолеты:

ТПК на территории кафедры отсутствует, что и не удивительно - УР100 поступит на вооружение РВСН только в июле 1967 года.

Снимок 1967 года показывает нам на кафедре все те же самолеты, ТПК пока не видно, хотя по данным университетской истории кафедра готовит специалистов не для ВВС, а для РВСН, еще с 1962 года.

Следующий снимок в приличном разрешении территории КУАИ у меня есть только за 1972 год, и на нем мы видим, что число самолетов на территории уменьшилось до одного:

Следующий в хронологическом порядке снимок в приличном разрешении - за 1976 год, и на нем уже отчетливо различим наш ТПК 15Я15 на своём привычном месте:

Выходит, что ТПК стоит на одном месте как минимум с 1976 года, то есть - не менее 46 лет под открытым небом, и выглядит еще вполне себе ничего.

Умели делать вещи в СССР!

На этом наш краткий экскурс в историю советских РВСН и судьбу одного из их артефактов закончен.

Источники:

Энциклопедия РВСН на сайте Минобороны РФ

Ракетные войска СССР - Игорь Дроговоз,

Ракетно-ядерный щит Родины. Часть 2 © 2015 Наука и техника

УР-100 / 8К84 / РС-10 - SS-11 SEGO

Оружие России