22 июня 1941: мифы и правда о войне в воздухе -- журнал "Фома"

22 июня 1941 года гитлеровская Германия с союзниками вторглась на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война, колоссальная по масштабу и жертвам. Напомним, что через две недели (!) боев враг уже ворвался в Смоленск и оказался у ворот Москвы.

Отдельная больная тема здесь - авиация.

Многие часто пишут о ее полном разгроме уже в первые часы первые часы приграничного сражения. О том, что летчики утром 22 июня якобы спокойно спали, в то время как на наши аэродромы и города посыпались вражеские бомбы. А подробнее об этом Сергей Варшавчик говорит на сайте журнала "Фома" с историком авиации, автором проекта «Архивная революция» Михаилом Тиминым.

И начнём с разговора на волнующую многих тему о предвоенном периоде, а именно с воздушной разведки, которую немцы постоянно вели непосредственно над территорией Советского Союза.

- Пожалуй, поскольку из песни слова не выкинешь, начать придётся с вопроса, который касается периода до начала боевых действий. Почему СССР позволил так спокойно проводить немцам разведку своей территории? Настолько доверяли Гитлеру? Неужели ничего не пытались предпринять?

- Нет, конечно, не доверяли и пытались предпринимать меры по противодействию. Но тут сыграл свою роль фактор некоторой технической отсталости. Немцы начали воздушную разведку примерно в январе 1941 года. Действовали они специально изготовленными для этой миссии высотными разведчиками «Юнкерс-86П» (Ju86P). На самолеты были установлены гермокабины, дизельные двигатели с турбокомпрессорами. И полеты выполнялись на высотах порядка 12 километров. В тот момент советская ПВОВ тот момент советская ПВО даже не всегда могла засечь такие самолеты.

«Юнкерс» Ju 86P-2 из 4.(F)/Ob.d.L, во время секретных полётов над СССР, зима 1941 года.

То, что мы имеем - порядка 100 зафиксированных советской стороной полетов дальних разведчиков, к сожалению, это верхушка айсберга, то, что советские посты ПВО смогли визуально зафиксировать. Предпринимались действия по перехвату воздушных разведчиков. Эффективно это удалось сделать лишь один раз - 15 апреля 1941 года, когда немецкий самолет из-за поломки одного из двигателей снизился и был перехвачен заместителем командира 46-го истребительно-авиационного полка старшим лейтенантом Шалуновым в районе Ровно. После нескольких имитаций атак немцы были вынуждены сесть на поле. Самолет они взорвали.

До этого был трагический инцидент 10 апреля 1941 года в районе Каунаса, когда попытка летчиков 31-го истребительного авиационного полка перехватить высотный немецкий разведчик закончилась тем, что один истребитель сорвался в штопор (видимо, из-за повреждения кислородного оборудования) - летчик потерял сознание и разбился. Пилот другой машины, попавшей в штопор, покинул ее на парашюте.

Пилоты истребителей МиГ-3 в ожидании приказа на взлет

Даты немецких аэрофотосъемок первой половины 1941 года, которые хранятся в американском Национальном архиве, часто не отмечены в журнале учета полетов германских воздушных разведчиков советской ПВО. Например, 20 июня 1941 года немцы снимали Ригу, а пролет не зафиксирован нашей противовоздушной обороной. Сколько было полетов, на сегодняшний день неизвестно, потому что серьезных немецких исследований на эту тему нет, за исключением одного, в котором в основном технические аспекты.

Подполковник Теодор Ровель, 09.02.1894 - 06.06.1978 - лучший шпион Рейха

Этими полетами занималась специальная разведывательная авиагруппа под руководством полковника Теодора Ровеля (подчиненная командующему люфтваффе). Имела на вооружении несколько модификаций самолётов-разведчиков, в том числе, экспериментальных (Me-261V3, He-177А-3, Ju-88B/C-7 и ряд других). Данное организационное объединение соединяло в себе боевые и научно-исследовательские возможности. У нас ничего подобного не было.

- Общеизвестно, что наша авиация понесла огромные потери в первые дни войны. Долгое время в книгах, включая школьные учебники, давалась картина мгновенной гибели чуть ли не всех машин на аэродромах. Неужели действительно вот так «проспали»? Или события развивались по иному сценарию?

- Нет, не проспали. В ночь перед нападением была передана в приграничные округа директива без номера, которая была подготовлена около 20:30 советским политическим руководством 21 июня 1941 года.

В ней было указано, что стоит ожидать враждебных действий со стороны Германии, хотя они могут иметь провокационный характер. Поэтому около трех часов ночи уже 22 июня все советские части в приграничной полосе были подняты по тревоге. Вплоть до того, что личный состав опробовал самолеты, двигатели, отстрелял пулеметы и находился, в общем-то, в состоянии боевой готовности.

Единственно, что не сделали, - это не подняли в воздух дежурные звенья или эскадрильи. Из-за этого, часть аэродромов действительно было атакована без противодействия советской стороны, самолеты ВВС Красной армии начали взлетать после первых ударов.

- Причины поражений, о которых пишут и спорят: какие считаете надуманными, а какие реальными?

- В нашей историографии они не анализировались в принципе по понятным причинам. Какие-то робкие исследования, которые пытались вести в 60-80-е годы, базировались на очень небольшом объеме советских документов. Потому что работать в Центральном архиве министерства обороны было очень сложно. Все работы делятся на две части. Первое - исследование боевого пути частей и соединений, то есть воздушных армий, некоторых дивизий и отдельных полков. Второе - военные мемуары. В этих исследованиях главным была героизация того или иного соединения. Немецкие потери брались по нашим данным. Они необъективны в силу того, что проверить, сколько самолетов противника сбито в воздухе или уничтожено на аэродроме, было практически невозможно.

- По итогам начала войны: можно ли говорить о разгроме советской авиации? Каково было положение дел, настрой лётного состава, воздействие нашей авиации на противника?

- Говорить так неверно, потому что мгновенного уничтожения авиационной группировки не состоялось. Хотя на определенных направлениях нечто такое происходило. Если мы берем западное и северо-западное направление, то есть Западный и Северо-Западный фронты, фактически основная масса советских самолетов-истребителей ВВС там была уничтожена 22-23 июня 1941 года. Потеряно 70-80 % - уничтоженные в воздухе, на земле, из-за повреждений и неисправностей, оставленные на аэродромах при отступлении.

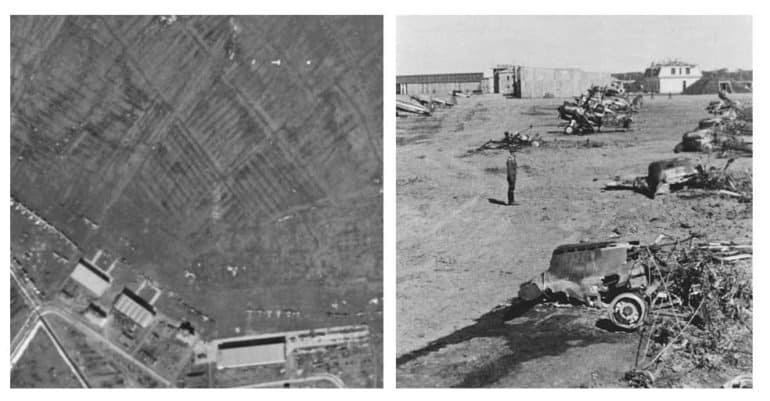

Слева - аэродром Каунас, германская разведывательная аэрофотосъемка. Справа: Каунас захвачен. Немецкий военный смотрит на сгоревшие Р-5ССС из 16 КАЭ. На заднем плане - два ряда самолетов 15-го ИАП

Но проблема люфтваффе была в том, что немцы серьезно недооценивали ВВС Красной армии. А ведь уже начиная с 23 июня, например, в состав Западного фронта стали поступать соединения из внутренних округов, в первую очередь, из Московского и Орловского. Началось формирование новых частей. В частности, знаменитые полки ОСНАЗ из летчиков-испытателей, созданные по инициативе дважды Героя Советского Союза Степана Супруна. В частности, первый из этих полков - 401-й ИАП, был сформирован за неделю, и первая его эскадрилья брошена в бой уже 27 июня. Степан Супрун погиб в бою 4 июля, однако в начале июля, с помощью переброшенных в Белоруссию новых частей, советское командование смогло восстановить фронт, фактически не существовавший после катастрофы западнее Минска.

Степан Супрун

Таким образом, из-за своей недооценки сил Красной армии немцы не успели перемолоть приграничную группировку, и в бой вступили резервные соединения из внутренних округов. Далее на протяжения лета и осени 1941 года раз за разом происходило примерно одно и то же: немцы уничтожают советскую авиационную группировку на направлении главного удара на глубине 250-400 километров. А после того, как они продвинулись дальше на восток, начался новый этап борьбы. Борьба с драконом, у которого на месте одной срубленной головы вырастают две. Поэтому все лето и часть осени 1941 года люфтваффе занималось перманентным сражением с вновь прибывающими на фронт частями РККА.

Бомбардировщики СБ к началу войны устарели, но заменить их было нечем

К тому времени у нас остались довоенные части на Дальнем Востоке, Забайкалье, в Средней Азии и в Закавказье, хотя и серьезно прореженные. Все то, что было на европейской территории, в том числе из внутренних округов, к зиме 1941/1942 годов немцами было перемолото. И в битве за Москву уже участвовали вновь сформированные или переформированные и пополненные части.

- Говоря о трагедии первого дня войны, часто вспоминают застрелившегося командующего ВВС Западного округа 32-летнего генерал-майора Ивана Копеца. Якобы, это результат осознанной им катастрофы (так, например, это показано в эпопее Юрия Озерова «Битва за Москву», 1985 год). Он действительно настолько осознал катастрофичность положения и отчаялся от потерь? Или это красивая легенда, а истинные причины лежат в иной плоскости?

- События развивались так: около 17 часов после того, как генерал Копец некоторое время не выходил из своего кабинета, к нему зашли и увидели, что он застрелился. Мы ничего не знаем, что он думал перед этим. Копец был выдающимся советским летчиком, сражался в Испании, до этого 10 лет служил в ВВС. Приграничное сражение до своей гибели он вел достаточно энергично - дважды пытался вывести свои самолеты из-под удара противника. Но против его подчиненных немцы на узком участке фронта сосредоточили два авиационных корпуса. И справиться с ними он физически не мог. Те самолеты, которые были на приграничных аэродромах Западного Особого военного округа, то есть, в 100-километровой линии от границы, были к 9:30 утра 22 июня либо полностью уничтожены, либо немцы заставили отступить с этих аэродромов под угрозой полного уничтожения ВВС.

Иван Копец

Далее после обеда они, проведя разведывательные мероприятия, провели серию ударов по тыловым аэродромам, куда, собственно, отступили оставшиеся части, самолеты частей приграничных, был учинен очередной мини-разгром. И советские ВВС в послеобеденное время были вынуждены передислоцироваться на еще более удаленные от границы авиабазы. И все это время Копец пытался маневрировать, пытался бросить в бой свои самолеты - ВВС Западного округа, единственные, которые санкционированно били по немецким аэродромам, нанеся немцам небольшой, но урон на территории Польши, в районах Сувалок и Бельск-Подлясное. Мое мнение такое: Иван Иванович был настоящим бойцом, и поражение в этой битве, он не смог перенести, воспринимая как личную трагедию.

- Выдвижение на очень высокие посты молодых асов - насколько это было общим явлением накануне войны и сказалось ли на ходе сражений в воздухе?

- В авиации, как нигде, нужны именно молодые люди. Потому что там просто физически невозможно человеку в сорок лет летать на уровне двадцатилетнего юноши. И тридцатилетние не тянут по сравнению с двадцатилетними. Поэтому это было абсолютно всеобщее явление - и в Германии, и в СССР. Тот же Копец был примерным ровесником генерала люфтваффе Адольфа Галланда и полковника Вернера Мёльдерса.

Другое дело, что при массовом развертывании ВВС слишком много молодых асов становилось командирами, не будучи при этом компетентными. Это была болезнь роста, и она не зависела от того, ас летчик или не ас.

Впрочем, выдвигались не только молодые боевые командиры, но и люди более старшего возраста, которые прошли Первую мировую, Гражданскую войну, участвовали в каких-то авиационных операциях или были непосредственно летчиками. Например, командующий ВВС Северо-Западного фронта генерал-майор авиации Алексей Павлович Ионов был боевым летчиком, в Первую мировую стал кавалером трех солдатских Георгиев и нескольких офицерских наград, в том числе золотого оружия за храбрость. Буквально перед Великой Отечественной войной был выдвинут сначала на заместителя командующего ВВС Прибалтийского Особого военного округа, а затем стал командующим.

- Мы знаем, что немало советских военачальников, особенно в первый год Великой Отечественной, были арестованы и расстреляны. Особенно памятен приговор Павлову, который современные военные историки считают необоснованно суровым. Коснулась ли такая практика авиации? Если да, то насколько и в чем были виновны командующие?

- Основное «авиационное» дело, которое развивалось весной и летом 1941 года, было связано с большой аварийностью в авиачастях, и с проблемами авиапромышленности. Начиная со второй половины 1937 года советская авиапромышленность пыталась построить и запустить в серийное производство новую линейку современных моторов, самолетов и авиационного вооружения, однако это долго, вплоть до весны 1941 года, не удавалось. По этой причине перевооружение ВВС КА на новую технику несколько раз - в 1938, 1940 и собственно 1941 году - было сорвано. Виду того, что в сложившихся проблемах конструкторы и производственники обвиняли военных и наоборот, произошли, скажем так определенные эксцессы. В результате разбирательства, и последующих выводов были арестованы некоторые лица, ответственные за принятие на вооружение новой техники, в частности начальник НИИ ВВС Филин, а также и ряд конструкторов, в частности конструктор перспективного авиавооружения Таубин. Ну а дальше органы, на мой взгляд, проявили излишнее усердие в разматывании клубка.

В результате были арестованы: заместитель наркома обороны, бывший начальник Генштаба РККА (Мерецков); нарком вооружений (Ванников); нарком боеприпасов (Сергеев); трое бывших командующих ВВС Красной армии (Локтионов, Смушкевич, Рычагов); начальник Главного управления ПВО СССР (Штерн); помощник главкома ВВС по авиации дальнего действия (Проскуров); начальник штаба ВВС РККА и его заместитель (Володин и Юсупов); командующий ВВС Дальневосточного фронта (Гусев); заместитель командующего ВВС Ленинградского ВО (Левин); командующий ВВС Северо-Западного фронта (Ионов); командующий ВВС Западного фронта (Таюрский); командующий ВВС и начальник штаба ВВС Юго-Западного фронта (Птухин и Ласкин); командующий ВВС Московского ВО (Пумпур); помощник командующего ВВС Орловского ВО (Шахт); помощник командующего ВВС Приволжского ВО (Алексеев); начальник Военной академии командного и штурманского состава ВВС (Арженухин) и другие. Впоследствии, к глубокому сожалению, большая часть из арестованных была расстреляна.

По тому, насколько серьезно это повлияло на ситуацию на фронтах, мы до сих пор не имеем какого-то серьезного исследования.

- Насколько борьбу за небо над СССР смогли бы облегчить союзники, прежде всего Великобритания, при поддержке, а потом и активном участии США? И в плане отвлечения сил, и в виде поставок по ленд-лизу?

- Как только на Германию в 1943 году начались серьезные налеты стратегических бомбардировщиков, немецкая истребительная авиация начала потихоньку уходить с Восточного фронта. Последнее сражение - это Курск, где была задействована серьезная группировка люфтваффе. После этого, собственно говоря, никаких серьезных действий по завоеванию господства в воздухе немцы не вели. Например, если взять бои за Крым конца 1943-го, первой половины 1944 года, то там у немцев действовала всего одна истребительная группа - вторая группа 52-й истребительной эскадры майора Герхарда Барнхорна - и, в общем-то, неплохо справлялась, сражаясь против соединений двух советских воздушных армий и ВВС ЧФ. Но это в первую очередь показатель того, что в целом после 1943 года немцы уже не могли сосредоточить хоть где-то какую-нибудь серьезную группировку для противодействия нашим наступлениям, они просто отбивались.

- Мы говорим о поражениях начала войны. Но июнь-июль 1941-го - это ведь еще и время первых подвигов наших летчиков. И о многих из них далеко не всем известно…

- Ну в первую очередь необходимо отметить, что противник также систематически нес потери на земле и в воздухе. В отличие от той же Франции, советское командование вело боевые действия весьма энергично, стараясь постоянно наносить контрудары как с целью поддержки сухопутных войск, так и с целью завоевания господства в воздухе. Другое дело, что, ввиду целого конгломерата объективных и субъективных причин, ВВС КА как в вооружении и боевой технике, так и в индивидуальной подготовке летного состава, и в боевых возможностях частей и соединений на порядок уступали люфтваффе и не могли переломить ход боевых действий, несмотря на имеющееся, казалось бы, численное превосходство.

Противник, энергично маневрируя своими соединениями, раз за разом громил противостоящие советские части и соединения, затем переносил удары на другое направление, и там все повторялось.

Фото воздушного боя. Мессершмитт сбил «Чайку» (И-153)

Однако упомянутая выше недооценка сил ВВС Красной армии, привела к известному коллапсу люфтваффе. В октябре - ноябре 1941 года, посчитав, что победа уже в кармане, противник вывел из состава группировки, наступавшей на Москву, управление 2-го воздушного флота, 2-го авиакорпуса, ряд соединений и частей. Но уже в начале зимы все резервы люфтваффе были истрачены. Всего за кампанию было безвозвратно потеряно около 2500 боевых самолетов, а это практически 75 % от имевшихся в строю к 22.06.41 года, а оставшиеся на фронте части измотаны. Командование Красной армии внезапно бросило в бой вновь сформированные резервы, и противопоставить этому немцам было уже нечего, помочь вермахту остановить контрнаступление под Москвой люфтваффе не смогли.

То есть основная заслуга руководства СССР, Красной армии и ВВС КА - это подготовка резервов и энергичное противодействие противнику в течение всей кампании, что, вкупе с просчетами противника, и привело к успеху.

Некой неприятной составляющей, было недопонимание командованием всех уровней превосходства противника, что ставило советскую сторону в некий интеллектуальный тупик. Большие собственные потери - около 20000 самолетов - при очевидных успехах противника пытались оправдать якобы сопоставимыми по количеству потерями врага. При этом переоценивались возможности как соединений и частей ВВС КА, так и ряда личностей, которых, по примеру противника, начали активно пиарить как в прессе (называя асами), так и путем поощрений, повышая в должностях и званиях и награждая орденами. В дальнейшем это привело и к тяжелым потерям частей и соединений в 1942-1943 годах, и к недооценке многих реальных героев-летчиков. Зачастую обходили наградами людей, которые этого действительно заслуживали. Про генералов И. И. Копеца и А. П. Ионова мы уже говорили, ну и, наверное, надо упомянуть и неизвестных рядовых героев.

Например, вот летчик-бомбардировщик лейтенант Павел Дмитриевич Субботин. 29 июня 1941 года его экипаж нанес удар по Вильнюсскому аэродрому и уничтожил десять немецких истребителей «Мессершмитт-109» и «110». Есть немецкие документы, где зафиксированы потери, приведены снимки горящих истребителей. А человек не получил даже по совокупности подвигов звание Героя Советского Союза. Несмотря на то, что, воюя с первого дня войны, к маю 1945 года он выполнил на «Ил-4» более 200 боевых вылетов, в основном в глубокий тыл врага. И это оценено по заслугам не было. Более того, после войны Субботина довольно быстро уволили из армии.

Сбитый самолет люфтваффе

Или вот командир звена лейтенант Аристотель Кавтарадзе. 13 июля 1941 года в бою над аэродромом Сольцы таранил немецкий самолет. При этом обе машины упали, и пилоты погибли. Немецкие документы таран подтверждают. Был представлен командованием к Герою Советского Союза посмертно, но не был награжден даже медалью «За отвагу».

Историю сражений в небе Великой Отечественной войны еще только предстоит написать, и я и мои коллеги будем шаг за шагом объективно исследовать боевую летопись советских ВВС, в том числе и для того чтобы все герои получили достойную оценку совершенных подвигов.

На заставке: пилотажная группа Красная пятерка на параде 1940 года: полковник С.П.Гращенков, полковник А.П.Николаев, генерал-майор И.А.Лакеев, майор Н.И.Викторов и майор Е.С.Антонов.

(с) Сайт журнала "Фома", 22 июня 2020