"Троица" Рублева в начале 20 века

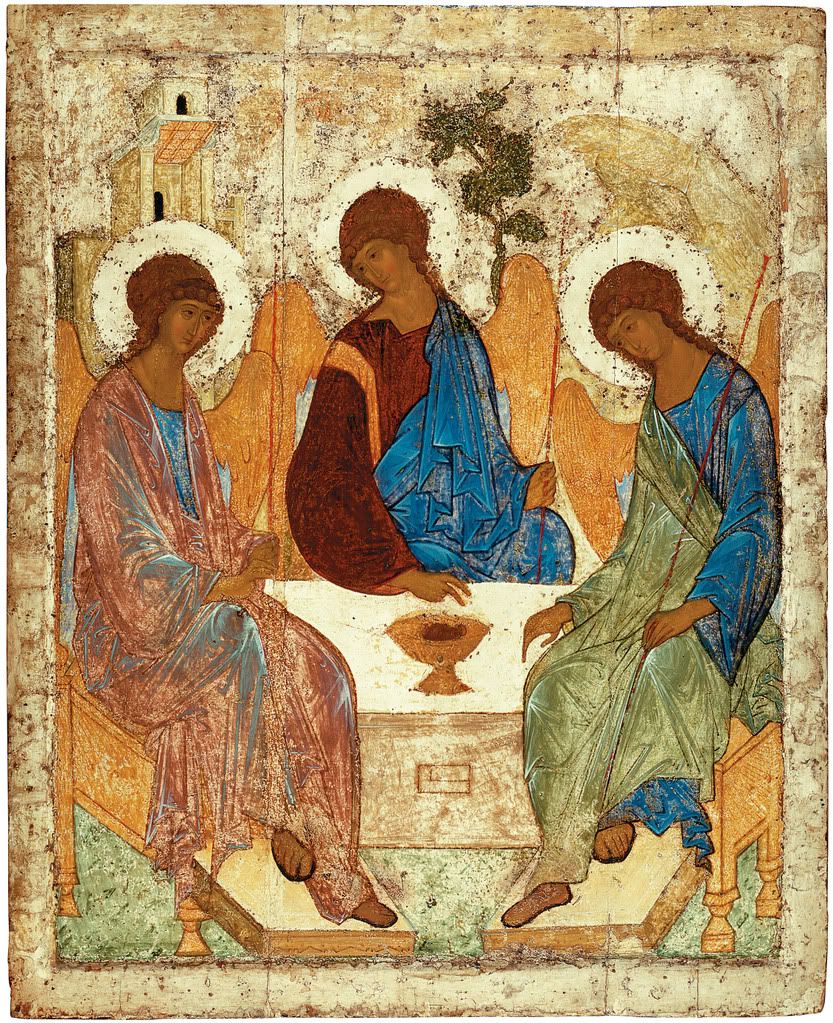

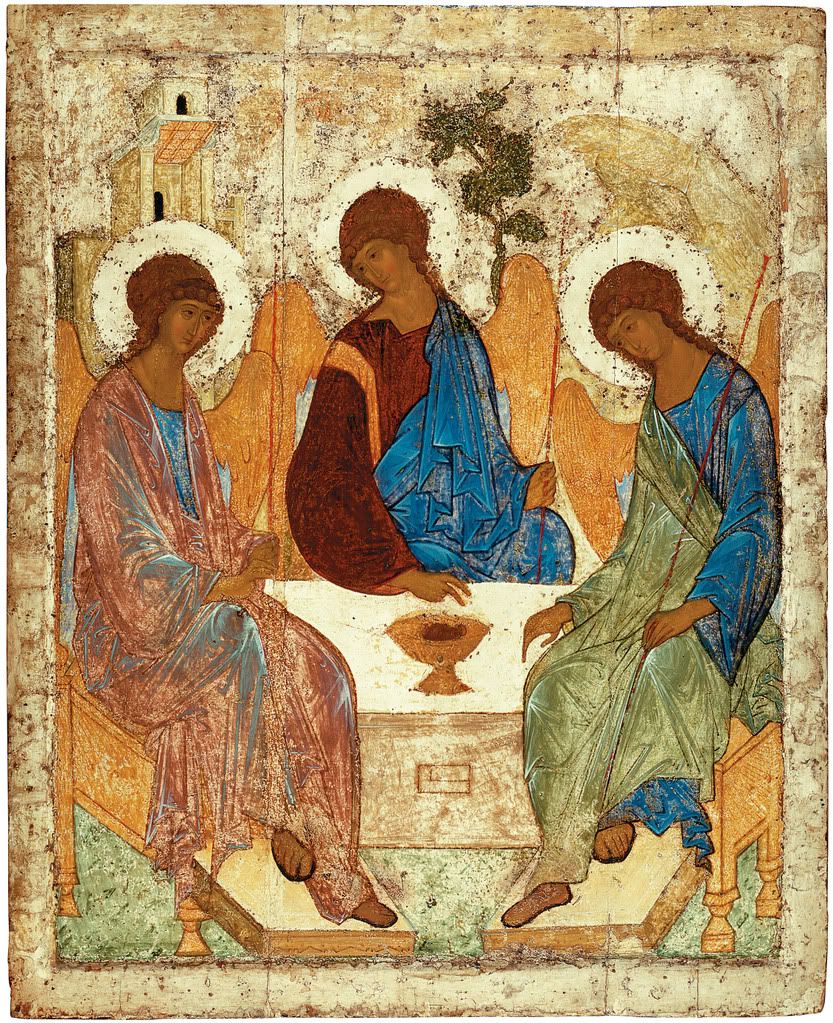

Самой знаменитой и проникновенной иконой русской иконописи, без сомнения, является "Троица" письма Андрея Рублева.

Каталожные сведения о "Троице" такие:

Храмовый образ из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

Доска липовая, паволока, левкас, темпера. 142×114 см. 1422-27 (?). (Часть исследователей называют 1411 год).

Первоначальное раскрытие иконы было сделано в 1904-1905 годах в Троице-Сергиевой лавре В.А.Тюлиным и А.Изразцовым под руководством В.П.Гурьянова. Раскрытие продолжено в 1918-1919 годах в отделении ЦГРМ при Загорском историко-художественном музее Г.О.Чириковым, В.А.Тюлиным и И.И.Сусловым под руководством Юрия Александровича Олсуфьева. Раскрытие завершено в ЦГРМ Е.И.Брягиным в 1926 году. В 1929 году икона поступила из Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника в Государственную Третьяковскую галерею.

Писать о "Троице" Андрея Рублева я не буду. Всех отсылаю к великолепным лекциям Левона Вазгеновича Нерсесяна, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи, специалиста по древнерусскому искусству, известного также как _corso_. На крайний случай, к статье в ru.wikipedia.org.

Покажу несколько изображений, демонстрирующих как выглядела "Троица" до того как она приобрела тот вид, к которому мы привыкли. До революции в Троице-Сергиевой лавре икона представала в богатом окладе.

Примерно такой видела публика "Троицу" до 1904 года: оклад плюс потемневшая олифа.

"Троица" Рублева в окладе. Коллаж из репродукции "Троицы Рублева" (PD-art) + фотографии оклада.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troitsa_collage.jpg?uselang=ru

Вальтер Беньямин, посетивший Россию в 1926 г., писал: «…и шея и руки, когда оклад накрывает икону, оказываются словно в массивных цепях, так что ангелы несколько напоминают китайских преступников, осужденных за свои злодеяния на пребывание в металлических колодках».

2.

Вид "Троицы" в окладе.

До реставрации под руководством В.П.Гурьянова. Фотография (до)1904 года из книги В.П.Гурьянова, изданной в 1906 году.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rublev_trinity_riza.jpg?uselang=ru

3.

Иконостас в Бородинской церкви. Цветная фотография Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944), снятая в 1911 году. На фотографии видно как смотрится икона Троицы похожего типа в окладе в иконостасе.

(Очень хочется сделать пост про уникального человека Прокудина-Горского, но руки не доходят).

Изображение из Библиотеки Конгресса США, отдел эстампов и фотографий.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorskii_03962u.jpg?uselang=ru

4.

"Внутренность троицкого собора". Иллюстрация к книге Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру,1856.

Издание А. Мартынова. Текст И. М. Снегирева Тип. В. Готье, 1856 - 116 страниц. (Google eBook) Страница 88

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Cathedral_in_Sergiev_Posad_interior_1856.jpg?uselang=ru

5.

Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. Тот самый, что на фотографии из книги Гурьянова (изображение 2)

Об окладе:

ОКЛАД ИКОНЫ "СВЯТАЯ ТРОИЦА" АНДРЕЯ РУБЛЕВА. Конец XVI века; 1754 год. Камея на сапфирине - XI век. Сергиево-Посадский музей-заповедник. Москва.

Камея на сапфирине - Византия. Камея на изумруде, предположительно, является работой венецианского мастера Франциско (Франческо) Асцентини, работавшего в Москве на рубеже XVI-XVII веков. Цаты вычеканены в 1626 году Яковом (Якубом) Гастом и Иваном (Яном) Лентом (Мастерские Московского Кремля) по образцу изделий середины XVI века. Риза изготовлена мастером мануфактуры В.М. Кучкина Иваном Григорьевым в 1754 году.

Золото, серебро, бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры, рубеллиты, шпинели, гессанит, сапфирин, кварц, стекло, хризопраз, жемчуг; чеканка, гравировка, чернь, скань, финифть, золочение, низание жемчугом, резьба по драгоценным камням, огранка, шлифовка. 40 х 115.

Происходит из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. В монастырь оклад поступал по частям: рама, сень, венцы - вклад царя Бориса Годунова в 1599-1600 годы; панагия - вклад царевича Федора Борисовича Годунова в начале XVII века; цаты приложены к образу царем Михаилом Федоровичем Романовым в 1626 году; риза изготовлена по заказу и на средства монастыря в 1754 году. От иконы оклад отделен в 1918 году.

Реставрирован в 1946 году Ф.Я. Мишуковым и А.В. Флеровым; в 2009 году в СПМЗ П.Н. Котельниковым и В.А. Понсовым.

Источник: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rublev_Trinity_riza_01_(S._Posad)_by_shakko.jpg?uselang=ru

Далее - изображения и частично комментарии к ним взяты у _corso_ в Картинки с лекции:-)))..., есть они и в упомянутой выше статье из Википедии.

6.

Вид "Троицы" после снятия оклада и пробной расчистки Гурьянова.

Икона в 1904 году со снятым окладом. Подлинная живопись скрыта под слоем записи конца XIX в. В правом верхнем углу на фоне - пробное удаление записей, сделанное в 1904 г. - голова и плечо правого ангела и фон с горкой.

7.

Вид "Троицы" после завершения расчистки Гурьянова.

Фотография 1904 года.

8.

Вид "Троицы" после завершения реставрации Гурьянова, т.е., после того, как он, по его собственным словам, "слегка заправил пятна". Все картинки отсканированы из книги самого Гурьянова, изданной в 1906 году (спасибо mary_stp!).

Думаю, комментарии излишни - всё видно и так вполне себе невооруженным глазом... [пишет _corso_]

Фотография "Троицы" после поновления Гурьянова, под сплошной гурьяновской записью. Гурьяновская работа была даже его современниками оценена крайне низко.

В 1915 году исследователь Н. П. Сычев писал, что гурьяновская реставрация не ограничилась лишь удалением записей и «подправкой под общий тон» некоторых утрат, поскольку их было так много, что эта «подправка», по существу, означала: «переписать всю икону заново» (Сычев Н. П. Икона св. Троицы в Троице-Сергиевой лавре. - В кн.: Сычев Н. П. Избранные труды. М., 1976, с. 85) Источник: Ю. Г. Мальков. К изучению «Троицы» Андрея Рублева. // Музей № 8. Москва, Советский художник, 1987. c.238-258.

9.

Икона в процессе расчистки 1918-1919 годов. Фотография была предоставлена Л.И. Лифшицем для публикации в журнале "Артхроника". На одеждах ангела справа видна светлая полоса снятой гурьяновской записи.

10.

Для сравнения - современный вид иконы. Здесь, конечно, сохранены некоторые гурьяновские прописи, но то, что мы видим сейчас - результат совсем другой реставрации, осуществленной в 1918-1919 годах под руководством Олсуфьева. [пишет _corso_]

Литература, ссылки:

Ю. Г. Мальков. К изучению «Троицы» Андрея Рублева. // Музей № 8. Москва, Советский художник, 1987. c.238-258.

Здесь опубликованы черно-белые фотографии иконы в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, в приложении приведены отчеты по реставрации "Троицы". В электронном виде публикация есть здесь: http://art-con.ru/node/4687.

А.Рублев ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ. Альбом. Автор-составитель Э.К.Гусева. М.-Изобразительное искусство, 1990.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва)

http://users.livejournal.com/_corso_/146493.html

http://bg.ru/society/i_tresnul_mir-7876/ - статья в "Большом городе"

Каталожные сведения о "Троице" такие:

Храмовый образ из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

Доска липовая, паволока, левкас, темпера. 142×114 см. 1422-27 (?). (Часть исследователей называют 1411 год).

Первоначальное раскрытие иконы было сделано в 1904-1905 годах в Троице-Сергиевой лавре В.А.Тюлиным и А.Изразцовым под руководством В.П.Гурьянова. Раскрытие продолжено в 1918-1919 годах в отделении ЦГРМ при Загорском историко-художественном музее Г.О.Чириковым, В.А.Тюлиным и И.И.Сусловым под руководством Юрия Александровича Олсуфьева. Раскрытие завершено в ЦГРМ Е.И.Брягиным в 1926 году. В 1929 году икона поступила из Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника в Государственную Третьяковскую галерею.

Писать о "Троице" Андрея Рублева я не буду. Всех отсылаю к великолепным лекциям Левона Вазгеновича Нерсесяна, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи, специалиста по древнерусскому искусству, известного также как _corso_. На крайний случай, к статье в ru.wikipedia.org.

Покажу несколько изображений, демонстрирующих как выглядела "Троица" до того как она приобрела тот вид, к которому мы привыкли. До революции в Троице-Сергиевой лавре икона представала в богатом окладе.

Примерно такой видела публика "Троицу" до 1904 года: оклад плюс потемневшая олифа.

"Троица" Рублева в окладе. Коллаж из репродукции "Троицы Рублева" (PD-art) + фотографии оклада.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troitsa_collage.jpg?uselang=ru

Вальтер Беньямин, посетивший Россию в 1926 г., писал: «…и шея и руки, когда оклад накрывает икону, оказываются словно в массивных цепях, так что ангелы несколько напоминают китайских преступников, осужденных за свои злодеяния на пребывание в металлических колодках».

2.

Вид "Троицы" в окладе.

До реставрации под руководством В.П.Гурьянова. Фотография (до)1904 года из книги В.П.Гурьянова, изданной в 1906 году.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rublev_trinity_riza.jpg?uselang=ru

3.

Иконостас в Бородинской церкви. Цветная фотография Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944), снятая в 1911 году. На фотографии видно как смотрится икона Троицы похожего типа в окладе в иконостасе.

(Очень хочется сделать пост про уникального человека Прокудина-Горского, но руки не доходят).

Изображение из Библиотеки Конгресса США, отдел эстампов и фотографий.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorskii_03962u.jpg?uselang=ru

4.

"Внутренность троицкого собора". Иллюстрация к книге Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру,1856.

Издание А. Мартынова. Текст И. М. Снегирева Тип. В. Готье, 1856 - 116 страниц. (Google eBook) Страница 88

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Cathedral_in_Sergiev_Posad_interior_1856.jpg?uselang=ru

5.

Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. Тот самый, что на фотографии из книги Гурьянова (изображение 2)

Об окладе:

ОКЛАД ИКОНЫ "СВЯТАЯ ТРОИЦА" АНДРЕЯ РУБЛЕВА. Конец XVI века; 1754 год. Камея на сапфирине - XI век. Сергиево-Посадский музей-заповедник. Москва.

Камея на сапфирине - Византия. Камея на изумруде, предположительно, является работой венецианского мастера Франциско (Франческо) Асцентини, работавшего в Москве на рубеже XVI-XVII веков. Цаты вычеканены в 1626 году Яковом (Якубом) Гастом и Иваном (Яном) Лентом (Мастерские Московского Кремля) по образцу изделий середины XVI века. Риза изготовлена мастером мануфактуры В.М. Кучкина Иваном Григорьевым в 1754 году.

Золото, серебро, бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры, рубеллиты, шпинели, гессанит, сапфирин, кварц, стекло, хризопраз, жемчуг; чеканка, гравировка, чернь, скань, финифть, золочение, низание жемчугом, резьба по драгоценным камням, огранка, шлифовка. 40 х 115.

Происходит из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. В монастырь оклад поступал по частям: рама, сень, венцы - вклад царя Бориса Годунова в 1599-1600 годы; панагия - вклад царевича Федора Борисовича Годунова в начале XVII века; цаты приложены к образу царем Михаилом Федоровичем Романовым в 1626 году; риза изготовлена по заказу и на средства монастыря в 1754 году. От иконы оклад отделен в 1918 году.

Реставрирован в 1946 году Ф.Я. Мишуковым и А.В. Флеровым; в 2009 году в СПМЗ П.Н. Котельниковым и В.А. Понсовым.

Источник: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rublev_Trinity_riza_01_(S._Posad)_by_shakko.jpg?uselang=ru

Далее - изображения и частично комментарии к ним взяты у _corso_ в Картинки с лекции:-)))..., есть они и в упомянутой выше статье из Википедии.

6.

Вид "Троицы" после снятия оклада и пробной расчистки Гурьянова.

Икона в 1904 году со снятым окладом. Подлинная живопись скрыта под слоем записи конца XIX в. В правом верхнем углу на фоне - пробное удаление записей, сделанное в 1904 г. - голова и плечо правого ангела и фон с горкой.

7.

Вид "Троицы" после завершения расчистки Гурьянова.

Фотография 1904 года.

8.

Вид "Троицы" после завершения реставрации Гурьянова, т.е., после того, как он, по его собственным словам, "слегка заправил пятна". Все картинки отсканированы из книги самого Гурьянова, изданной в 1906 году (спасибо mary_stp!).

Думаю, комментарии излишни - всё видно и так вполне себе невооруженным глазом... [пишет _corso_]

Фотография "Троицы" после поновления Гурьянова, под сплошной гурьяновской записью. Гурьяновская работа была даже его современниками оценена крайне низко.

В 1915 году исследователь Н. П. Сычев писал, что гурьяновская реставрация не ограничилась лишь удалением записей и «подправкой под общий тон» некоторых утрат, поскольку их было так много, что эта «подправка», по существу, означала: «переписать всю икону заново» (Сычев Н. П. Икона св. Троицы в Троице-Сергиевой лавре. - В кн.: Сычев Н. П. Избранные труды. М., 1976, с. 85) Источник: Ю. Г. Мальков. К изучению «Троицы» Андрея Рублева. // Музей № 8. Москва, Советский художник, 1987. c.238-258.

9.

Икона в процессе расчистки 1918-1919 годов. Фотография была предоставлена Л.И. Лифшицем для публикации в журнале "Артхроника". На одеждах ангела справа видна светлая полоса снятой гурьяновской записи.

10.

Для сравнения - современный вид иконы. Здесь, конечно, сохранены некоторые гурьяновские прописи, но то, что мы видим сейчас - результат совсем другой реставрации, осуществленной в 1918-1919 годах под руководством Олсуфьева. [пишет _corso_]

Литература, ссылки:

Ю. Г. Мальков. К изучению «Троицы» Андрея Рублева. // Музей № 8. Москва, Советский художник, 1987. c.238-258.

Здесь опубликованы черно-белые фотографии иконы в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, в приложении приведены отчеты по реставрации "Троицы". В электронном виде публикация есть здесь: http://art-con.ru/node/4687.

А.Рублев ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ. Альбом. Автор-составитель Э.К.Гусева. М.-Изобразительное искусство, 1990.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва)

http://users.livejournal.com/_corso_/146493.html

http://bg.ru/society/i_tresnul_mir-7876/ - статья в "Большом городе"