Елена Семёнова. Павел Васильев. Отрок златокудрый

Оригинал взят у elena_sem в Елена Семёнова. Павел Васильев. Отрок златокудрый

Елена Семёнова. Павел Васильев. Отрок златокудрый

После расправы над Алексеем Ганиным молох уже не останавливался. Менее чем через год в гостинице «Англитер» был убит Сергей Есенин, которого сатанинские ловчие уже давно гнали, как лесного зверя, расставляя засады…

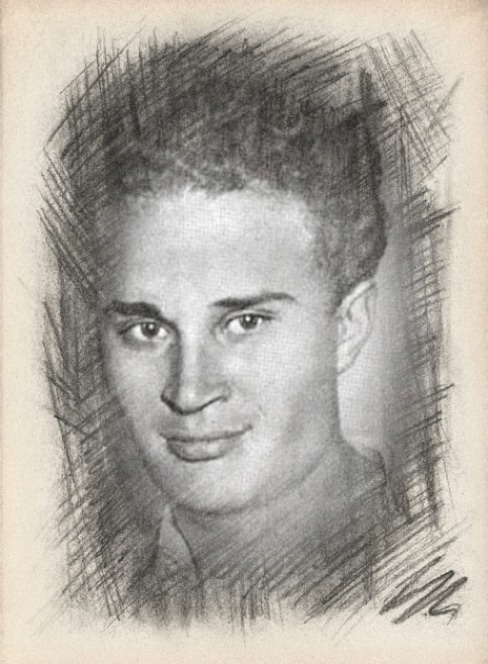

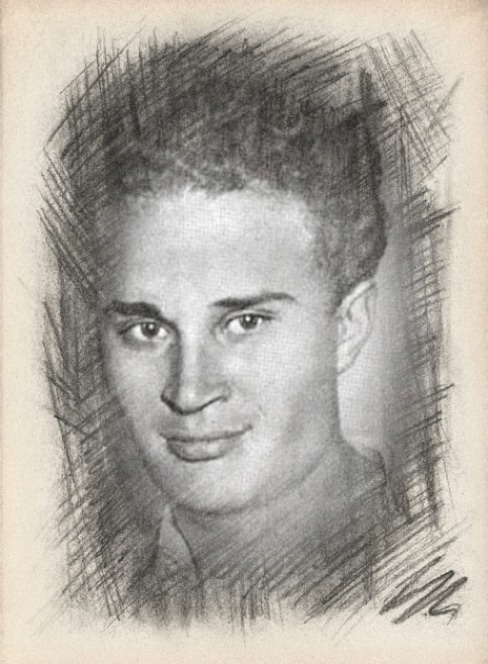

Через два года после его гибели в Москве появился ещё один златокудрый отрок, выходец из семиреченских казаков, юноша-поэт, почитающий Сергея Александровича «князем песни русския», своим заочным учителем, преклоняющийся перед его гением и посвятивший его памяти пронзительные горькие строки: «Я ненавижу сговор собачий,/ Торг вокруг головы певца!».

Поэта звали Павел Николаевич Васильев…

(,,,)

Примерно с начала 1933 года травля поэта неуклонно набирает обороты. «Певец кондового казачества», «осколок кулачья», «мнимый талант», «хулиган фашистского пошиба» - это всё он, Павел Васильев. Его поэму «Песня о гибели казачьего войска» критики и спустя много лет после убийства поэта называли вещью, пронизанной сочувствием к белогвардейщине. В пример приводились строки, вложенные автором в уста кулацкого сына: «Што за нова власть така - раздела и разула,/ Еще живы пока в станицах есаулы!».

С трибуны Первого съезда писателей А. Безыменский разъяснял делегатам: «Стихи П. Васильева в большинстве своем поднимают и красочно живописуют образы кулаков, что особенно выделяется при явном худосочии образов людей из нашего лагеря. Неубедительная ругань по адресу кулака больше напоминает попрек. А сами образы симпатичны из-за дикой силы, которой автор их наделяет».

Главный же удар по поэту был нанесён Максимом Горьким. Одновременно две центральные и две «литературные» газеты опубликовали 14 июня 1934 года первую часть его большой статьи под названием «Литературные забавы», в которой говорилось:

«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, - другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа»«.

Далее «буревестник» с сочувствием процитировал письмо-донос некоего неназванного им «партийца», в котором тот указывал:

«Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодёжи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг. Но известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюблённости, и поведение Смелякова всё менее и менее становится комсомольским. (…)

О Смелякове мы говорили. А вот - Васильев Павел, он бьёт жену, пьянствует. Многое мной в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я пробовал поговорить с ним по поводу его отношении к жене.

- Она меня любит, а я её разлюбил… Удивляются все - она хорошенькая… А вот я её разлюбил…

Развинченные жесты, поступки и мысли двадцатилетнего неврастеника, тон наигранный, театральный».

К травле готовно подключились видные «критики». Бывший эмигрант князь Святополк-Мирский в своей статье «Вопросы поэзии», прямо следуя указаниям Горького, клеймил «открыто кулацкого поэта» П. Васильева. Автор с возмущением писал о «некультурности молодых поэтов» и «буйных гнусностях П. Васильева»: «…Когда вся страна охвачена мощным порывом борьбы за культуру, нельзя допустить превращения молодой поэтической среды в какой-то уродливый островок…». В статье «Стихи 1934 года» Святополк-Мирский указывал: ««Героем» первой половины прошлого года в поэзии был Павел Васильев. Знаменитость этого поэта - печальный эпизод в истории нашей литературной жизни… Увлечение Васильевым было обусловлено пережитками того же вкуса, который прежде удовлетворялся оперным «стиль рюс» Ал. Толстого… Стиль этот модернизировался и, так сказать, «демократизировался» - боярина заменил кулак».

Немало отметился в кампании и Корнелий Зелинский, коего Марина Цветаева в дневнике коротко аттестовала «сволочью». Свой взгляд на творчество Васильева он высказал ещё раньше, на вечере поэта в 1933 году: «Можно, конечно, сказать Васильеву, что он талантлив… Я думаю, что нам сегодня нужно попытаться (и для него, и для себя) разобраться по существу, что же его поэзия в целом собой представляет». Критик быстро «разобрался», что стоит за поэзией Васильева: «за ней стоит богатая казацкая деревня, богатый сибирский кулак». Зелинский, сравнивая Васильева с «упадочным» Есениным, определил, что Павел - поэт «большого оптимистического напора», но только оптимизм этот не «оптимизм пролетарской страны»! «Я думаю, - продолжал Зелинский, - что это оптимизм образного порядка, который идет от восхищения перед «сытой деревней» с лебедиными подушками, грудастыми бабами и коваными сундуками». Вывод был категоричен: «…В нашей стране для такой поэзии нет будущего».

Сергей Поделков с горечью писал: «…чем сильнее рос его талант, чем более удачно развивалось его могучее дарование, тем страшнее бесновались неумолимые, откровенные и скрытые враги, тем ожесточеннее они писали М. Горькому фальшивые, выдуманные письма, подлые доносы в НКВД и озверелые памфлеты в редакции газет, называя поэта - по меньшей мере - «осколком кулачья» и фашистом. Люди, которые беззастенчиво хулили его стихи и поэмы, или не читали его произведений, или лукаво заранее облыгали их. Больше того, приглашали в гости поэта и исподтишка, постепенно поносили его творчество, доводя ссору до скандала, и валили всякую гадость на него, и обвиняли поэта во всех прегрешениях, которых он не совершал. Следователь, занимавшийся реабилитацией Павла Васильева, сказал, поднимая огромную папку бумаг: «Здесь половина доносов различных лиц, писателей и просто доносчиков». Страшны и свирепы подметные письма!»

Последней каплей стала драка Павла с Джеком Алтаузеном. В ту пору Васильев был сильно увлечён поэтессой Натальей Кончаловской, которой посвятил стихотворения «К Наталье». Поэт Алтаузен в присутствии Павла позволил себе насмехаться над этими стихами и оскорбить саму Наталью грубым словом. Само собой, Васильев защитил свою спутницу от хама, как и подобало мужчине.

А свора уже ждала…

И 24 мая 1935 года в «Правде» появилось открытое письмо, гласившее:

«В течение последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморально-богемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем поэта Павла Васильева…

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемисткими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева и других советских поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма…

Мы считаем, что необходимо принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным».

Под письмом стояло 20 подписей: Безыменский, Зелинский, Корнилов, Инбер, Асеев, Уткин, Кирсанов, Сурков, Жаров, Прокофьев и др. Однако, уже в наши дни директор павлодарского Дома-музея Павла Васильева Любовь Кашина обнаружила в фонде А. Безыменского (который и был автором письма) в РГАЛИ оригинал этого «документа эпохи». Под ним стоят подписи только пяти человек. Видимо, согласие остальных было получено по телефону, а, возможно, кто-то и не знал о том, что он «подписал» очередную коллективную подлость.

ОПУБЛИКОВАНО

Литературно-общественный журнал "Голос Эпохи", выпуск 2, 2014 г.

Елена Семёнова. Павел Васильев. Отрок златокудрый

После расправы над Алексеем Ганиным молох уже не останавливался. Менее чем через год в гостинице «Англитер» был убит Сергей Есенин, которого сатанинские ловчие уже давно гнали, как лесного зверя, расставляя засады…

Через два года после его гибели в Москве появился ещё один златокудрый отрок, выходец из семиреченских казаков, юноша-поэт, почитающий Сергея Александровича «князем песни русския», своим заочным учителем, преклоняющийся перед его гением и посвятивший его памяти пронзительные горькие строки: «Я ненавижу сговор собачий,/ Торг вокруг головы певца!».

Поэта звали Павел Николаевич Васильев…

(,,,)

Примерно с начала 1933 года травля поэта неуклонно набирает обороты. «Певец кондового казачества», «осколок кулачья», «мнимый талант», «хулиган фашистского пошиба» - это всё он, Павел Васильев. Его поэму «Песня о гибели казачьего войска» критики и спустя много лет после убийства поэта называли вещью, пронизанной сочувствием к белогвардейщине. В пример приводились строки, вложенные автором в уста кулацкого сына: «Што за нова власть така - раздела и разула,/ Еще живы пока в станицах есаулы!».

С трибуны Первого съезда писателей А. Безыменский разъяснял делегатам: «Стихи П. Васильева в большинстве своем поднимают и красочно живописуют образы кулаков, что особенно выделяется при явном худосочии образов людей из нашего лагеря. Неубедительная ругань по адресу кулака больше напоминает попрек. А сами образы симпатичны из-за дикой силы, которой автор их наделяет».

Главный же удар по поэту был нанесён Максимом Горьким. Одновременно две центральные и две «литературные» газеты опубликовали 14 июня 1934 года первую часть его большой статьи под названием «Литературные забавы», в которой говорилось:

«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, - другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа»«.

Далее «буревестник» с сочувствием процитировал письмо-донос некоего неназванного им «партийца», в котором тот указывал:

«Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодёжи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг. Но известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюблённости, и поведение Смелякова всё менее и менее становится комсомольским. (…)

О Смелякове мы говорили. А вот - Васильев Павел, он бьёт жену, пьянствует. Многое мной в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я пробовал поговорить с ним по поводу его отношении к жене.

- Она меня любит, а я её разлюбил… Удивляются все - она хорошенькая… А вот я её разлюбил…

Развинченные жесты, поступки и мысли двадцатилетнего неврастеника, тон наигранный, театральный».

К травле готовно подключились видные «критики». Бывший эмигрант князь Святополк-Мирский в своей статье «Вопросы поэзии», прямо следуя указаниям Горького, клеймил «открыто кулацкого поэта» П. Васильева. Автор с возмущением писал о «некультурности молодых поэтов» и «буйных гнусностях П. Васильева»: «…Когда вся страна охвачена мощным порывом борьбы за культуру, нельзя допустить превращения молодой поэтической среды в какой-то уродливый островок…». В статье «Стихи 1934 года» Святополк-Мирский указывал: ««Героем» первой половины прошлого года в поэзии был Павел Васильев. Знаменитость этого поэта - печальный эпизод в истории нашей литературной жизни… Увлечение Васильевым было обусловлено пережитками того же вкуса, который прежде удовлетворялся оперным «стиль рюс» Ал. Толстого… Стиль этот модернизировался и, так сказать, «демократизировался» - боярина заменил кулак».

Немало отметился в кампании и Корнелий Зелинский, коего Марина Цветаева в дневнике коротко аттестовала «сволочью». Свой взгляд на творчество Васильева он высказал ещё раньше, на вечере поэта в 1933 году: «Можно, конечно, сказать Васильеву, что он талантлив… Я думаю, что нам сегодня нужно попытаться (и для него, и для себя) разобраться по существу, что же его поэзия в целом собой представляет». Критик быстро «разобрался», что стоит за поэзией Васильева: «за ней стоит богатая казацкая деревня, богатый сибирский кулак». Зелинский, сравнивая Васильева с «упадочным» Есениным, определил, что Павел - поэт «большого оптимистического напора», но только оптимизм этот не «оптимизм пролетарской страны»! «Я думаю, - продолжал Зелинский, - что это оптимизм образного порядка, который идет от восхищения перед «сытой деревней» с лебедиными подушками, грудастыми бабами и коваными сундуками». Вывод был категоричен: «…В нашей стране для такой поэзии нет будущего».

Сергей Поделков с горечью писал: «…чем сильнее рос его талант, чем более удачно развивалось его могучее дарование, тем страшнее бесновались неумолимые, откровенные и скрытые враги, тем ожесточеннее они писали М. Горькому фальшивые, выдуманные письма, подлые доносы в НКВД и озверелые памфлеты в редакции газет, называя поэта - по меньшей мере - «осколком кулачья» и фашистом. Люди, которые беззастенчиво хулили его стихи и поэмы, или не читали его произведений, или лукаво заранее облыгали их. Больше того, приглашали в гости поэта и исподтишка, постепенно поносили его творчество, доводя ссору до скандала, и валили всякую гадость на него, и обвиняли поэта во всех прегрешениях, которых он не совершал. Следователь, занимавшийся реабилитацией Павла Васильева, сказал, поднимая огромную папку бумаг: «Здесь половина доносов различных лиц, писателей и просто доносчиков». Страшны и свирепы подметные письма!»

Последней каплей стала драка Павла с Джеком Алтаузеном. В ту пору Васильев был сильно увлечён поэтессой Натальей Кончаловской, которой посвятил стихотворения «К Наталье». Поэт Алтаузен в присутствии Павла позволил себе насмехаться над этими стихами и оскорбить саму Наталью грубым словом. Само собой, Васильев защитил свою спутницу от хама, как и подобало мужчине.

А свора уже ждала…

И 24 мая 1935 года в «Правде» появилось открытое письмо, гласившее:

«В течение последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморально-богемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем поэта Павла Васильева…

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемисткими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева и других советских поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошел расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма…

Мы считаем, что необходимо принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным».

Под письмом стояло 20 подписей: Безыменский, Зелинский, Корнилов, Инбер, Асеев, Уткин, Кирсанов, Сурков, Жаров, Прокофьев и др. Однако, уже в наши дни директор павлодарского Дома-музея Павла Васильева Любовь Кашина обнаружила в фонде А. Безыменского (который и был автором письма) в РГАЛИ оригинал этого «документа эпохи». Под ним стоят подписи только пяти человек. Видимо, согласие остальных было получено по телефону, а, возможно, кто-то и не знал о том, что он «подписал» очередную коллективную подлость.

ОПУБЛИКОВАНО

Литературно-общественный журнал "Голос Эпохи", выпуск 2, 2014 г.