Франция в огне двух мировых войн (Часть 1).

Материалы для исторического путеводителя: Е.Ю. Раскина, М.Кожемякин, "Франция - страна королей и пяти республик", М., "Вече", 2012.

Каждый год 11 ноября вечный огонь на могиле Неизвестного солдата под сводами Триумфальной арки в Париже утопает в цветах и пышных венках, перевитых траурными лентами и цветами французского триколора. Надписи на них гласят, что вечную признательность павшим выражают президент Франции и члены правительства, политические партии и организации ветеранов, города и воинские части, и просто тысячи французов, семьи которых когда-то не дождались с кровавых полей своих солдат. Франция вспоминает ее защитников, сгоревших в огне двух мировых войн, выпавших в ХХ в. на долю этой прекрасной страны.

Под величественной в своей простоте надгробной плитой на Площади Звезды спит безымянный солдат Первой мировой, жизнь которого оборвалась в огненной вспышке разрыва германского снаряда или в рукопашной схватке в адской тесноте неприятельской траншеи, или с перебитым пулей хребтом в грязной луже на дне воронки. Он погиб близ Вердена, или на Сомме, или в полях Иль-де-Франса, или во Фландрии, в Шампани, в Артуа...

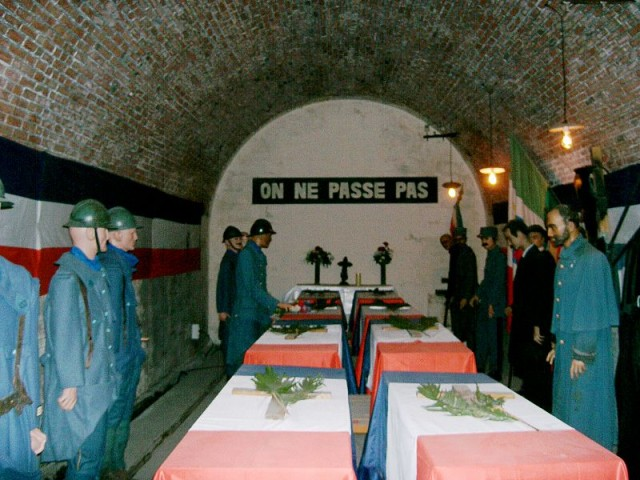

Реконструкция церемонии выбора Неизвестного солдата в часовне цитадели Вердена.

Он был еще очень молод, отчаянно храбр и пошел в армию добровольцем, чтобы защитить свою страну от жестокого врага и вернуться героем в родную деревню, к седеющей матери и кареглазой невесте. Или он был спокойным семейным человеком средних лет, в размеренную обыденность которого вдруг властно вторгся приказ о всеобщей мобилизации.

Он был скромным мужественным пехотинцем... Или он был щеголеватым и бесшабашным кавалеристом... Или сапером, артиллеристом, связистом, военным медиком... Он был солдатом Франции и умер за нее - вот и все, что известно нам об этом человеке.

Когда в 1920 г. было принято решение увековечить память героев недавно отгремевшей мировой войны торжественным погребением в центре столицы Франции Неизвестного солдата, в цитадель Вердена с мест наиболее ожесточенных сражений Французской армии доставили останки восьмерых неопознанных военнослужащих. Согласно решению специальной комиссии, "того самого" солдата среди восьми покрытых французскими флагами дубовых гробов выбрал назначенный по жребию 21-летний рядовой 132-го пехотного полка Огюст Тин, отец которого также пропал без вести в годы войны. Он возложил букет белых гвоздик на шестой по счету гроб. Впоследствии месье Тин, которому выпало на долю стать участником обеих мировых войн, вспоминал: "Чтобы не мучиться сомнением, я сложил цифры из номера своего полка, и получилось шесть".

Рядовой Огюст Тин делает выбор...

28 января 1921 г. в Париже состоялось торжественное погребение Неизвестного солдата. Двумя годами позже на могиле был зажжен Мемориальный огонь, который, согласно традиции, каждый год вновь и вновь зажигают французские ветераны. После того, как ушел из жизни последний француз-участник Первой мировой войны, эта честь перешла к ветеранам Второй мировой. Вечный огонь пылает отсветом далеких сражений, в которые в 1914-18 и 1939-45 гг. шли миллионы солдат Франции...

В начале ХХ в. французское общество была всецело поглощено своими внутренними проблемами и обращало очень мало внимания на угрозу войны, исходившую от исторического противника Франции на европейском континенте - Германской империи. Военно-дипломатические конфликты между крупнейшими колониальными державами в Марокко 1905 и 1911 гг., всколыхнувшие самоуспокоение Европы, ожидавшей от начинавшегося века триумфа гуманистических идей и технического прогресса, все же вызвали некоторую тревогу. Французские военные, перед которыми все еще витал призрак ужасного разгрома во Франко-прусской войне, начали активнее готовиться к возможным боевым действиям с немцами. В 1913 г. представители Генерального штаба и внешнеполитического ведомства с трудом сумели убедить палату депутатов Национального собрания, что новое столкновение с "коварными бошами" не за горами. В результате, несмотря на сильную оппозицию левых и пацифистских сил Франции, был принят закон о трехгодичном сроке военной службы. Общество оказалось расколотым, и французские социалисты во главе с известным политиком и интеллектуалом Жаном Жоресом призывали даже ко всеобщей забастовке протеста, ожидая, что германские "товарищи по партии" поддержат их антивоенную кампанию. Однако немецкие "геноссе" в это время приносили кайзеру Вильгельму II верноподданнические заверения в готовности встать под ружье и идти завоевывать "жизненное пространство для германской нации" на Востоке и на Западе. Война стала неизбежной, и первой жертвой ее во Франции пал идеолог пацифистского движения Жан Жорес, убитый 31 июля 1914 г. в парижском кафе озлобленным националистом. Как писали в те дни газеты, осознание неизбежности войны пришло к французам "в крови Жореса".

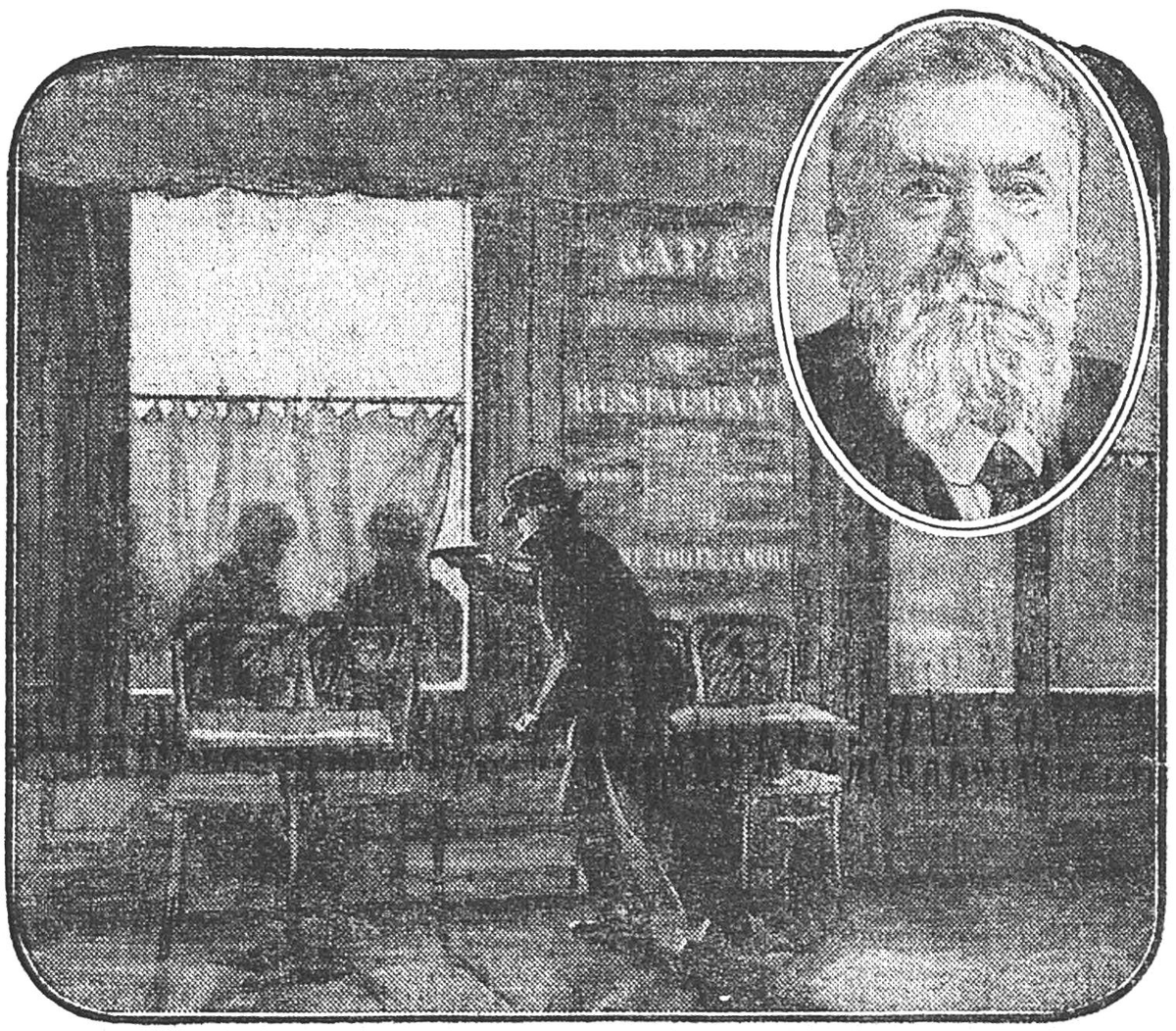

Убийство Жана Жореса, 31 июля 1914 г.

Тем временем новый президент Французской республики Раймон Пуанкаре предпринимал энергичные шаги, чтобы укрепить международное положение Франции. Особенно важное внимание он уделял союзу с Российской империей. Летом 1914 г., когда обстановка в Европе достигла точки кипения, Пуанкаре посетил императора Николая II с официальном визитом. Укреплен был и союз с Великобританией. "Сердечное соглашение" Франции, Англии и России, или Антанта (от французского: entente cordiale), сложившееся в первом десятилетии ХХ в., было готово с оружием в руках выступить в защиту своих интересов в большой игре, именовавшейся мировой политикой.

3 августа, обвинив Францию во враждебных действиях, Германия объявила ей войну. Французскую армию по результатам мобилизации 1914 г. никак нельзя было назвать слабой. Призыв резервистов позволил быстро довести ее численность (без колониальных войск) с 736 тыс. чел. до 3 781 тыс., а сильные кадры пехотных и кавалерийских полков и дивизий позволяли легко развернуть их по штатам военного времени. На вооружении Французской армии находилось боле 3,4 тыс. орудий полевой и тяжелой артиллерии и 156 самолетов (больше, чем у Великобритании и Австро-Венгрии вместе взятых, и лишь немногим меньше, чем у Германии). Французский офицерский корпус гордился многовековыми традициями, хорошей профессиональной подготовкой и, кроме того, высоким интеллектуальным уровнем: быть разносторонне развитым и передовым человеком среди французских военных считалось хорошим тоном. Военная мысль Франции, разработавшая концепцию ведения подвижной войны "из глубины" с широким применением маневра резервами и контрударов, пользовалась в Европе сильной репутацией.

Такими щеголями вступали в Первую мировую французские пехотинцы...

Однако, как всегда случается с началом войны, недоработок в военной машине Французской республики также хватало. В войсках не всегда было достаточно новейших достижений военной техники - пулеметов, полевых гаубиц, средств связи. Примерно 30% генералов были слишком пожилыми, чтобы выдержать моральное и физическое напряжение современной войны. Много лучшего желать оставляло и снаряжение французского солдата, практически не изменившееся со времен Франко-прусской войны. Пехота продолжала щеголять на виду у неприятеля в ярких синих мундирах и красных шароварах, делавших ее отличной мишенью. Конница фланировала в еще более красочной униформе. А на привалах каждое отделение, проклиная косность интендантов и превозмогая усталость, раскладывало себе костер, ставило на него свой котел и, помешивая в нем собственным черпаком, пыталось приготовить суп. Полевые кухни в армии так и не были введены под смехотворным предлогом "индивидуализма французов в кулинарных вкусах".

Бивуак кирасирского полка, 1914.

Несмотря на охвативший Францию патриотический подъем, приведший в армию сотни тысяч добровольцев и вдохнувших высокое мужество в сердца солдат и офицеров, начало войны стало для Французской армии неудачным. Главные силы французов были сосредоточены на франко-германской границе, чтобы взять реванш за 1870 год и отбить у немцев Эльзас и Лотарингию. Но 4 августа германское командование предприняло мощный обходной удар через территорию нейтральной Бельгии. Героическое сопротивление маленькой бельгийской армии не сумело задержать армады кайзеровских войск, и застигнутые врасплох французские соединения потерпели в пограничном сражении жестокое поражение, потеряв до четверти миллиона человек. Казалось, что путь на Париж врагу был открыт. Запаниковав, французское правительство 2 сентября бежало в Бордо, за что не утратившие чувства юмора даже в этот тяжелый час французы окрестили министров "цыплятами по-бордосски".

Однако защитники Франции отнюдь не считали дело потерянным. Разветвленная сеть железных дорог Франции позволила перебросить на защиту столицы войска с других участков фронта, а на позиции с парижского вокзала солдат мчали по ночным дорогам мобилизованные столичные такси. Чтобы умирать за Париж, который они никогда раньше не видели, спешили "с корабля на кровавый бал" колониальные солдаты из Северной Африки. Оборону французской столицы возглавил энергичный генерал Симон Галлиени, заявивший: "Я получил мандат защищать Париж от захватчиков, и исполню его до конца". Встав в жестокой обороне на рубеже реки Марна, французские солдаты и офицеры остановили германское наступление, и к середине сентября отбросили "бошей" от Парижа. Во французской военной истории это сражение получило название "чуда на Марне". Однако, отдавая должное его героям, было бы несправедливо обойти молчанием подвиг верных союзников Франции - воинов Российской императорской армии. Неподготовленное вторжение двух русских армий в августе-сентябре 1914 г. в Восточную Пруссию, ставшую для них ловушкой и могилой, заставило германский генштаб перебросить туда отборные дивизии, которых ему как раз не хватило во Франции. "Зато Париж был спасен!", - написал впоследствии об этой героической и трагической жертве русских войск известный романист Валентин Пикуль.

Парижские таксисты перевозят войска, 1914.

После обороны Парижа франко-британские и германские войска предприняли ряд наступательных операций, стараясь обойти друг друга. В результате этих в целом безрезультатных и очень кровопролитных сражений эпицентр боевых действий смещался все севернее, пока не уперся в берег Северного моря. К исходу 1914 года Западный фронт Первой мировой войны стабилизировался на бескрайних просторах восточной Франции. Зарываясь в мерзлую землю и оплетая подступы к своим траншеям колючей проволокой, войска противников готовились к новым боям. Ни смертельно усталым и страдавшим от холода в своих сырых блиндажах солдатам, ни их разрабатывавшим планы наступлений и прорывов командирам еще не приходило в голову, что на несколько бесконечных лет они окажутся прикованными судьбами войны к этому многокилометровому поясу позиций и укреплений. Немецкий военный писатель Эрих Мария Ремарк, солдат этой бессмысленной битвы, обессмертил в своем романе убийственную и отупляющую суть Первой мировой войны: "На Западном фронте без перемен".

Французская пехота в траншеях Первой мировой.

Мощные огневые средства обеих сторон - артиллерия всех калибров, пулеметы, скорострельные винтовки - превращали любую попытку густых пехотных цепей преодолеть открытое пространство до переднего края противника в героическое самоубийство. Вплоть до последнего года войны на Западном фронте - 1918-го - неоднократные попытки "решающих" наступлений армий Германии и Антанты с ужасной монотонностью заканчивались завоеванием на пределе человеческих сил нескольких километров переднего края противника и сотнями тысяч убитых и раненых с обеих сторон. Дьявольская изобретательность человеческого разума в уничтожении себе подобных создавала боевые отравляющие вещества, огнеметы, бронированные боевые машины на гусеничном ходу. В небе дрались, сгорали и рушились на землю пылающими кометами последние рыцари первой всемирной войны - молодые военные летчики. А фронт все не мог преодолеть фатального равновесия. Миллионы молодых парней в грязной форме защитного цвета (во Французской она появилась в 1915 г. и была почему-то небесно-голубой) и стальных шлемах приучались существовать между жизнью и смертью в своих зловонных траншеях. Осенью там хлюпала под дощатым настилом ледяная зловонная жижа, зимой примерзали к земле шинели спящих вповалку солдат, а летом бесчинствовали инфекционные заболевания и роились сонмища мух. Между позициями разлагались десятки тысяч неубранных тел тех, кто еще недавно был живыми людьми, и во время безумных атак-контратак ноги бойцов увязали в гниющей плоти. Смерть и отчаяние одни царили бы на некогда прекрасных просторах восточной Франции, если бы не непобедимое жизнелюбие француза.

Среди чудовищной рутины окопной войны завязывалась благородная солдатская дружба, фронтовыми поэтами сочинялись шутливые или трогательные песни и стихи, окопные художники создавали потрясающие по выразительности альбомы рисунков и акварелей. Чтобы не очерстветь сердцем, бойцы подбирали в разрушенных селах псов и кошек, становившихся им верными друзьями и живыми талисманами рот и батальонов. Чувствуя странное родство душ с такими же парнями "с той стороны" (идеологической ненависти, разделившей людей в годы Второй мировой, еще не было), солдаты 1914-18 гг. обычно проявляли человечность и сочувствие к пленным и раненым врагам. Французский солдат сражался, работал, жил, любил и надеялся на лучшее. Хронисты "потерянного поколения" Первой мировой - француз Анри Барбюс, англичанин Ричард Олдингтон, немец Ремарк - много писали о том, что среди трупов безымянных жертв битв под Верденом, на Сомме, на Ипре разложился и сгнил европейский гуманизм. Нельзя сказать, чтобы они были совсем не правы. Однако в таком случае в отношении сынов Франции следовало бы сделать некоторое исключение: в окопах поколебалась их вера в традиционные ценности, но не их неистребимая любовь к жизни.

Застывшие мгновения войны на Западном фронте. Гибель французского пехотинца в атаке.

Военный Париж, конечно, несколько растерял былую беззаботность, но все же оставался прекрасен и полон надежд. Парижанки умудрялись с присущим им одним изящным кокетством носить даже траур по гнившим на полях у Соммы и Ипра мужьям, только в глазах у них появилось чуть больше грусти. Их новые кавалеры, которым наутро было снова возвращаться на позиции, умудрялись вальсировать так же элегантно даже в тяжелых солдатских башмаках и мешковатой серо-голубой форме. Столице Франции могло не хватать натурального кофе, керосина и свежих устриц, но газовые фонари столь же ярко освещали уличную толпу, словно бросая вызов ночным налетам германских "цеппелинов". Фланирующая публика все так же заполняла по вечерам рестораны, театры и увеселительные заведения. На фоне слегка поблекшего многоцветья парижан англичане выделялись чопорностью и цветом хаки, американцы - дружелюбной развязанностью, колониальные сенегальские стрелки - яркими фесками и белозубыми улыбками на иссиня-черных физиономиях, а русские союзники - умением перепить всех остальных и боевыми наградами...

Чины Русского экспедиционного корпуса во Франции с полковым знаменем.

Вина и орденов хватало на всех, как и смерти! Среди мраморных мемориальных досок, украшающих аркаду Дворца Инвалидов в Париже, есть одна, увековечившая память русских солдат и офицеров, погибших за Францию в годы Первой мировой войны. С 1916 года плечом к плечу с французами сражались воины Экспедиционного корпуса Российской императорской армии: на Западном фронте против германцев - 1-я и 3-я экспедиционные бригады, а на Салоникском фронте - против союзной Германии Болгарии - 2-я бригада. Кстати, в составе российской военно-дипломатической миссии в Париже в 1917-18 гг. находился прапорщик Николай Степанович Гумилев, выдающийся поэт, исследователь Африки и герой-кавалерист Первой мировой. Когда под влиянием революционных событий в России часть солдат российского Экспедиционного корпуса, выведенного с фронта в лагерь Ла-Куртин, в сентябре 1917 года подняли восстание, Гумилев был среди тех, кто до конца пытался предотвратить братоубийственную бойню. Подлинную корректность к своим товарищам по оружию проявили тогда и французские военные. После того, как верные Временному правительству российские экспедиционные части под командой генерала Занкевича подавили мятеж, французы не позволили им расстрелять ни одного из его участников, поместив их в свои военные тюрьмы. В 1918 г. многие чины прекратившего существовать российского Экспедиционного корпуса вступили во Французскую армию. Созданный из них Русский легион чести доблестно сражался на Западном фронте до последнего дня войны.

Русский Легион чести, 1918. Форма французская, награды на груди - российские.

1918 г. принес Антанте долгожданную победу в Первой мировой войне, и Франции по праву принадлежит важнейшая роль в этой победе. Четыре долгих года главная тяжесть войны на Западном фронте лежала именно на плечах французского солдата, отважного "пуалю" (в переводе с французского - "патлатые": так прозвали этих отважных воинов за своеобразную окопную моду на длинные бороды и густые шевелюры). Воины Франции сражались в 1914-18 гг. также в Галлиполийской десантной операции и на Ближнем Востоке против Османской империи, в Западной Африке против германских колониальных войск и на всех морях, где действовал Французский флот. Однако решающим "голом в ворота Германии" было вступление в боевые действия Соединенных Штатов Америки, ставших подлинной "кузницей войны", ковавшей боевую технику и оборудование для Антанты и направивших на Западный фронт свои свежие войска. В марте-июле 1918 г. была предпринята последняя попытка германского генерального наступления на Западном фронте. Однако немцы были уже не те: их измотанные части тщетно ломились в глубоко эшелонированную оборону Антанты. В июле-августе произошла так называемая "вторая битва на Марне", в ходе которой французские войска при поддержке британских, американских и итальянских союзников и под руководством нового командующего маршала Франции Фердинанда Фоша сломали хребет германской боевой мощи и перешли в контрнаступление. Вскоре армии Антанты начали успешно теснить деморализованных немцев по всему Западному фронту и к ноябрю освободили большую часть оккупированных территорий восточной Франции. В начале ноября в потрясенной военными поражениями Германии вспыхнула революция, кайзер Вильгельм II отрекся от престола и бежал. 11 ноября 1918 г. в местечке Компьенском лесу в Пикардии в салон-вагоне маршала Фоша представители поставленной на колени Германии подписала перемирие со странами Антанты, означавшее ее фактическую капитуляцию.

Типичный "пуалю" - французский солдат Первой мировой войны.

Спустя полгода Версальский мирный договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершил Первую мировую войну. Последовательная и жесткая позиция французской делегации во главе с президентом республики Жоржем Клемансо немало способствовала временной демилитаризации Германии и укреплению французских позиций в послевоенном мире. Для Европы были выиграны еще 20 относительно мирных лет. Однако, как выяснилось очень скоро, послевоенная модель миропорядка, установленная Антантой, оказалась неспособной предотвратить новое чудовищное испытание человеческой цивилизации на прочность в ХХ в.: возникновение немецкого нацизма и Вторую мировую войну...

Франция заплатила за победу в Первой мировой страшную цену. Потери составили почти миллион погибших среди 19-миллионного мужского населения Франции. Наибольший урон, около одной трети, понесла самая молодая возрастная группа солдат - 18-25 лет. Французская пехота лишилась почти четверти боевого состава. Многие из погибших не успели жениться, и множество молодых француженок так и не познали счастья замужества. Вдовий траур в годы войны надели около 630 тыс. женщин. В 1921 г. во Франции на каждых девять мужчин 20-39 лет приходилось одиннадцать женщин. Почти три миллиона французских военнослужащих получили ранения, то есть большинство участвовавших в войне были ранены хотя бы однажды. Многие из 800 тыс., получивших тяжелые увечья, после демобилизации предпочли не травмировать родных своим видом. Они поселились в многочисленных домах инвалидов или в специально возведенных французским правительством и благотворительными католическими организациями поселках. Экономика Франции понесла серьёзные убытки, исчисляемые в пределах 19 % национального богатства.

Раненые солдаты и офицеры Франции во Дворце инвалидов в Париже.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Каждый год 11 ноября вечный огонь на могиле Неизвестного солдата под сводами Триумфальной арки в Париже утопает в цветах и пышных венках, перевитых траурными лентами и цветами французского триколора. Надписи на них гласят, что вечную признательность павшим выражают президент Франции и члены правительства, политические партии и организации ветеранов, города и воинские части, и просто тысячи французов, семьи которых когда-то не дождались с кровавых полей своих солдат. Франция вспоминает ее защитников, сгоревших в огне двух мировых войн, выпавших в ХХ в. на долю этой прекрасной страны.

Под величественной в своей простоте надгробной плитой на Площади Звезды спит безымянный солдат Первой мировой, жизнь которого оборвалась в огненной вспышке разрыва германского снаряда или в рукопашной схватке в адской тесноте неприятельской траншеи, или с перебитым пулей хребтом в грязной луже на дне воронки. Он погиб близ Вердена, или на Сомме, или в полях Иль-де-Франса, или во Фландрии, в Шампани, в Артуа...

Реконструкция церемонии выбора Неизвестного солдата в часовне цитадели Вердена.

Он был еще очень молод, отчаянно храбр и пошел в армию добровольцем, чтобы защитить свою страну от жестокого врага и вернуться героем в родную деревню, к седеющей матери и кареглазой невесте. Или он был спокойным семейным человеком средних лет, в размеренную обыденность которого вдруг властно вторгся приказ о всеобщей мобилизации.

Он был скромным мужественным пехотинцем... Или он был щеголеватым и бесшабашным кавалеристом... Или сапером, артиллеристом, связистом, военным медиком... Он был солдатом Франции и умер за нее - вот и все, что известно нам об этом человеке.

Когда в 1920 г. было принято решение увековечить память героев недавно отгремевшей мировой войны торжественным погребением в центре столицы Франции Неизвестного солдата, в цитадель Вердена с мест наиболее ожесточенных сражений Французской армии доставили останки восьмерых неопознанных военнослужащих. Согласно решению специальной комиссии, "того самого" солдата среди восьми покрытых французскими флагами дубовых гробов выбрал назначенный по жребию 21-летний рядовой 132-го пехотного полка Огюст Тин, отец которого также пропал без вести в годы войны. Он возложил букет белых гвоздик на шестой по счету гроб. Впоследствии месье Тин, которому выпало на долю стать участником обеих мировых войн, вспоминал: "Чтобы не мучиться сомнением, я сложил цифры из номера своего полка, и получилось шесть".

Рядовой Огюст Тин делает выбор...

28 января 1921 г. в Париже состоялось торжественное погребение Неизвестного солдата. Двумя годами позже на могиле был зажжен Мемориальный огонь, который, согласно традиции, каждый год вновь и вновь зажигают французские ветераны. После того, как ушел из жизни последний француз-участник Первой мировой войны, эта честь перешла к ветеранам Второй мировой. Вечный огонь пылает отсветом далеких сражений, в которые в 1914-18 и 1939-45 гг. шли миллионы солдат Франции...

В начале ХХ в. французское общество была всецело поглощено своими внутренними проблемами и обращало очень мало внимания на угрозу войны, исходившую от исторического противника Франции на европейском континенте - Германской империи. Военно-дипломатические конфликты между крупнейшими колониальными державами в Марокко 1905 и 1911 гг., всколыхнувшие самоуспокоение Европы, ожидавшей от начинавшегося века триумфа гуманистических идей и технического прогресса, все же вызвали некоторую тревогу. Французские военные, перед которыми все еще витал призрак ужасного разгрома во Франко-прусской войне, начали активнее готовиться к возможным боевым действиям с немцами. В 1913 г. представители Генерального штаба и внешнеполитического ведомства с трудом сумели убедить палату депутатов Национального собрания, что новое столкновение с "коварными бошами" не за горами. В результате, несмотря на сильную оппозицию левых и пацифистских сил Франции, был принят закон о трехгодичном сроке военной службы. Общество оказалось расколотым, и французские социалисты во главе с известным политиком и интеллектуалом Жаном Жоресом призывали даже ко всеобщей забастовке протеста, ожидая, что германские "товарищи по партии" поддержат их антивоенную кампанию. Однако немецкие "геноссе" в это время приносили кайзеру Вильгельму II верноподданнические заверения в готовности встать под ружье и идти завоевывать "жизненное пространство для германской нации" на Востоке и на Западе. Война стала неизбежной, и первой жертвой ее во Франции пал идеолог пацифистского движения Жан Жорес, убитый 31 июля 1914 г. в парижском кафе озлобленным националистом. Как писали в те дни газеты, осознание неизбежности войны пришло к французам "в крови Жореса".

Убийство Жана Жореса, 31 июля 1914 г.

Тем временем новый президент Французской республики Раймон Пуанкаре предпринимал энергичные шаги, чтобы укрепить международное положение Франции. Особенно важное внимание он уделял союзу с Российской империей. Летом 1914 г., когда обстановка в Европе достигла точки кипения, Пуанкаре посетил императора Николая II с официальном визитом. Укреплен был и союз с Великобританией. "Сердечное соглашение" Франции, Англии и России, или Антанта (от французского: entente cordiale), сложившееся в первом десятилетии ХХ в., было готово с оружием в руках выступить в защиту своих интересов в большой игре, именовавшейся мировой политикой.

3 августа, обвинив Францию во враждебных действиях, Германия объявила ей войну. Французскую армию по результатам мобилизации 1914 г. никак нельзя было назвать слабой. Призыв резервистов позволил быстро довести ее численность (без колониальных войск) с 736 тыс. чел. до 3 781 тыс., а сильные кадры пехотных и кавалерийских полков и дивизий позволяли легко развернуть их по штатам военного времени. На вооружении Французской армии находилось боле 3,4 тыс. орудий полевой и тяжелой артиллерии и 156 самолетов (больше, чем у Великобритании и Австро-Венгрии вместе взятых, и лишь немногим меньше, чем у Германии). Французский офицерский корпус гордился многовековыми традициями, хорошей профессиональной подготовкой и, кроме того, высоким интеллектуальным уровнем: быть разносторонне развитым и передовым человеком среди французских военных считалось хорошим тоном. Военная мысль Франции, разработавшая концепцию ведения подвижной войны "из глубины" с широким применением маневра резервами и контрударов, пользовалась в Европе сильной репутацией.

Такими щеголями вступали в Первую мировую французские пехотинцы...

Однако, как всегда случается с началом войны, недоработок в военной машине Французской республики также хватало. В войсках не всегда было достаточно новейших достижений военной техники - пулеметов, полевых гаубиц, средств связи. Примерно 30% генералов были слишком пожилыми, чтобы выдержать моральное и физическое напряжение современной войны. Много лучшего желать оставляло и снаряжение французского солдата, практически не изменившееся со времен Франко-прусской войны. Пехота продолжала щеголять на виду у неприятеля в ярких синих мундирах и красных шароварах, делавших ее отличной мишенью. Конница фланировала в еще более красочной униформе. А на привалах каждое отделение, проклиная косность интендантов и превозмогая усталость, раскладывало себе костер, ставило на него свой котел и, помешивая в нем собственным черпаком, пыталось приготовить суп. Полевые кухни в армии так и не были введены под смехотворным предлогом "индивидуализма французов в кулинарных вкусах".

Бивуак кирасирского полка, 1914.

Несмотря на охвативший Францию патриотический подъем, приведший в армию сотни тысяч добровольцев и вдохнувших высокое мужество в сердца солдат и офицеров, начало войны стало для Французской армии неудачным. Главные силы французов были сосредоточены на франко-германской границе, чтобы взять реванш за 1870 год и отбить у немцев Эльзас и Лотарингию. Но 4 августа германское командование предприняло мощный обходной удар через территорию нейтральной Бельгии. Героическое сопротивление маленькой бельгийской армии не сумело задержать армады кайзеровских войск, и застигнутые врасплох французские соединения потерпели в пограничном сражении жестокое поражение, потеряв до четверти миллиона человек. Казалось, что путь на Париж врагу был открыт. Запаниковав, французское правительство 2 сентября бежало в Бордо, за что не утратившие чувства юмора даже в этот тяжелый час французы окрестили министров "цыплятами по-бордосски".

Однако защитники Франции отнюдь не считали дело потерянным. Разветвленная сеть железных дорог Франции позволила перебросить на защиту столицы войска с других участков фронта, а на позиции с парижского вокзала солдат мчали по ночным дорогам мобилизованные столичные такси. Чтобы умирать за Париж, который они никогда раньше не видели, спешили "с корабля на кровавый бал" колониальные солдаты из Северной Африки. Оборону французской столицы возглавил энергичный генерал Симон Галлиени, заявивший: "Я получил мандат защищать Париж от захватчиков, и исполню его до конца". Встав в жестокой обороне на рубеже реки Марна, французские солдаты и офицеры остановили германское наступление, и к середине сентября отбросили "бошей" от Парижа. Во французской военной истории это сражение получило название "чуда на Марне". Однако, отдавая должное его героям, было бы несправедливо обойти молчанием подвиг верных союзников Франции - воинов Российской императорской армии. Неподготовленное вторжение двух русских армий в августе-сентябре 1914 г. в Восточную Пруссию, ставшую для них ловушкой и могилой, заставило германский генштаб перебросить туда отборные дивизии, которых ему как раз не хватило во Франции. "Зато Париж был спасен!", - написал впоследствии об этой героической и трагической жертве русских войск известный романист Валентин Пикуль.

Парижские таксисты перевозят войска, 1914.

После обороны Парижа франко-британские и германские войска предприняли ряд наступательных операций, стараясь обойти друг друга. В результате этих в целом безрезультатных и очень кровопролитных сражений эпицентр боевых действий смещался все севернее, пока не уперся в берег Северного моря. К исходу 1914 года Западный фронт Первой мировой войны стабилизировался на бескрайних просторах восточной Франции. Зарываясь в мерзлую землю и оплетая подступы к своим траншеям колючей проволокой, войска противников готовились к новым боям. Ни смертельно усталым и страдавшим от холода в своих сырых блиндажах солдатам, ни их разрабатывавшим планы наступлений и прорывов командирам еще не приходило в голову, что на несколько бесконечных лет они окажутся прикованными судьбами войны к этому многокилометровому поясу позиций и укреплений. Немецкий военный писатель Эрих Мария Ремарк, солдат этой бессмысленной битвы, обессмертил в своем романе убийственную и отупляющую суть Первой мировой войны: "На Западном фронте без перемен".

Французская пехота в траншеях Первой мировой.

Мощные огневые средства обеих сторон - артиллерия всех калибров, пулеметы, скорострельные винтовки - превращали любую попытку густых пехотных цепей преодолеть открытое пространство до переднего края противника в героическое самоубийство. Вплоть до последнего года войны на Западном фронте - 1918-го - неоднократные попытки "решающих" наступлений армий Германии и Антанты с ужасной монотонностью заканчивались завоеванием на пределе человеческих сил нескольких километров переднего края противника и сотнями тысяч убитых и раненых с обеих сторон. Дьявольская изобретательность человеческого разума в уничтожении себе подобных создавала боевые отравляющие вещества, огнеметы, бронированные боевые машины на гусеничном ходу. В небе дрались, сгорали и рушились на землю пылающими кометами последние рыцари первой всемирной войны - молодые военные летчики. А фронт все не мог преодолеть фатального равновесия. Миллионы молодых парней в грязной форме защитного цвета (во Французской она появилась в 1915 г. и была почему-то небесно-голубой) и стальных шлемах приучались существовать между жизнью и смертью в своих зловонных траншеях. Осенью там хлюпала под дощатым настилом ледяная зловонная жижа, зимой примерзали к земле шинели спящих вповалку солдат, а летом бесчинствовали инфекционные заболевания и роились сонмища мух. Между позициями разлагались десятки тысяч неубранных тел тех, кто еще недавно был живыми людьми, и во время безумных атак-контратак ноги бойцов увязали в гниющей плоти. Смерть и отчаяние одни царили бы на некогда прекрасных просторах восточной Франции, если бы не непобедимое жизнелюбие француза.

Среди чудовищной рутины окопной войны завязывалась благородная солдатская дружба, фронтовыми поэтами сочинялись шутливые или трогательные песни и стихи, окопные художники создавали потрясающие по выразительности альбомы рисунков и акварелей. Чтобы не очерстветь сердцем, бойцы подбирали в разрушенных селах псов и кошек, становившихся им верными друзьями и живыми талисманами рот и батальонов. Чувствуя странное родство душ с такими же парнями "с той стороны" (идеологической ненависти, разделившей людей в годы Второй мировой, еще не было), солдаты 1914-18 гг. обычно проявляли человечность и сочувствие к пленным и раненым врагам. Французский солдат сражался, работал, жил, любил и надеялся на лучшее. Хронисты "потерянного поколения" Первой мировой - француз Анри Барбюс, англичанин Ричард Олдингтон, немец Ремарк - много писали о том, что среди трупов безымянных жертв битв под Верденом, на Сомме, на Ипре разложился и сгнил европейский гуманизм. Нельзя сказать, чтобы они были совсем не правы. Однако в таком случае в отношении сынов Франции следовало бы сделать некоторое исключение: в окопах поколебалась их вера в традиционные ценности, но не их неистребимая любовь к жизни.

Застывшие мгновения войны на Западном фронте. Гибель французского пехотинца в атаке.

Военный Париж, конечно, несколько растерял былую беззаботность, но все же оставался прекрасен и полон надежд. Парижанки умудрялись с присущим им одним изящным кокетством носить даже траур по гнившим на полях у Соммы и Ипра мужьям, только в глазах у них появилось чуть больше грусти. Их новые кавалеры, которым наутро было снова возвращаться на позиции, умудрялись вальсировать так же элегантно даже в тяжелых солдатских башмаках и мешковатой серо-голубой форме. Столице Франции могло не хватать натурального кофе, керосина и свежих устриц, но газовые фонари столь же ярко освещали уличную толпу, словно бросая вызов ночным налетам германских "цеппелинов". Фланирующая публика все так же заполняла по вечерам рестораны, театры и увеселительные заведения. На фоне слегка поблекшего многоцветья парижан англичане выделялись чопорностью и цветом хаки, американцы - дружелюбной развязанностью, колониальные сенегальские стрелки - яркими фесками и белозубыми улыбками на иссиня-черных физиономиях, а русские союзники - умением перепить всех остальных и боевыми наградами...

Чины Русского экспедиционного корпуса во Франции с полковым знаменем.

Вина и орденов хватало на всех, как и смерти! Среди мраморных мемориальных досок, украшающих аркаду Дворца Инвалидов в Париже, есть одна, увековечившая память русских солдат и офицеров, погибших за Францию в годы Первой мировой войны. С 1916 года плечом к плечу с французами сражались воины Экспедиционного корпуса Российской императорской армии: на Западном фронте против германцев - 1-я и 3-я экспедиционные бригады, а на Салоникском фронте - против союзной Германии Болгарии - 2-я бригада. Кстати, в составе российской военно-дипломатической миссии в Париже в 1917-18 гг. находился прапорщик Николай Степанович Гумилев, выдающийся поэт, исследователь Африки и герой-кавалерист Первой мировой. Когда под влиянием революционных событий в России часть солдат российского Экспедиционного корпуса, выведенного с фронта в лагерь Ла-Куртин, в сентябре 1917 года подняли восстание, Гумилев был среди тех, кто до конца пытался предотвратить братоубийственную бойню. Подлинную корректность к своим товарищам по оружию проявили тогда и французские военные. После того, как верные Временному правительству российские экспедиционные части под командой генерала Занкевича подавили мятеж, французы не позволили им расстрелять ни одного из его участников, поместив их в свои военные тюрьмы. В 1918 г. многие чины прекратившего существовать российского Экспедиционного корпуса вступили во Французскую армию. Созданный из них Русский легион чести доблестно сражался на Западном фронте до последнего дня войны.

Русский Легион чести, 1918. Форма французская, награды на груди - российские.

1918 г. принес Антанте долгожданную победу в Первой мировой войне, и Франции по праву принадлежит важнейшая роль в этой победе. Четыре долгих года главная тяжесть войны на Западном фронте лежала именно на плечах французского солдата, отважного "пуалю" (в переводе с французского - "патлатые": так прозвали этих отважных воинов за своеобразную окопную моду на длинные бороды и густые шевелюры). Воины Франции сражались в 1914-18 гг. также в Галлиполийской десантной операции и на Ближнем Востоке против Османской империи, в Западной Африке против германских колониальных войск и на всех морях, где действовал Французский флот. Однако решающим "голом в ворота Германии" было вступление в боевые действия Соединенных Штатов Америки, ставших подлинной "кузницей войны", ковавшей боевую технику и оборудование для Антанты и направивших на Западный фронт свои свежие войска. В марте-июле 1918 г. была предпринята последняя попытка германского генерального наступления на Западном фронте. Однако немцы были уже не те: их измотанные части тщетно ломились в глубоко эшелонированную оборону Антанты. В июле-августе произошла так называемая "вторая битва на Марне", в ходе которой французские войска при поддержке британских, американских и итальянских союзников и под руководством нового командующего маршала Франции Фердинанда Фоша сломали хребет германской боевой мощи и перешли в контрнаступление. Вскоре армии Антанты начали успешно теснить деморализованных немцев по всему Западному фронту и к ноябрю освободили большую часть оккупированных территорий восточной Франции. В начале ноября в потрясенной военными поражениями Германии вспыхнула революция, кайзер Вильгельм II отрекся от престола и бежал. 11 ноября 1918 г. в местечке Компьенском лесу в Пикардии в салон-вагоне маршала Фоша представители поставленной на колени Германии подписала перемирие со странами Антанты, означавшее ее фактическую капитуляцию.

Типичный "пуалю" - французский солдат Первой мировой войны.

Спустя полгода Версальский мирный договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершил Первую мировую войну. Последовательная и жесткая позиция французской делегации во главе с президентом республики Жоржем Клемансо немало способствовала временной демилитаризации Германии и укреплению французских позиций в послевоенном мире. Для Европы были выиграны еще 20 относительно мирных лет. Однако, как выяснилось очень скоро, послевоенная модель миропорядка, установленная Антантой, оказалась неспособной предотвратить новое чудовищное испытание человеческой цивилизации на прочность в ХХ в.: возникновение немецкого нацизма и Вторую мировую войну...

Франция заплатила за победу в Первой мировой страшную цену. Потери составили почти миллион погибших среди 19-миллионного мужского населения Франции. Наибольший урон, около одной трети, понесла самая молодая возрастная группа солдат - 18-25 лет. Французская пехота лишилась почти четверти боевого состава. Многие из погибших не успели жениться, и множество молодых француженок так и не познали счастья замужества. Вдовий траур в годы войны надели около 630 тыс. женщин. В 1921 г. во Франции на каждых девять мужчин 20-39 лет приходилось одиннадцать женщин. Почти три миллиона французских военнослужащих получили ранения, то есть большинство участвовавших в войне были ранены хотя бы однажды. Многие из 800 тыс., получивших тяжелые увечья, после демобилизации предпочли не травмировать родных своим видом. Они поселились в многочисленных домах инвалидов или в специально возведенных французским правительством и благотворительными католическими организациями поселках. Экономика Франции понесла серьёзные убытки, исчисляемые в пределах 19 % национального богатства.

Раненые солдаты и офицеры Франции во Дворце инвалидов в Париже.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.