Силиконовая долина. Чудо или удачная сумма обстоятельств

Едва была озвучена идея "Цифровой долины" в Крыму, как на неё накинулись критики. Один из основных аргументов состоит в том, что в Крыму нельзя создать даже подобие Силиконовой долины. Не буду обсуждать чужие аргументы. Есть смысл вспомнить историю возникновения Силиконовой долины, а потом уже делать выводы.

Наверно затруднительно найти человека, который бы не слышал о Силиконовой долине.

Сейчас это мировой центр IT-технологий. Несмотря на все старания создать свое подобие силиконовой долины и в СССР и в Японии и в Южной Корее, а теперь в Китае и России потеснить с Олимпа передовых технологий этот небольшой участок побережья Калифорнии пока не удается.

Как же случилось, что Долина Сердечной Отрады "Valley of Heart's Delight", расположенная между Сан-Франциско и Сан Хосе, еще до 50-х годов известная разве что, своими апельсиновыми и персиковыми садами, вином, рыбой и устрицами, вдруг стала центром притяжения для изобретателей и инвесторов со всего мира, регионом с одним из наибольшим в мире количеством self-made миллионеров, с компаниями, завоевавшими рынки всего мира. И почему пока никому не удалось обогнать силиконовую долину.

История Silicon Valley или Силиконовой долины началась в середине 50-х годов прошлого века.

Тут надо посмотреть на то, что представляла собой электроника середины прошлого века.

Тогда во всех радиоэлектронных устройствах доминировали радиолампы. Хотя уже начали использовать полупроводниковые диоды. Но из-за недостаточной изученности свойств полупроводниковых материалов полупроводниковые устройства имели очень ограниченное применение.

Радиолампы, изобретенные в начале 20 века, хотя и имели прекрасные характеристики, но принципиально не могли иметь малые габариты. По конструкции радиолампа довольно примитивное устройство. Она даже в разы проще, чем механические часы. Фактически такая очень маленькая ажурная металлическая этажерка, состоящая из десятка разных деталей и помещенная в стеклянный баллон, из которого откачан воздух.

Также как затруднительно сделать очень маленькие механические часы, также сложно сделать и маленькую радиолампу. Самые мелкие радиолампы имели линейные размеры, измеряемые в сантиметрах.

Для примера одни их самых мелких советских радиоламп на миллиметровой бумаге.

Читатель пусть не улыбается, в СССР умели делать мелкие радиолампы даже успешнее, чем транзисторы. Широко известна байка с самолетом МиГ-25 угнанным в Японию в 70-е годы. Американцы тогда разобрали самолет и долго не могли понять, что же за хитрые радиодетали используются в электронике этого самолета. А это были миниатюрные радиолампы.

В принципе можно сделать лампу раз в 10 меньшую, чем на фото и её размеры будут измеряться уже миллиметрами, но это будет близко техническому пределу. К тому же даже мелкие лампы потребляли много энергии.

А теперь представьте, что полупроводниковый транзистор, который по характеристикам почти эквивалентен радиолампе, имеет предел характерного размера, измеряемый даже не микронами, что тоньше человеческого волоса, а еще 1000 раз меньшими расстояниями. Иначе говоря, на кусочке материала размером с радиолампу можно легко втиснуть несколько миллионов транзисторов.

Иначе говоря, радиолампа это сантиметровая (10-2 м) технология и в лучшем случае миллиметровая технология, а на кремнии уже достигли 20 нанометровой (10-9 м) технологии.

Вот такое соотношение 1 и 1000000.

Даже один транзистор в пластмассовом корпусе имеет небольшие размеры

Фактически открытие полупроводниковой электроники можно сравнить с открытием Америки - двух гигантских континентов, мало населенных, но обладающего большими ресурсами. Вкладываяй деньги, расселяй людей, осваивай ресурсы, получай прибыль. Аналогично и здесь. Вкладывай деньги, осваивай технологии, производи продукцию, получай прибыль. Все эти полвека шло освоение своеобразного силиконового континента. И лидирующее место в этом процессе все это время занимала Силиконовая долина.

Но все это мы знаем сейчас, а тогда в конце 40 годов прошлого века открытие транзистора было сделано отчасти по случаю. Стояла широкая задача - найти новые материалы и принципы для замены радиоламп и электромеханических устройств. Каком именно виде получиться результат, конечно, никто не знал. Работы велись Bell Labs в филиале корпорации AT&T. Сама по себе American Telephone and Telegraph (AT&T Corporation) уже тогда была, как сейчас говорят, телекоммуникационной компанией, и её руководство в первую очередь интересовали перспективные устройства для замены того, что тогда составляло основу телекоммуникаций - телефонных и телеграфных переключателей. В те времена их делали на основе электромагнитных реле. Штука громоздкая и не очень надежная.

В составе AT&T лаборатория Bell Labs занималась перспективными исследованиями. Вообще Bell Labs, а ранее она называлась Bell Telephone Co и расположена в Мюррей Хилл в штате Нью-Джерси, является уникальным лабораторией. За годы своей деятельности лаборатория разработала множество революционных технологий, включая радиоастрономию, транзистор, лазер, кварцевые часы, теорию информации, операционную систему UNIX и языки программирования C, C++. Ученые Bell Labs были удостоены семи Нобелевских премий. И других подобных примеров нет.

Но вот в области электроники создали сотрудники Bell Labs не все, что могли бы. Очень большую часть пирога у них отобрала Силиконовая долина, и виной тому явился всего один человек. Звали его Уильям Брэдфорд Шокли.

Шокли еще до начала работы в Bell Labs успел поработать в разных организациях над разными проектами. Отличался он хорошей подготовкой и как теоретик, и инженер, но при этом имел неуравновешенный и склочный характер. Однажды он даже впал в депрессию и пытался застрелить себя из ружья. С 1945 г он начал руководить группой, которая работала с полупроводниками в Bell Labs.

Одной из задач его группы была работа над проблемой создания переключателей на основе полупроводников. Шокли рассчитывал, что они смогут как-то управлять проводимостью полупроводника и там образом получат переключатель, избавленный от катушек и подвижных контактов. Теория полупроводников тогда еще не была достаточно разработанной, и ученые работали больше методом тыка. Брали разные материалы, цепляли на них контакты и смотрели что получиться. В одном из таких опытов, в котором сам Шокли участия не принимал, два его коллеги Джон Бардин (теоретик) и Уолтер Бреттейн (экспериментатор) взяли пластинку германия, притулили, в буквальном смысле, в ней контакты и смотрели, как протекает ток. Но так получилось, что оба контакта в тот день случайно оказались очень близко друг от друга. Близко в смысле нескольких микрон. К тому же Бреттейн в довершении ко всему еще и перепутал полярность напряжений питания.

Эврика! Наверно могли тогда воскликнуть участники опыта. Но вряд ли они так радовались. Ведь создали они вовсе не переключатель, который желало начальство, а некое устройство, которое позволяло усиливать ток. Однако, 16 декабря 1947 г. стало дата рождения транзистора.

Макет первого транзистора

Сам же Шокли, узнав по телефону от своих коллег о результатах опыта, понял, что не стал участником важного открытия и, будучи патологическим склочником, затеял разные козни. В итоге, авторство изобретения осталось за Бардином и Браттейном, но в публичных заявлениях Bell Labs изобретателями назывались трое: Бардин, Браттейн и Шокли. В результате группа перессорилась, но продолжала работы над изобретением.

Полгода ушло на доводку и понимание того, что произошло в ходе того ошибочного опыта. И вот 30 июня 1948 г. Bell Labs продемонстрировала публике "безламповый радиоприемник", объяснив, на каких принципах работают его приемно-усилительные элементы.

Однако ни какой особой перспективы у транзисторов тогда еще не виделось. Bell Labs предлагал использовать их в качестве усилителя для слуховых аппаратов. Не более того. Созданный тогда транзистор обладал множеством недостатков и не сразу нашел применение. Лампы во всех устройствах работали тогда намного лучше. Поначалу Bell Labs даже раздавала изготовленные в лаборатории транзисторы все желающим.

Шокли не мог смириться, что открытие прошло мимо, и организовал новую группу для работы над проектом свого транзистора, основанного на несколько ином принципе. Через пару лет ему удалось реализовать этот проект.

Создатели транзистора. Бардин, Шокли и Браттейн в лаборатории. Постановочное рекламное фото 1948 года.

В сентябре 1951 г. корпорация AT&T объявила, что полностью передаст права на изготовление транзистора всем компаниям, готовым выложить довольно скромную сумму в 25 тыс. долларов вместо регулярных выплат за пользование патентом, и предложила обучающие курсы. Лицензию приобрели 26 компаний. Среди них были как крупные фирмы (Motorola, IBM, General Electric), так и малоизвестные тогда, например, Texas Instruments. Так началась волна широкого распространения полупроводниковых технологий. Все знают IBM, но такая компания как Texas Instruments занимают не менее значительное место в производстве полупроводниковых элементов.

В начале 50-х Шокли уже рассорился со всеми в Bell Labs, с кем только можно было, и решил уйти из лаборатории. Сразу два престижных университета предлагали ему должность профессора, но эта перспектива его не заинтересовала.

В 1955 г. Шокли покинул Bell Labs, организовав собственную компанию по производству полупроводников поблизости от своего родного города Пало-Альто в Калифорнии. Надо сказать, что этот выбор был сделан по еще одной существенной причине.

Здесь находился Стенфордский университет. Основан университет был в 1891 году калифорнийским губернатором и железнодорожным предпринимателем Леландом Стэнфордом. Но незадолго до того как Шокли переселился в Калифорнию, этот университет был еще самым средним учебным заведением Америки и ничем особым не выделялся.

Все круто поменялось буквально за несколько лет. Вскоре после войны сюда перебрался преподавать профессор Фредерик Терман. Сам он никогда не оказался бы в Стэнфорде, если бы не диагноз туберкулез. Так Терман оказался в солнечной Калифорнии. В послевоенные годы из-за промышленного спада и периферийного положения годы университет едва сводил концы с концами. Однако Терман носился с идеями создания на базе университета того, что сейчас назвали бы технопарком. Денег для этого не было, и тогда был найден выход.

Университет владел большим участком земли (около 32 км²), которую не имел право продавать (в соответствии с завещанием основателя университета Леланда Стэнфорда). В этой ситуации декан инженерного факультета, профессор Фредерик Терман предложил сдавать землю в долговременную аренду для использования в качестве офисного парка.

Терман одним из первых понял, что объедение в одном месте промышленного научного потенциала может дать мощный толчок развитию.

И уже в 1953, наиболее респектабельные компании, среди них такие как General Electric (ракеты, атомная промышленность), Eastman Kodak (фотография), Lockheed (самолеты, ракеты), Hewlett-Packard (радиоэлектроника) и др. корпорации обосновались в первом здании Стэнфордского Индустриального парка

Перебравшийся в эти края в 1955 г. Шокли организовал компанию Shockley Semiconductos и пригласил к себе работать молодых, многообещающих ученых из восточных штатов. "Он очень притягивал к себе молодых талантливых людей, - вспоминал один из его коллег, - но с ним было чертовски трудно работать".

Надо заметить, что конфликты в трудовых коллективах в США дело довольно сильно распространенное. Сказывается дух индивидуализма. Каждый за себя. Человек человеку волк, - как нам рассказывали коммунисты.

Через два года в 1957 г. восемь самых талантливых специалистов ушли от Шокли, насытившись, его причудами вроде пересылки жалованья по почте или требования оценить работу друг друга. "Восемь предателей", как охарактеризовал их Шокли, создали свою компанию Fairchild Semiconductors "Фэирчайлд семикондакторс", разместившись в нескольких кварталах от бывшего места работы. Так возник первый клон полупроводниковой индустрии.

Вскоре компания Fairchild Semiconductors стала лидером по производству полупроводников и остается такой до сего дня.

"Восемь предателей".

Но на этом процесс клонирования не прекратился. Калифорния оказалась благоприятным штатом именно для такого способа размножения. Практически во всех штатах Америки, в договорном праве существует соглашение о не конкуренции, согласно которому, сторона (обычно служащий) обязуется не конкурировать против другой стороны (обычно работодатель). То есть после завершения работы или отставки, служащий не может начать работать на конкурента или создать собственное дело. А еще говорят, что в Америке мало препятствий для бизнеса. Там своих подводных камней хватает.

Однако такое Калифорнийское законодательство позволило уже в течение следующих 20 лет, "вероломная восьмерке" распадаться на части и всякий раз давать старт новым предприятиям. Всего их получилось аж 65. При этом бывшие сослуживцы создавали свои собственные компании, конкурируя друг с другом.

Так основатели Fairchild Semiconductor: Jean Hoerni, эмигрант из Швейцарии, вместе с Jay Last and Sheldon Roberts, основали Amelco (известную как Teledyne) в 1961 г.

Проходит 3 года и уже в 1964 Jean Hoerni основал Union Carbide Electronics и в 1967 Intersil.

Julius Blank выходец из семьи бедных русско - еврейских эмигрантов, в 1978 основал Xicor, который в свою очередь в 2004 году был приобретен Intersil приблизительно за US$529 миллионов.

Eugene Kleiner - эмигрировавший из Вены в 1938, в 1962 покинул Fairchild Semiconductor и стал в свою очередь вкладывать деньги в перспективные компании. В 1972 он совместно с Thomas Perkins (один из директоров Hewlett-Packard) основал венчурную компанию Kleiner-Perkins с начальным фондом в $8 миллионов, которая, уже в 1997, оценивалась более чем в $100 миллиардов. Они профинансировали и помогли выйти на рынок такие компании, как Sun Microsystems, Symantec, Tandem Computers, Compaq Computer, America On line, Amazon.com, Google, Genentech, и еще более чем 500 другим. Их инвестиция в Genentech в 1976 ($250,000) принесла им более $200 миллионов.

Robert Noyce and Gordon Moore покинувшие Fairchild Semiconductor в 1968, основали Intel, а в ноябре 1971 был создан первый микропроцессор Intel 4004 что положило начало новой эры, эры персональных компьютеров, а в дальнейшем Интернета, беспроволочных технологий, эры взросления, эры характеризующейся сжатием мира и расширением контактов, доступности знаний и возможностью самореализации, эры в которой возможность сплочения безгранична, а расстояния перестают быть определяющим фактором. Тогда же, Don Hoefler, репортер из газеты «Новости Электроники» и окрестил именем "силиконовая (кремниевая) долина".

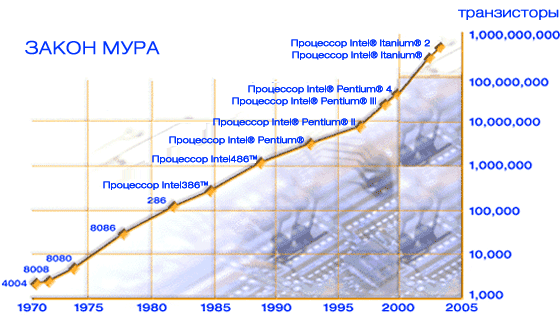

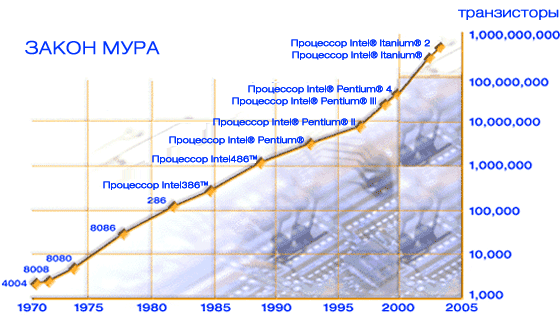

В 1965 году один из основателей Интел Gordon Moore в процессе подготовки выступления обнаружил закономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно год после предшественников, при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое.

Пока этот закон выполняется.

Освоение новой "территории" хорошо демонстрирует закон Мура, предложенный Gordon Moore

Можно обобщить основные этапы, приведшие к возникновению феномена Силиконовой долины

1. Губернатор и предприниматель организует в окрестностях Пало-Альто частный университет, которому передает большой участок земли.

Проходит много лет.

2. Инициативный профессор заболевает туберкулезом и едет работать в Стенфордский университет.

3. Он реализуют идею привлечения компаний в индустриальный парк, сдавая им в аренду землю университета.

4. Один из ведущих сотрудников Bell Labs создавшим технологию производства транзисторов обладал неуживчивым характером.

5. Этот сотрудник создает компанию по производству полупроводников в Индустриальном парке рядом со Стефордским университетом.

6. Законодательство Калифорнии разрешает дробление компаний и их конкуренцию.

7. Несносный характер создателя полупроводниковой компании приводит к уходу из нее части ведущих сотрудников, которые создают свою компанию.

8. Процесс размножения компаний обладающих IT-технологиями продолжается, приводя к появлению множества самостоятельных кластеров.

9. К набитому месту, где сложились наука, деньги и технологии, как пчелы на мед слетаются бизнесмены создающие свои компании.

Как мы видим, без определенного стечения некоторых обстоятельств Силиконовая долина в том самом месте Калифорнии не возникла бы. Нечто подобное могло образоваться в других районах Калифорнии, но опять же требовалось свое стечение обстоятельств. В ином случае мы имели бы других "китов" IT- технологии. Кроме уже упомянутых Bell Labs, Motorola, Texas Instruments имелись бы еще и другие компании, но они были бы разбросаны по разным штатам.

В чем преимущество ситуации, когда компании, работающие над сходными технологиями, находятся рядом на ограниченном пространстве. Главное преимущество - обмен информацией. Тут и инсайд, тут и переходы сотрудников их фирмы в фирму. А ведь все это происходит в те времена, когда Интернета не было и в помине. Поэтому коммуникация между компаниями, безусловно, ускоряла прогресс. Они более-менее представляли, чем занимаются за соседним забором и благодаря конкуренции умножали свои усилия.

Так в условных обозначениях компаний сегодня выглядит Силиконовая долина.

В СССР некое подобие было организовано в секретных городах и в Академгородках. Там тоже ученые из разных институтов могли встречаться хоть каждый день и проводить совместные работы. Видимо такая же ситуация и сейчас. Но с современной российской наукой я знаком мало. Была в СССР и попытка создать свою "силиконовую долину" в Зеленограде. Там при непосредственном участии эмигрантов из США Староса и Берга бывших работников фирм Bell Labs и "Вестерн Электрик" был создан центр микроэлектроники, существующий и сейчас как центр "Ангстрем".

Однако сам принцип организации науки на просторах бывшего СССР совсем иной, чем там за океаном. Уже по этой причине сходства быть не может.

А как же Крым и возникшая идея "Цифровой долины"?

Тут мы видим ситуацию во многом похожую на то, которая была в Стенфорде, когда там еще все только начиналось. Но понятное дело, что ничего подобного в Крыму возникнуть не может. Хотя бы из-за отсутствия свободы предпринимательства и свободы инвестиций. И главное, целина уже распахана. Нет той ситуации, о которой написано в самом начале, когда открылся Клондайк. Нужно свое прорывное направление, а какое оно может быть, пока сказать трудно. Слишком тесно стало в этом мире. Интернет опоясал планету. Любая перспективная идея тут же обрастает десятками и сотнями лабораторий. Так было с высокотемпературной сверхпроводимостью, графеном и многими другим направлениями.

Если в Крыму что-то и получиться, то это будет нечто свое. Возможно, в чем-то похоже на где-то существующее, но и имеющее и ряд существенных отличий. Повторить феномен Силиконовой долины уже не получиться.

Использованы материалы:

http://startup.kpi.ua/sikorsky/files/2012/12/Silicon-Valley-A-view-from-the-inside.pdf

http://chernykh.net/content/view/55/110/

Наверно затруднительно найти человека, который бы не слышал о Силиконовой долине.

Сейчас это мировой центр IT-технологий. Несмотря на все старания создать свое подобие силиконовой долины и в СССР и в Японии и в Южной Корее, а теперь в Китае и России потеснить с Олимпа передовых технологий этот небольшой участок побережья Калифорнии пока не удается.

Как же случилось, что Долина Сердечной Отрады "Valley of Heart's Delight", расположенная между Сан-Франциско и Сан Хосе, еще до 50-х годов известная разве что, своими апельсиновыми и персиковыми садами, вином, рыбой и устрицами, вдруг стала центром притяжения для изобретателей и инвесторов со всего мира, регионом с одним из наибольшим в мире количеством self-made миллионеров, с компаниями, завоевавшими рынки всего мира. И почему пока никому не удалось обогнать силиконовую долину.

История Silicon Valley или Силиконовой долины началась в середине 50-х годов прошлого века.

Тут надо посмотреть на то, что представляла собой электроника середины прошлого века.

Тогда во всех радиоэлектронных устройствах доминировали радиолампы. Хотя уже начали использовать полупроводниковые диоды. Но из-за недостаточной изученности свойств полупроводниковых материалов полупроводниковые устройства имели очень ограниченное применение.

Радиолампы, изобретенные в начале 20 века, хотя и имели прекрасные характеристики, но принципиально не могли иметь малые габариты. По конструкции радиолампа довольно примитивное устройство. Она даже в разы проще, чем механические часы. Фактически такая очень маленькая ажурная металлическая этажерка, состоящая из десятка разных деталей и помещенная в стеклянный баллон, из которого откачан воздух.

Также как затруднительно сделать очень маленькие механические часы, также сложно сделать и маленькую радиолампу. Самые мелкие радиолампы имели линейные размеры, измеряемые в сантиметрах.

Для примера одни их самых мелких советских радиоламп на миллиметровой бумаге.

Читатель пусть не улыбается, в СССР умели делать мелкие радиолампы даже успешнее, чем транзисторы. Широко известна байка с самолетом МиГ-25 угнанным в Японию в 70-е годы. Американцы тогда разобрали самолет и долго не могли понять, что же за хитрые радиодетали используются в электронике этого самолета. А это были миниатюрные радиолампы.

В принципе можно сделать лампу раз в 10 меньшую, чем на фото и её размеры будут измеряться уже миллиметрами, но это будет близко техническому пределу. К тому же даже мелкие лампы потребляли много энергии.

А теперь представьте, что полупроводниковый транзистор, который по характеристикам почти эквивалентен радиолампе, имеет предел характерного размера, измеряемый даже не микронами, что тоньше человеческого волоса, а еще 1000 раз меньшими расстояниями. Иначе говоря, на кусочке материала размером с радиолампу можно легко втиснуть несколько миллионов транзисторов.

Иначе говоря, радиолампа это сантиметровая (10-2 м) технология и в лучшем случае миллиметровая технология, а на кремнии уже достигли 20 нанометровой (10-9 м) технологии.

Вот такое соотношение 1 и 1000000.

Даже один транзистор в пластмассовом корпусе имеет небольшие размеры

Фактически открытие полупроводниковой электроники можно сравнить с открытием Америки - двух гигантских континентов, мало населенных, но обладающего большими ресурсами. Вкладываяй деньги, расселяй людей, осваивай ресурсы, получай прибыль. Аналогично и здесь. Вкладывай деньги, осваивай технологии, производи продукцию, получай прибыль. Все эти полвека шло освоение своеобразного силиконового континента. И лидирующее место в этом процессе все это время занимала Силиконовая долина.

Но все это мы знаем сейчас, а тогда в конце 40 годов прошлого века открытие транзистора было сделано отчасти по случаю. Стояла широкая задача - найти новые материалы и принципы для замены радиоламп и электромеханических устройств. Каком именно виде получиться результат, конечно, никто не знал. Работы велись Bell Labs в филиале корпорации AT&T. Сама по себе American Telephone and Telegraph (AT&T Corporation) уже тогда была, как сейчас говорят, телекоммуникационной компанией, и её руководство в первую очередь интересовали перспективные устройства для замены того, что тогда составляло основу телекоммуникаций - телефонных и телеграфных переключателей. В те времена их делали на основе электромагнитных реле. Штука громоздкая и не очень надежная.

В составе AT&T лаборатория Bell Labs занималась перспективными исследованиями. Вообще Bell Labs, а ранее она называлась Bell Telephone Co и расположена в Мюррей Хилл в штате Нью-Джерси, является уникальным лабораторией. За годы своей деятельности лаборатория разработала множество революционных технологий, включая радиоастрономию, транзистор, лазер, кварцевые часы, теорию информации, операционную систему UNIX и языки программирования C, C++. Ученые Bell Labs были удостоены семи Нобелевских премий. И других подобных примеров нет.

Но вот в области электроники создали сотрудники Bell Labs не все, что могли бы. Очень большую часть пирога у них отобрала Силиконовая долина, и виной тому явился всего один человек. Звали его Уильям Брэдфорд Шокли.

Шокли еще до начала работы в Bell Labs успел поработать в разных организациях над разными проектами. Отличался он хорошей подготовкой и как теоретик, и инженер, но при этом имел неуравновешенный и склочный характер. Однажды он даже впал в депрессию и пытался застрелить себя из ружья. С 1945 г он начал руководить группой, которая работала с полупроводниками в Bell Labs.

Одной из задач его группы была работа над проблемой создания переключателей на основе полупроводников. Шокли рассчитывал, что они смогут как-то управлять проводимостью полупроводника и там образом получат переключатель, избавленный от катушек и подвижных контактов. Теория полупроводников тогда еще не была достаточно разработанной, и ученые работали больше методом тыка. Брали разные материалы, цепляли на них контакты и смотрели что получиться. В одном из таких опытов, в котором сам Шокли участия не принимал, два его коллеги Джон Бардин (теоретик) и Уолтер Бреттейн (экспериментатор) взяли пластинку германия, притулили, в буквальном смысле, в ней контакты и смотрели, как протекает ток. Но так получилось, что оба контакта в тот день случайно оказались очень близко друг от друга. Близко в смысле нескольких микрон. К тому же Бреттейн в довершении ко всему еще и перепутал полярность напряжений питания.

Эврика! Наверно могли тогда воскликнуть участники опыта. Но вряд ли они так радовались. Ведь создали они вовсе не переключатель, который желало начальство, а некое устройство, которое позволяло усиливать ток. Однако, 16 декабря 1947 г. стало дата рождения транзистора.

Макет первого транзистора

Сам же Шокли, узнав по телефону от своих коллег о результатах опыта, понял, что не стал участником важного открытия и, будучи патологическим склочником, затеял разные козни. В итоге, авторство изобретения осталось за Бардином и Браттейном, но в публичных заявлениях Bell Labs изобретателями назывались трое: Бардин, Браттейн и Шокли. В результате группа перессорилась, но продолжала работы над изобретением.

Полгода ушло на доводку и понимание того, что произошло в ходе того ошибочного опыта. И вот 30 июня 1948 г. Bell Labs продемонстрировала публике "безламповый радиоприемник", объяснив, на каких принципах работают его приемно-усилительные элементы.

Однако ни какой особой перспективы у транзисторов тогда еще не виделось. Bell Labs предлагал использовать их в качестве усилителя для слуховых аппаратов. Не более того. Созданный тогда транзистор обладал множеством недостатков и не сразу нашел применение. Лампы во всех устройствах работали тогда намного лучше. Поначалу Bell Labs даже раздавала изготовленные в лаборатории транзисторы все желающим.

Шокли не мог смириться, что открытие прошло мимо, и организовал новую группу для работы над проектом свого транзистора, основанного на несколько ином принципе. Через пару лет ему удалось реализовать этот проект.

Создатели транзистора. Бардин, Шокли и Браттейн в лаборатории. Постановочное рекламное фото 1948 года.

В сентябре 1951 г. корпорация AT&T объявила, что полностью передаст права на изготовление транзистора всем компаниям, готовым выложить довольно скромную сумму в 25 тыс. долларов вместо регулярных выплат за пользование патентом, и предложила обучающие курсы. Лицензию приобрели 26 компаний. Среди них были как крупные фирмы (Motorola, IBM, General Electric), так и малоизвестные тогда, например, Texas Instruments. Так началась волна широкого распространения полупроводниковых технологий. Все знают IBM, но такая компания как Texas Instruments занимают не менее значительное место в производстве полупроводниковых элементов.

В начале 50-х Шокли уже рассорился со всеми в Bell Labs, с кем только можно было, и решил уйти из лаборатории. Сразу два престижных университета предлагали ему должность профессора, но эта перспектива его не заинтересовала.

В 1955 г. Шокли покинул Bell Labs, организовав собственную компанию по производству полупроводников поблизости от своего родного города Пало-Альто в Калифорнии. Надо сказать, что этот выбор был сделан по еще одной существенной причине.

Здесь находился Стенфордский университет. Основан университет был в 1891 году калифорнийским губернатором и железнодорожным предпринимателем Леландом Стэнфордом. Но незадолго до того как Шокли переселился в Калифорнию, этот университет был еще самым средним учебным заведением Америки и ничем особым не выделялся.

Все круто поменялось буквально за несколько лет. Вскоре после войны сюда перебрался преподавать профессор Фредерик Терман. Сам он никогда не оказался бы в Стэнфорде, если бы не диагноз туберкулез. Так Терман оказался в солнечной Калифорнии. В послевоенные годы из-за промышленного спада и периферийного положения годы университет едва сводил концы с концами. Однако Терман носился с идеями создания на базе университета того, что сейчас назвали бы технопарком. Денег для этого не было, и тогда был найден выход.

Университет владел большим участком земли (около 32 км²), которую не имел право продавать (в соответствии с завещанием основателя университета Леланда Стэнфорда). В этой ситуации декан инженерного факультета, профессор Фредерик Терман предложил сдавать землю в долговременную аренду для использования в качестве офисного парка.

Терман одним из первых понял, что объедение в одном месте промышленного научного потенциала может дать мощный толчок развитию.

И уже в 1953, наиболее респектабельные компании, среди них такие как General Electric (ракеты, атомная промышленность), Eastman Kodak (фотография), Lockheed (самолеты, ракеты), Hewlett-Packard (радиоэлектроника) и др. корпорации обосновались в первом здании Стэнфордского Индустриального парка

Перебравшийся в эти края в 1955 г. Шокли организовал компанию Shockley Semiconductos и пригласил к себе работать молодых, многообещающих ученых из восточных штатов. "Он очень притягивал к себе молодых талантливых людей, - вспоминал один из его коллег, - но с ним было чертовски трудно работать".

Надо заметить, что конфликты в трудовых коллективах в США дело довольно сильно распространенное. Сказывается дух индивидуализма. Каждый за себя. Человек человеку волк, - как нам рассказывали коммунисты.

Через два года в 1957 г. восемь самых талантливых специалистов ушли от Шокли, насытившись, его причудами вроде пересылки жалованья по почте или требования оценить работу друг друга. "Восемь предателей", как охарактеризовал их Шокли, создали свою компанию Fairchild Semiconductors "Фэирчайлд семикондакторс", разместившись в нескольких кварталах от бывшего места работы. Так возник первый клон полупроводниковой индустрии.

Вскоре компания Fairchild Semiconductors стала лидером по производству полупроводников и остается такой до сего дня.

"Восемь предателей".

Но на этом процесс клонирования не прекратился. Калифорния оказалась благоприятным штатом именно для такого способа размножения. Практически во всех штатах Америки, в договорном праве существует соглашение о не конкуренции, согласно которому, сторона (обычно служащий) обязуется не конкурировать против другой стороны (обычно работодатель). То есть после завершения работы или отставки, служащий не может начать работать на конкурента или создать собственное дело. А еще говорят, что в Америке мало препятствий для бизнеса. Там своих подводных камней хватает.

Однако такое Калифорнийское законодательство позволило уже в течение следующих 20 лет, "вероломная восьмерке" распадаться на части и всякий раз давать старт новым предприятиям. Всего их получилось аж 65. При этом бывшие сослуживцы создавали свои собственные компании, конкурируя друг с другом.

Так основатели Fairchild Semiconductor: Jean Hoerni, эмигрант из Швейцарии, вместе с Jay Last and Sheldon Roberts, основали Amelco (известную как Teledyne) в 1961 г.

Проходит 3 года и уже в 1964 Jean Hoerni основал Union Carbide Electronics и в 1967 Intersil.

Julius Blank выходец из семьи бедных русско - еврейских эмигрантов, в 1978 основал Xicor, который в свою очередь в 2004 году был приобретен Intersil приблизительно за US$529 миллионов.

Eugene Kleiner - эмигрировавший из Вены в 1938, в 1962 покинул Fairchild Semiconductor и стал в свою очередь вкладывать деньги в перспективные компании. В 1972 он совместно с Thomas Perkins (один из директоров Hewlett-Packard) основал венчурную компанию Kleiner-Perkins с начальным фондом в $8 миллионов, которая, уже в 1997, оценивалась более чем в $100 миллиардов. Они профинансировали и помогли выйти на рынок такие компании, как Sun Microsystems, Symantec, Tandem Computers, Compaq Computer, America On line, Amazon.com, Google, Genentech, и еще более чем 500 другим. Их инвестиция в Genentech в 1976 ($250,000) принесла им более $200 миллионов.

Robert Noyce and Gordon Moore покинувшие Fairchild Semiconductor в 1968, основали Intel, а в ноябре 1971 был создан первый микропроцессор Intel 4004 что положило начало новой эры, эры персональных компьютеров, а в дальнейшем Интернета, беспроволочных технологий, эры взросления, эры характеризующейся сжатием мира и расширением контактов, доступности знаний и возможностью самореализации, эры в которой возможность сплочения безгранична, а расстояния перестают быть определяющим фактором. Тогда же, Don Hoefler, репортер из газеты «Новости Электроники» и окрестил именем "силиконовая (кремниевая) долина".

В 1965 году один из основателей Интел Gordon Moore в процессе подготовки выступления обнаружил закономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно год после предшественников, при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое.

Пока этот закон выполняется.

Освоение новой "территории" хорошо демонстрирует закон Мура, предложенный Gordon Moore

Можно обобщить основные этапы, приведшие к возникновению феномена Силиконовой долины

1. Губернатор и предприниматель организует в окрестностях Пало-Альто частный университет, которому передает большой участок земли.

Проходит много лет.

2. Инициативный профессор заболевает туберкулезом и едет работать в Стенфордский университет.

3. Он реализуют идею привлечения компаний в индустриальный парк, сдавая им в аренду землю университета.

4. Один из ведущих сотрудников Bell Labs создавшим технологию производства транзисторов обладал неуживчивым характером.

5. Этот сотрудник создает компанию по производству полупроводников в Индустриальном парке рядом со Стефордским университетом.

6. Законодательство Калифорнии разрешает дробление компаний и их конкуренцию.

7. Несносный характер создателя полупроводниковой компании приводит к уходу из нее части ведущих сотрудников, которые создают свою компанию.

8. Процесс размножения компаний обладающих IT-технологиями продолжается, приводя к появлению множества самостоятельных кластеров.

9. К набитому месту, где сложились наука, деньги и технологии, как пчелы на мед слетаются бизнесмены создающие свои компании.

Как мы видим, без определенного стечения некоторых обстоятельств Силиконовая долина в том самом месте Калифорнии не возникла бы. Нечто подобное могло образоваться в других районах Калифорнии, но опять же требовалось свое стечение обстоятельств. В ином случае мы имели бы других "китов" IT- технологии. Кроме уже упомянутых Bell Labs, Motorola, Texas Instruments имелись бы еще и другие компании, но они были бы разбросаны по разным штатам.

В чем преимущество ситуации, когда компании, работающие над сходными технологиями, находятся рядом на ограниченном пространстве. Главное преимущество - обмен информацией. Тут и инсайд, тут и переходы сотрудников их фирмы в фирму. А ведь все это происходит в те времена, когда Интернета не было и в помине. Поэтому коммуникация между компаниями, безусловно, ускоряла прогресс. Они более-менее представляли, чем занимаются за соседним забором и благодаря конкуренции умножали свои усилия.

Так в условных обозначениях компаний сегодня выглядит Силиконовая долина.

В СССР некое подобие было организовано в секретных городах и в Академгородках. Там тоже ученые из разных институтов могли встречаться хоть каждый день и проводить совместные работы. Видимо такая же ситуация и сейчас. Но с современной российской наукой я знаком мало. Была в СССР и попытка создать свою "силиконовую долину" в Зеленограде. Там при непосредственном участии эмигрантов из США Староса и Берга бывших работников фирм Bell Labs и "Вестерн Электрик" был создан центр микроэлектроники, существующий и сейчас как центр "Ангстрем".

Однако сам принцип организации науки на просторах бывшего СССР совсем иной, чем там за океаном. Уже по этой причине сходства быть не может.

А как же Крым и возникшая идея "Цифровой долины"?

Тут мы видим ситуацию во многом похожую на то, которая была в Стенфорде, когда там еще все только начиналось. Но понятное дело, что ничего подобного в Крыму возникнуть не может. Хотя бы из-за отсутствия свободы предпринимательства и свободы инвестиций. И главное, целина уже распахана. Нет той ситуации, о которой написано в самом начале, когда открылся Клондайк. Нужно свое прорывное направление, а какое оно может быть, пока сказать трудно. Слишком тесно стало в этом мире. Интернет опоясал планету. Любая перспективная идея тут же обрастает десятками и сотнями лабораторий. Так было с высокотемпературной сверхпроводимостью, графеном и многими другим направлениями.

Если в Крыму что-то и получиться, то это будет нечто свое. Возможно, в чем-то похоже на где-то существующее, но и имеющее и ряд существенных отличий. Повторить феномен Силиконовой долины уже не получиться.

Использованы материалы:

http://startup.kpi.ua/sikorsky/files/2012/12/Silicon-Valley-A-view-from-the-inside.pdf

http://chernykh.net/content/view/55/110/