Автаркия как замкнутая товарно-денежная система.

Автаркия - это термин, состоящий из греческих корней αὐτός и κράτος - сам есть власть, которым обозначается полная экономическая независимость и самодостаточность государства или максимальное стремление к ним. На практике это предполагает, что подавляющая часть товаров и услуг производятся внутри страны, а не импортируются из-за рубежа.

На протяжении XX века целый ряд государств стремились реализовать на практике идеи экономической независимости и автаркического развития, однако достичь цели полной самодостаточности не смогло ни одно из них.

После революции 1917 года правительство Советской России оказалось в изоляции, потому что соседние капиталистические страны отказывались признавать новый режим и боялись распространения социалистических идей. Аналогично и национализация большевиками предприятий, находившихся в иностранной собственности, привела к подрыву торговых и других внешнеэкономических связей. По этой причине первоначальный этап так называемого «военного коммунизма», характеризовавшийся голодом и разрухой Гражданской войны, имел в себе автаркические оттенки.

Но уже в 1920-х в рамках Новой экономической политики (НЭП) экономика была либерализована. Теперь иностранные компании могли участвовать в концессиях на разработку ряда месторождений, американские и европейские специалисты принимали активное участие в программе индустриализации, а СССР активно закупал промышленное оборудование и продавал свое сырье за границу. Только после периода относительной открытости в рамках 1-й пятилетки (1928-1932 годы) СССР попытался вновь перейти к автаркии во время 2-го пятилетнего плана (1933-1937 годы).

Полная автаркия невозможна из-за сложностей географического разделения труда, а переход к ней нередко является скорее вынужденным. Как отмечает кандидат экономических наук и автор YouTube-канала о популярной экономике Furydrops Григорий Баженов, «Если в XIX веке обеспечивать себя всем необходимым в условиях закрытия было сравнительно просто, то в XX, а уж тем более в XXI веке - это явный шаг в сторону технологического отставания». Поэтому даже сторонники автаркии чаще говорят скорее о движении к самодостаточности, нежели о состоянии полной замкнутости экономики.

Баженов:

«В современном мире попытки построить полную автаркию приводили к катастрофе роста - можно вспомнить Северную Корею. Быстрая индустриализация ряда других экономик, которые мы привыкли считать автаркиями - например, СССР, были связаны с импортом технологий. Например, завод Ford был открыт в Советском союзе в 1932 году (тот самый ГАЗ построила американская компания). Более того, когда США активно применяли санкции к СССР во времена Рейгана, Европа, напротив, сотрудничала с Советским Союзом по ряду проектов - в частности, в рамках строительства экспортных газопроводов. Да, санкции США ударили по масштабам проекта, но не привели к его закрытию».

Ни одна страна мира сегодня не может надеяться только на собственные силы, это утопия, отмечает Баженов: «Попытки построить полноценную автаркию приводят к тому, что неэффективность накапливается во всех секторах экономики, ведь отсутствуют выгоды от специализации на том, что ваша национальная экономика может производить лучше других. Фокус размыт. А попытка развивать всё и вся приводит к технологическому отставанию. СССР, к примеру, даже копируя технологии, делал это дольше и хуже более открытых стран».

Эксперты считают, что только страны с крупной и развитой экономикой могут себе позволить двигаться в сторону автаркии:

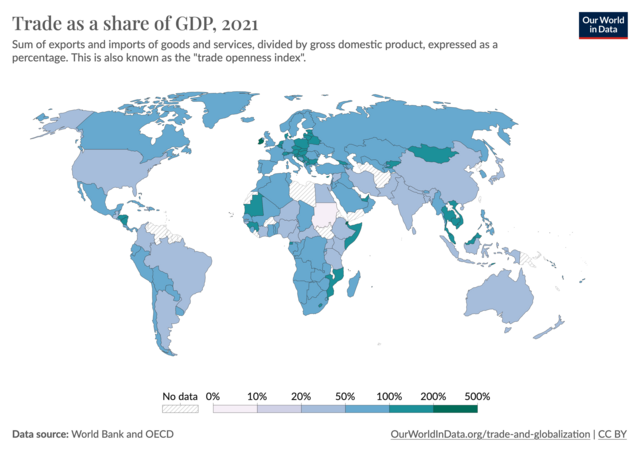

«Некоторые большие экономики, интегрированные в мировую экономику, могут быть ближе к автаркии, но дело не в том, что они сознательно проводят такую политику, чаще даже наоборот, а в том, что в этих странах развит внутренний спрос, - отмечает Баженов. - Экономика не закрыта, но мировая экономика не в меньшей степени зависит от таких рынков, чем их национальная экономика от мировой. Красноречивый пример - США. Доля внешнеторгового оборота по отношению к ВВП одна из самых низких в мире - порядка 23,5%. Похожая ситуация наблюдается в Японии - 25,4%, в Китае уже 34,5%, а в среднем по миру - 56,2%. Впрочем, все это не означает, что этим странам не нужны импортные технологии, мозги или капитал. И США тут опять-таки является красноречивым примером».

США соотношение торговли к ВВП 2021 год.

Экспорт (% от ВВП) - 10.89%

Импорт (% от ВВП) - 14.59%

Индекс открытости торговли (% от ВВП) - 25.48%

Соотношение экспорта/импорта - 0.7

Цифры взяты отсюда:

List of countries by trade-to-GDP ratio - Wikipedia

translated.turbopages.org