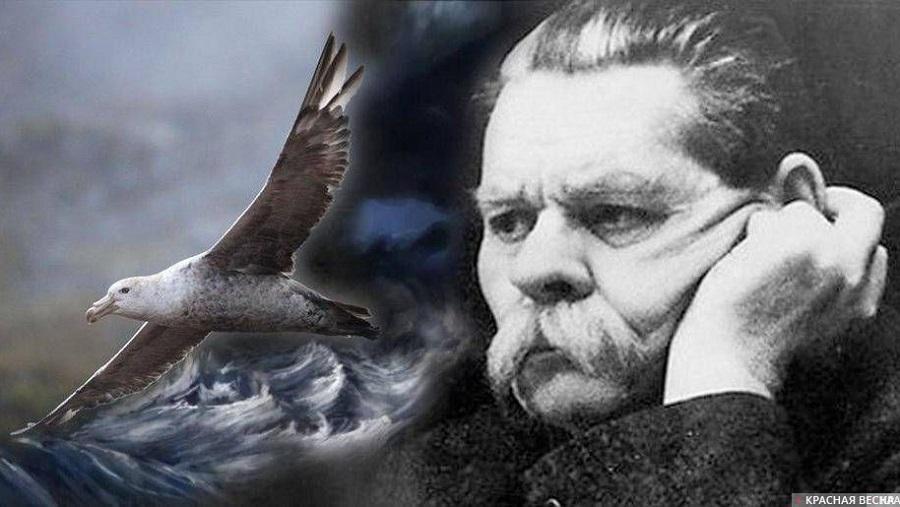

Пылающее сердце на века: 150 лет «буревестнику революции» Максиму Горькому

Вслед за столетием революции в 2017 году Россия отмечает юбилей человека, без которого любые исторические выкладки о революционных событиях были бы неполными. 28 марта 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького - великого писателя, который прожил вместе с Россией все бури начала XX века, став одним

из символов эпохи революционных изменений.

В последнее время горьковедение несколько продвинулось в изучении личности советского писателя, в частности после распада СССР у исследователей его творчества появилась возможность заполучить полный список его трудов, некоторые из которых были под запретом в советское время.

Таковыми были и «Несвоевременные мысли», работа, написанная Горьким под «грузом» переживаний исторической бури, которую сам Горький когда-то страстно призывал. Эта работа дала возможность по-иному взглянуть

на «буревестника революции».

Например, либерально настроенные граждане России сумели разглядеть в «Несвоевременных мыслях», что Горький осознал, наконец, суть большевистской революции и «сдал назад». И даже в такой либеральной трактовке есть место крупицам правды. Ведь личность Горького многогранна, и порой противоречива, поэтому в его творчестве каждый человек найдёт что-то для себя, для своего жизненного пути.

Сам же Горький вне его коммунистической доктрины - это уже и не Горький вовсе. Пешков, может быть, но

не Горький. Суть его коммунистической доктрины можно описывать долго, можно с ней неутомимо спорить, но наиболее красочно, волево, жизнеутверждающе она описана в его бессмертном образе Данко.

Именно образ Данко, квинтэссенция героизма, является апогеем творчества Горького. В нём - вся история жизни писателя - от странствующего босяка к богоборцу-ницшеанцу, от богостроителя к революционеру.

Как же формировалась личность Горького? Алексей Максимович Пешков увидел свет 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в доме его деда Василия Каширина, в доме, который сыграет большую роль в формировании его личности и «превращении» Пешкова во всемирно известного Максима Горького.

Дело в том, что воспитывали мальчика в основном бабушка Акулина Ивановна и дедушка Василий Иванович. Детские переживания тяжелой печатью легли на Алексея - в 3 года он заболел холерой, отец его выходил, однако, позже заболел сам и скончался от тяжелого недуга. Позже Алексей вспоминал, что мать даже подспудно винила сына в смерти супруга, что стало причиной прохладного отношения к нему.

Уже в 11 лет Пешков потерял и мать, умершую от чахотки, и полностью остался на попечении её родителей. Именно с жизнью в нижегородском доме деда связаны первые религиозные впечатления мальчика. Горький рассказывал

о целом пантеоне богов:

«Лет восьми я знал уже трёх богов: дедушкин - строгий, он требовал от меня послушания старшим, покорности, смирения, а у меня все это было слабо развито, и, по воле бога своего, дедушка усердно вколачивал качества эти в кожу мне; бог бабушки был добрый, но какой-то бессильный, ненужный; бог нянькиных сказок, глупый и капризный забавник, тоже не возбуждал симпатий, но был самый интересный».

С детства в своих мечтательных размышлениях Алексей желал «дойти до бабушкина бога, до её богородицы и сказать ей всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке... И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог всё устроить иначе, получше как-нибудь».

Тяжело переживающий тяготы жизни простого люда и окружающий мещанский быт юноша, подобно Ивану Карамазову (по форме, а не по содержанию), «возвращает билет» Богу. И вот уже нет прежних религиозных переживаний, уже «похоронно гудят колокола церквей, - этот унылый звон всегда в памяти уха», ложась «пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений».

Здесь рождается Горький-богоборец, в каком-то смысле даже ницшеанец. Ни для кого не секрет, что Горький переписывался с сестрой Ницше и выражал свое почтение философии её брата. Однако Горький никогда по-ницшеански не провозглашал смерть Бога, он его искал.

Эти поиски будущего «буревестника революции» заводили его и к старообрядцам, некоторое время бывшими для него синонимом бунтарства. Уехав, наконец, из Нижнего Новгорода в 1884 году, в Казани Пешков впервые примыкает к кружку революционно настроенной молодёжи.

Здесь же он постигает марксистские и народнические книги и, казалось бы, находит опору в жизни, которая для него невозможна без борьбы за лучшее будущее для человека. 1887 год становится для юного Лёши Пешкова переломным - он за короткое время лишается друзей-революционеров - их арестовывают. Но главное - он теряет пусть противоречивую, но душевную опору - умирают его дед и бабушка.

Устав от «угловато и несложенно совмещающихся противоречий слова и деяния», от жизни «ни в тех, ни в сех», Алексей совершает попытку самоубийства, но по стечению обстоятельств остается в живых - пуля проходит мимо сердца и пробивает лёгкое.

В 1888 году Пешков за попытку самоубийства получает от духовной консистории отлучение от церкви на семь лет. А уже через год, в 1889 г., Горький напишет свою первую поэму «Песнь старого дуба», проведя черту под всей предыдущей жизнью в единственно сохранившейся от поэмы строчке: «… Мы пришли в этот мир, чтобы

не соглашаться».

«Несоглашательство» Горького, вызванное, в том числе, попытками разрешить противоречия религиозного сознания, с одной стороны, вывело его на путь к иному пониманию человека, что Томас Манн назовет мостом между ницшеанством и социализмом, к борьбе за нового человека и за коммунистическую идею.

С другой - «несоглашательство» не сняло противоречие между богом бабушки и богом дедушки. Юноша отправляется искать правды в простом российском народе, а точнее - народах. Так, впервые псевдоним «Максим Горький» появился на рукописи его первого печатного произведения «Макар Чудра», в котором повествование ведётся от лица цыгана Макара.

Это произведение было первым художественным переносом на бумагу богатых впечатлений Пешкова о жизни России, которую он увидел во время скитаний. Известность как писатель Горький по-настоящему приобрёл после опубликования в 1895 году рассказа «Челкаш», а всемирная известность пришла после публикации романа «Фома Гордеев» (1899) и пьесы «На дне».

Но мировая слава в случае Горького не заставила его прекратить духовные искания. С 1888 года, когда Горький был первый раз арестован за революционную пропаганду под Казанью, он находился под полицейским призором. 1899 год Горький встретил под стражей в Метехском замке в Тифлисе, куда он попал за связь с революционными кружками, а в 1901 году за призыв «Пусть сильнее грянет буря!» из его «Песни о буревестнике», а также за печать и раздачу антимонархических листовок вместе с братом Якова Свердлова он был сослан в Арзамас, что в Нижегородской губернии.

Театральные постановки его пьес в то время сильно цензурировались. Это и есть подлинный Горький - борец, искатель, бунтарь, буревестник... Алексей Максимович окунулся в революционную среду, потому что его нутро видело несовершенство этого мира, страдания простого народа и вело неустанный поиск нового Бога, ведь, по его мнению, «Бог выдуман - и плохо выдуман! - для того, чтобы укрепить власть человека над людьми, и нужен он только человеку-хозяину, а рабочему народу он - явный враг».

С 1901 года Горький переходит к практической политической деятельности, а уже к 1905 году становится большевиком. При этом нельзя сказать, что Горький всецело принимает марксизм. Однако из письма Скабичевскому

в 1897 году: «Я - не марксист и оным не буду вовеки…., ибо знаю, что жизнь творят люди, а экономика только влияет на неё».

Не лишним будет напомнить, что Маркс тоже не причислял себя к марксистам. Горький же признавался, что он марксист не по Марксу, а потому, что «так выдублена кожа».

Свои духовные поиски Горький ведёт и на страницах исторических книг. Его личная библиотека составляла тысячи томов, испещрённых карандашными пометками. Что искал Горький? Вот, пожалуй, один из характерных примеров.

Во время заключения в Тифлисе и Н. Новгороде Горький осваивает труд Э. Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». Параллельно он изучал «Историю восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи» Ф. К. Шлоссера.

Горький объяснял свой интерес к изучению причин упадка Римской империи заменой «языческой свободы критикующей мысли фанатизмом церковников и монархов». И тут есть интересная деталь, которую отмечает

Л. Спиридонова, известный горьковед:

«На с.78 седьмой части книги Гиббона он отмечает мысль о новой религии, которая должна соответствовать новым формам общественной жизни».

В этот период его богоборчество и поиск нового, лучшего Бога, начинает превращаться в богостроительство

с наделением каждого человека и шире - народа исторической субъектностью.

В ноябре 1906 года Горький в письме к З. Гржебину характеризует социализм как «великий процесс собирания раздробленных жадностью, пошлостью, ложью, злобой людей в единого великого Человека, прекрасного, внутренне свободного, цельного». «Да здравствует эта новая религия, которая освобождает бедняков от оков бедности и невежества, а богатых - от позорного бремени золота и предрассудков», - продолжает свою мысль Горький в письме к графине Ф. Э. Уорик 6 февраля 1906 года.

Этапным произведением для Горького становится его роман «Мать». В романе новая религия, правда социализма начинает занимать умы и сердца людей. Этот процесс Горький описывает как рождение нового чувства, а именно ощущение родства по духу рабочих всей земли, «это чувство сливало всех в одну душу».

Здесь особо нужно отметить каприйский период творчества писателя - период увлечения богостроительством. Религиозный коллективизм рассматривался Горьким как самая «передовая» и прогрессивная религия, как то, что будет влито в устаревшие формы религиозного мышления, которые невозможно было разрушить до основания.

И в этом новизна богостроительства Горького. Именно в этом переходе от богоборчества к богостроительству и нужно рассматривать сюжет повести, где есть момент, чётко указывающий на «Мать» как на парарелигиозный текст - это приход Павла домой с картиной «Христос на пути в Эммаус»: «-Это воскресший Христос идёт в Эммаус! - объяснил Павел. Матери понравилась картина, но она подумала: „Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...“».

В этот момент в партии большевиков чувствовался дефицит профессиональных пропагандистов - многие оказались в тюрьмах после первой революции 1905 года. И начиная с марта 1909 года Горький, Богданов и Луначарский начинают готовить «Первую Высшую социал-демократическую пропагандистско-агитаторскую школу».

На основе организационного ядра школы - Богдановым и Луначарским был создан фракционный центр группы «Вперёд», которая противопоставила себя «ленинцам». Школа на Капри стартовала 2 августа 1909 года и продолжалась около 4 месяцев. Программа каприйской Школы была нацелена на передачу ученикам знаний

по философии, истории и культуры.

Горький водил рабочих по итальянским музеям, старинным церквям. И уже тогда ковал из рабочих настоящих коммунистов, которыми, по определению Ленина, могут стать лишь те, «кто обогатит свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

В 1909 году Ленин пишет работу «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии», которая носила чисто прагматические цели - предотвратить очередной идеологический раскол

в партии в момент необходимости консолидации во имя революции. При этом ни в коем случае речь не шла

об изменении роли Горького в партии - Горький играл важнейшую роль в подготовке революции, ни для кого

не секрет, что известнейший на тот момент писатель был одним из «спонсоров» партии.

Но, конечно, нельзя сказать, что роль Максима Горького в партии большевиков ограничивалась лишь пополнением партийной кассы и пропагандой. Несмотря на некоторые расхождения с ленинской линией в революции, Алексей Максимович внёс значительный вклад в философское осмысление становления социализма в России.

Благодаря тому, что он находился несколько в стороне от ядра партии, он, как тонко чувствующий мыслитель, мог видеть слабые места побеждающей идеологии. И это чувствование условно можно разделить на две составляющие - чисто политические и духовные.

Труд «Несвоевременные мысли», за который «цепляются» современные российские либералы, пытающиеся найти антибольшевизм в горьковской критике октябрьских событий 1917 года, средств «делания» революции, являет нам Горького, несущегося в бурном политическом потоке и делающего зачастую ошибочные с политической точки зрения выводы: «Моё же мнение таково: народные комиссары разрушают и губят рабочий класс России, они страшно и нелепо осложняют рабочее движение; направляя его за пределы разума, они создают неотразимо тяжкие условия для всей будущей работы пролетариата и для всего прогресса страны».

Критикуя «средства» революции, которая нужна была здесь и сейчас, Горький во многом ошибался и позже признавал эти ошибки.

«С коммунистами я расхожусь по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция - научная и рабочая - была, остаётся и ещё долго будет единственной ломовой лошадью, запряжённой в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс всё ещё остаётся силой, требующей руководства извне», - писал Горький в очерке «В.И. Ленин».

Тема «Интеллигенция и революция» занимала Горького весь постреволюционный период его творчества. Более того, Горький на правах революционного писателя много ратовал за представителей творческого цеха. И это зачастую излишнее радение (во некоторых случаях Алексей Максимович обращался непосредственно к Ленину) за судьбы творческой интеллигенции на фоне бедствия миллионов простых людей и Гражданской войны стало одной из причин «командировки-ссылки» Горького за границу (с 1921 года по 1923 год - Германия, Финляндия и Чехия).

С 1924 по 1928 год Горький жил в итальянском Сорренто. Кроме того, что Горький «под призором» ОГПУ налаживает контакты между СССР и русской эмиграцией, но главное, что с 1925 Алексей Максимович начинает оформлять свои мысли о роли интеллигенции в революции в роман-эпопею «Жизнь Клима Самгина».

В 1928 году Горький возвращается в сталинский Советский Союз. Несмотря на то, что до дня своей смерти 18 июня 1936 года Горький восхищался бурно развивающейся молодой республикой, он в своём финальном романе фактически продолжает анализировать то главное, что мучило его во время написания политически недальновидных «Несвоевременных мыслей».

И это главное для Горького - построение коммунизма как новой религии. Уже во время становления молодой Советской республики Алексей Максимович чувствовал, что революционный огонь должен был породить ту самую новою религию, религию гордого человека («Человек - это звучит гордо»), воплощённую в образе Данко, противостоящего Тьме, и так и не породил её.

Возможно, Горький уже тогда чувствовал заложенную в атеизме ошибку в советском проекте, особенно после смерти Ленина. Это можно подкрепить и словами героини романа «Жизнь Клима Самгина» Зотовой, адресованными

к интеллигенту Самгину: «Народ вам - очень дальний родственник […] И как вы его ни спасайте, а на атеизме обязательно срежетесь», так и прямой речью Горького из письма Григорьеву в 1926 году:

«Мне кажется, что даже и не через сто лет, а гораздо скорей жизнь будет несравнимо трагичнее той, коя терзает нас теперь. Она будет трагичней потому, что - как всегда это бывает «след за катастрофами социальными - люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься - ещё раз - о цели и смысле бытия…».

Горький высказывает пророческую мысль о жизни советских граждан, особенно в послевоенное время, когда их начнёт терзать та самая смертная болезнь, выражающаяся в ощущении духовной пустоты человека. Когда на место формулы «Человек - это звучит гордо» приходит формула «человек - это звучит скучно».

В попытках избавиться от этой скуки человек убегает от себя, от своей сущности человека-творца в потребительство и бессмысленное прожигание жизни. В этом предсказании - ценность Горького для истории, для будущих поколений, которые или ответят на вызов скуки или эта скука уничтожит человечество.

Потому что вызов поднимающего голову фашизма - это чёрный, антигуманистический ответ на вызов скуки, который стремится заменить человека на человека-зверя, на белокурую бестию по Ницше. И эта замена рано или поздно приводит к лозунгу фалангистов «Да здравствует смерть!».

Быть или не быть ответу в XXI веке на вызов фашизма зависит от того, восторжествует или нет в мире горьковская формула «Человек - это звучит гордо». И в этом актуальность Горького сегодня, в дни, когда Россия отмечает его 150-летний юбилей.

Фёдор Собкалов

Источник

из символов эпохи революционных изменений.

В последнее время горьковедение несколько продвинулось в изучении личности советского писателя, в частности после распада СССР у исследователей его творчества появилась возможность заполучить полный список его трудов, некоторые из которых были под запретом в советское время.

Таковыми были и «Несвоевременные мысли», работа, написанная Горьким под «грузом» переживаний исторической бури, которую сам Горький когда-то страстно призывал. Эта работа дала возможность по-иному взглянуть

на «буревестника революции».

Например, либерально настроенные граждане России сумели разглядеть в «Несвоевременных мыслях», что Горький осознал, наконец, суть большевистской революции и «сдал назад». И даже в такой либеральной трактовке есть место крупицам правды. Ведь личность Горького многогранна, и порой противоречива, поэтому в его творчестве каждый человек найдёт что-то для себя, для своего жизненного пути.

Сам же Горький вне его коммунистической доктрины - это уже и не Горький вовсе. Пешков, может быть, но

не Горький. Суть его коммунистической доктрины можно описывать долго, можно с ней неутомимо спорить, но наиболее красочно, волево, жизнеутверждающе она описана в его бессмертном образе Данко.

Именно образ Данко, квинтэссенция героизма, является апогеем творчества Горького. В нём - вся история жизни писателя - от странствующего босяка к богоборцу-ницшеанцу, от богостроителя к революционеру.

Как же формировалась личность Горького? Алексей Максимович Пешков увидел свет 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в доме его деда Василия Каширина, в доме, который сыграет большую роль в формировании его личности и «превращении» Пешкова во всемирно известного Максима Горького.

Дело в том, что воспитывали мальчика в основном бабушка Акулина Ивановна и дедушка Василий Иванович. Детские переживания тяжелой печатью легли на Алексея - в 3 года он заболел холерой, отец его выходил, однако, позже заболел сам и скончался от тяжелого недуга. Позже Алексей вспоминал, что мать даже подспудно винила сына в смерти супруга, что стало причиной прохладного отношения к нему.

Уже в 11 лет Пешков потерял и мать, умершую от чахотки, и полностью остался на попечении её родителей. Именно с жизнью в нижегородском доме деда связаны первые религиозные впечатления мальчика. Горький рассказывал

о целом пантеоне богов:

«Лет восьми я знал уже трёх богов: дедушкин - строгий, он требовал от меня послушания старшим, покорности, смирения, а у меня все это было слабо развито, и, по воле бога своего, дедушка усердно вколачивал качества эти в кожу мне; бог бабушки был добрый, но какой-то бессильный, ненужный; бог нянькиных сказок, глупый и капризный забавник, тоже не возбуждал симпатий, но был самый интересный».

С детства в своих мечтательных размышлениях Алексей желал «дойти до бабушкина бога, до её богородицы и сказать ей всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке... И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог всё устроить иначе, получше как-нибудь».

Тяжело переживающий тяготы жизни простого люда и окружающий мещанский быт юноша, подобно Ивану Карамазову (по форме, а не по содержанию), «возвращает билет» Богу. И вот уже нет прежних религиозных переживаний, уже «похоронно гудят колокола церквей, - этот унылый звон всегда в памяти уха», ложась «пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений».

Здесь рождается Горький-богоборец, в каком-то смысле даже ницшеанец. Ни для кого не секрет, что Горький переписывался с сестрой Ницше и выражал свое почтение философии её брата. Однако Горький никогда по-ницшеански не провозглашал смерть Бога, он его искал.

Эти поиски будущего «буревестника революции» заводили его и к старообрядцам, некоторое время бывшими для него синонимом бунтарства. Уехав, наконец, из Нижнего Новгорода в 1884 году, в Казани Пешков впервые примыкает к кружку революционно настроенной молодёжи.

Здесь же он постигает марксистские и народнические книги и, казалось бы, находит опору в жизни, которая для него невозможна без борьбы за лучшее будущее для человека. 1887 год становится для юного Лёши Пешкова переломным - он за короткое время лишается друзей-революционеров - их арестовывают. Но главное - он теряет пусть противоречивую, но душевную опору - умирают его дед и бабушка.

Устав от «угловато и несложенно совмещающихся противоречий слова и деяния», от жизни «ни в тех, ни в сех», Алексей совершает попытку самоубийства, но по стечению обстоятельств остается в живых - пуля проходит мимо сердца и пробивает лёгкое.

В 1888 году Пешков за попытку самоубийства получает от духовной консистории отлучение от церкви на семь лет. А уже через год, в 1889 г., Горький напишет свою первую поэму «Песнь старого дуба», проведя черту под всей предыдущей жизнью в единственно сохранившейся от поэмы строчке: «… Мы пришли в этот мир, чтобы

не соглашаться».

«Несоглашательство» Горького, вызванное, в том числе, попытками разрешить противоречия религиозного сознания, с одной стороны, вывело его на путь к иному пониманию человека, что Томас Манн назовет мостом между ницшеанством и социализмом, к борьбе за нового человека и за коммунистическую идею.

С другой - «несоглашательство» не сняло противоречие между богом бабушки и богом дедушки. Юноша отправляется искать правды в простом российском народе, а точнее - народах. Так, впервые псевдоним «Максим Горький» появился на рукописи его первого печатного произведения «Макар Чудра», в котором повествование ведётся от лица цыгана Макара.

Это произведение было первым художественным переносом на бумагу богатых впечатлений Пешкова о жизни России, которую он увидел во время скитаний. Известность как писатель Горький по-настоящему приобрёл после опубликования в 1895 году рассказа «Челкаш», а всемирная известность пришла после публикации романа «Фома Гордеев» (1899) и пьесы «На дне».

Но мировая слава в случае Горького не заставила его прекратить духовные искания. С 1888 года, когда Горький был первый раз арестован за революционную пропаганду под Казанью, он находился под полицейским призором. 1899 год Горький встретил под стражей в Метехском замке в Тифлисе, куда он попал за связь с революционными кружками, а в 1901 году за призыв «Пусть сильнее грянет буря!» из его «Песни о буревестнике», а также за печать и раздачу антимонархических листовок вместе с братом Якова Свердлова он был сослан в Арзамас, что в Нижегородской губернии.

Театральные постановки его пьес в то время сильно цензурировались. Это и есть подлинный Горький - борец, искатель, бунтарь, буревестник... Алексей Максимович окунулся в революционную среду, потому что его нутро видело несовершенство этого мира, страдания простого народа и вело неустанный поиск нового Бога, ведь, по его мнению, «Бог выдуман - и плохо выдуман! - для того, чтобы укрепить власть человека над людьми, и нужен он только человеку-хозяину, а рабочему народу он - явный враг».

С 1901 года Горький переходит к практической политической деятельности, а уже к 1905 году становится большевиком. При этом нельзя сказать, что Горький всецело принимает марксизм. Однако из письма Скабичевскому

в 1897 году: «Я - не марксист и оным не буду вовеки…., ибо знаю, что жизнь творят люди, а экономика только влияет на неё».

Не лишним будет напомнить, что Маркс тоже не причислял себя к марксистам. Горький же признавался, что он марксист не по Марксу, а потому, что «так выдублена кожа».

Свои духовные поиски Горький ведёт и на страницах исторических книг. Его личная библиотека составляла тысячи томов, испещрённых карандашными пометками. Что искал Горький? Вот, пожалуй, один из характерных примеров.

Во время заключения в Тифлисе и Н. Новгороде Горький осваивает труд Э. Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». Параллельно он изучал «Историю восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи» Ф. К. Шлоссера.

Горький объяснял свой интерес к изучению причин упадка Римской империи заменой «языческой свободы критикующей мысли фанатизмом церковников и монархов». И тут есть интересная деталь, которую отмечает

Л. Спиридонова, известный горьковед:

«На с.78 седьмой части книги Гиббона он отмечает мысль о новой религии, которая должна соответствовать новым формам общественной жизни».

В этот период его богоборчество и поиск нового, лучшего Бога, начинает превращаться в богостроительство

с наделением каждого человека и шире - народа исторической субъектностью.

В ноябре 1906 года Горький в письме к З. Гржебину характеризует социализм как «великий процесс собирания раздробленных жадностью, пошлостью, ложью, злобой людей в единого великого Человека, прекрасного, внутренне свободного, цельного». «Да здравствует эта новая религия, которая освобождает бедняков от оков бедности и невежества, а богатых - от позорного бремени золота и предрассудков», - продолжает свою мысль Горький в письме к графине Ф. Э. Уорик 6 февраля 1906 года.

Этапным произведением для Горького становится его роман «Мать». В романе новая религия, правда социализма начинает занимать умы и сердца людей. Этот процесс Горький описывает как рождение нового чувства, а именно ощущение родства по духу рабочих всей земли, «это чувство сливало всех в одну душу».

Здесь особо нужно отметить каприйский период творчества писателя - период увлечения богостроительством. Религиозный коллективизм рассматривался Горьким как самая «передовая» и прогрессивная религия, как то, что будет влито в устаревшие формы религиозного мышления, которые невозможно было разрушить до основания.

И в этом новизна богостроительства Горького. Именно в этом переходе от богоборчества к богостроительству и нужно рассматривать сюжет повести, где есть момент, чётко указывающий на «Мать» как на парарелигиозный текст - это приход Павла домой с картиной «Христос на пути в Эммаус»: «-Это воскресший Христос идёт в Эммаус! - объяснил Павел. Матери понравилась картина, но она подумала: „Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...“».

В этот момент в партии большевиков чувствовался дефицит профессиональных пропагандистов - многие оказались в тюрьмах после первой революции 1905 года. И начиная с марта 1909 года Горький, Богданов и Луначарский начинают готовить «Первую Высшую социал-демократическую пропагандистско-агитаторскую школу».

На основе организационного ядра школы - Богдановым и Луначарским был создан фракционный центр группы «Вперёд», которая противопоставила себя «ленинцам». Школа на Капри стартовала 2 августа 1909 года и продолжалась около 4 месяцев. Программа каприйской Школы была нацелена на передачу ученикам знаний

по философии, истории и культуры.

Горький водил рабочих по итальянским музеям, старинным церквям. И уже тогда ковал из рабочих настоящих коммунистов, которыми, по определению Ленина, могут стать лишь те, «кто обогатит свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

В 1909 году Ленин пишет работу «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии», которая носила чисто прагматические цели - предотвратить очередной идеологический раскол

в партии в момент необходимости консолидации во имя революции. При этом ни в коем случае речь не шла

об изменении роли Горького в партии - Горький играл важнейшую роль в подготовке революции, ни для кого

не секрет, что известнейший на тот момент писатель был одним из «спонсоров» партии.

Но, конечно, нельзя сказать, что роль Максима Горького в партии большевиков ограничивалась лишь пополнением партийной кассы и пропагандой. Несмотря на некоторые расхождения с ленинской линией в революции, Алексей Максимович внёс значительный вклад в философское осмысление становления социализма в России.

Благодаря тому, что он находился несколько в стороне от ядра партии, он, как тонко чувствующий мыслитель, мог видеть слабые места побеждающей идеологии. И это чувствование условно можно разделить на две составляющие - чисто политические и духовные.

Труд «Несвоевременные мысли», за который «цепляются» современные российские либералы, пытающиеся найти антибольшевизм в горьковской критике октябрьских событий 1917 года, средств «делания» революции, являет нам Горького, несущегося в бурном политическом потоке и делающего зачастую ошибочные с политической точки зрения выводы: «Моё же мнение таково: народные комиссары разрушают и губят рабочий класс России, они страшно и нелепо осложняют рабочее движение; направляя его за пределы разума, они создают неотразимо тяжкие условия для всей будущей работы пролетариата и для всего прогресса страны».

Критикуя «средства» революции, которая нужна была здесь и сейчас, Горький во многом ошибался и позже признавал эти ошибки.

«С коммунистами я расхожусь по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция - научная и рабочая - была, остаётся и ещё долго будет единственной ломовой лошадью, запряжённой в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс всё ещё остаётся силой, требующей руководства извне», - писал Горький в очерке «В.И. Ленин».

Тема «Интеллигенция и революция» занимала Горького весь постреволюционный период его творчества. Более того, Горький на правах революционного писателя много ратовал за представителей творческого цеха. И это зачастую излишнее радение (во некоторых случаях Алексей Максимович обращался непосредственно к Ленину) за судьбы творческой интеллигенции на фоне бедствия миллионов простых людей и Гражданской войны стало одной из причин «командировки-ссылки» Горького за границу (с 1921 года по 1923 год - Германия, Финляндия и Чехия).

С 1924 по 1928 год Горький жил в итальянском Сорренто. Кроме того, что Горький «под призором» ОГПУ налаживает контакты между СССР и русской эмиграцией, но главное, что с 1925 Алексей Максимович начинает оформлять свои мысли о роли интеллигенции в революции в роман-эпопею «Жизнь Клима Самгина».

В 1928 году Горький возвращается в сталинский Советский Союз. Несмотря на то, что до дня своей смерти 18 июня 1936 года Горький восхищался бурно развивающейся молодой республикой, он в своём финальном романе фактически продолжает анализировать то главное, что мучило его во время написания политически недальновидных «Несвоевременных мыслей».

И это главное для Горького - построение коммунизма как новой религии. Уже во время становления молодой Советской республики Алексей Максимович чувствовал, что революционный огонь должен был породить ту самую новою религию, религию гордого человека («Человек - это звучит гордо»), воплощённую в образе Данко, противостоящего Тьме, и так и не породил её.

Возможно, Горький уже тогда чувствовал заложенную в атеизме ошибку в советском проекте, особенно после смерти Ленина. Это можно подкрепить и словами героини романа «Жизнь Клима Самгина» Зотовой, адресованными

к интеллигенту Самгину: «Народ вам - очень дальний родственник […] И как вы его ни спасайте, а на атеизме обязательно срежетесь», так и прямой речью Горького из письма Григорьеву в 1926 году:

«Мне кажется, что даже и не через сто лет, а гораздо скорей жизнь будет несравнимо трагичнее той, коя терзает нас теперь. Она будет трагичней потому, что - как всегда это бывает «след за катастрофами социальными - люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься - ещё раз - о цели и смысле бытия…».

Горький высказывает пророческую мысль о жизни советских граждан, особенно в послевоенное время, когда их начнёт терзать та самая смертная болезнь, выражающаяся в ощущении духовной пустоты человека. Когда на место формулы «Человек - это звучит гордо» приходит формула «человек - это звучит скучно».

В попытках избавиться от этой скуки человек убегает от себя, от своей сущности человека-творца в потребительство и бессмысленное прожигание жизни. В этом предсказании - ценность Горького для истории, для будущих поколений, которые или ответят на вызов скуки или эта скука уничтожит человечество.

Потому что вызов поднимающего голову фашизма - это чёрный, антигуманистический ответ на вызов скуки, который стремится заменить человека на человека-зверя, на белокурую бестию по Ницше. И эта замена рано или поздно приводит к лозунгу фалангистов «Да здравствует смерть!».

Быть или не быть ответу в XXI веке на вызов фашизма зависит от того, восторжествует или нет в мире горьковская формула «Человек - это звучит гордо». И в этом актуальность Горького сегодня, в дни, когда Россия отмечает его 150-летний юбилей.

Фёдор Собкалов

Источник