1/14 апреля - память прп. Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца († 1404)

Тропарь прп. Евфимию, архимандриту Суздальскому, чудотворцу, глас 3:

Яко светозарная звезда, / пришел еси от востока на запад, / оставив отечество твое, Нижний Новград, / и, дошед богоспасаемаго града Суждаля, / в нем обитель сотворил еси, / и собрал еси монахов множества, / и, прием дар чудес от Бога, отче Евфимие, / был еси о Христе собеседник / и спостник преподобному Сергию. / С нимже у Христа Бога испроси нам здравие, и спасение,/ и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2:

Волнений множество невлажно преходя, безплотныя враги струями слез твоих погрузил еси, богомудре Евфимие преподобне. Тем и чудес дар приял еси, моли непрестанно о всех нас.

Евфимий Суздальский (1316, Нижний Новгород - 1 апреля 1404, Суздаль), сверстник и «собеседник» Преподобного Сергия Радонежского († 1392), родился в 1316 г. в Нижнем Новгороде. Принятая в литературе дата - 1316 г.- вычислена на основании летописных сообщений о его кончине зимой 1404/05 г. и утверждения Жития, что Евфимий «поживе… лет 80 и 8». Позднее нижегородское предание, отразившееся в краеведческой и церковно-исторической литературе, утверждает, что святой родился в приходе цекви св. Жен-мироносиц; в конце XIX - нач. XX в. показывали место в 7 саж. от храма, где стоял дом родителей святого. Основным источником сведений о преподобном является его Житие, сохранившееся в нескольких редакциях (краткой, пространной и 2 проложных). Наиболее ранней, по-видимому, является проложная редакция, читающаяся в Стишном прологе из библиотеки Восточного Папского института в Риме (Слав. 5. Л. 37, кон. 10-х - сер. 20-х гг. XVI в.). С раннего детства он был научен грамоте и получил духовное воспитание. В Житии говорится: приходя в церковь, «люляше стояти уединяяся в темне месте, дабы с ним никто не беседовал от мирских и тленных мира сего». От настоятеля нижегородского Печерского монастыря, впоследствии архиепископа Суздальского Дионисия († 1385), Евфимий принял постриг и «начат подвизатися великим подвигом». Работал в пекарне, и такое «умиление дарова ему Бог», что не мог вкушать хлеб без слез. Видя его труды и терпение, все сравнивали его с ангелом. Подвиги преподобного Евфимия были так велики, что свт. Дионисий советовал ему их уменьшить. В 1352 г. по просьбе нижегородско-суздальского князя Бориса Константиновича (занимал нижегородско-суздальский стол в 1363-1364, 1383-1388, 1391-1392) основал Спасо-Преображенский монастырь: http://expertmus.livejournal.com/45730.html

Сам князь начал копать землю под фундамент, а преподобный Евфимий вытесал для себя три гробовых камня и заложил себе гроб у северных церковных дверей в знак своего желания неисходно жить в этой обители. Церковь была быстро возведена и освящена в честь Преображения Господня. Так было положено основание Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря, куда вскоре под руководство преподобного собралось более трехсот иноков. Суздальский епископ Иоанн рукоположил Евфимия сначала во диакона, затем во иерея, возвел его в сан архимандрита и благословил служить с палицей, в митре и с рипидами. Такая честь сохранялась за настоятелями Спасо-Евфимиева монастыря во все время его существования.

В монастыре был принят киновийный устав. Преподобный Евфимий часто ходил за духовным советом в Троице-Сергиеву обитель к Преподобному Сергию, после бесед о духовном «благословение друг другу подавше с любовию». Святой Евфимий был строгим подвижником и великим молитвенником. Он неустанно трудился на пользу всей братии.

Прп. Иосиф Волоцкий в послании И.И. Третьякову-Ховрину в декабре 1510 - янв. 1511 г. писал о том, что была «брань Кипреану митропалиту со игуменом сь Еуфимьяном Спасьского манастыря, что в Суздале,- не велел был звати Еуфимий Кипреяна митропалитом». Не решившись наложить на Евфимия наказание, «Кипреян митропалит бил челом великому князю Василью Дмитреевичю», который и «доспел тому делу конець на Москве по свидетельству священных правил» (Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 191). Непризнание Евфимием свт. Киприана митрополитом, по-видимому, было следствием того, что между Киприаном и наставником Евфимия - свт. Дионисием Суздальским - в нач. 80-х гг. XIV в. существовало определенное соперничество и даже распря из-за границ Суздальской епархии, которая была выделена в 1347 г. из Владимирской, или митрополичьей, епархии. Лишь третий епископ Алексий начал было называться «Суздальским, и Новгородским, и Городецким», однако в 1364 г. митрополит Алексий отнял у него «епископию Новгородскую и Городецкую». После кончины митрополита Алексия епископ Дионисий Суздальский, находясь в Царьграде и пользуясь нестроениями в Русской митрополии, сумел убедить патриарха Нилу, что города Нижний Новгород и Городец находятся в пределах Суздальской епархии. В описании оригинала синодальных текстов 1382 г. и 1389 г., который не сохранился, сообщается, что Дионисий рассматривал Нижний Новгород и Городец как «часть своей епископии», что он получил документ (γραμμα) об этом от Нила и что те же права были даны Евфросину по грамоте (σιγιλλιον) Антония, в которой Евфросин был назван «архиепископом Суздальским, Нижнего Новгорода и Городца». Киприан никак не мог смириться, что в 1382 г. патриарх Нил, в качестве привилегии Дионисию Суздальскому, присоединил к Суздальской епархии такие значительные города, как Нижний Новгород и Городец, и что преемник Дионисия Евфросин в 1389 г. получил подтверждение этой привилегии. Киприан написал в Константинополь, что притязания Дионисия в 1382 г. были необоснованны, что Нижний Новгород и Городец никогда формально в Суздальскую епархию не входили, что управление ими было только временно поручено Дионисию святителем Алексием и что в 1382 г. патриарх Нил утвердил это решение только потому, что не было «единого, общего митрополита русского». Соответственно, Нижний Новгород и Городец были возвращены митрополиту: http://www.youtube.com/watch?v=ics0rs6eYzA

Преставился преподобный Евфимий в 1404 г., 1 апреля, 88 лет от рождения, погребен в созданной им обители (см. видео).

Рака с мощами прп. Евфимия Суздальского в Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря. Фотография. 80-е гг. XIX в. (ГИМ).

В Троицкой летописи нач. XV в. в конце статьи мартовского 6912 г. сказано: «Тое же зимы преставися Евфимии, архимандрит суждальскии и добрыи старец» (Присёлков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 458). 4 июля 1507 г. при копании рва для нового соборного храма были обретены его нетленные мощи. Краткая редакция Жития, видимо, была составлена в конце 10-х гг. XVI в. в связи с завершением строительства в Спасо-Евфимиевом монастыре каменного Преображенского храма, в ходе которого были обретены мощи преподобного (собор строился с 1514 до ок. 1517-1518), в ее тексте уже упоминается рака с мощами преподобного. Краткая редакция сопровождается тропарем и 2 кондаками святому. Причислен к лику святых на Соборе 1549 года.

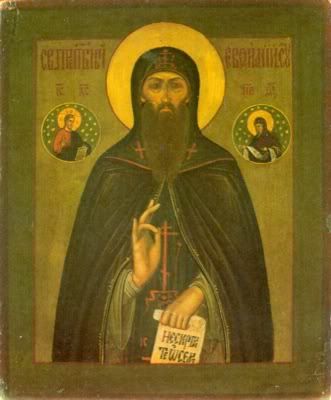

Прп. Евфимий Суздальский.

Москва, XIX в.

18. х 14, 6.

ЦМиАР.

Согласно описи Спасо-Евфимиева мон-ря 1660 г., в Спасо-Евфимиевой обители существовало несколько одиночных (ростовых и поясных) икон святого, на которых по сторонам его фигуры помещались медальоны с изображениями Иисуса Христа и Богоматери «во облаце» (Описная книга. 1878. Прил. С. 6, 20, 22). Одна из них, в богатом убранстве, стоявшая у раки преподобного, может быть отождествлена с поясной иконой из собрания ГВСМЗ (Суздаль и его достопамятности / Изд. Владимирской губ. УАК. М., 1912. С. 26. Ил.; см. также: Косаткин В. В. Мон-ри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, построенные до нач. XIX ст.: Кр. ист. сведения. Владимир, 1906. Ч. 1. С. 36-37), сохранившей древний оклад и живопись XIX в. (святой представлен с развернутым свитком; список 2-й пол. XIX в. находится в ЦМиАР). Эта необычная для преподобных иконография, вероятно, восходившая к изображениям свт. Николая Чудотворца с «Никейским чудом», отражает тесную связь их почитания, которая была воплощена и в других произведениях из Спасо-Евфимиева мон-ря, например, на запрестольных иконах Евфимиева и Никольского приделов с изображением образа Божией Матери «Знамение» на лицевой стороне и свт. Николая и Евфимия на обороте.

© Блог научного коллектива Музея имени Андрея Рублева. Эксперты приводят в пример сообщество Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва: http://rublev-museum.livejournal.com/392705.html

#МузейРублева #МузейАндреяРублева #музей_имени_Рублева #МузейноеЕдинство #rublevmuseum #andreyrublevmuseum

#архитектура #храм

@ Музей Андрея Рублева

Метки: #Музей, #МузейАндреяРублева, #МузейРублева, #МузейноеЕдинство, #Православие, #монастырь, #музей_имени_Рублева, Музей имени Андрея Рублева, СМИ о ЦМиАР, лекторий

Яко светозарная звезда, / пришел еси от востока на запад, / оставив отечество твое, Нижний Новград, / и, дошед богоспасаемаго града Суждаля, / в нем обитель сотворил еси, / и собрал еси монахов множества, / и, прием дар чудес от Бога, отче Евфимие, / был еси о Христе собеседник / и спостник преподобному Сергию. / С нимже у Христа Бога испроси нам здравие, и спасение,/ и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2:

Волнений множество невлажно преходя, безплотныя враги струями слез твоих погрузил еси, богомудре Евфимие преподобне. Тем и чудес дар приял еси, моли непрестанно о всех нас.

Евфимий Суздальский (1316, Нижний Новгород - 1 апреля 1404, Суздаль), сверстник и «собеседник» Преподобного Сергия Радонежского († 1392), родился в 1316 г. в Нижнем Новгороде. Принятая в литературе дата - 1316 г.- вычислена на основании летописных сообщений о его кончине зимой 1404/05 г. и утверждения Жития, что Евфимий «поживе… лет 80 и 8». Позднее нижегородское предание, отразившееся в краеведческой и церковно-исторической литературе, утверждает, что святой родился в приходе цекви св. Жен-мироносиц; в конце XIX - нач. XX в. показывали место в 7 саж. от храма, где стоял дом родителей святого. Основным источником сведений о преподобном является его Житие, сохранившееся в нескольких редакциях (краткой, пространной и 2 проложных). Наиболее ранней, по-видимому, является проложная редакция, читающаяся в Стишном прологе из библиотеки Восточного Папского института в Риме (Слав. 5. Л. 37, кон. 10-х - сер. 20-х гг. XVI в.). С раннего детства он был научен грамоте и получил духовное воспитание. В Житии говорится: приходя в церковь, «люляше стояти уединяяся в темне месте, дабы с ним никто не беседовал от мирских и тленных мира сего». От настоятеля нижегородского Печерского монастыря, впоследствии архиепископа Суздальского Дионисия († 1385), Евфимий принял постриг и «начат подвизатися великим подвигом». Работал в пекарне, и такое «умиление дарова ему Бог», что не мог вкушать хлеб без слез. Видя его труды и терпение, все сравнивали его с ангелом. Подвиги преподобного Евфимия были так велики, что свт. Дионисий советовал ему их уменьшить. В 1352 г. по просьбе нижегородско-суздальского князя Бориса Константиновича (занимал нижегородско-суздальский стол в 1363-1364, 1383-1388, 1391-1392) основал Спасо-Преображенский монастырь: http://expertmus.livejournal.com/45730.html

Сам князь начал копать землю под фундамент, а преподобный Евфимий вытесал для себя три гробовых камня и заложил себе гроб у северных церковных дверей в знак своего желания неисходно жить в этой обители. Церковь была быстро возведена и освящена в честь Преображения Господня. Так было положено основание Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря, куда вскоре под руководство преподобного собралось более трехсот иноков. Суздальский епископ Иоанн рукоположил Евфимия сначала во диакона, затем во иерея, возвел его в сан архимандрита и благословил служить с палицей, в митре и с рипидами. Такая честь сохранялась за настоятелями Спасо-Евфимиева монастыря во все время его существования.

В монастыре был принят киновийный устав. Преподобный Евфимий часто ходил за духовным советом в Троице-Сергиеву обитель к Преподобному Сергию, после бесед о духовном «благословение друг другу подавше с любовию». Святой Евфимий был строгим подвижником и великим молитвенником. Он неустанно трудился на пользу всей братии.

Прп. Иосиф Волоцкий в послании И.И. Третьякову-Ховрину в декабре 1510 - янв. 1511 г. писал о том, что была «брань Кипреану митропалиту со игуменом сь Еуфимьяном Спасьского манастыря, что в Суздале,- не велел был звати Еуфимий Кипреяна митропалитом». Не решившись наложить на Евфимия наказание, «Кипреян митропалит бил челом великому князю Василью Дмитреевичю», который и «доспел тому делу конець на Москве по свидетельству священных правил» (Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 191). Непризнание Евфимием свт. Киприана митрополитом, по-видимому, было следствием того, что между Киприаном и наставником Евфимия - свт. Дионисием Суздальским - в нач. 80-х гг. XIV в. существовало определенное соперничество и даже распря из-за границ Суздальской епархии, которая была выделена в 1347 г. из Владимирской, или митрополичьей, епархии. Лишь третий епископ Алексий начал было называться «Суздальским, и Новгородским, и Городецким», однако в 1364 г. митрополит Алексий отнял у него «епископию Новгородскую и Городецкую». После кончины митрополита Алексия епископ Дионисий Суздальский, находясь в Царьграде и пользуясь нестроениями в Русской митрополии, сумел убедить патриарха Нилу, что города Нижний Новгород и Городец находятся в пределах Суздальской епархии. В описании оригинала синодальных текстов 1382 г. и 1389 г., который не сохранился, сообщается, что Дионисий рассматривал Нижний Новгород и Городец как «часть своей епископии», что он получил документ (γραμμα) об этом от Нила и что те же права были даны Евфросину по грамоте (σιγιλλιον) Антония, в которой Евфросин был назван «архиепископом Суздальским, Нижнего Новгорода и Городца». Киприан никак не мог смириться, что в 1382 г. патриарх Нил, в качестве привилегии Дионисию Суздальскому, присоединил к Суздальской епархии такие значительные города, как Нижний Новгород и Городец, и что преемник Дионисия Евфросин в 1389 г. получил подтверждение этой привилегии. Киприан написал в Константинополь, что притязания Дионисия в 1382 г. были необоснованны, что Нижний Новгород и Городец никогда формально в Суздальскую епархию не входили, что управление ими было только временно поручено Дионисию святителем Алексием и что в 1382 г. патриарх Нил утвердил это решение только потому, что не было «единого, общего митрополита русского». Соответственно, Нижний Новгород и Городец были возвращены митрополиту: http://www.youtube.com/watch?v=ics0rs6eYzA

Преставился преподобный Евфимий в 1404 г., 1 апреля, 88 лет от рождения, погребен в созданной им обители (см. видео).

Рака с мощами прп. Евфимия Суздальского в Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря. Фотография. 80-е гг. XIX в. (ГИМ).

В Троицкой летописи нач. XV в. в конце статьи мартовского 6912 г. сказано: «Тое же зимы преставися Евфимии, архимандрит суждальскии и добрыи старец» (Присёлков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 458). 4 июля 1507 г. при копании рва для нового соборного храма были обретены его нетленные мощи. Краткая редакция Жития, видимо, была составлена в конце 10-х гг. XVI в. в связи с завершением строительства в Спасо-Евфимиевом монастыре каменного Преображенского храма, в ходе которого были обретены мощи преподобного (собор строился с 1514 до ок. 1517-1518), в ее тексте уже упоминается рака с мощами преподобного. Краткая редакция сопровождается тропарем и 2 кондаками святому. Причислен к лику святых на Соборе 1549 года.

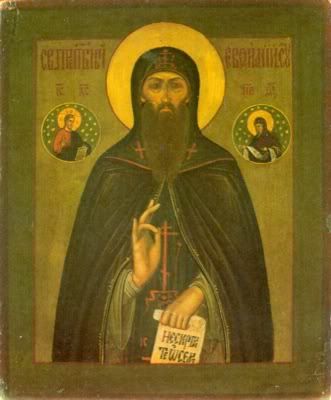

Прп. Евфимий Суздальский.

Москва, XIX в.

18. х 14, 6.

ЦМиАР.

Согласно описи Спасо-Евфимиева мон-ря 1660 г., в Спасо-Евфимиевой обители существовало несколько одиночных (ростовых и поясных) икон святого, на которых по сторонам его фигуры помещались медальоны с изображениями Иисуса Христа и Богоматери «во облаце» (Описная книга. 1878. Прил. С. 6, 20, 22). Одна из них, в богатом убранстве, стоявшая у раки преподобного, может быть отождествлена с поясной иконой из собрания ГВСМЗ (Суздаль и его достопамятности / Изд. Владимирской губ. УАК. М., 1912. С. 26. Ил.; см. также: Косаткин В. В. Мон-ри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, построенные до нач. XIX ст.: Кр. ист. сведения. Владимир, 1906. Ч. 1. С. 36-37), сохранившей древний оклад и живопись XIX в. (святой представлен с развернутым свитком; список 2-й пол. XIX в. находится в ЦМиАР). Эта необычная для преподобных иконография, вероятно, восходившая к изображениям свт. Николая Чудотворца с «Никейским чудом», отражает тесную связь их почитания, которая была воплощена и в других произведениях из Спасо-Евфимиева мон-ря, например, на запрестольных иконах Евфимиева и Никольского приделов с изображением образа Божией Матери «Знамение» на лицевой стороне и свт. Николая и Евфимия на обороте.

© Блог научного коллектива Музея имени Андрея Рублева. Эксперты приводят в пример сообщество Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва: http://rublev-museum.livejournal.com/392705.html

#МузейРублева #МузейАндреяРублева #музей_имени_Рублева #МузейноеЕдинство #rublevmuseum #andreyrublevmuseum

#архитектура #храм

@ Музей Андрея Рублева

Метки: #Музей, #МузейАндреяРублева, #МузейРублева, #МузейноеЕдинство, #Православие, #монастырь, #музей_имени_Рублева, Музей имени Андрея Рублева, СМИ о ЦМиАР, лекторий