Реактивная камера для реактивного века

На первый взгляд камера Graflex Graphic 35 Jet, поступившая в продажу в 1961 году, мало отличается от дорогих любительских камер под 35-мм пленку рубежа десятилетий. Добротно и красиво: светосильный (хотя и не сменный) объектив, курковый взвод и рулетка обратной перемотки, экспонометр, можно подключить электронную вспышку. Разве что наводка на резкость осуществляется не поворотом оправы объектива, а с помощью двух клавиш, размещенных на передней стенке корпуса. Но это было фирменной фишкой компании, впервые использованной в камере «График 35» еще в 1955 году. Самым существенным отличием «График Джета» от многочисленных одноклассников, продававшихся в США, был встроенный моторный привод протяжки пленки и взвода затвора.

В общем-то, на то время встроенный моторный привод новинкой уже не являлся. Например, та же компания «Графлекс» уже предлагала покупателям 35-мм камеру «График 35 Электрик» с электроприводом и выпускавшийся для военного ведомства широкопленочный фотоаппарат «График 70» с пружинным мотором. Благодаря кованому корпусу из магниевого сплава камера была противоударной, антимагнитной и стойкой к антиамериканской деятельности (см. Р. Хайнлайн «Имею скафандр, готов путешествовать» :). Однако при создании «График Джета» конструкторы сумели найти третий путь, который и дал возможность отделу продаж придумать броскую рекламу, нисколько не погрешив при этом против истины.

В наши дни считается, что первым фотоаппаратом со встроенным приводом моторной протяжки пленки стала французская камера «Ле Паскаль», выпущенная фирмой «Жапи» (Japy) еще в 1898 году. Камера могла сделать двенадцать снимков формата 40х55 мм на особой рулонной пленке, выпускавшейся без бумажного ракорда. Стоила камера дорого, да и заряжать ее можно было исключительно в темноте, поэтому успехом у покупателей совершенно не пользовалась. Более-менее коммерчески успешной стала полукадровая (18х24 мм) камера «Септ», выпущенная парижской фирмой «Дебри» в 1922 году. «Септ» (в буквальном переводе «Семерка») представлял собой доработанную камеру «Фотосинефот», разработанную несколькими годами ранее фирмой ФИАТ, патенты на ключевые технические решения которой выкупили французы.

«Септ» был мастер на все руки: осуществлял киносъемку со скоростью 16 кадров в секунду, покадровую фотосъемку с ручной или моторной протяжкой пленки; с подключением проекционной лампы становился фото- и кинопроектором; мог использоваться как фотоувеличитель, а также для пересъемки с негативной на позитивную пленку. Однако такая многофункциональность и обходилось покупателю в 225 тогдашних полновесных долларов. В общем, «Семерка» получилась наподобие нынешних гаджетов с Кикстартера, и очень быстро перешла в разряд залежалых товаров. Ни шатко, ни валко выпуск продолжался до 1927 года, причем продажную цену пришлось снизить до 100 долларов. Однако еще в 1942 году камера по-прежнему пылилась на магазинных полках. После уценки до 39 долларов 50 центов «Септ» рекламировали как самую дешевую 35-мм кинокамеру.

Помимо высокой цены и низкой надежности главными причинами провала на рынке «Ле Паскаля» и «Септа» стали их большие размеры и вес, а также сложность в обращении. Было ясно, чтобы иметь шансы на успех у покупателей, фотоаппарат с моторной протяжкой пленки должен ничем не отличаться от обычных камер. Первой эту задачу сумела решить крепко позабытая в наши дни американская компания «Энско» - до конца 1950-х годов второй в США после «Кодака» производитель массовых фотоаппаратов и фотокинопленки.

Складная камера «Семи-Отоматик № 1а» (Semi-Automatic) была выпущена в 1924 году и рекламировалась как любительская модель: наведи на объект съемки и нажми на спуск, а все остальное сделает фотоаппарат. На первый взгляд, ничего нового, еще Джорж Истмен говорил, что ваше дело нажать на кнопку, а остальное наша печаль, однако «Энско» действительно добилась важного улучшения. Переводя пленку на следующий кадр, фотограф должен был через окошечко с красным стеклышком следить за номерами кадров, напечатанных на бумажном ракорде. Манипуляции с переводом пленки и взводом затвора занимали несколько секунд. Вдобавок неопытные любители часто перескакивали вперед (кадр был по-настоящему большим, и зачастую для перевода требовалось сделать более двадцати оборотов переводной головки), либо вообще забывали о переводе пленки и делали несколько повторных снимков на один кадр.

Созданный конструкторами «Энско» полуавтоматический пружинный привод полностью избавлял от таких неприятностей. Сделав снимок, фотограф, не отрываясь от видоискателя, нажимал на включавший мотор рычаг. После моторного перевода кадра разблокировался взвод затвора и можно было сделать следующий снимок. При этом, по мере надобности, пленку можно было переводить вручную, в том числе, при заведенном приводе. Завода пружины хватало на полную катушку пленки специально выпускавшегося для новой камеры формата «6А-Отоматик». На одну катушку увеличенной против стандартной длины помещалось шесть кадров формата два с половиной на четыре с четвертью дюйма (6,3 на 10,8 см). При необходимости можно было снимать и на стандартную пленку формата «6А», однако на ней при моторной перемотке могло поместиться лишь пять снимков. Шесть снимков можно было сделать при ручном переводе пленки.

На следующий год фирма выпустила полностью автоматическую камеру «Энско-Отоматик», получившую механизм автоматического протягивания пленки и завода затвора, позволявший вести серийную съемку со скоростью 1-1,5 кадра в секунду. При необходимости механизм перемотки также можно было отключить и переводить пленку вручную. Это рекомендовалось делать при съемке на обычную пленку, не выдерживающую резкие рывки мотора. Однако выпуск обоих моделей камер прекратили в 1927 году, причиной опять была высокая цена. Автоматическая камера продавалась за 60 долларов, а полуавтоматическая - за 40 долларов, что было значительно дороже как аналогичных по характеристикам моделей «Энско», так и других конкурирующих фирм. Например, камера «Энско Спешиал Фолдинг №1», имевшая тот же формат кадра, стоила всего 20 долларов.

Лейка MOOLY

Появление в начале 1930-х годов профессиональных фотоаппаратов под 35-мм пленку («Лейки», «Контакса», их многочисленных подражаний и копий) вызвало интерес к устройствам с катушками повышенной емкости и двигателям для автоматического перевода пленки. Конструктивно они выполнялись в виде разнообразных приставок. Так, поступивший в продажу в 1935 году пружинный моторный привод для «Лейки» OOFRC обеспечивал не только протяжку пленки, но и дистанционный спуск затвора (управление камерой осуществлялось посредством двух шнурков). Полный завод пружины моторной приставки MOOLY, созданный фирмой «Лейтц» в 1938 году, позволял сделать двенадцать снимков со скоростью до двух кадров в секунду. Уже во время войны для леек появились моторные приставки с электроприводом, подключавшиеся к бортовой сети самолетов.

Robot I

Однако громоздкая приставка здорово увеличивала размеры и вес фотоаппаратов, и почти сразу начались работы по созданию малоформатных камер со встроенным моторным приводом. Успех сопутствовал германским инженерам, в 1935 году в продажу поступила камера «Робот I». За счет уменьшения размера кадра (24х24 мм) на рулоне 35-мм пленки стандартной длины помещалось 50 снимков. Завода пружины хватало на 24 снимка, отснять которые можно было за шесть-восемь секунд. Хотя «Роботы» и рекламировались как любительские камеры, они сразу стали излюбленной камерой для служб безопасности, разведки, полиции и частных детективов. Благодаря малым размерам и объективам (в том числе, телевикам) с большой глубиной резкости «Робот I» и «Робот II» прекрасно подходили для ведения негласной съемки, тем более выпускавшая их дюссельдорфская фирма «Отто Бернинг» предлагала массу приспособлений для маскировки камер. Применялись «роботы» и для открытой съемки, например мотоциклетными патрулями дорожной полиции. Во время войны камеры «Робот II» также применялись в «Люфтваффе». Они получили электроспуск, который можно было сблокировать со спуском турельного пулемета.

Послевоенный Робот Стар 50 с электроспуском

Несмотря на разнообразие объективов, и форматов кадра, «роботы» из-за высокой цены все-таки оставались нишевым продуктом и не получили широкого распространения у любителей и репортеров. Работы над созданием любительских и профессиональных камер со встроенным моторным приводом велись во многих странах, но первыми успеха добились американские и советские инженеры.

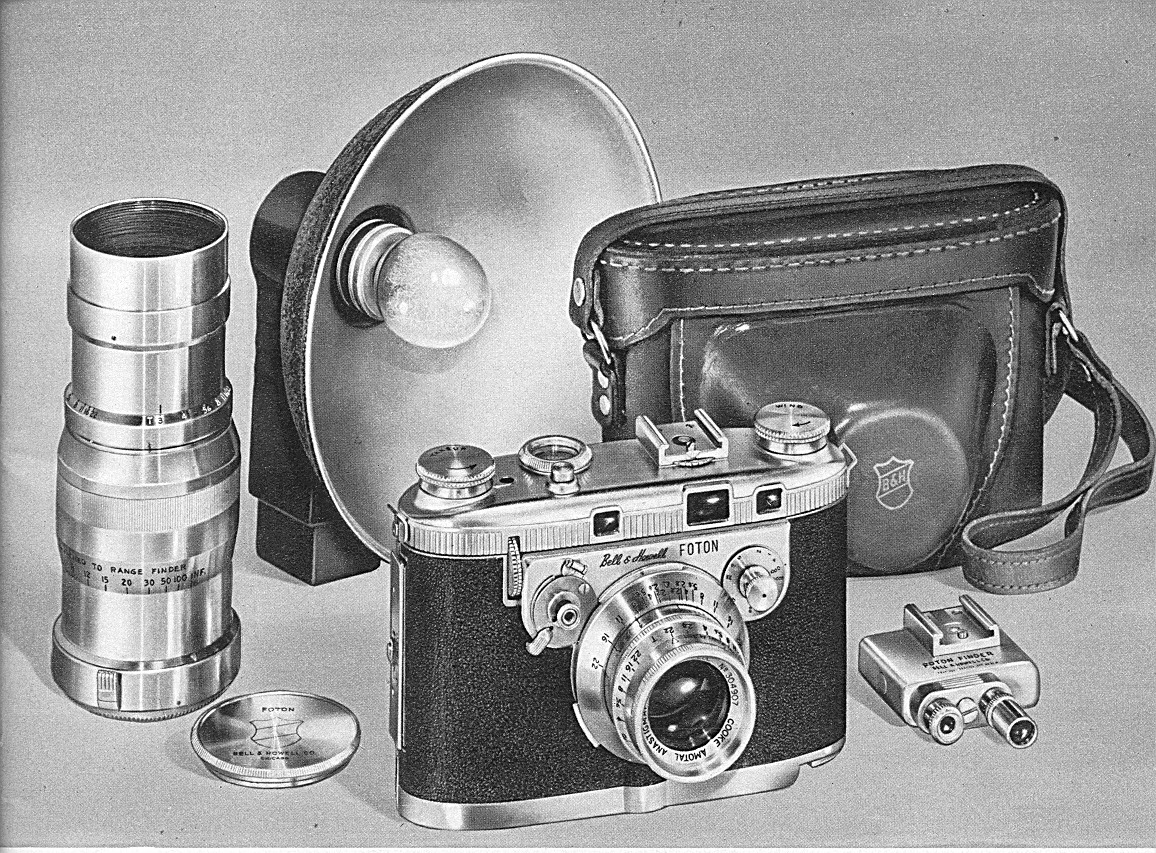

В 1947 году чикагская компания «Белл и Хоувелл» (Bell & Howell), известный производитель кинокамер, выпустила фотоаппарат «Фотон», снимавший на 35-мм пленку. Камера была сделана по последнему слову техники (в понимании американской фирмы) и в числе прочих новшеств получила внутренний моторный привод автоматического протягивания пленки и завода затвора. На одном заводе пружины можно было сделать серию из 10-15 снимков со скоростью четыре-шесть кадров в секунду.

Фотон с полным набором аксессуаров. Слева от камеры внешний экспонометр

Руководство по эксплуатации не без гордости сообщало владельцу: «Ваш «Фотон» является плодом десятилетних исследований, высокого мастерства и умения наших исследователей, инженеров и рабочих… Разумность его приобретения подтверждается пожизненной гарантией. Дефекты сборки и материалов ремонтируются бесплатно за исключением стоимости пересылки». Однако практика показала иное - по современным подсчетам, в гарантийном ремонте побывал каждый «Фотон» первых выпусков. Все бы ничего, такое часто случалось, тем более, ремонт делался бесплатно, однако камера продавалась за 800 долларов. А за такую сумму в том же 1947 году можно было приобрести надежную как ППШ «Лейку III» с полным комплектом сменных объективов высокой светосилы (35, 50, 90 и 135 мм). Причем у потенциального владельца еще оставалось долларов сто двадцать, чтобы докупить всякие нужные принадлежности и обмыть покупки. В общем, провал оказался громким и помнится до сих пор.

В 1956 году ленинградский ГОМЗ завершил разработку дальномерной фотокамеры «Ленинград». В отличие от «Фотона» «Ленинград» предназначался для профессионалов. Шутка ли сказать: затвор с матерчатыми шторками отбивал выдержки до 1/1000 сек, очень удобный и светлый видоискатель с прекрасным дальномером и имевший автопоправку на параллакс и несколько светящихся рамок для сменных объективов. Более того, к камере можно было докупить специально разработанный бокс для подводных съемок. Но главное - «Ленинград» получил встроенный моторный привод, на одном заводе пружины которого можно было отснять до 12 снимков со скоростью 3 кадра в секунду. В общем гран-при Всемирной выставки в Брюсселе 1958 года «Ленинград» получил вполне заслуженно. На момент создания камера была продуктом мирового уровня и аналогов за рубежом не имела. Однако и «Ленинград» в эксплуатации подводила работа пружинного механизма. Камера требовала внимательного и бережного отношения и малейшей небрежности фотографу не прощала.

Работа механизма "Ленинграда"

По профессиональной привычке автор начал с описания уровня техники, за что просит у читателя прощения :) Ко времени описываемых событий, фирма «Графлекс» пользовалась огромным уважением в фотографическом мире США. Каждый уважающий себя американский фоторепортер 1910-1950-х годов имел у себя в арсенале пресс-камеру «Графлекс». Именно на камеры «Графлекс» Джо Розенталь и Доротея Ланж сделали свои знаменитые снимки.

Артур Феллиг, больше известный как Виджи (Weegee) снимал и на "Зенит"

Основу производственной гаммы составляли крупноформатные профессиональные системные фотоаппараты, выпускавшиеся на заводе в Рочестере. Однако фирма не оставляла без внимания и дорогие любительские камеры, выпуск которых приносил производителям наибольший доход. Страна была на подъеме и бывшие солдаты, познакомившись во время войны с иностранной фототехникой, были готовы и дальше тратить деньги на свое увлечение.

Виджи со своим Графлексом Спид График

Шкальные фотоаппараты семейства «35N» и дальномерные семейств «Сенчури 35» (Century) и «График 35» (Graphic) заказывались японской компании «Кова» (Kowa Optical Works). С конца 1940-х годов это стало общепринятой практикой. Производители из Германии и Японии охотно выполняли заказы американских фирм, которые оплачивались в твердой валюте и давали возможность выйти на крупнейший рынок фотокамер мира.

Энско Аутосет до и после обработки инженерами НАСА

Вполне естественно, что внимание дорогим 35-мм любительским камерам уделял не только «Графлекс». Среди американских фирм на рубеже 1950-х и 1960-х годов сильные позиции с фотоаппаратами семейств «Энскомарк» и «Аутосет» занимала уже упоминавшаяся фирма «Энско». Своего производства в США фирма уже не имела и заказывала фотоаппараты иностранным компаниям. Именно на «Аутосет» (она же «Минолта» Хай-Матик) Джон Гленн сделал цветные снимки Земли во время первого американского орбитального космического полета 20 февраля 1962 года.

Кодак Ретина Рефлекс с полным набором сменных оптических элементов: от широкоугольников до телевиков

В отличие от конкурентов «Кодак» сохранил производство дорогих 35-мм любительских камер в США и выпускал разнообразные любительские модели оригинальной конструкции семейства «Кодак-35», в том числе, со встроенным моторным приводом. В Германии штутгартский завод «Кодак АГ. Доктор Нагель» изготавливал любительскую технику высокого уровня - дальномерные камеры «Ретина» и зеркальные «Ретина Рефлекс». Их интересной чертой была оптика. Вместо привычных сменных объективов с байонетным или резьбовым креплением дальномерные и зеркальные «ретины» получили несъемный оптический блок со встроенным центральным затвором. С ним стыковались сменные взаимозаменяемые оптические элементы, обеспечивающие диапазон фокусных расстояний от 28 мм до 200 мм. Это позволило «Кодаку» добиться полной совместимости «дальномерной» оптики с зеркальными камерами, чего в принципе не могли такие великаны как «Кенон», «Никон» или «Лейка».

Аргус с3 выпуска 1950-х годов

Несколько особняком стояла мичиганская фирма «Аргус». В 1935 году она выпустила камеру «Аргус С3» (он же «кирпич», он же «американская лейка») - первый дальномерный полнокадровый фотоаппарат США под 35-мм пленку. В конце 1950-х ветеран вместе с потомками по-прежнему находился на сборочных линиях, пользуясь вполне приличным спросом. Несмотря на любительское назначение, для камер выпускался вполне приличный набор сменных объективов и принадлежностей. Некоторое изменение в его конструкцию внесли послевоенные слияния и поглощения в американской фотографической промышленности. Вместо сменных объективов рочестерской фирмы «Воллензак» камеры оснащались объективами германских фирм «Штейнгель» и «Шнейдер-Крейцнах».

Графлекс Комбат График 70 в укладочном ящике и в руках. Снимала на 70-мм пленку для авиационных фотокамер

«Графлексу» настоятельно требовалась любительская камера высшего уровня, анализ тенденций развития показывал следующий состав характеристик: экспонометр, светосильный объектив (желательно сменный) и встроенный моторный привод. В общем-то все имелось под рукой, тем более для камеры «График 70» уже была разработана вполне удачная конструкция пружинного привода. Однако для любительской камеры мотор был слишком велик, и руководство обратило взоры в Европу, где как раз появилась любопытная новинка.

В 1958 году гамбургская фирма «Илока» (Iloca Kamera-Werk) начала выпуск фотоаппарата «Илока Электрик». Для своего времени камера была по-настоящему продвинутой. Электрический привод протяжки пленки обеспечивал серийную съемку со скорость 1-1,5 кадра в секунду (продолжительность серии не ограничивалась) и получал питание от двух пальчиковых батареек «АА». Совмещенный видоискатель-дальномер имел светящиеся рамки, ограничивающие границы кадра для сменных объективов, и в него же выводилась стрелка фотоэлектрического экспонометра, автоматически устанавливавшего требуемую по условиям освещенности диафрагму. Вполне приемлемые характеристики и для начала 1980-х годов. По меркам европейского рынка камера получилась дороговатой, но для США стоимость была вполне подходящей. Поэтому «Графлекс», не теряя времени даром, заказал крупную партию камер, получивших фирменное обозначение «График 35 Электрик».

Графлекс График 35 Электрик. Как говориться, найдите десять отличий

Однако беда подкралась откуда не ждали. К концу 1950-х фирма «Карл Цейс» из Штутгарта закончила долгую и скандальную тяжбу с народным предприятием «Карл Цейс» из Йены за фирменное наименование и товарные знаки. В итоге восточникам удалось сохранить право на знаменитое имя, но они лишились права выпускать камеры под довоенными названиями. Однако победа стала пирровой. Производственные линии, на которых в Лейпциге выпускались дальномерные камеры «Контакс I» и «Контакс II», еще в 1945-1946 годах были вывезены в СССР, где их выпуск под названием «Киев» продолжался до середины 1980-х годов. Вместо дальномерных камер «Карл Цейс Йена» начало с чистого листа разработку принципиально иной техники.

Один из первых фотоаппаратов Киев-II, собранных на киевском заводе "Арсенал" из немецких деталей

Уже в 1948 году на лейпцигской ярмарке был показан прототип первой в мире однообъективной зеркальной камеры с пентапризмой под 35-мм пленку. Камера, получившая хорошо знакомое советским фотографам название «Практика», определила основу стиля и компоновки зеркалок, сохранившуюся и поныне. Для «Практики» в Лейпциге разработали резьбовое крепление объективов М42, также получившее широчайшее распространение в мире. К концу 1950-х годов «Практику» дополнили очень успешные среднеформатные зеркалки «Пентакон».

В Штутгарте дела шли много хуже. Не оценив вовремя потенциал зеркальных камер, и насмерть разругавшись с «лейпцигской сестрой», «Цейс» начал проигрывать в конкуренции «Лейке». Для поправки дел требовалось расширение производственной гаммы и фирма начала самое простое - поглощение производителей «второго эшелона». С одной стороны «Цейс», как говориться, расчищал поляну, а с другой - приобретал права на выпуск пользующейся спросом техники.

Проведя несколько дополнительных эмиссий акций (и набрав долгов) «Илока» сумела избежать дружеских объятий, однако в Штутгарте сделали ход конем и приобрели фирму «Фридрих Декель АГ». Та выпускала объективы и фотозатворы по заказам множества фирм из ФРГ и других стран. В числе прочих клиентов была и «Илока». Некоторое время фирма пыталась маневрировать, закупая эти важнейшие комплектующие у других изготовителей, но должников не удалось склонить к отсрочке, и в 1959 году «Илока Камера Верк» объявила о банкротстве. В апреле 1960 года завод в Гамбурге был ликвидирован. Поскольку «Цейс» не заинтересовался новинкой, права на камеру «Илока Электрик» приобрела «Агфа», которая перенесла производство на свой завод. Ни шатко, ни валко, изготовление камер из имевшегося задела продолжалось до 1963 года.

Живые языки, к которым относится и американский английский, позволяют в точности описать место, в котором оказалась совершенно не причастная к этой игре престолов компания «Графлекс». Объем заказа, за который была внесена предоплата, составил 10 тысяч камер, из которого в США в общей сложности (с учетом поставок от «Агфы») поступило не более тысячи. Продажная цена камер устанавливалась в 194 доллара, что позволяет оценить размер финансовых потерь. А ведь «Графлекс» уже успел провести дорогостоящую рекламную кампанию в печати и на телевидении.

Упаковка баллончиков с углекислотой

Новая камера со встроенным моторным приводом требовалась немедленно, и конструкторы «Графлекса» и «Ковы» совершили маленькое чудо - фотоаппараты «График 35 Джет» поступили в продажу уже в начале 1961 года. Несмотря на спешку, в конструкции камеры были очень оригинальные решения: встроенный моторный привод, приводимый в действие сжатым газом и клавишная наводка на резкость.

В наши дни баллончики с углекислотой для сифонов используются лишь в пневматическом оружии, но в конце 1950-х они применялись и для приведения в действие модельных моторчиков (например, поездов и самолетов). Газовый двигатель без особых сложностей вписался во внутренний объем камеры, однако потребовал довольно необычных органов управления. «Сердцем» камеры являлся трехходовой клапан: во втором (фиксированном) положении срабатывал затвор, в третьем (нефиксированном) осуществлялась протяжка пленки и взвод затвора и в первом (фиксированном) сбрасывалось давление из газового двигателя, что было необходимо для обратной перемотки пленки. При этом сохранялась и курковая рукоятка взвода затвора и протяжки пленки. Его использовали в случае израсходования газа или в мороз, когда в баллончике густел газ. Одного баллончика хватало на шесть-восемь кассет пленки.

Видео о камере

Не менее необычным был способ наводки на резкость. Она осуществлялось с помощью двух клавиш, связанных с направляющими для пленки, перемещавшими ее в фокальной плоскости. Объектив при этом не имел перемещающихся компонентов, что упрощало конструкцию. Поскольку при наводке на резкость оправа оставалась неподвижной, то на верхней части корпуса разместили индикатор расстояния и глубины резкости. Одновременно, цветные секторы, на которые разбивалась подвижная шкала индикатора, помогали пользователю правильно подобрать мощность одноразовых ламп-вспышек.

Камера в полном смысле слова получилась международной: «Графлекс» разработал дизайн, конструкцию газового мотора, а также осуществил его выпуск; «Кова» изготавливала корпуса, затворы, и проводила окончательную сборку камер; объективы и фотоэлементы закупали в ФРГ. Случались и неизбежные при поспешной разработке накладки. Например, на «Графлексе» в последний момент внесли изменения в конструкцию газового двигателя, однако в Нагое измененные чертежи получили уже после поступления партии доработанных моторов. Пришлось на ходу переделывать партию корпусов.

Классический образ репортера 1940-х

Тем не менее, камера была вполне на уровне требований времени: просветленный объектив «Роденшток» (обозначался как «Графлекс Оптар») с фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 2,0; очень удобный видоискатель-дальномер со светящимися рамками границы кадра; механический затвор «Копал» отбивал десять выдержек от 1 до 1/500 с и обеспечивал синхронизацию одноразовых ламп-вспышек и электронных вспышек на любой выдержке; фотоэлектрический экспонометр; при израсходовании пленки в видоискателе поднимался красный флажок; для новой камеры «Графлекс» наладила выпуск электронных вспышек «Стробомайт» с аккумуляторным питанием, кроме того можно было подключать и профессиональные электронные вспышки «Стробофлэш».

Graflex XL, опоздавший лет на десять

К сожалению, выпуск камеры прекратился в конце 1962 года. И вновь фотоаппарат подвел моторный привод. Причиной тому были сами владельцы, использовавшие обычные баллончики для сифонов. Фирменные баллончики «Графлекс» заправлялись осушенной углекислотой, а газ в обычных баллончиках содержал много влаги. Под ее воздействием латунные детали клапанов покрывались окислами, и начинались постоянные отказы. Естественно, при сдаче фотоаппаратов в гарантийный ремонт владельцы в один голос твердили, что пользовались исключительно фирменным газом.

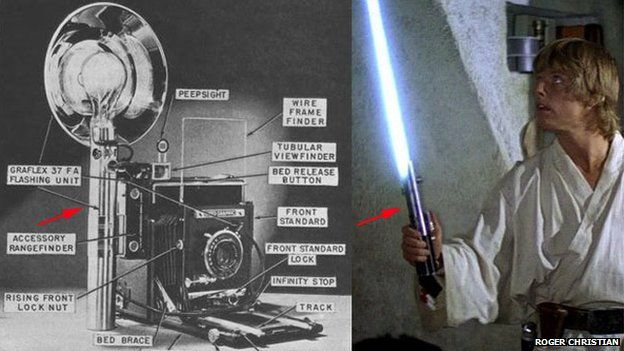

Как из фотовспышки сделать джедайский меч

После очередного провала «Графлекс» отказался от дальнейшего развития любительских камер, которые по мере морального старения снимались с продажи. Усилия были сосредоточены на разработке системной репортажной среднеформатной камеры нового поколения, поступившей в продажу в 1965 году под обозначением «Graflex XL». Однако при всех достоинствах новой камеры, век среднеформатной техники для репортажных съемок был уже измерен, и фирма прекратила выпуск фототехники в 1973 году. В наши дни под маркой «Графлекс» продают джедайские световые мечи. Для четвертой серии «Звездных войн» реквизиторы сделали их из старых молотковых фотовспышек «Графлекс».