Путешествие в Ногинск, часть вторая. Дом у реки и Богородcкая женская гимназия

Город Ногинск «в девичестве» назывался Богородском, а в еще более ранние времена - селом Рогожи. Уже по этому ясно, что здесь испокон веку что-то ткали и сучили (пробовали даже шелка делать, но оказалось невыгодно). Как повествуют хроники, едва 8 декабря 1769 г. в России началась выдача «билетов на право ткачества», многие богородские крестьяне в тот же день их поспешили получить. Согласно этому билету, всякий, «кто пожелает в своем доме, или где он живет, один или несколько ткаческих станов завести и на них работу производить», должен был внести в Мануфактур-коллегию по 2 рубля за каждый стан.

К началу прошлого века в Богородске было сразу несколько мануфактур, в том числе Глуховская, принадлежавшая тогдашним «олигархам» - Морозовым. И производство там было по-настоящему «передовым». Касалось это и технологий, и условий труда. Ткачам создали все условия для оседлой жизни с семьями, сократили женский и отменили детский труд, ввели разного рода льготы и системы поощрений. А для строительства фабричных корпусов был приглашен знаменитый архитектор Кузнецов, творивший в стиле модерн. Он же построил одно из красивейших зданий Богородска - Женскую гимназию. Здание фабричного училища с прогрессивной по тем временам системой образования, дома для рабочих и др. проектировал еще один известный архитектор - Марков, тоже вдохновлявшийся идеями ар нуво и ар деко.

Еще в 1826 году заезжий путешественник писал, что во всем Богородске чуть ли не единственное каменное здание - Богоявленский собор. В 1905-ом городок уже мог дать фору европейским собратьям по части дизайна и архитектурных изысков.

Здания эти в большинстве стоят и по сей день. Разве что нынешние названия улиц, где они находятся, являют собой объемистую коллекцию «большевизма в топографии» (давно я такой не встречала). Тут тебе и Третий Интернационал, и Восьмое Марта, и Советская Конституция, и Индустриализация, и куча рев. деятелей, наших и импортных. Суть от этого не меняется. В новом торговом центре легко угадать бывший корпус электростанции Глуховской мануфактуры. Бело-красная труба так и хранит на себе надпись «1907». А уникальная крыша со световыми фонарями, меж которых при Морозовых был специально насыпан торф и высеян газон, сохранилась и по сей день. Да и самой фабрике капитальный ремонт потребовался лишь в 1967 году. Дома же, где раньше жили вполне довольные жизнью морозовские рабочие, а теперь - несчастные, в основном пожилые или больные ногинцы, вообще сохранились в первозданном виде (что обитателей, понятно, не сильно радует и любви к «модерну» точно не добавляет, но об этом чуть позже и подробно).

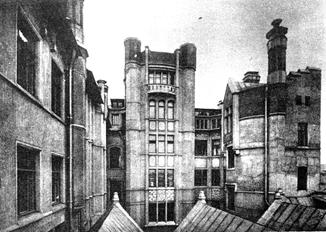

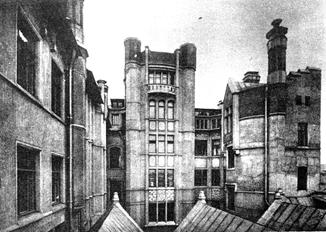

Фабрику заснять не удалось - там забор, а внутрь не проникнуть. Поэтому для общего сведения - вот эти фото с сайта, повествующего о творчестве архитектора Кузнецова :

Поначалу, правда, за Глуховскую мануфактуру мы приняли какую-то другую фабрику у самого въезда в город, на самом берегу Клязьмы. Из нее тоже торчала башня, а корпуса и забор носили на себе явный след «промышленного модерна»: красный кирпич, белые «мережки»-балясины изящными овалами… Пытаясь найти вход, мы совершили круг почета по окрестным кустам, тропинкам и тупикам. Сильно развлекли каких-то мужиков, мирно квасивших в гаражах: они только оторопело и синхронно поворачивали нам вслед головы. Правда, набрели на любопытный - тоже явно не советских времен - домик:

Любопытная конструкция стока у водосточной трубы

Тихая пристань в буреломе

Старинный крепеж:

Балкончик явно был чем-то украшен в свое время:

Фабрику - хоть и издали, надеюсь, заснял uncle_william, я просто не рискнула для этого соваться в заросли мокрой крапивы и бурелом поваленных шквалом веток.

Ну а потом, не теряя времени, выбрались на асфальт и двинулись дальше. Пара поворотов, переезд через линию однопутного трамвая (городской гордости, первого в России, второго в Союзе… тоже прошуршавшего до недавних времен без реконструкции) - и вот она, одна из главных целей поездки:

Ну и, конечно, как обойтись без любимого в стиле модерн цветка - ирисов? Туточки они

А липы, в отличие от московских новодельных строений, тут нет. Только настоящая, зацветающая. Все прочее - подлинное.

Собственно говоря, на этих роскошных кадрах, снятых снаружи гимназии, большинство наших любознательных предшественников и останавливались.

Неееет, мы продолжили начатую еще в Саввино славную традицию.

Взяв под мышку мокрые шлемы и достав паспорта, мы двинулись прямиком в школу, удивив донельзя своим появлением вахтершу и находившихся там училок. А потом - после серии недоуменных вопросов «А вы кто? А вы зачем? А вы откуда? Что снимать? Школу? Модерн? Какой модерн? А нельзя… ну, нельзя, наверное…» пошли прямо в кабинет директрисы.

Школа с углубленным изучением иностранного им. В.Г.Короленко, я думаю, в надежных руках. Директриса в общем-то тоже вряд ли ожидала, что в кабинет к ней ввалятся два мокрых и одетых во что-то черное фактически байкера, хоть и старательно делающие «респектабельные лица». Директриса явно не думала, склоняясь над грудой ведомостей, о красотах стиля модерн и творческом пути архитектора Кузнецова. Однако оказалась дамой приветливой, сообразительной и совершенно не надутой. Выслушала нас с некоторым сомнением, но съемку разрешила, разве что попросила записаться по паспортам на вахте.

- Вы журналисты, что ли?

- Нет! - честно глядя ей в глаза, ответила я, взяв грех на душу и четко понимая: если я достану свое припрятанное в глубине сумки солидное удостоверение солидной газеты, не видать нам этих интерьеров, как собственных ушей.- Мы просто люди. Любители. Разве этого мало?

Во взгляде директрисы ясно читалось, что мало. То есть мизер просто. Но так уж и быть...

- А у вас… у вас фамилии разные! - пустила в ход последний аргумент вахтерша,на что получила ответ "так бывает, мы и люди разные", перед авторитетом директора устоять уже не могла и только проводила нас взглядом.

Внутри гимназия ничем не хуже, чем снаружи. Что особо ценно - и рамы, и решетки, и всяческие ценные детали - подлинные. Содержатся «бедненько, но чистенько», в порядке и свежей краске. Что было на редкость приятно видеть. Особенно на фоне общей провинциальной ногинской разрухи…

Портреты Арсения Морозова, архитектора Кузнецова и Владимира Короленко, чье имя гимназия носит. Почему носит и какое он отношение имеет в Богородску, я так и не поняла. Разве что есть в хрониках запись, что когда он умер, попечительский совет решил таким образом увековечить памятник писателя-«защитника бедных».

Актовый зал украшен к выпускным, но даже этот школьный кич, шарики-бантики, модерну не помеха.

А вензеля!!! А золотые медальки на них!

Директрисе на обратном пути мы не поленились зайти и сказать спасибо. И не зря. Вежливость была вознаграждена.

- А школу номер десять вы посмотреть не хотите? - спросила она. И подробно объяснила, как туда ехать.

А школа-то оказалась не чем иным как бывшим знаменитым Ремесленным училищем работы архитектора Маркова. Да и дома вокруг него обнаружились знатные, ни в одном путеводителе не помянутые. Правда, от мирного распутья попали мы в логово огнедышащего дракона, засевшего в директорском кабинете… ну, об этом чуть позже.

Да и кончилось все вполне мирно, ни один дракон не пострадал и мы тоже.

А продолжение следует.

К началу прошлого века в Богородске было сразу несколько мануфактур, в том числе Глуховская, принадлежавшая тогдашним «олигархам» - Морозовым. И производство там было по-настоящему «передовым». Касалось это и технологий, и условий труда. Ткачам создали все условия для оседлой жизни с семьями, сократили женский и отменили детский труд, ввели разного рода льготы и системы поощрений. А для строительства фабричных корпусов был приглашен знаменитый архитектор Кузнецов, творивший в стиле модерн. Он же построил одно из красивейших зданий Богородска - Женскую гимназию. Здание фабричного училища с прогрессивной по тем временам системой образования, дома для рабочих и др. проектировал еще один известный архитектор - Марков, тоже вдохновлявшийся идеями ар нуво и ар деко.

Еще в 1826 году заезжий путешественник писал, что во всем Богородске чуть ли не единственное каменное здание - Богоявленский собор. В 1905-ом городок уже мог дать фору европейским собратьям по части дизайна и архитектурных изысков.

Здания эти в большинстве стоят и по сей день. Разве что нынешние названия улиц, где они находятся, являют собой объемистую коллекцию «большевизма в топографии» (давно я такой не встречала). Тут тебе и Третий Интернационал, и Восьмое Марта, и Советская Конституция, и Индустриализация, и куча рев. деятелей, наших и импортных. Суть от этого не меняется. В новом торговом центре легко угадать бывший корпус электростанции Глуховской мануфактуры. Бело-красная труба так и хранит на себе надпись «1907». А уникальная крыша со световыми фонарями, меж которых при Морозовых был специально насыпан торф и высеян газон, сохранилась и по сей день. Да и самой фабрике капитальный ремонт потребовался лишь в 1967 году. Дома же, где раньше жили вполне довольные жизнью морозовские рабочие, а теперь - несчастные, в основном пожилые или больные ногинцы, вообще сохранились в первозданном виде (что обитателей, понятно, не сильно радует и любви к «модерну» точно не добавляет, но об этом чуть позже и подробно).

Фабрику заснять не удалось - там забор, а внутрь не проникнуть. Поэтому для общего сведения - вот эти фото с сайта, повествующего о творчестве архитектора Кузнецова :

Поначалу, правда, за Глуховскую мануфактуру мы приняли какую-то другую фабрику у самого въезда в город, на самом берегу Клязьмы. Из нее тоже торчала башня, а корпуса и забор носили на себе явный след «промышленного модерна»: красный кирпич, белые «мережки»-балясины изящными овалами… Пытаясь найти вход, мы совершили круг почета по окрестным кустам, тропинкам и тупикам. Сильно развлекли каких-то мужиков, мирно квасивших в гаражах: они только оторопело и синхронно поворачивали нам вслед головы. Правда, набрели на любопытный - тоже явно не советских времен - домик:

Любопытная конструкция стока у водосточной трубы

Тихая пристань в буреломе

Старинный крепеж:

Балкончик явно был чем-то украшен в свое время:

Фабрику - хоть и издали, надеюсь, заснял uncle_william, я просто не рискнула для этого соваться в заросли мокрой крапивы и бурелом поваленных шквалом веток.

Ну а потом, не теряя времени, выбрались на асфальт и двинулись дальше. Пара поворотов, переезд через линию однопутного трамвая (городской гордости, первого в России, второго в Союзе… тоже прошуршавшего до недавних времен без реконструкции) - и вот она, одна из главных целей поездки:

Ну и, конечно, как обойтись без любимого в стиле модерн цветка - ирисов? Туточки они

А липы, в отличие от московских новодельных строений, тут нет. Только настоящая, зацветающая. Все прочее - подлинное.

Собственно говоря, на этих роскошных кадрах, снятых снаружи гимназии, большинство наших любознательных предшественников и останавливались.

Неееет, мы продолжили начатую еще в Саввино славную традицию.

Взяв под мышку мокрые шлемы и достав паспорта, мы двинулись прямиком в школу, удивив донельзя своим появлением вахтершу и находившихся там училок. А потом - после серии недоуменных вопросов «А вы кто? А вы зачем? А вы откуда? Что снимать? Школу? Модерн? Какой модерн? А нельзя… ну, нельзя, наверное…» пошли прямо в кабинет директрисы.

Школа с углубленным изучением иностранного им. В.Г.Короленко, я думаю, в надежных руках. Директриса в общем-то тоже вряд ли ожидала, что в кабинет к ней ввалятся два мокрых и одетых во что-то черное фактически байкера, хоть и старательно делающие «респектабельные лица». Директриса явно не думала, склоняясь над грудой ведомостей, о красотах стиля модерн и творческом пути архитектора Кузнецова. Однако оказалась дамой приветливой, сообразительной и совершенно не надутой. Выслушала нас с некоторым сомнением, но съемку разрешила, разве что попросила записаться по паспортам на вахте.

- Вы журналисты, что ли?

- Нет! - честно глядя ей в глаза, ответила я, взяв грех на душу и четко понимая: если я достану свое припрятанное в глубине сумки солидное удостоверение солидной газеты, не видать нам этих интерьеров, как собственных ушей.- Мы просто люди. Любители. Разве этого мало?

Во взгляде директрисы ясно читалось, что мало. То есть мизер просто. Но так уж и быть...

- А у вас… у вас фамилии разные! - пустила в ход последний аргумент вахтерша,на что получила ответ "так бывает, мы и люди разные", перед авторитетом директора устоять уже не могла и только проводила нас взглядом.

Внутри гимназия ничем не хуже, чем снаружи. Что особо ценно - и рамы, и решетки, и всяческие ценные детали - подлинные. Содержатся «бедненько, но чистенько», в порядке и свежей краске. Что было на редкость приятно видеть. Особенно на фоне общей провинциальной ногинской разрухи…

Портреты Арсения Морозова, архитектора Кузнецова и Владимира Короленко, чье имя гимназия носит. Почему носит и какое он отношение имеет в Богородску, я так и не поняла. Разве что есть в хрониках запись, что когда он умер, попечительский совет решил таким образом увековечить памятник писателя-«защитника бедных».

Актовый зал украшен к выпускным, но даже этот школьный кич, шарики-бантики, модерну не помеха.

А вензеля!!! А золотые медальки на них!

Директрисе на обратном пути мы не поленились зайти и сказать спасибо. И не зря. Вежливость была вознаграждена.

- А школу номер десять вы посмотреть не хотите? - спросила она. И подробно объяснила, как туда ехать.

А школа-то оказалась не чем иным как бывшим знаменитым Ремесленным училищем работы архитектора Маркова. Да и дома вокруг него обнаружились знатные, ни в одном путеводителе не помянутые. Правда, от мирного распутья попали мы в логово огнедышащего дракона, засевшего в директорском кабинете… ну, об этом чуть позже.

Да и кончилось все вполне мирно, ни один дракон не пострадал и мы тоже.

А продолжение следует.