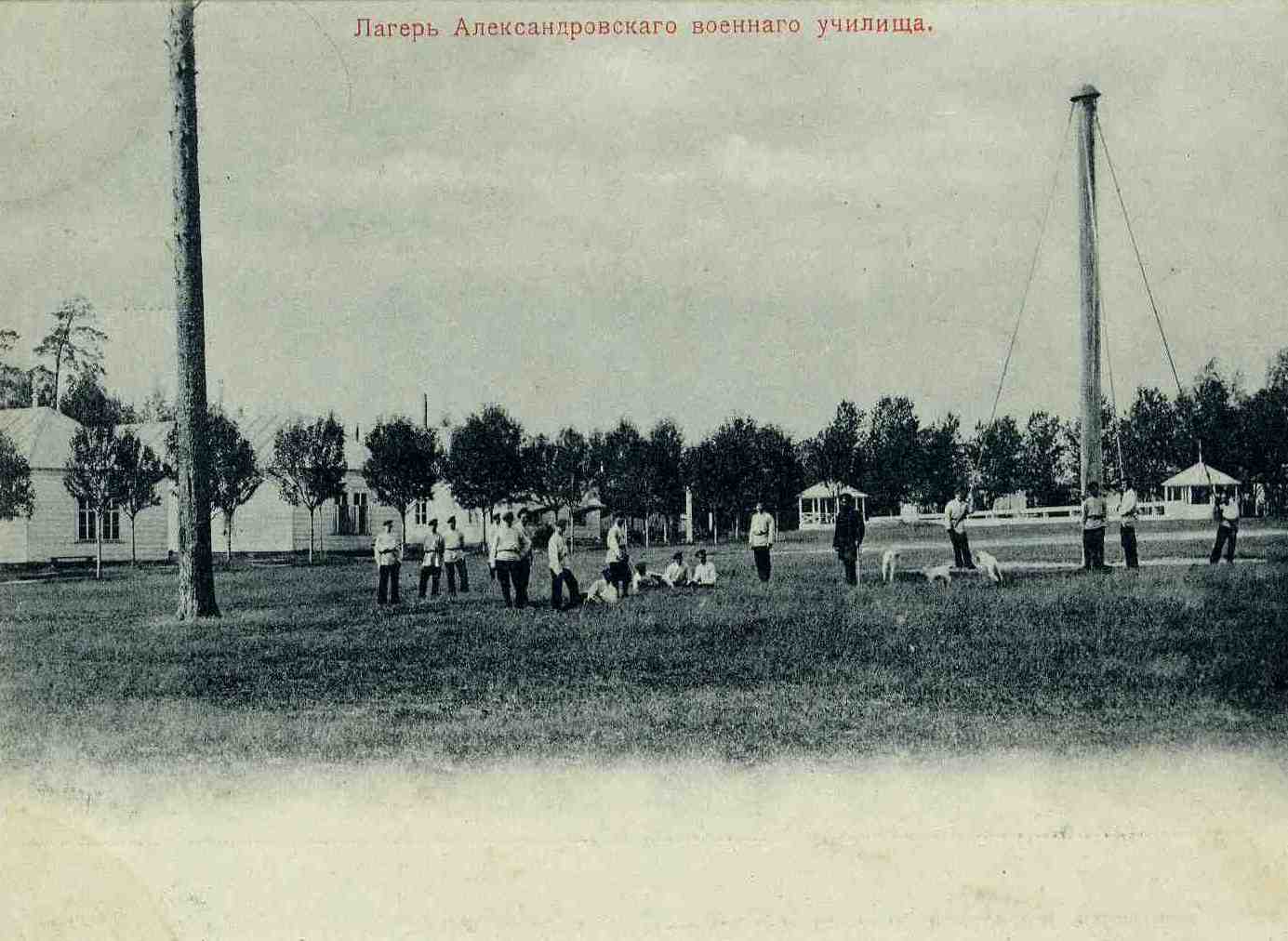

Александровские юнкера

Знак окончания Александровского военного училища

Александр Куприн, вспоминая в эмиграции Москву начала 1890-х гг., описывал ее так : "Москва же в те далекие времена оставалась воистину "порфироносною вдовою", которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порой казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью и европейской мелочностью, не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала. "В Питере - все выскочки. Самым старым родам не более трехсот лет, а ордена и высокие титулы там даются за низкопоклонство и угодливость." А Москва? "Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские роды обитают в ней на Пречистенке, на Поварской, на Новинском бульваре и на Никитских..." И самый воздух в первопрестольной был совсем иной, чем петербургский: куда крепче, ядренее, легче, хмельнее и свободнее. Петербургские штучки, словца и шуточки вяло прививались в Москве и скоро отмирали". (А. Куприн. "Юнкера").

В жизни писателя многое было связано с Арбатом - в 1888 году он, по окончании кадетского корпуса, поступил в одно из лучших военных училищ России, Александровское, находившееся близ Арбатской площади в бывшем дворце Апраксиных.

Когда-то в этом здании на углу Гоголевского бульвара и Знаменки была одна из самых знаменитых театральных сцен Москвы. Хлебосольные богачи Апраксины принимали в своем доме пол-Москвы и устраивали приемы в честь приездов императоров в Первопрестольную. Эта семья постоянно была на виду, и не случайно гости на именинах графини Ростовой в романе Л. Толстого "Война и мир", обсуждая светские новости, неоднократно поминают la comtesse Apraksine. Без этого имени невозможно представить светские сплетни начала ХIХ века.

В 1812 г., во время наполеоновского нашествия в доме Апраксиных остановился один из французских офицеров - Анри Бейль, позже прославившися как писатель Стендаль. После войны апраксинский дворец возродился во всем своем блеске, но после смерти хозяина, оставившего много долгов, сын был вынужден продать отцовский дом в казну. Сперва в его стенах был устроен благотворительный институт для осиротевших детей офицеров русской армии, а позже - Александровское военное училище.

Куприн описывал училище так: "Помещение училища (бывшего дворца богатого вельможи) было, пожалуй тесновато для четырехсот юнкеров в возрасте от восемнадцати до двадцати лет и для всех их потребностей. В середине полутораэтажного здания училища находился большой, крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порой казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между третьей и четвертой ротами вмещался обширный сборный зал, легко вмещавший в себе весь наличный состав училища, между первой и второй ротами - восемь аудиторий, где читались лекции, и четыре больших комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще: домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы.

В нижнем полуэтаже жил офицерский состав: холостые с деньщиками, женатые с семьями и прислугой, четверо ротных командиров, инспектор классов, священник с причтом, доктор с фельдшерами. Была конечно и многолюдная канцелярия. Но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь: все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилия людей всюду чувствовалась некоторая сжатость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик"...

Подробные свидетельства Куприна особенно ценны - после того, как в 1917 г. Александровское училище было объявлено "гнездом контрреволюции", любые непредвзятые рассказы о жизни юнкеров, о нравах и традициях александровцев в печать не допускались.

Среди выпускников Александровского училища были, кроме офицеров белого движения, и известные красные военачальники - М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, которым советская Россия обязана многими победами в гражданской войне. Образование здесь давалось блестящее, среди педагогов было много не просто талантливых, а знаменитых людей. Например, преподавателем математики был генерал В.М. Пржевальский, автор "Таблиц логарифмов". (Его брат - известный путешественник Н.М. Пржевальский. Третий брат, юрист, проживал в те годы на Арбате и принимал в своем доме именитых родственников.)

Будущий академик А.Е. Ферсман, в начале ХХ в. студент университета, проживал вместе с отцом, начальником училища, в казенной квартире в здании Апраксинского дворца.

Арбатские юнкера гордились славными традициями Александровского училища. Здесь, например, не привилось свойственное армии позорное явление, называемое в ХIХ в. "цуканьем", а в современном обществе "дедовщиной". Бывший юнкер Куприн рассказывал об этом: "В Александровском училище нет даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, называется "цуканьем" и состоит в грубом, деспотическом и часто даже унизительном обращении старшего курса с младшим: дурацкий обычай, собезьяненный когда-то, давным-давно, у немецких и дерптских студентов... и обратившийся на русской черноземной почве в тупое, злобное и бесцельное издевательство. (...) Однако это вредное самоуправство оказалось недолговечным. Преобладающим большинством в училище были коренные москвичи, вышедшие из четырех кадетских корпусов." Однажды, после случая издевательства старшего юнкера над младшим, закончившегося кровавой дракой, весь старший курс собрался в столовой. "Говорили все сразу, но договорились очень скоро: "Нам колбасники, немецкие студенты, не пример и гвардейская кавалерия не указ. (...) Мы имеем высокую честь служить в славном Александровском училище, первом военном училище в мире, и мы не хотим марать его прекрасную репутацию ни шутовским балаганом, ни идиотской травлей младших товарищей. Поэтому решим твердо и дадим друг другу торжественное слово, что с самого начала учебного года мы не только прекращаем это свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме и на каторге, но всячески его запрещаем и не допустим его никогда".

Юнкера-александровцы были любимцами окрестных мест. Когда колонны юнкеров маршировали по улицам, для жителей приарбатских мест это было событием: "Улицы и слева и справа полным-полны москвичами.

- Наши идут. Александровцы. Знаменские.

Изо всех окон свесились вниз милые девичьи головы, женские фигуры в летних ярких ситцевых одеждах. Мальчишки шныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными мордочками в оглушительно рявкающий геликон и разевающие рты перед ухающим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени. Старый, седой отставной генерал, с геогиевскими петлицами, стоя провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы.

Все двести юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше чем человеческом движении есть страшная сила и суровое самоотречение.

Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает:

- Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут..."

(А. Куприн. "Юнкера")

Но в московском обществе уже в конце ХIХ века наметилось и другое отношение к "защитникам Отечества", которое потом с трагической силой проявится в 1905, а еще более - в 1917... Молодежь, увлекавшаяся революционными идеями, в поисках врагов все чаще обращала взгляды на юнкеров, считавших верность присяге, царю и Отечеству делом личной доблести. Герой "Юнкеров" Александров осознает это еще в начале 1890-х гг.: "Вспоминается Александрову тот бледный, изношенный студент, который девятого сентября, во время студенческого бунта, так злобно кричал из-за железной ограды университета на проходивших мимо юнкеров:

- Сволочь! Рабы! Профессиональные убийцы, пушечное мясо! Душители свободы! Позор вам! Позор!

"Нет, неправ был этот студентишка, - думает сейчас Александров, допевая последние слова молитвы Господней. - Он или глуп, или раздражен обидой, или болен, или несчастен, или просто науськан чьей-то злобной и лживой волей. А вот настанет война, и я с готовностью пойду защищать от неприятеля: и этого студента, и его жену с малыми детьми, и престарелых его папочку с мамочкой. Умереть за отечество. Какие великие, простые и трогательные слова!"

"Умереть за отечество" многим юнкерам довелось в 1917 г., когда гарнизон училища пытался остановить восстание в Москве. Советские издания писали об этом так: "В октябрьские дни 1917 г. училище было главным опорным пунктом контрреволюции в Москве. На подступах к нему шли упорные многодневные бои, завершившиеся капитуляцией юнкеров 2(15) ноября 1917 г." (Ф.Л. Курлат. "Москва от Центра до окраин"), или даже более определенно: "В ноябре 1917 года площадь стала свидетельницей агонии буржуазной власти в Москве; именно здесь, в здании Александровского военного училища, капитулировал штаб белогвардейского гарнизона" (Ю. Федосюк. "Лучи от Кремля").

Бои действительно были тяжелыми и кровопролитными - это в Петербурге Зимний был взят восставшими легко и практически бескровно, а известные строки Маяковского: "Каждой лестницы каждый выступ брали, прешагивая через юнкеров..." - явное художественное преувеличение. Московские юнкера не сдавались долго - в районе Приарбатья до сих пор сохранились памятные доски, напоминающие о боях с юнкерами в этих местах. Такая беломраморная доска, ныне скрытая коммерческими павильонами, находится, например, в арке, ведущей к метро "Смоленская". Максим Горький в очерке "В Москве", написанном 8 (21) ноября 1917 г. по свежим впечатлениям от уличных боев, заметил: "В сущности своей Московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны - юноши красногвардейцы, не умеющие держать ружья в руках, и солдаты, почти не отдающие себе отчета, - кого ради они идут на смерть, чего ради убивают? С другой - ничтожная количественно кучка юнкеров, мужественно исполняющая свой "долг", как это было внушено им. Разумеется - это наглая ложь, что все юнкера "дети буржуев и помещиков", а потому и подлежат истреблению, это ложь авантюристов и бешеных догматиков. И если бы принадлежность к тому или иному классу решала поведение человека, тогда Симбирский дворянин Ульянов-Ленин должен стоять в рядах российских аграриев, бок о бок с Пуришкевичем, а Бронштейн-Троцкий заниматься коммивояжерством".

Октябрь 1917. Юнкера на Арбатской площади

По странному стечению обстоятельств лучший исполнитель роли Ульянова-Ленина на экране, артист Б.В. Щукин - тоже бывший юнкер Александровского военного училища. По созданному артистом образу несколько поколений советских людей судило о личности вождя и основоположника... Позже Щукин жил вблизи Арбата, в Большом Левшинском переулке, в доме "вахтанговцев". Поэтому и назывался Большой Левшинский много лет улицей Щукина.

А. Куприн, дебютировавший в литературе еще в юнкерские времена, за что был наказан начальством - юнкерам не полагалось печатать свои произведения в журналах, стал известным писателем. Октябрьские события 1917 г. он не принял и вместе с отступавшими войсками Юденича покинул Россию.

Юнкера на построении в зале

Роман "Юнкера" был издан им в 1933 г. в эмиграции. Ностальгическая тоска по родине, личная приобщенность к трагическим событиям российской истории заставили писателя иначе взглянуть на свое прошлое. Роман "Юнкера" рисует армию гораздо более романтически, чем другие произведения Куприна - "Кадеты", "Поединок". Родина и юность издалека кажутся подернутыми дымкой сентиментальных воспоминаний, мелкие обиды забыты... Вновь и вновь Куприн мысленно обращался к России. "Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры, - писал он в очерке "Родина". - Но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России".

Октябрь 1917. Юнкера держат оборону Кремля

В мае 1937 г. Куприн вернулся в Россию и через год, 25 августа 1938 г. скончался. Знакомые говорили, что он поехал "умирать домой"... Еще один александровец - юнкер А. Скрябин предпочел военному делу музыку...

Современный облик здания училища

Песню "То, что я должен сказать..." (Юнкерам на смерть) Александр Вертинский посвятил памяти московских юнкеров, погибших в 1917 году...