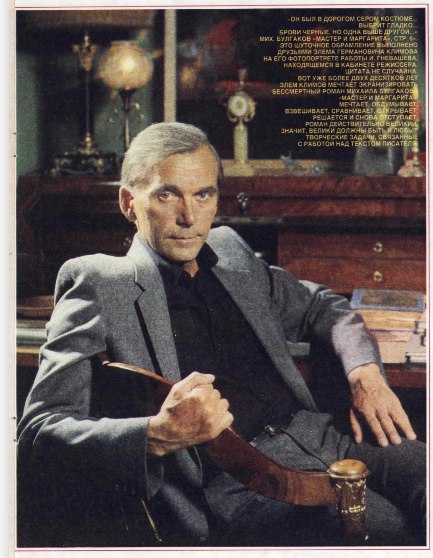

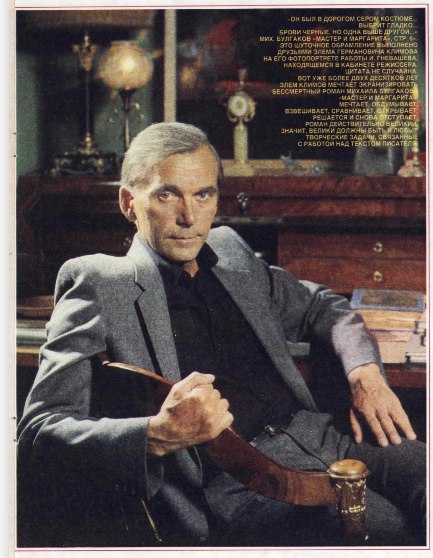

Элем Германович Климов

9 июля 1933 года - родился кинорежиссёр и сценарист Элем Германович Климов.

Андрей Плахов:

Моя совместная работа с Климовым с секретариате Союзе кинематографиство стала одним из самых больших человеческих приобретений и впечатлений. Не могу назвать его другом, но без сомнений -- старшим товарищем, которого я безмерно уважал, чья личность и судьба глубоко меня волновали.

Он покорил сердца многих своими ранними фильмами - «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Похождения зубного врача». Это были шестидесятнические комедии или полу-комедии. Его более поздние картины любить сложнее, но не восхищаться ими нельзя. С «Агонии», первой фирменно климовской киноработы, для режиссера началось хождение по мукам. Картина об импотенции власти и всегда гуляющих рядом бесовских силах, толкающих Россию на тоталитарный путь, подверглась множеству переделок и купюр. Еще задолго до перестройки ее неоднократно снимали с «полки» и объявляли о выпуске в прокат, но каждый раз укладывали обратно. Когда фильм наконец увидел свет в изуродованном виде, он уже не мог стать сенсацией.

А потом в автокатастрофе погибла Лариса Шепитько - красавица жена Климова, с которой они образовывали уникальную пару выдающихся режиссерских талантов. С тех пор «легкая муза» совсем перестала окрылять режиссера: его жанром стал трагический эпос. Лариса погибла, едва приступив к съемкам «Прощания с Матерой» по роману Валентина Распутина. Эту картину, получившую название «Прощание», снял Элем Климов, и она принадлежит им обоим. Он прощался не только с патриархальным микрокосмом уходящих традиций, но и с обостренно модернистским миром Ларисы Шепитько.

При советской власти Климов успел снять еще один фильм - «Иди и смотри». Это - его версия «Иванова детства», только суровая и жесткая, без лирики и интимности, присущей Тарковскому. Климов возвращает образу войны грандиозность -- но это грандиозность не батальной героики, а тотального безличного зла. По этому фильму изучают инструментарий и механизмы насилия в современном мире.

В 1986-м Элем Климов стал мотором кинематографической перестройки. Ее пафос был чисто романтическим. Ее деятели взялись соединить несоединимое: провозгласили рыночную реформу в киноиндустрии и в то же время пытались возродить мечту революционного авангарда об идеальном искусстве и идеальном зрителе. Для них стало полной неожиданностью, когда публика потребовала грубых зрелищ, а кинематографисты стали снимать ей на потребу. Выступив в роли народных мстителей против господства партократии, активисты майской революции поставили заслон официозному кино, искренне полагая, что свободное место в сознании миллионов займут Бергман и Тарковский. Чего, естественно, не произошло. То же, что произошло, называли потом катастрофой кинематографа. Называли, впрочем, те же, кто считали катастрофой распад СССР. А это был естественный, запрограммированный историей конец империи и крах коммунистической утопии.

Развал советской системы кинопроизводства и кинопроката, наступивший в 1990-е годы - часть этого процесса, а вовсе не только результат ошибок прорабов перестройки. Хотя таких ошибок тоже было немало. Майя Туровская - самый сильный аналитик из стана кинокритиков - сказала: «Мы были умны и мы были правы, когда говорили о прошлом. Но мы были удручающе непрозорливы и недальновидны, когда заходила речь о будущем». Ничего удивительного: будущее, кроме пророков, никто не может знать, а самые прекрасные планы его построения обычно проваливаются.

Тем не менее революция на Пятом съезде не была напрасной. Она освободила кинематограф от догм и запретов. И она обеспечила два десятилетия практически неограниченной свободы. Как ею воспользовались деятели кино, привыкшие творить в позиции перманентного сопротивления или попыток обмануть цензуру, - другой вопрос. Быть может, на него лучше всех ответил Луис Бунюэль: «Все знают, как я ненавидел цензуру и как с ней боролся, но только Бог знает, скольким я ей обязан». Спустя всего несколько лет те же люди убедились на своем собственном опыте, что цензура -- зло, но не меньшая беда -- внутренняя несвобода художника.

Даже для молодых кинематографистов отгородиться от мифов советской эпохи оказалось непростой задачей. Не говоря про старшее и среднее поколение творцов: они привыкли высекать искру вдохновения на сопротивлении режиму, а как только стена запретов исчезла, у многих, у подавляющего большинства исчезло и вдохновение. Исключения лишь подтверждают правило. А «казус Климова» словно нарочно был придуман для того, чтобы подвести черту под советским кино и принести его богам последнюю жертву.

Казалось, у него было все, чтобы поразить человечество каким-то грандиозным достижением. Талант. Опыт. Бескомпромиссность. Плюс административный ресурс и внимание всего мира, загипнотизированного перестройкой. Его «Мастера и Маргариту» по Булгакову, другие суперпроекты готов был в ту пору финансировать Голливуд. Ему предлагали поддержку Стивен Спилберг и другие монстры киноиндустрии, у него хотели сниматься звезды уровня Грегори Пека. Но Климов так и не подступился вплотную ни к одному из проектов. Достаточно скоро он ушел с общественной арены, предпочтя одинокое, почти затворническое существование.

Это единственный из кинематографистов, кто не поимел от перестройки никаких дивидендов - ни студий, ни домов, ни должностей на хлебных киностудиях. И он единственный, кто действительно пострадал как художник - а отнюдь не низвергнутые с пьедестала советские божки. Те продолжали работать, хотя давно прошли свой творческий пик, и считали себя жертвами чуть ли не якобинского террора. Жертва Элема Климова, находившегося в апогее творческой формы, была абсолютно добровольной, а его выбор - свободным. Будучи на самом верху кинематографической пирамиды, он первым почуял гниль в ее основе. И не захотел участвовать в ее стремительном оползании в потребительство. Он остался идеалистом, и в царстве прагматиков ему было делать нечего.

===========

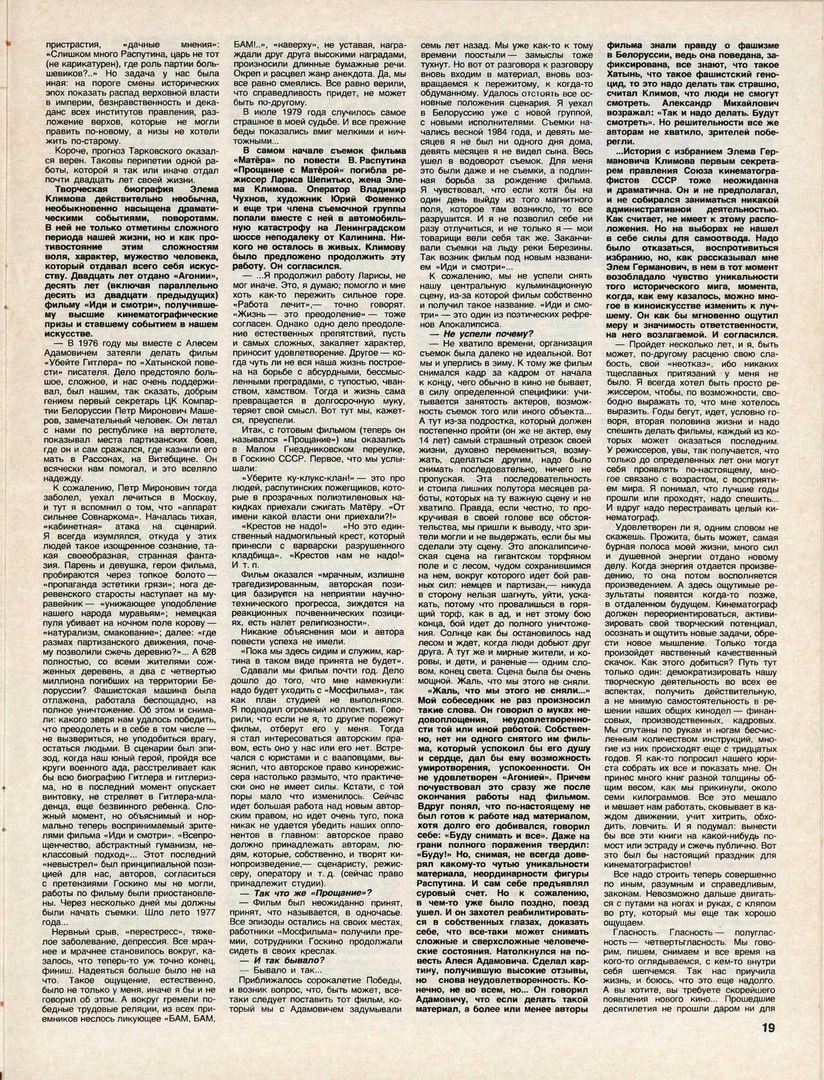

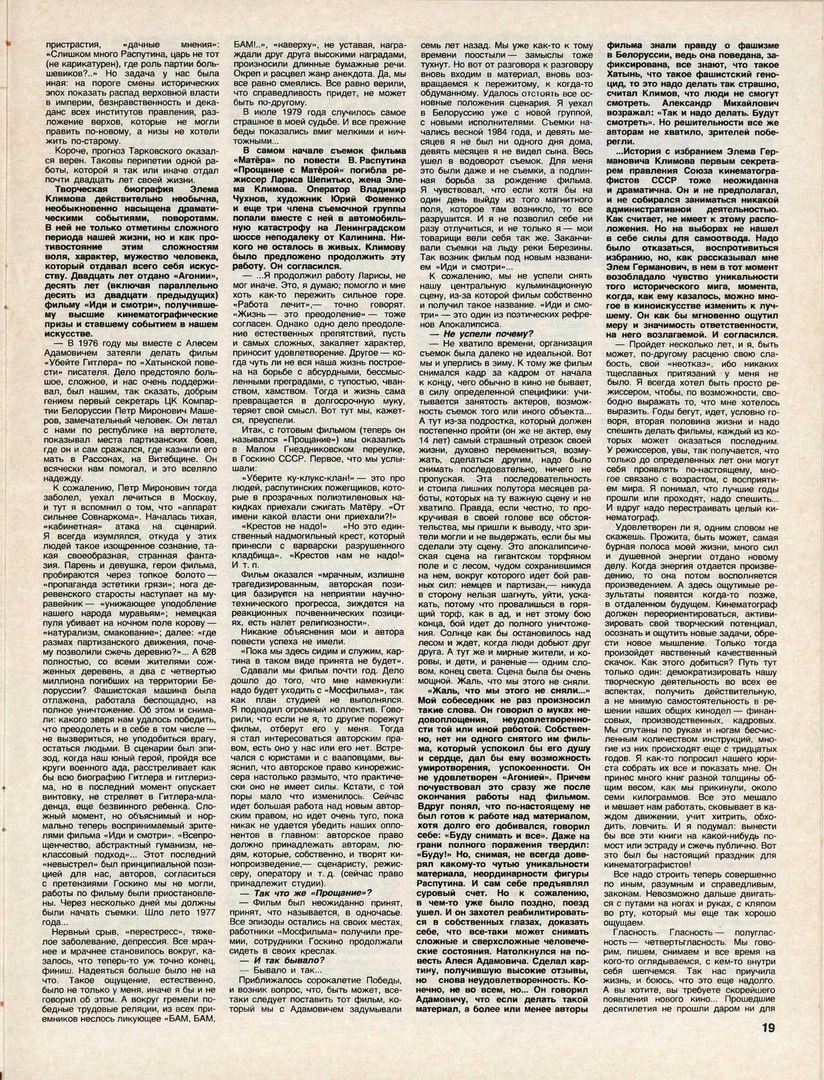

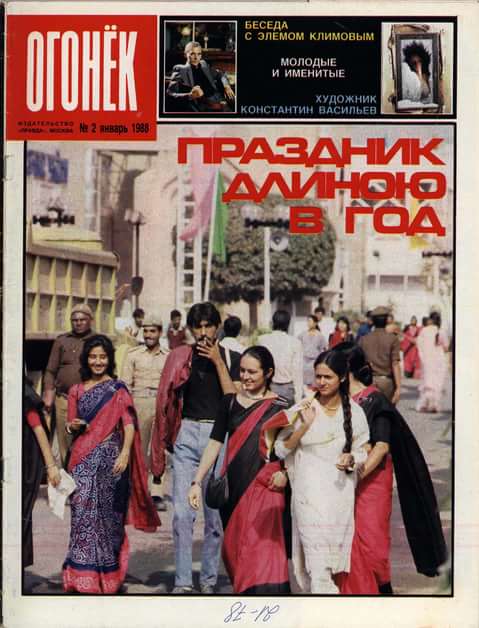

Элем Климов: "Долгий страх поселился в наших генах, раздвоил нас"

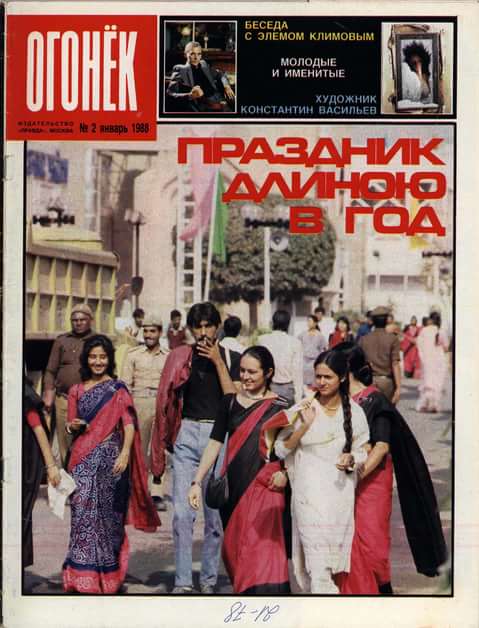

В январе 1988 года журнал "Огонек" #2 опубликовал интервью с главой Союза кинематогрофистов СССР

Элемом Германовичем Климовым.

«…Прожита, быть может, самая бурная полоса моей жизни, много сил и душевной энергии отдано новому делу. Когда энергия отдается произведению, то она потом восполняется произведением. А здесь ощутимые результаты появятся когда-то позже, в отдаленном будущем. Кинематограф должен переориентироваться, активизировать свой творческий потенциал, осознать и ощутить новые задачи, обрести новое мышление. Только тогда произойдет явственный качественный скачок. Как этого добиться? Путь тут только один: демократизировать нашу творческую деятельность во всех ее аспектах, получить действительную, а не мнимую самостоятельность в решении наших общих кинодел - финансовых, производственных, кадровых.

Мы спутаны по рукам и ногам бесчисленным количеством инструкций, многие из них происходят еще с тридцатых годов. Я как-то попросил нашего юриста собрать их все и показать мне. Он принес много книг разной толщины общим весом, как мы прикинули, около семи килограммов. Все это мешало и мешает нам работать, сковывает в каждом движении, учит хитрить, обходить, ловчить. И я подумал: вынести бы все эти книги на какой-нибудь помост или эстраду и сжечь публично. Вот это был бы настоящий праздник для кинематографистов?

Все надо строить теперь совершенно по иным, разумным и справедливым, законам. Невозможно дальше двигаться с путами на ногах и руках, с кляпом во рту, который мы еще так хорошо ощущаем.

Гласность. Гласность - полугласность - четвертьгласность. Мы говорим, пишем, снимаем и все время на кого-то оглядываемся, с кем-то внутри себя шепчемся. Так нас приучила жизнь, и боюсь, что это еще надолго.

А вы хотите, вы требуете скорейшего появления нового кино... Прошедшие десятилетия не прошли даром ни для кого, страх, долгий страх поселился в наших генах, раздвоил нас, расщепил на разные существа, проживающие в одном телесном обличье. Навести бы и мне поскорей порядок в собственной душе, а потом пожелать этого и для других. До подлинной гласности, до настоящей демократии нам еще предстоит продираться через бурьяны прошлого, постепенно отвыкая от привычки к рабскому повиновению, к безголосому существованию. Придется учиться диалогу, не только говорить, но и слушать. Эх, как это трудно- слушать и слышать. Знаю по себе. И по другим.

Гласность и демократию еще предстоит сотворить. Нам, всем нам. Поэтому с фанфарами на эту тему не будем пока спешить. Один из участников недавнего пленума Союза кинематографистов с тревогой говорил: «Существует ли уже механизм, созданы ли уже те демократические механизмы, которые гарантировали бы нас от возврата к прежнему? Первая и главная задача творческой интеллигенции - способствовать, в том числе всей своей работой, созданию этих демократических механизмов, этих гарантий». Вот в какую сторону сейчас должен быть направлен вектор всех наших сил, отдана наша гражданская и творческая энергия».

Полный текст интервью можно прочитать тут:

Часть 1

https://ed-glezin.livejournal.com/1639990.html

Часть 2

https://ed-glezin.livejournal.com/1640375.html

Часть 3

https://ed-glezin.livejournal.com/1640644.html

===================

Приглашаю всех в созданные мной группы «ПЕРЕСТРОЙКА - эпоха перемен»

«Фейсбук»:

https://www.facebook.com/groups/152590274823249/

«В контакте»:

http://vk.com/club3433647

======================

![]()

Андрей Плахов:

Моя совместная работа с Климовым с секретариате Союзе кинематографиство стала одним из самых больших человеческих приобретений и впечатлений. Не могу назвать его другом, но без сомнений -- старшим товарищем, которого я безмерно уважал, чья личность и судьба глубоко меня волновали.

Он покорил сердца многих своими ранними фильмами - «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Похождения зубного врача». Это были шестидесятнические комедии или полу-комедии. Его более поздние картины любить сложнее, но не восхищаться ими нельзя. С «Агонии», первой фирменно климовской киноработы, для режиссера началось хождение по мукам. Картина об импотенции власти и всегда гуляющих рядом бесовских силах, толкающих Россию на тоталитарный путь, подверглась множеству переделок и купюр. Еще задолго до перестройки ее неоднократно снимали с «полки» и объявляли о выпуске в прокат, но каждый раз укладывали обратно. Когда фильм наконец увидел свет в изуродованном виде, он уже не мог стать сенсацией.

А потом в автокатастрофе погибла Лариса Шепитько - красавица жена Климова, с которой они образовывали уникальную пару выдающихся режиссерских талантов. С тех пор «легкая муза» совсем перестала окрылять режиссера: его жанром стал трагический эпос. Лариса погибла, едва приступив к съемкам «Прощания с Матерой» по роману Валентина Распутина. Эту картину, получившую название «Прощание», снял Элем Климов, и она принадлежит им обоим. Он прощался не только с патриархальным микрокосмом уходящих традиций, но и с обостренно модернистским миром Ларисы Шепитько.

При советской власти Климов успел снять еще один фильм - «Иди и смотри». Это - его версия «Иванова детства», только суровая и жесткая, без лирики и интимности, присущей Тарковскому. Климов возвращает образу войны грандиозность -- но это грандиозность не батальной героики, а тотального безличного зла. По этому фильму изучают инструментарий и механизмы насилия в современном мире.

В 1986-м Элем Климов стал мотором кинематографической перестройки. Ее пафос был чисто романтическим. Ее деятели взялись соединить несоединимое: провозгласили рыночную реформу в киноиндустрии и в то же время пытались возродить мечту революционного авангарда об идеальном искусстве и идеальном зрителе. Для них стало полной неожиданностью, когда публика потребовала грубых зрелищ, а кинематографисты стали снимать ей на потребу. Выступив в роли народных мстителей против господства партократии, активисты майской революции поставили заслон официозному кино, искренне полагая, что свободное место в сознании миллионов займут Бергман и Тарковский. Чего, естественно, не произошло. То же, что произошло, называли потом катастрофой кинематографа. Называли, впрочем, те же, кто считали катастрофой распад СССР. А это был естественный, запрограммированный историей конец империи и крах коммунистической утопии.

Развал советской системы кинопроизводства и кинопроката, наступивший в 1990-е годы - часть этого процесса, а вовсе не только результат ошибок прорабов перестройки. Хотя таких ошибок тоже было немало. Майя Туровская - самый сильный аналитик из стана кинокритиков - сказала: «Мы были умны и мы были правы, когда говорили о прошлом. Но мы были удручающе непрозорливы и недальновидны, когда заходила речь о будущем». Ничего удивительного: будущее, кроме пророков, никто не может знать, а самые прекрасные планы его построения обычно проваливаются.

Тем не менее революция на Пятом съезде не была напрасной. Она освободила кинематограф от догм и запретов. И она обеспечила два десятилетия практически неограниченной свободы. Как ею воспользовались деятели кино, привыкшие творить в позиции перманентного сопротивления или попыток обмануть цензуру, - другой вопрос. Быть может, на него лучше всех ответил Луис Бунюэль: «Все знают, как я ненавидел цензуру и как с ней боролся, но только Бог знает, скольким я ей обязан». Спустя всего несколько лет те же люди убедились на своем собственном опыте, что цензура -- зло, но не меньшая беда -- внутренняя несвобода художника.

Даже для молодых кинематографистов отгородиться от мифов советской эпохи оказалось непростой задачей. Не говоря про старшее и среднее поколение творцов: они привыкли высекать искру вдохновения на сопротивлении режиму, а как только стена запретов исчезла, у многих, у подавляющего большинства исчезло и вдохновение. Исключения лишь подтверждают правило. А «казус Климова» словно нарочно был придуман для того, чтобы подвести черту под советским кино и принести его богам последнюю жертву.

Казалось, у него было все, чтобы поразить человечество каким-то грандиозным достижением. Талант. Опыт. Бескомпромиссность. Плюс административный ресурс и внимание всего мира, загипнотизированного перестройкой. Его «Мастера и Маргариту» по Булгакову, другие суперпроекты готов был в ту пору финансировать Голливуд. Ему предлагали поддержку Стивен Спилберг и другие монстры киноиндустрии, у него хотели сниматься звезды уровня Грегори Пека. Но Климов так и не подступился вплотную ни к одному из проектов. Достаточно скоро он ушел с общественной арены, предпочтя одинокое, почти затворническое существование.

Это единственный из кинематографистов, кто не поимел от перестройки никаких дивидендов - ни студий, ни домов, ни должностей на хлебных киностудиях. И он единственный, кто действительно пострадал как художник - а отнюдь не низвергнутые с пьедестала советские божки. Те продолжали работать, хотя давно прошли свой творческий пик, и считали себя жертвами чуть ли не якобинского террора. Жертва Элема Климова, находившегося в апогее творческой формы, была абсолютно добровольной, а его выбор - свободным. Будучи на самом верху кинематографической пирамиды, он первым почуял гниль в ее основе. И не захотел участвовать в ее стремительном оползании в потребительство. Он остался идеалистом, и в царстве прагматиков ему было делать нечего.

===========

Элем Климов: "Долгий страх поселился в наших генах, раздвоил нас"

В январе 1988 года журнал "Огонек" #2 опубликовал интервью с главой Союза кинематогрофистов СССР

Элемом Германовичем Климовым.

«…Прожита, быть может, самая бурная полоса моей жизни, много сил и душевной энергии отдано новому делу. Когда энергия отдается произведению, то она потом восполняется произведением. А здесь ощутимые результаты появятся когда-то позже, в отдаленном будущем. Кинематограф должен переориентироваться, активизировать свой творческий потенциал, осознать и ощутить новые задачи, обрести новое мышление. Только тогда произойдет явственный качественный скачок. Как этого добиться? Путь тут только один: демократизировать нашу творческую деятельность во всех ее аспектах, получить действительную, а не мнимую самостоятельность в решении наших общих кинодел - финансовых, производственных, кадровых.

Мы спутаны по рукам и ногам бесчисленным количеством инструкций, многие из них происходят еще с тридцатых годов. Я как-то попросил нашего юриста собрать их все и показать мне. Он принес много книг разной толщины общим весом, как мы прикинули, около семи килограммов. Все это мешало и мешает нам работать, сковывает в каждом движении, учит хитрить, обходить, ловчить. И я подумал: вынести бы все эти книги на какой-нибудь помост или эстраду и сжечь публично. Вот это был бы настоящий праздник для кинематографистов?

Все надо строить теперь совершенно по иным, разумным и справедливым, законам. Невозможно дальше двигаться с путами на ногах и руках, с кляпом во рту, который мы еще так хорошо ощущаем.

Гласность. Гласность - полугласность - четвертьгласность. Мы говорим, пишем, снимаем и все время на кого-то оглядываемся, с кем-то внутри себя шепчемся. Так нас приучила жизнь, и боюсь, что это еще надолго.

А вы хотите, вы требуете скорейшего появления нового кино... Прошедшие десятилетия не прошли даром ни для кого, страх, долгий страх поселился в наших генах, раздвоил нас, расщепил на разные существа, проживающие в одном телесном обличье. Навести бы и мне поскорей порядок в собственной душе, а потом пожелать этого и для других. До подлинной гласности, до настоящей демократии нам еще предстоит продираться через бурьяны прошлого, постепенно отвыкая от привычки к рабскому повиновению, к безголосому существованию. Придется учиться диалогу, не только говорить, но и слушать. Эх, как это трудно- слушать и слышать. Знаю по себе. И по другим.

Гласность и демократию еще предстоит сотворить. Нам, всем нам. Поэтому с фанфарами на эту тему не будем пока спешить. Один из участников недавнего пленума Союза кинематографистов с тревогой говорил: «Существует ли уже механизм, созданы ли уже те демократические механизмы, которые гарантировали бы нас от возврата к прежнему? Первая и главная задача творческой интеллигенции - способствовать, в том числе всей своей работой, созданию этих демократических механизмов, этих гарантий». Вот в какую сторону сейчас должен быть направлен вектор всех наших сил, отдана наша гражданская и творческая энергия».

Полный текст интервью можно прочитать тут:

Часть 1

https://ed-glezin.livejournal.com/1639990.html

Часть 2

https://ed-glezin.livejournal.com/1640375.html

Часть 3

https://ed-glezin.livejournal.com/1640644.html

===================

Приглашаю всех в созданные мной группы «ПЕРЕСТРОЙКА - эпоха перемен»

«Фейсбук»:

https://www.facebook.com/groups/152590274823249/

«В контакте»:

http://vk.com/club3433647

======================