Впечатления: «Дыши со мной» особого театра «Мимоза»

Впечатления: Татьяны Дячок

Фотографии: Полли Хомякиной

27 ноября 2011г.

Молодежный театр эстрады

Особый театр «Мимоза»

Спектакль «Дыши со мной»

«Дышать, чтобы Жить»

Кому говорить о жизни, о смысле бытия, о любви и выборе, о силе воли, которую человек проявляет, устремляясь к добру, как не тем, кто каждый день доказывает себе и другим, что жить полноценно с группой инвалидности можно и необходимо? Действительно, именно эти люди являются актерами «Особого театра «Мимоза»», который представляет свои постановки в Молодежном театре эстрады. Театр не только стал их домом, площадкой для творческой самореализации, но и подарил безграничные возможности для обретения навыков межличностного общения, что содействует принятию своей сущности как таковой. И, что самое главное, осознать это не как недостаток, а как то, что является внутренним двигателем и дополнительным стимулом в развитии и движении вперед. Принимая себя, человек становится частью одного целого, и не только труппы театра, но и общественной и культурной жизни. Однако необходимо отметить, что особый театр объединяет как творческих людей с инвалидностью, так и без нее, что, безусловно, является его несомненным достоинством, ведь на протяжении работы над спектаклями и тем и другим есть чему поучиться друг у друга.

Социально-философский спектакль «Дыши со мной» является сравнительно молодым, потому как премьера состоялась 5 декабря 2011г. на сцене родного Молодежного театра эстрады, а над постановкой спектакля работала группа специалистов: Ольга Прохорова, Андрей Коломиец и Дэн Валькович. 27 января столичный зритель имел возможность вновь увидеть и оценить спектакль на подмостках любимого театра.

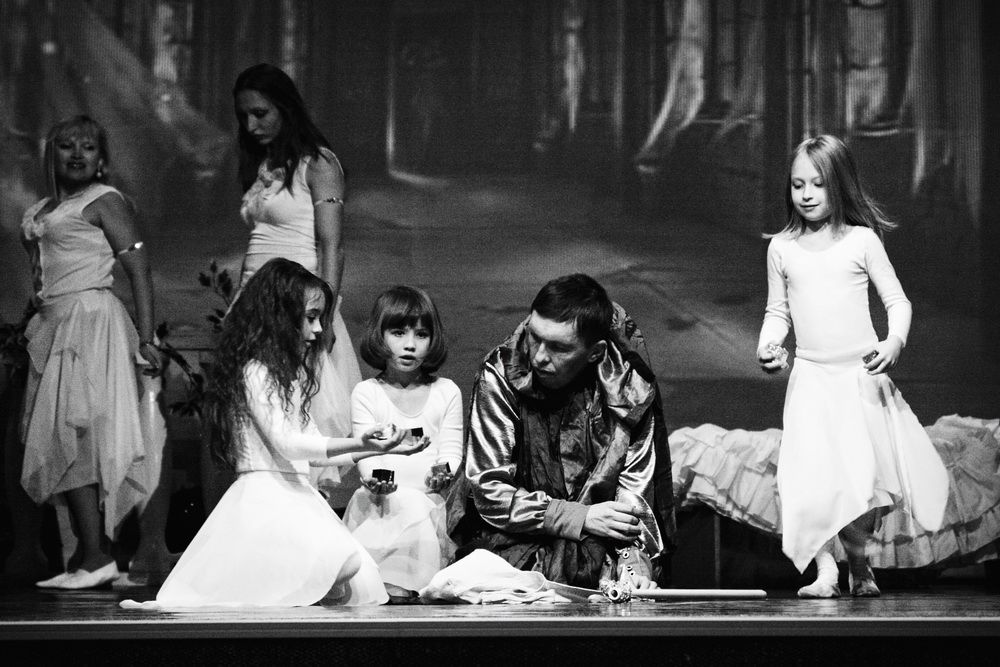

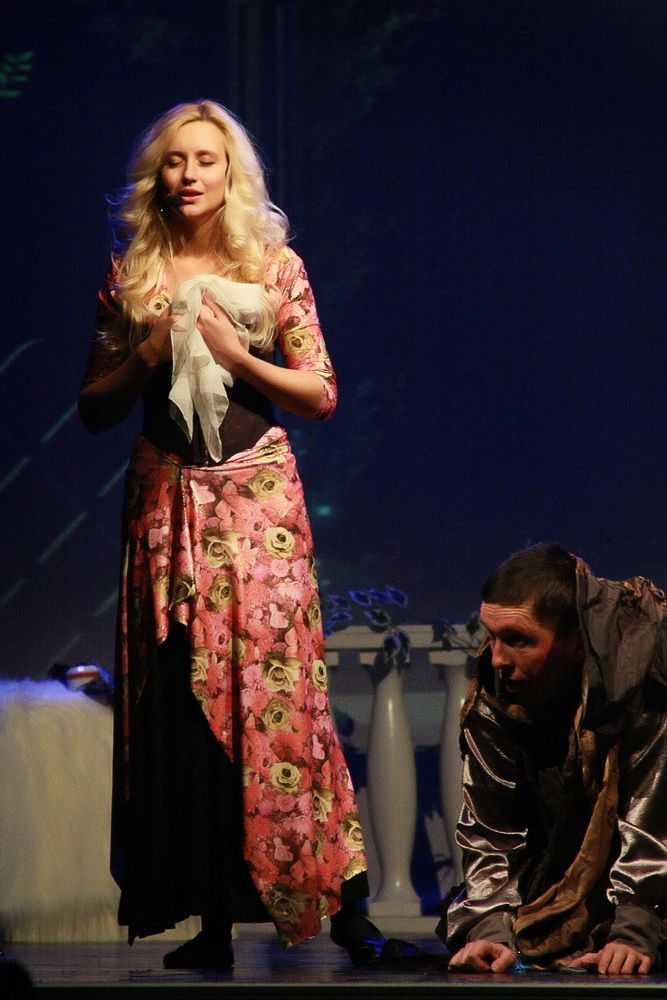

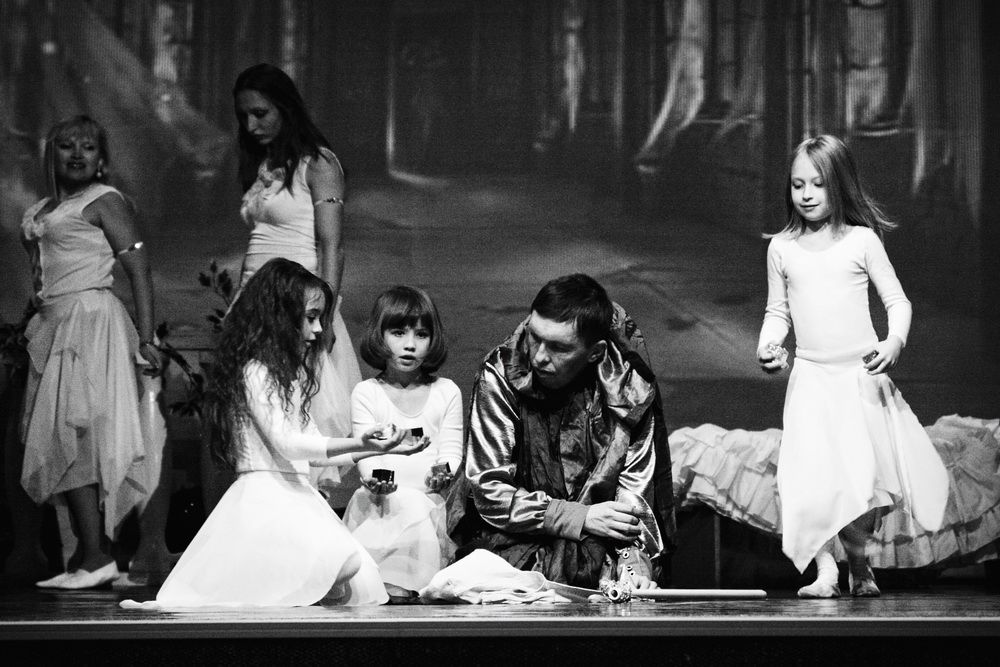

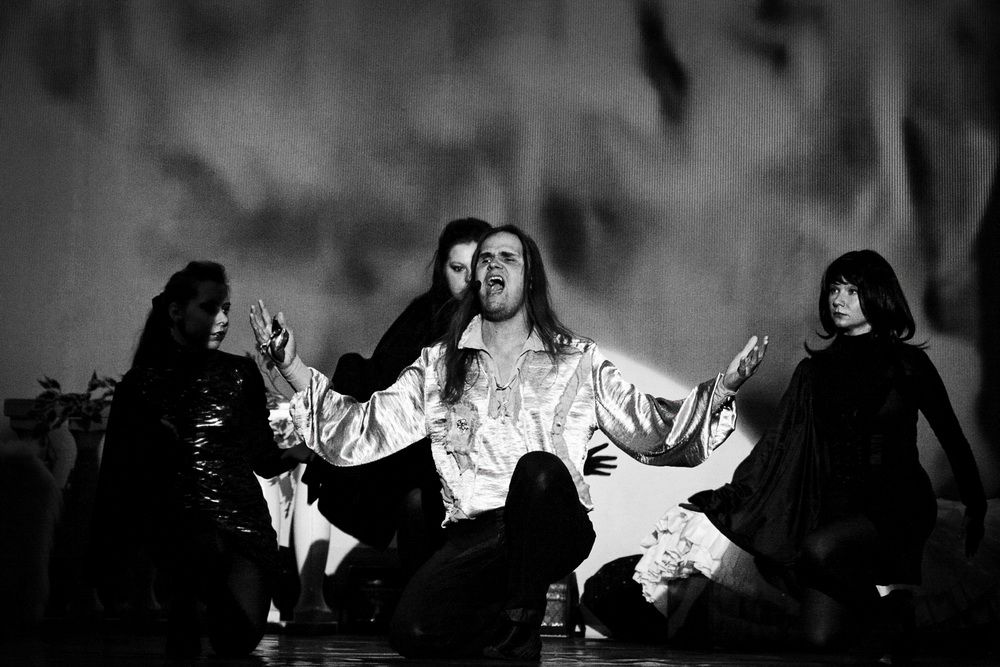

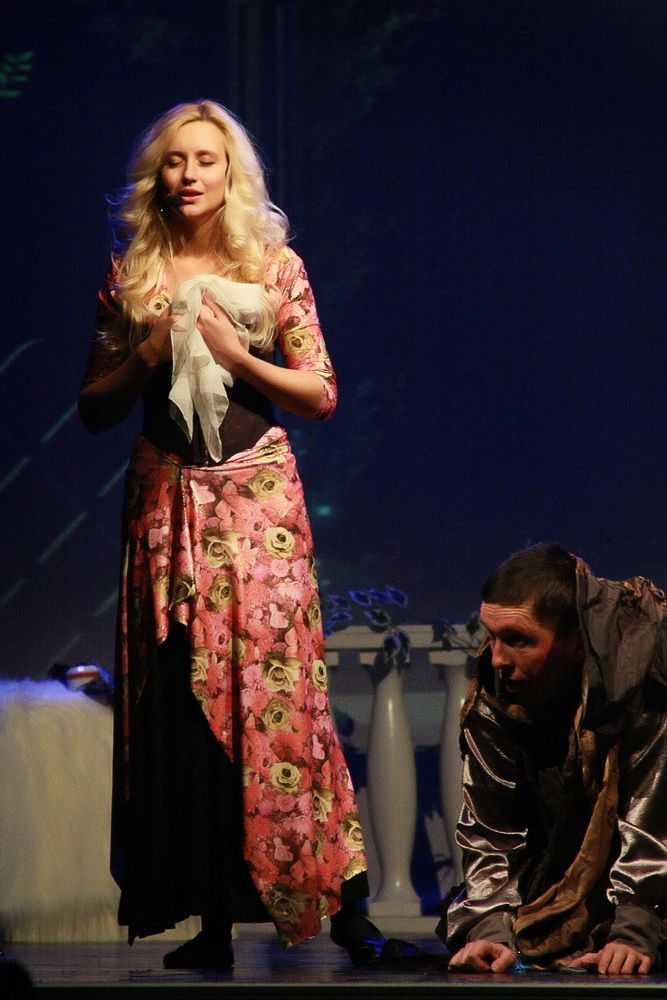

История, возникающая будто бы из тональностей нот звучащей в первой сцене музыки, погружает зрителей в поток времени, одновременно, создавая иллюзию его растворения в мгновении. Грациозные танцующие ангелы, силы Света и не менее очаровательные слуги Сатаны, облаченные в черные мантии со взором уже одержавших победу без боя сменяются в бело-красном калейдоскопе сцен, обрамляющих романтическую историю. Прекрасный юноша Фэб (Алексей Кречет) и прелестная лиричная Лагорда (Ольга Прохорова) полюбили друг друга, они счастливы, но счастье длится недолго, ибо тернистый путь к настоящему чувству полон препятствий. Фэб устремляется за призрачностью соблазнов и напрасных иллюзий и продает душу навеки, чтобы приумножить свое счастье и благополучие. Но является ли этот путь истинным?

Фэб делает свой выбор, предавая себя и любимую, отчуждаясь от мира, и только на пороге в ад понимает свою ошибку. Лагорда же, не покидает своего возлюбленного и после слов матери-цыганки о том, что человек сам выбирает свою судьбу, в поисках спасения возлюбленного отправляется к Ангелу-Хранителю. Однако ничто, кроме самого Человека не сильно в борьбе за жизнь. Только Дрогон (Александр Рязанцев), уродливый и неприглядный, но сердце которого наполнено надеждой, любовью и состраданием делает свой Выбор, отдавая душу, чтобы спасти любящие сердца, отправляясь за Фэбом в преисподнюю. Добро торжествует, и Любовь обретает жизнь, она снова дышит в двух сердцах в унисон.

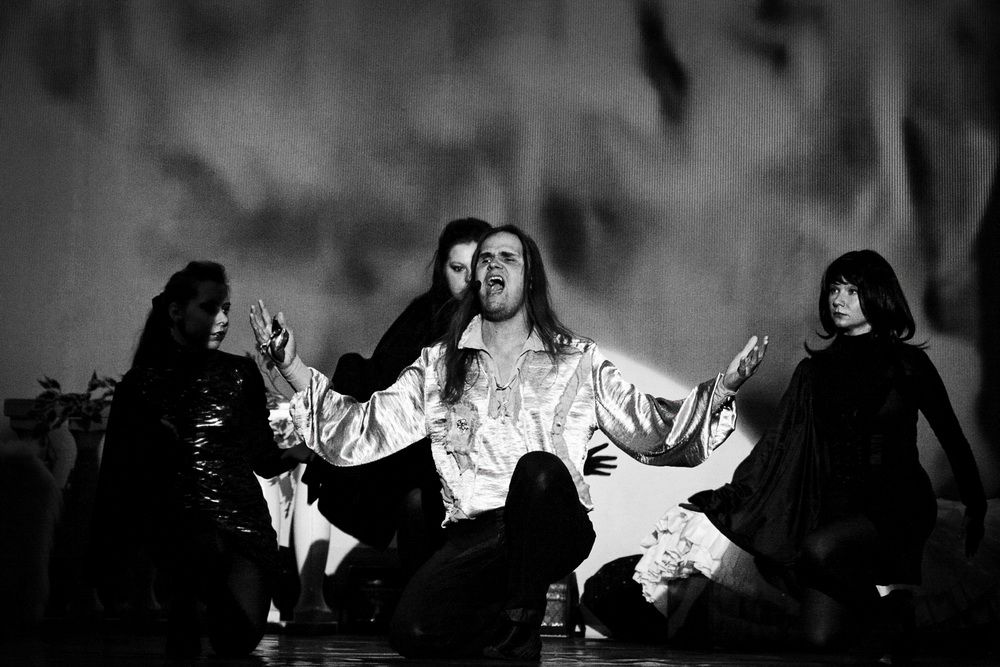

Жанр социально-философского повествования задает обширное пространство для размышления над сущностью понятий добра и зла в жизни человека, над вопросами, кто есть человек в этом мире и зачем приходит на свет Божий в облике младенца, что такое Любовь и способна ли она жить запредельно. Притчевый характер в полной мере позволяет постановщикам донести квинтессенцию человеческой сущности, выраженную через слова Ангела-Хранителя (Андрей Судник) в одной из заключительных сцен: «Человек приходит в этот мир со сжатыми кулачками, как бы говоря миру «я держу тебя в руках» и уходит из него с раскрытыми ладонями и со словами «я ничего не забираю с собой». Зритель в ходе перипетий борьбы сил Добра и Зла за душу Фэба задается вопросом о том, кто может спасти человека и получает ответ - сам человек, ведь незримая грань Добра и Зла лежит в человеке, поэтому лишь он собственной волей способен сделать Выбор - продолжать дышать или оставить борьбу за жизнь. Любовь предстает в нескольких обликах: и матери-цыганки, вынужденной покинуть дочь Лагорду, и Лагорда и Фэба, и Дрогона к Лагорде, и, наконец, все поглощающую любовь в облике Ангела-Хранителя. В развитии действия зритель убеждается в том, что Любовь верует, жертвует, прощает, благодарит и дышит даже, когда это кажется невозможным.

Умение работать с аудиторией, проникновенный монолог о Творце и Человеке, запоминающиеся диалоги, необыкновенный голос, который совмещает и мужское, и женское начало в одном, божественном, паузы и замирание тишины, к которым хотелось прислушиваться,и - всё это бесподобная и завораживающая игра Андрея Судника (Ангел-Хранитель). Следует особо отметить также исполнителя роли Дрогона Александра Рязанцева, которому великолепно удалось воссоздать образ угловатого, неуклюжего, одинокого горбуна с добрым сердцем, который «сделал выбор Надеяться», чем-то напоминающего героя из романа В.Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Известное среди актеров выражение гласит, что «хороший спектакль при слабой актерской игре может спасти либо художник по костюмам, либо декорации и режиссер по свету»… Признаемся, доля правды в этом присутствует.

Декорации, воссоздающие очертания балкона в римском стиле, несут универсальный смысл и слегка очерчивают сценический рисунок происходящего действия, очевидно, не являясь самоцелью для художника. Гораздо более существенный акцент сделан на художественной проекции и музыкальном оформлении спектакля, что, с одной стороны, способствовало органичному сплетению элементов диалогов героев, раскрытию их характеров, а, с другой стороны, привнесло значительную лепту в оформление и смысловое решение сцен, немного скрашивая возникающее ощущение фрагментарности и хаотичности композиционного построения спектакля.

Зрительный зал воспринял постановку неоднозначно: кто-то скептически наблюдал за происходящим на сцене, кто-то попеременно отводил взор с одного персонажа на другого, чтобы понять, что произойдет дальше, кто-то восхищался чувственностью и романтикой истории Фэба и Лагорды, а кто-то лишь ухмылялся и всем видом показывал безразличие и неприятие сценического действа. Заключительная сцена после партии главных героев вовсе была упущена многими зрителями, которые поддались закономерному ощущению конца спектакля.

По словам Ю.Кристевой, одной из последователей школы фрейдизма, современный человек идет к потере собственной души: мужчины и женщины преследуемы стрессом, страстно желающие зарабатывать и тратить, наслаждаться и замирать, не имеют ни времени, ни подходящего места, чтобы воспитывать свою душу…

Приотворяется дверь театра. Скрипят сидения стульев. Слышится музыка. Тишина наполняется паузами и вновь словами. Возникают образы. Театр дышит. Может быть, это и есть место, где мы встречаемся с собственной душой, дабы ее не потерять?

Мнение редакции «Дверей» может не совпадать с мнением автора.

Фотографии: Полли Хомякиной

27 ноября 2011г.

Молодежный театр эстрады

Особый театр «Мимоза»

Спектакль «Дыши со мной»

«Дышать, чтобы Жить»

Кому говорить о жизни, о смысле бытия, о любви и выборе, о силе воли, которую человек проявляет, устремляясь к добру, как не тем, кто каждый день доказывает себе и другим, что жить полноценно с группой инвалидности можно и необходимо? Действительно, именно эти люди являются актерами «Особого театра «Мимоза»», который представляет свои постановки в Молодежном театре эстрады. Театр не только стал их домом, площадкой для творческой самореализации, но и подарил безграничные возможности для обретения навыков межличностного общения, что содействует принятию своей сущности как таковой. И, что самое главное, осознать это не как недостаток, а как то, что является внутренним двигателем и дополнительным стимулом в развитии и движении вперед. Принимая себя, человек становится частью одного целого, и не только труппы театра, но и общественной и культурной жизни. Однако необходимо отметить, что особый театр объединяет как творческих людей с инвалидностью, так и без нее, что, безусловно, является его несомненным достоинством, ведь на протяжении работы над спектаклями и тем и другим есть чему поучиться друг у друга.

Социально-философский спектакль «Дыши со мной» является сравнительно молодым, потому как премьера состоялась 5 декабря 2011г. на сцене родного Молодежного театра эстрады, а над постановкой спектакля работала группа специалистов: Ольга Прохорова, Андрей Коломиец и Дэн Валькович. 27 января столичный зритель имел возможность вновь увидеть и оценить спектакль на подмостках любимого театра.

История, возникающая будто бы из тональностей нот звучащей в первой сцене музыки, погружает зрителей в поток времени, одновременно, создавая иллюзию его растворения в мгновении. Грациозные танцующие ангелы, силы Света и не менее очаровательные слуги Сатаны, облаченные в черные мантии со взором уже одержавших победу без боя сменяются в бело-красном калейдоскопе сцен, обрамляющих романтическую историю. Прекрасный юноша Фэб (Алексей Кречет) и прелестная лиричная Лагорда (Ольга Прохорова) полюбили друг друга, они счастливы, но счастье длится недолго, ибо тернистый путь к настоящему чувству полон препятствий. Фэб устремляется за призрачностью соблазнов и напрасных иллюзий и продает душу навеки, чтобы приумножить свое счастье и благополучие. Но является ли этот путь истинным?

Фэб делает свой выбор, предавая себя и любимую, отчуждаясь от мира, и только на пороге в ад понимает свою ошибку. Лагорда же, не покидает своего возлюбленного и после слов матери-цыганки о том, что человек сам выбирает свою судьбу, в поисках спасения возлюбленного отправляется к Ангелу-Хранителю. Однако ничто, кроме самого Человека не сильно в борьбе за жизнь. Только Дрогон (Александр Рязанцев), уродливый и неприглядный, но сердце которого наполнено надеждой, любовью и состраданием делает свой Выбор, отдавая душу, чтобы спасти любящие сердца, отправляясь за Фэбом в преисподнюю. Добро торжествует, и Любовь обретает жизнь, она снова дышит в двух сердцах в унисон.

Жанр социально-философского повествования задает обширное пространство для размышления над сущностью понятий добра и зла в жизни человека, над вопросами, кто есть человек в этом мире и зачем приходит на свет Божий в облике младенца, что такое Любовь и способна ли она жить запредельно. Притчевый характер в полной мере позволяет постановщикам донести квинтессенцию человеческой сущности, выраженную через слова Ангела-Хранителя (Андрей Судник) в одной из заключительных сцен: «Человек приходит в этот мир со сжатыми кулачками, как бы говоря миру «я держу тебя в руках» и уходит из него с раскрытыми ладонями и со словами «я ничего не забираю с собой». Зритель в ходе перипетий борьбы сил Добра и Зла за душу Фэба задается вопросом о том, кто может спасти человека и получает ответ - сам человек, ведь незримая грань Добра и Зла лежит в человеке, поэтому лишь он собственной волей способен сделать Выбор - продолжать дышать или оставить борьбу за жизнь. Любовь предстает в нескольких обликах: и матери-цыганки, вынужденной покинуть дочь Лагорду, и Лагорда и Фэба, и Дрогона к Лагорде, и, наконец, все поглощающую любовь в облике Ангела-Хранителя. В развитии действия зритель убеждается в том, что Любовь верует, жертвует, прощает, благодарит и дышит даже, когда это кажется невозможным.

Умение работать с аудиторией, проникновенный монолог о Творце и Человеке, запоминающиеся диалоги, необыкновенный голос, который совмещает и мужское, и женское начало в одном, божественном, паузы и замирание тишины, к которым хотелось прислушиваться,и - всё это бесподобная и завораживающая игра Андрея Судника (Ангел-Хранитель). Следует особо отметить также исполнителя роли Дрогона Александра Рязанцева, которому великолепно удалось воссоздать образ угловатого, неуклюжего, одинокого горбуна с добрым сердцем, который «сделал выбор Надеяться», чем-то напоминающего героя из романа В.Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Известное среди актеров выражение гласит, что «хороший спектакль при слабой актерской игре может спасти либо художник по костюмам, либо декорации и режиссер по свету»… Признаемся, доля правды в этом присутствует.

Декорации, воссоздающие очертания балкона в римском стиле, несут универсальный смысл и слегка очерчивают сценический рисунок происходящего действия, очевидно, не являясь самоцелью для художника. Гораздо более существенный акцент сделан на художественной проекции и музыкальном оформлении спектакля, что, с одной стороны, способствовало органичному сплетению элементов диалогов героев, раскрытию их характеров, а, с другой стороны, привнесло значительную лепту в оформление и смысловое решение сцен, немного скрашивая возникающее ощущение фрагментарности и хаотичности композиционного построения спектакля.

Зрительный зал воспринял постановку неоднозначно: кто-то скептически наблюдал за происходящим на сцене, кто-то попеременно отводил взор с одного персонажа на другого, чтобы понять, что произойдет дальше, кто-то восхищался чувственностью и романтикой истории Фэба и Лагорды, а кто-то лишь ухмылялся и всем видом показывал безразличие и неприятие сценического действа. Заключительная сцена после партии главных героев вовсе была упущена многими зрителями, которые поддались закономерному ощущению конца спектакля.

По словам Ю.Кристевой, одной из последователей школы фрейдизма, современный человек идет к потере собственной души: мужчины и женщины преследуемы стрессом, страстно желающие зарабатывать и тратить, наслаждаться и замирать, не имеют ни времени, ни подходящего места, чтобы воспитывать свою душу…

Приотворяется дверь театра. Скрипят сидения стульев. Слышится музыка. Тишина наполняется паузами и вновь словами. Возникают образы. Театр дышит. Может быть, это и есть место, где мы встречаемся с собственной душой, дабы ее не потерять?

Мнение редакции «Дверей» может не совпадать с мнением автора.