И вблизи и вдали

Проза Окуджавы особо ничего не дала для понимания того, что собой представляла авторская песня, за которой надолго закрепился статус песни туристов и вообще путешествующих самостоятельно. Зато небезынтересным мне показалось автобиографическое произведение Александра Городницкого "И вблизи и вдали".

В частности, вот этот вот фрагмент привлёк моё внимание (все выделения сделаны мной):

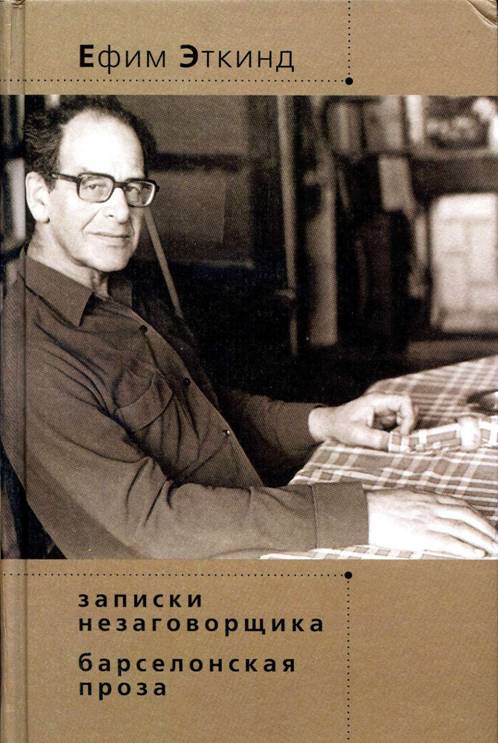

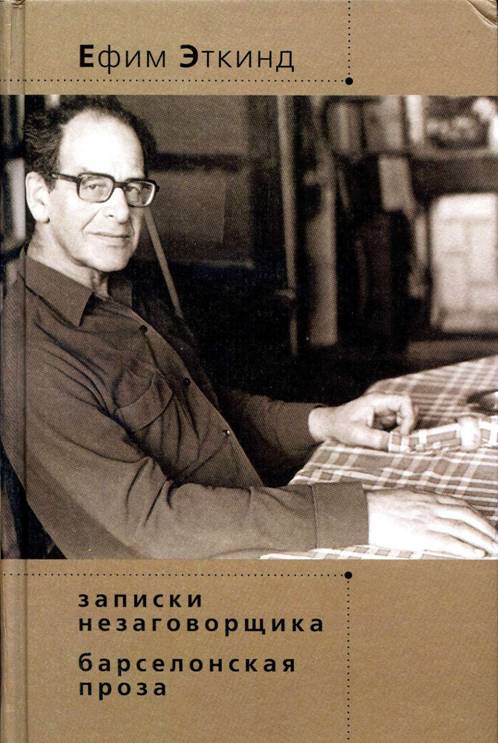

Меня, хотя и со скрипом, приняли [в "Студию литературного творчества" - Dr. Barbos] - правда не в ту, как оказалось, старшую группу, куда я случайно забрел, а в младшую, состоящую из семи- и восьмиклассников. Это, правда, роли не играло, так как на занятиях можно было сидеть как в той, так и в другой группе. Младшей руководил тогда ленинградский поэт Леонид Иванович Хаустов, человек маленького роста, с всклокоченными черными волосами и такими же угольными зрачками. Одет он был неизменно в коричневый костюм и темную рубашку с галстуком, ходил быстрой походкой, был темпераментен и эмоционален. Старшую группу вел поэт Глеб Сергеевич Семенов, очень худой, небольшого роста, всегда держащийся с подчеркнутой прямотой осанки, но казавшийся сутуловатым. Волосы его, в противоположность Хаустову, были прямыми и всегда гладко зачесанными. Ходил он неторопливыми длинными шагами на как бы негнущихся ногах. Пиджак строгого темного цвета висел на его плечах так же "прямо". Строгость его внешнего облика подчеркивалась всегда аккуратно завязанным галстуком и негромким глуховатым голосом, которым он говорил или читал стихи. Занятия по "теории литературы" (да, да, тогда именно так это называлось) вел уже увиденный и услышанный мною доцент Ленинградского пединститута им. Герцена Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик...

Глеб Сергеевич сказал тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу: "Я, конечно, не могу научить вас писать стихи - это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, буду считать, что мы с вами не зря тратили время." С тех пор прошло более сорока лет, но эти слова я запомнил отлично. Действительно, сколько порой одаренных поэтов страдают отсутствием вкуса - опасной болезнью, становящейся с возрастом неизлечимой, как и другие детские болезни, угрожающие взрослым! А ведь если научиться отличать плохие стихи от хороших, то сможешь и своим стихам, которые каждому автору кажутся замечательными, дать трезвую и правильную оценку, пусть даже самую горькую!

И Глеб Семенович как мог воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, родом из старой ленинградской интеллигентской семьи (мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а отец - известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов авторов, о которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту ничего не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Ведь на дворе был 1947 год. Помню, как-то он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,

Горю с остатками угля.

Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет,

И осыпается земля.

Последние истлеют крепи,

И рухнет небо мертвеца,

И превращаясь в пыль и пепел,

Я домечтаю до конца.

Я лишь на миг тебя моложе, --

Пока еще могу дышать:

Моя шагреневая кожа, --

Моя усталая душа.

"Чьи это стихи?" - спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только год назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автор этих "безымянных" полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший в то время в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем - ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше. Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах, на занятиях литературной студии, именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания Мировой поэзии - от Тредиаковского до обериутов, от терцины "Божественной Комедии" и песен вагантов до мужественной "Мэри Глостер" и "Баллады о четырех котиколовах". Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.

Так начались мои занятия во Дворце пионеров. Проходили они два раза в неделю - по средам и пятницам. Один день - "теория литературы", другой - практические занятия. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял гораздо позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, что мы и понятия не имели, что это за программа. Зато своим первооткрытием звучащей сокровищницы российской поэзии - от "Слова", Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, открытием трагических судеб Данте и Петрарки и не искаженных переводами стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона - я обязан именно ему.

Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно потравленные "воспитанием под барабан" в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы существования, появилось первое сомнение в безусловной правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести "Попытка к бегству" на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим, и людей приговаривают к смерти за следующий состав преступления: "Хотят странного". Стараясь научить нас "отличать плохие стихи от хороших", Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание - "хотеть странного". Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного "стремление ко лжи и к искусству". Не знаю, как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И в этом его огромная заслуга не только передо мной, но и перед многими другими юношами, которых он обратил в поэтическую религию. Не все они, безусловно, стали литераторами - многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных "ценностей"...

Первое, на что я обратил внимание - это отношение Городницкого к пионерской организации. С одной стороны - "отрава воспитанием под барабан", а с другой стороны... никак не проартикулированный факт того, что "противоядие" давалось не где нибудь, а во Дворце пионеров. Разумеется, для человека ищущего, внимательного, пытливого те рамки, в которые его помещает строй и барабан, безусловно, будут тесными и обременительными. Замечательно, когда человек находится в целеустремлённом поиске, но это состояние надо пробудить, пробудив, дать ему реализоваться. И Дворец пионеров, который не мог быть не связан с пресловутой "пионерией и комсомолией" давал возможность для реализации человека в литературе. Возможности эти простирались далеко за пределы как школьной программы, так и идеологически-воспитательных рамок.

Это был уже тот уровень исследования, который сопряжён с достаточно высоким уровнем опасности для исследователя. Реальные задачи, реальные риски, реальная ответственность. Наверное, школьная программа не давала понимания того, насколько мощное воздействие оказывает на общество живое слово, как бы оно ни распространялось. Я не буду обсуждать, но оставлю в качестве заметки на полях вопрос о связи педагогов с силовыми ведомствами Советского Союза, которые могли санкционировать работу вблизи той границы, которая маркировала антисовечину. Упоминание того, что Ефим Григорьевич Эткинд был в недавнем прошлом военный переводчик, само по себе ничего не доказывает, потому что Великая Отечественная Война потребовала исполнения воинского долга от очень и очень многих.

Городницкий противопоставляет всю пионерскую организацию талантливым педагогам - его право. Лично мне близка иная трактовка: во-первых, талантливых педагогов столь высокого уровня не хватало, а во-вторых, я не уверен, устояли ли бы советские школьники перед столь мощными вызовами: интеллектуальным и психологическим. Интеллектуальный - это переход на качественно новый, ВУЗовский уровень осмысления процессов, протекавших не только в литературе, но и в во всех сферах человеческой деятельности: науке, политике, философии, социологии, военном деле... Это гораздо сложнее, чем стать специалистом в одной-двух областях, и продвигаться от кандидатской диссертации к докторской и далее. Психологический вызов обусловлен возрастом, когда вроде бы ясную и стройную картину мира жизнь начинает испытывать на прочность несовершенством, формируя самостоятельность через предельные и запредельные нагрузки. А жизнь уже подвергала испытаниям психологический и моральный фундамент (заложенный семьёй и школой), чего стоит лишь опыт первой любви. И юношеский максимализм, заставляющий менять позицию на диаметрально противоположную по абсолютно всем вопросам - не такое уж редкое явление в этом возрасте. Знакомство с закрытой для широкого круга читателей литературой побуждало усомниться в правильности "официальной" точке зрения на жизнь - но мало кто критически подходил к не к абстрактной, а конкретно к той альтернативе официозу.

"Полуобразованщина" и "усеченные школьных программ" - эти жёсткие характеристики смягчаются и блекнут после слов о том, что во Дворце пионеров давали элементы ВУЗовской программы. В принципе, человек нуждается в духовной пище, каким бы материалистом он ни был. Не секрет, что школьная программа предлагала "сбалансированный рацион", направленный на то, чтобы человек жил в материальном мире, имея под ногами твёрдую почву морали. Наверное, на каждого Городницкого можно было найти пяток парней, которые так же откровенно скучали на уроках литературы, как Городницкий - в физическом кабинете. Для удовлетворения любопытства и была кружковая система как дополнение к школьной программе. Времени она отнимала преизрядно - несколько дней в неделю только занятия в кружке, а домашнюю активность никто не отменял.

Наконец, изменились и сами ученики: это были дети, которые выросли среди машин, таракторов, электричества и домов в пять этажей, они не воспринимали прекрасные школы и клубы как нечто выдающееся. На их глазах это не создавалось с нуля, а восстанавливалось: где-то из руин, а где-то не очень. Что этому предшествовало - мало кто задумывался, Великая Отечественная всё же была свежа в памяти, а революция, Гражданская война, НЭП, предвоенные пятилетки остались не до конца осмысленными и прочувствованными. Соответственно, запросы на знание были гораздо выше, чем у тех детей, на чьих глазах создавались библиотеки и дома культуры, а школьная программа... очень хорошо, что она сохранилась в годы войны, что её тянул поредевший педагогический состав. Нужны были подвижки в этом направлении, нужны были молодые кадры. И их готовили совместными усилиями школы и кружки.

Но не стала ли сама литературная студия элементом такой же "полуобразованщины", в которую, в отличие от школы, Александр Городницкий погрузил себя добровольно? Наверное, это выяснится по мере прочтения книги. Но всё же, мне представляется важным сам термин "поэтическая религия", которая противопоставлена миру обывательских материальных ценностей.

Собственно, вот то второе, что я отметил: обывательский мир материальных ценностей. В принцип, понятно и объяснимо, когда идеальное противопоставляется материальному, но противопоставляться эти два начала могут по-разному: как в качестве антитезы или в качестве гармоничного взаимодополнения. И формулировка склоняет меня к мысли, что у Городницкого не произошло взаимодополнения, а то материальное, что давала школа (в широком понимании - сюда же входит пионерия и комсомол), вытеснилось "поэтической религией". Выше я писал о необходимости в твёрдом моральном фундаменте. Но отрыв от материального, или, по крайней мере, полагание его второстепенным, тоже не сулит ничего хорошего, на бытовом языке это называется "витать в облаках". Конечно, у сверстников Городницкого атеизм был примитивным, потому что во-первых, глубокий атеизм сродни глубокой вере, а во-вторых, на мой взгляд, наработанный культурный пласт, основанный не на православии, был недостаточно мощный. Если "технарям" хватало наработанного атеистического пласта, то в литературной студии явным образом доминировал пласт христианской культуры: как русской, так и западной. Как бы то ни было, я склоняюсь к тому, что у Городницкого "поэтическая религия" в значительной степени обесценила материальное.

Наконец, Городницкий характеризует мир материальных ценностей как обывательский. То ли на выбор характеристики повлияло окружение будущего поэта, то ли оно было выбрано как антоним... героическому, лирическому, гражданскому, ещё ли какому - трудно сказать. Вероятно, атеистический материализм успел по-первых, изрядно обветшать и поистаскаться, а во-вторых, исчерпать себя, поскольку решил свою задачу, и страна оказалась в новом качестве, с новыми людьми. В этих условиях у Городницкого и многих других юношей и девушек, получивших гуманитарное образование высокого класса, были не в пример бОльшшие возможности, чтобы самостоятельно предъявить нечто, что бы вдохнуло новую жизнь в советские идеалы.

Продолжение следует.

В частности, вот этот вот фрагмент привлёк моё внимание (все выделения сделаны мной):

Меня, хотя и со скрипом, приняли [в "Студию литературного творчества" - Dr. Barbos] - правда не в ту, как оказалось, старшую группу, куда я случайно забрел, а в младшую, состоящую из семи- и восьмиклассников. Это, правда, роли не играло, так как на занятиях можно было сидеть как в той, так и в другой группе. Младшей руководил тогда ленинградский поэт Леонид Иванович Хаустов, человек маленького роста, с всклокоченными черными волосами и такими же угольными зрачками. Одет он был неизменно в коричневый костюм и темную рубашку с галстуком, ходил быстрой походкой, был темпераментен и эмоционален. Старшую группу вел поэт Глеб Сергеевич Семенов, очень худой, небольшого роста, всегда держащийся с подчеркнутой прямотой осанки, но казавшийся сутуловатым. Волосы его, в противоположность Хаустову, были прямыми и всегда гладко зачесанными. Ходил он неторопливыми длинными шагами на как бы негнущихся ногах. Пиджак строгого темного цвета висел на его плечах так же "прямо". Строгость его внешнего облика подчеркивалась всегда аккуратно завязанным галстуком и негромким глуховатым голосом, которым он говорил или читал стихи. Занятия по "теории литературы" (да, да, тогда именно так это называлось) вел уже увиденный и услышанный мною доцент Ленинградского пединститута им. Герцена Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик...

Глеб Сергеевич сказал тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу: "Я, конечно, не могу научить вас писать стихи - это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, буду считать, что мы с вами не зря тратили время." С тех пор прошло более сорока лет, но эти слова я запомнил отлично. Действительно, сколько порой одаренных поэтов страдают отсутствием вкуса - опасной болезнью, становящейся с возрастом неизлечимой, как и другие детские болезни, угрожающие взрослым! А ведь если научиться отличать плохие стихи от хороших, то сможешь и своим стихам, которые каждому автору кажутся замечательными, дать трезвую и правильную оценку, пусть даже самую горькую!

И Глеб Семенович как мог воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, родом из старой ленинградской интеллигентской семьи (мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а отец - известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов авторов, о которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту ничего не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Ведь на дворе был 1947 год. Помню, как-то он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,

Горю с остатками угля.

Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет,

И осыпается земля.

Последние истлеют крепи,

И рухнет небо мертвеца,

И превращаясь в пыль и пепел,

Я домечтаю до конца.

Я лишь на миг тебя моложе, --

Пока еще могу дышать:

Моя шагреневая кожа, --

Моя усталая душа.

"Чьи это стихи?" - спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только год назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автор этих "безымянных" полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший в то время в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем - ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше. Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах, на занятиях литературной студии, именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания Мировой поэзии - от Тредиаковского до обериутов, от терцины "Божественной Комедии" и песен вагантов до мужественной "Мэри Глостер" и "Баллады о четырех котиколовах". Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.

Так начались мои занятия во Дворце пионеров. Проходили они два раза в неделю - по средам и пятницам. Один день - "теория литературы", другой - практические занятия. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял гораздо позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, что мы и понятия не имели, что это за программа. Зато своим первооткрытием звучащей сокровищницы российской поэзии - от "Слова", Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, открытием трагических судеб Данте и Петрарки и не искаженных переводами стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона - я обязан именно ему.

Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно потравленные "воспитанием под барабан" в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы существования, появилось первое сомнение в безусловной правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести "Попытка к бегству" на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим, и людей приговаривают к смерти за следующий состав преступления: "Хотят странного". Стараясь научить нас "отличать плохие стихи от хороших", Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание - "хотеть странного". Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного "стремление ко лжи и к искусству". Не знаю, как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И в этом его огромная заслуга не только передо мной, но и перед многими другими юношами, которых он обратил в поэтическую религию. Не все они, безусловно, стали литераторами - многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных "ценностей"...

Первое, на что я обратил внимание - это отношение Городницкого к пионерской организации. С одной стороны - "отрава воспитанием под барабан", а с другой стороны... никак не проартикулированный факт того, что "противоядие" давалось не где нибудь, а во Дворце пионеров. Разумеется, для человека ищущего, внимательного, пытливого те рамки, в которые его помещает строй и барабан, безусловно, будут тесными и обременительными. Замечательно, когда человек находится в целеустремлённом поиске, но это состояние надо пробудить, пробудив, дать ему реализоваться. И Дворец пионеров, который не мог быть не связан с пресловутой "пионерией и комсомолией" давал возможность для реализации человека в литературе. Возможности эти простирались далеко за пределы как школьной программы, так и идеологически-воспитательных рамок.

Это был уже тот уровень исследования, который сопряжён с достаточно высоким уровнем опасности для исследователя. Реальные задачи, реальные риски, реальная ответственность. Наверное, школьная программа не давала понимания того, насколько мощное воздействие оказывает на общество живое слово, как бы оно ни распространялось. Я не буду обсуждать, но оставлю в качестве заметки на полях вопрос о связи педагогов с силовыми ведомствами Советского Союза, которые могли санкционировать работу вблизи той границы, которая маркировала антисовечину. Упоминание того, что Ефим Григорьевич Эткинд был в недавнем прошлом военный переводчик, само по себе ничего не доказывает, потому что Великая Отечественная Война потребовала исполнения воинского долга от очень и очень многих.

Городницкий противопоставляет всю пионерскую организацию талантливым педагогам - его право. Лично мне близка иная трактовка: во-первых, талантливых педагогов столь высокого уровня не хватало, а во-вторых, я не уверен, устояли ли бы советские школьники перед столь мощными вызовами: интеллектуальным и психологическим. Интеллектуальный - это переход на качественно новый, ВУЗовский уровень осмысления процессов, протекавших не только в литературе, но и в во всех сферах человеческой деятельности: науке, политике, философии, социологии, военном деле... Это гораздо сложнее, чем стать специалистом в одной-двух областях, и продвигаться от кандидатской диссертации к докторской и далее. Психологический вызов обусловлен возрастом, когда вроде бы ясную и стройную картину мира жизнь начинает испытывать на прочность несовершенством, формируя самостоятельность через предельные и запредельные нагрузки. А жизнь уже подвергала испытаниям психологический и моральный фундамент (заложенный семьёй и школой), чего стоит лишь опыт первой любви. И юношеский максимализм, заставляющий менять позицию на диаметрально противоположную по абсолютно всем вопросам - не такое уж редкое явление в этом возрасте. Знакомство с закрытой для широкого круга читателей литературой побуждало усомниться в правильности "официальной" точке зрения на жизнь - но мало кто критически подходил к не к абстрактной, а конкретно к той альтернативе официозу.

"Полуобразованщина" и "усеченные школьных программ" - эти жёсткие характеристики смягчаются и блекнут после слов о том, что во Дворце пионеров давали элементы ВУЗовской программы. В принципе, человек нуждается в духовной пище, каким бы материалистом он ни был. Не секрет, что школьная программа предлагала "сбалансированный рацион", направленный на то, чтобы человек жил в материальном мире, имея под ногами твёрдую почву морали. Наверное, на каждого Городницкого можно было найти пяток парней, которые так же откровенно скучали на уроках литературы, как Городницкий - в физическом кабинете. Для удовлетворения любопытства и была кружковая система как дополнение к школьной программе. Времени она отнимала преизрядно - несколько дней в неделю только занятия в кружке, а домашнюю активность никто не отменял.

Наконец, изменились и сами ученики: это были дети, которые выросли среди машин, таракторов, электричества и домов в пять этажей, они не воспринимали прекрасные школы и клубы как нечто выдающееся. На их глазах это не создавалось с нуля, а восстанавливалось: где-то из руин, а где-то не очень. Что этому предшествовало - мало кто задумывался, Великая Отечественная всё же была свежа в памяти, а революция, Гражданская война, НЭП, предвоенные пятилетки остались не до конца осмысленными и прочувствованными. Соответственно, запросы на знание были гораздо выше, чем у тех детей, на чьих глазах создавались библиотеки и дома культуры, а школьная программа... очень хорошо, что она сохранилась в годы войны, что её тянул поредевший педагогический состав. Нужны были подвижки в этом направлении, нужны были молодые кадры. И их готовили совместными усилиями школы и кружки.

Но не стала ли сама литературная студия элементом такой же "полуобразованщины", в которую, в отличие от школы, Александр Городницкий погрузил себя добровольно? Наверное, это выяснится по мере прочтения книги. Но всё же, мне представляется важным сам термин "поэтическая религия", которая противопоставлена миру обывательских материальных ценностей.

Собственно, вот то второе, что я отметил: обывательский мир материальных ценностей. В принцип, понятно и объяснимо, когда идеальное противопоставляется материальному, но противопоставляться эти два начала могут по-разному: как в качестве антитезы или в качестве гармоничного взаимодополнения. И формулировка склоняет меня к мысли, что у Городницкого не произошло взаимодополнения, а то материальное, что давала школа (в широком понимании - сюда же входит пионерия и комсомол), вытеснилось "поэтической религией". Выше я писал о необходимости в твёрдом моральном фундаменте. Но отрыв от материального, или, по крайней мере, полагание его второстепенным, тоже не сулит ничего хорошего, на бытовом языке это называется "витать в облаках". Конечно, у сверстников Городницкого атеизм был примитивным, потому что во-первых, глубокий атеизм сродни глубокой вере, а во-вторых, на мой взгляд, наработанный культурный пласт, основанный не на православии, был недостаточно мощный. Если "технарям" хватало наработанного атеистического пласта, то в литературной студии явным образом доминировал пласт христианской культуры: как русской, так и западной. Как бы то ни было, я склоняюсь к тому, что у Городницкого "поэтическая религия" в значительной степени обесценила материальное.

Наконец, Городницкий характеризует мир материальных ценностей как обывательский. То ли на выбор характеристики повлияло окружение будущего поэта, то ли оно было выбрано как антоним... героическому, лирическому, гражданскому, ещё ли какому - трудно сказать. Вероятно, атеистический материализм успел по-первых, изрядно обветшать и поистаскаться, а во-вторых, исчерпать себя, поскольку решил свою задачу, и страна оказалась в новом качестве, с новыми людьми. В этих условиях у Городницкого и многих других юношей и девушек, получивших гуманитарное образование высокого класса, были не в пример бОльшшие возможности, чтобы самостоятельно предъявить нечто, что бы вдохнуло новую жизнь в советские идеалы.

Продолжение следует.