О луковичных главах в белорусском зодчестве.

После того, как на церкви святых Бориса и Глеба в Новогрудке установили новые купола с луковичными главами, общественность недолго возмущалась этим просто как неудачным и некорректным архитектурным проектом. Подзуживаемая с одной стороны собственными националистическими стереотипами, а с другой стороны безграмотными и столь же идеологически ангажированными доморощенными культурологами, публика поспешила вынести едва ли не смертный приговор луковичным главам куполов на территории Беларуси, а вместе с ними и Русской Православной церкви, которая, якобы, «загаживает архитектурный ландшафт» Беларуси совершенно чуждыми ей формами. Наметилась даже некая полурасистская тенденция в духе нацистской «культурологии» 1930-х гг. трактовать луковичные главы как «мусульманское заимствование москалей», что очевидно должно означать чуждость этих глав «культуре цивилизованного европейского белого человека».

Что ж, те, кто говорит о «мусульманском заимствовании москалей», скорее всего, плохо знают не только культуру «москалей», но прежде всего культуру и зодчество самих мусульман. Однако, прискорбнее всего то, что пламенные патриоты, истово борющиеся за чистоту белорусской культуры, совершенно не знают историю и культуру собственной страны. Надеюсь, мой нижеследующий небольшой искусствоведческий обзор позволит им заполнить пробелы в своих знаниях и в следующий раз быть менее категоричными в своих утверждениях.

Начну с того простого факта, что основой любой исторической реконструкции является исторический источник. Мы можем говорить о том, что было присуще тому или иному объекту в истории только тогда, когда обладаем о нём достаточными сведениями. Если сведений об объекте недостаточно, то методология исторического исследования позволяет перенести на него свойства другого объекта находящегося в близком социально-культурном пространстве. Иными словами, если в городе А стоит целая церковь, а в городе Б от такой же по хронологии постройки и планировке церкви остался только фундамент, то историческая реконструкция позволяет допустить, что многие элементы церкви в городе Б были сходными с церковью в городе А. Естественно, такой метод допускает определённую долю условности в своей реализации, он не является абсолютно точным по сравнению с теми случаями, когда у нас есть письменное или иконографическое описание того или иного памятника (хотя и в этих случаях существуют определённые оговорки).

Всё это мы должны учитывать, когда говорим о самых древних храмах белорусской земли. К сожалению, у нас нет церквей 11-12 веков, которые бы сохранились с тех времён без существенных перестроек. Поэтому восстановление их целостного облика - это плод работы учёных - археологов, историков, искусствоведов и других. А как мы уже оговаривали, там, где нет полноценного исторического источника, реконструкция возможна не как абсолютный факт, а скорее, как версия с большей или меньшей степенью вероятности. Вот, например, любители истории уже привыкли, что на древнейшие храмы Беларуси - такие как гродненскую Борисоглебскую, витебскую Благовещенскую и полоцкую Спасо-Преображенскую церкви (и здесь же - полоцкий Софийский собор) «одевают» в шлемовидные купола, характерные, скорее для московских стилизаций «под Византию» 17-18 веков, чем собственно для архитектуры Византийской империи того времени (1, 2, 3 и 4). Но вот что пишет в своей работе доктор архитектуры профессор С.В. Заграевский:

«…Купол храма является сегментом сферы, соответствующей форме шлема только по краям. Соответственно, для того, чтобы создать шлемовидную конструкцию, необходимо либо устроить на куполе деревянный или металлический каркас, либо надложить купол кирпичом по форме шлема. Затем на купол или на надкладку обычно ставится подкрестный камень, в отверстие которого вставляется стержень креста. Затем конструкция обшивается кровельным материалом (железом, свинцом, медью, лемехом и пр.).

Таким образом, шлемовидная глава существенно отличается от простейшего купольного покрытия кровельным материалом непосредственно по своду. И даже если при простейшем посводном покрытии в центр купола ставится подкрестный камень, все равно в итоге форма главы может оказаться близкой к шлему только при очень небольшом куполе. В случае большого купола обложенный металлом подкрестный камень будет выглядеть как незначительный выступ на посводном покрытии.

Значит, мы обязаны различать простейшее посводное покрытие (формально не являющееся главой) и шлемовидную главу…»

Открытие различия между шлемовидным и посводным покрытием даёт нам совершенно иную картину архитектуры древних белорусских земель. В указанной работе проф. Заграевский показывает, что для православной архитектуры характерно именно «простейшее посводное покрытие», а значит, с привычной «выпуклостью» куполов реконструкторам стоит быть аккуратнее. Это, между прочим, учли в Полоцком историко-археологическом музее-заповеднике, в котором находятся макеты реконструкции Софийского собора и Спасо-Преображенской церкви с корректными низкими куполами с посводным покрытием.

Что касается Спасо-Преображенской церкви, то здесь историков ждал и вовсе настоящий подарок от предков. Среди фресок храма обнаружилось его схематическое изображение. На этом изображении не слишком хорошо выделен купол, но зато присутствует элемент, который каждый «настоящий белорусский патриот» считал «москальской пошлостью». Имеются ввиду сразу несколько рядов так называемых кокошников.

Историки архитектуры считают, что это было едва ли не первое их использование в древнерусской архитектуре. Посему очевидно, что куда большей пошлостью и неуважением к предкам являются издевательства, которые позволяют себе над этим архитектурным элементом невежественные псевдо-патриоты.

Теперь перейдём непосредственно к луковкам. Можно утверждать, что в 11-12 веках луковичных (и шлемовидных) куполов на территории Беларуси не было. И быть не могло, потому как они в принципе не были распространены в указанное время на всём древнерусском пространстве от Киева до Новгорода. Впервые на след луковичного купола мы нападаем в в галицко-волынских миниатюрах 1164 года.

Итак, это уже не «москали» и не мусульмане. Как и откуда возникла именно такая форма куполов? Тот же проф. Заграевский пишет:

«Вопросы генезиса луковичных глав были изучены крайне слабо даже в рамках стереотипа, относящегося к их появлению на рубеже XVI и XVII веков. Теперь же, когда мы показали, что уже в конце XIII века такие главы были на Руси повсеместно распространены, их генезис становится еще менее ясным».

В другом месте своей работы он утверждает, что без арабского влияния здесь, скорее всего, не обошлось, однако оно было гораздо более опосредованным, чем утверждается иными «панарабскими» культурологами:

«…В XIII веке на Руси появились килевидные архивольты закомар, порталов и окон, а в готической Западной Европе и на арабском Востоке в то время в большом количестве возводились стрельчатые арки. Это полностью объясняет генезис луковичных глав с точки зрения теории и истории архитектуры: мастерам, устраивавшим над барабанами храмов деревянные конструкции, оставалось только объединить и применить в своем творчестве эти уже известные формы».

Итак, древнерусские зодчие из прежде всего Галицко-Волынских и Киевских земель путём усовершенствования собственной архитектурной традиции, а также путём интеграции в неё элементов западноевропейской и арабской архитектуры, создали новую форму православного храма. Это лишь одна из версий, но она, с учётом фактов, представляется наиболее вероятной. В любом случае основную роль в появлении «классических» луковок сыграли прежде всего древнерусские зодчие. И причём совсем не из Москвы.

В течение 13 века луковичная форма куполов распространяется на всё православное пространство Восточной Европы. Белорусские земли не стали исключением, хотя бы потому, что в то время у наших предков не было идеологии современного «этнографического национализма» и, соответственно, не было нужды подчёркивать архитектурой свои этнополитические отличия. В каком-то смысле церковь тогда была отделена от государства и атрибутов какой-либо народности гораздо больше, чем сейчас. Храм воплощал собою надмирный универсум, единый Божественный порядок для всех людей (без различия на «иудеев и эллинов») в море хаоса средневековой феодальной раздробленности. Поэтому нам не стоит перекладывать на людей той эпохи свои нынешние стереотипы и удивляться, как это в Полоцком княжестве могли строить так же, как, например, и в Киевском или Владимирском.

Теперь, после теоретических предпосылок перейдём к обзору изобразительных и картографических источников, которые помогут нам убедиться в том, что на территории Беларуси строили именно так, а не иначе. Те же источники помогут нам установить и хронологию появления у нас куполов луковичной формы. Но прежде всего, стоит оговориться, что появление источников по архитектуре Беларуси нельзя воспринимать в отрыве от общей ситуации с историческими источниками по тому или иному периоду. Например, у нас нет гравюр 14 века в том количестве и качестве, в каком мы располагаем гравюрами 16 века. А это сильно затрудняет хронологическое исследование предмета, изображённого на этих гравюрах.

14 век - это поистине «тёмное время» для изучения белорусской архитектуры вообще и луковичных куполов в частности. В вот что касается 15 века, то есть великолепное место, где время донесло до нас свидетельства старины - это часовня Святой Троицы в Люблинском замке. Росписи в ней выполнены выходцем из белорусских земель мастером Андреем по фундации польского короля Ягайло (напомню, что его мать и вторая жена София Гольшанская были православными). Мастер Андрей на нескольких своих фресках изобразил церкви именно с луковичным куполом, наглядно демонстрируя, каким был храм в представлении жителя Великого княжества Литовского начала 14 века.

Следующий памятник, относящийся уже к 16 веку, находящийся на территории нынешней Польши, это Благовещенская церковь супрасльского монастыря. По мнению исследователей, купола этого храма также имеют «луковичные» корни, соединённые, правда, здесь с готическим шпилевым навершием.

Первый источник, по которому мы можем судить о луковичных куполах на территории современной Беларуси в 15 веке - это миниатюры Радивиловской летописи и, в частности, миниатюра, на которой изображён полоцкий князь Всеслав во время освящения Софийского собора. Центральный купол полоцкой Софии здесь имеет ярко выраженное луковичное завершение.

Между прочим, академик Б.А. Рыбаков высказывал предположение, что миниатюры Радивилловской летописи являются копиями изображений 13 века, а значит, возможно, что луковка над Софийским собором могла появиться и раньше. То, что центральный купол Софийского собора имел подобное завершение, подтверждает и более позднее его изображение 1579 г. на рисунке С. Похоловицкого

и карте Дж. Кавальери 1580 г.

И в одном, и в другом случае чётко видна луковичная глава центрального купола Софийского собора.

Ещё более богатым и наглядным источником середины 16 века (1568-1572 гг.), на котором изображены луковичные купола православных церквей литовского города, является гравюра города Гродно, выполненная Г. Альденхаузером. На ней внимательный исследователь может найти десяток куполов с луковичными завершениями. Приведу лишь один фрагмент:

Более того, луковичные формы куполов использовал даже князь Стефан Баторий при строительстве в Гродно своего дворца.

Однако, здесь несколько иная традиция, уходящая своими корнями в Италию. Между прочим, в «итальянских луковках» тоже не обошлось совсем без восточных веяний. И это ещё сыграет свою роль в архитектуре ВКЛ. Так что нашим «патриотам» на заметку: говорите больше о мусульманских веяниях в Беларуси через посредничество итальянцев, чем через посредничество «москалей».

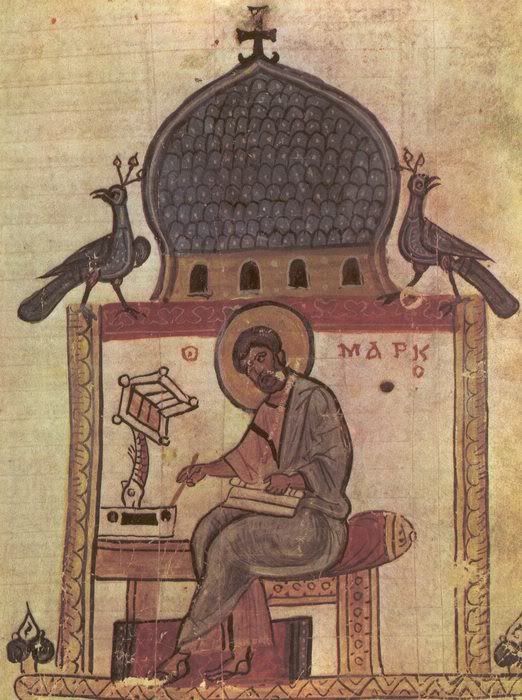

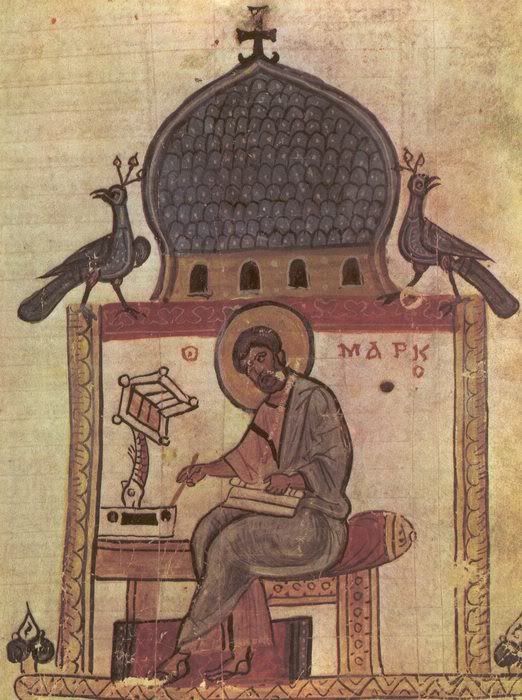

А пока давайте перенесёмся в деревню Ворониловичи, что в Пружанском районе Брестской области. Именно оттуда, из местной церкви, происходят уникальные резные царские врата второй половины 16 века. В нижнем ряду этих врат на миниатюре с евангелистом Марком изображён… правильно! - храм с луковичной главой.

А теперь давайте взглянем на историческое для ВКЛ здание - церковь святого Николая. Ту самую, где была заключена Брестская церковная уния 1596 г. Рисунок 18 века помогает нам убедиться, что даже на таком культовом для наших «истинных патриотов» храме (ведь переведение православных под юрисдикцию Папы Римского они почитают очень «прогрессивным» и «цивилизованным» шагом) находятся всё те же ненавистные им луковки.

«Едем» в Витебск. Его старейшее цельное изображение - чертеж 1664 года наглядно демонстрирует нам, что едва ли не каждая витебская церковь того времени (многие из них - уже униатские) имела именно луковичные главы своих куполов.

Могилёв? - Что ж, здесь тем более никогда не знали проблем с луковичными главами, прекрасно сочетая традиции с новомодным в то время стилем барокко.

А что же наша славная столица - средневековая Вильня? - Конечно! На гравюре Ф. Хогенберга 1545 г. на центральной улице Вильни находится некая “Der Griche Kirche” («Греческая (т.е. православная) церковь»). И она тоже с луковичной главой.

Мода на луковки, особенно в эпоху барокко, проникла и в католическую культуру. Возможно, для наших патриотов будет новостью, что и католическая архитектура не ограничивается польской неоготикой кон.19 - нач. 20 вв. Под влиянием итальянской и не исключено, что даже и нашей местной традиций, округлые луковичные купола появляются и на литовских костёлах. Примеры - костёл Внебовзятия Девы Марии в Пинске, костёл ордена кармелитов в Белыничах, костёл ордена картезианцев в Берёзе, костёл Внебовзятия Девы Марии в Дятлово, костёл Святой Троицы в Ружанах и др.

Гражданская архитектура ВКЛ также увенчана луковками со времён упомянутого дворца Стефана Батория в Гродно. Это и дворец Огинских в Витебске (известный также как «дом с куполом»), и ратуши в Несвиже и Новогрудке, и замок в Быхове.

Да, и ещё цитата для любителей поговорить об условности средневекового рисунка из статьи всё того же проф. Заграевского:

Форма глав могла интерпретироваться художниками достаточно вольно, но в пределах общей «луковичности», существовавшей в реальности. В связи с этим будет уместно вспомнить слова И.А.Бондаренко о том, что «между изобразительным, прикладным искусством и архитектурой в средневековье не было прочерчено сколь-либо резкой и принципиальной грани, тем более, если говорить о проблемах семантики и символики формообразования».

Приведённых свидетельств вполне достаточно, чтобы сделать вполне определенные выводы:

1. Уж если и есть в белорусской архитектуре какая-нибудь «традиционная» и «аутентичная» форма куполов, то это, без сомнения, купола с луковичными главами. Непрерывная традиция их строительства на наших землях идёт по меньшей мере со времён князя Витовта.

2. Древнее луковок на наших землях - только простое посводное перекрытие.

3. Предыдущее, однако, оставляет открытым вопрос уместности использования луковичных глав при перестройке храмов, изначально спроектированных с иной формой куполов, а также проблему корректной исторической реконструкции памятников архитектуры.

Что ж, те, кто говорит о «мусульманском заимствовании москалей», скорее всего, плохо знают не только культуру «москалей», но прежде всего культуру и зодчество самих мусульман. Однако, прискорбнее всего то, что пламенные патриоты, истово борющиеся за чистоту белорусской культуры, совершенно не знают историю и культуру собственной страны. Надеюсь, мой нижеследующий небольшой искусствоведческий обзор позволит им заполнить пробелы в своих знаниях и в следующий раз быть менее категоричными в своих утверждениях.

Начну с того простого факта, что основой любой исторической реконструкции является исторический источник. Мы можем говорить о том, что было присуще тому или иному объекту в истории только тогда, когда обладаем о нём достаточными сведениями. Если сведений об объекте недостаточно, то методология исторического исследования позволяет перенести на него свойства другого объекта находящегося в близком социально-культурном пространстве. Иными словами, если в городе А стоит целая церковь, а в городе Б от такой же по хронологии постройки и планировке церкви остался только фундамент, то историческая реконструкция позволяет допустить, что многие элементы церкви в городе Б были сходными с церковью в городе А. Естественно, такой метод допускает определённую долю условности в своей реализации, он не является абсолютно точным по сравнению с теми случаями, когда у нас есть письменное или иконографическое описание того или иного памятника (хотя и в этих случаях существуют определённые оговорки).

Всё это мы должны учитывать, когда говорим о самых древних храмах белорусской земли. К сожалению, у нас нет церквей 11-12 веков, которые бы сохранились с тех времён без существенных перестроек. Поэтому восстановление их целостного облика - это плод работы учёных - археологов, историков, искусствоведов и других. А как мы уже оговаривали, там, где нет полноценного исторического источника, реконструкция возможна не как абсолютный факт, а скорее, как версия с большей или меньшей степенью вероятности. Вот, например, любители истории уже привыкли, что на древнейшие храмы Беларуси - такие как гродненскую Борисоглебскую, витебскую Благовещенскую и полоцкую Спасо-Преображенскую церкви (и здесь же - полоцкий Софийский собор) «одевают» в шлемовидные купола, характерные, скорее для московских стилизаций «под Византию» 17-18 веков, чем собственно для архитектуры Византийской империи того времени (1, 2, 3 и 4). Но вот что пишет в своей работе доктор архитектуры профессор С.В. Заграевский:

«…Купол храма является сегментом сферы, соответствующей форме шлема только по краям. Соответственно, для того, чтобы создать шлемовидную конструкцию, необходимо либо устроить на куполе деревянный или металлический каркас, либо надложить купол кирпичом по форме шлема. Затем на купол или на надкладку обычно ставится подкрестный камень, в отверстие которого вставляется стержень креста. Затем конструкция обшивается кровельным материалом (железом, свинцом, медью, лемехом и пр.).

Таким образом, шлемовидная глава существенно отличается от простейшего купольного покрытия кровельным материалом непосредственно по своду. И даже если при простейшем посводном покрытии в центр купола ставится подкрестный камень, все равно в итоге форма главы может оказаться близкой к шлему только при очень небольшом куполе. В случае большого купола обложенный металлом подкрестный камень будет выглядеть как незначительный выступ на посводном покрытии.

Значит, мы обязаны различать простейшее посводное покрытие (формально не являющееся главой) и шлемовидную главу…»

Открытие различия между шлемовидным и посводным покрытием даёт нам совершенно иную картину архитектуры древних белорусских земель. В указанной работе проф. Заграевский показывает, что для православной архитектуры характерно именно «простейшее посводное покрытие», а значит, с привычной «выпуклостью» куполов реконструкторам стоит быть аккуратнее. Это, между прочим, учли в Полоцком историко-археологическом музее-заповеднике, в котором находятся макеты реконструкции Софийского собора и Спасо-Преображенской церкви с корректными низкими куполами с посводным покрытием.

Что касается Спасо-Преображенской церкви, то здесь историков ждал и вовсе настоящий подарок от предков. Среди фресок храма обнаружилось его схематическое изображение. На этом изображении не слишком хорошо выделен купол, но зато присутствует элемент, который каждый «настоящий белорусский патриот» считал «москальской пошлостью». Имеются ввиду сразу несколько рядов так называемых кокошников.

Историки архитектуры считают, что это было едва ли не первое их использование в древнерусской архитектуре. Посему очевидно, что куда большей пошлостью и неуважением к предкам являются издевательства, которые позволяют себе над этим архитектурным элементом невежественные псевдо-патриоты.

Теперь перейдём непосредственно к луковкам. Можно утверждать, что в 11-12 веках луковичных (и шлемовидных) куполов на территории Беларуси не было. И быть не могло, потому как они в принципе не были распространены в указанное время на всём древнерусском пространстве от Киева до Новгорода. Впервые на след луковичного купола мы нападаем в в галицко-волынских миниатюрах 1164 года.

Итак, это уже не «москали» и не мусульмане. Как и откуда возникла именно такая форма куполов? Тот же проф. Заграевский пишет:

«Вопросы генезиса луковичных глав были изучены крайне слабо даже в рамках стереотипа, относящегося к их появлению на рубеже XVI и XVII веков. Теперь же, когда мы показали, что уже в конце XIII века такие главы были на Руси повсеместно распространены, их генезис становится еще менее ясным».

В другом месте своей работы он утверждает, что без арабского влияния здесь, скорее всего, не обошлось, однако оно было гораздо более опосредованным, чем утверждается иными «панарабскими» культурологами:

«…В XIII веке на Руси появились килевидные архивольты закомар, порталов и окон, а в готической Западной Европе и на арабском Востоке в то время в большом количестве возводились стрельчатые арки. Это полностью объясняет генезис луковичных глав с точки зрения теории и истории архитектуры: мастерам, устраивавшим над барабанами храмов деревянные конструкции, оставалось только объединить и применить в своем творчестве эти уже известные формы».

Итак, древнерусские зодчие из прежде всего Галицко-Волынских и Киевских земель путём усовершенствования собственной архитектурной традиции, а также путём интеграции в неё элементов западноевропейской и арабской архитектуры, создали новую форму православного храма. Это лишь одна из версий, но она, с учётом фактов, представляется наиболее вероятной. В любом случае основную роль в появлении «классических» луковок сыграли прежде всего древнерусские зодчие. И причём совсем не из Москвы.

В течение 13 века луковичная форма куполов распространяется на всё православное пространство Восточной Европы. Белорусские земли не стали исключением, хотя бы потому, что в то время у наших предков не было идеологии современного «этнографического национализма» и, соответственно, не было нужды подчёркивать архитектурой свои этнополитические отличия. В каком-то смысле церковь тогда была отделена от государства и атрибутов какой-либо народности гораздо больше, чем сейчас. Храм воплощал собою надмирный универсум, единый Божественный порядок для всех людей (без различия на «иудеев и эллинов») в море хаоса средневековой феодальной раздробленности. Поэтому нам не стоит перекладывать на людей той эпохи свои нынешние стереотипы и удивляться, как это в Полоцком княжестве могли строить так же, как, например, и в Киевском или Владимирском.

Теперь, после теоретических предпосылок перейдём к обзору изобразительных и картографических источников, которые помогут нам убедиться в том, что на территории Беларуси строили именно так, а не иначе. Те же источники помогут нам установить и хронологию появления у нас куполов луковичной формы. Но прежде всего, стоит оговориться, что появление источников по архитектуре Беларуси нельзя воспринимать в отрыве от общей ситуации с историческими источниками по тому или иному периоду. Например, у нас нет гравюр 14 века в том количестве и качестве, в каком мы располагаем гравюрами 16 века. А это сильно затрудняет хронологическое исследование предмета, изображённого на этих гравюрах.

14 век - это поистине «тёмное время» для изучения белорусской архитектуры вообще и луковичных куполов в частности. В вот что касается 15 века, то есть великолепное место, где время донесло до нас свидетельства старины - это часовня Святой Троицы в Люблинском замке. Росписи в ней выполнены выходцем из белорусских земель мастером Андреем по фундации польского короля Ягайло (напомню, что его мать и вторая жена София Гольшанская были православными). Мастер Андрей на нескольких своих фресках изобразил церкви именно с луковичным куполом, наглядно демонстрируя, каким был храм в представлении жителя Великого княжества Литовского начала 14 века.

Следующий памятник, относящийся уже к 16 веку, находящийся на территории нынешней Польши, это Благовещенская церковь супрасльского монастыря. По мнению исследователей, купола этого храма также имеют «луковичные» корни, соединённые, правда, здесь с готическим шпилевым навершием.

Первый источник, по которому мы можем судить о луковичных куполах на территории современной Беларуси в 15 веке - это миниатюры Радивиловской летописи и, в частности, миниатюра, на которой изображён полоцкий князь Всеслав во время освящения Софийского собора. Центральный купол полоцкой Софии здесь имеет ярко выраженное луковичное завершение.

Между прочим, академик Б.А. Рыбаков высказывал предположение, что миниатюры Радивилловской летописи являются копиями изображений 13 века, а значит, возможно, что луковка над Софийским собором могла появиться и раньше. То, что центральный купол Софийского собора имел подобное завершение, подтверждает и более позднее его изображение 1579 г. на рисунке С. Похоловицкого

и карте Дж. Кавальери 1580 г.

И в одном, и в другом случае чётко видна луковичная глава центрального купола Софийского собора.

Ещё более богатым и наглядным источником середины 16 века (1568-1572 гг.), на котором изображены луковичные купола православных церквей литовского города, является гравюра города Гродно, выполненная Г. Альденхаузером. На ней внимательный исследователь может найти десяток куполов с луковичными завершениями. Приведу лишь один фрагмент:

Более того, луковичные формы куполов использовал даже князь Стефан Баторий при строительстве в Гродно своего дворца.

Однако, здесь несколько иная традиция, уходящая своими корнями в Италию. Между прочим, в «итальянских луковках» тоже не обошлось совсем без восточных веяний. И это ещё сыграет свою роль в архитектуре ВКЛ. Так что нашим «патриотам» на заметку: говорите больше о мусульманских веяниях в Беларуси через посредничество итальянцев, чем через посредничество «москалей».

А пока давайте перенесёмся в деревню Ворониловичи, что в Пружанском районе Брестской области. Именно оттуда, из местной церкви, происходят уникальные резные царские врата второй половины 16 века. В нижнем ряду этих врат на миниатюре с евангелистом Марком изображён… правильно! - храм с луковичной главой.

А теперь давайте взглянем на историческое для ВКЛ здание - церковь святого Николая. Ту самую, где была заключена Брестская церковная уния 1596 г. Рисунок 18 века помогает нам убедиться, что даже на таком культовом для наших «истинных патриотов» храме (ведь переведение православных под юрисдикцию Папы Римского они почитают очень «прогрессивным» и «цивилизованным» шагом) находятся всё те же ненавистные им луковки.

«Едем» в Витебск. Его старейшее цельное изображение - чертеж 1664 года наглядно демонстрирует нам, что едва ли не каждая витебская церковь того времени (многие из них - уже униатские) имела именно луковичные главы своих куполов.

Могилёв? - Что ж, здесь тем более никогда не знали проблем с луковичными главами, прекрасно сочетая традиции с новомодным в то время стилем барокко.

А что же наша славная столица - средневековая Вильня? - Конечно! На гравюре Ф. Хогенберга 1545 г. на центральной улице Вильни находится некая “Der Griche Kirche” («Греческая (т.е. православная) церковь»). И она тоже с луковичной главой.

Мода на луковки, особенно в эпоху барокко, проникла и в католическую культуру. Возможно, для наших патриотов будет новостью, что и католическая архитектура не ограничивается польской неоготикой кон.19 - нач. 20 вв. Под влиянием итальянской и не исключено, что даже и нашей местной традиций, округлые луковичные купола появляются и на литовских костёлах. Примеры - костёл Внебовзятия Девы Марии в Пинске, костёл ордена кармелитов в Белыничах, костёл ордена картезианцев в Берёзе, костёл Внебовзятия Девы Марии в Дятлово, костёл Святой Троицы в Ружанах и др.

Гражданская архитектура ВКЛ также увенчана луковками со времён упомянутого дворца Стефана Батория в Гродно. Это и дворец Огинских в Витебске (известный также как «дом с куполом»), и ратуши в Несвиже и Новогрудке, и замок в Быхове.

Да, и ещё цитата для любителей поговорить об условности средневекового рисунка из статьи всё того же проф. Заграевского:

Форма глав могла интерпретироваться художниками достаточно вольно, но в пределах общей «луковичности», существовавшей в реальности. В связи с этим будет уместно вспомнить слова И.А.Бондаренко о том, что «между изобразительным, прикладным искусством и архитектурой в средневековье не было прочерчено сколь-либо резкой и принципиальной грани, тем более, если говорить о проблемах семантики и символики формообразования».

Приведённых свидетельств вполне достаточно, чтобы сделать вполне определенные выводы:

1. Уж если и есть в белорусской архитектуре какая-нибудь «традиционная» и «аутентичная» форма куполов, то это, без сомнения, купола с луковичными главами. Непрерывная традиция их строительства на наших землях идёт по меньшей мере со времён князя Витовта.

2. Древнее луковок на наших землях - только простое посводное перекрытие.

3. Предыдущее, однако, оставляет открытым вопрос уместности использования луковичных глав при перестройке храмов, изначально спроектированных с иной формой куполов, а также проблему корректной исторической реконструкции памятников архитектуры.