Путь до Мокшана

1 ноября нас занесло в Мокшан, что в Пензенской области. Но путь до него оказался чуть длиннее, чем вы могли бы предположить,

а выезжая из города П мы и сами не подозревали, где окажемся через пару часов.

А собирались мы в Бессоновский район посмотреть региональный историко-патриатический фестиваль «Дикое поле»,

посвященный году культуры России. Ехали мы, ехали, высматривали заявленого РГО Горыныча, который бы с дороги

приглашал людей на фестиваль. Пальмы пластиковые видели, дома с резными окошками проезжали, но Горыныч нам

так и не встретился. Доехали аж до Грабово, где нас успешно развернули и отправили обратно 10 км пилить. Думаете

мы расстроились? Не тут то было, по дороге увидели разрушенную толи церковь, то ли нечто ее напоминавшее.

Храм во имя Сергия Радонежского

Успешно преодолев забор осмотрели то, что осталось. Кирпич буквально рассыпался под ногами. С подсказки simtour выяснилось, что это храм во имя Сергия Радонежского.

Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского с приделами во имя святителя и чудотворца Николая (справа) и великомученика Георгия Победоносца (слева) была построена в 1761 году на средства помещика Егора Ильича Мартынова проживавшего в селе Сергиево-Пиливаново (тогда ещё не входившего в состав, ныне столь вытянутой вдоль трассы, Бессоновки). Считается, что именно по месту постройки, а не имени святого, эту церковь часто называют ещё и Сергиевским храмом.

Через семьдесят лет после строительства, уже на средства другого местного помещика Саврасова, церковь была реконструирована, так как изрядно обветшала. Заодно, рядом, соорудили и отдельно стоящую деревянную колокольню, которой первоначально не предполагалось. Источник

Время приближалось к началу фестиваля и мы продолжили свои поиски. Случайным образом перепугав местных жителей, всё же узнали что высматривать и через какое расстояние. Добрались. Погода совсем-совсем не радовала, несчастный Горыныч тусил под навесом и прятал все свои три головы от непогоды.

Куклы, сделанные по старинным образцам.

Члены Пензенского союза казаков. Бойцы «Коловрата»разминаются перед демонстрацией мастерства палочных боев.

Минут через 20 мы окончательно замерзли. Уехали.

Вдоль трассы творилась невероятная красота, поэтому мы не отказали себе в удовольствии остановиться и поснимать.

Душа требовала продолжения приключений. И мы решили поехать в Мокшан, поселок городского типа, районный центр.

Находится в 41 км к северо-западу от Пензы, ближайшая железнодорожная станция Симанщина в 22 км. Последний раз была здесь лет 10 назад.

Мокшан основан не позже 1679 года как фланговый опорный пункт полковых казаков пензенской оборонительной черты в связи с сооружением земляного вала между Пензой и верховьями реки Мокши. Первые десятилетия считался пригородом Пензы. Впервые упоминается 29 июля 1680 года в сообщении пензенского воеводы Федора Сонцова в Москву о том, что один беглец из татарского плена донес воеводе: «Крымские татаровя и калмыки и черкесы тысячи с три и больши.., проводя полон, хотят (вновь) проходить под город Пензу, к Мокшанскому под полк и под Нижний Ломов». Постройкой города-крепости Мокшана полк саранского воеводы Павла Языкова заканчивал сооружение пензенской черты, начатой в 1676 году. Деревянная крепость располагалась на правом обрывистом берегу р. Мокши, от нее начинался оборонительный вал в сторону Пензы (сохранились его фрагменты, установлен мемориальный знак в виде крепостной башни). В 1700 г. на берегу реки Мокши в одной версте от Мокшана основан общежительный Мокшанский Богородице-Казанский мужской монастырь. Перестал существовать в 1764 г. На месте закрытого Мокшанского Богородице-Казанского мужского монастыря основан Мокшанский Казанский общежительный женский монастырь.

Проект на постройку каменной церкви, составленный епарх. арх. Эренбергом, был утвержден 25 мая 1893 г. До того храм состоял из обширной трапезной с двумя приделами в ней и небольшой настоящей церкви. В новой церкви, рассчитанной на 1400 чел., предположено было все алтари расположить по одной линии, а также сделать ее теплой, для чего устроить

в алтарях и трапезной печи; с южной стороны колокольни сделать помещение для сторожа, а с северной стороны - ризницу с отдельным входом в церковь и лестницу на колокольню; над сторожкой и ризницей устроить второй этаж для кладовок. 27 сентября 1898 г. был освящен главный алтарь во имя Богоявления Господня благочинным протоиереем Г. Охотским. Колокольня сооружена в 1907 г. при священнике Владимире Дмитриевиче Саликове, рукоположенном к сей церкви в 1903 г. и в 1908 г. награжденном набедренником.

Пожарная Каланча гармонично вписывается в стилизованный под старину архитектурный общественного центра с административными зданиями, сформированного на месте старой крепости, к нему идет сеть улиц из мест бывших слобод. Привлекает внимание мокшанцев к истории края XIX века. Является гордостью мокшанцев, привлекает внимание всех посетителей поселка. Создает неповторимый архитектурный колорит центральной площади Мокшана. Дата основания: Вторая половина XIX века. Восьмигранное в плане оригинальное сооружение - каменная башня, некогда пожарная каланча - высотой около 15 м. Сложено из красного кирпича и своеобразно украшено стилизованными окнами-бойницами. По предположению В.И. Лебедева, возведена на фундаменте башни Крепости Мокшан, находившейся на северо-восточной стороне крепости.

В Мокшане сохранилась еще один старинный храм. Храм Михаила Архангела - трехпрестольный. Два малых алтаря освящены в честь святителя Николая Чудотворца и святителя Феодосия Черниговского. Никольский алтарь был вновь освящен вскоре после вторичного возвращения церкви православной общине. На месте второго алтаря долгие годы было подсобное помещение.

По благословению владыки Серафима, в 1998 году в возрожденном алтаре свт. Феодосия был освящен престол. Все иконы для нового иконостаса написал московский художник, уроженец с.Богородское Мокшанского района, Александр Константинович Солдатов.

Первоначально Михаило-Архангельская церковь была построена деревянной, год постройки относится к моменту возникновения крепости Мокшан (1679г.).По другим маловероятным сведениям деревянная Архангельская церковь с приделом во имя свт. и чуд. Николая построена и освящена в 1799 г. К нач. XIX в. она стала ветхой и покачнулась к северу, в связи с чем с 1817 г. начала строиться каменная церковь. Каменная церковь была возведена на месте обветшавшей деревянной в 1817-1825 (1827*) гг. в формах классицизма: двухсветный четверик, отмеченный пилястровыми портиками, завершался полусферическим куполом. По документам придел во имя святителя и чудотворца Николая был освящен в 1823 г.

В 1849 г. по случаю пожара в храме всё «исправлено с улучшением против прежнего». В 1866 г. настоящая сделана теплой. В 1868 (1869**) г. церковь распространена в обе стороны по утвержденному 9 сентября того же года проекту, выполненному испр. должность мл. инж. Федотовым, который и наблюдал за работами. В 1886 г. церковь вновь перестроена и вместо деревянных сводов устроены каменные, трапезную расширили в обе стороны. Проект на расширение трапезной Михаило-Архангельской церкви с заменой деревянных потолков в последней на каменные своды, а также на постройку новой колокольни был утвержден 19 марта 1886г. Колокольня, выполненная в «русском» стиле, была построена к 1880 году. Трапезная и притвор с колокольней уже не носят архитектурных особенностей стиля начала XIX века. Десять окон расположенных в двух ярусах, освещают подкупольную часть храма. Над боковыми дверями, с южной и северной сторон - треугольные фронтоны. В середине трапезной, представляющей из себя расширяющееся сравнительно с передней, продолговатое помещение, высятся четыре колонны кубической формы, на которые опирается свод. Пространство внутри стен лежит легко и свободно благодаря освещению двенадцати окон, по шесть на каждой стороне. Над притвором оно суживается вверх, много карнизов и орнаментов, небольшая двухъярусная колокольня - шпилем (в настоящее время шатровое завершение)...

По преданию, в больших строительных работах принимали участие лучшие Михайловские каменщики. 7 мая 1888 г. был утвержден другой проект, составленный вместо прежнего, в который были внесены следующие изменения: в нем предполагалось изменить расположение алтарей, сделав их круглыми; в настоящей церкви поднять выше купол, арки и окна; в трапезной также надложить стены и переставить внутренние столбы; купол основать на парусах. Предложенный проект так и не был осуществлён.

Закрытая в 1931г., Михаило-Архангельская церковь была в послевоенное время ненадолго открыта (1947-49) и вновь стала действующей с 1951 года.

Церковь Михаила Архангела была перекрашена в бело-жёлтый цвет в 2006 году. Как оказалось, интуитивный выбор колористической гаммы оказался в полном соответствии с излюбленными цветами русского классицизма в его последней романтической стадии, к которому, в основном, и относится архитектура церкви. Когда к работе подключился архитектор, церковь уже была обновлена и казалась освещенной солнцем даже в пасмурную погоду. Архитектору было предложено разработать металлический декор для входной группы: двери, крыльца с козырьком, лестницы, а также колокольни, ворот и т.д. Композиции орнаментов, как и несущих элементов, должны были быть строгими и нарядными одновременно, подчеркивать масштабный ряд архитектуры, основываться на древней христианской символике. Продолжая классицистическую традицию, все это должно было быть черного цвета, как и сама дверь в храм, которая до этого была ярко зеленой. Но убедить в черном варианте двери настоятеля и спонсора проекта не удалось. Остановились на тёмно-сером цвете. Хотя, конечно, оптимальным был бы благородный металлический оттенок химического или термического воронения, которое выполняется только в заводских условиях. Однако и на сером фоне превосходно читаются легкие, покрашенные золотой краской кресты.

Предполагалось, что кресты, сваренные из чёрного железа, удастся покрыть в заводских условиях «самоварным золотом». Но специалисты сказали, что через покрытие проступит ржавчина: для гальваники нужна нержавейка. В начале 80-х годов крыша и купола церкви были покрыты оцинкованным железом. Выгоревшая на солнце оцинковка прекрасно сочетается с основными цветами. Много споров в решении козырька вызвало применение витража, не использовавшегося в классицизме и православной архитектуре вообще. Было решено что, если полноценная реставрация по целому ряду причин невозможна, заботиться и поддерживать его доступными средствами. И если придется делать определенные стилистические допуски, то это будет предельно деликатно.

Архитекторы убедили, что стекло охристых тонов, как на древних церковных фресках, в декоре уместно, а металлические кружева без цветного акцента просто растворят в себе главный элемент изображения - классический греческий крест с трилистниками на концах. Для того, чтобы крест был виден ночью и в пасмурную погоду, с внутренней стороны витражного веерного окна были закреплены на металлической решётке 12 маломощных галогенных светильников. На Пасху светильники были видны за рекой! Правда, выявилось и то, что, когда входная дверь ярко освещена, весь храм остаётся в темноте. На очереди установка дополнительного освещения по периметру здания церкви.

В процессе проектирования спорным оказалась и форма козырька над входной дверью. Выбранный «кокошник» также не соответствовал классицизму, но стал вполне органичен для эклектики середины 19 века, когда и достраивался западный фасад с ритмичным членением закомар. Первоначально была сделана простая арка, которая дополнилась в центре стрельчатым элементом. Для отвода воды по краю козырька были приварены 20-мм стальные полосы. В качестве опор лестничных перил, были использованы две чугунные полуколонны, оставшиеся с XIX века, служившие основой ограждения второго яруса колокольни. В 1992 году при восстановлении колокольни проёмы второго яруса были закрыты сварными ажурными решётками, а полуколонны лежали в забвении под лестницей. Когда проводились сварные работы по ремонту крыльца, колонны «случайно» попались на глаза и стали главным украшением! В декоре перил использовался элемент - эвольвента, повторяющая украшения фронтона козырька. Вертикальные и наклонные элементы изготовлены из 14 мм сплошного квадрата по соображениям вандалоустойчивости. В перспективе планируется покрыть металл перил дубовыми накладками. В основании веерного окна лежит массивная балка, обшитая листовым железом. В 2007 г. проёмы второго яруса были окончательно закрыты (главным образом от голубей) оконными рамами с остеклением.

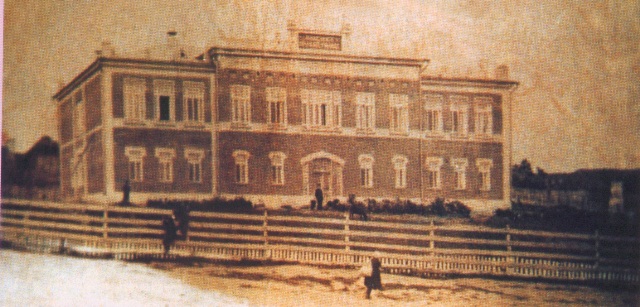

Заброшенная школа. Кирпич на удивление, в отличном состоянии, чего нельзя сказать о внутреннем состоянии здания.

Мокшанская средняя школа №1 открыта 8 декабря 1913 года как Мокшанское высшее начальное училище. С 1969 года школе преобразована в Мокшанскую общеобразовательную среднюю школу № 1.

8 декабря 1913 года в Мокшане состоялось освещение нового здания высшего начального училища. Здание двухэтажное. При входе - темные сени, направо - удобная и обширная квартира инспектора, налево - широкий коридор, раздевальная, библиотека и помещения служителей, на середине - широкая пологая лестница с плитовыми каменными ступеньками. Против лестницы на втором этаже обширно светлый и высокий зал, к нему с боков примыкают два широких коридора и тем значительнее увеличивают его площадь. По стенам коридора четыре класса, физический кабинет, учительская, читальня и запасная комната. Под крышей приспособление для водопровода и водяного отопления.

«Город на Рождественской площади уступил около десятины земли под постройку дома и при нем сада. Строить пришлось хозяйственным способом. Во главе этого дела стал опытный, знающий и трудолюбивый человек, инспектор училища Алексей Георгиевич Громашев, и благодаря этому, здание было построено без передержки и чудное во всех отношениях. Оно построено на возвышенном и открытом месте и служит украшением города».

(Из газеты «Пензенские ведомости», 23 декабря 1913 г., г. Мокшан).

Этапы преобразования школы:

8 декабря 1913 года - Мокшанское высшее начальное училище.

1919 - 1922 гг. 1-я Мокшанская опытная школа-коммуна.

14 сентября 1919 года на заседании коллегии ОНО Мокшанского уезда постановили: младшие классы бывшего ВНУ (1-2кл) и гимназии (1-3кл) соединить в одну школу, девятую Мокшанскую советскую школу 1 ступени. Старшие классы ВНУ (3-4кл) и (4-6кл) гимназии соединить в 1-ую Мокшанскую Советскую рядовую школу 2 ступени. Обе школы занимались в здании гимназии, школа 1 ступени в первую смену, школа 2 ступени - во вторую смену. В 1919 году в здании ВНУ организована 1 Мокшанская опытная школа-коммуна на 75 человек.

1922 г. (февраль) Мокшанская школа IIступени.

1924 год - сделан первый выпуск.

1925 - 1931 гг. Мокшанская школа II ступени с педагогическим уклоном.

20 марта 1931 г. Школа колхозной молодежи. 3 уклона: тракторно-полеводческий, животноводческий, льноконоплеводческий.

1933 г. Средняя школа (первый выпуск в 1936 г.)

1935 г. Школе присвоено наименование «Мокшанская образцовая средняя школа имени В.И. Ленина».

1993 г. Школе присвоено наименование «Мокшанская среднего (полного) общего образования школа №1».

1995 г. Школе присвоено наименование «Мокшанская средняя общеобразовательная школа №1».

24 сентября 2004 г. Школа переведена в новое здание