Николай II или Сталин: кого взять за образец для научно-технического прорыва? ч 1

Сегодня до сих пор господствует мнение, что только в советское время Россия совершила решающий рывок в своем научно-техническом и промышленном развитии. Между тем, как считает руководитель отдела междисциплинарных исследований Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук, историк науки и образования Дмитрий Сапрыкин, можно говорить и об опыте Николаевской индустриализации, прорывного научно-технологического развития, имевшего место в России в царствование Николая II. Мы беседуем с ним о том, что это был за прорыв и почему эта тема очень важна для нас сегодня.

Игорь Сикорский (справа) на носовом балконе Русского Витязя

- Дмитрий Леонидович, скажите, почему, на ваш взгляд, важна тема Николаевской индустриализации, развития российской науки, образования и промышленности при Николае II?

- Сегодня очень важной является тема научно-технологического и социально-экономического прорыва. Об этом, например, говорил президент В.В. Путин сразу после своей инаугурации и тут же выпустил новый «майский указ», определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. Он буквально так и начинается: «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации…»

Однако тут надо понимать, что для того, чтобы добиться выдающихся достижений в области технологий, здравоохранения и образования, нужна работа в течение десятилетий. Подобные исторические достижения являются результатом не одномоментных действий государственной власти, а большой совместной работы тысяч людей и последовательной государственной политики на протяжении нескольких поколений.

Тем не менее есть отдельные исторические периоды, периоды концентрации сил и решающих рывков, когда развитие идет наиболее интенсивно и закладывается основа для дальнейшего движения страны на многие десятилетия вперед. И я считаю, что при Николае II Россия как раз и совершила такой рывок, или прорыв, - в науке, образовании и промышленности. Его уроки могут быть для нас сегодня очень важны и поучительны.

Передовая научная держава

Древо Лузина, изображающее преемственность в московской математической школе, созданной известным русским математиком Н.Н. Лузиным

- Каково было состояние русской науки и образования при Николае II? Есть наивное представление, что советская наука была создана практически на пустом месте.

- Конечно, русская наука возникла не в советские времена, и даже не при Николае II. Она складывалась на протяжении последних минимум трехсот лет. К началу царствования Николая II в России уже были серьезные научные школы во многих областях. Но после восшествия Государя на престол в 1894 году началась волна преобразований в высших учебных заведениях и создание новых институтов. Была проведена реформа высшей школы, потом средней школы, а с 1906-1907 годов - и системы начального образования. В образование были вложены большие деньги, как государственные, так и частные. Было создано много новых институтов, лабораторий, школ. Все это, конечно, было результатом определенных политических решений, консенсуса государственной элиты и образованного слоя. Но в целом представлять себе дело так, что вот власть решила усиленно развивать науку и буквально завтра в ней уже возникли выдающиеся достижения, - неправильно. Образование и наука не могут улучшиться одномоментно. Сегодня ты создаешь институт, через 5-7 лет из него выходят первые выпускники, еще через 10-12 лет они начинают получать первые серьезные результаты, через 20 лет появляется второе поколение и так далее. Тем не менее именно этот период - царствование Николая II - как в науке, так и в промышленности был периодом наибольших достижений.

В научных областях, суливших наибольшие практические перспективы, развитие было наиболее быстрым

Российская империя накануне революции была великой научной державой, одной из немногих стран, которая имела выдающихся представителей практически во всех научных областях. Иногда говорят, что русские отличались большими успехами в области фундаментальных наук, но отставали в прикладных исследованиях. Это, конечно, не так. Скорее наоборот: именно в тех научных областях, которые сулили наибольшие практические перспективы, развитие было наиболее быстрым: это и прикладная механика, и химия с наукой о материалах, и биология с приложениями к медицине и сельскому хозяйству. Успехи русских ученых в биологических науках были отмечены двумя Нобелевскими премиями - И.П. Павлову и И.И. Мечникову. Российская научная школа занимала сильные позиции и в большинстве бурно развивавшихся тогда направлений биологии, и в новых направлениях, например в зарождавшейся тогда генетике и нейрофизиологии. В нейрофизиологии, к примеру, кроме школы Павлова была школа Н.Е. Введенского, к которой принадлежал князь А.А. Ухтомский. Последний, кстати, одновременно был не только великим нейрофизиологом, но и достаточно серьезным богословом, окончил Московскую духовную академию. В области генетики и селекции в 1910-1920-е годы едва ли в какой-то другой стране мира было такое выдающееся созвездие ученых: Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, С.С. Четвериков, Г.Д. Карпеченко, перед революцией только начавшие путь в науку, были учениками уже всемирно известных тогда ученых Н.К. Кольцова, С.И. Жегалова, Д.Н. Прянишникова.

В 1915 году в России должен был состояться Мировой химический конгресс. Это было признание достижений русской химии во всемирном масштабе, во всех областях этой науки. В имеющей огромное прикладное значение физической химии, науке о материалах и металловедении, кристаллографии и т.д. В это время только Германия превосходила Россию по числу выдающихся химиков.

Так же, как в биологии и химии, в математике и механике русская научная школа тоже относилась к числу сильнейших в мире. Причем накануне Первой мировой войны в науку пришло чрезвычайно сильное, богатое прорывными идеями новое поколение. В Москве сложилась школа Н.Н. Лузина и Д.Ф. Егорова, которая потом прославила советскую математическую науку. Санкт-Петербург в то время был, вероятно, крупнейшей математической столицей мира. В нем одновременно было несколько сильнейших школ в математике, механике и математической физике. Сильные математические школы были в Казани, Киеве, Харькове, Варшаве и других университетских центрах империи.

Правда, как ни странно, довольно долгое время отставала физика. Однако и здесь канун революции - время зарождения новых научных школ и новых идей. Основные школы «советской» физики - школы академика Д.С. Рождественского, А.Ф. Иоффе, Л.И. Мандельштама и московская школа Лебедева-Лазарева-Вавилова - сложились как раз накануне и во время Первой мировой войны.

И что очень важно, это были не просто работы в области чистой науки, «наука ради науки», большая часть из них имела очень перспективные приложения в инженерии, в новых технологиях, материалах и конструкциях, в медицине, сельском хозяйстве и так далее. Поэтому перспективы как фундаментальной российской науки, так и науки прикладной, разных практических приложений были очень значительные.

Значительная часть русских ученых и инженеров после революции вынуждено эмигрировали, и их вклад в развитие математики, механики, биологии, химии и соответствующих «прорывных» тогда технологий в США, Англии, Франции и даже в Японии весьма значителен.

Интенсивное развитие промышленности

Государь Николай II на Путиловском заводе

- А российская промышленность в то время? Как ее можно характеризовать?

- Есть такое распространенное мнение, что промышленность у нас была создана буквально за несколько лет при Сталине, в эпоху ускоренной индустриализации. Помните известную фразу: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой»? Ее приписывают Уинстону Черчиллю, но на самом деле это сказал известный европейский марксист Исаак Дойчер. Однако в действительности большевики приняли страну не только с сохой, но и с мощной машиностроительной, военной, кораблестроительной, электротехнической, химической, пищевой и текстильной промышленностью.

Если говорить о дореволюционной крупной промышленности, то к началу Первой мировой войны в обрабатывающей промышленности Российской империи было около 400 крупнейших обрабатывающих заводов с числом рабочих больше тысячи. Много это или мало? Для сравнения: примерно столько же было в Германии и Великобритании, а во Франции и Австро-Венгрии, не говоря уже о других странах, - гораздо меньше. И примерно половина из русских индустриальных гигантов созданы или достигли такого уровня именно в царствование Николая II. Причем значительная часть из них принадлежала к наукоемким отраслям - машиностроению, электротехнике, радиотехнике, химической промышленности, кораблестроению, авиастроению. Если мы посмотрим на промышленный потенциал обрабатывающей промышленности и сложных производств (машиностроение, электротехника, химия), с которым Советский Союз вступил в Великую Отечественную войну, то он фактически был тем же самым. Например, порох, пушки и корабли, которыми воевали в Великую Отечественную войну, или были произведены до 1917 года, или изготовлены на заводах, построенных при Николае II.

Если говорить о крупнейших отраслях промышленности России, то они начали складываться где-то с начала XVIII века. Например, военная промышленность была сконцентрирована в трех промышленных центрах - Туле, Сестрорецке и Ижевске, которые возникли еще в XVIII - начале XIX века. То же самое текстильная и пищевая промышленность, машиностроение. Крупнейшие машиностроительные предприятия, такие как Коломенский, Сормовский, Путиловский и Обуховский заводы, были созданы еще при Александре II.

Во время Николая II был создан огромный горнопромышленный район юга России - Донбасс. Появился гигантский новый промышленный центр, где были созданы передовые металлургические, угольные, химические и машиностроительные предприятия. И если говорить о сталинской индустриализации, то собственно новых мощных предприятий в обрабатывающей промышленности появилось лишь несколько. Это знаменитые стройки социализма - возведенные с помощью американцев Сталинградский и Челябинский тракторный заводы, автозаводы в Москве и Нижнем Новгороде, еще несколько крупных предприятий. Но в основном стройки сталинской индустриализации были сосредоточены в металлургии и добывающей промышленности. То есть так называемая промышленность группы «А», в которую в советское время больше всего и направлялось инвестиций. Обычно приводят данные, что при Сталине вводилось в действие в год по 1,5 тысячи объектов. На самом деле это были именно «объекты», а не заводы: цеха, здания, небольшие фабрики, многие из которых не построены заново, а реконструированы или перепрофилированы из дореволюционных.

По-американски или используя свой опыт?

Уралвагонзавод

- Но где, например, производились танки, которыми воевали в Великую Отечественную?

- Половина танков Т-34 была произведена на базе «Уралвагонзавода», который действительно был построен в годы сталинской индустриализации. Однако 90% предвоенного потенциала обрабатывающей промышленности было создано еще до революции 1917 года. В частности, создание танковой промышленности СССР на рубеже 1920-1930-х годов осуществлялось на базе кооперации машиностроительных и судостроительных заводов, построенных при царе для реализации «большой» и «малой» судостроительных программ. Даже технологии электросварки, которые были важнейшей технологией в производстве танков Т-34, их конкурентным преимуществом, активно развивались в Российской империи с конца XIX века.

Промышленность советского времени в целом отличали две тенденции: во-первых, это милитаризация, то есть гипертрофированное развитие военной промышленности, и во-вторых, акцент на развитие добывающих отраслей и производство материалов. Вопреки опять же распространенным стереотипам, в царской России сложные обрабатывающие производства доминировали над добывающими. Например, уголь мы импортировали из передовой Англии, а из США хлопок-сырец. А экспортировались, кроме продукции сельского хозяйства, например, резиновые изделия. Это была очень широкая номенклатура изделий: от резиновых перчаток и покрышек до линолеума и резиновой обуви. Или если мы сегодня экспортируем сырую нефть, то Российская империя экспортировала продукты переработки нефти, например смазочные масла. Да, царская Россия ввозила станки для перевооружения заводов, которые она строила, но экспортировала она тоже достаточно высокотехнологичные продукты.

Россия развивалась по интенсивному, а не по экстенсивному пути, по которому потом пошел Советский Союз

И еще важный аспект: Россия тогда развивалась по интенсивному, а не по экстенсивному пути, по которому потом пошел Советский Союз. Дореволюционная Россия принадлежала к европейскому типу развития науки и технологий: была очень сильная инженерная школа, которая ставила и решала сложные технические задачи. Скажем, Россия и США были наиболее крупными нефтяными державами уже в конце XIX века. Но Соединенные Штаты шли по пути все большего наращивания добычи нефти, а Россия была впереди в нефтепереработке. Но потом советская власть нанесла очень сильный удар по специалистам и компаниям, которые этим занимались, и поменяла свой вектор на такой проамериканский. Американцы же, которые долго шли по пути «много денег, энергии, ресурсов и мало инженерной мысли», пошли по европейскому, и в том числе русскому, пути. Русский профессор Степан Прокофьевич Тимошенко недаром стал в 1920-1930-е годы своего рода «гуру» для молодых американских инженеров. А Советский Союз начал копировать американские методы. Советский Союз копировал иногда устаревшие американские технологии как раз тогда, когда великие русские ученые и инженеры - В.Н. Ипатьев, И.И. Сикорский, С.П. Тимошенко, В.К. Зворыкин, И.И. Остромысленский и другие - помогали американцам создавать новый технологический уклад, опираясь на достижения дореволюционной русской научной и инженерной школы.

- Вы критикуете сталинскую индустриализацию, но разве она не была заточена под скорую войну? В этом смысле она себя оправдала. Как говорил Сталин, «мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут». Разве тогда Советский Союз в условиях враждебного окружения не должен был ускоренно создавать промышленные отрасли группы «А» - добывающую промышленность и металлургию?

- Да, но сталинская индустриализация - это во многом результат осмысления опыта Первой мировой войны. В 1914-1917 годах основная проблема была не с нехваткой сложных технологий, но прежде всего с нехваткой металлов, топлива и базовых материалов, например бензола, оптического стекла или вольфрамовой нити. Именно поэтому тогда, накануне революции, сильно шагнула вперед наука о материалах, химия и энергетика. Первая мировая война дала опыт управления страной в режиме дефицита топлива и материалов. Методы ведения планового хозяйства и централизованного планирования были созданы в годы Первой мировой войны, а потом в советском проекте ГОЭЛРО, в ВСНХ и Госплане были доведены до некоего предела. Очень многие сотрудники НТО ВСНХ и Госплана в Первую мировую войну работали в Химическом комитете и в Особом совещании по топливу, где и заложили принципы планового управления.

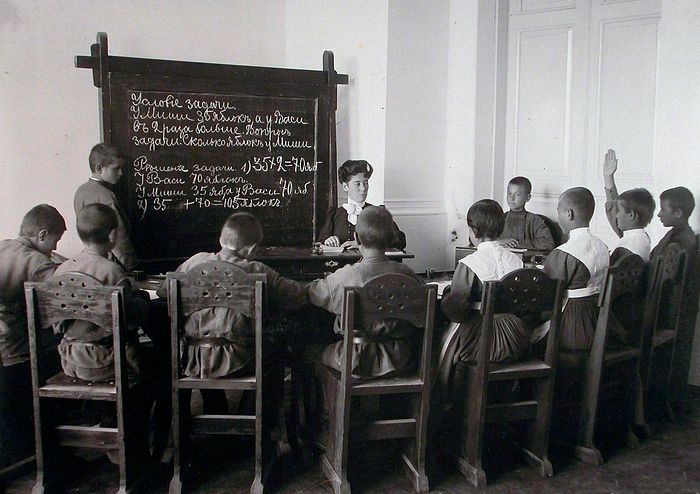

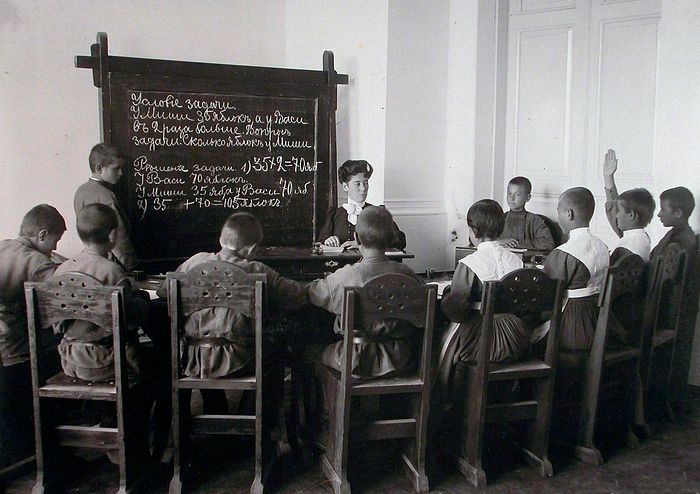

«Структура всеобщего образования появилась именно при Николае II»

- А что можно сказать о системе российского образования при Николае II?

- Возьмем систему подготовки инженеров. Самые сильные инженерные вузы были созданы в России в основном в конце XIX - начале XX века. Они до сих пор составляют костяк системы качественной подготовки инженеров в России, на Украине, в Прибалтике и даже в Польше. Царской Россией в инженерное образование были вложены огромные ресурсы - интеллектуальные и экономические. И это тоже было результатом политики, которая сознательно проводилась по прямому поручению Государя и высшей власти страны.

В итоге к началу Первой мировой войны в двадцатке ведущих инженерных вузов мира 8-9 были из Российской империи. Если вы возьмете наиболее крупных деятелей советской промышленности, то все они были выпускниками вузов в основном между 1900 и 1930 годами. В 1930 году эта система была сломлена. Вузы были расформированы и разделены на узкоспециальные институты с коротким курсом подготовки. Их стало очень много, и они готовили инженеров невысокой квалификации. Но в 1940-х годах, когда пошел новый технологический подъем, произошло частичное возвращение к принципам системы инженерного образования до 1930 года. Именно тогда были созданы МФТИ, МИФИ, чуть позже Новосибирский электротехнический институт - ныне Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), другие вузы.

Создание школьной сети, обеспечивающей общедоступность образования, шло по воле Государя

Более того. Вся до сих пор существующая структура всеобщего образования появилась именно при Николае II в результате реформы, которая началась в 1906 году по его личному распоряжению и согласно его воле. Сначала была проведена реформа высшего образования, в том числе создание сети инженерных вузов. Потом была проведена серьезная реформа средней школы, в которой одним из ключевых пунктов было сближение семьи и школы. И затем, наконец, был осуществлен грандиозный, как сейчас говорят, национальный проект - создание школьной сети, обеспечивающей общедоступность образования во всей империи. И это была чрезвычайно сложная задача!

Часто спрашивают: почему цари не обеспечили всеобщую грамотность? Но гораздо легче представить себе всеобщую грамотность, например, в Англии, где люди компактно живут на достаточно небольшой территории, имеют достаточно высокий уровень доходов. И совсем другое дело - обеспечить охват начальной школой на огромной территории, где живет в основном бедное население, часто говорящее к тому же на разных языках. Это совершенно разные задачи. Все равно что не Англию образовать, а всю Британскую империю. Почему не задают вопрос: почему Британская империя не обеспечила всеобщую грамотность своих подданных? Или, например, почему французы не обеспечили всеобщую грамотность своих подданных в Марокко и Индокитае?

продолжение в части 2

С Дмитрием Сапрыкиным

беседовал Юрий Пущаев

19 мая 2018 г.

http://www.pravoslavie.ru/113013.html

Игорь Сикорский (справа) на носовом балконе Русского Витязя

- Дмитрий Леонидович, скажите, почему, на ваш взгляд, важна тема Николаевской индустриализации, развития российской науки, образования и промышленности при Николае II?

- Сегодня очень важной является тема научно-технологического и социально-экономического прорыва. Об этом, например, говорил президент В.В. Путин сразу после своей инаугурации и тут же выпустил новый «майский указ», определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. Он буквально так и начинается: «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации…»

Однако тут надо понимать, что для того, чтобы добиться выдающихся достижений в области технологий, здравоохранения и образования, нужна работа в течение десятилетий. Подобные исторические достижения являются результатом не одномоментных действий государственной власти, а большой совместной работы тысяч людей и последовательной государственной политики на протяжении нескольких поколений.

Тем не менее есть отдельные исторические периоды, периоды концентрации сил и решающих рывков, когда развитие идет наиболее интенсивно и закладывается основа для дальнейшего движения страны на многие десятилетия вперед. И я считаю, что при Николае II Россия как раз и совершила такой рывок, или прорыв, - в науке, образовании и промышленности. Его уроки могут быть для нас сегодня очень важны и поучительны.

Передовая научная держава

Древо Лузина, изображающее преемственность в московской математической школе, созданной известным русским математиком Н.Н. Лузиным

- Каково было состояние русской науки и образования при Николае II? Есть наивное представление, что советская наука была создана практически на пустом месте.

- Конечно, русская наука возникла не в советские времена, и даже не при Николае II. Она складывалась на протяжении последних минимум трехсот лет. К началу царствования Николая II в России уже были серьезные научные школы во многих областях. Но после восшествия Государя на престол в 1894 году началась волна преобразований в высших учебных заведениях и создание новых институтов. Была проведена реформа высшей школы, потом средней школы, а с 1906-1907 годов - и системы начального образования. В образование были вложены большие деньги, как государственные, так и частные. Было создано много новых институтов, лабораторий, школ. Все это, конечно, было результатом определенных политических решений, консенсуса государственной элиты и образованного слоя. Но в целом представлять себе дело так, что вот власть решила усиленно развивать науку и буквально завтра в ней уже возникли выдающиеся достижения, - неправильно. Образование и наука не могут улучшиться одномоментно. Сегодня ты создаешь институт, через 5-7 лет из него выходят первые выпускники, еще через 10-12 лет они начинают получать первые серьезные результаты, через 20 лет появляется второе поколение и так далее. Тем не менее именно этот период - царствование Николая II - как в науке, так и в промышленности был периодом наибольших достижений.

В научных областях, суливших наибольшие практические перспективы, развитие было наиболее быстрым

Российская империя накануне революции была великой научной державой, одной из немногих стран, которая имела выдающихся представителей практически во всех научных областях. Иногда говорят, что русские отличались большими успехами в области фундаментальных наук, но отставали в прикладных исследованиях. Это, конечно, не так. Скорее наоборот: именно в тех научных областях, которые сулили наибольшие практические перспективы, развитие было наиболее быстрым: это и прикладная механика, и химия с наукой о материалах, и биология с приложениями к медицине и сельскому хозяйству. Успехи русских ученых в биологических науках были отмечены двумя Нобелевскими премиями - И.П. Павлову и И.И. Мечникову. Российская научная школа занимала сильные позиции и в большинстве бурно развивавшихся тогда направлений биологии, и в новых направлениях, например в зарождавшейся тогда генетике и нейрофизиологии. В нейрофизиологии, к примеру, кроме школы Павлова была школа Н.Е. Введенского, к которой принадлежал князь А.А. Ухтомский. Последний, кстати, одновременно был не только великим нейрофизиологом, но и достаточно серьезным богословом, окончил Московскую духовную академию. В области генетики и селекции в 1910-1920-е годы едва ли в какой-то другой стране мира было такое выдающееся созвездие ученых: Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, С.С. Четвериков, Г.Д. Карпеченко, перед революцией только начавшие путь в науку, были учениками уже всемирно известных тогда ученых Н.К. Кольцова, С.И. Жегалова, Д.Н. Прянишникова.

В 1915 году в России должен был состояться Мировой химический конгресс. Это было признание достижений русской химии во всемирном масштабе, во всех областях этой науки. В имеющей огромное прикладное значение физической химии, науке о материалах и металловедении, кристаллографии и т.д. В это время только Германия превосходила Россию по числу выдающихся химиков.

Так же, как в биологии и химии, в математике и механике русская научная школа тоже относилась к числу сильнейших в мире. Причем накануне Первой мировой войны в науку пришло чрезвычайно сильное, богатое прорывными идеями новое поколение. В Москве сложилась школа Н.Н. Лузина и Д.Ф. Егорова, которая потом прославила советскую математическую науку. Санкт-Петербург в то время был, вероятно, крупнейшей математической столицей мира. В нем одновременно было несколько сильнейших школ в математике, механике и математической физике. Сильные математические школы были в Казани, Киеве, Харькове, Варшаве и других университетских центрах империи.

Правда, как ни странно, довольно долгое время отставала физика. Однако и здесь канун революции - время зарождения новых научных школ и новых идей. Основные школы «советской» физики - школы академика Д.С. Рождественского, А.Ф. Иоффе, Л.И. Мандельштама и московская школа Лебедева-Лазарева-Вавилова - сложились как раз накануне и во время Первой мировой войны.

И что очень важно, это были не просто работы в области чистой науки, «наука ради науки», большая часть из них имела очень перспективные приложения в инженерии, в новых технологиях, материалах и конструкциях, в медицине, сельском хозяйстве и так далее. Поэтому перспективы как фундаментальной российской науки, так и науки прикладной, разных практических приложений были очень значительные.

Значительная часть русских ученых и инженеров после революции вынуждено эмигрировали, и их вклад в развитие математики, механики, биологии, химии и соответствующих «прорывных» тогда технологий в США, Англии, Франции и даже в Японии весьма значителен.

Интенсивное развитие промышленности

Государь Николай II на Путиловском заводе

- А российская промышленность в то время? Как ее можно характеризовать?

- Есть такое распространенное мнение, что промышленность у нас была создана буквально за несколько лет при Сталине, в эпоху ускоренной индустриализации. Помните известную фразу: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой»? Ее приписывают Уинстону Черчиллю, но на самом деле это сказал известный европейский марксист Исаак Дойчер. Однако в действительности большевики приняли страну не только с сохой, но и с мощной машиностроительной, военной, кораблестроительной, электротехнической, химической, пищевой и текстильной промышленностью.

Если говорить о дореволюционной крупной промышленности, то к началу Первой мировой войны в обрабатывающей промышленности Российской империи было около 400 крупнейших обрабатывающих заводов с числом рабочих больше тысячи. Много это или мало? Для сравнения: примерно столько же было в Германии и Великобритании, а во Франции и Австро-Венгрии, не говоря уже о других странах, - гораздо меньше. И примерно половина из русских индустриальных гигантов созданы или достигли такого уровня именно в царствование Николая II. Причем значительная часть из них принадлежала к наукоемким отраслям - машиностроению, электротехнике, радиотехнике, химической промышленности, кораблестроению, авиастроению. Если мы посмотрим на промышленный потенциал обрабатывающей промышленности и сложных производств (машиностроение, электротехника, химия), с которым Советский Союз вступил в Великую Отечественную войну, то он фактически был тем же самым. Например, порох, пушки и корабли, которыми воевали в Великую Отечественную войну, или были произведены до 1917 года, или изготовлены на заводах, построенных при Николае II.

Если говорить о крупнейших отраслях промышленности России, то они начали складываться где-то с начала XVIII века. Например, военная промышленность была сконцентрирована в трех промышленных центрах - Туле, Сестрорецке и Ижевске, которые возникли еще в XVIII - начале XIX века. То же самое текстильная и пищевая промышленность, машиностроение. Крупнейшие машиностроительные предприятия, такие как Коломенский, Сормовский, Путиловский и Обуховский заводы, были созданы еще при Александре II.

Во время Николая II был создан огромный горнопромышленный район юга России - Донбасс. Появился гигантский новый промышленный центр, где были созданы передовые металлургические, угольные, химические и машиностроительные предприятия. И если говорить о сталинской индустриализации, то собственно новых мощных предприятий в обрабатывающей промышленности появилось лишь несколько. Это знаменитые стройки социализма - возведенные с помощью американцев Сталинградский и Челябинский тракторный заводы, автозаводы в Москве и Нижнем Новгороде, еще несколько крупных предприятий. Но в основном стройки сталинской индустриализации были сосредоточены в металлургии и добывающей промышленности. То есть так называемая промышленность группы «А», в которую в советское время больше всего и направлялось инвестиций. Обычно приводят данные, что при Сталине вводилось в действие в год по 1,5 тысячи объектов. На самом деле это были именно «объекты», а не заводы: цеха, здания, небольшие фабрики, многие из которых не построены заново, а реконструированы или перепрофилированы из дореволюционных.

По-американски или используя свой опыт?

Уралвагонзавод

- Но где, например, производились танки, которыми воевали в Великую Отечественную?

- Половина танков Т-34 была произведена на базе «Уралвагонзавода», который действительно был построен в годы сталинской индустриализации. Однако 90% предвоенного потенциала обрабатывающей промышленности было создано еще до революции 1917 года. В частности, создание танковой промышленности СССР на рубеже 1920-1930-х годов осуществлялось на базе кооперации машиностроительных и судостроительных заводов, построенных при царе для реализации «большой» и «малой» судостроительных программ. Даже технологии электросварки, которые были важнейшей технологией в производстве танков Т-34, их конкурентным преимуществом, активно развивались в Российской империи с конца XIX века.

Промышленность советского времени в целом отличали две тенденции: во-первых, это милитаризация, то есть гипертрофированное развитие военной промышленности, и во-вторых, акцент на развитие добывающих отраслей и производство материалов. Вопреки опять же распространенным стереотипам, в царской России сложные обрабатывающие производства доминировали над добывающими. Например, уголь мы импортировали из передовой Англии, а из США хлопок-сырец. А экспортировались, кроме продукции сельского хозяйства, например, резиновые изделия. Это была очень широкая номенклатура изделий: от резиновых перчаток и покрышек до линолеума и резиновой обуви. Или если мы сегодня экспортируем сырую нефть, то Российская империя экспортировала продукты переработки нефти, например смазочные масла. Да, царская Россия ввозила станки для перевооружения заводов, которые она строила, но экспортировала она тоже достаточно высокотехнологичные продукты.

Россия развивалась по интенсивному, а не по экстенсивному пути, по которому потом пошел Советский Союз

И еще важный аспект: Россия тогда развивалась по интенсивному, а не по экстенсивному пути, по которому потом пошел Советский Союз. Дореволюционная Россия принадлежала к европейскому типу развития науки и технологий: была очень сильная инженерная школа, которая ставила и решала сложные технические задачи. Скажем, Россия и США были наиболее крупными нефтяными державами уже в конце XIX века. Но Соединенные Штаты шли по пути все большего наращивания добычи нефти, а Россия была впереди в нефтепереработке. Но потом советская власть нанесла очень сильный удар по специалистам и компаниям, которые этим занимались, и поменяла свой вектор на такой проамериканский. Американцы же, которые долго шли по пути «много денег, энергии, ресурсов и мало инженерной мысли», пошли по европейскому, и в том числе русскому, пути. Русский профессор Степан Прокофьевич Тимошенко недаром стал в 1920-1930-е годы своего рода «гуру» для молодых американских инженеров. А Советский Союз начал копировать американские методы. Советский Союз копировал иногда устаревшие американские технологии как раз тогда, когда великие русские ученые и инженеры - В.Н. Ипатьев, И.И. Сикорский, С.П. Тимошенко, В.К. Зворыкин, И.И. Остромысленский и другие - помогали американцам создавать новый технологический уклад, опираясь на достижения дореволюционной русской научной и инженерной школы.

- Вы критикуете сталинскую индустриализацию, но разве она не была заточена под скорую войну? В этом смысле она себя оправдала. Как говорил Сталин, «мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут». Разве тогда Советский Союз в условиях враждебного окружения не должен был ускоренно создавать промышленные отрасли группы «А» - добывающую промышленность и металлургию?

- Да, но сталинская индустриализация - это во многом результат осмысления опыта Первой мировой войны. В 1914-1917 годах основная проблема была не с нехваткой сложных технологий, но прежде всего с нехваткой металлов, топлива и базовых материалов, например бензола, оптического стекла или вольфрамовой нити. Именно поэтому тогда, накануне революции, сильно шагнула вперед наука о материалах, химия и энергетика. Первая мировая война дала опыт управления страной в режиме дефицита топлива и материалов. Методы ведения планового хозяйства и централизованного планирования были созданы в годы Первой мировой войны, а потом в советском проекте ГОЭЛРО, в ВСНХ и Госплане были доведены до некоего предела. Очень многие сотрудники НТО ВСНХ и Госплана в Первую мировую войну работали в Химическом комитете и в Особом совещании по топливу, где и заложили принципы планового управления.

«Структура всеобщего образования появилась именно при Николае II»

- А что можно сказать о системе российского образования при Николае II?

- Возьмем систему подготовки инженеров. Самые сильные инженерные вузы были созданы в России в основном в конце XIX - начале XX века. Они до сих пор составляют костяк системы качественной подготовки инженеров в России, на Украине, в Прибалтике и даже в Польше. Царской Россией в инженерное образование были вложены огромные ресурсы - интеллектуальные и экономические. И это тоже было результатом политики, которая сознательно проводилась по прямому поручению Государя и высшей власти страны.

В итоге к началу Первой мировой войны в двадцатке ведущих инженерных вузов мира 8-9 были из Российской империи. Если вы возьмете наиболее крупных деятелей советской промышленности, то все они были выпускниками вузов в основном между 1900 и 1930 годами. В 1930 году эта система была сломлена. Вузы были расформированы и разделены на узкоспециальные институты с коротким курсом подготовки. Их стало очень много, и они готовили инженеров невысокой квалификации. Но в 1940-х годах, когда пошел новый технологический подъем, произошло частичное возвращение к принципам системы инженерного образования до 1930 года. Именно тогда были созданы МФТИ, МИФИ, чуть позже Новосибирский электротехнический институт - ныне Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), другие вузы.

Создание школьной сети, обеспечивающей общедоступность образования, шло по воле Государя

Более того. Вся до сих пор существующая структура всеобщего образования появилась именно при Николае II в результате реформы, которая началась в 1906 году по его личному распоряжению и согласно его воле. Сначала была проведена реформа высшего образования, в том числе создание сети инженерных вузов. Потом была проведена серьезная реформа средней школы, в которой одним из ключевых пунктов было сближение семьи и школы. И затем, наконец, был осуществлен грандиозный, как сейчас говорят, национальный проект - создание школьной сети, обеспечивающей общедоступность образования во всей империи. И это была чрезвычайно сложная задача!

Часто спрашивают: почему цари не обеспечили всеобщую грамотность? Но гораздо легче представить себе всеобщую грамотность, например, в Англии, где люди компактно живут на достаточно небольшой территории, имеют достаточно высокий уровень доходов. И совсем другое дело - обеспечить охват начальной школой на огромной территории, где живет в основном бедное население, часто говорящее к тому же на разных языках. Это совершенно разные задачи. Все равно что не Англию образовать, а всю Британскую империю. Почему не задают вопрос: почему Британская империя не обеспечила всеобщую грамотность своих подданных? Или, например, почему французы не обеспечили всеобщую грамотность своих подданных в Марокко и Индокитае?

продолжение в части 2

С Дмитрием Сапрыкиным

беседовал Юрий Пущаев

19 мая 2018 г.

http://www.pravoslavie.ru/113013.html