Арка в Париже. Триумф побежденных

200-летию Заграничного похода русской армии 1813-1814 годов посвящается.

Площадь Звезды.

В конце Елисейских полей в Париже на площади Шарля де Голля (площадь Звезды) над древними каштанами возвышается арка, прозванная Триумфальной. Гиды, поясняя историю её возникновения, рассказывают, что строительство арки было начато в 1806 году по повелению Наполеона Первого (Бонапарта), после победы под Аустерлицем.

Париж. 8 мая 2013. Чествование ветеранов французского Сопротивленияи

освобождения Франции 1944-1945 гг.

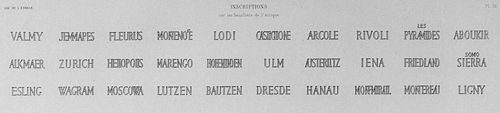

На сводах и колоннах арки выгравированы все победы, одержанные наполеоновской Францией, на фасадах изображены батальные сцены из некоторых величайших битв.

А также - фамилии выдающихся генералов и маршалов той Франции. Ниже приводится полный список этих побед.

Туристы смотрят, фотографируют и спешат подняться наверх, чтобы запечатлеть себя на фоне панорамы Парижа. А мы немного задержимся внизу, чтобы среди множества знакомых, малознакомых и вовсе незнакомых мест битв, в которых французы якобы одержали победы, найти знакомые русские названия. Там они тоже есть.

Вот список побед высеченных на колоннах Триумфальной арки - Moskowa - отдельно на щите под сводами как выдающаяся победа, ниже, - на колонне - Могилев, Смоленск, Валутино, Полоцк, Красное. Под Москвой понимается Бородино - так и выдает переводчик текста из французской Википедии. Но поместить название какой-то деревушки за 110 километров от Москвы в числе самых выдающихся побед Франции оказалось неудобным, поэтому на месте Бородино оказалась Москва, которая была сдана без боя и победой вход в обезлюдевший город французских войск назвать трудно. Но, стоить помнить - именно от стен Москвы началось бегство Наполеона, погубившего в России всю свою Великую Армию.

О значении Бородино и всего, что последовало после, написано много, так что повторяться не будем, заметим лишь, что Москва в мировой истории осталась символом позора и разгрома наполеоновской армии. Позора, завершившимся взятием Парижа в апреле 1814 года, а чуть позже - и Ватерлоо.

Мы же начнем с первого города по дате битвы - Могилева.

Могилев.

Стремясь не допустить соединения 2-й русской армии генерала П. И. Багратиона, отходившей от Бобруйска на Старый Быхов и Могилев, с 1-й русской армией генерала М. Б. Барклая-де-Толли, находившейся в районе Витебска, Наполеон направил первый корпус маршала Л. Даву (24 тысячи пехоты, 4 тысячи кавалерии, 56 орудий) в промежуток между русскими армиями к Могилеву. 20 июля 1812 года (8 июля 1812 года по старому стилю) Даву занял Могилев, его передовые части выдвинулись к Салтановке, деревне в 11 километрах южнее Могилева. Попытка Багратиона пробиться через Могилев на соединение с Барклаем де Толлем оказалась неуспешной. 23 июля 1812 года (11 июля 1812 года по старому стилю) русские войска решительно атаковали позиции французов у Салтановки, но прорваться к Могилеву не смогли.

Видя невозможность прорваться через Салтановку и Могилев, Багратион двинул 2-ю армию на Смоленск через Новый Быхов и 24 июля 1812 года (12 июля 1812 года по старому стилю) переправился через Днепр. Русские 1-я и 2-я армии соединились в Смоленске.

Итак, главная задача французов - не дать русским армиям соединиться и разбить их по частям, выполнена не была. Видя по результатам боя, что не стоит ввязывать главные силы армии в кровопролитное сражение с корпусом Даву под стенами Могилева, Багратион, сохраняя армию, ушел к Смоленску, а Даву преследовать его не стал. Такие действия трудно назвать победой, но название Могилева мы видим на колоне Арки.

Красное.

Это действительно выдающееся сражение, в котором были проявлены чудеса храбрости и отваги. Проявлены они 14 августа русской 27-й пехотной дивизией генерала Неверовского и Харьковским драгунским полком. В бою под Красным против армии маршала Мюрата с тремя кавалерийскими корпусами Груши, Монбрюна и графа Нансути численностью до 15 тысяч человек (16 кавалерийских полков), который подошел к местечку Ляды и начал наступление на город Красный при поддержке семи пехотных полков и «многочисленною» артиллериею 3-го армейского корпуса маршала Нея.

Отправив в тыл 50-й егерский полк и часть артиллерии для охраны переправы, потеряв в контратаке драгунский полк и орудия, генерал Неверовский смог построить оставшуюся часть - 6000 человек (половина из них новобранцев) в плотные колонны и двинутся к Смоленску по широкой Смоленской дороге, обсаженной двумя рядами берез, отбиваясь от трех корпусов кавалерии и пехотного корпуса, поддерживаемых артиллерией Нея. В этом бою русские потеряли 1500 человек, но строя не оставили и вышли потом к Смоленску. Нервы у французов сдали и, приняв огонь двух (!) пушек за подходившие русским подкрепления, развернулись и показали Неверовскому все свои подковы. Панику французов усилила атака Батальона 50-го егерского полка, который прикрывал переправу и пришел на выручку колонне Неверовского.

Вот это бегство четырёх корпусов от двух орудий, от новобранцев, и батальона егерей, и было велено считать величайшей победой французских войск. Говорят, что Русских спасло отсутствие сильной артиллерии у французов. Сущая правда! Сильная артиллерия корпуса баварцев Сен-Сира, кавалерия Удино вкупе с корпусом Нея, тремя корпусами кавалерии Мюрата уж точно бы истребили бы остатки одной дивизии пехотинцев и егерей. Но вот беда! Артиллерия баварцев и кавалерия Удино застряли под Полоцком, охраняя русских мужиков, чтобы те не разбежались по лесам, а кормили французскую армию, а Мюрат с Неем испугались рёва двух орудий в кустах и штыковой атаки легковооруженных егерей. Но кто не врет так вдохновенно, как рыбаки и военные?

Генерал-майор Дмитрий Петрович Неверовский

Портрет Генерала Дмитрия Петровича Неверовского кисти Джорджа Доу по праву украшает стену Военной галереи Зимнего Дворца в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. А надпись Красное на Арке символизирует лишь ещё один позорный эпизод французской армии.

В день Бородинского сражения дивизия Неверовского заменила обескровленную дивизию Воронцова на Багратионовских флешах, сам Дмитрий Петрович был контужен в левую руку. Неверовский сражался под Тарутином и Малоярославцем. В 1813 году Неверовский, с только что сформированным им 13-м корпусом, участвовал, под командой Остен-Сакена, в сражениях при Кацбахе и под Лейпцигом, где получил смертельную рану (42 года). Пользовался всеобщим уважением современников. Был похоронен в Галле. В 1912 году к столетнему юбилею Бородинского сражения прах Неверовского перезахоронили на Бородинском поле. Его записка о службе своей в 1812 году напечатана в «Чтениях Московского Общества Истории и Древностей Российских» за 1859 год, т. I. В 1971 году именем Неверовского названа улица в Москве близ Кутузовского проспекта

Смоленск.

Смоленское сражение - оборонительное сражение объединённой русской армии 16-17 августа с армией Наполеона за Смоленск. После двухдневного сражения Смоленск был оставлен, и русские вынуждены были продолжить отступление к Москве. Этот двухдневный бой закончился победой французов, а русские начали отход. Однако, главной цели - окружить русские войска, дать им генеральное сражение и разбить их армии под Смоленском, как предполагал и потом писал в своих мемуарах Наполеон - ему не удалось. Его армия, ухудшая своё стратегическое положение, растягивая всё больше свои коммуникации, для охраны которых требовалось всё больше сил, продолжала свой путь вглубь страны, к городу, который не был даже столицей государства. Перед собой Наполеон имел отходящую в порядке армию, к которой со всех сторон прибывали подкрепления. А в его тылу русские крестьяне уже поднимали на вилы французских солдат.

Первая битва под Полоцком (17-18 августа 1812 г.) - бой между 1-м пехотным корпусом русских под командованием генерала Витгенштейна и французскими корпусами маршала Удино и генерала Сен-Сира. После битвы под Клястицами маршал Удино, наступавший на Петербург, был вынужден отступить к Полоцку. О победном входе в столицу Государства Российского пришлось забыть навсегда. Более того, создавалась угроза растянутым коммуникациям Наполеона, преследовавшим основную русскую армию в сторону Москвы. Вместо примерки победных лавров за взятие Петербурга, Удино пришлось заняться добычей фуража и продовольствия для армии Наполеона. Для выполнения этой задачи Удино разослал по окрестностям в радиусе 10 лье от Полоцка четверть своего корпуса. Поэтому для удержания корпуса Витгенштейна к Удино на помощь подошёл корпус генерала Сен-Сира.

Бой начался ранним утром 17 августа атакой русских. Французы были оттеснены, но потом, получив подкрепления, отбили свои позиции, а русские отошли на свои позиции. Удино был тяжело ранен и передал командование Сен-Сиру.

Следующим утром 18 августа Сен-Сир предпринял большое наступление. Войска французов смяли оборону русских в центре и на левом фланге. В безнадежном положении Витгенштейн предпринял кавалерийскую контратаку силами конной гвардии, остановил, а затем и атаковал французов, которые вернулись на исходные позиции.

Преследование конногвардейцами французских конных егерей под Полоцком 6 августа 1812 года. Чирка Ф.А.

Примечательно, что в бою участвовало Петербургское ополчение (10000 чел), для которого это был первый бой. Атакованные французами, они бежали, но, потом, остановившись на опушке леса, смогли построиться под огнем неприятеля и начать атаку, отбив поле боя и заставив французов, поддерживаемых артиллерией, отступить. В том бою оплоченцы потеряли четверть своих бойцов, но в плен не сдались и не дезертировали.

Русские вынуждены были отступить от Полоцка, но, тем не менее, задача не допустить французов к Петербургу была выполнена. Сен-Сир блокировал корпус русских, но и сам, с двумя корпусами сидя в Полоцке два месяца активных боевых действий не вел, ограничиваясь поставками продовольствия для наполеоновской армии и охраной коммуникаций. Так, два лучших генерала Наполеона с приданными ими корпусами, безвылазно просидели в глубоком тылу всю кампанию, охраняя мосты, переправы и дороги и грабя местное население в то время, когда войска остро были необходимы на поле Бородино. Бой под Полоцком оценивается как завершившийся ничейным результатом, однако Сен-Сир получил за него маршальское звание, а место битвы было нанесено на столбе Арки в Париже. Впрочем, это и понятно - потеряй Полоцк 18 августа, оказавшись в «мешке», лишившись поставок продовольствия и боеприпасов, как знать, не пришлось бы французам, бросая пушки, знамена и раненых бежать на запад еще до Бородино? В этом смысле Полоцк для Франции был очень важной победой, хотя историки признают - бой не имел серьёзных последствий.

Была еще вторая битва под Полоцком (18-20 октября 1812 года) - сражение, в котором русские войска под командованием Витгенштейна атаковали и нанесли поражение баварскому корпусу французов под командованием маршала Сен-Сира. Сам Сен-Сир, как и Удино двумя месяцами ранее, был ранен, но сумел вывести основные силы своего корпуса из окружения. Но вряд ли надпись на Арке была нанесена в память о втором сражении.

Valontina - Валутина гора.

Бой у Валутиной горы - оборонительное сражение 19 августа русского арьергарда против французов вблизи деревни Лубино (20 км восточнее Смоленска на правом берегу Днепра). Сражение началось в 5 часов пополудни и прекратилось в 10 часов вечера, после чего русские, выполнив задачу прикрытия флангового марша отставших частей, продолжили отступление в полном порядке на восток к переправе через Днепр. Утром 20 августа русские корпуса полностью переправились через Днепр. Бой у Валутиной Горы был заключительным актом Смоленского сражения 1812. Он позволил главным силам 1-й и 2-й армий отойти от Смоленска, избежав генерального сражения, и соединиться для последующих совместных действий

Итак, мы прошли по всем русским надписям, посвященным Восточному Походу Наполеона. Что же мы видим? Одна сомнительная победа, одна битва, закончившаяся ничем, ничего не значащая стычка авангардов, арьергардный бой, позволивший русским отступить в полном порядке и трусливое бегство французов с поля боя, объявленное победой. Вот и всё что было, ты как хочешь это назови. А мы назовем это - пустым бахвальством. И вспомним, что в 1814 году под сводами Арки русские войска торжественным маршем прошли Парадом Победы, наглядно показав всем французам, что все их победы не более чем мираж.

А сама Триумфальная арка - иллюзия побежденных.

Вступление русских войск в Париж 31 марта 1814 года.

Роберт Бойер (Robert Bowyer)

Grand Entry of the Allied Sovereigns into Paris, on the 31, March 1814.

(Автора и английское название картины нашла и подсказала Полина)

И, напоследок, об еще одной надписи на стенах Арки. Выше и правее Москвы нанесена, пожалуй, самая известная битва - битва при Маренго. Многие знают это название по вермуту, выпускающемуся на Украине.

Вермут Маренго

Но есть и другое значение этого слова. Галльские петухи, над безудержным хвастовством которых тысячелетиями посмеивается вся Европа, в битве под Маренго 14 июня 1800 года лишились своих хвостов, гребешков и бородушек.

Битва при Маренго

Диспозицию полков и план битвы выбирал и определял Наполеон лично. Хотя, как первый консул республики не имел права руководить войсками и находился в войсках как стороннее лицо. Железные колонны австрийцев при поддержке артиллерии и конницы в первые же часы перемололи войска французов. Очень скоро всё было кончено - французы бежали с поля боя (что и определило малые потери их армии). Бежал и Наполеон (он всегда бежал). Но вернувшийся корпус Дезе был немедленно брошен в бой с приказом сделать хоть что-то. Генерал Дезе повел солдат в бой и тут же был сражен пулей в сердце. "Кажется, тут уже ничего не исправишь" - успел сказать он и пал мёртвым. Австрийские командующие, послав депешу о победе при Маренго, приказали свернуть палатки и направились отдыхать. Австрийские войска, построившись в походные колонны, пошли вслед бегущим французам. И тут в бой вступила дивизия покойного Дезе, ведомая генералом Буде, остатки дивизий Виктора и Ланна. При поддержке кирасир Келлермана, прятавшегося в ложбине, они смогли атаковать австрийцев. Произошло самое страшное на войне - австрийцами было утрачено руководство войсками. Началась резня. В результате, их блестящая победа под Маренго обернулась поражением. Кто и что определило победу французов - историки спорят до сих пор. Но имена всех, чьими усилиями была достигнута победа, были вычернуты из истории и их приказано было забыть. В том числе и Дезе, и Буде, и Ланна, и Келлермана, всех. Славу Маренго Наполеон приписал исключительно себе. Если это так, то главного участника битвы Наполеон из зависти должен был удалить, если не из армии, то, как можно дальше. И действительно, в 1802 году мы видим генерала Жана Буде в экспедиции в Сан-Доминго (Республика Гаити). Затем он в 1805 г., командуя правым флангом французского отряда, овладел Порт-о-Пренсом (Гаити) во время похода ликвидации независимости Гаити - в общем, талантливый полководец воевал с неграми. 14 сентября 1809 Жан Буде кончает жизнь самоубийством после оскорбительного для него разговора с Наполеоном накануне.

Незадолго до гибели, будучи отрезанным на острове под Веной, под огнем австрийских пушек, Ланн кричал, что Наполеон желает его смерти, посылая на самые опасные участки. Генерал Моро, командующий Рейнской армией, был сослан сначала в Испанию, затем в Северную Америку. Впоследствии перешел на службу к Александру I, похоронен в Санкт-Петербурге с фельдмаршальскими почестями, а его дочь стала фрейлиной двора русского императора. Пишегрю, с которым Моро воссоздавал Рейнскую армию, был заключен в тюрьму по надуманному обвинению в государственной измене. Потом его нашли в камере с его же ремнем на шее. Так часто бывает с теми, кто невольно становятся на пути к власти диктаторов.

Битва при Маренго не имела решающего значения в кампании 1800 года. Только победы Рейнской армии (56 000 чел.) дивизионного генерала Моро, который перейдя Рейн близ Келя (1 мая 1800), разбил австрийскую армию фельдмаршала Края (110 000 чел) в целом ряде сражений - Энген и Штоках (3 мая), Мёскирх (5 мая), Пфулендорф, Биберах (8 мая), Мемминген и оттеснил её до Ульма. После этого 15 июля 1800 генерал Моро и фельдмаршал Край заключили перемирие. Битва 3 декабря 1800 года при Гогенлиндене - на главном театре военных действий - окончательно решила участь войны 1800 года с Австрией. Значение Рейнской армии столь велико в истории, что "Военный марш Рейнской армии" Руже де Лиля изначально стал гимном революционеров, был и остается гимном Франции - это знаменитая Марсельеза.

В 1900 году к 100-летию битвы в Алессандрии собрался международный конгресс историков. В числе вопросов было и выяснение: кто и что способствовали победе в сражении при Маренго. На конгрессе было решено: прибытие корпуса Дезэ, авангардом которого в битве при Маренго командовал Буде, решило участь сражения. Наполеон и тут оказался ни при чём.