Корковый (берестяной) чучудил

Выражаю благодарность коллеге ser_serg за любезно предоставленную информацию, а также ему и коллеге kyndugr за предварительный плодотворный диалог по поводу.

«Такого оппонента как Зализняк еще заслужить надо» - полагает Финн. - Ой ли? Академик Зализняк стал бы мне достойным оппонентом только в том случае, если бы я писал о чём-то лежащем в сфере его узких профессиональных интересов, например, монографию о древненовгородском диалекте.

Лютый бешеный баттхёрт.

Один пожилой исследователь (далее: Ч-в) часто жалуется на то, что его оппоненты необъективно рассматривают его труды, придираясь к недостаткам (притом к мелким), не отмечая достоинств (притом крупных). Действительно, за время существования, например, нашего сообщества часто ли мы отмечали какие-либо достоинства в его писульках научных статьях? Так как ответ очевиден, постараемся исправить эту оплошность хотя бы раз и для примера проанализируем кое-что из недавнего.

«Русский геоглиф древнеримской дороги и другие новости археологии»

А с недавнего времени Ч-в завел себе традицию читать в каждой чудиноглифической писульке по одной-две берестяные грамоты (далее: БГ) - хорошая традиция (по крайней мере на уровне декларации можно было бы назвать достоинством). Вот и здесь (а также здесь) он этот свой ритуал соблюдает. Достоинства:

«Вот, собственно, и всё» (© Задорнов) - на этом достоинства и заканчиваются. Думаете, мы сейчас будем говорить о недостатках данной статьи? Ни в коем случае, ибо нас интересует, откуда «растут ноги» у вышеназванных достоинств. Поэтому обратимся к двум чудо-статьям, написанным несколько ранее: 1) «Монеты и берестяные грамоты Великого Новгорода», 2) «Русский храм Рюрика Гондураса и другие новости археологии».

Как ни странно, но в обеих статьях у обчитанных Ч-вым грамот отсутствуют как номера (правда, он пронумеровал их сам: «Первая грамота данной статьи», «Вторая грамота…» - но сами понимаете, такая индексация ни фига не стоит), так и цитаты явного текста с надлежащим академическим переводом. Однако в предыдущих чудо-обчитках, номера все же присутствовали - с приведением профессионального чтения и перевода (если он имелся). Почему же всего этого нет в данных писульках? Ответ прост: будучи завсегдатаем сайта-блога «Новости мира археологии», Ч-в позаимствовал изображения грамот оттуда. А в тамошних новостях приводятся фото грамот без их индексации. Но сначала разыщем сами статьи. Так как Ч-в до сих пор не использует преимущества прямых гиперссылок, а дает в сносках невесть что, лишь намекающее на источник, нам пришлось провести некоторое самостоятельное расследование, и мы приводим ссылки на использованные Ч-вым оригинальные новостные статьи: 1, 2, 3. О своей новой чудо-традиции автор пишет следующее: «Недавно я решил создать традицию заканчивать обзор новостей археологии рассмотрением надписей на берестяных грамотах, поскольку там помимо явных надписей существует и достаточно большой текст неявных надписей. Даже несмотря на то, что, возможно, эти новости отстоят не на пару дней или месяцев, а на пару-тройку лет.» (Выделено и подчеркнуто мной.)

С наивностью, простительной ребенку (но не серьезному оппоненту Зализняка), Ч-в принял фотографии, приведенных в данных статьях БГ, за новости археологии (самая ранняя статья датирована 2012 г.). Однако почему там отсутствуют "реквизиты"? Ведь любая грамота, даже совершенно недавно найденная, получает свой номер автоматически - в порядке нахождения. Бывают случаи, когда разные номера присваиваются различным фрагментам одной грамоты (при условии, если они, фрагменты, не найдены пусть хоть и разных местах, но в один сезон - в этом случае при однозначной идентификации они объединяются под одним номером) - также в порядке их нахождения. Понятно, что новый сборник «Новгородские грамоты на бересте» сейчас мало кому доступен. Однако существует еще и журнал «Вопросы языкознания», где также можно найти описания новонайденных БГ. Впрочем, меньше «теории» - больше «практики»: предлагаю сразу перейти к чудо-чтениям и будем рассматривать БГ в порядке, обратном их чудо-публикации.

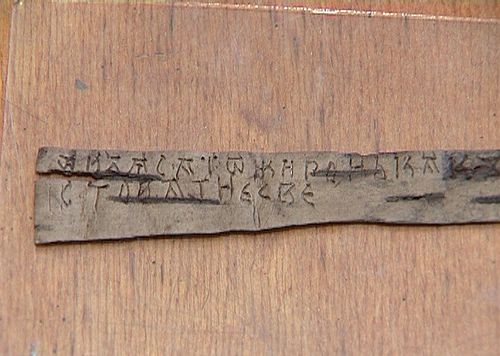

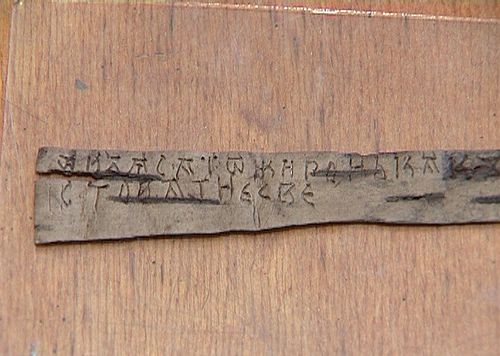

«Последняя» грамота. (Припомним давнее: «Увы, Зализняк не был знаком с моими ранними работами, в частности, с теми, где я анализировал берестяные грамоты, показывал трудности, которые не смогли преодолеть Арциховский и Янин, так что он судит как типичный дилетант. С высоты своей монографии «Древненовгородский диалект» он не замечает, что такой «любитель», как я, начал именно с языка грамот, и прочитал я их ВСЕ! (Естественно те, которые были к тому времени опубликованы).» Эту грамоту Ч-в нашел в здесь.

(Что именно Ч-в вырезал здесь как элементы явной надписи, понять можно только частично.)

Ч-в «обчитал» ее «смешанно» (т. е. дополнил явный текст «неявными надписями»), и, чтобы нам подробно не разбирать, где что, приведем все «чтение» сразу (по возможности зачеркивая «неявное») : «ОТ ХРАМА 35 РЮРИКА ЯРА АРКОНЫ В ХРАМ 30 РЮРИКА ЯРА АРКОНЫ. ПОКЛОНЪ ОТ АСТРА К МАРЬЕ. ПЕРВА: МОЯ МИЛЕ! ЕСМЬ ПОЖИЛОЙ, ОТ МИМЫ ИЗ ЕДИНОЙ ЯСНО МНЕ, ЧТО НЕ ВСЁ ОТЪЯЛИ. СПИШИ СПИСОКЪ СКУП СТАНОВ ВОИНОВ! И ВСИ ТРИ ХРАМА МОСКВЫ МАРЫ, А ГЛЯДИША, И ВСЕ МАЮТ МАСКИ НА СТАНЕ МАРЫ МОСКВЫ ВОИНА 30 АРКОНЫ ЯРА ИЗ РИМА ЯРА ПО РЮРИКУ, ГДЕ ДАРЫ РИМА РУСИ МОСКВЫ, ХРАМАМ НОВГОРОДА МОСКВЫ МАРЫ.»

Уверен, что человек, знакомый с историей нахождения БГ не понаслышке или же изучавший историю русского языка, при попытке прочтения текста (явного и единственного) опознал бы эту, ставшую уже хрестоматийной, грамоту № 53, найденную в Неревском раскопе в Новгороде в 1952 (sic!) году (т.е. одной из первых!), что в нашем сообществе первым печатно и продемонстрировал коллега ser_serg.

Разделенный на слова текст выглядит так:

ПОКЛОНЪ Ѿ ПОТРА К МАРЬѢ

ПОКОСИЛЕ ЄСМЬ ПОЖНЮ И Ѡ

ЗЕРИЦИ · ОУ МЕНЕ СѢНО ѾѦЛИ

СПИШИ СПИСОКЪ С КУПНОИ

ГРАМОТѢ ДА ПРИШЛИ СѢМО

КУДЫ ГРАМОТА ПОВЕДЕ ДАТЬ

МИ РОЗУМНО

("Поклон от Петра Марье. Я скосил пожню, а озеричи (жители деревни Озера) у меня сено отняли. Спиши список (копию) с купчей грамоты да пришли сюда, чтобы мне было понятно, куда поведет купчая грамота (т. е. как проходит граница купленной земли)")

(Раскоп Неревский, усадьба «А». Условная дата: 1320-1340, cтратиграфическая дата: 10-е - 30-е гг. XIV в. , внестратиграфическая дата: не ранее 20-х гг. XIV в.; описание в ДНД.)

Как видим, ничего похожего на оригинал, кроме совпадения нескольких прочитанных слов (поклон, от, к, Марье, есмь, отъяли, спиши, список), в чудо-чтении нет. Сравнивать целиком мы данные чтения не будем - остановимся лишь на паре-тройке моментов:

«Петр» в чудо-чтении волшебным образом превращается в «Астра» ("П" стало "А" благодаря срединной "перекладине" - естественной горизонтальной "черточке" на березовой коре; Ч-ва совсем не смутил тот факт, что написание других (настоящих!) "А" в том же документе разительно отличается от данной "квадратной"; ну, а несколько не замкнутое до конца "О" сошло в чудо-чтении за "С"). Однако внимательный читатель непременно обратит внимание на орфографию - "Потра" и спросит, почему, дескать, так? Написание Потра вм. Петра объясняется тем, что за По- стоит произношение [п’о-], т.е. лабиализация и смещение к заднему ряду гласной е после мягкой согласной перед твердой - явление, очень хорошо нам всем известное по СРЯ (правда, здесь уже только под ударением и не только перед твёрдой: тётя, тёща, живёте), для которого Н. М. Карамзин изобрел букву ё. Но тогда еще пишущие не знали, как лучше обозначить такое произношение - и данное графическое явление отнюдь не ограничивается грамотой № 53 (примеры только для XIV-XV вв.): «зелоного 288 (2×), ѿ ного 370 (2×), Олоскадру, Стопанѧ 528, нобомъ ‘небом’, к ному 10, рублово 256, людомъ ‘людям’ 364, Потра, Смону 949, цетворты, Стопане 169, оть Смона, Стопаномь 413» [ДНД, 69-70]. Обратите внимание на форму Потра в грамоте 949.

Отсутствие «еров» на конце предлогов к и с объясняется не только завершенностью процесса падения редуцированных, но и синтаксической «несамостоятельностью» данных предлогов (как служебных слов), составляющих с последующими существительными единое фонетическое и грамматическое целое (ср., например, и правописание приставок в словах спиши список).

Вместо «покосиле есмь пожню» (‘я покосил / скосил пожню’) чудо-чтец умудрился узреть «ПЕРВА: МОЯ МИЛЕ! ЕСМЬ ПОЖИЛОЙ» - длинновато, не правда ли? Ну да когда в ход идут разнообразные царапины и знаки произвольно трактуются как лигатуры…

В академическом чтении каждая форма и ее значение строго объяснены: покосиле есмь - нормальный древнерусский перфект (с характерным для др.-новг. диалекта окончанием: -е в причастии муж. р.), где связка (соотв. форма гл. быти - здесь: есмь) уже может опускаться - как далее в том же тексте форма отъяли соуть. А вот что обозначает чудо-форма «(моя) миле»? Судя по значению, это должна быть зват. ф. / им. п. (?) ед. ч. от краткого (?!) прилагательного мила. Однако такая форма ни в каких памятниках не встречается, и идентифицировать ее не с чем (да она просто невозможна), но Ч-ва мало беспокоят какие-то там окончания при наличии «осмысленного корня» ™. Чтобы правильно интерпретировать этот текст необходимо также знать древнерусское слово пожня ‘сенокосное угодье, покос’, широко представленное в диалектах (в [СРНГ, вып. 28, С. 299-300] до 10 значений этого слова). А в чудо-чтении незнакомое "чтецу" слово заменяется чем-то похожим из современного языка - "пожилой" (в его современной, разумеется, форме и не менее современном значении).

«СПИШИ СПИСОКЪ СКУП», - читает Ч-в. Если б это было верно, то на конце слова скоупъ писался бы «ер». В оригинале: «спиши списокъ с купнои грамотѣ» (с характерным др.-новг. окончанием род. п. данного типа склонения -ѣ ‘спиши список с купчей грамоты’), - и здесь «высшим пилотажем» чудо-эпиграфики было не заметить дважды упоминаемое в документе слово грамота! А что за странное, просто-таки небывалое окончание у чудо-слова ГЛЯДИША (в "А" здесь превратилось "Л" из слова пришли, и ее срединная перекладина вообще невесть откуда взялась)?

«Вторая» грамота. Переходим к анализу чудо-обчитки других грамот, для чего из экзотического «Рюрика Гондураса» переберемся в писульку про монеты. «Вторую грамоту данной статьи» Ч-в обнаружил в этой новости с одним единственным цветным фото БГ.

Самостоятельно решив, какая именно грамота из трех, упомянутых в статье, изображена на снимке (третья, «закопчённая», в 4 строки), Ч-в умничает:

«То, что грамота закопчена, делает ее гораздо более контрастной для неявных надписей, которые вместе с надписями явными составляют на первый взгляд страшную мешанину, пугающую новичков. Напротив, для опытных археологов это - подарок судьбы, ибо неявная часть грамоты оказывается достаточно видимой, не требуя усиления контраста.»

Более того, он не просто идентифицировал данную грамоту именно как «третью» и счел ее «закопчённой», а еще и поверил, что эта грамота содержит «четыре строки» (явного, разумеется, текста), хотя, как видно из приведенной нами выше иллюстрации, строк там всего три и ни на одну больше:

«А далее я читаю явные надписи на 4 строках данной бересты. Замечу, что слова написаны в основном лигатурами из русских букв, а лигатуры редко кто из эпиграфистов читает. На первой строке: ОТ МАРЫ РЮРИКА, ХРАМ МАРЫ И ЯРА РУСИ МАРЫ. Иначе говоря, это - краткий адрес отправителя. На второй строке: НА МАРЫ ХРАМ И НА МИРНА ИНОКИ, где ИНОКИ - это МОНАХИ, продолжение - на третьей строке: РЮРИКА ОТ РУКИ ИНОКА НОВА ГРАДА И ВАРЯГА МИРА РИМА И, на четвертой - окончание: ХРАМА МИРА ЯРА, АНТА САКРАЛЬНЫЯ МАРЫ ХРАМА РУНА. По сути дела, это более подробное представление автора послания и название послания: САКРАЛЬНЫЯ РУНА. Мы узнаём, что автор был варягом мира Рима по профессии и антом по этносу, мимом по должности. А 35-я Аркона Яра полагалась в те дни просто новым городом в качестве нарицательного наименования, а не в качестве имени собственного.»

Мы тактично опускаем чтение Ч-вым «неявных надписей» (данная грамота оказалась настолько «болтлива», что Ч-в вместе с псевдоинскрипциями умудрился насчитать аж «294 слова и 16 чисел»), и даже не будем разбирать чудо-чтение явных. А знаете почему?

Уж мне ли, как финну, не опознать данную БГ за номером 292 (см. еще в Вики), когда археологи преподнесли нам, скромным чухонцам, такой драгоценный подарок! Найдена грамота на Неревском раскопе в 1957 году (а вовсе не в 2014!). Написана она на древнекарельском языке (или на древнем карельском диалекте прибалтийско-финского языка - первый случай грамоты на нерусском языке [НГБ, V, 120]) и описана в 5-м томе НГБ (1960 г., С. 120, 122). Но дело даже не в этом!

А дело в том, что Ч-в данную грамоту уже читал (по просьбе какого-то Антонина Пердиха) и даже накатал отдельную писульку с названием «Новое прочтение новгородской грамоты № 292». Несмотря на то, что от поиска «неявных надписей» он тогда почему-то отказался, более того, при наличии цветного фото БГ «обчитал» прорись, - результаты обоих «чтений», разумеется (!), ни разу не совпадают. И вот на тогдашней его интерпретации данной грамоты мы немного и остановимся.

Пердих прислал Ч-ву ссылку на англоязычную страницу Википедии, посвященную данной грамоте (http://en.wikipedia.org/wiki/Birch_bark_letter_no._292). Ч-в пишет: «Взято из интернета по указанному выше адресу. Снабжено следующими пометами: «The text is written in the Cyrillic alphabet in the Karelian dialect of the archaic Finnish or Finnic language. A transcription of the Cyrillic text is as follows:». Говоря по-русски, «Текст написан кириллическим алфавитом на карельском диалекте архаического финского или на финском языке таким образом: юмолануолиїнимижи / ноулис?ханолиомобоу / юмоласоудьнииохови». » Дело в том, что слово Finnic (language) в «Вики» снабжено гиперссылкой, что ведет на соответствующую страницу, посвященную прибалтийско-финским языкам вообще (в этом можно убедиться, кликнув с той же страницы на русскую версию). То есть, Finnic (какой-то / один из прибалт.-фин. языков!) следует отличать от Finnish (финский язык). А данные языки распространены на гораздо более широком ареале, чем финский или «архаический финский» языки. К чему это я - мы увидим ниже. С грехом пополам приведя точки зрения различных исследователей (M. Haavio, Е. Хелимский, Ю. Елисеев), интерпретирующих данную грамоту на прибалтийско-финской, а точнее, карельской основе, Ч-в приводит следующие «соображения»:

«Лично у меня всё это вызывает сомнение: и то, что финны писали не германскими рунами (их у финнов в своё время обнаружил датский исследователь Финн Магнусен), а русскими буквами, и то, что в Новгороде в частной переписке речь шла о «глупом боге» и о «божественной стреле», и о том, что стрела искрится. Не проще ли предположить, что и в данном случае мы имеем перед собой русский текст с добавлением нескольких слоговых знаков? Тогда он должен быть прочитан и понят по-русски.» (Даже если там не было "запятой", она там будет!)

Именно так переведя английскую формулу Doom-God (тоже снабженную ссылкой на страницу вики, посвященную богу грому Укко) как «глупый бог» (он спутал английское слово doom ‘1) рок, судьба, фатум, 2) гибель, кончина, смерть’ либо с английским dumb, но скорее всего с немецким dumm ‘глупый’), переведя акцент (т. е. несколько подменив понятия) с карелов на финнов (карелы упоминаются в самих БГ; да и разве они не бывали в подчинении у Великого Новгорода? не имея в то время собственной письменности, они могли записывать какие-то свои тексты др.-новг. вариантом кириллицы, ибо практическая адаптации удобного и подручного развитого письма для записи текстов на родном, бесписьменном языке - дело обычное), обязав последних писать рунами, и, довольствуясь глупыми соображениями, совершенно не затрагивающими собственно лингвистические аспекты данной грамоты (а он, вопреки своей «говорящей» фамилии, не знает ни одного прибалтийско-финского языка), Ч-в начинает «обчитку» (с традиционными вывертами-"реверсами", "лигатурами" и "знаками руницы"):

«Полный текст читается так: МОЛЮ АНУ О ЛИДИИ. НИМИ ЖИ / НАЧАЛИ СЕЧИ. НО ЛИДА БРУХОМЪ / МАЛА. С ЛУДБИИ ПОХОВАНА. Это означает:ПРОШУ АННУ О ЛИДИИ. ИМИ ЖЕ НАЧАЛИСЬ СЕЧИ. НО ЛИДИЯ ЖИВОТОМ МАЛА. С ЛЮДЬМИ СПРАТАНА. Итак, возможно, что речь идёт о каких-то неприятностях, о погромах. Лидия была беременна, но на малых сроках, и автор письма, видимо, женщина, просит Анну о заступничестве.»

Разбирать эту собачью брехню незачем: если мы ее сравним с недавним (приведенным нами выше) чудо-чтением БГ № 292, то увидим, что ни о какой « малой брухом беременной Лидии» там уже речи не идет. И нас теперь не волнует, от какого именно «чтения» Ч-ву придется отказаться: если в обоих вариантах не совпадает ни одного слова, то оба - коту под хвост! Случаи же повторного «чтения» по забывчивости одного и того же артефакта с несовпадающими результатами у Ч-ва были и не раз ( пруфлинк 1, пруфлинк 2).

«Первая» грамота. А вот с «первой грамотой» данной чудо-писульки, найденной «светилом русской эпиграфики» в этой новости на том же сайте-блоге, даже нам пришлось немного повозиться (об этом чуть ниже). «В Великом Новгороде археологи нашли первую с начала сезона раскопок 2012 года древнюю берестяную грамоту, в которой говорится о возврате долга.» - говорится там и приводится нижеследующая иллюстрация,

которую чудо-чтец так же принял за чистую монету и даже подписал: «Рис. 5. Новгородская грамота - долговая расписка и моё чтение надписей».

И таки «вычитал» там именно о долге (а это значит лишь то, что Ч-в намеренно подстраивает свои «чтения» под нужный результат - наверное, чтобы не слишком разниться с академическим чтением: дескать, я хоть и все равно чутаю лучше вас, но вы тоже молодцы!), прокомментировав так (принимаем во внимание только явное!): «Таким образом, полный явный текст будет таким: ОТЪ МАЛЯСЯ И ОТ ЖИРУНЬКА [А кому? Видимо, на деревню дедушке Чу. -VH]. СТО ЙАТИ ЕСВЕ. На современном языке это означает ОТ МАЛЕНЬКОГО И ОТ ЖРЕЧИКА. ВЫ ВЗЯЛИ СОТНЮ. Полагаю, что «МАЛЕНЬКИЙ» есть верховный (есть обычай называть людей антонимами: ребенка - стариком, лысого - кудрявым, и т.д.) настоятель, жрец храма Мары Руси Мары, а «ЖРЕЧИК» является обычным жрецом того же храма. И напоминают они верховному жрецу храм Мары Рюрика о том, что надо бы вернуть сто воинов в храм Мары Руси Мары.»

Как и положено фантазёру (или шарлатану - как хотите), которому недалёкий, но преданный читатель просто верит на слово, Ч-в не удосуживает себя объяснением несколько, мягко говоря, странноватых форм с точки зрения как морфологии, так и словообразования, а также их значения (как непременно полагается в научной лингвистике и в не менее научной палеографии), определяет смысл «на глаз» (вспомните «моя миле»): «маляся» значит «маленького», видимо, по «корню» мал- (а «суффикс» -яс’-, простите, с чем сопоставить?), а «жирунька» - «жречика», кажется, вообще только по «костяку согласных» Ж-Р (в словообразовательном аспекте - да простят меня коллеги-лингвисты - «жирунёк / жирунок» это скорее диминутив от «жирун» (слово, характеризующее чудо-бизона), но никак не от жрец (ЖРЬЦЬ). Древний глагол ѩти (и никакое начальное «я-» вообще) никогда не писался через «йа-». Насчет «йати есве» и его чудо-толкования как «вы взяли» я уже писал ( читать - Ч-ву обязательно!) и из экономии места повторяться не буду. (Вы-таки собираетесь писать монографию о древненовгородском диалекте, Чудин Чудиныч, милостиво позволив Зализняку быть вам здесь достойным оппонентом? Или уже раздумали?)

Чудо-чтецу удалось кое-как идентифицировать первую часть адресной формулы БГ (запишем в достоинства?): отъ… и отъ… Однако он своим усилением контраста так сумел затемнить вторую ее, формулы, естественную часть КЪ (см. иллюстрацию выше; обведено красным мной), что в его чтении она никак не отразилась (адресат из чудо-чтения неизвестен).

Но пёс с ним, с Ч-вым-то - давайте внимательно вглядимся в данную грамоту (надо же, наконец, ее атрибутировать): тот, кто держится в курсе «берестяных» событий, думаю, без труда узнает в «жируньке» антропоним Жирочка (род. п. от Жирочко, возм. уменьш. от Жирослав), фигурирующий в данной (Жирочька - род. п.; БГ № 954 [ВЯ, 2006-5, С. 3 и сл.]) и близкой к ней формах в различных БГ: Жироць… (115), Жиръцькѣ (851). Следовательно, если воспользоваться таким мощным средством, как Интернет, то забивать в гугле нужно надежно читаемые части (как мы и сделали): «отъ Жироцька къ есве». Вторым в ряду результатом поиска выпадает статья «сотрудника ЖЖ» mitrius, которая представляет собой конспект лекции Зализняка о раскопках 2010 г., где в описании БГ с сенсационным «мистическим» номером 1000 мы узнаем именно то, что искали! (И, кстати, мы не ошиблись ни единым знаком.) Документ оказался действительно одним из недавно найденных, правда, не в 2012 году, а на два года раньше, и к упоминаемой в новости БГ «о возврате долга» никакого отношения не имеет. Что же в нем написано на самом деле? Если вглядеться в фото пристальнее, то заметно, что границы правого края грамоты не видны, а из описания Зализняка видим, что текст данного документа чуть ли не вдвое длиннее (полграмоты на снимок не попало):

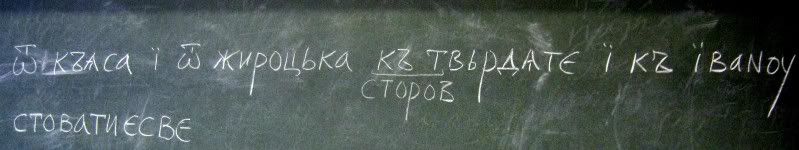

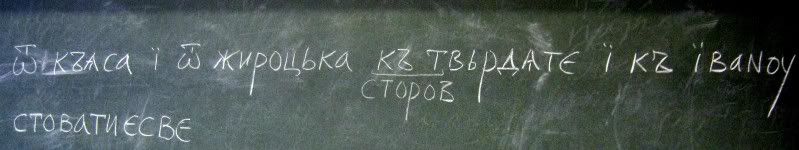

(Написано на доске мелом, видимо, А. А. Зализняком).

Понятно, что новым томом НГБ (изд. 2015 г.), где должна быть опубликована данная БГ с сопутствующим описанием, в данный момент далеко не все располагают (в сети же даже полноценного снимка этой БГ пока не найдешь; а вот корректная новость с тем же фото имеется, и, скорее всего, новостники с old.archeo взяли его именно отсюда) - хотя и там снимка нет. Но мы помним, что новонайденные грамоты периодически описываются еще и в журнале «Вопросы языкознания» (правда, без фото), а его относительно новые выпуски уже доступны в Интернете. Мне удалось разыскать описание БГ-1000 в 4-м выпуске за 2011 год. Определить же точно, о какой БГ с текстом «о возврате крупного долга» идет речь из-за скудости информации в «Новостях» затруднительно, так как многие БГ в сезоне раскопок 2011-2012 гг., описанные в [ВЯ, 2013-4], суть «экономического» характера с упоминанием тех или иных долгов. А грамота № 1000 представляет из себя короткий, но целый документ (~ XII в.), где говорится следующее:

Ѿ КЪѦСА Ї Ѿ ЖИРОЦЬКА КЪ ТВЬРДѦТЕ Ї КЪ ЇВАНОУ

СТО<РО>ВА ТИ ЕСВЕ («От Кыяса и Жирочка Твердяте и Ивану. У нас (двоих) всё в порядке.»). Поэтому двойственное число слов СТО(РО)ВА ЕСВЕ (др.-рус. ЕСВѢ) четко согласуется с количеством отправителей. И сами видите, никаких "долговых расписок" нет.

Интересно, на что надеялся Ч-в, «обчитывая» эти грамоты? Видимо, он рассчитывал обставить перед своим читателем дело так, что археологи, дескать, нашли их, но прочитать еще не успели (и нумерация их не имеет никакого значения). Ведь хомячкам важна, увы, не проверка чудо-сведений «на вшивость», а тот витиеватый соус (из поцреотических ингридиентов), под которым подадут эту ВКУСНУЮ ЕДУ вонючую похлёбку ©. Потому смело пошел объединять явный текст с псевдоинскрипциями, травя байку об «условности деления на то и другое», подстраивая их под скудные, но реальные сведения о содержании БГ, данные на сайте-блоге об археологических новостях. Но у «новостников» такой стиль, что если уж они не располагают изображением артефакта, ими описываемого, публикуют более или менее «релевантный» снимок «по теме» (помните «обчитанную» пожилым «эпиграфистом» мозаику «с каври»?), чего наивный пожилой «жречик Руюрика», наверное, не знал. Однако, прочитав наш плодотворный диалог, быстренько встрепенулся, и при следующем чудо-чтении не только дал полагающееся описание БГ и источников, но и воздержался от опоганивания явного текста, ограничив себя тезисом о сохранившихся «берестяных бланках» с «филигранями мимов их храмов» и «обчиткой» этих самых «бланков».

И это хорошо: ну не нужно Ч-ву строить из себя знатока древненовгородского диалекта и древнерусского языка (писать на эту тему монографии). И уж тем более читать берестяные грамоты - с такими-то скудными знаниями и способностями в области исторической лингвистики, палеографии и эпиграфики. Если каждый лингвофрик и псевдоисторик будет заниматься своим делом: Фоменко - математикой, Задорнов - юмором и сатирой, Драгункин - преподаванием (впрочем, сомнительным) английского языка, Кеслер - химией, Чудинов - философией и культурологией чисткой сараев, то, возможно, многое в нашей прекрасной стране наладится.

Литература:

НГБ = Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 - 2000 гг.).М.:

ДНД = А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М.: 2004

ВЯ = Вопросы языкознания

СРНГ = Словарь русских народных говоров. Вып. 1 - 40. М.-Л. (СПб.): 1965 - 2006 (Изд. продолжается)

«Такого оппонента как Зализняк еще заслужить надо» - полагает Финн. - Ой ли? Академик Зализняк стал бы мне достойным оппонентом только в том случае, если бы я писал о чём-то лежащем в сфере его узких профессиональных интересов, например, монографию о древненовгородском диалекте.

Лютый бешеный баттхёрт.

Один пожилой исследователь (далее: Ч-в) часто жалуется на то, что его оппоненты необъективно рассматривают его труды, придираясь к недостаткам (притом к мелким), не отмечая достоинств (притом крупных). Действительно, за время существования, например, нашего сообщества часто ли мы отмечали какие-либо достоинства в его писульках научных статьях? Так как ответ очевиден, постараемся исправить эту оплошность хотя бы раз и для примера проанализируем кое-что из недавнего.

«Русский геоглиф древнеримской дороги и другие новости археологии»

А с недавнего времени Ч-в завел себе традицию читать в каждой чудиноглифической писульке по одной-две берестяные грамоты (далее: БГ) - хорошая традиция (по крайней мере на уровне декларации можно было бы назвать достоинством). Вот и здесь (а также здесь) он этот свой ритуал соблюдает. Достоинства:

- Ч-в, наконец-то, после долгого перерыва вспомнил о сайте берестяных грамот - www.gramoty.ru: «Сначала я хотел бы пояснить, каким ресурсом я пользовался для получения фотографии этой грамоты. Это - сайт «Древнерусские берестяные грамоты» [9]. О нём было написано: «Материалы сайта впервые в полном объеме представляют в сети Интернет ценнейший исторический и лингвистический источник - древнерусские грамоты на бересте XI-XV вв. (берестяные грамоты).» (Правда, поставив цифру «9» сноски с указанием на источник, он забыл пронумеровать пункты перечисленной литературы).

- Как и положено в научном исследовании, Ч-вым указаны номера обчитываемых грамот, аннотации с сайта со ссылками на описание в академических источниках (НГБ, ДНД, ВЯ), перевод специалистов.

- Ч-в воздержался от переобчитывания явных надписей, видимо, доверяя «официальной» науке. А также не стал согласовывать явный текст с вычитанными им тут же «неявными надписями» - оставив его в покое, что обнадеживает.

- Привел качественные снимки БГ с самого сайта (правда, почему-то разрешение им использовано не самое высокое - ну да ладно).

«Вот, собственно, и всё» (© Задорнов) - на этом достоинства и заканчиваются. Думаете, мы сейчас будем говорить о недостатках данной статьи? Ни в коем случае, ибо нас интересует, откуда «растут ноги» у вышеназванных достоинств. Поэтому обратимся к двум чудо-статьям, написанным несколько ранее: 1) «Монеты и берестяные грамоты Великого Новгорода», 2) «Русский храм Рюрика Гондураса и другие новости археологии».

Как ни странно, но в обеих статьях у обчитанных Ч-вым грамот отсутствуют как номера (правда, он пронумеровал их сам: «Первая грамота данной статьи», «Вторая грамота…» - но сами понимаете, такая индексация ни фига не стоит), так и цитаты явного текста с надлежащим академическим переводом. Однако в предыдущих чудо-обчитках, номера все же присутствовали - с приведением профессионального чтения и перевода (если он имелся). Почему же всего этого нет в данных писульках? Ответ прост: будучи завсегдатаем сайта-блога «Новости мира археологии», Ч-в позаимствовал изображения грамот оттуда. А в тамошних новостях приводятся фото грамот без их индексации. Но сначала разыщем сами статьи. Так как Ч-в до сих пор не использует преимущества прямых гиперссылок, а дает в сносках невесть что, лишь намекающее на источник, нам пришлось провести некоторое самостоятельное расследование, и мы приводим ссылки на использованные Ч-вым оригинальные новостные статьи: 1, 2, 3. О своей новой чудо-традиции автор пишет следующее: «Недавно я решил создать традицию заканчивать обзор новостей археологии рассмотрением надписей на берестяных грамотах, поскольку там помимо явных надписей существует и достаточно большой текст неявных надписей. Даже несмотря на то, что, возможно, эти новости отстоят не на пару дней или месяцев, а на пару-тройку лет.» (Выделено и подчеркнуто мной.)

С наивностью, простительной ребенку (но не серьезному оппоненту Зализняка), Ч-в принял фотографии, приведенных в данных статьях БГ, за новости археологии (самая ранняя статья датирована 2012 г.). Однако почему там отсутствуют "реквизиты"? Ведь любая грамота, даже совершенно недавно найденная, получает свой номер автоматически - в порядке нахождения. Бывают случаи, когда разные номера присваиваются различным фрагментам одной грамоты (при условии, если они, фрагменты, не найдены пусть хоть и разных местах, но в один сезон - в этом случае при однозначной идентификации они объединяются под одним номером) - также в порядке их нахождения. Понятно, что новый сборник «Новгородские грамоты на бересте» сейчас мало кому доступен. Однако существует еще и журнал «Вопросы языкознания», где также можно найти описания новонайденных БГ. Впрочем, меньше «теории» - больше «практики»: предлагаю сразу перейти к чудо-чтениям и будем рассматривать БГ в порядке, обратном их чудо-публикации.

«Последняя» грамота. (Припомним давнее: «Увы, Зализняк не был знаком с моими ранними работами, в частности, с теми, где я анализировал берестяные грамоты, показывал трудности, которые не смогли преодолеть Арциховский и Янин, так что он судит как типичный дилетант. С высоты своей монографии «Древненовгородский диалект» он не замечает, что такой «любитель», как я, начал именно с языка грамот, и прочитал я их ВСЕ! (Естественно те, которые были к тому времени опубликованы).» Эту грамоту Ч-в нашел в здесь.

(Что именно Ч-в вырезал здесь как элементы явной надписи, понять можно только частично.)

Ч-в «обчитал» ее «смешанно» (т. е. дополнил явный текст «неявными надписями»), и, чтобы нам подробно не разбирать, где что, приведем все «чтение» сразу (по возможности зачеркивая «неявное») : «ОТ ХРАМА 35 РЮРИКА ЯРА АРКОНЫ В ХРАМ 30 РЮРИКА ЯРА АРКОНЫ. ПОКЛОНЪ ОТ АСТРА К МАРЬЕ. ПЕРВА: МОЯ МИЛЕ! ЕСМЬ ПОЖИЛОЙ, ОТ МИМЫ ИЗ ЕДИНОЙ ЯСНО МНЕ, ЧТО НЕ ВСЁ ОТЪЯЛИ. СПИШИ СПИСОКЪ СКУП СТАНОВ ВОИНОВ! И ВСИ ТРИ ХРАМА МОСКВЫ МАРЫ, А ГЛЯДИША, И ВСЕ МАЮТ МАСКИ НА СТАНЕ МАРЫ МОСКВЫ ВОИНА 30 АРКОНЫ ЯРА ИЗ РИМА ЯРА ПО РЮРИКУ, ГДЕ ДАРЫ РИМА РУСИ МОСКВЫ, ХРАМАМ НОВГОРОДА МОСКВЫ МАРЫ.»

Уверен, что человек, знакомый с историей нахождения БГ не понаслышке или же изучавший историю русского языка, при попытке прочтения текста (явного и единственного) опознал бы эту, ставшую уже хрестоматийной, грамоту № 53, найденную в Неревском раскопе в Новгороде в 1952 (sic!) году (т.е. одной из первых!), что в нашем сообществе первым печатно и продемонстрировал коллега ser_serg.

Разделенный на слова текст выглядит так:

ПОКЛОНЪ Ѿ ПОТРА К МАРЬѢ

ПОКОСИЛЕ ЄСМЬ ПОЖНЮ И Ѡ

ЗЕРИЦИ · ОУ МЕНЕ СѢНО ѾѦЛИ

СПИШИ СПИСОКЪ С КУПНОИ

ГРАМОТѢ ДА ПРИШЛИ СѢМО

КУДЫ ГРАМОТА ПОВЕДЕ ДАТЬ

МИ РОЗУМНО

("Поклон от Петра Марье. Я скосил пожню, а озеричи (жители деревни Озера) у меня сено отняли. Спиши список (копию) с купчей грамоты да пришли сюда, чтобы мне было понятно, куда поведет купчая грамота (т. е. как проходит граница купленной земли)")

(Раскоп Неревский, усадьба «А». Условная дата: 1320-1340, cтратиграфическая дата: 10-е - 30-е гг. XIV в. , внестратиграфическая дата: не ранее 20-х гг. XIV в.; описание в ДНД.)

Как видим, ничего похожего на оригинал, кроме совпадения нескольких прочитанных слов (поклон, от, к, Марье, есмь, отъяли, спиши, список), в чудо-чтении нет. Сравнивать целиком мы данные чтения не будем - остановимся лишь на паре-тройке моментов:

«Петр» в чудо-чтении волшебным образом превращается в «Астра» ("П" стало "А" благодаря срединной "перекладине" - естественной горизонтальной "черточке" на березовой коре; Ч-ва совсем не смутил тот факт, что написание других (настоящих!) "А" в том же документе разительно отличается от данной "квадратной"; ну, а несколько не замкнутое до конца "О" сошло в чудо-чтении за "С"). Однако внимательный читатель непременно обратит внимание на орфографию - "Потра" и спросит, почему, дескать, так? Написание Потра вм. Петра объясняется тем, что за По- стоит произношение [п’о-], т.е. лабиализация и смещение к заднему ряду гласной е после мягкой согласной перед твердой - явление, очень хорошо нам всем известное по СРЯ (правда, здесь уже только под ударением и не только перед твёрдой: тётя, тёща, живёте), для которого Н. М. Карамзин изобрел букву ё. Но тогда еще пишущие не знали, как лучше обозначить такое произношение - и данное графическое явление отнюдь не ограничивается грамотой № 53 (примеры только для XIV-XV вв.): «зелоного 288 (2×), ѿ ного 370 (2×), Олоскадру, Стопанѧ 528, нобомъ ‘небом’, к ному 10, рублово 256, людомъ ‘людям’ 364, Потра, Смону 949, цетворты, Стопане 169, оть Смона, Стопаномь 413» [ДНД, 69-70]. Обратите внимание на форму Потра в грамоте 949.

Отсутствие «еров» на конце предлогов к и с объясняется не только завершенностью процесса падения редуцированных, но и синтаксической «несамостоятельностью» данных предлогов (как служебных слов), составляющих с последующими существительными единое фонетическое и грамматическое целое (ср., например, и правописание приставок в словах спиши список).

Вместо «покосиле есмь пожню» (‘я покосил / скосил пожню’) чудо-чтец умудрился узреть «ПЕРВА: МОЯ МИЛЕ! ЕСМЬ ПОЖИЛОЙ» - длинновато, не правда ли? Ну да когда в ход идут разнообразные царапины и знаки произвольно трактуются как лигатуры…

В академическом чтении каждая форма и ее значение строго объяснены: покосиле есмь - нормальный древнерусский перфект (с характерным для др.-новг. диалекта окончанием: -е в причастии муж. р.), где связка (соотв. форма гл. быти - здесь: есмь) уже может опускаться - как далее в том же тексте форма отъяли соуть. А вот что обозначает чудо-форма «(моя) миле»? Судя по значению, это должна быть зват. ф. / им. п. (?) ед. ч. от краткого (?!) прилагательного мила. Однако такая форма ни в каких памятниках не встречается, и идентифицировать ее не с чем (да она просто невозможна), но Ч-ва мало беспокоят какие-то там окончания при наличии «осмысленного корня» ™. Чтобы правильно интерпретировать этот текст необходимо также знать древнерусское слово пожня ‘сенокосное угодье, покос’, широко представленное в диалектах (в [СРНГ, вып. 28, С. 299-300] до 10 значений этого слова). А в чудо-чтении незнакомое "чтецу" слово заменяется чем-то похожим из современного языка - "пожилой" (в его современной, разумеется, форме и не менее современном значении).

«СПИШИ СПИСОКЪ СКУП», - читает Ч-в. Если б это было верно, то на конце слова скоупъ писался бы «ер». В оригинале: «спиши списокъ с купнои грамотѣ» (с характерным др.-новг. окончанием род. п. данного типа склонения -ѣ ‘спиши список с купчей грамоты’), - и здесь «высшим пилотажем» чудо-эпиграфики было не заметить дважды упоминаемое в документе слово грамота! А что за странное, просто-таки небывалое окончание у чудо-слова ГЛЯДИША (в "А" здесь превратилось "Л" из слова пришли, и ее срединная перекладина вообще невесть откуда взялась)?

«Вторая» грамота. Переходим к анализу чудо-обчитки других грамот, для чего из экзотического «Рюрика Гондураса» переберемся в писульку про монеты. «Вторую грамоту данной статьи» Ч-в обнаружил в этой новости с одним единственным цветным фото БГ.

Самостоятельно решив, какая именно грамота из трех, упомянутых в статье, изображена на снимке (третья, «закопчённая», в 4 строки), Ч-в умничает:

«То, что грамота закопчена, делает ее гораздо более контрастной для неявных надписей, которые вместе с надписями явными составляют на первый взгляд страшную мешанину, пугающую новичков. Напротив, для опытных археологов это - подарок судьбы, ибо неявная часть грамоты оказывается достаточно видимой, не требуя усиления контраста.»

Более того, он не просто идентифицировал данную грамоту именно как «третью» и счел ее «закопчённой», а еще и поверил, что эта грамота содержит «четыре строки» (явного, разумеется, текста), хотя, как видно из приведенной нами выше иллюстрации, строк там всего три и ни на одну больше:

«А далее я читаю явные надписи на 4 строках данной бересты. Замечу, что слова написаны в основном лигатурами из русских букв, а лигатуры редко кто из эпиграфистов читает. На первой строке: ОТ МАРЫ РЮРИКА, ХРАМ МАРЫ И ЯРА РУСИ МАРЫ. Иначе говоря, это - краткий адрес отправителя. На второй строке: НА МАРЫ ХРАМ И НА МИРНА ИНОКИ, где ИНОКИ - это МОНАХИ, продолжение - на третьей строке: РЮРИКА ОТ РУКИ ИНОКА НОВА ГРАДА И ВАРЯГА МИРА РИМА И, на четвертой - окончание: ХРАМА МИРА ЯРА, АНТА САКРАЛЬНЫЯ МАРЫ ХРАМА РУНА. По сути дела, это более подробное представление автора послания и название послания: САКРАЛЬНЫЯ РУНА. Мы узнаём, что автор был варягом мира Рима по профессии и антом по этносу, мимом по должности. А 35-я Аркона Яра полагалась в те дни просто новым городом в качестве нарицательного наименования, а не в качестве имени собственного.»

Мы тактично опускаем чтение Ч-вым «неявных надписей» (данная грамота оказалась настолько «болтлива», что Ч-в вместе с псевдоинскрипциями умудрился насчитать аж «294 слова и 16 чисел»), и даже не будем разбирать чудо-чтение явных. А знаете почему?

Уж мне ли, как финну, не опознать данную БГ за номером 292 (см. еще в Вики), когда археологи преподнесли нам, скромным чухонцам, такой драгоценный подарок! Найдена грамота на Неревском раскопе в 1957 году (а вовсе не в 2014!). Написана она на древнекарельском языке (или на древнем карельском диалекте прибалтийско-финского языка - первый случай грамоты на нерусском языке [НГБ, V, 120]) и описана в 5-м томе НГБ (1960 г., С. 120, 122). Но дело даже не в этом!

А дело в том, что Ч-в данную грамоту уже читал (по просьбе какого-то Антонина Пердиха) и даже накатал отдельную писульку с названием «Новое прочтение новгородской грамоты № 292». Несмотря на то, что от поиска «неявных надписей» он тогда почему-то отказался, более того, при наличии цветного фото БГ «обчитал» прорись, - результаты обоих «чтений», разумеется (!), ни разу не совпадают. И вот на тогдашней его интерпретации данной грамоты мы немного и остановимся.

Пердих прислал Ч-ву ссылку на англоязычную страницу Википедии, посвященную данной грамоте (http://en.wikipedia.org/wiki/Birch_bark_letter_no._292). Ч-в пишет: «Взято из интернета по указанному выше адресу. Снабжено следующими пометами: «The text is written in the Cyrillic alphabet in the Karelian dialect of the archaic Finnish or Finnic language. A transcription of the Cyrillic text is as follows:». Говоря по-русски, «Текст написан кириллическим алфавитом на карельском диалекте архаического финского или на финском языке таким образом: юмолануолиїнимижи / ноулис?ханолиомобоу / юмоласоудьнииохови». » Дело в том, что слово Finnic (language) в «Вики» снабжено гиперссылкой, что ведет на соответствующую страницу, посвященную прибалтийско-финским языкам вообще (в этом можно убедиться, кликнув с той же страницы на русскую версию). То есть, Finnic (какой-то / один из прибалт.-фин. языков!) следует отличать от Finnish (финский язык). А данные языки распространены на гораздо более широком ареале, чем финский или «архаический финский» языки. К чему это я - мы увидим ниже. С грехом пополам приведя точки зрения различных исследователей (M. Haavio, Е. Хелимский, Ю. Елисеев), интерпретирующих данную грамоту на прибалтийско-финской, а точнее, карельской основе, Ч-в приводит следующие «соображения»:

«Лично у меня всё это вызывает сомнение: и то, что финны писали не германскими рунами (их у финнов в своё время обнаружил датский исследователь Финн Магнусен), а русскими буквами, и то, что в Новгороде в частной переписке речь шла о «глупом боге» и о «божественной стреле», и о том, что стрела искрится. Не проще ли предположить, что и в данном случае мы имеем перед собой русский текст с добавлением нескольких слоговых знаков? Тогда он должен быть прочитан и понят по-русски.» (Даже если там не было "запятой", она там будет!)

Именно так переведя английскую формулу Doom-God (тоже снабженную ссылкой на страницу вики, посвященную богу грому Укко) как «глупый бог» (он спутал английское слово doom ‘1) рок, судьба, фатум, 2) гибель, кончина, смерть’ либо с английским dumb, но скорее всего с немецким dumm ‘глупый’), переведя акцент (т. е. несколько подменив понятия) с карелов на финнов (карелы упоминаются в самих БГ; да и разве они не бывали в подчинении у Великого Новгорода? не имея в то время собственной письменности, они могли записывать какие-то свои тексты др.-новг. вариантом кириллицы, ибо практическая адаптации удобного и подручного развитого письма для записи текстов на родном, бесписьменном языке - дело обычное), обязав последних писать рунами, и, довольствуясь глупыми соображениями, совершенно не затрагивающими собственно лингвистические аспекты данной грамоты (а он, вопреки своей «говорящей» фамилии, не знает ни одного прибалтийско-финского языка), Ч-в начинает «обчитку» (с традиционными вывертами-"реверсами", "лигатурами" и "знаками руницы"):

«Полный текст читается так: МОЛЮ АНУ О ЛИДИИ. НИМИ ЖИ / НАЧАЛИ СЕЧИ. НО ЛИДА БРУХОМЪ / МАЛА. С ЛУДБИИ ПОХОВАНА. Это означает:ПРОШУ АННУ О ЛИДИИ. ИМИ ЖЕ НАЧАЛИСЬ СЕЧИ. НО ЛИДИЯ ЖИВОТОМ МАЛА. С ЛЮДЬМИ СПРАТАНА. Итак, возможно, что речь идёт о каких-то неприятностях, о погромах. Лидия была беременна, но на малых сроках, и автор письма, видимо, женщина, просит Анну о заступничестве.»

Разбирать эту собачью брехню незачем: если мы ее сравним с недавним (приведенным нами выше) чудо-чтением БГ № 292, то увидим, что ни о какой « малой брухом беременной Лидии» там уже речи не идет. И нас теперь не волнует, от какого именно «чтения» Ч-ву придется отказаться: если в обоих вариантах не совпадает ни одного слова, то оба - коту под хвост! Случаи же повторного «чтения» по забывчивости одного и того же артефакта с несовпадающими результатами у Ч-ва были и не раз ( пруфлинк 1, пруфлинк 2).

«Первая» грамота. А вот с «первой грамотой» данной чудо-писульки, найденной «светилом русской эпиграфики» в этой новости на том же сайте-блоге, даже нам пришлось немного повозиться (об этом чуть ниже). «В Великом Новгороде археологи нашли первую с начала сезона раскопок 2012 года древнюю берестяную грамоту, в которой говорится о возврате долга.» - говорится там и приводится нижеследующая иллюстрация,

которую чудо-чтец так же принял за чистую монету и даже подписал: «Рис. 5. Новгородская грамота - долговая расписка и моё чтение надписей».

И таки «вычитал» там именно о долге (а это значит лишь то, что Ч-в намеренно подстраивает свои «чтения» под нужный результат - наверное, чтобы не слишком разниться с академическим чтением: дескать, я хоть и все равно чутаю лучше вас, но вы тоже молодцы!), прокомментировав так (принимаем во внимание только явное!): «Таким образом, полный явный текст будет таким: ОТЪ МАЛЯСЯ И ОТ ЖИРУНЬКА [А кому? Видимо, на деревню дедушке Чу. -VH]. СТО ЙАТИ ЕСВЕ. На современном языке это означает ОТ МАЛЕНЬКОГО И ОТ ЖРЕЧИКА. ВЫ ВЗЯЛИ СОТНЮ. Полагаю, что «МАЛЕНЬКИЙ» есть верховный (есть обычай называть людей антонимами: ребенка - стариком, лысого - кудрявым, и т.д.) настоятель, жрец храма Мары Руси Мары, а «ЖРЕЧИК» является обычным жрецом того же храма. И напоминают они верховному жрецу храм Мары Рюрика о том, что надо бы вернуть сто воинов в храм Мары Руси Мары.»

Как и положено фантазёру (или шарлатану - как хотите), которому недалёкий, но преданный читатель просто верит на слово, Ч-в не удосуживает себя объяснением несколько, мягко говоря, странноватых форм с точки зрения как морфологии, так и словообразования, а также их значения (как непременно полагается в научной лингвистике и в не менее научной палеографии), определяет смысл «на глаз» (вспомните «моя миле»): «маляся» значит «маленького», видимо, по «корню» мал- (а «суффикс» -яс’-, простите, с чем сопоставить?), а «жирунька» - «жречика», кажется, вообще только по «костяку согласных» Ж-Р (в словообразовательном аспекте - да простят меня коллеги-лингвисты - «жирунёк / жирунок» это скорее диминутив от «жирун» (слово, характеризующее чудо-бизона), но никак не от жрец (ЖРЬЦЬ). Древний глагол ѩти (и никакое начальное «я-» вообще) никогда не писался через «йа-». Насчет «йати есве» и его чудо-толкования как «вы взяли» я уже писал ( читать - Ч-ву обязательно!) и из экономии места повторяться не буду. (Вы-таки собираетесь писать монографию о древненовгородском диалекте, Чудин Чудиныч, милостиво позволив Зализняку быть вам здесь достойным оппонентом? Или уже раздумали?)

Чудо-чтецу удалось кое-как идентифицировать первую часть адресной формулы БГ (запишем в достоинства?): отъ… и отъ… Однако он своим усилением контраста так сумел затемнить вторую ее, формулы, естественную часть КЪ (см. иллюстрацию выше; обведено красным мной), что в его чтении она никак не отразилась (адресат из чудо-чтения неизвестен).

Но пёс с ним, с Ч-вым-то - давайте внимательно вглядимся в данную грамоту (надо же, наконец, ее атрибутировать): тот, кто держится в курсе «берестяных» событий, думаю, без труда узнает в «жируньке» антропоним Жирочка (род. п. от Жирочко, возм. уменьш. от Жирослав), фигурирующий в данной (Жирочька - род. п.; БГ № 954 [ВЯ, 2006-5, С. 3 и сл.]) и близкой к ней формах в различных БГ: Жироць… (115), Жиръцькѣ (851). Следовательно, если воспользоваться таким мощным средством, как Интернет, то забивать в гугле нужно надежно читаемые части (как мы и сделали): «отъ Жироцька къ есве». Вторым в ряду результатом поиска выпадает статья «сотрудника ЖЖ» mitrius, которая представляет собой конспект лекции Зализняка о раскопках 2010 г., где в описании БГ с сенсационным «мистическим» номером 1000 мы узнаем именно то, что искали! (И, кстати, мы не ошиблись ни единым знаком.) Документ оказался действительно одним из недавно найденных, правда, не в 2012 году, а на два года раньше, и к упоминаемой в новости БГ «о возврате долга» никакого отношения не имеет. Что же в нем написано на самом деле? Если вглядеться в фото пристальнее, то заметно, что границы правого края грамоты не видны, а из описания Зализняка видим, что текст данного документа чуть ли не вдвое длиннее (полграмоты на снимок не попало):

(Написано на доске мелом, видимо, А. А. Зализняком).

Понятно, что новым томом НГБ (изд. 2015 г.), где должна быть опубликована данная БГ с сопутствующим описанием, в данный момент далеко не все располагают (в сети же даже полноценного снимка этой БГ пока не найдешь; а вот корректная новость с тем же фото имеется, и, скорее всего, новостники с old.archeo взяли его именно отсюда) - хотя и там снимка нет. Но мы помним, что новонайденные грамоты периодически описываются еще и в журнале «Вопросы языкознания» (правда, без фото), а его относительно новые выпуски уже доступны в Интернете. Мне удалось разыскать описание БГ-1000 в 4-м выпуске за 2011 год. Определить же точно, о какой БГ с текстом «о возврате крупного долга» идет речь из-за скудости информации в «Новостях» затруднительно, так как многие БГ в сезоне раскопок 2011-2012 гг., описанные в [ВЯ, 2013-4], суть «экономического» характера с упоминанием тех или иных долгов. А грамота № 1000 представляет из себя короткий, но целый документ (~ XII в.), где говорится следующее:

Ѿ КЪѦСА Ї Ѿ ЖИРОЦЬКА КЪ ТВЬРДѦТЕ Ї КЪ ЇВАНОУ

СТО<РО>ВА ТИ ЕСВЕ («От Кыяса и Жирочка Твердяте и Ивану. У нас (двоих) всё в порядке.»). Поэтому двойственное число слов СТО(РО)ВА ЕСВЕ (др.-рус. ЕСВѢ) четко согласуется с количеством отправителей. И сами видите, никаких "долговых расписок" нет.

Интересно, на что надеялся Ч-в, «обчитывая» эти грамоты? Видимо, он рассчитывал обставить перед своим читателем дело так, что археологи, дескать, нашли их, но прочитать еще не успели (и нумерация их не имеет никакого значения). Ведь хомячкам важна, увы, не проверка чудо-сведений «на вшивость», а тот витиеватый соус (из поцреотических ингридиентов), под которым подадут эту ВКУСНУЮ ЕДУ вонючую похлёбку ©. Потому смело пошел объединять явный текст с псевдоинскрипциями, травя байку об «условности деления на то и другое», подстраивая их под скудные, но реальные сведения о содержании БГ, данные на сайте-блоге об археологических новостях. Но у «новостников» такой стиль, что если уж они не располагают изображением артефакта, ими описываемого, публикуют более или менее «релевантный» снимок «по теме» (помните «обчитанную» пожилым «эпиграфистом» мозаику «с каври»?), чего наивный пожилой «жречик Руюрика», наверное, не знал. Однако, прочитав наш плодотворный диалог, быстренько встрепенулся, и при следующем чудо-чтении не только дал полагающееся описание БГ и источников, но и воздержался от опоганивания явного текста, ограничив себя тезисом о сохранившихся «берестяных бланках» с «филигранями мимов их храмов» и «обчиткой» этих самых «бланков».

И это хорошо: ну не нужно Ч-ву строить из себя знатока древненовгородского диалекта и древнерусского языка (писать на эту тему монографии). И уж тем более читать берестяные грамоты - с такими-то скудными знаниями и способностями в области исторической лингвистики, палеографии и эпиграфики. Если каждый лингвофрик и псевдоисторик будет заниматься своим делом: Фоменко - математикой, Задорнов - юмором и сатирой, Драгункин - преподаванием (впрочем, сомнительным) английского языка, Кеслер - химией, Чудинов - философией и культурологией чисткой сараев, то, возможно, многое в нашей прекрасной стране наладится.

Литература:

НГБ = Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 - 2000 гг.).М.:

ДНД = А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М.: 2004

ВЯ = Вопросы языкознания

СРНГ = Словарь русских народных говоров. Вып. 1 - 40. М.-Л. (СПб.): 1965 - 2006 (Изд. продолжается)